28/02/2021

Alexis Bardini, Une épiphanie

Il y a peu de l’aube à toi

Comme un fruit qui gravite

Autour de son noyau

La chair épaisse des souvenirs

Nous est une distance

Pureté de l’écoute

Où tous les signes retentissent

Corps vacarme qu’une image submerge

Coup de théâtre aux mille sources

La mémoire est le siège de l’émoi

D’un coup tu tranches le fruit

Offres la pulpe à ton palais

Pour que chaque matin l’horizon se dilate

Quelques gouttes au bord des lèvres

Devant les jours qui peuvent

Alexis Bardini, Une épiphanie, Gallimard,

2021, p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexis bardini, une épiphanie, fruit, horizon | ![]() Facebook |

Facebook |

27/02/2021

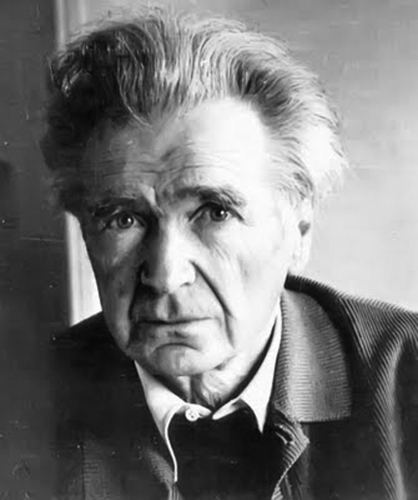

Vladimir Maïakovski, Lettres à Lili Brik

Toi

Elle vint —

d'un coup d'œil

sérieux,

sous le rugissement,

la carrure,

devina simplement le gamin.

Elle prit

son cœur pour elle seule,

et simplement

s'en fut jouer,

comme une fillette au ballon.

Et chacune —

comme devant un miracle —

ici une dame s'en mêle,

là une demoiselle :

« En aimer un comme ça ?

Mais il vous renverserait !

Probable que c'est une dompteuse !

Possible qu'elle sort du Zoo ! »

Et moi je jubile.

Il n'y en a plus —

de joug.

Perdant la tête de joie,

je sautais,

comme un Indien à des noces bondissant,

tant je me sentais gai,

tant je me sentais léger.

Vladimir Maïakovski, Lettres à Lili Brik (1917-1930), traduites du russe par Andrée Robel, Gallimard,

1969, p. 96.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir maïakovski, lettres à lili brik (1917-1930), toi | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2021

Pierre Vinclair, Le Confinement du monde : recension

De nombreux textes ont paru autour du confinement, le plus souvent textes politiques qui fustigent les différents aspects de la politique gouvernementale en matière de santé, en effet pour le moins erratique, mais l’inusable et dominant yaka ne l’améliorerait pas — laissons de côté, à propos de la pandémie, le flot nauséabond complotiste et anti-vaccins qui a envahi les réseaux dits "sociaux". Le livre de Pierre Vinclair se situe ailleurs ; il propose avec 23 sonnets, dont un "Prologue", ("Chansons covides"), une chronique de ce que fut sa vie pendant le premier confinement ; une seconde partie de 15 sonnets titrée "Une couronne", est dédiée « aux morts du corona », puis dix "Sonnets de chiffon" en vers mêlés, « À l’inachevé », sont suivis de notes sur quelques poèmes et de remerciements.

Ce n’est sans doute pas la relation de la vie quotidienne de la famille Vinclair avant et, surtout, après l’épidémie qui retiendra le lecteur ; cependant, à côté de "l’effet de réel" ainsi introduit, elle apporte un témoignage à propos de la manière dont a été vécu le premier confinement — ici, dans de bonnes conditions matérielles, à Londres où Vinclair enseignait : les enfants en bas âge à prendre en charge, le télétravail pour l’épouse, ce qui redouble le confinement comme les visio-cours à dispenser, les cauchemars, etc. L’évolution de la maladie est suivie de près, notamment grâce aux membres de la famille proche qui, tous, travaillent dans un hôpital et qui, chaque jour, vivent la difficulté d’apporter des soins aux malades. Ce qui est aussi ressenti, c’est le contraste entre le « temps infécond » des humains et celui de la nature quand on regarde « le printemps s’éveiller ».

Ceci dit, « Pourquoi composes-tu des sonnets tout le temps ? » Plusieurs réponses. Quitte à être enfermé, mieux vaut essayer de se construire un autre lieu et le sonnet en est un : « le premier quatrain est comme un vestibule / spacieux, lumineux, digne des magazines / le second un salon-salle à manger-cuisine /[etc.] » Mais on tombe vite dans l’escalier en allant à l’étage... Laissons de côté l’humour et, ce qui est rappelé au lecteur,

nous ne passons du temps,

toi comme moi, des deux côtés de ce sonnet,

qu’en attendant de pouvoir ouvrir notre porte.

Avant d’ouvrir cette porte pour revoir l’horizon, ne pas oublier que les sonnets sont aussi une modeste offrande aux morts du virus, « cris domptés, écrits, qu’on fait lire aux vivants ».

Ces motifs cependant pourraient être considérés comme de bien pauvres justifications et Vinclair le sait bien, qui connaît l’usage de cette forme fixe inusable qu’est le sonnet. Il cite en exergue des extraits d’un sonnet de Du Bellay autour de la fièvre et, à sa suite il peut écrire :

Dans un carré de vers, on fourre à peu près tout :

le décompte des morts, la blague de la toux —

il y faut s’y réjouir autant que s’y morfondre.

Alors, puisqu’on peut se réjouir, un autre intérêt apparaît à écrire « cette poésie de mirliton », l’exploration d’une forme déjà entreprise avec virtuosité dans un livre récent (La Sauvagerie, 2020).

Pour l’essentiel, les règles classiques de construction des quatrains sont respectées (ABBA x 2), avec parfois une variante (CDDC pour le second quatrain) ; pour les tercets, les possibilités combinatoires sont largement utilisées, celle du sonnet marotique dominante (CCDEED). Mais on lit aussi un sonnet construit sur quatre rimes (AAAA/BBBB/CCC/DDD), un autre en vers mêlés, un troisième organisé en trois groupes (3/8/3). Dans le second ensemble, "Une couronne", le dernier vers du premier sonnet devient le premier vers du second, et ainsi de suite, le quinzième sonnet étant composé de l’ensemble des derniers vers. Le dernier ensemble, "Sonnets de chiffon", sort des règles — tous les sonnets étaient jusqu’alors de 12 syllabes : « Voici quelques vers pairs sans rime / dont les mètres variés / compensent leur écart par des tabulations ». Pour faire bonne mesure, Vinclair introduit dans les "Chansons covides" une vilanelle, genre prisé au XVIe siècle.

Le jeu avec les règles de la forme fixe, de la syntaxe et du vocabulaire est très présent et donne un ton propre à l’écriture de Vinclair, une apparence de facilité, mais qui suppose une maîtrise dans la construction des rythmes que n’ont pas toujours les tenants du vers libre. C’est évidemment dans un ensemble qu’il faut lire un relevé, pas du tout exhaustif, du jeu : rimes pour l’œil, y compris avec un mot anglais (cough - joues), mots coupés en fin de vers (i/Pad – cla/sses ; Wor/d – Mor/t), rimes avec le même (dieu – dieu), vers en anglais, etc. On lira des élisions "fautives (« j’hurle », « s’hérisse » (deux fois))", ici et là des anagrammes (« La Terre, en attendant la reprise, respire »), l’emploi d’une onomatopée par strophe dans un sonnet (bip-bip, tic-tac, pimponpin, boum-boum) et d’allitérations (« monceaux / de monstres »). Ajoutons à côté de citations attribuées — Du Bellay pour l’usage du sonnet, George Oppen et Di Manno pour le caractère objectiviste de la poésie — des fragments de poèmes aisément reconnaissables, comme par exemple « Ô toi qui le savais », « la joie après la peine ».

Le livre dit quelque chose à propos du confinement, de la mort, de la solitude, mais est aussi un livre de poète curieux d’exploiter les ressources de la langue sans rien s’interdire. On apprécie, inattendus, que les notes et les remerciements qui ferment le livre prennent aussi la forme du sonnet.

Pierre Vinclair, Le Confinement du monde, éditions Lurlure, 2020, 72 p., 9,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 1er février 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, le confinement du monde, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

25/02/2021

Cioran, Aveux et Anathèmes

L’ennui, mal réputé frivole, nous fait cependant entrevoir le gouffre dont émane le besoin de prier.

La ponctualité, variété de la « folie du scrupule ». Pour être à l’heure, je serais capable de commettre un crime.

La critique est un contresens : il faut lire, non pour comprendre autrui mais pour se comprendre soi-même.

Ce qu’on devait se détester dans l’obscurité et la pestilence des cavernes ! On comprend que les peintres qui y vivotaient n’ai pas voulu éterniser la figure de leurs semblables et qu’ils aient préféré celle des animaux.

Cioran, Aveux et Anathèmes, Arcades/Gallimard, 1987, p. 25, 27, 28, 36-37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, aveux et anathèmes, ennui, ponctualité, critique peintres | ![]() Facebook |

Facebook |

24/02/2021

Cioran, écartèlement

C’est une erreur de vouloir faciliter la tâche du lecteur. Il ne vous en saura pas gré. Il n’aime pas comprendre, il aime piétiner, s’enliser, il aime être puni. D’où le prestige des auteurs confus, d’où la pérennité du fatras ?

L’amitié étant incompatible avec la vérité, seul est fécond le dialogue muet avec nos ennemis.

Exister est un plagiat.

Du temps que je fumais sans arrêt, la cigarette, après une nuit blanche, avait une saveur funèbre qui me consolait de tout.

Cioran, écartèlement, Gallimard, 1979, p. 69, 74, 79, 80.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, écartèlement, lecteur, amitié, plagiat, nuit blanche | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2021

Cioran, Exercices d'admiration, Essais et portraits

Écrire est une provocation, une vue heureusement fausse de la réalité qui nous place au-dessus de ce qui est et de ce qui nous semble être. Concurrencer Dieu, le dépasser même par la seule vertu du langage, tel est l’exploit de l’écrivain, spécimen ambigu, déchiré et infatué qui, sorti de sa condition naturelle, s’est livré à un vertige superbe, déconcertant toujours, quelquefois odieux. Rien de plus misérable que le mot et cependant c’est par lui qu’on s’élève à des sensations de bonheur, à une dilatation ultime où l’on est complètement seul, sans le moindre sentiment d’oppression. Le suprême atteint par le vocable, par le symbole même de la fragilité !

Cioran, Exercices d’admiration, Essais et portraits, Arcades/Gallimard, 1986, p. 204.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, exercices d’admiration, essais et portraits, écrire, langage, mot, bonheur | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2021

Cioran, La tentation d'exister

Les théologiens l’ont remarqué depuis longtemps : l’espoir est le fruit de la patience. On devrait ajouter : et de la modestie. L’orgueilleux n’a pas le temps d’espérer. Sans vouloir ni pouvoir attendre, il force les événements comme il force sa nature ; amer, corrompu, quand il épuise ses révoltes, il abdique : pour lui, nulle formule intermédiaire. Qu’il soit lucide, c’est indéniable ; mais la lucidité, ne l’oublions pas, est le propre de ceux qui, par incapacité d’aimer, se désolidarisent aussi bien des autres que d’eux-mêmes.

Cioran, La tentation d’exister, Idées/Gallimard, 1956, p. 228.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cioran, Emil | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran la tentation d'exister, patience, espoir, orgueil | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2021

Philippe Beck, Traité des Sirènes suivi de Musiques du nom

Dignité 17. Le silence des Sirènes, Kafka le fait dépendre d’un capitaine qui refuse d’entendre ce qu’elles semblent chanter : il imagine l’entente de la fin de la musique (de la disparition du son éloquent) et ce mutisme lyrique est peut-être le silence des algues séchées au bord de l’eau, ou des joncs que le vent fait chanter d’ordinaire, témoins paradoxaux des jungles aux mille violences nues comme Orphée est une discrète tanière aux mille monstres. Ulysse déploie et signe la première tentative pour « écouter le silence sublime et effrayant : la mer d’huile est la promesse d’un suspens du travail chanté, que le dirigeant interdit ; C’est peut-être pourquoi Kafka change le récit homérique et imagine la cire qui ferme Ulysse aux bruits suspendus de l’océan : il fait du capitaine un étrange matelot soumis au besoin d’entendre la silencieuse loi du travail qu’impose la mer sans vent ; dans Homère, le silence des Sirènes est la conséquence d’un courage autoritaire, et du pénible courage d’entendre ce qui précède le silence : la plainte pure, avant tout voyage au pays de l’effort. L’Odyssée n’entend pas (mais fait résonner) la plainte des marins que la cire ne préserve pas des tortures de la rame sur une mer étale, au soleil de midi. Les marins, soumis au rythme du silence sont pourtant les Sirènes les plus proches, et endurent Sirius qui dessèche les efforts.

Philippe Beck, Traité des sirènes suivi de Musiques du nom, Le bruit du temps, 2020, p. 27.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, traité des sirènes suivi de musiques du nom, kafka, ulysse, homèremarin, travail | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2021

Silvia Majerska, Matin sur le soleil

Les poèmes du livre, presque toujours en strophes brèves, se répartissent en trois parties, "Le cube de Pandore", "Matin sur le soleil" et "Portraits de l’eau". Le titre, repris pour le second ensemble, est une énigme jusqu’à la lecture, dans la seconde séquence, du dernier vers de "Yeux", « La valeur de certains désirs, c’est d’être aussi irréalisables que le matin sur le soleil ». On comprend immédiatement la force de cette « comparaison inattendue », qui pose la question de "l’impossible", le désir consistant peut-être d’abord à valoriser ce qui est désirable. Mais d’autres propositions dérangent aussi l’ordre, pas seulement celui de la langue.

Il faut d’abord revenir à la mythologie grecque : Pandore est créée par le dieu forgeron, Héphaïstos, d’un peu de terre et d’eau. Le poème d’ouverture, "Premier contact", esquisse justement un rapport amoureux avec la terre, « Au toucher de mes cuisses / et de la surface de la terre // la sueur coule lentement / vers le sol en fins ruisseaux » : le corps en eau épouse la terre et, plus avant, le ciel devient corps qui « s’allonge » sur ce corps. Cette étreinte fusionnelle de l’humain et de la nature est le motif dominant de cette partie ; ici la femme et la terre, deux principes de fécondité, sont en étroite liaison, ensuite se rencontrent les relations terre (= corps) / ciel et eau, montagne / humain (embrasser la montagne), vent / femme (sous la forme de « sous-vêtements féminins »).

Si le livre s’ouvre sur une relation intime à la terre et à l’eau, il se ferme avec quatre poèmes autour de l’eau vivante : il s’agit de « portraits ». D’emblée l’eau est bien rapportée au vivant et à la beauté — « sa chair » est dite « photogénique » —, et à la lumière, l’eau « jetant une lumière sèche ». Elle est reliée à la mythologie grecque puisque "eau" appelle l’Hydre (= eau) aux multiples têtes — on y voyait parfois un serpent d’eau ; énigme, l’eau se transforme sans que l’on puisse imaginer ses changements, tout comme la chrysalide ou comme « un visage humain recyclé depuis la nuit des temps ». C’est une des caractéristiques essentielles de l’eau, elle « chante le temps » et le lecteur revient à des origines mythologiques, à la création de Pandore. Dans la dernière séquence du livre, les éléments énumérés pourraient, eux aussi, paraître énigmatiques : ils rassemblent ce qu’est le corps vivant dans le temps, « L’eau — l’aïeule, l’emballage, le culte de la pureté, la loi, l’insoluble » ; dès le second poème, il était dit qu’elle était nourricière et « la langue maternelle », soit liquide amniotique.

Par le lien entre le vivant et la nature s’introduit la figure du double qui s’exprime de diverses manières. Ainsi le squelette est le « frère intérieur », l’ombre est un « rêve que fait le soleil » et la mémoire s’apparente à une ombre ; ainsi encore peut-on imaginer qu’avec deux bouches, comme on a deux yeux, on pourrait donner un corps (« trois dimensions ») à la langue. La langue, les mots constituent d’ailleurs une ligne de force du livre ; les mots sont inscrits dans le temps, « souvenir / des hommes oubliés / depuis longtemps » et impossibles à compter, proliférant depuis qu’ils sont écrits. Ils sont motifs à des propositions bâties sur l’absurde, par exemple dans le poème titré "Mors inexistants" dont le début évoque un raisonnement carrollien :

Parmi les mots inexistants

il a fallu distinguer ceux

qui n’existeront jamais

Bien d’autres énoncés ne présentent pas de relation à la réalité, sans pour autant ne pas être "lisibles" ; dans les deux dernières séquences d’un poème titré "Bleu", est nommé un personnage de la mythologie grecque, qui a donc sa place dans l’ensemble, mais si un lien avec le titre est immédiat, la relation avec les autres séquences du poème est difficile à établir : « Sous la pluie quelqu’un applique le bleu. Le blanc tète le pigment au goût de feuille, de pétale, de fruit ; les nuances peuplent l’espace de la tâche. // Pendant ce temps-là, vêtu d’un simple jean bleu, Orphée descend très haut, jusqu’au vouvoiement. » Faudrait-il tenter de « résoudre l’énigme » ? Il faut bien plutôt l’accepter comme telle, comme toutes les « étranges comparaisons », sauf à vouloir que la poésie soit seulement analogue à un document.

Matin sur le soleil, est le premier livre de Silvia Majerska (née en 1984). Traductrice du slovaque, elle a publié jusqu’à maintenant des poèmes dans des revues en France et en Slovaquie et elle a une activité critique. On souhaite que se poursuive son goût de l’insolite dans l’usage de la langue.

Silvia Majerska, Matin sur le soleil, Le Cadran ligné, 2020, 49 p., 12 €. Cette recension à été publiée par Sitaudis le 28 janvier 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : silvia majerska, matin sur le soleil, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2021

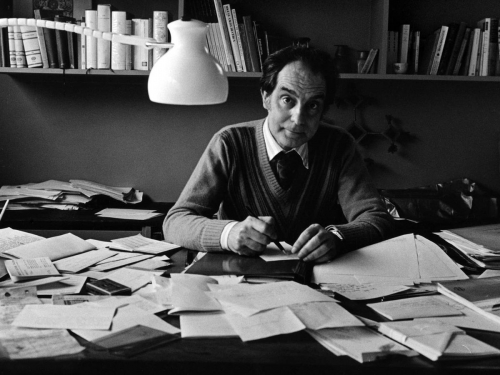

Italo Calvino, La machine littéraire

(...) Dans un de ces petits romans littéraires, les romans étaient présentés par un personnage comique qui prétendait en avoir découvert les manuscrits à l’intérieur d’une vieille horloge dans une maison mystérieuse : comme chez les anciens conteurs, une fiction servait de cadre à d’autres fictions : ces histoires, que les lecteurs suivaient comme les aventures de personnes de leur entourage, ne dissimulaient pas pour autant leur caractère conventionnel et spectaculaire, l’usage de certains effets, en un mot leur nature romanesque. Les lettres que les lecteurs de ces publications en feuilleton écrivaient à Dickens, pour qu’il ne laisse pas mourir un personnage par exemple, provenaient non d’une confusion entre fiction et réalité, mais de la passion commune du jeu : de l’antique jeu entre celui qui narre et celui qui écoute, qui exige la présence physique d’un public intervenant comme un chœur, et presque suscité par la voix du narrateur.

Italo Calvino, La machine littéraire, Seuil, traduction M. Orcel et F. Wahl, 1984, p. 154.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, la machine littéraire, seuil, roman, manuscrit, convention narrateur | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2021

Italo Calvino, Le chevalier inexistant

Toutes choses bougent dans la page bien lisse ; pourtant rien de transparaît de cette agitation, rien n’a l’air de changer à la surface. Il en va de même de mon papier comme de la rugueuse écorce du monde, elle aussi pleine de mouvements et vide de changement : rien qu’une immense couche de matière homogène, qui se tasse et s’agglomère selon des formes et des consistances variables, dans une gamme de coloris nuancés, et que, pourtant, on imagine sans peine étalée sur une surface plate. Bien sûr, elle présente des excroissances villeuses, plumeuses ou noueuses comme carapaces de tortues ; et de temps en temps ces touffes de plumes ou de poils et ces nodosités donnent l’impression de bouger. Ou bien encore on croit discerner, parmi cet agglomérat de qualités réparties dans toute la nappe de matière uniforme, quelques changements de rapports ; et, malgré tout, rien, substantiellement, ne quitte son lieu.

Italo Calvino, Le chevalier inexistant, traduction Maurice Javion, Livre de Poche, 1972, p. 141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, le chevalier inexistant, page, écorce, changement | ![]() Facebook |

Facebook |

17/02/2021

Italo Calvino, La Vicomte pourfendu

Les gens qui m’attiraient le plus, à présent, étaient les huguenots qui habitaient le Val-des-Joncs. C’étaient des réfugiés de France, pays où le roi faisait couper en morceaux tous ceux qui suivaient leur religion. En traversant les montagnes, ils avaient perdu leurs livres et leurs objets sacrés, si bien qu’ils n’avaient plus ni bible à lire ni messe à dire, ni hymnes à chanter, ni prières à réciter. Méfiants comme tous ceux qui ont traversé des persécutions, et vivent au milieu de gens d’une loi différente, ils n’avaient jamais plus voulu recevoir aucun livre religieux ni écouter aucun conseil sur la manière de célébrer leur culte. Si quelqu’un venait les chercher en se disant un de leurs frères huguenots, ils craignaient que ce fût un émissaire du pape déguisé et s’enfermaient dans le silence.

Italo Calvino, Le Vicomte pourfendu, traduction Juliette Bertrand, Albin Michel, 1955, p. 73-74.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, le vicomte pourfendu, huguenot, loi, méfiance | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2021

Italo Calvino, Les villes invisibles

Les villes et le nom. 2.

Des dieux de deux sortes protègent la ville de Léandra. Les uns et les autres sont si petits qu’on ne les voit pas et si nombreux qu’on ne peut pas les compter. Les uns se tiennent près des portes des maisons, à l’intérieur, près du porte-manteau et du porte-parapluies ; dans les déménagements, ils suivent les familles et s’installent dans les nouveaux logis, à la remise des clefs. Les autres ont leur séjour dans la cuisine, ils se cachent de préférence sous les marmites, ou dans le manteau de la cheminée, ou dans le réduit aux balais ; ils font partie de la maison et quand la famille qui y habitait s’en va, eux-mêmes restent avec les nouveaux locataires ; peut-être étaient-ils déjà là quand la maison n’existait pas encore, dans la mauvaise herbe des terrains à bâtir, cachés dans un petit pot couvert de rouille ; si l’on rase la maison et qu’à sa place on construit un immeuble genre caserne pour cinquante familles, on les y retrouve multipliés, dans la cuisine d’autant d’appartements. Pour les distinguer, nous appellerons les uns Pénates, les autres Lares.

Italo Calvino, Les villes invisibles, traduction Jean Thibaudeau, Seuil, 1974, p. 95.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, les villes invisibles, dieu, lares, pénates | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2021

Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur

Écouter quelqu’un qui lit à haute voix, ce n’est pas la même chose que lire en silence. Quand tu lis, tu peux t’arrêter, ou survoler les phrases : c’est toi qui décides du rythme. Quand c’est un autre qui lit, il est difficile de faire coïncider ton attention avec le tempo de sa lecture : sa voix va ou trop vite ou trop lentement.

Si, en plus, le lecteur traduit, il s’ensuit une zone de flottement, d’hésitation autour des mots, une marge d’incertitude et d’improvisation éphémère. Le texte qui, lorsque tu le lis toi-même, est un objet bien présent, qu’il te faut affronter, devient, quand on te le traduit à haute voix, une chose que tu n’arrives pas à toucher.

Italo Calvino, Si par une nuit d’hiver un voyageur, Seuil, 1981, p. 75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, si par une nuit d’hiver un voyageur, lecture, rythme, traduction | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2021

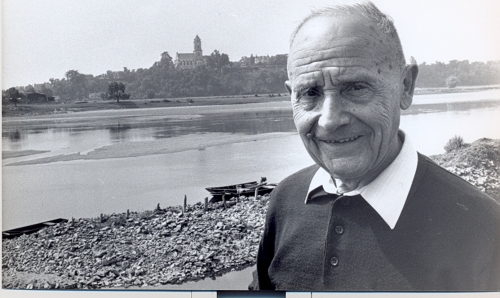

Julien Gracq, Nœuds de vie

Photo Jacques Boislève, Gracq à Florent-le-Viel

Chaque année voit s’amaigrir et s’étioler autour des bourgs les jardins potagers qui leur faisaient une tendre ceinture verte, bénignement gonflée de sucs comestibles. Le Français de 1978, qui consent encore, comme l’Américain, à pousser la tondeuse sur la pelouse de son bungalow, se refuse désormais à faire pousser ses légumes. Le contact vital avec le sol de la main qui plante et qui désherbe, le bonheur physiologique modeste et pourtant épanoui qui naît du don libéral de l’eau à le terre sèche, celui qui s’attache au guet de la pousse verte crevant le sable du semis, à la vrille du haricot qui monte décorer sa rame, tout cela s’éloigne de nous peut-être sans retour. Le plus comblant, le plus luxuriant des métiers bénévoles, où une vie s’attache à nourrir, à guérir, à protéger, à aérer d’autres vies, naguère encore distraction enrichissante du plus grand nombre, disparaît au moment même — et on serait tenté de dire dans la mesure où — l’adjectif culturel vient fleurir toutes les lèvres, sans parler des textes officiels.

Julien Gracq, Nœuds de vie, Corti, 2021, p. 45.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, nœuds de vie, semis, légume, potager | ![]() Facebook |

Facebook |