12/03/2022

Marie de Quatrebarbes, Aby

(...) Quelques années plus tard un autre homme, Ernst Friedrich, fera éditer un livre dans lequel il tentera de donner un visage à cette guerre [= Première Guerre mondiale]. Son titre, Guerre à la guerre !, est un retour à l’envoyeur adressé aux chefs d’escadron, aux patriotes et autres publicitaires qui jettent les corps prolétaires dans la guerre sans en subir eux-mêmes les conséquences. Comme Aby, Ernst rassemble des images et des documents qu’il accompagne de légendes. Prélevée dans les tranchées, les camps de prisonniers, les fosses communes, les potences, les fabriques de munitions, les bordels à soldats, les forêts décimées, les corps mutilés, les chansons militaires, les règlements de police, les articles de presse et de propagande, la littérature enfantine et jusqu’aux jouets conçus pour prédisposer au maniement des armes, la collection d’images se resserre, dans les dernières pages du livre, sur les visages décomposés des survivants et les tombes profanées. Ces visages soustraits, ravagés comme la terre soulevée par les obus, déchirée si profondément qu’on ne saurait dire, des cadavres exposés au grand jour ou des vivants ensevelis, lesquels portent le deuil des autres, ont vu la guerre de leurs propres yeux.

Marie de Quatrebarbes, Aby, P.O.L, 2022, p. 41-42.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, aby, photographie, guerre, témoignage | ![]() Facebook |

Facebook |

23/11/2021

Pierre Chappuis, La nuit moins profonde

Une photographie

Retour sur image, celle, panoramique, accrochée au mur depuis bien des années, à l’écart.

La mer, basse, a laissé le fond de l’anse à nu. Partout une lumière égale, riante, plane. Bonheur ! Il n’est que de céder, insoucieux, au sentiment d’immensité sans rencontrer d’autre obstacle que, moindre éminence, celui de l’îlot voisin vers lequel tu t’avances dans la tiédeur d’une fin d’après-midi de juillet, minuscule tache rouge et blanche (jupe et corsage) à quoi un œil non averti ne prêterait aucune attention.

Tu ne te retourneras pas. Le temps, inexorablement, est au beau fixe.

Pierre Chappuis, L’espace que rien ne borne, dans La nuit moins profonde, éditions Empreintes, 2021, p. 73.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, la nuit moins profonde, espace, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |

19/09/2017

André Breton, Les Pas perdus

Max Ernst

L’invention de la photographie a porté un coup mortel aux vieux modes d’expression, tant en peinture qu’en poésie où l’écriture automatique apparue à la fin du xixe siècle est une véritable photographie de la pensée. Un instrument aveugle permettant d’atteindre à coup sûr le but qu’ils s’étaient jusqu’alors proposé, les artistes prétendirent non sans légèreté rompre avec l’imitation des aspects. Malheureusement l’effort humain, qui tend à varier la disposition d’éléments existants, ne peut être appliqué à produire un seul élément nouveau. Un paysage où rien n’entre de terrestre n’est pas à la portée de notre imagination. Le serait-il que lui déniant a priori toute valeur affective nous nous refuserions à l’évoquer. Il est, en outre, également stérile de revenir sur l’image toute faite d’un objet (cliché de catalogue) et sur le sens d’un mot comme s’il nous appartenait de le rajeunir. Nous devons en passer par ces acceptions, quitte ensuite à les distribuer, à les grouper selon l’ordonnance qu’il nous plaît. C’est pour avoir méconnu, dans ses bornes, cette liberté essentielle que le symbolisme et le cubisme ont échoué.

André Breton, Les Pas perdus, dans Œuvres complètes, I, édition Marguerite Bonnet, Pléiade / Gallimard, 1988, p. 245.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré breton, les pas perdus, photographie, écriture automatique | ![]() Facebook |

Facebook |

18/03/2015

Georges Didi-Huberman, Écorces

J’ai levé les yeux vers le ciel. En cet après-midi de juin où l’azur était plombé, couleur de cendre, j’ai senti la lumière implacable comme on reçoit un coup. La ramure des bouleaux au-dessus de ma tête. J’ai fait une ou deux photographies à l’aveugle, sans trop savoir pourquoi — je n’avais, à ce moment, aucun projet de travail, d’argument, de récit —, mais je vois bien aujourd’hui que ces images adressent vers les arbres du Birkenwald une question muette. Une question posée aux bouleaux eux-mêmes, les seuls survivants si l’on y pense, qui continuent de croître ici. Je constate, en comparant mon image avec celle du photographe clandestin de Birkenau, que les troncs des bouleaux sont désormais bien plus épais, bien plus solides qu’ils ne l’étaient en juin 1944.

La mémoire ne sollicite pas seulement notre capacité à fournir des souvenirs circonstanciés. Les témoins majeurs de cette historie — David Szmulewski, Zalmen Gradowski, Lejb Langfus, Zalmen Lewental, Yakov Gabbay ou Filip Müller — nous ont transmis autant d’affects que de représentations, autant d’impressions fugaces, irréfléchies, que de faits déclarés. C’est en cela que leur style nous importe, en cela que leur langue nous bouleverse. Comme nous importent et nous bouleversent les choix d’urgence adoptés par le photographe clandestin de Birkenau pour donner une consistance visuelle — où le non reconnaissable le dispute au reconnaissable , comme l’ombre le dispute à la lumière —, pour donner une forme à son témoignage désespéré.

Georges Didi-Huberman, Écorces, éditions de Minuit, 2011, p. 51-52. Photo Georges-Didi-Huverman

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, Écorces, camp d'extermination, témoignage, photographie | ![]() Facebook |

Facebook |

30/07/2011

Giacometti, dans Charbonnier, Le Monologue du peintre

Cézanne a fait sauter une espèce de bombe dans la représentation du monde extérieur. Jusque-là, régnait une conception, qui était valable, en tout cas depuis le début de la Renaissance, depuis Giotto, très exactement. Depuis cette époque, aucune modification profonde ne s’est produite dans la vision d’une tête, par exemple. Il y a une différence plus grande entre Giotto et les Byzantins, qu’entre Giotto et la Renaissance. La vision d’Ingres, après tout, c’est un peu la même vision qui continue.

Cézanne a fait sauter une bombe dans cette vision en peignant une tête comme un objet. Il le disait : « Je peins une tête comme une porte, comme n’importe quoi ». En peignant l’oreille gauche, en établissant plus de rapports entre l’oreille gauche et le fond qu’avec l’oreille droite, plus de rapports entre la couleur des cheveux et la couleur du chandail qu’avec la structure du crâne, il a fait sauter — et pourtant, ce qu’il voulait, lui, c’était arriver quand même à l’ensemble d’une tête — il a fait sauter totalement la conception qu’on avait avant lui de l’ensemble, de l’unité d’une tête. Il a fait sauter totalement un bloc, il a si bien fait sauter un bloc que, tout d’abord, on a prétendu que la tête devient simple prétexte et que, par conséquent, la peinture est devenue abstraite. Toute représentation qui voudrait revenir aujourd’hui à la vision précédente, c’est-à-dire à la vision de la Renaissance, serait telle que l’on n’y croirait plus. Une tête dont l’intégrité aurait été respectée ne serait plus une tête. Elle relèverait du musée. On n’y croirait plus. Parce qu’il y a eu Cézanne et parce que l’on a inventé la photo. Tout le monde, aujourd’hui, pense évidemment qu’une photo, en matière de ressemblance, est plus ressemblante qu’un tableau. Des peintres abstraits vous font voir… c’est toujours très touchant et ça m’a toujours étonné, et ça m’est arrivé assez souvent… des peintres abstraits sortent la photographie de leur femme et de leurs enfants pour la faire voir. Je me demande bien ce qu’ils veulent me faire voir. Moi, les photos, je ne les vois pas. C’est un signe. Quand je vois la photo d’un petit enfant, du petit-fils d’un peintre abstrait, je regarde et je n’y comprends rien du tout. Mais, pour celui qui me fait voir la photo, il y a là bel et bien, pour lui, une représentation valable de son enfant, de sa femme et du monde extérieur. Donc, trouvant la photo ressemblante, il ne peut plus penser à concourir avec la photo dans la représentation de la réalité. Cézanne est battu d’avance, forcément, hein ?

Alberto Giacometti, dans Georges Charbonnier, Le Monologue du peintre, entretiens avec Braque, Singier, (…) Giacometti, Masson, couverture originale de Giacometti, Julliard, 1959, p. 176-178.

Annette, par Giacometti

Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giacometti, eorges charbonnier, le monologue du peintre, photographie, peinture abstraite, cézanne | ![]() Facebook |

Facebook |

04/06/2011

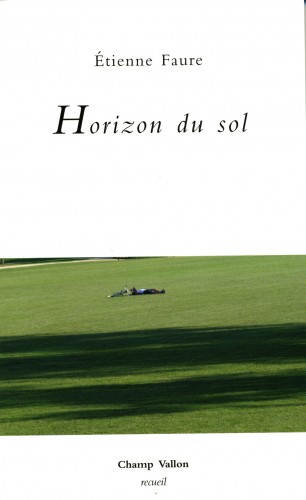

Etienne Faure, Horizon du sol - entretien (suite et fin)

Poème extrait de Horizon du sol et suite de l'entretien des 2 et 3 juin

Le ciel menaçant ruine, nul giron

n’étant désormais disponible,

il fallut atterrir — salut ciel

qui tout à l’heure me portait :

il pleut à verse, que peut-on attendre

d’un ciel pareil, pluies partiales, temps injuste ? —

et pressentant la parole hors d’usage

se remettre à grimper l’escalier,

dans la cage espérant l’escapade,

en réchapper degré par degré, puis par étage

hissé entre ciel et sol en très haut lieu,

lentement scruter les veines du palier

— les cernes dans le bois, y compter

ce que fut l’âge de l’arbre,

le temps passé, nœuds ou rameaux de l’année —

et puis soudain frayé entre les murs surprendre

d’un trait de lumière ou d’un Titien issu

sous les ors, les plâtras, lambris, reliques,

quelque chose en souffrance dans le faux plafond.

ciels trompeurs

Horizon du sol, Champ Vallon, 2011, p. 19.

Titien, L'enlèvement d'Europe

Tu brises à l’occasion la syntaxe pour, en quelque sorte, obliger le lecteur à relire pour construire le sens, comme dans cette entrée de poème :

Accoudée périclite au comptoir

allemande dans sa chair, la blonde

pendant la guerre décolorée

Oui, il y a parfois une manière d’acrobatie syntaxique, surtout dans les textes les plus anciens, mais tout en voulant rester lisible et que le tempo n’en souffre pas, que la lecture demeure possible. C’est une grande joie d’y arriver, souvent après de longues méditations, de longues hésitations sur ces voltiges, qui ne doivent pas pour autant virer à l’exercice complaisant, isolé du reste du texte.

Dans ce poème, après cette entrée, le lecteur se retrouve avec les images du vieillissement, de la douleur, etc.

Une entrée en matière qui ensuite se démultiplie en plusieurs collages... Cela résulte d’un parti pris et de la façon dont le texte se fabrique. Ça me faisait penser autrefois à Follain dont les textes bifurquent et qui prennent fin un peu à côté, avec un léger décalage qui pourtant résonne avec le début... Sortir du linéaire, c’est un peu cela que je cherche, même si mes textes ont tendance à être un peu enfermés formellement ; c’est-à-dire que souvent le début se retrouve en écho à la fin, ce qui peut agacer parce qu’on a l’impression de choses qui se referment sur elles-mêmes. C’est un problème. Beaucoup d’auteurs prennent le parti pris d’arrêter abruptement, d’être dans l’inachèvement − ce qui est éminemment moderne …

Mais cela continue de me tarauder, d’essayer de faire un texte qui parte d’une entrée un peu alerte et qui bifurque progressivement par le sujet et par la forme, tout en veillant à ne pas être dans le relâchement que les longs poèmes peuvent amener. Il y a en effet toujours ce risque, ce côté "ventre mou" du cœur des textes ; on sait commencer et finir, mais le cœur du texte est le lieu le plus difficile, c’est là qu’il peut y avoir des ralentissements, une certaine mollesse, une perte de tension…

Pour revenir au blanc que tu évoques, il est aussi dans tes poèmes. Certains sont partagés en deux blocs, comme si l’on passait à autre chose.

Pierre Chappuis m’avait signalé cet aspect-là, en me disant qu’il n’y avait pas plus de blanc en mettant du blanc que si la phrase s’était poursuivie. On est dans le libre arbitre de celui qui, à un moment donné, pense qu’il y a une rupture dans le texte, et se demande comment la signaler de façon plus tangible. Il y a dans ces poèmes fractionnés des ruptures, temporelles ou de ton, un peu parfois comme un changement de vitesse : un changement de tempo − il y a des textes qui sont au pas, d’autres au trot ou au galop, et à l’intérieur d’un texte il peut y avoir aussi cela, que le blanc peut favoriser.

Parmi tes contemporains, Antoine Emaz par exemple utilise le blanc d’une manière très différente de celle des années 70.

Oui, cela me fait penser un peu à Guillevic, ce qui le ferait peut-être sursauter, mais ce n’est pas grave, l’essentiel est de se lire et d’échanger. Il y a chez lui une montée en charge parfois en un mot, ce qui se lit dans ses titres, comme Os, Peau, qui sont des paris que je trouve osés mais réussis, parce que toute la charge repose sur un mot souvent d’une syllabe. Cela m’intéresse beaucoup, c’est autre chose que d’introduire de l’espace entre les mots, il y a un halo du mot qui apparaît.

La question du titre du poème, et sa place puisqu’il est à la fin.

C’est simplement une façon de s’effacer, de laisser la place au texte et de ne faire une proposition qu’après, un peu dans la chronologie de la fabrication puisque je n’écris pas avec le titre en tête. C’est une façon de suggérer discrètement ce qui vient d’être lu plutôt que d’annoncer ce que l’on va découvrir. Cela ressemble aussi à ce que fait un peintre, une tentative de surligner, ou aussi de cristalliser en un ou quelques mots quelque chose, et pas forcément le sens, comme le punctum en photographie. Une tentative de faire résonner et peut-être d’inviter à une deuxième lecture… Certains disent que l’on bute sur ce titre. Peut-être que je pourrais supprimer le titre…

À propos de photographie, la couverture de Vues prenables reproduit un de tes clichés où tu as fixé, dans un paysage, un photographe en train d’opérer –et le cliché ressemble à un tableau.

Il y a quelque chose de statique dans cette photographie. Ce qui est partiellement caché, c’est la partie vivante, il s’agit d’une cérémonie, avec une présence collective, des hommes et des femmes sur des gradins. On pourrait lire la photographie comme un raccourci de ce que l’on peut trouver dans mes textes : il y a un aller-retour entre les motifs qui sont fréquents, ceux des tableaux, des œuvres d’art ou plus simplement des vues que la vie nous offre, et cette présence humaine qui fait bouger, qui met en mouvement, et qui nous offre des instants. Là, c’est un instant d’éternité, les gens se font littéralement immortaliser. Il y a cette question de l’instant, du fragment de vie contre la mort… La photographie est certainement une activité très proche de la problématique de l’écriture des poèmes, nourrie elle aussi de la vie d’autrui, de sa propre vie. C’est la question de l’observation ; Follain disait que le poète est un expert de l’observation, pas du tout dans les nuages.

Observation, mais pas représentation.

Sans doute. On pourrait peut-être parler d’un passage de la vue à la vision. C’est ce que le texte essaie d’offrir, mais il y a aussi la problématique de l’envers : on n’est pas tout à fait au bon endroit et l’on regarde ce qui va être représenté à terme, c’est-à-dire la photographie d’une photographie, mais du point de vue du revers. C’est une vieille tentation d’aller voir derrière, d’aller voir l’envers des apparences ; c’est aussi ce qui apparaît dans cette couverture.

De la même façon, la peinture est aussi présente dans mes textes, c’est également un grand déclencheur. Il s’agit souvent de pratiquer l’arrêt sur tableau, de le scruter et de se taire, de laisser parler la peinture…Pas seulement pour la représentation. Elle peut le cas échéant être émouvante lorsqu’elle témoigne en mille détails d’une époque, d’une pratique, de mœurs et de lois permanentes ou révolues : la présence d’un chien dans une scène, ou bien des outils, des fruits de saison, un geste un peu tendre sur une épaule, des mains un peu épaisses… ou fines, etc. Au-delà de la représentation, c’est évidemment le mouvement qui est intéressant, l’émotion qui initia le geste, la vision derrière la vue. Scruter l’apparente inertie du matériau, et déjà apercevoir ou imaginer l’intention. Soit dit en passant, c’est aussi ce qu’on fait avec un poème quand on le scrute, le relit, quand on pratique un arrêt sur poème ; c’est un clair-obscur : il donne peu à peu à voir, au moins pour un moment, jusqu’à en percer un peu plus l’émotion…

Pour provisoirement finir cet entretien, et l’ouvrir : on est souvent à l’extérieur dans Vues prenables, avec le souci de la vie quotidienne et de l’Histoire, ce qui est en décalage avec une partie de la poésie contemporaine. Je lis :

Au bord de sa fenêtre est sans doute assise

la femme au rez-de-chaussée donnant sur la rue,

à discuter, raconter son histoire en face,

et disant du mourant qui n’a pas traîné,

qu’il est parti bien vite avec les autres, tiens,

disparus à pied, à vélo, en carriole,

ceux qui vendaient en ambulance

des fleurs, de l’amadou, des statues en plâtre

ah mais oui –, des fruits et des légumes,

et puis les chiffonniers au crochet, les rémouleurs,

tous ces morts occupés à colporter leur vie

de leurs cris, de leurs appels

auxquels accouraient en premier les enfants

Pommes de tèèèrre, pommes de tèèèrre... –

aujourd’hui sur des chaises.

histoire d’en face

L’Histoire, avec un grand H, c’est un parti pris dans les deux livres, avec des textes à caractère « historique » – je mets des guillemets. C’est une façon de marteler qu’il y a un élément, l’élément collectif, indissociable de la vie humaine. Je fais partie de cette génération qui a connu l’homme qui a connu l’ours : mes parents ont connu la guerre, mes grands parents la première guerre mondiale. La grande histoire, c’est impératif de la faire apparaître, qu’elle soit présente, car elle renvoie à la petite histoire, à toutes ces vies passées. Il y a ainsi dans mes textes des hommages affectueux à des gens qui ont disparu, des gens que l’on trouvait vieux quand on était petit – qui ne l’étaient sûrement pas –, qui nous ont laissé leurs souvenirs et ceux de la génération précédente. J’aime bien faire ressurgir cette mémoire au carré, la mémoire de leur mémoire. Peut-être que l’attachement aux petites choses, aux petits gestes quotidiens, est une façon de souligner le grand désarroi individuel au sein de la grande histoire.

Le fait de moucheter les textes de rappels, de gestuelles, de renvois à la vie quotidienne, est une manière de saluer des vies, et aussi de conserver un lien entre un discours singulier et autrui. J’essaie de faire en sorte que le poème ne tombe pas dans la simple anecdote, que les gestes se chargent en valeur universelle. Par exemple, dans Vues prenables, la partie titrée "Le temps travaille trop" est consacrée principalement à des personnes qui ont disparu, et leur souvenir est évoqué à travers les gestes que l’on conserve d’eux, gestes que l’on se surprend parfois à refaire ; récupérer un sac, défroisser le papier, c’est un geste d’avant-guerre, qui nous ramène à une histoire...

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ENTRETIENS, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etienne faure, horizon du sol, syntaxe, blanc, photographie, histoire, titien | ![]() Facebook |

Facebook |