24/02/2024

Esther Tellermann, Votre écorce

Il me fallut inventer

des signes neufs

lire des

corolles. Dans

la peur.

Il me fallut

savoir

appartenir

se

reconnaître

dans le vent

et l’ombre

l’écaille

qui s’effrite.

Esther Tellermann, Votre écorce,

La Lettre volée, 2023, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, votre corde, signe, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2024

Gérard Cartier, le Voyage intérieur

Les amants (Cimetière du Père-Lachaise)

Voyez cette comète à la longue traîne

c’était nous un feu grégeois dans la nuit

soufre et poix qui incendiait nos corps

et tout notre être un même cœur…

mystérieuse unité en 2 natures

puis une éternelle amitié en lettres

et en songes nocturnes qui parfois

plaisir ou jalousie nous déchiraient encore

et de longs silences traversés de signes

un prénom une pierre gravée

2 nuages traçant un instant dans l’éther

des initiales présence irréelle

jetés enfin dans l’éternel oubli n’étaient

ces lettres cachées qu’un jour peut-être

un curieux exhumera nous inventant

un tombeau plus ferme que la pierre ouvragée

où viendront après nous rêver les amants

séparés

(48°51’33,1’’N – 2°23’30,944E)

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion,

2023, p. 450.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieur, les amants | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2024

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur

La mort de Segalen (Huelgoat)

De retour d'Algérie le maître du voyage

sentant la vie le fuir entra dans le chaos

de Huelgoat forêt maléfique aux grands fonds

tourmentés d'un pâle madrépore avoir

bourlingué à la Chine et à l'Océanie

et mourir de consomption au pied d'un chêne

le talon entaillé par un calame au centre

d'un triangle d'eaux et de roches creuses

seul en compagnie de son double un spectre

bilieux duller shouldst thou be

than the fat weed écoutant dans le soir

se brouiller les paroles prodigieuses tandis

que le suc maudit coulait dans son oreille

de la jusquiame il me faudrait un mètre

qui naisse du lieu aussi bien que la mort

et non ce garrot de fortune qui peine

à nouer les mots et retenir au monde

le passant du voyage illimité

(48°21'50,2"N - 3°43'50,4"O)

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion, 2023, p. 295.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartie, le voyage intérieur, mort de segalen | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2024

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur

La triperie (Roussillon)

Ayant sillonné la colline en vain

le petit château sur une motte évanoui

en plein ciel du comte de Roussillon

revenant en tournoyant sous les falaises

d'ocre des ruelles tout-à-coup

saisissement une vitrine

frottée au sang-de-boeuf BOUCHERIE CHAIR

CUITERIE et à jamais tripier

que l'on contemple en rêvant à ses amours

tout a disparu les tombes sous les pas

le château abattu du plaisir et de la gloire

ne restent que les noms Guillaume

Sermonde et cette échoppe aux couteaux

étincelants qui se souviennent du cœur

mangé par la comtesse de Roussillon

de son amant haché en ragoût

avec herbes et épices et qui sait

si le comte jaloux n'y avait pas mêlé

l'objet de son déplaisir

(43°54'8,5"N - 5°17'36,8'E)

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion, 2023, p. 215.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieur, triperie | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2024

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur

Le patriarche (Hasparren)

Trop enclin aux poètes minimes Delisle

Coppée Carco et aux ânes

pour éviter à l'écart du chemin de Combo

Eihartzea dernier toit de Francis Jammes

avant la pierre grise à l'ombre d'Ursuïa

et de la grosse croix au bout du village

une ancienne métairie don fortuit du ciel

manigancé en douce par les bénédictins

pour loger sa tribu d'où fuyant en ours

il hantait jusqu'au soir les collines rêches

pêchant et herborisant parmi les chardons

barbe au vent et la rime en conserve

mais qu'a-t-on fait du palais des voyelles

éventré plâtré ascensorisé

chassant le patriarche à coups de taloches

comme Adam du paradis

non moins que nous demain de nos thébaïdes

oubliés de tous malgré nos neuvaines ou minimes

(43°23'19,7"N - 1°18'11,8"O)

Gérard Cartrier, Le Voyage intérieur, Flammarion 2023, p. 216

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieur, le patriarche, paradis | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2024

Gérard Cartier, Lz Voyage intérieur

Grotte ornée (Gargas)

Exhumer le carnet noir à moleskine

sonnets hâtifs pour Romane aux oiseaux bribes

confuses l’ivresse du chagrin … détachées

de l’accident qui les avait fait naître

et des citations des dessins à la diable

cherchant le poème griffonné sous l’auvent

en sortant de la grotte mais rien

ainsi de tout ce qui nous importait

jusqu’aux amours les plus troublantes moins

désormais que la main aux phalanges coupées

saignant sur la roche qui vit encore

dans le carbone 14 moins

que l’accenteur mouchet à coups de ciseaux

qui loue la création depuis des millénaires

dans la forêt de mélèzes le voilà

à peu près le sens perdu

qui suintait de la roche hérissée de calcite

goutte à goutte dans le silence

(43°3’21,4N - 0°32’10,5"E)

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion, 2023, p. 203

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieurge, grotte ornée, main | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2024

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur

Le mystère des origines (Font-de-Gaume, Les Eyzies)

Comment Racine. Un trouble s’éleva

dans mon âme éperdue naquit-il de la plainte

d’un Mars scarifié courtisant sur la Beune

une Vénus prognathe comment

de 2 silex frappés le bourdon entêtant

de l’alexandrin troublante énigme

mais la société de linguistique interdit

article 2 tout essai sur les origines

du langage humain ce ne fut peut-être

au printemps des âges imitée

des oiseaux qu’un effusion de voyelles

les herbes frémissent un martellement sourd

monte de la rive et soudain Quel mot

inné devant les chevaux pommelés

qui courent échevelés en roulant de shanches

suel cri pour louer plus éloquent à peine

que le silence la langue dans sa prison d’os

se tord en tous sens et frappant au hasard

invente le monde

(44°56’13,3"N - 1°1’35,6"E)

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion, 2023, p. 340.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieur, le mystère des origines, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

17/02/2024

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur

La campagne (Ceyzérieu)

Fourgon au cimetière la Faucheuse en visite on s’esbigne

lilas plantes odorantes premier coucou de l’année

botanisant de l’œil et de la langue album de 100 fleurs

prairies de marais derniers vestiges du grand lac de Chautagne

tout paysage est palimpseste tout regard recréation

au géographe aussi prodigue qu’un marchand de tourbe

une trompe rauque au loin motrice en manœuvre en gare de Culoz

on était à la fin du Würm on n’avait pas quitté le siècle

3 ânes gris au pas cassé un baudet du Poitou dans un fossé

nous mangeons nous aussi la corde qui nous tient au piquet

vivre sans art autant qu’on le peut sans philosophie

murets coiffés de lichen petit pont voûté sur le Séran

l’eau passée commence l’Holocène

(45°49’56,9"N - 5°44’38,2"E)

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion, 2023, p. 71.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieur, campagne, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2024

Claude Chambard, Cet être devant soi

Le crayon est le chemin par lequel je peux parcourir le monde. Il me faut y arriver vivant. Ce n’est pas une mince affaire. J’ai toujours pensé que, dans le livre, le monde ne pouvait être vu qu’à hauteur d’enfance. L’écriture commence & prend fin dans une classe du cours préparatoire, pour toute la vie & pour tous les livres, dans toutes les bibliothèques. De même la lecture. Manipulations, transgressions, interprétations, variations — archaïques. Encre violette & papier réglé à grandes marges, encrier en porcelaine, plumes Sergent Major, buvards publicitaires… Apprendre à dessiner — les caractères apprendre à dessiner - les traits portraits &c - lisibilité, blanc, équilibre, approche, classe, ce qu’on ne voit pas permet ce que l’on perçoit - comme on oublie la ponctuation lorsqu’elle est juste, lorsqu’elle va de soi la lecture va de soi — l’écriture jamais. Ton corps est dans le livre, personne ne le voit, même pas moi, mais je le reconnais, aussi les oiseaux dans le ciel & le corps des écrivains dans leur écriture.

Claude Chambard, Cet être devant soi, Æncrages, 2012, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Chambard Claude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, cet être devant soi, écriture, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2024

Animaux de chair et de pierre

Phoyod T. H.

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2024

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel

Chute libre

Petite pluie molle et morne presque marron

L’air dans les rues du bled c’est pas gai la province

le seul bistro du coin il faudrait qu’on fût rond

pour lui trouver du charme éviter que ça grince

il s’en faut de très peu qu’on ne se sente prompt

à s’abolir dans le port — est-ce qu’on en pince

pour l’eau froide et le noir néant qui corrom

pent jusques aux os de fond en comble vous rincent ?

Les lumières du bar se reflètent dehors

s’incrustent sur la nuit en occultant le port

ainsi face au réel un cordon sanitaire

est tendu par l’humanité pusillani

me or le réel fair retour façon tsunami

voilà ce que c’est que d’avoir pas su se taire

Laurend Fourcaut, Un morceau de ciel, Tarabuste,

2024, p. 141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau de ciel, tristesse, réalisme | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2024

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel

À la fontaine

Un temps mou presque tiède c’est débilitant

fin novembre la pluie n’a pas de caractère

paraît sale lépreuse pas la pluie des Gitans

qui les suit sur les vieilles routes de la terre

Belle lurette qu’on a passé la mi-temps

on se retrouve de plus en plus solitaire

dans les rues livrées à la nuit sans excitant

que le pouls qui se bat contre les délétères

effondrements mondiaux sous le poids de l’argent

dans tous les coups d’Etat trace de ses agents

le triste globe en est devenu invivable

les signes sont partout qui vous crèvent les yeux

même Œdipe a trouvé pire que ses aïeux

le tout anesthésié par le pouvoir des fables

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel, Tarabuste,

2024, p.105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, fontaine, coup d'etat | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2024

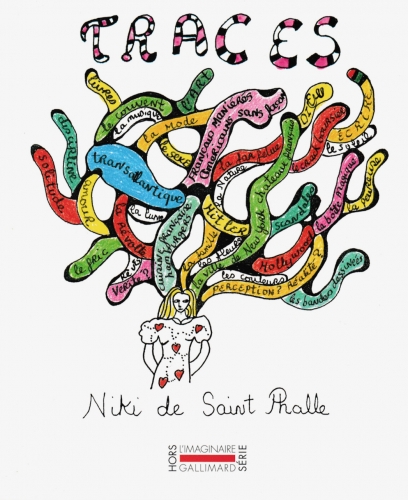

Niki de Saint Phalle, Traces : recension

« L’art a été mon ami le plus proche »

Ni mémoires ni Journal, l’autobiographie, constitue, depuis le XVIe siècle un genre littéraire (pensons par exemple aux Commentaires de Blaise de Monluc ou à certaines parties des Essais). Le genre s’est vraiment établi à la fin du XVIIIe (Les Confessions de Rousseau, 1782) et s’est développé au cours du XIXe siècle. Par commodité on peut reprendre la définition qu’en a donné Philippe Lejeune1, « Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité ». En sachant que plusieurs éléments peuvent être absents : L’instant fatal, récit autobiographique de Queneau est en vers. Traces de Niki (née Catherine) de Saint-Phalle ne met pas seulement l’accent sur sa « vie individuelle », mais introduit des éléments non verbaux et reste cependant une autobiographie. E. Lebovici marque clairement dans sa préface la pertinence du titre choisi pour une autobiographie et analyse les traces rassemblées, C. Meurisse représente l’auteure comme une femme volontaire, libre.

Traces est à part dans la collection L’imaginaire, par son format (18x22, au lieu de 12,5x19 habituellement), son emboîtage — et son contenu : le texte, en partie calligraphié par l’auteure (« La calligraphie m’a toujours fascinée »), est accompagné de dessins et de peintures, de poèmes, de montages de photos et de photos, en noir et blanc, colorisés, ce qui accuse leur ancienneté, d’images de films également colorisées. Cette diversité, qui rompt souvent la linéarité du récit, s’accorde avec le projet ; il ne s’agit pas de suivre dans le temps l’"histoire" d’une personne, mais de relever des traces, sans les restituer dans un ordre chronologique. La succession non ordonnée d’éléments plus ou moins distants les uns des autres restitue quelque chose du chaos d’une vie, quelle qu’elle soit, et la difficulté de penser une unité. Ce que Niki de Saint Phalle revendique (texte calligraphié) :

Je suis 2

J’aime être 2.

Double.

1 + 1 font 2.

Non.

Je suis 2 + 2.

au moins.

Je me perds dans les nombres,

sans vraie nationalité

ni racines.

Les versions de trois témoins d’un assassinat, dans le film de Kurosawa, Rashomon, sont toutes différentes, rappelle-t-elle au début de son livre : laquelle est "vraie" ? La couverture du livre donne d’emblée à voir la dispersion ; une trentaine de bandeaux colorés s’échappent de la tête d’une femme — l’auteure —, chacun portant ce qui pourrait être une trace : couleur, la mode (elle a été mannequin), écrire, la ville de New York, châteaux français, etc.

Les premières traces, relevées dans une page calligraphiée qui porte ce mot en titre, sont relatives à la mère : celle d’un jouet de l’enfance, d’une odeur, d’une robe, d’un rouge à lèvres ; traces présentes dans la mémoire pour dire l’absence (« MAMAN vous me manquez »), absence qui sera évoquée plusieurs fois. Niki de Saint Phalle (1930-2002) commence son autobiographie imprimée par d’autres souvenirs d’enfance qui mettent en scène son frère aîné Jean, son oncle, puis son grand-père avant de revenir à son frère. Ce n’est qu’après ces évocations familiales qu’elle revient à son enfance à New York, à ses jeux de fillette surveillée par sa gouvernante. À ses cauchemars et à ses insomnies, à la peur de mourir : « moments d’agitation / où la paix intérieure m’abandonne / J’ai peur de l’ombre. J’ai peur de tout. L’homme en noir. Le masque noir, / la cape noire, les gants noirs. / Viendra-t-il ? Est-ce qu’il me tuera ? » Les aléas de la fortune parentale, les années de guerre, l’ambition de la mère (« vous vouliez être fière de nous ») mais sa détestation de la peinture de Niki, son rejet du mari Harry Matthews, le mariage de ses parents sur un pari, l’abandon au couvent de la croyance religieuse, sa mise en scène, à 11 ans, d’une pièce avec un cuisinier qui mêle le corps de son épouse à d’autres viandes, le château en France, son second mariage avec Jean Tinguely, etc. : tous ces éléments disparates, accompagnés d’œuvres graphiques dans la manière et les couleurs de ses Nanas, sont une invitation au lecteur à s’interroger sur l’étrange désordre de ce qu’est une vie.

Il est nécessaire de s’arrêter à d’autres éléments pour connaître ce qui a, tôt dans le temps, guidé Niki de Saint Phalle. Dans sa jeunesse, elle avait une relation étroite avec une « boîte magique » dans laquelle elle déposait ses poèmes et à qui elle se confiait : « J’avais avec elle des conversations subtiles alors que je ne pouvais avoir d’échanges profonds avec ma famille. De cette époque date mon besoin de solitude. » Si cette solitude est rompue quelque temps par son union avec Harry Matthews qu’elle a épousé tous deux étant très jeunes2, elle la retrouve, sachant que c’est par le retrait qu’elle peut créer, ne pas devenir comme sa mère, « la gardienne d’un foyer ». Le pouvoir appartenait à son époque aux hommes et, écrit-elle, « je voulais le monde ». Elle l’obtiendra par l’art, par la solitude du travail pour peindre et sculpter. L’art a donné une unité à sa vie, « L’art a été mon ami le plus proche. Sans lui, il y a longtemps que je serais morte, / la tête éclatée. »

Niki de Saint-Phalle, traces, préfaces de E. Lebovici et C. Meurisse, L’imaginaire Hors-Série, Gallimard, 2023, 176 p., 20 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 15 janvier 2024.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : niki de saint phalle, traces | ![]() Facebook |

Facebook |

11/02/2024

Laurent Fourcaut, Une morceau de ciel

Lundi place Gambetta

Elle a teint ses cheveux d’une laide couleur

couleur de cuivre rouge il a la chevelure

d’un blanc grisâtre tant pis on se farcit leur

conciliabule entre des milliards — qu’en conclure ?

que silence est une extase qu’aucun dealer

ne fourgue à quiconque il le faut sous son galure

comme jalousement comme ultime valeur

archaïque bientôt à l’instar du silure

Les autres toujours plus nombreux polluent l’air

le monde vous a une minois patibulair

e « en avril je fais l’ouverture de la pêche »

fait le loufiat comme si tout continuait

pourquoi pas aller aux champignons ? y’a pas mèche

autant vaudrait croire encore au père Noë

l

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel, Tarabuste,

2024, p. 117.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau dded ceil, teinture, médiocrité | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2024

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel

Le mort saisit le vif

La vie est impersonnelle elle va de vous

dans les choses le vent elle s’est imprimée

sur la gravure d’après Raphaël envou

tante est partie ailleurs jamais éliminée

lie le haut et le bas même aucun garde-fou

l’empêche d’investir la mort réanimée

Vous allez disparaître sans qu’un jet de fou

dre le signale au monde indifférent – grimée

en rituel social en décès votre mort

vous sera confisquée alors que vous vous dor

mirez enfin au sein de la pure nature

affranchi de la folie qui lance les vifs

dans la fuite en avant générale que bif

fe le divin trépas souveraine rature

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel,

Tarabuste, 2024, p. 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau de ciel, nature, le mort saisit le vif | ![]() Facebook |

Facebook |