12/12/2023

Francis jammes, Clairières dans le ciel

Parfois, je suis triste. Et, soudain, je pense à elle.

Alors, je suis joyeux. Mais je redeviens triste

de ce que je ne sais pas combien elle m’aime.

Elle est la jeune fille à l’âme toute claire,

et qui, dedans son cœur, garde avec jalousie

l’unique passion que l’on donne à un seul.

Elle est partie avant que s’ouvrent les tilleuls,

et, comme ils ont fleuri depuis qu’elle est partie,

je me suis étonné de voir, ô mes amis,

des branches de tilleuls qui n’avaient pas de fleurs.

Francis Jammes, Clairières dans le ciel, Poésie/Gallimard,

1980, p. 35.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis jammes, clairières dans le ciel, absence | ![]() Facebook |

Facebook |

11/12/2023

Francis Jammes, Clairières dans le ciel

Si tout ceci n’est qu’un pauvre rêve, et s’il faut

que j’ajoute, dans ma vie, une fois encore,

la désillusion aux désillusions ;

et, si je dois encore, par ma sombre folie,

chercher dans la douceur du vent et de la pluie

les seules vaines voix qui m’aient en passion,

je ne sais si je guérirai, ô mon amie…

Francis Jammes, Clairières dans le ciel, Poésie/

Gallimard, 1980, p. 40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis jammes, clairières dans le ciel, désillusion, voix | ![]() Facebook |

Facebook |

10/12/2023

Paul Verlaine, Jadis et Naguère

Langueur

Je suis l’Empire à la fin de la décadence,

Qui regarde passer les grands Barbares blancs

En composant des acrostiches indolents

D’un style d’or où la langueur du soleil danse.

L’âme seulette a mal au cœur d’un ennui dense.

Là-bas on dit qu’il est de longs combats sanglants.

Ô n’y pouvoir, étant si faible aux vœux si lents,

Ô n’y vouloir fleurir un peu cette existence !

Ô n’y vouloir, n’y pouvoir mourir un peu !

Ah ! tout est bu ! Bathylle, as-tu fini de rire ?

Ah ! tout est bu, tout est mangé ! plus rien à dire !

Seul, un poème un peu niais qu’on jette au feu,

Seul, un esclave un peu coureur qui vous néglige,

Seul, un ennui d’on ne sait quoi qui vous afflige !

Paul Verlaine, Jadis et Naguère, dans Œuvres poétiques

complètes, Pléiade/Gallimard, 1962, p. 570-571.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul verlaine, jadis et naguère, ennui | ![]() Facebook |

Facebook |

09/12/2023

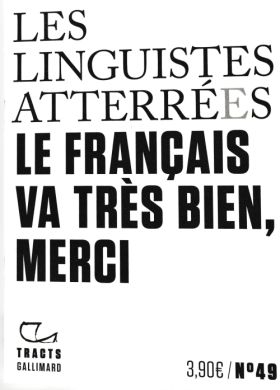

Les linguistes atterréEs, Le français va très bien, merci : recension

Faut-il "protéger" le français ?

Depuis plus de cent cinquante ans, toutes les tentatives entreprises pour faire comprendre que le français n’était pas une langue homogène, parlée (et écrite) de la même manière dans tout l’hexagone, ont échoué. En dehors de l’Académie française, tous les cercles, sociétés, associations, de « protection » de notre belle langue (sic) (et des fourmis volantes, peut-être) se sont levés, prêts à en découdre pour empêcher toute modification et défendre, par exemple, l’accord-du-participe-passé-avec-avoir -si-le-complément-est-placé-devant (j’ai oublié devant quoi). Littré, resté une référence même pour les tenants du statut quo, était convaincu de la nécessité de changements dans l’orthographe et écrivait : « L’orthographe ancienne fournira de bonnes indications pour la réformation de notre orthographe moderne, qui offre tant de surcharges, d’inconséquences et de pratiques vicieuses ». C’est en effet sur l’orthographe que les "batailles" se livraient dès la dernière partie du XIXe siècle. Les plus grands noms de la philologie, de la grammaire, de la grammaire comparée, de la phonétique, professeurs d’Université, au Collège de France, membres de l’Institut ont porté une pétition à l’Académie Française, sans succès, et certains d’entre eux n’ont pas attendu que l’institution bouge et ils ont choisi d’écrire (et de publier) avec une orthographe et une syntaxe réformées. Toute cette histoire a été écrite.

Ce que démontent les auteurs de ce livre, ce sont toutes les contrevérités largement diffusées, les pseudo-arguments qu’aucune étude n’étaie mais qui sont acceptés. Ce qu’ils proposent, c’est de débattre à partir de faits. Le premier, implicitement nié, c’est l’évolution de la langue ; personne ne parle plus comme à l’époque de Molière, pas plus d’ailleurs que dans les années 1850 — ou 1900… Les très nombreuses transformations de la vie, quotidienne ou non, ont modifié en profondeur le vocabulaire ; un agriculteur d’aujourd’hui, par exemple, n’a que très peu de lexique à partager avec un paysan des années 1920. Etc.

Autre plan. Un Français/une Française de Marseille ne prononce pas les mots de la même manière qu’un Français/une Française d’Île-de-France (ils n’ont d’ailleurs pas exactement le même lexique), le lexique et la syntaxe d’un ouvrier/d’un « employé de surface » ou d’une aide-soignante, ne sont pas les mêmes que ceux d’un énarque ou d’un polytechnicien. Voilà des évidences, dira-t-on ; certes, mais il faut en conclure qu’ils parlent tous le français, ou plutôt, comme le rappellent les auteurs, qu’il y a plusieurs français, ce que s’obstinent à ignorer les "défenseurs" de la langue. Par ignorance souvent, par mépris aussi souvent pour ceux qui ne parlent pas comme eux — mais beaucoup ne se rendent pas compte qu’ils multiplient en parlant les « fautes » qu’ils condamnent allègrement — il suffit de les écouter à la radio pour s’en convaincre si c’était nécessaire. Pour plus de clarté : il y a des français comme il y a des classes sociales.

Contre les idées toutes faites. Non, l’anglais (langue dominante aujourd’hui) n’envahit pas le français ; non, l’Académie française ne règlemente pas le français (ce n’est pas son rôle — et le voudrait-on que cela ne servirait à rien) ; non, il n’existe pas d’orthographe logique, parfaite, etc., et ce n’est pas en faisant une dictée par jour que les élèves l’apprendront — sa place dans la sélection serait peut-être à revoir ? ou bien il faudra licencier une partie des journalistes du Monde, de Libé, etc., dont une partie n’a pas dû faire assez de dictées ; non, le français des sms n’est pas une horreur : c’est une autre manière de l’écrire, et ceux/celles qui le pratiquent ne parlent pas comme ils écrivent — il faudrait, comme le suggèrent les auteurs, comparer au collège et au lycée « écrit réel et oral réel ». Pour l’écriture inclusive et les innovations comme iel, ellui, celleux, « ce ne sont qu’un tout petit bout de l’iceberg du genre grammatical ».

Les linguistes ne se demandent pas « si les anglicismes, les parlers jeunes, le rap, les tics de langage [en fait, au final], l’orthographe rectifiée, l’écriture inclusive…, c’est bien ou mal. On observe les faits linguistiques ». Cette observation permet de comprendre, et d’accepter, qu’il y ait des usages différents du français et qu’aucun n’a de prééminence : « les variantes coexistent », Il faut lire et faire lire ce livre de spécialistes qui savent de quoi ils parlent, toujours fortement argumenté. Il devrait être donné à tous ceux qui enseignent la langue, aux professeurs des écoles, de collège, de lycée, ne serait-ce que pour faire réfléchir sur les pratiques d’enseignement

Les linguistes atterrées, Le français a très bien, merci. Tracts/Gallimard, n° 49, 2023, 62 p., 3, 90 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 1er novembre 2023.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les linguistes atterrées, le français va très bien, merci | ![]() Facebook |

Facebook |

08/12/2023

Paul Verlaine, Parallèlement

Sappho

Furieuse, les yeux caves et les seins roides,

Sappho, que la langueur de son désir irrite,

Comme une louve court le longe des grèves froides,

Elle songe à Phaon, oublieuse du Rite,

Et, voyant à ce point ses larmes dédaignées,

Arrache ses cheveux immenses par poignées ;

Puis elle évoque, en des remords sans accalmies,

Ces temps où rayonnait, pure, la jeune gloire

De ses amours chantés en vers que la mémoire

De l’âme va redire aux vierges endormies :

Et voilà qu’elle abat ses paupières blêmies

Et saute dans la mer où l’appelle la Moire, —

Tandis qu’au ciel éclate, incendiant l’eau noire,

La pâle Séléné qui venge les Amies.

Paul Verlaine, Parallèlement, dans Œuvres poétiques complètes,

Pléiade / Gallimard, 1962, p. 489.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul verlaine, parallèlement, sappho | ![]() Facebook |

Facebook |

07/12/2023

Jean-René Lassalle, Ondes des lingos-poèmes : recension

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-rené lassalle, ondes des lingos-poèmes, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2023

Paul Celan, Grille de parole

Retour

Chute de neige, de plus en plus dense,

couleur colombe, comme hier,

chute de neige, comme si tu dormais toujours.

Du blanc à perte de vue :

Dessus, à l’infini,

la trace du traîneau du perdu.

Dessous, à l’abri,

se hausse

ce qui fait si mal aux yeux,

de colline en colline,

invisible.

Sur chacune,

rapatrié dans son aujourd’hui,

un Je échappé dans le mutisme ;

de bois, un pieu.

Là-bas : un sentiment

qu’entraîne ici le vent de glace.

Il arrime l’étoffe couleur

colombe, neige, son drapeau.

Paul Celan, Grille de parole, traduction

Martine Broda, Christian Bourgois, 1991, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, grille de parole, retour | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2023

Paul Celan, Enclos du temps

Je fais le fou avec ma nuit

nous capturons

tout ce qui, ici, s’arracha,

toi charge-moi aussi

ta ténèbre sur les yeux, moitiés d’yeux,

errants,

elle aussi, elle doit l’entendre

de partout,

l’écho irréfutable

de toute ombre gagnant.

Paul Celan, Enclos du temps, traduction

Martine Broda, Clivages, 1985, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, enclos du temps, nuit | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2023

Jacques Roubaud, strophes reverdie

I Poèmes, quelques

16

Sans masque

Cette comédie

Ce drame

Dans la salle

En coulisses

Et le rôle ?

II Les roses, toi

49

Qui ne veut plus savoir ce qui se passe

Arrête ta mémoire

Personne ne viendra

Conclure cette histoire

Ni du cœur ni du bras

Tu ne tireras gloire

Jacques Roubaud, strophes reverdie,

l’usage, 2019, p. 14 et 45.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques rroubaud, strophes reverdie | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2023

Jacques Roubaud, La pluralité des mondes de Lewis

Plénitude

tout ce qu’un monde pourrait être, n’importe quoi

est quelque part, en quelque façon.

plénitude des possibles, consistance.

n’importe quelle tête parlante, la mienne,

par exemple, contiguë à mon corps

et

pourquoi non

contre mon visage, le visage d’ange, le noir visage même,

mais toutes les places sont prises, tous les mondes

indisponibles

pour toi.

Jacques Roubaud, La pluralité des mondes de Lewis, Gallimard, 1991, p. 38.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, la pluralité des mondes de lewis, plénitude | ![]() Facebook |

Facebook |

02/12/2023

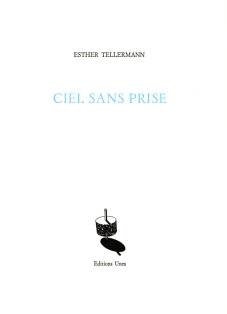

Esther Tellermann, Ciel sans prise : recension

« Voilà / tout finit / et commence »

Il suffit d’ouvrir Ciel sans prise pour reconnaître l’écriture d’Esther Tellerman : poèmes entre dix et quinze vers, lesquels comptent rarement plus de trois syllabes, très peu ponctués mais parfois un blanc introduit une légère pause ; aucune rupture d’une page à l’autre, comme si s’écrivaient par touches les moments d’une histoire, celle peut-être d’un jeet d’un tu/vous très vite présents. L’ouverture du livre donne l’impression que se poursuit un autre livre par la rupture dans une durée :

Soudain nous avions / fermé / les persiennes

Le début rapporte un avant, un passé, où s’est vécu un acte de retrait, le « nous » s’isolant de son entourage et le livre s’achève avec une ouverture, par deux mots détachés, « Qui noue / les chemins et les cercles / toujours arrache / la couleur // fait face ». Ouverture sur l’avenir, vers un autre livre, non pour répéter ce qui a été écrit, mais pour continuer à dire ce qui ne peut être un fois pour toutes énoncé. Parce que rien, ou très peu, de ce qui est écrit ne peut être lu comme "réel", seulement pour une trace possible d’un moment, plus ou moins lisible, plus ou moins transformée : l’un des derniers textes, repris en quatrième de couverture, renvoie ainsi au début du livre, « Qui / soudain / ferme les persiennes », après un autre qui reprend la première scène, « Soudain / nos persiennes étaient closes ».

Comment décider de ce qui est réel, de ce qu’est le réel dans le livre. Dans le premier poème quand le "je " revient au présent après un temps dans le passé (plus-que-parfait, « avions fermé »), cela se passe dans un mouvement où l’univers semble se défaire (« Tout près / les continents / me traversent), est-ce l’image d’un ailleurs que l’on retrouve plus loin (« avant l’incandescence / d’une unique fièvre / où s’engouffrent / les continents ») ? d’une confusion où l’espace s’étire jusqu’à déborder toute limite ? Parallèlement, les divisions temporelles s’effacent pour laisser place à une durée continue, sans présent ni passé, et à la proposition : « un lendemain n’est-il / un jadis suspendu à l’aurore », une réponse : « l’absence de lendemains » d’où naissent l’obscurité, la « ténèbre ». L’écriture ouvre à « un absolu », à « l’infini » (« Nous humions l’infini »), l’absence de verbe parfois ne situant plus rien dans la durée, « l’encre psalmodiant / l’exactitude / des naufrages / le dessin / des univers / tus ». Il suffit d’un mot, « soudain », pour qu’il y ait rupture, l’univers semble se défaire, perd tout contour et sa raison d’être, « Soudain / ne respirent / les vieux mondes / trébuchent / sur les constellations » et plus avant, « les vieux mondes dérivent ». Tout pouvant devenir mots, ce qui était achevé peut recommencer, comme si un changement d’ordre météorologique suffisait à provoquer une métamorphose, « Puis reviendra / l’orage /(…) et notre chemin / sera visible » — futur d’un "nous" dont les composants sont insaisissables.

S’agit-il d’un "nous" amoureux comme le laisseraient supposer, par exemple, les allusions à la chambre close, au mouvement des reins ? Un "nous" complice au regard commun pour observer ce qui est en dehors de lui : « nous écartions / les persiennes pour / deviner / un monde / qui palpite » ? Mais de ce monde bien peu est dit, le lecteur découvre — ou invente en partie — des allusions à l’Histoire passée à partir des « rafales de souvenirs ». Les éléments propres à un récit sont évidemment absents et si l’on cherche des paysages, on ne trouve que des « horizons » ; les noms variés de fleurs et d’arbres participent au rythme des poèmes, non à une description de lieux — dans l’ordre d’apparition : amandier, jasmin, sauge, saule, hibiscus, gardénia, hysope, églantier, myrtille, châtaignier, cyprès, aubépine, lilas, saule, laurier, pavot, orme, hyacinthe. Quant aux noms généraux (terre, ciel, mer, continent), ils ne renvoient à rien de concret et la relation au visible est même explicitement effacée ; ainsi, l’ombre surgit, fabrique d’obscurité (« Tout à coup / une ombre / tourmente le bleu / dépose un peu de nuit »), mais plus souvent l’ombre, et donc l’obscurité, apparaissent comme des éléments intérieurs : « sans ombre que celle du dedans », et il est inutile de chercher à « tresser des chimères / apprivoiser l’ombre ». La mer, présente dans les poèmes, a un statut analogue à celui de l’ombre, ce qui est répété : « sans / mer // que celle du dedans », puis « sans mer / que celle du / dedans ».

Cette présence absence semble définir ce qu’est le "tu / vous", de là toute fondation d’un "nous". L’interlocuteur est lié à une odeur, proche par sa salive, il partage une chambre avec la narratrice et, également, des rêves (« nous inventions des sommeils ») s’avère être une création verbale, « je cherche encore / la langue / où / vous dire ». Construit peu à peu il s’évanouit brusquement (« Puis soudain je vous perds »), comme si les mots manquaient pour maintenir sa consistance. Ils sont bien là, les mots, mais pour exprimer nettement qu’ils sont la seule existence du "tu / vous" ; c’est « celui qui ne fut / à qui je parle », « Vous avez été / serez / (…)/ un dieu absent / ouvrant les paumes / frère / d’un ailleurs ». "Tu" comme suite de mots, seulement une forme nécessaire pour explorer ce que pourrait être un échange, « Je serai / vous / celui qui fut / à qui je parle / ou / qui ne fut pas / mais demeure ». Peut-être qu’une relation entre un "je" et un "tu" n’existe qu’avec les mots — Car / rien n’est / que / l’au-delà de / la forme » —, la présence du "tu" étant plusieurs fois affirmée comme suspendue au désir du "je" ; l’un et l’autre comme des formes à investir — c’est leur statut dans la langue. C’est une condition suffisante pour que les souvenirs, les temps de l’enfance, le passé donc, renaissent dans le présent, souvent avec leur charge émotive qu’on lit proche d’un Verlaine : « Dans les vieux parcs / viennent les chagrins / au souvenir / des pavots et des / musiques ».

On voit là que Ciel sans prise n’a rien d’un livre de poésie abstrait. Parfois énigmatique, qui suggère plus qu’il ne dit, qui demande à être relu, et la forme choisie est un élément important dans le plaisir de la lecture. Esther Tellermann use rarement de la paronomase (jaspe / gypse) et des répétitions de sons (« des paupières et des paumes ») ; outre les ellipses de verbes, elle introduit régulièrement des constructions syntaxiques qui exigent une (re)lecture attentive (compléments multiples ou éloignés du verbe, cascade de relatives) ou dont l’ambiguïté n’est pas immédiatement levée — un exemple : « (…) peut-être / secret / que le / corps porte / et soudain / irradie / la brûlure », où « secret » peut être lu comme sujet de « irradie ».. Livre que l’on peut lire sans rien connaître des ensembles précédents, auxquels on peut le rattacher tant l’œuvre est homogène.

Esther Tellermann, Ciel sans prise, éditions Unes, 2023, 220 p., 20 €.

Cette recension a été publiée par Sitaudis le 12 octobre 2023.

Publié dans RECENSIONS, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, ciel sans prise, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

01/12/2023

Louis Aragon, Le Roman inachevé

Les mots qui ne sont pas d’amour

Il est inutile de geindre

Si l’on acquiert comme il convient

Le sentiment de n(‘être rien

Mais j’ai mis longtemps pour l’atteindre

On se refuse longuement

De n’être rien pour qui l’on aime

Pour autrui rien rien par soi-même

Ça vous prend on ne sait comment

On se met à mieux voir le monde

Et peu à peu ça monte en vous

Il fallait bien qu’on se l’avoue

Ne serait-ce qu’une seconde

Une seconde et pour la vie

Pour tout le temps qui vous demeure

Plus n’importe qu’on vive ou meure

Si vivre et mourir n’ont servi

Soudain la vapeur se renverse

Toi qui croyais faire la loi

Tout existe et bouge sans toi

Tes beaux nuages se dispersent

Louis Aragon, Le Roman inachevé, dans

Œuvres poétiques complètes, II, édition dirigée par

Olivier Barbarant, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 181-182.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, le roman inachevé, les mots qui ne sont pas d'amour | ![]() Facebook |

Facebook |

30/11/2023

Louis Aragon, En étrange pays dans mon pays lui-même

Marguerite

Ici repose un cœur en tout pareil au temps

Qui meurt à chaque instant de l’instant qui commence

Et qui se consumant de sa propre romance

Ne se tait que pour mieux entendre qu’il attend

Rien n’a pu l’apaiser jamais ce cœur battant

Qui n’a connu du ciel qu’une longue apparence

Et qui n’aura vécu sur la terre de France

Que juste assez pour croire au retour du printemps

Avait-elle épuisé l’eau pure des souffrances

Sommeil ou retrouvé des rêves de vingt ans

Qu’elle s’est endormie avec indifférence

Qu’elle ne m’attend plus et non plus ne m’entend

Lui murmurer les mots secrets de l’espérance

Ici repose enfin celle que j’aimais tant

Aragon, En étrange pays dans mon pays lui-même, dans

Œuvres poétiques complètes, I, édition dirigée par

Olivier Barbarant, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 891.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marguerite ici repose un cœur en tout pareil au temps qui meurt, en étrange pays dans mon pays lui-même, dans Œuvres poétiques complètes, i, édition dirigée par olivier barbarant, pléiadegallimard, 2007, p. 891. apparence, espérance | ![]() Facebook |

Facebook |

29/11/2023

Louis Aragon, La Grande Gaîté

Art poétique

On me demande avec insistance

Pourquoi de temps en temps je vais à

La ligne

C’est pour une raison

Véritablement indigne

D’être cou

Chée par écrit

Aragon, La Grande Gaîté, dans

Œuvres poétiques complètes, I, édition

dirigée par Olivier Barbarant,

Pléiade/Gallimard, 2007, p. 406.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, la grande gaitera, art poétique | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2023

Louis Aragon, Le Paysan de Paris

Je ne veux plus me retenir des erreurs de mes doigts, des erreurs de mes yeux. Je sais maintenant qu’elles ne sont pas que des pièges grossiers, mais de curieux chemins vers un but que rien ne peut me révéler qu’elles. À toute erreur des sens correspondent d’étranges fleurs de la raison. Admirables jardins des croyances absurdes, des pressentiments, des obsessions et des délires. Là prennent figure des dieux inconnus et changeants. Je contemplerai ces visages de plomb, ces chènevis de l’imagination. Dans ces châteaux de sable, que vous êtes belles, colonnes de fumées ! Des mythes nouveaux naissent sous chacun de nos pas. Là où l’homme a vécu commence la légende, là où il vit.

Aragon, Le Paysan de Paris, dans Œuvres poétiques complètes, I, édition dirigée par Olivier Barbarant, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 149.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, le paysan de paris, étrangeté | ![]() Facebook |

Facebook |