23/03/2016

Ariane Dreyfus, Quelques branches vivantes

Le centre de la scène

Elle danse très loin.

C’est ainsi que je rêvais. C’est pourquoi je reste dans le noir. Mais j’ai soif. Cette soif d’une liberté qui recule.

Il vient lui aussi.

Sans le dire entrouvre l’arabesque d’une main

Qu’on veut libre.

L’embrasse avec ses jambes ouvertes le temps d’être portée là-haut

Contre lui.

Son visage contient des choses humaines on se souvient

Mais c’est dans l’articulation que l’histoire vient.

Toujours ce temps pour faire un geste

Ne plus le revoir.

Ariane Dreyfus, Quelques branches vivantes, Poésie / Flammarion,

2001, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariane dreyfus, quelques branches vivantes, danse, rêve, baiser, histoire | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2015

Jean Bollack, Au jour le jour

En hommage à Jean Bollack, disparu le 4 décembre 2012.

En dépit de toutes ses origines rituelles, la poésie comporte une tendance libératrice, due à sa puissance d’arrachement, qui peut la conduire à des mises en questions radicales, et à souvent contester des croyances établies. Elle est athée. Le dieu tient son pouvoir de la langue.

La fonction et la finalité d’une création littéraire (le terme n’est peut-être pas anachronique, ni pour Homère ni pour Sophocle) ne peuvent être saisies qu’au terme de l’analyse d’un projet qui relève de l’intervention d’un sujet ; ce « moi »-là s’affirme avant de pouvoir être rapporté à la situation historique d’un champ social dont la configuration préexiste à l’œuvre, mais s’y trouve également analysée et transformée.

Le plus souvent les textes recensés par les auteurs d’articles critiques servent de prétexte ou de support. Leurs développements s’en inspirent L’analyse du sens et le déchiffrement systématique des textes auraient dû précéder et faire l’objet d’une discussion critique. Les opérations se tiennent mais demandent à être distinguées.

Jean Bollack, Au jour le jour, P.U.F, 2013, p. 763, 167 et 191.

© Photo Tristan Hordé, 2012.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, au jour le jour, poésie, libérateur, athéisme, création littéraire, histoire, article critique, analyse | ![]() Facebook |

Facebook |

05/06/2015

Emmanuèle Jawad, Plans d'ensemble

histoires, frontière

les sols marqués de fragments courts, par endroits, le tracé suit la Spree

entre les plaques tombales, s’y insère, la mémoire d’une ligne

à la traversée, entre, reste de marbres et ciment, en place

zones d’herbe rase et chantiers ouverts, rouille commémorative

d’un pan vertical, tiges métalliques terminent la ligne de frontière

l’histoire par les sols entamés, tranchées entre les murs dédoublés, dans cet écart

terrain vague, ne subsiste qu’une vacance et la mémoire d’outre,

mémorial au lieu inscrit, dite l’armature seule, une élongation, un ressenti,

en marche, le cours, la ligne discontinue marque les anciens postes frontières,

radiation d’une clôture, vestiges en plans arrêtés

lavées, blanchies, dans l’effacement ténu peu à peu, les images,

il renverse l’ordonnancement des événements, de Berlin à Leipzig,

chute à un mouvement qui précède, foules d’amplitude, en surimpression, floues

Emmanuète Jawad, Plans d’ensemble, Propos2éditions, 2015, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuèle jawad, plans d'ensemble, frontière, ruine, histoire, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

03/06/2015

Pier Paolo Pasolini, La rage

Série de photographies de femmes parées de bijoux au théâtre

La classe propriétaire de la richesse

Parvenue à une telle familiarité avec la richesse,

qu’elle confond la nature et la richesse.

Si perdue dans le monde de la richesse

qu’elle confond l’histoire et la richesse.

Si touchée par la grâce de la richesse

qu’elle confond les lois et la richesse.

Si adoucie par la richesse

qu’elle attribue à Dieu l’idée de la richesse.

Pier Paolo Pasolini, La rage, traduit de l’italien par Patrizia

Atzei et Benoît Casas, NOUS, 2014, p. 105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, la rage, théâtre, richesse, nature, histoire, loi | ![]() Facebook |

Facebook |

28/10/2014

Luis Mizon, Corps du délit où se cache le temps

tout est écrit par le corps

sans que la main droite sache

ce que fait la main gauche

le linge immaculé raconte

des histoires cryptées

près de la flamme

les taches deviennent visibles

on voit la trace de la machinerie

les effets spéciaux

la scène sombre du balcon

les aveux des amoureux

les hésitations des comédiens

les soupirs des jeunes poètes

les traces de l'amour et de la haine

l'oubli n'a rien effacé

Luis Mizon, Corps du délit où se cache le temps,

dessins de Philippe Hélénon, Æncrages

& Co, 2014, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luis mizon, corps du délit où se cache le temps, histoire, flamme, scène, oubli | ![]() Facebook |

Facebook |

29/08/2014

Franco Loi, Cinq poèmes

Moi j'embrasse le temps, et lui il m'emmène,

c'est comme ça que fait le vent quand il te respire

et on croit respirer de son souffle à lui.

Maudite conscience de l'histoire,

air des gens morts dans le rêve,

mensonge qui te fait croire que ce serait la vie

et c'est ce rien là qui passe dans la mémoire,

patience ennemie du temps,

buée sans regarder du souffle sur le miroir.

Oh lumière déjà ombre quand nous la voyons,

douleur de l'être pareille à l'air qui se connaît.

Moi je regarde et ne regarde pas, je tâte le silence,

reflet du rien qui depuis le rien fait écouter.

Franco Loi, Cinq poèmes, traduit du milanais avec l'aide de l'auteur par Bruna Zanchi et Bernard Vargaftig, dans Europe, janvier-février 2002, n° 873-874, p. 281.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franco loi, cinq poèmes, bernard vargaftig, temps, histoire, rien, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2014

Pascal Quignard, Petits traités, III

Petits traités, I à VIII

XVIIe traité. Liber

Le terme de livre ne peut être défini. Objet sans essence. Petit bâtiment qui n'est pas universel.

La "réunion de feuilles servant de support à un texte imprimé, cousues ensemble, et placées sous une couverture commune" ne le définit pas. Ce que les Grecs et les Romains déroulaient sous leurs yeux, les tablettes d'argile que consignait Sumer, les bandes de papyrus encollées de l'Égypte, les carreaux de soie de la Chine, ce que les médiévaux enchaînaient à des pupitres et qu'ils étaient impuissants à porter sur leurs genoux, ou à tenir entre les mains, les microfilms qu'entassent les universités américaines, des feuilles de palmier séchées et frottées d'huile, des lamelles de bambou, des briques, un bout de papier, une pierre usée, un petit carré de peau, une plaque d'ivoire, un socle de bronze, une pelure d'écorce, des tessons, — rien de ce que l'usage de ces matières requiert ne s'éloigne sans doute à proprement parler de la lecture, mais rien ne vient s'assembler tout à coup sous la forme plus générale ou plus essentielle du "livre". Même, l'adhésion de tous les traits hétérogènes que ces objets présentent cette addition ne le constituerait pas.

Les critères qui le définissent ne le définissent pas.

Le livre est ce qui supporte l'écriture. Mais le petit papier manuscrit (la petite feuille volante) ne constitue pas un livre.

Le livre renvoie à une métamorphose qui supplée son écriture manuelle. Mais tout ce que les éditeurs font imprimer, mettent dans d'immenses silos, diffusent et vendent sous ce nom, c'est loin de définir un livre.

[...]

Pascal Quignard, Petits traités, III, Maeght, 1992, p. 37-39.

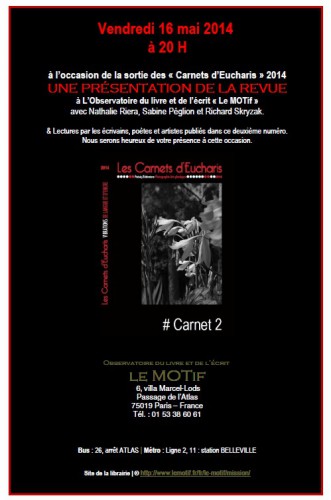

VENDREDI 16 MAI 2014

à 20 h

à L’Observatoire du livre et de l’écrit « Le MOTif »

6, villa Marcel-Lods

Passage de l’Atlas

75019 Paris

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, iii, livre, antiquité, histoire, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

07/05/2014

Pier Paolo Pasolini, La Rage

62. Série de photographies de femmes parées de bijoux au théâtre.

La classe propriétaire de la richesse.

Parvenue à une telle familiarité avec la richesse,

qu'elle confond la nature et la richesse.

Si perdue dans le monde de la richesse

qu'elle confond l'histoire et la richesse.

Si touchée par la grâce de la richesse

qu'elle confond les lois et la richesse.

Si adoucie par la richesse

qu'elle attribue à Dieu l'ide de la richesse.

63. Gens qui rentrent à une réception et porte qui se ferme.

La classe de la beauté et de la richesse,

un monde qui n'écoute pas.

La classe de la beauté et de la richesse,

un monde qui vous laisse à la porte.

Pier Paolo Pasolini, La Rage, traduit par Patrizia Atzei et Benoît Casas, NOUS, 2014, p. 105-106.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, la rage, richesse, mépris, nature, histoire | ![]() Facebook |

Facebook |

23/03/2014

Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes 1975-1985 : recension

Un chantier poétique

« Il s'agit maintenant de tout reprendre, de tout recommencer » : c'est la dernière phrase de la "note bibliographique" donnée dans Terre ni ciel (Corti, 2014), qui rassemble des articles autour de la poésie et de l'écriture. Parallèlement, Champs "reprend", revisite deux livres anciens publiés sous ce titre en 1984 et 1987, et Yves di Manno les définit comme un « chantier poétique inaugural » (339), ce que le titre recouvre ; si l'on pense à l'emploi du mot "champ", il désigne un espace et, au figuré, un domaine : ici, les champs sont des espaces où viennent se réunir des moments de l'humanité, mais ce sont aussi des domaines, des lieux d'expérimentation de l'écriture. Je n'explorerai pas ces ensembles foisonnants, me limitant à quelques éléments.

Les mondes anciens sont présents, souvent évoqués, comme dans les épopées du Moyen Âge ou nombre de mythologies, à travers la violence qui a permis de les construire : il n'est guère nécessaire de préciser leurs noms tant ils se ressemblent, ce ne sont que corps à pendre, à écarteler, à ouvrir pour occuper les territoires. La violence des temps modernes est analogue : "Champ : : de massacre" s'ouvre sur "Kambuja", c'est-à-dire concerne l'histoire récente du Cambodge ; ce ne sont plus lances et épées qui défont les corps mais fusils et rafales (86). Il y a d'ailleurs tant de points communs entre passé et présent qu'ils sont souvent entrelacés.

Cependant, les « faces de pierre » qui demeurent du passé évoquent aussi des temps moins tragiques ; la stèle d'Ikhernofret est liée à l'apogée du Moyen empire égyptien, "Note de chevet" se rapporte à une période riche (la fin du Xe siècle) de l'histoire du Japon, quant au « roi lépreux », il s'agit de Baudouin IV, roi de Jérusalem à la fin du XIIe siècle ; etc. Une autre figure, plus présente dans Champs, est celle du Christ ; elle apparaît par l'idée de trahison dans les premières pages, « Ils seront douze à renier son / Nom », et, notamment, occupe l'essentiel des poèmes de la dernière partie du livre, encadrés par l'évocation de "Deux ombres", Orphée et Eurydice.

Dans cette histoire des hommes, pleine d'oppositions — guerres et paix, "Heurts" et "Havre" — se détachent les figures des créateurs, explicitement celle de Rimbaud, avec une citation et par allusion transparente : le titre (au pluriel chez Rimbaud) "Fête de la patience", est repris 4 fois (38, 116, 149, 254), liant les parties du livre. Il apparaît encore avec la reprise du mot "Parapets" (16), titre et dernier mot d'un poème, qui renvoie au "Bateau ivre", et dans « La main revient au papier, le corps à la / Charrue » (123), allusion au poème "Mauvais sang (« La main à plume vaut la main à charrue »). On reconnaît aussi, transformé, le dernier vers de "El Desdichado" de Nerval dans « [...] naquit ton cri / (saintes ou reines) / et dans l'eau blême / le soupir de / la fée », et la voile noire de Tristan et Iseut ; en est aussi issu l'épisode de l'épée entre les deux amants pour signifier la chasteté de la Vierge. Etc.

Ces quelques relevés visent à mettre en évidence des thèmes récurrents dans Champs, ceux de l'absence et de l'oubli, explicites dans un poème « in memoriam Jaufré Rudel », variation sur les amants « Heureux malheureux tour à tour » (32) et l'amor de lonh du troubadour. L'un des rares poèmes avec un "je" en scène commence ainsi : « Je cherche et demande l'oubli » (25), et le motif est régulièrement repris — « Aussi leur chant emmurait-il l'oubli » (87), « [...] d'autres disparurent / Oubliant leur nom » (108), etc. Mais Yves di Manno marque une distance vis-à-vis de ce motif lyrique, si présent soit-il (comme ceux du cri et de l'oiseau) :

... Regain. Si c'est mémoire morte, ou l'on

Nous oubliera. Et puis ? Le langage se tait, se

Suffit à lui-même. Aux parentés de mots (que

Dis-je !) nous préférons la loi d'un récit qui

N'a ni début ni fin — d'un récit sans action et sans

Protagonistes. Le mot. Le mot.[...] (126)

S'esquisse une poétique, qui invite à relire le livreautrement : il s'élabore en partie par la manipulation de mots. Par exemple, Yves di Manno construit le texte en utilisant les ressources de l'anagramme, complète « (mon, nom) », "renié" / "reine[s]", ou partielle ; je retiens un exemple parmi des dizaines : les titres (de 4 lettres) d'une série de poèmes, ont tous 3 lettres en commun : "élan", "aléa", "a lié", "féal", "fléau", "étal" (à partir duquel vient "alto"), seul "étau" ne suit pas la règle (p. 289 et sv.). Une autre transformation, très courante, consiste à engendrer un mot par soustraction, ou par addition, d'une lettre ("ombres" / "nombres", écrits" / "cris"), parfois d'une syllabe ("disciples" / "discipline"), par changement de voyelle ("jade" / "jadis") ou de consonne ("Eau forte" / "Eau morte"), par inversion des syllabes phoniques (« Déchiffré à l'envers : versant / est — s'en expliquer. Ou d'Anvers ») (133), etc.

Parallèlement, les formes strophiques et les types de vers sont des plus variés : on parcourt une partie de l'histoire du mètre en français. On lira les diverses possibilités d'écrire un sonnet, y compris en le commençant par les tercets ; On reconnaîtra à peu près tous les types de strophes, y compris le monostiche, et des associations de rimes chères aux Grands Rhétoriqueurs : la rime brisée — les mots à l'hémistiche riment aussi entre eux — ou le vers léonin — les deux hémistiches riment ensemble. On repèrera le jeu avec les licences anciennes pour obtenir le compte des syllabes ("encor", 2 fois). Etc. En outre, des coupes en fin de vers défont la lecture : « (trop lente us / ure des he /ures : des jo / urs) » (249) ou, à l'inverse, en suggèrent une autre : « des maisons / mor / tu / aires » (244).

Il faudrait encore relever la place des poètes américains dans le livre, qui auront tant d'importance par la suite, ou analyser la relation au lyrisme avec le statut du "je" et du "tu" — relation mise à distance dans « jerre / sachant / taimer » (246), ou... Foisonnement, oui, il fallait pour Yves di Manno tout essayer dans ces débuts, se reconstruire une histoire du vers tout autant que des ancêtres, moment nécessaire pour « l'ouverture d'un autre champ » (340).

Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes 1975-1985, Poésie/Flammarion, 2014, 352 p., 20 €.

Recension publiée sur Sitaudis 21mars 2014

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, champs, un livre de poèmes 1975-1985, mot, histoire, langue, rimbaud, nerval, jaufré rudel | ![]() Facebook |

Facebook |

09/12/2013

E. E. Cummings, 1 x 1 [une fois un]

![E. E. Cummings, 1 x 1 [une fois un], Jacques Demarcq, histoire, hiver, printemps](http://litteraturedepartout.hautetfort.com/media/00/02/772533361.4.jpg)

toute ignorance dévale en que ne sais-je

avant de regrimper vers l'ignorance encore :

mais l'hiver n'est pas sans fin, même la neige

fond ; et si le printemps gâte le plaisir, alors ?

toute l'histoire n'est qu'un sport d'hiver ou trois :

mais serait-ce huit ou dix, je persiste et redis

que toute l'histoire c'est bien petit pour moi ;

pour toi et moi, excessivement petit.

Fonce ouvrit (strident mythe collectif) ton tombeau

pour mieux gravir l'échelle des surstridences

au fond de caque marie martin marc et margot

— demain est notre adresse en permanence

et peu de chance qu'on nous dérange (si cependant

nous déménagerons plus loin dans l'à présent

E. E. Cummings, 1 x 1 [une fois un], traduit et présenté par Jacques Demarcq, La Nerthe, 2013, p. 49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e. e. cummings, 1 x 1 [une fois un], jacques demarcq, histoire, hiver, printemps | ![]() Facebook |

Facebook |

25/10/2013

Marie Borel, Loin

j'ai choisi dans la mesure où je n'avais pas le choix

je rêve et me souviens et en rêvant j'écris ceci

je prendrai tes doigts endormis je les poserai

en rêvant sur mon cou

les doigts de ceux qu'on aime sont des gouttes de pluie

des coquillages en place d'ongles boire l'eau fraîche

en fermant les yeux pour s'isoler

manger des œillets durs comme tes seins menus

je n'ai pas tourné la tête

mais quelque chose en moi s'est mis à trembler

je t'ai reconnue à ta jambe pensive tes genoux lustrés

ma buveuse de thé

tu t'es inclinée en dansant amoureuse d'un clavecin

au milieu d'un bonheur frêle on entend des ruisseaux

des chiens et des abeilles

tu racontes des histoires des histoires ou bien des rêves

nonchalance & absolut ou aquavit

midi dormait sur les pierres celle que tu connais

depuis une heure a mis sa main sur ton bras nu

je songe au peu que tu me donnes

conclus que tu ne m'aimes pas

désolation muette des dimanches

je me couche sur ta nuque au-dessus de ce petit os

il fait une saillie

et par le dieu de tes doigts et des espaces entre tes doigts

deux fois je t'ai revue dans des salons

dansant parmi les dorures

nous avons dit quelques mots feints je n'en peux plus

ma bouche est pleine de ta poussière

ensuite il a neigé l'oubli

moi j'imagine ces histoires

et sur mes genoux le chat les écrit

(c'est une chatte)

du moment qu'une porte est fermée

les mots prononcés derrière doivent y rester

Marie Borel, Loin, éditions de l'Attente, 2013, p. 100-101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie borel, loin, rêve, histoire, amour perdu | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2013

Andrea Zanzotto, Essais critiques

Pour Paul Celan

Pour quiconque, et tout particulièrement pour qui écrit des vers, prendre contact avec la poésie de Celan, fût-ce en traduction et sous une forme partielle et fragmentaire, se révèle bouleversant. Celan mène à bien ce qui ne semblait pas possible : non seulement écrire de la poésie après Auschwitz, mais encore écrire "dans" ces cendres-là pour aboutir à une autre poésie en pliant cet anéantissement absolu, tout en demeurant, d'une certaine façon, au sein de cet anéantissement. Celan traverse ces espaces effondrés avec une force, une douceur et une âpreté qu'on n'hésiterait pas à qualifier d'incomparables : mais frayant son chemin à travers les encombrements de l'impossible, il engendre une éblouissante moisson d'inventions, d'une importance décisive pour la poésie de la seconde moitié du XXe siècle, européen et au-delà, celle-ci se révèle néanmoins exclusives, excluantes, sidéralement inégalables, inimitables. Toute herméneutique, que toutefois elles attendent et prescrivent impétueusement, s'en trouve mise en crise.

Au reste, Celan avait toujours su que plus son langage allait de l'avant, plus il était voué à ne pas avoir de signification, pour lui, l'homme avait déjà cessé d'exister. Même si d'incessants sursauts de nostalgie pour une autre histoire ne font pas défaut dans ses écrits, celle-ci lui apparaît comme le développement d'une négation insatiable et féroce : le langage sait qu'il ne peut se substituer à la dérive de la déstructuration pour la transformer en quelque chose d'autre, pour en changer le signe : mais, dans le même temps, le langage doit "renverser" l'histoire, et plus que l'histoire, même s'il se révèle tributaire d'un tel monde, il doit le "transcender" pour en signaler au moins les effroyables déficits.

[...]

Andrea Zanzotto, Essais critiques, traduits de l'italien et présentés par Philippe Di Meo, éditions José Corti, 2006, p. 17-18.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, essais critique, paul celan, poésie, auschwitz, histoire | ![]() Facebook |

Facebook |

12/07/2012

Frédéric Forte, Re-

L'histoire en contient pas

ce livre la moindre lune

l'histoire en contient pas de verre

trouble la vue ne va ne

mécanise pas

le poème ainsi est une condition

de re- (ou pas) légèrement

dans la dune

passagèrement

la dune en poésie ce n'est pas

rare et en état de prune non ça

n'aidera pas ce livre

la moindre lune

Entre deux pages la même

pluie à la place de rien

entre deux pages la même porte

absente pas de chien, un

écran dessus le thème inexistant

de re- son tiens italique posé

schème de qui s'avance

et combien

ce qui avance

à combien dans la marge, petits nems

empilés des amibiens tombant serrés

clinamen, pluie

à la place de rien

Frédéric Forte, Re-, "Le comptoir des mots"

éditions NOUS, 2012, p. 41 et 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédéric forte, re-, histoire | ![]() Facebook |

Facebook |

04/06/2011

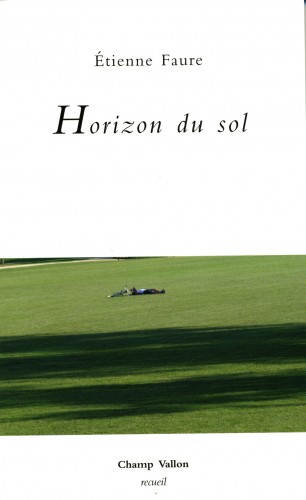

Etienne Faure, Horizon du sol - entretien (suite et fin)

Poème extrait de Horizon du sol et suite de l'entretien des 2 et 3 juin

Le ciel menaçant ruine, nul giron

n’étant désormais disponible,

il fallut atterrir — salut ciel

qui tout à l’heure me portait :

il pleut à verse, que peut-on attendre

d’un ciel pareil, pluies partiales, temps injuste ? —

et pressentant la parole hors d’usage

se remettre à grimper l’escalier,

dans la cage espérant l’escapade,

en réchapper degré par degré, puis par étage

hissé entre ciel et sol en très haut lieu,

lentement scruter les veines du palier

— les cernes dans le bois, y compter

ce que fut l’âge de l’arbre,

le temps passé, nœuds ou rameaux de l’année —

et puis soudain frayé entre les murs surprendre

d’un trait de lumière ou d’un Titien issu

sous les ors, les plâtras, lambris, reliques,

quelque chose en souffrance dans le faux plafond.

ciels trompeurs

Horizon du sol, Champ Vallon, 2011, p. 19.

Titien, L'enlèvement d'Europe

Tu brises à l’occasion la syntaxe pour, en quelque sorte, obliger le lecteur à relire pour construire le sens, comme dans cette entrée de poème :

Accoudée périclite au comptoir

allemande dans sa chair, la blonde

pendant la guerre décolorée

Oui, il y a parfois une manière d’acrobatie syntaxique, surtout dans les textes les plus anciens, mais tout en voulant rester lisible et que le tempo n’en souffre pas, que la lecture demeure possible. C’est une grande joie d’y arriver, souvent après de longues méditations, de longues hésitations sur ces voltiges, qui ne doivent pas pour autant virer à l’exercice complaisant, isolé du reste du texte.

Dans ce poème, après cette entrée, le lecteur se retrouve avec les images du vieillissement, de la douleur, etc.

Une entrée en matière qui ensuite se démultiplie en plusieurs collages... Cela résulte d’un parti pris et de la façon dont le texte se fabrique. Ça me faisait penser autrefois à Follain dont les textes bifurquent et qui prennent fin un peu à côté, avec un léger décalage qui pourtant résonne avec le début... Sortir du linéaire, c’est un peu cela que je cherche, même si mes textes ont tendance à être un peu enfermés formellement ; c’est-à-dire que souvent le début se retrouve en écho à la fin, ce qui peut agacer parce qu’on a l’impression de choses qui se referment sur elles-mêmes. C’est un problème. Beaucoup d’auteurs prennent le parti pris d’arrêter abruptement, d’être dans l’inachèvement − ce qui est éminemment moderne …

Mais cela continue de me tarauder, d’essayer de faire un texte qui parte d’une entrée un peu alerte et qui bifurque progressivement par le sujet et par la forme, tout en veillant à ne pas être dans le relâchement que les longs poèmes peuvent amener. Il y a en effet toujours ce risque, ce côté "ventre mou" du cœur des textes ; on sait commencer et finir, mais le cœur du texte est le lieu le plus difficile, c’est là qu’il peut y avoir des ralentissements, une certaine mollesse, une perte de tension…

Pour revenir au blanc que tu évoques, il est aussi dans tes poèmes. Certains sont partagés en deux blocs, comme si l’on passait à autre chose.

Pierre Chappuis m’avait signalé cet aspect-là, en me disant qu’il n’y avait pas plus de blanc en mettant du blanc que si la phrase s’était poursuivie. On est dans le libre arbitre de celui qui, à un moment donné, pense qu’il y a une rupture dans le texte, et se demande comment la signaler de façon plus tangible. Il y a dans ces poèmes fractionnés des ruptures, temporelles ou de ton, un peu parfois comme un changement de vitesse : un changement de tempo − il y a des textes qui sont au pas, d’autres au trot ou au galop, et à l’intérieur d’un texte il peut y avoir aussi cela, que le blanc peut favoriser.

Parmi tes contemporains, Antoine Emaz par exemple utilise le blanc d’une manière très différente de celle des années 70.

Oui, cela me fait penser un peu à Guillevic, ce qui le ferait peut-être sursauter, mais ce n’est pas grave, l’essentiel est de se lire et d’échanger. Il y a chez lui une montée en charge parfois en un mot, ce qui se lit dans ses titres, comme Os, Peau, qui sont des paris que je trouve osés mais réussis, parce que toute la charge repose sur un mot souvent d’une syllabe. Cela m’intéresse beaucoup, c’est autre chose que d’introduire de l’espace entre les mots, il y a un halo du mot qui apparaît.

La question du titre du poème, et sa place puisqu’il est à la fin.

C’est simplement une façon de s’effacer, de laisser la place au texte et de ne faire une proposition qu’après, un peu dans la chronologie de la fabrication puisque je n’écris pas avec le titre en tête. C’est une façon de suggérer discrètement ce qui vient d’être lu plutôt que d’annoncer ce que l’on va découvrir. Cela ressemble aussi à ce que fait un peintre, une tentative de surligner, ou aussi de cristalliser en un ou quelques mots quelque chose, et pas forcément le sens, comme le punctum en photographie. Une tentative de faire résonner et peut-être d’inviter à une deuxième lecture… Certains disent que l’on bute sur ce titre. Peut-être que je pourrais supprimer le titre…

À propos de photographie, la couverture de Vues prenables reproduit un de tes clichés où tu as fixé, dans un paysage, un photographe en train d’opérer –et le cliché ressemble à un tableau.

Il y a quelque chose de statique dans cette photographie. Ce qui est partiellement caché, c’est la partie vivante, il s’agit d’une cérémonie, avec une présence collective, des hommes et des femmes sur des gradins. On pourrait lire la photographie comme un raccourci de ce que l’on peut trouver dans mes textes : il y a un aller-retour entre les motifs qui sont fréquents, ceux des tableaux, des œuvres d’art ou plus simplement des vues que la vie nous offre, et cette présence humaine qui fait bouger, qui met en mouvement, et qui nous offre des instants. Là, c’est un instant d’éternité, les gens se font littéralement immortaliser. Il y a cette question de l’instant, du fragment de vie contre la mort… La photographie est certainement une activité très proche de la problématique de l’écriture des poèmes, nourrie elle aussi de la vie d’autrui, de sa propre vie. C’est la question de l’observation ; Follain disait que le poète est un expert de l’observation, pas du tout dans les nuages.

Observation, mais pas représentation.

Sans doute. On pourrait peut-être parler d’un passage de la vue à la vision. C’est ce que le texte essaie d’offrir, mais il y a aussi la problématique de l’envers : on n’est pas tout à fait au bon endroit et l’on regarde ce qui va être représenté à terme, c’est-à-dire la photographie d’une photographie, mais du point de vue du revers. C’est une vieille tentation d’aller voir derrière, d’aller voir l’envers des apparences ; c’est aussi ce qui apparaît dans cette couverture.

De la même façon, la peinture est aussi présente dans mes textes, c’est également un grand déclencheur. Il s’agit souvent de pratiquer l’arrêt sur tableau, de le scruter et de se taire, de laisser parler la peinture…Pas seulement pour la représentation. Elle peut le cas échéant être émouvante lorsqu’elle témoigne en mille détails d’une époque, d’une pratique, de mœurs et de lois permanentes ou révolues : la présence d’un chien dans une scène, ou bien des outils, des fruits de saison, un geste un peu tendre sur une épaule, des mains un peu épaisses… ou fines, etc. Au-delà de la représentation, c’est évidemment le mouvement qui est intéressant, l’émotion qui initia le geste, la vision derrière la vue. Scruter l’apparente inertie du matériau, et déjà apercevoir ou imaginer l’intention. Soit dit en passant, c’est aussi ce qu’on fait avec un poème quand on le scrute, le relit, quand on pratique un arrêt sur poème ; c’est un clair-obscur : il donne peu à peu à voir, au moins pour un moment, jusqu’à en percer un peu plus l’émotion…

Pour provisoirement finir cet entretien, et l’ouvrir : on est souvent à l’extérieur dans Vues prenables, avec le souci de la vie quotidienne et de l’Histoire, ce qui est en décalage avec une partie de la poésie contemporaine. Je lis :

Au bord de sa fenêtre est sans doute assise

la femme au rez-de-chaussée donnant sur la rue,

à discuter, raconter son histoire en face,

et disant du mourant qui n’a pas traîné,

qu’il est parti bien vite avec les autres, tiens,

disparus à pied, à vélo, en carriole,

ceux qui vendaient en ambulance

des fleurs, de l’amadou, des statues en plâtre

ah mais oui –, des fruits et des légumes,

et puis les chiffonniers au crochet, les rémouleurs,

tous ces morts occupés à colporter leur vie

de leurs cris, de leurs appels

auxquels accouraient en premier les enfants

Pommes de tèèèrre, pommes de tèèèrre... –

aujourd’hui sur des chaises.

histoire d’en face

L’Histoire, avec un grand H, c’est un parti pris dans les deux livres, avec des textes à caractère « historique » – je mets des guillemets. C’est une façon de marteler qu’il y a un élément, l’élément collectif, indissociable de la vie humaine. Je fais partie de cette génération qui a connu l’homme qui a connu l’ours : mes parents ont connu la guerre, mes grands parents la première guerre mondiale. La grande histoire, c’est impératif de la faire apparaître, qu’elle soit présente, car elle renvoie à la petite histoire, à toutes ces vies passées. Il y a ainsi dans mes textes des hommages affectueux à des gens qui ont disparu, des gens que l’on trouvait vieux quand on était petit – qui ne l’étaient sûrement pas –, qui nous ont laissé leurs souvenirs et ceux de la génération précédente. J’aime bien faire ressurgir cette mémoire au carré, la mémoire de leur mémoire. Peut-être que l’attachement aux petites choses, aux petits gestes quotidiens, est une façon de souligner le grand désarroi individuel au sein de la grande histoire.

Le fait de moucheter les textes de rappels, de gestuelles, de renvois à la vie quotidienne, est une manière de saluer des vies, et aussi de conserver un lien entre un discours singulier et autrui. J’essaie de faire en sorte que le poème ne tombe pas dans la simple anecdote, que les gestes se chargent en valeur universelle. Par exemple, dans Vues prenables, la partie titrée "Le temps travaille trop" est consacrée principalement à des personnes qui ont disparu, et leur souvenir est évoqué à travers les gestes que l’on conserve d’eux, gestes que l’on se surprend parfois à refaire ; récupérer un sac, défroisser le papier, c’est un geste d’avant-guerre, qui nous ramène à une histoire...

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ENTRETIENS, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etienne faure, horizon du sol, syntaxe, blanc, photographie, histoire, titien | ![]() Facebook |

Facebook |