16/07/2021

James Sacré, Broussaille de bleus

Fontaine de mémoire

Une fontaine fait son bruit de fontaine

Donne son eau claire

Au silence des buissons, on ne sait plus

Si le jour est grand bleu ou larges avancées de nuées

Tout s’efface ou brille un peu

Parmi des débris de mémoire.

Des pays traversés s’emmêlent

En quelques mots familiers qui furent

Ceux donnés par une enfance oubliée.

Quels paysages reviendraient dans le courant d’une écriture ?

Un poème fait son bruit de poème, son bruit de poème.

James Sacré, Broussaille de bleus, dessins de Jacques Barral, Le Réalgar, 2021, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, broussaille de bleus, fontaine de mémoire, enfance, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |

15/07/2021

Pierre Reverdy, En vrac

Bien connaître le passé pour pouvoir feindre de prévoir l’avenir, les meilleurs politiques n’ont jamais réussi un tour plus habile que celui-là.

On s’use à vivre et sans pouvoir comprendre quoi que ce soit à ce que peut signifier la vie. On en use autant qu’elle nous use et c’est tout.

Il ne faut pas écrire pour son temps mais dans son temps. Et celui qui ne se mêle que de son temps meurt plus vite que son temps. C’est qu’il n’écrit au fond que pour lui-même — un peu trop peu.

Vivre et vieillir pour qui et quoi que ce soit, êtres et choses, sont synonymes. Mais on ne se rend bien compte de cette évidence que lorsque le phénomène vieillir a déjà très nettement pris le pas sur celui qu’on appelle vivre.

Pierre Reverdy, En vrac, dans Œuvres complètes, Flammarion, 2010, p. 856, 858, 851, 863.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, passé, avenir, vivre, vieillir, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2021

Pierre Reverdy, En vrac

N’ayant besoin de rien, comme il serait facile de n’avoir besoin de personne.

Le véritable opium du peuple, c’est le spectacle, sous toutes ses formes, qui l’a toujours été. Et il y a un très important côté de spectacle dans les manifestations politiques, aussi bien que dans celles des religions.

Ne rien préférer, aimer et haïr alternativement tout avec la même intensité, il n’est peut-être pas de meilleure ou de pire condition de malheur.

La place des vieux, la place des jeunes, on se la dispute avec tant d’âpreté et, depuis que le monde est monde, tout cela tient finalement dans quelques cimetières qui sont, après tout, assez petits.

Pierre Reverdy, En vrac, dans Œuvres complètes, Flammarion, 2010, p. 834, 835, 846, 848.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, en vrac, aimer, haïr, opium, cimetière | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2021

Louis-René des Forêts, Poèmes de Samuel Wood

Ce que le cœur reconnaît, la raison le nie.

Un rêve, mais est-il rien de plus réel qu’un rêve ?

Faut-il se résigner à vivre sans rêver

Que l’enfant aimantée vers ses lieux familiers

Vient dans ce jardin de roses, et chaque nuit

Revient remplir la chambre de sa flamme candide

Qu’elle nous tend comme une offrande et une prière ?

Louis-René des Forêts, Poèmes de Samuel Wood, Fata Morgana, 1988, p.13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-rené des forêts, poèmes de samuel wood, cœur, raison, offrande | ![]() Facebook |

Facebook |

12/07/2021

Roger Gilbert-Lecomte, Rimbaud

Celui qui a vidé sa conscience de tous les images de notre faux monde qui n’est pas un vase clos peut attirer en lui, happées par la succion du vide, d’autres images venues hors de l’espace où l’on respire et du temps où le cœur bat, souvenirs immémoriaux ou prophéties fulgurantes, qu’il atteindra par une chasse d’angoisse froide. En un instant l’univers de son corps est mort pour lui : je n’ai jamais pu crfoire quand je fermais les yeux que tout restait en place. Je ferme les yeux. C’est la fin du monde. Il ouvre les yeux. Et quand tout fut détruit, tout était encore en place, mais l’éclairage avait changé. Quel silence, bon dieu, quel silence.

Roger Gilbert-Lecomte, Rimbaud, Lurlure, 2021, p.30.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger gilbert-lecomte, rimbaud, image, souvenir, monde | ![]() Facebook |

Facebook |

11/07/2021

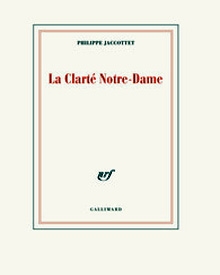

Philippe Jaccottet, La Clarté Notre-Dame : recension

Philippe Jaccottet, disparu le 24 février, a pu préparer la publication de trois livres, Bonjour monsieur Courbet (le bruit du temps) qui rassemble des essais sur l’art, de l’âge roman à Paul Vergier, Le dernier livre de madrigaux et La Clarté Notre-Dame (Gallimard). Ce dernier livre rassemble cinq textes de dimension différente, écrits du 19 septembre 2012 au 6 septembre 2016 et suivis d’un post-scriptum du 7 juin 2020. Il s’agit d’un ensemble de réflexions autour de la fragilité de la condition humaine, de ce que l’écriture peut en dire, également du gouffre infranchissable entre la beauté du monde et les forces de destruction, entre la naissance toujours renouvelée de la nature et la « traversée impensable » qu’est la mort.

Ce qui « hante » Jaccottet depuis qu’il en a eu connaissance, c’est le récit d’un homme arrêté dans la Syrie de Bachar al-Assad, comme bien d’autres sans savoir pourquoi et qui, libéré de sa prison, traverse un couloir et entend les cris de ceux qui sont torturés. Le contraste entre la beauté des ruines de Palmyre — qui dissimulent peut-être prison souterraine et lieu de tortures — et ces cris rendent inutile cette beauté, ou plutôt empêchent de « croire encore aux enchantements », à la grâce de ce qui a subsisté d’une civilisation. La coexistence est impossible entre ce qui procure de la joie et une violence destructrice qui nie l’humain, comme si l’on se trouvait devant un mur infranchissable avec en outre le sentiment qu’il n’y a rien derrière.

Il est tout autant impossible de mettre de côté ces cris quand on entend le son de la cloche du couvent La Clarté Notre-Dame, point de départ de la méditation. Le son limpide, « cristallin », évoque l’eau d’un ruisseau, par exemple celle qui coule le long des jardins du couvent, et il est « à garder vivant comme un oiseau dans la paume de la main ». Il entraîne le surgissement de poèmes d’Hölderlin qui, précise Jaccottet, sont « au centre de ce qui m’a fait écrire » (1). Parmi ces poèmes, d’une « pureté (...) insensée », plusieurs associent l’eau vive et les oiseaux, « les deux messages privilégiés de la poésie » ; sont cités des vers de "Patmos", un des élégies : « Donne-nous une eau innocente / Oh donne-nous des ailes », et c’est la présence de l’oiseau qu’invoque Jaccottet pour la « traversée impensable », la mort.

Le son de la cloche est entendu pour la première fois en mars, dans la grisaille et le silence, dans un espace qui figure une « profonde absence », un vide, et il est perçu comme une parole qui ne peut être immédiatement comprise, « saisie », impossible à assimiler à des mots mais cependant entendu comme un « appel » ou un « rappel », appel bien réel pour les vêpres dans le couvent et voix vers le sacré pour Jaccottet. Il constate la continuité de ses écrits, citant ce qu’il écrivait en 1946, où apparaissaient l’eau vive dans la montagne, les sources qui « tintent ». Le souvenir de la montagne écrite conduit à celui d’un séjour à Soglio (dans le canton des Grisons), véritable « nid », « berceau » entouré de montagnes et lié aux écrits de Rilke, plus encore peut-être à ceux de Jouve, et dans ce lieu à la beauté « presque surnaturelle », les dents des montagnes figurent « le suspens prolongé d’une migration de grands oiseaux blancs ».

Il semble que l’écriture soit impuissante à restituer ce que l’on éprouve à entendre la cloche du couvent, de là l’emploi de « comme » et des analogies établies avec d’autres sensations : ce que l’on verrait enveloppé d’une averse de grésil ou au lever avec la rosée matinale. Tout se passe pour Jaccottet comme s’il avait été chargé de recueillir un ensemble de signes, signes attachés à la lumière, et toujours celle du printemps croît quand parallèlement, avec le grand âge, s’approche la mort. Cette proximité lui fait ressentit plus fortement le fait, écrit-il, de n’avoir pas compris « quoi que ce soit à quoi que ce soit ». Il a pu seulement noter des signes, « dont la singularité est d’être toujours infimes, fragiles, à peine saisissables », toutes ces rencontres de signes allant toutes dans le même sens, dirigées vers le Sacré, les Dieux, pour reprendre faute de mieux les métaphores d’Hölderlin. On peut avoir ét persuadé longtemps que tout poème, comme la liturgie, était plus nécessaire que l’utile, selon les mots de Cristina Campo ; cependant, l’effroi provoqué par les cris des torturés dévalue peut-être toute poésie. C’est pourquoi reviennent des poèmes qui portent des mots essentiels pour chacun, un haïku, des fragments de Claudel, Goethe, Leopardi, un vers encore de Hölderlin : « Énigme, ce qui sourd pur ».

Ces pages sont restées longtemps « en réserve », Jaccottet éprouvant le sentiment d’échouer à écrire ce qui devait l’être du réel, un doute persistant quant à la capacité de l’usage de la langue à en rendre compte. Peut-être n’y a-t-il pas de réponse à la fin de la vie, sans pourtant que toute poésie soit dévaluée. La certitude qu’il faut rechercher la beauté et des moments — fragiles — de lumière est toujours présente, me semble-t-il. Ainsi, le son de la cloche rapporte aussi au temps de l’enfance, rappelant le bruit de la clochette à l’entrée du jardin lors des visites à l’oncle au début de l’année. Ainsi en suivant le ruisseau, Jaccottet se souvient de la fin de L’Enfer où Virgile et Dante suivent un sentier qui monte vers les étoiles.

1 On se souvient que Jaccottet a dirigé l’édition des œuvres d’Hölderlin dans la Pléiade et en a traduit une partie

Philippe Jaccottet, La Clarté Notre-Dame, Gallimard, 2021, 48 p., 10 €. Cette recension a été publiée dans libr-critique le 6 juin 2021.

Publié dans Jaccottet Philippe, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

10/07/2021

Christian Prigent, Chino au jardin

[Chino] monte et descend le long de son jardin comme un élastique énervé avec des pétarades de pancartes à la mitraillette :

Toute l’écriture

est de la cochonnerie

ou

La poésie : merde pour ce mot

ou

Poésie ?

La Haine !

ou

La poésie ?

Inadmissible !

*d’ailleurs n’existe pas !

On n’y co :=prend rien si on n’est pas du coin. Passe ton chemin, touriste au doigt vissé à la tempe ! Si tu lèves le nez vers le bleu du ciel, tu verras circuler dans les courants oscillants quelques parapentistes impatients. Ils attendent een tournicotant qu’on débarrasse le plancher pour atterrir les pieds dans le plat. À moi Antonin ! Francis ! Georges ! Denis ! appelle d’en bas époumoné d’extase de midinet Chino. Qu’on égaille un peu les familles classées par affinités qui patouillent la vase poétiquement dans des crottes de vers ! Et sans transition, il va au-devant d’une petite troupe gaie qui se tord les pieds dans le cailloutis. Car entre les bruyères qui crient les voici ! et les tamaris qui pleurent que tant pis ! s’amènent échevelée de coiffures christiques la clique aux flancs creux en pétard contre tout et rien dont le capital exploiteur du monde, les cloches de Sorbonne qui tout amochissent et la poésie perte de la pensée.

Christian Prigent, Chino au jardin, P.O.L, 2021, p. 214-216.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, chino au jardin, poésie, pancarte | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2021

Christian Prigent, Chino au jardin

Mais pressons pressons. Déjà cent étoiles au ciel. Prends ton chapeau, mets tes bretelles : si tu rates la messe, la soupe après c’est pas l’oignon, c’est la grimace. On se précipite, pite, patte, deux pattes quatre à quatre au trot toutes jambes caro cari cara caracole hop là au galop. Qui botte en tra tra versant cataclop le carré tchouc tchouc aux choux tagada le cul de qui qui encombre ? GM, de Ki, le chien qu’a un œil qui dit kaoc’h à l’autre. S’il en avait deux qui diraient merde, ce serait Kiki. Avait qu’à pas japper beurton en large sur le seuil en plus d’aboyer chinot en long dans l’allée : va voir si y a pas du lapin ailleurs dans les Pointus d’Hiver.

Christian Prigent, Chino au jardin, P.O.L, 2021, p. 175.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, chino au jardin, jeu de mots | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2021

Jude Stéfan, Faux journal

« Revu à la télévision... », tel est le style insupportable du journal intime, quand le seul intéressé note pour les autres ce qui ne concerne que lui-même (« revu X qui m’a paru bien changé, rencontré Z à la réception, etc.) Comment se croire intéressant à ce point ? Toute la suffisance est dans cet aveu : vu, lu, observé, entendu — participe passé qu’on essaie de rendre présent, durable à la lecture, redoublement narcissique de soi, non content d’avoir vécu la minute, il faut la répéter, la reprendre, l’embellir, en faire du roman sans l’insolence de ce genre avoué, au contraire dissimulé sous des apparences de simples notations. Entrer dans l’intimité de qui que ce soit, quelle turpitude !

Jude Stéfan, Faux journal, le temps qu’il fait, 1986, p. 14. Photo T. Hordé, 2012

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, faux journal, narcissisme, roman | ![]() Facebook |

Facebook |

07/07/2021

André Spire, Poèmes juifs

Jardins

Jardins, jardins, comme j’aimerais

Vos calmes ordonnances,

Si derrière vos arbres taillés je ne sentais

Comme une absence, une éternelle absence.

Si, sans cesse, vos fleurs ne me disaient : Va t’en !

Il y a un désert au pied d’une montagne

Cherche, sans l’y trouver, une voix qui te parle,

Au milieu des épines, dans un buisson ardent. »

André Spire, Poèmes juifs, Albin Michel, 2020 (1908), p. 73.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré spire, poèmes juifs, jardin, désert | ![]() Facebook |

Facebook |

06/07/2021

Jean Paulhan, Les Causes célèbres

Les Passagers

Le mendiant vient chanter vers onze heures et ma mère dit : « Comme sa musique est triste aujourd’hui ». _ Non, la chanson n’était pas triste, mais insaisissable ; ce mendiant, qui s’entêtait à chanter, n’avait pas de voix.

Un peu plus tard, elle nous dit : « Je plains ceux qui meurent ces jours-ci, ils ne verront pas la fin de la guerre. » Elle ajouta pour nous rassurer : « Oh, ce n’est pas à moi que je pense », et tomba dans cet état de distraction, où le malade ne souffre aucun des soins qu’on est forcé de lui rendre mais demande du linge propre, et prie qu’on lui ôte sa bague du doigt. Elle nous regarda patiemment. Il nous sembla qu’elle ne parlerait plus.

Elle renonça, quelques instants plus tard, à se parler à elle-même ; sa figure fut agitée d’un tic, puis labourée d’une respiration puissante, qu’avait-elle besoin de tant d’air ? Dans la soirée, je l’embrassais encore, sans que son front ni ses mains prissent sous mes lèvres, ne fût-ce qu’un semblant de chaleur. Puis son nez se pinça, et sa bouche fit une moue un peu rêche. Moi, je tâchais de me la rappeler aux moments de fâcherie. Mais je n’en retrouvai pas.

Jean Paulhan, Les Causes célèbres, dans Œuvres Complètes, I, Récits, Gallimard, 2006, p. 313.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les causes célèbres, les passagers, maladie | ![]() Facebook |

Facebook |

05/07/2021

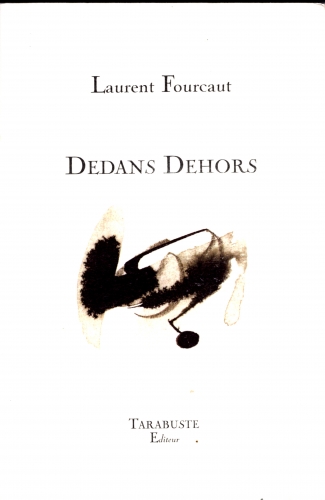

Laurent Fourcaut, Dedans Dehors : recension

Quand il ne publie pas des études à propos de poètes (Apollinaire, Dominique Fourcade) et de romanciers (Giono, Simenon), Laurent Fourcaut écrit des sonnets. Cette forme, bien en usage encore depuis le début du XXe siècle (de Valéry à Queneau, Bonnefoy ou Jaccottet), connaît parfois des transformations, par exemple par Robert Marteau (sonnets non comptés non rimés) ou Jacques Roubaud (sonnets en prose). Elle est toujours vivante grâce à sa souplesse, même si l’on joue plus (Valérie Rouzeau) ou moins (Pierre Vinclair) avec les règles classiques de construction. Les sonnets de Laurent Fourcaut, pour la majorité d’entre eux, conservent avec quelques accommodements une forme (ABAB ABAB CCD EED) courante au XVIe siècle et y sont investis des motifs lyriques (la nature, le temps, l’amour), inscrits dans notre époque de manière très personnelle.

Le premier sonnet est comme un "programme" en bonne partie suivi dans les 158 sonnets du livre. Dans le tableau de Brueghel cité, Chasseurs dans la neige, comme dans un poème, le spectateur, le lecteur peuvent reconstruire un état du monde et y découvrir « le même fouillis que l’intenable vrai », le peintre, l’écrivain ayant eu le même « désir » de donner une forme au « périssable ». C’est de ce périssable que les sonnets se nourrissent, voué à la disparition et cependant se renouvelant sans cesse : l’œuvre exige de parcourir un « labyrinthe » (c’est le titre de ce premier sonnet) et c’est ce parcours qui « comble » l’auteur comme le lecteur. Ce qui, pour tous, se défait et renaît, ce sont les saisons, avec les changements de la lumière, des couleurs du ciel, des mouvements du vent et très nombreux sont les sonnets qui s’ouvrent avec une description d’éléments de la nature :

Le jour s’affaiblit vire tout doux dans les gris (sonnet 4)

Un vent fort et très froid le faux été est mort (sonnet 5)

L’air se charge d’une humidité grise et lourde (sonnet 126)

Le temps joue dans l’espace sa partie patiente (sonnet 127)

Au fil du livre on lit "Hiver", "Printemps", "De l’été", "Soleil couchant", "Saison" — un titre d’Apollinaire est repris pour le second sonnet, "Automne malade ", un autre de Baudelaire, "Harmonie du soir", et "Les merveilleux nuages" est une reprisse des derniers mots d’un poème en prose ("L’étranger"). En même temps que l’on retrouve au bord de la mer « la perpétuité du même », c’est la nature dans toute sa variété qui est sans cesse louée, la « radieuse fraîcheur dorée » du soir comme « la douceur de cette pluie petite », la rencontre d’une chouette le jour, de hérons « au dos de cendre » ou de marcassins avec la laie. Il n’est pas surprenant qu’apparaisse l’évocation d’une vie frugale, où l’on se contenterait d’olives et de galettes de blé — mais ce n’est pas le choix du narrateur.

Cette vie proche de la nature, possible en province, avec « les vrais gens » — la vie Dehors —, s’oppose complètement à ce qui est vécu Dedans, avec « l’hystérie urbaine » où les relations humaines sont mises à mal. D’un côté « le parfum de l’aubépine blanche », de l’autre « l’air puant pourri ». Tout est dit. La vie urbaine semble réunir tout ce qui est destruction, le bruit incessant, la pollution, la « fête de la marchandise » et les effets de la mondialisation, tout ce qui contribue aussi à ne plus être dans le réel et dans le temps, chacun « scotché sur son smartphone ». Cependant, pour qui vit en ville, les bistrots peuvent être perçus comme des refuges, où l’on boit une Leffe, un Sancerre, où le narrateur peut « lorgner les filles », admirer une « jolie Black » puisque « le leurre féminin / remplit une vie d’homme ». On peut aussi, dans certains quartiers ou dans les allées du Père Lachaise, retrouver des traces du passé, sortir ainsi d’un espace aux liens humains défaits. Mais l’opposition entre nature et grande ville (Paris) ne doit pas tromper : à propos de la nature, il faut faire « attention à ne pas se prendre les pieds dans l’œuvre » et ne pas revenir à un rousseauisme naïf : ce qui est en cause, c’est le « règne imbécile » de l’argent, l’aveuglement des hommes concernant leurs pratiques.

Revenons à ce qui est éloigné de la « bêtise au front d’argent », aux créations humaines. Baudelaire est encore présent dans les titres, cette fois implicitement, avec "L’informe d’une ville" qui renvoie à la seconde strophe du "Cygne", « (la forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel) », et l’on pense aussi au titre du livre de Jacques Roubaud qui remplace "mortel" par "humain". Le lecteur rassemblera d’autres allusions dans les titres qui inscrivent Dedans Dehors dans un ensemble littéraire ("La vie sans les plis" pour "La vie dans les plis", Michaux ; "Tempête sous les crânes", pour "Tempête sous un crâne", Hugo ; "Un balcon en ville" pour "Un balcon en forêt", Gracq, etc.). On repère également des références à des films ("Apocalypse now", Coppola ; implicitement, "Deux ou trois choses que je sais du réel", Godard, "Suzanne de 5 à 6", Varda ; etc.), à des chansons et des chanteurs (Eric Clapton ; "L’important c’est la rose", Bécaud), à des compositeurs et des interprètes, noms présents dans un titre ou dans un sonnet, de Bach à Glenn Gould, Al Jarreau, Erroll Garner et Herbie Hancock, à des peintres (Pissaro, Picasso). La littérature tient une place de choix avec des fragments de citations (« plein d’usage et de raison », l’« aboli bibelot », etc.) et des noms (Proust, Vailland, Verheggen, etc.) Relever noms et allusions n’aboutit pas à construire un catalogue mais à souligner le fait que les poèmes se construisent à partir, entre autres, d’une culture partagée et sans exclusive. On se rend compte, par ailleurs, que Laurent Fourcaut est aussi observateur du monde autour de lui, à Paris et en province — Dehors —, dans les bistrots qu’il fréquente — Dedans.

L’écriture des sonnets en vers de douze syllabes, très maîtrisée, entraîne le lecteur dans une histoire de la forme et de la langue. Laurent Fourcaut introduit dans un contexte contemporain le démonstratif médiéval cil (= celui-ci), mêle à un vocabulaire parfois recherché des mots connotés familiers ou argotiques, souvent propres à l’oral, (on est grave frustré, les meufs, en loucedé, c’est pas laid, roubignolles, morfler, etc.). Il utilise des licences classiques (certe, encor, jusques), joue avec les rejets : par exemple, pour une rime avec "réel", il propose "la coupe "él / égante" ; si besoin est, une syllabe est ajoutée après le vers 14 : la rime "creux / "chartreu" laisse "se" en vers 15 supplémentaire. On relèvera aussi quelques assonances ("novembre"/ "vendre", "infirme" / "grime", etc.), des allusions littéraires ("plumage"/"ramage") et des jeux de mots pas du tout innocents, comme "émirats" /"aime rat". Rien de ces détails n’interrompt évidemment la lecture, mais ce sont eux qui donnent à l’ensemble ce ton vif, revigorant propre à ses livres de sonnets.

Laurent Fourcaut, Dedans Dehors, Tarabuste, 2021, 178 p., 16 €. Cette recension a été publiée dans Poezibao le 31 mai 2021.

Labyrinthe

« Quelle vanité que la peinture » et pourtant

quoi de plus radicalement indispensable !

dans la matière d’une pâte un palpitant

désir de prendre forme au creux du périssable

Les Chasseurs dans la neige avec au loin l’étang

gelé marchant pour n’être pas bus par le sable

blanc d’où ces traces rouges d’un sang qui s’étend

capillarité rhizome en l’air insatiable

C’est le même fouillis que l’intenable vrai

mais de cette matière ne vous sèvrerait

nulle mère vous conservez l’initiative

de la perte ayant façonné ex nihilo

le labyrinthe convoité où tout vous prive

vous comble à l’aide de la brosse ou du stylo

Laurent Fourcaut, Dedans Dehors, p. 7.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent goutcaut, dedans dehors | ![]() Facebook |

Facebook |

04/07/2021

Jean Genet, La Galère

La Galère

Un forçat délivré dur et féroce lance

Un chiourme dans le pré mais d’une fleur de lance

Le marlou Croix du Sud l’assassin Pôle Nord

Aux oreilles d’un autre ôte ses boucles d’or.

Les plus beaux sont fleuris d’étranges maladies.

Leur croupe de guitare éclate en mélodies.

L’écume de la mer nous mouille de crachats.

On parle de me battre et j’écoute vos coups.

Qui me roule Harcamone et dans vos plis me coud ?

Harcamone aux bras verts haute reine qui vole

Sur ton odeur nocturne et les bois éveillés

Par l’horreur de son nom ce bagnard endeuillé

Sur ma galère chante et son chant me désole.

Jean Genet, La Galère, dans Le condamné à mort, l’Arbalète, 1958, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, la galère, forçat, bagnard | ![]() Facebook |

Facebook |

03/07/2021

Jean Genet, Un captif amoureux

La télévision allemande nous montra cette image de Mitterand aux obsèques de Sadate : ses gardes du corps le protégeaient de si près dans son étui-cotte de mailles, qu’il fut plus porté par ses gardes que protégé si bien qu’il semblait se déplacer sans marcher, soit soutenu par les gardes, soit avançant en glissant les pieds chaussés de deux patins à roulettes ou d’une planche à roues mobiles, un jeu que les enfants ont parfaitement dompté, à quoi jouait peut-être le président de la République des Français, mais d’un jeu supérieur en quelque sorte, la rapidité des gosses, leurs trajectoires soudain différées, leur élégance, car je dois écrire ce mot, avaient été remplacées pour le haut dignitaire de qui je parle par une solennelle et farceuse lenteur.

Jean Genet, Un captif amoureux, Gallimard, 1986, p. 343-344.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, un captif amoureux, patins à roulettes, garde du corps | ![]() Facebook |

Facebook |

02/07/2021

Jean Genet, L'Ennemi déclaré

Le plus important, ce qui était le plus important pour moi, je l’ai mis dans mes livres. Pas parce que je parle à la première personne ; le ‘’je » » dans ce cas-là n’est pas autre chose qu’un personnage un peu magnifié.

Je suis plus proche de ce que j’ai écrit parce que vraiment, je l’ai écrit en prison, et j’étais persuadé que je ne sortirai pas de prison.

Pourquoi j’aimais de retourner en prison, je vais essayer de vous donner une explication, qui vaut ce qu’elle vaut, je ne sais pas. J’ai l’ompression que vers la trentaine, trente trente-cinq ans, j’avais, en quelque sorte, épuisé le charme érotique des prisons, des prisons pour hommes, bien sûr, et si j’ai toujours aimé l’ombre, même gosse, je l’ai aimé peut-être jusqu’à aller en prison. Je ne vais pas dire que j’ai commis les vols pour aller en prison, bien sûr, je les ai commis pour bouffer. Mais enfin, ça me conduisait peut-être intuitivement vers l’ombre, vers la prison.

Jean Genet, Entretien avec Antoine Bourseiller, dans L’Ennemi déclaré, Gallimard, 1991, p. 217-218.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, entretien avec antoine bourseiller, dans l’ennemi déclaré, prison, vol | ![]() Facebook |

Facebook |