15/04/2015

Franz Kafka, Lettres à Felice

Mes rapports avec la littérature et mes rapports humains sont immuables, ils ont leurs causes dans mon être, nullement dans des circonstances momentanées. Pour écrire, j’ai besoin de vivre à l’écart, non pas « comme un ermite », ce ne serait pas assez, mais comme un mort. Écrire en ce sens, c’est dormir d’un sommeil plus profond, donc être mort, et de même qu’on ne peut pas arracher un mort au tombeau, de même on ne peut pas m’arracher à ma table de travail dans la nuit. Cela n’est pas directement lié à mes rapports avec les gens, il se trouve simplement que je ne puis écrire, et vivre par conséquent, que de cette façon systématique, continue, stricte. Or toi [Felice], comme tu le dis, cela te sera « très lourd à porter ». Depuis toujours j’ai eu peur des gens, non pas des gens eux-mêmes à proprement parler, mais de leur intrusion dans mon être débile, voir ceux auxquels j’étais le plus lié pénétrer dans ma chambre m’a toujours causé de l’effroi, c’était plus que le pur symbole de cette crainte.

Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduit de l’allemand par Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 472.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, écrie, vivre, peur | ![]() Facebook |

Facebook |

14/04/2015

Eugène Savitzkaya, Fraudeur

Mais qu’est-ce qu’un verger sans l’herbe, sans la couleur de l’herbe, sans la douceur de l’herbe, l’herbe à sifflets stridents ou adoucis pour imiter le cri de la poule faisane ? Qu’est-ce qu’un verger sans la fétuque, sans le pissenlit, sans la patience ? l’herbe qui amortit les chutes, l’herbe qui nourrit les lapins et les oies. À chaque brin d’herbe, un vœu : que la mère guérisse, que les prunes soient nombreuses, que le pêcher revive, que les cerises brillent de jus frais, que les jambes de Marie-Claire s’ouvrent et se ferment sur son beau sexe rougi, fesses sur la pierre du seuil de sa maison, qu’apparaisse le chevreuil égaré en plaine, que l’ennemi se détourne, que la truite se laisse prendre dans le barrage de fortune sur le ruisseau limpide du parc du château, que le baron ne survienne pas son fusil à l’épaule quand on est bien au frais sous la cascade dans le trou d’eau, que la neige soit abondante, que le père soit moins brutal, que le brouillard de novembre soit épais sur les champs et que le bois des tombes demeure invisible, que les oies s’envolent enfin et disparaissent dans le ciel, que la rhubarbe soit tendre, que les oreilles des lapins soient douces, que l’été soit chaud, que viennent bien les pivoines blanches et les pivoines rouges, que les branches des cassis soient chargées de baies, que l’école s’arrête, que le trésor soit trouvé près de l’antique glacière du parc du château.

Eugène Savitzkaya, Fraudeur, éditions de Minuit, 2015, p. 48-49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, fraudeur, herbe, vœu, animaux, saison | ![]() Facebook |

Facebook |

13/04/2015

Par les menus, de Tristan Hordé

Une histoire de mots, ceux de la gastronomie et des moeurs culinaires à travers les cartes de restaurants.

Par les menus, de Tristan Hordé, vient de paraitre aux éditions Argol.

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

Eaux de rivières

Eau et soleil (Dordogne)

Près de la rive (Dordogne)

mouvements de l'eau (Dordogne)

Reflets (Vézère)

Photos Tristan Hordé

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eaux de rivière, soleil, rive, mouvement | ![]() Facebook |

Facebook |

12/04/2015

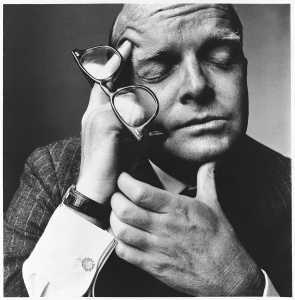

Truman Capote, Les Chiens aboient (souvenirs, sites, silhouettes)

Fontana Vecchia

Avant l’aube, quand les étoiles s’abaissent à l’horizon devant les fenêtres de ma chambre, grosses comme des hiboux, un tintamarre prend naissance tout au long du chemin abrupt et parfois périlleux qui descend des montagnes. Ce sont les familles de fermiers qui se rendent au marché de Taormina. Devant les sabots vacillants des ânes surchargés viennent s’éparpiller des pierres détachées du talus. Des rires nous arrivent par bouffées. Des lanternes se balancent ; on pourrait presque penser qu’elles font signe aux pêcheurs nocturnes qui, tout en bas, sont en train justement de hisser leurs filets sur la rive. Tout à l’heure, au marché, fermiers et pêcheurs se retrouveront. De petite taille, un peu comme les Japonais, mais solides ; en fait, il y a quelque chose de surabondant, presque, dans cette maigreur qui a la dureté d’une noix. Si vous les interrogez sur la fraîcheur d’un poisson, la maturité d’une figue, voyez quels grands comédiens ce sont là : Si ! buono ! On vous amène à sentir vous-même le poisson ; on vous exprime comme le fruit est bon par un roulement des yeux extatique et menaçant. Je me laisse toujours intimider. Non pas les villageois, qui tapotent froidement dans ces joies petites tomates et n’hésitent pas à renfler le poisson ni à tâter brutalement un melon. Aller aux provisions et prévoir un menu est partout un problème, je sais bien ; mais après quelques mois en Sicile, la ménagère la plus habile doit se méfier un peu.

Truman Capote, Les Chiens aboient - souvenir, sites, silhouettes, traduit de l’anglais par Jean Malignon, L’étrangère / Gallimard,1997 [1977], p. 49-50.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : truman capote, les chiens aboient, souvenirs, sites, silhouettes, sicile, taormina | ![]() Facebook |

Facebook |

11/04/2015

Ambrose Bierce, Épigrammes

La mise à l’épreuve de la vérité est la Raison, et non la Foi ; car les prétentions de la Foi doivent, elles aussi, être soumises au tribunal de la raison.

Adam considérait sans doute Ève comme la femme de son choix et attendait une certaine gratitude pour l’honneur de lui avoir accordé cette préférence.

La mort n’est pas la fin ; reste le litige sur l’héritage.

On peut se savoir laid, mais il n’existe pas de miroir pour le comprendre.

Le bonheur est perdu quand on le critique ; le chagrin, quand on l’accepte.

Tant que vous avez un futur, ne vivez pas trop dans la contemplation de votre passé ; à moins que vous n’aimiez marcher à reculons, le miroir est un piètre guide.

Ambrose Bierce, Épigrammes, traduction Thierry Gillybœuf, éditions Allia, 2014, p. 33, 35, 38, 43, 47, 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ambrose bierce, Épigrammes, vérité, raison, laideur, miroir, futur, bonheur, chagrin | ![]() Facebook |

Facebook |

10/04/2015

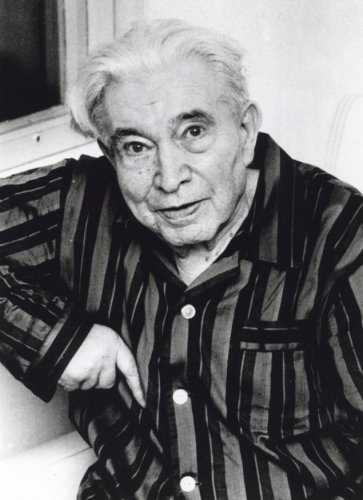

René de Obaldia, Exobiographie

Pot-pourri

Vingt heures, les actualités télévisées.

Le présentateur des informations, avant même qu’il n’ouvre la bouche, offre aux téléspectateurs un visage tragique : lèvres pincées, regard douloureux, front barré par un pli hertzien. Peut-être que sa mère vient de succomber à une crise cardiaque ? Peut-être les valeurs françaises se sont-elles effondrées ? La guerre serait-elle à notre porte ?... Il l’ouvre, la bouche. Nous apprenons alors le sujet de son affliction : l’OM (entendre, l’équipe de football de l’Olympique de Marseille) vient d’être battue en coupe d’Europe par les Tchèques du Sparta, de Prague. Deux buts à un.

Passage devant nos yeux des différentes phases du match, commentaires à n’en plus finir, interview du capitaine de l’équipe fort mécontent ; il laisse entende que si ses joueurs n’avaient pas perdu, ils auraient certainement gagné. Au ralenti, cette fois, nous voyons le moment où le ballon français, projeté par un pied français, a tout de même réussi à tromper la vigilance du goal tchèque (sinon slovaque). Le seul but. Mais quel but !

Après cet événement capital, le mercenaire du petit écran reprend quelque peu visage humain ; abordant la politique de notre pays, il évoque les états d’âme du « centre droit » (s’agit-il encore de football ?) puis, sur un ton neutre, à la limite du badin, il nous informe qu’un typhon s’est abattu sur les Philippines, le typhon Thelma, causant cinq mille morts, trois cent disparus, deux mille sans-abri. Bilan provisoire. Il nous glisse peu après que la ville de Vukovar, en Croatie, est pratiquement rasée, rayée de la carte par l’armée fédérale serbe ; aussi, Dubrovnik assiégée depuis une vingtaine de jours — ses habitants sont privés d’eau et d’électricité — connaît une recrudescence de combats ; l’artillerie, toujours serbe, bombarde maintenant le centre de la cité médiévale.

Enfin, et voici que le faciès de notre homme-tronc s’illumine, dans quelques instants claironne-t-il, à l’occasion du festival de musique rock qui va se dérouler au Palais des Congrès, il va recevoir sur le plateau le chanteur-débile-à-succès-du-jour –trois cent cinquante mille disque déjà vendus dans l’année.

Cela se passait en l’an de grâce 1991, le 6 novembre, très exactement.

René de Obaldia, Exobiographie, Les Cahiers rouges, Grasset, 1993, p. 366-367.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené de obaldia, exobiographie, pot-pourri, actualité, télévision, sottise | ![]() Facebook |

Facebook |

09/04/2015

Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance

La rue Vilin

Nous vivions à Paris, dans le 20e arrondissement, rue Vilin ; c’était une petite rue qui part de la rue des Couronnes, et qui monte, en esquissant vaguement la forme d’un S, jusqu’à des escaliers abrupts qui mènent à la rue du Transvaal et à la rue Olivier Metra (c’est de ce carrefour, l’un des derniers points de vue d’où l’on puisse, au niveau du sol, découvrir Paris tout entier, que j’ai tourné, en juillet 1973, Un homme qui dort). La rue Vilin est aujourd’hui aux trois-quarts détruite. Plus de la moitié des maisons ont été abattues, laissant place à des terrains vagues où s’entassent des détritus, de vieilles cuisinières et des carcasses de voitures ; la plupart des maisons encore debout n(offrent plus que des façades aveugles. Il y a un an, la maison de mes parents, au numéro 24, et celle de mes grands-parents maternels, où habitait aussi ma tante Fanny, au numéro 1, étaient encore à peu près intactes. On voyait même au numéro 24, donnant sur la rue, une porte de bois condamnée au-dessus de laquelle l’inscription coiffure dames était encore à peu près lisible. Il me semble qu’à l’époque de ma petite enfance, la rue était pavée en bois. Peut-être même y avait-il, quelque part un gros tas de pavés de bois joliment cubiques dont nous faisions des fortins ou des automobiles, comme les personnages de l’Ile rose de Charles Vildrac.

Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, L’imaginaire / Gallimard, 1994, p. 64-65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, w ou le souvenir d'enfance, rue de paris, point de vue, terrain vague | ![]() Facebook |

Facebook |

08/04/2015

Bruno Fern, Typhaine Garnier, Christian Prigent, Craductions : recension

Christian Prigent, Vanda Benes, Typhaine Garnier

Bruno Fern

Il y a une longue tradition de jeu avec les homophonies dans la langue et il n’est pas besoin de chercher longtemps des exemples dans les pratiques quotidiennes, de l’enseigne Diminu’tif à l’aide-mémoire Mais où est donc Ornicar ?, de la publicité Un monde se crée, un monde secret aux locutions comme Vieux comme mes robes ou Fier comme un p’tit banc. Et les lecteurs du Canard enchaîné font leur provision de calembours chaque semaine. Les auteurs citent Hugo et, abondamment, Jarry, en renvoyant aussi à Brisset, Khlebnikov, Biély, Desnos, Leiris — ajoutons Alphonse Allais. Le jeu avec une autre langue, soit proposer un énoncé compréhensible en français à partir, ici, du latin, est plus rare. Mais on pense tout de suite à Louis Wolfson(1) et à son impossibilitéde lire et d’entendre l’anglais qui, pour survivre, adaptait quasi immédiatement texte et sons par homophonie, dans plusieurs langues — tout en gardant un sens acceptable.

La veine de ces Pages rosses est dans la lignée de Jean-Pierre Verheggen ; hommage liminaire lui est rendu, ainsi qu’à l’inventeur, Pierre Le Pillouër, du mot valise craduction, crade (crado, cradingue) + traduction ; crade, comme on sait, est formé à partir de crasseux, comme cracra. Où est la saleté ? « Une craduction est une traduction. Mais sachant qu’un sens ne se perçoit qu’entendu via des sons, elle transpose d’abord, plutôt que les significations, les sonorités qui les engendrent. » (p. 9) Jeu de lettrés, certes, puisque la mise en relation de la locution latine et de sa traduction jouée ne peut être comique qu’à la condition de pouvoir traduire réellement le latin. Sage précaution, mais aussi invitation à poursuivre le jeu : à la manière des éditions anciennes du Petit Larousse, les auteurs ont repris dans des "pages roses" (d’où le titre), par ordre alphabétique, la totalité des locutions et expressions utilisées, en donnant leur origine, quand besoin était, et leur traduction.

Le caractère systématique du jeu conduit à distribuer les craductions dans des rubriques, et c’est le cadre de la vie quotidienne qui organise le classement(2) : "La vie de famille", "La vie amoureuse", "Hygiène et santé", etc. On joue, certainement, mais les titres indiquent que les auteurs ne font pas que trouver des homophonies. Outre que ce genre d’activité est excellent pour bien comprendre les ressources des langues — et il serait bon que la pratique de l’homophonie soit systématique dans l’enseignement —, l’accumulation des craductions dans un domaine aboutit à esquisser un tableau critique des mœurs contemporaines. Les auteurs, outre qu’ils expliquent avant la partie "pages roses", le fonctionnement de la craduction, esquissent son caractère salubre : on s’y reportera.

Pour le fonctionnement, quelques exemples montreront les vertus de l’exercice pour améliorer la pratique de la langue. On reproduit le plus fidèlement possible les sons : Pater familias s’entend donc "Pas taire femme il y a", qui devient en bon français : « Hélas sa femme ne veut pas se taire ». Le mot latin peut correspondre, par sa prononciation, à un mot français et l’on peut, avec des adaptations mineures, avoir une équivalence : Persona non grata se transforme aisément en « Plus personne à gratter ». La correspondance entre la prononciation du mot source et celle d’un mot français aboutit à des modifications plus subtiles : dans Vis comica (traduit par « pouvoir de faire rire », dans les pages roses), vis = vice = péché, donc pour la craduction : « péché, c’est marrant ». Autre exemple d’interprétation, le mot latin est décomposé en ses syllabes : Confer (« se reporter à ») équivaut alors en français à : con + fer, ce qui devient « Piercing pubien ». On comprend que la plasticité des sons autorise des interprétations différentes du même énoncé ; soit le célèbre Tu quoque mi fili, il donne lieu à deux craductions : « T’es cocu, filou ! » et « Tout coquet le fiston ! ». On peut aussi lire d’autres langues dans l’énoncé source en latin ; ainsi dans Volens nolent, pourquoi ne pas lire un "no" anglais ? donc, on aboutit à « Au volant sois pas lent ». Un dernier exemple où l’homophonie emporte la langue : Audi alteram parte (« Qu’on entende l’autre partie ») est bien un énoncé pris dans l’actualité : « J’ai abîmé la portière de ma voiture allemande ».

Mais toute règle, comme on apprend dès l’école primaire, a ses exceptions, et il en fallait aussi dans ces Pages rosses ; etc. se traduit sans peine par « Qui en a trop fait le garde pour soi ». Pages rosses : un vrai régal, à lire pour changer la morosité des veillées, et à poursuivre.

Bruno Fern, Typhaine Garnier, Christian Prigent, Pages rosses, craductions, Les impressions nouvelles, 98 p., 9 €.

Cette recension a paru sur Sitaudis le 26 mars 2015.

——————————————————————————————————

1. Louis Wolfson, Le Schizo et les langues, Connaissance de l’inconscient / Gallimard, 1970.

2. Voir pour des classements analogues, Christian Prigent, La Vie moderne, P.O.L, 2012.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bruno fern, typhaine garnier, christian prigent, craductions, traduction, humour, jeu, latin | ![]() Facebook |

Facebook |

07/04/2015

Yasmina Reza, Nulle part

Moïra

Moïra dit, les gens sont dehors, ils sont heureux, il fait beau, tu sens une gaieté dans les rues, il y a des queues devant les musées (elle à qui cela fait horreur en temps normal). Tout le monde profite de cette fin d’automne.

Elle dit, il y a d’un côté les vivants, de l’autre côté moi.

Elle dit, à ce seuil de douleur-là, l’être se défait. Je ne reconnais pas en moi celle qui a perdu tout espoir. Qui est celle qui reste et est encore capable de parler ? Est-ce qu’on est tous cette personne-là en fin de compte ? Qui n’a rien compris au sens de la vie ? Qui n’a plus que faire de tous les attributs, le goût, le sentiment ?

Une journée si mauvaise : je ne peux penser à la vie. Je suis atterrée. Je suis sans avenir. Je fais tous les gestes de la vie sans être vivante. Cette promenade. Cette descente dans l’atelier. Même te voir, ce n’est pas la vie. Même la mort ne me réconforte pas. Même me dire lâche prise, je m’en fous.

Elle dit, Dieu, je n’ai jamais pu y croire et je n’ai jamais pu ne pas y croire.

Je lui lis ces notes au téléphone. Elle me dit, j’aime la dernière phrase. Elle dit, le reste est lamentable. Surtout littérairement.

Yasmina Reza, Nulle part, Albin Michel, 2009, p. 38-39.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yasmina reza, nulle part, moïra, espoir, croyance, deuil | ![]() Facebook |

Facebook |

06/04/2015

William Carlos Williams, Un Jeune Martyr

Hymne à l’amour qui s’achève

(traduction imaginaire de l’espagnol)

Par quels excès de la passion t’a-t-il fallu

passer, Sappho, pour parvenir à la paix

du chant immortel ?

Comme après une maladie, comme après la sècheresse

les ruisseaux libres de couler

remplissent les champs de fraîcheur

les oiseaux boivent à chaque branche

et des bêtes sortent de chaque trou —

mugissement, chant de l’euphorie à l’adresse

des couleurs d’un monde qui s’éveille.

Ainsi

après l’amour une musique le submerge.

Car qu’est-ce que l’amour ? Mais la musique c’est

Villon battu et chassé

Shakespeare sortant de la grotte de la sagesse

pour poser sur le monde un regard dubitatif

Alighieri recommençant tout

Goethe qu’une rose a pris au piège

Li Po l’ivrogne, des chanteurs que

l’amour a vaincus —

Les oiseaux eux-mêmes et les bêtes au soyeux pelage

appartiennent à cette compagnie ainsi que

tous ceux qui le souhaitent — quand l’amour s’achève

à l’éveil d’un chant plus doux.

William Carlos Williams, Un Jeune Martyr, suivi de Adam et Ève

et la Cité, traduction et présentation de Thierry Gillybœuf, La Nerthe, 2009, p. 38.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william carlos williams, un jeune martyr, hymne à l'amour qi s'achève, thierry gillibœuf | ![]() Facebook |

Facebook |

05/04/2015

Samuel Beckett, Pour finir encore

Se voir

Endroit clos. Tout ce qu’il faut savoir pour dire est su. Il n’y a que ce qui est dit. À part ce qui est dit il n’y a rien. Ce qui se passe dans l’arène n’est pas dit. S’il fallait le savoir on le saurait. Ça n’intéresse pas. Ne pas l’imaginer. Temps usant de la terre en user à regret. Endroit fait d’une arène et d’une fosse. Entre les deux longeant celle-ci une piste. Endroit clos. Au-delà de la fosse il n’y a rien. On le sait puisqu’il faut le dire. Arène étendue noire. Des millions peuvent s’y tenir. Errants et immobiles. Sans jamais se voir ni s’entendre. Sans jamais se toucher. C’est tout ce qu’on sait. Profondeur de la fosse. Voir du bord tous les corps placés au fond. Les millions qui y sont encore. Ils paraissent six fois plus petits que nature. Fond divisé en zones . Zones noires et zones claires. Elles en occupent toute la largeur. Les zones restées claires sont carrées. Un corps moyen y tient à peine. Étendu en diagonale. Plus grand il doit se recroqueviller. On sait ainsi la largeur de la fosse. On la saurait sans cela. Des zones noires faire la somme. Des zones claires. Les premières l’emportent de loin. L’endroit est vieux déjà. La fosse est vieille. Au départ elle n’était que clarté. Que zones claires. Se touchant presque. Lisérées d’ombre à peine. La fosse semble en ligne droite. Puis réapparaît un corps déjà vu. Il s’agit donc d’une courbe fermée. Clarté très brillante des zones claires.

[...]

Samuel Beckett, Pour finir encore et autres foirades, éditions de Minuit, 1976, p. 51-52.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, pour finir encore, se voir, arène, fosse, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

04/04/2015

Paul Klee, Journal

Jeudi 16 avril [1914]. Le matin, face à la ville [Kairouan], ai peint dans une lumière légèrement dispersée, à la fois claire et tendre. Sans brumes. Puis ai dessiné à l’intérieur. Un imbécile de guide se charge du ton comique. Auguste [Macke] lui apprend quelques expressions allemandes, et des pires. Dans l’après-midi, il nous conduit dans les mosquées. Le soleil est on ne peut plus pénétrant. On fait un petit bout de chemin, monté sur un âne.

Vers le soir, par les rues. Un café orné de tableaux. Belles aquarelles. Nous pillons en achetant. Attroupement provoqué par une souris. Finalement on l’assomme à coups de chaussures. Échouons à la terrasse d’un café. Soirée aux nuances aussi délicates que précises. Virtuose du moulinet.

[...]

Vendredi, le 17. Passé de nouveau la matinée à peindre devant la ville, tout près de la muraille, sur un monticule de sable. Ensuite, ai cheminé seul, parce que j’exubérais, franchissant une porte au-dehors jusqu’à l’endroit où s’élevaient quelques arbres. Raretés format un ensemble rare. Constaté qu’il s’agit d’un petit parc Un bassin plein de plantes aquatiques, de grenouilles et de tortues.

Paul Klee, Journal, traduction de Pierre Klossowski, Grasset, 1959, p. 281-2

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, journal, pierre klossowski, kairouan, aquarelle, ville, parc | ![]() Facebook |

Facebook |

03/04/2015

Florence Delay, La Vie comme au théâtre : recension

Autour de métamorphoses

On pourrait lire le livre comme l’autobiographie d’une femme "favorisée" (gardons les euphémismes !), fille de Jean Delay, célèbre psychiatre, écrivain, académicien, lui-même fils de ; on relèverait le nom des personnalités du spectacle et de la littérature qu’elle a rencontrées et fréquentées et l’on aurait un index impressionnant ; on lirait et relirait tels développements à propos de Musset et de la poésie espagnole, de Marivaux et de la poésie des Indiens d’Amérique du Nord, et l’on reconnaîtrait (au choix) qu’elle a su se construire une solide culture ou qu’elle enseigné à l’Université (nomination en classe de première à Rouen aussitôt annulée pour un poste à la Sorbonne : « Je soupçonne une intervention, j’en ai même l’explication »). Etc. Tout cela, sans aucun doute, est repérable, mais s’y arrêter et isoler tel et tel aspect serait une lecture myope.

Pour commencer, il faut souligner le fait qu’elle a su ne pas s’arrêter à son statut de privilégiée et, par ailleurs, qu’elle n’a jamais été aveugle sur ce qu’était le monde autour d’elle. Se souvenant d’une représentation d’une pièce de Gorki, Les Enfants du soleil, elle écrit : « comment vivre bien, mener une vie bonne quand elle est si mauvaise autour, comment mener au mieux sa vie quand d’autres vivent au jour le jour et que c’est invivable, quand un abîme existe entre nous et les autres ? » (p. 110). Ensuite, le livre n’est pas une autobiographie ; mais le récit de moments de la vie, essentiellement à partir de photographies, de programmes de représentations, de notes dans un carnet, et ce récit mêle souvent passé et présent. Il suffit qu’un élément inattendu se présente au cours de l’écriture pour que la chronologie ne soit plus observée : de l’évocation de La Barraca de Lorca, la narratrice passe au chariot filmé par Ariane Mnouchkine et, de là, à celui des comédiens qui ouvre Le Roman comique de Scarron, « Ma rêverie confond les temps » (p. 88). En outre, on peut reprendre pour ce récit ce que Florence Delay écrit à propos d’épisodes rapportés par l’écrivain argentin Ricardo Piglia dans son Journal, « [ils] existent dans ce qu’il raconte pas dans ses souvenirs » (p. 83). Ce qu’elle écrit est donc vrai puisqu’elle le raconte. L’invention des jours et du monde grâce au langage et à quelques gestes, voilà bien aussi ce que permet le théâtre.

Dans le jeu théâtral, Florence Delay enfant devient une autre : elle mime, avec Yvette en garçon de café, le client, et les répliques se succèdent, non pas dans la mémoire mais créées aujourd’hui pour faire renaître un moment de l’enfance. Suivront, avec des élèves de sa classe, un acte des Fourberies de Scapin, puis la formation d’une petite troupe, la mise en scène d’une pièce de Musset, plus tard le rôle de Jeanne d’Arc dans le film de Bresson, le travail avec Vilar, puis avec Georges Wilson, la rencontre avec Vitez,..., l’écriture pendant des décennies avec Jacques Roubaud de Graal Théâtre. Ce qui domine, me semble-t-il, c’est la fascination pour la transformation de l’un en l’autre, pour la métamorphose. Dans une séquence titrée "Le coucher du père", la narratrice décrit comme un spectacle la manière dont son père se déshabille et range soigneusement ses vêtements avant d’enfiler une chemise de nuit, spectacle qu’elle appréciait quand elle pouvait y assister ; elle passait ensuite, sans entrer par la porte entre les deux pièces, en prenant le couloir — les coulisses — dans la chambre de sa mère pour un autre spectacle : dans le lit avec la lecture d’Alice, illustré. C’était là le premier théâtre du soir, « dont les rideaux [étaient] des draps blancs. »

On le sait bien, « Le jeu [...] permute les identités », mais le désir d’être (une) autre déborde l’activité théâtrale. La jeune Florence Delay, prise un jour pour Marina Vlady, ne rectifie pas et signe l’autographe demandée ; plus troublant, chez sa correspondante espagnole, une femme âgée la prend pour un homme et elle accepte le rôle. Symbole de la métamorphose, la poupée appelée "Mariquita Pérez", nom de marque, reçue de sa mère, se transforme par la grâce d’un poème de Lorca étudié en classe ; chez lui, mariquita désigne un garçon efféminé et, ainsi, le poème « change la majuscule en minuscule, le nom propre en nom commun, le féminin en masculin. » (p. 11). On comprend pourquoi, lorsqu’elle enseigne la poésie des Indiens d’Amérique du Nord, elle s’arrête à l’animal que les ethnologues désignent par Trickster, « Il change de forme et de nom selon les pays, paysages ou tribus » (p. 147).

Je relèverais vingt autres passages sur ce motif de la métamorphose, lié ici au ravissement d’être autre, là à l’insatisfaction de n’avoir pas réussi, selon elle, un changement. Il faudrait aussi lire selon un autre point de vue, s’attacher à la langue qui crée ces métamorphoses — de l’hommage discret à Gertrude Stein qui débute le livre à l’étonnante évocation des décors et costumes qui le clôt. La vie comme au théâtre ? c’est une vie où sans cesse se compose une personne dans toute sa complexité, à la fois par exemple avec la volonté, toujours, d’aller jusqu’au bout d’un projet et, quasiment depuis l’enfance, « la hantise de ne pas décevoir qui empoisonne [l’] existence » (p. 19). Sans doute, écrit Florence Delay en reprenant à son compte Chrétien de Troyes, « Je cherche ce que je ne peux trouver » (p. 206).

Florence Delay, La vie comme au théâtre, Gallimard, 2015, 254 p., 18, 90 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 23 mars 2015.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : florence delay, la vie comme au théâtre, métamorphoses | ![]() Facebook |

Facebook |

02/04/2015

Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, traduits par Henri Deluy, J-P Faye

Printanier

Demoiselle au bureau devant ta machine,

Sur tes doigts brille le soleil du printemps,

Tes mains frémissent, mon dieu,

Tu voudrais pouvoir t »en aller.

La vie, vois-tu, est formidablement belle,

Le banc du parc est bien trop dur,

Mais quand on aime toute l’âme poétise

Et ce bois lui-même ne se dédaigne pas.

Oui, je sais, ça n’est pas rien d’aimer,

Le ressac de l’amour nous ballotté,

Un moment à planer haut dans le ciel,

Accompagné jusque)là d’un rayon de soleil.,

Puis soudain l’implacable pesanteur

Nous ramène tout en bas

Et la dure réalité nous visse à la terre ;

Ne t’en fais pas pour ça, tout d’un coup

Tu rejoindras les étoiles, serrée dans ses bras,

Car tu es jeune, avec tes vingt ans,

Et à ton âge tout amour gai attriste,

Car l’amour c’est comme tout le monde :

il est amer bien sûr mais savoureux.

Si tu m’en crois, je peux te donner

Un vrai conseil d’ami,

N’aie jamais peur d’aimer, demoiselle !

et si quelqu’un t’embrasse sur la joue droite,

Tends la gauche.

Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, traduits par

Henri Deluy et Jean-Pierre Faye, Change errant

/ Action poétique, 1984, p. 35-36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaroslav seifert, sonnets de prague, traduits par henri deluy, j-p faye, jeune fille, aimer, amertume, joie | ![]() Facebook |

Facebook |