16/07/2011

Max Jacob, L'homme de cristal

Mort d’un musicien

Éclataient ses chants d’un visage estival

sur le saule à genoux et sur l’orme à cheval

sur les recoins luisants de l’horizon

comme le bruit d’un avion

sur le saule tout droit empanaché

et sur les peupliers, sur les buissons hachés.

Mort ! les cordes de chair et d’amiante !

que son génie déçu à la face dorée

de sa hanche en mouvant laissa s’évaporer.

Les cordes complotaient entre elles, encore vibrantes,

comme font les enfants quand leur mère est absente,

et volettent encore les chansons qui se taisent

effluant de la ressource des genèses.

La lyre s’allonge malhabile : c’est une femme.

La lyre dépérit quand la main la repousse.

Voilà Sa Majesté, sans rythme sur la mousse :

« À notre crainte morte il arrache notre âme

Où est son harcelante main, e Tarpéien ?

N’at-il plus faim de nos désirs ? de ses desseins ?

Vois que sourd-muette, aveugle, tu fais ce que nous sommes

et encore ivres de chloroforme et d’opium. »

C’est ainsi que l’amour ailleurs accaparé

parle encore à l’Amour dont il est séparé.

Une main s’égara qui n’avait point de bras

zn glissant sur les cordes comme un boa

sur les cordes heureuses, joua dans les ténèbres,

créa par un génie du ciel un air funèbre.

Max Jacob, L’homme de cristal, nouvelle édition revue et augmentée, liminaire par Pierre Albert-Birot, Gallimard, 1967, p. 47-48.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max jacob, l'homme de cristal, mort d'un musicien | ![]() Facebook |

Facebook |

15/07/2011

Roger Bissière, T'en fais pas la Marie

J’ai horreur de tout ce qui est systématique.

J’ai horreur de tout ce qui est systématique.

De tout ce qui tend à m’enfermer dans des barrières.

Ma peinture est l’image de ma vie.

Le miroir de l’homme que je suis.

Tout entier avec ses faiblesses aussi.

Devant ma toile je ne pense pas au chef-d’œuvre.

Je ne pense même pas au résultat.

Je me berce d’histoires improbables et je mets des couleurs dessus.

Ces couleurs et ces formes n’ont d’autre désir que d’être celles de mes rêves.

De mes joies et de mes peines.

Je vous les livre telles que je les ai créées.

Je n’ai point honte de leurs faiblesses ni d’orgueil de leurs réussites.

Les unes me paraissent aussi émouvantes que les autres.

La perfection d’ailleurs serait inhumaine.

Un tableau sans défaut perdrait son rayonnement et sa chaleur.

Il cesserait d’être l’expression vivante et concrète d’un homme.

D’un homme qui ose se dresser devant vous tel qu’il est vraiment.

Et non pas tel qu’il voudrait être.

Mes tableaux ne veulent rien prouver ni affirmer.

Ils sont la seule façon en mon pouvoir

de restituer des émotions indicibles autrement.

Je peins pour être moins seul en ce monde misérable.

Je suis un être vivant qui s’adresse à d’autres êtres vivants.

Pour avoir moins froid.

Peu de choses au monde, voyez-vous, demandent autant de sincérité que la peinture.

Elle est un miroir fidèle, le peintre s’y reflète tout entier.

Tel qu’il est, sans masque.

Si d’aucuns veulent mentir, cacher leurs faiblesses, imiter des émotions qui ne sont pas les leurs, le tableau les trahit et les dévoile.

Les masques s’avèrent dérisoires.

Il n’est pas de peintre valable sans acceptation du danger.

Il n’est pas de peintre valable sans acceptation du danger.

Le danger est la condition même de toute création plastique.

Un tableau n’est pas la somme de nos expériences.

Mais une aventure toujours renouvelée.

Une bataille dont l’issue est toujours imprévisible.

Où nous risquons de tout perdre.

Et pourtant celui qui peint ne saurait perdre ou gagner à moitié.

Il en est de la peinture, comme du tir à la cible.

Si on manque le centre, peu importe de quelle distance on l’a manqué.

Rater le train d’une seconde ou d’une heure c’est tout comme.

Aussi je redoute l’à-peu-près.

Je m’y refuse dans la mesure de mes moyens.

Je tâche de pousser mon tableau jusqu’à la limite de mes forces.

Les éléments qui composent toute création plastique sont indissolubles.

Si dans la texture du tableau il subsiste un seul trou, tout s’écroule.

Mais les batailles perdues sont souvent les plus glorieuses.

Elles ont la noblesse que le péril accepté confère à toute chose.

La grandeur du jeu de la vie et de la mort.

La plus beau tableau du monde est d’ailleurs une défaite.

Car la réalisation est toujours inférieure à la conception.

Bissière, texte écrit pour l’exposition Bissière d’Endhoven (Pays-Bas, décembre 1957-janvier 1958), dans T’en fais pas la Marie, écrits sur la peinture 1945-1964, Textes réunis et présentés par Baptiste-Marrey, Le Temps qu’il fait, 1994, p. 37-39.

Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger bissière, t'en fais pas la marie, écrit sur la peinture | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2011

Jacques Izoard, La Patrie empaillée

Puis-je ? Puis-je rose ?

Puis-je ? Puis-je rose ?

Puis-je enjamber le corps

de l’âne ou de la rose ?

Tout le serrement de l’ail

vaut la patrie pourrie,

la main qui coud la main,

l’œil, l’œil, le cœur, l’aine,

cachette

où les herbes les plus douces

tissent l’onguent cruel.

Pays de la basse besogne,

fourre langues et sabots

de colles et de couleuvres !

Dans la maison, je vis,

nous vivons tous la même

vie, sans bras, sans jambes.

La maison vit dans la maison.

Mais on dort quand même.

La maison de deux étages

abrite une famille de quatre.

On y trouve des arêtes, des noix,

des peignes, des aiguilles,

des boules de laine, des dents,

des massacres d’enfants.

Dans la chambre, une fille,

Dans la chambre, une vie,

Dans la chambre, une chambre

est le lieu sans hauteur,

la patrie empaillée.

J’y suis en quatre épingles.

Blanche ou quinze.

Jacques Izoard, La Patrie empaillée, Grasset, 1973, p. 9, 32 et 44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques izoard, la patrie empaillée | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2011

Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour

16-17 mai 1944

Comme résistant, comme otage ou à tout autre titre je dois être exécuté, et cela donne lieu à une espèce de fiesta amicale. Je fais mes adieux à Z…1, très déchirants. Je dis adieu aussi à l’une de nos amies que j’aime beaucoup — Simone de Beauvoir — ou je la cherche pour lui dire adieu. Aucune garde autour de moi ; en apparence, je suis tout à fait libre. Devant mes amis massés en une double haie comme les spectateurs d’une arrivée de Tour de France, je passe accompagné de Z…, qui m’escorte comme si j’étais un enfant qu’il importe de rassurer. Arrivé à la paroi rocheuse très irrégulière et couverte d’aspérités qui est le mur des fusillades, je m’y adosse, avec Z… demeurée près de moi (à ma droite, je crois, et me pressant la main). Je m’y adosse de toutes mes forces, comme si j’essayais de m’y incruster, moins pour y disparaître que pour y puiser une rigidité non physique mais morale, c’est-à-dire du courage On entend des pas de chevaux et peut-être un bruit de troupe en marche. Soulevé par une terreur abjecte, je sens fondre mon désir de faire bonne figure. Puis la rage me prend et je dis à Z… que je ne me laisserai pas tuer comme cela. Je me précipite alors en courant et plonge tête baissée dans une allée en contrebas parallèle à la haie de nos amis spectateurs. La chute m’éveille, ou plutôt m’introduit dans un autre rêve où j’explique à quelqu’un ce moyen dont je dispose de mettre fin à mes rêves par une chute volontaire.

Comme résistant, comme otage ou à tout autre titre je dois être exécuté, et cela donne lieu à une espèce de fiesta amicale. Je fais mes adieux à Z…1, très déchirants. Je dis adieu aussi à l’une de nos amies que j’aime beaucoup — Simone de Beauvoir — ou je la cherche pour lui dire adieu. Aucune garde autour de moi ; en apparence, je suis tout à fait libre. Devant mes amis massés en une double haie comme les spectateurs d’une arrivée de Tour de France, je passe accompagné de Z…, qui m’escorte comme si j’étais un enfant qu’il importe de rassurer. Arrivé à la paroi rocheuse très irrégulière et couverte d’aspérités qui est le mur des fusillades, je m’y adosse, avec Z… demeurée près de moi (à ma droite, je crois, et me pressant la main). Je m’y adosse de toutes mes forces, comme si j’essayais de m’y incruster, moins pour y disparaître que pour y puiser une rigidité non physique mais morale, c’est-à-dire du courage On entend des pas de chevaux et peut-être un bruit de troupe en marche. Soulevé par une terreur abjecte, je sens fondre mon désir de faire bonne figure. Puis la rage me prend et je dis à Z… que je ne me laisserai pas tuer comme cela. Je me précipite alors en courant et plonge tête baissée dans une allée en contrebas parallèle à la haie de nos amis spectateurs. La chute m’éveille, ou plutôt m’introduit dans un autre rêve où j’explique à quelqu’un ce moyen dont je dispose de mettre fin à mes rêves par une chute volontaire.

Toujours endormi, je repasse ce rêve dans mon esprit et j’en refais certaines parties, avec d’autres détails. Dans cette seconde version intervient, notamment, un rectangle de papier blanc qu’on donne à ceux qui vont être mis à mort. Il leur est permis d’y inscrire leurs dernières paroles et au moment de l’exécution il sera collé, non sur leurs yeux, mais sur leur bouche à la manière d’un bâillon.

Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour, Gallimard, 1961, p. 162-163.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, rêve, nuit, exécution | ![]() Facebook |

Facebook |

12/07/2011

Raymond Queneau, Battre la campagne

Avec le temps

Avec le temps le toit croule

avec le temps la tour verdit

avec le temps le taon vieillit

avec le temps le tank rouille

avec le temps l’eau mobile

et si frêle mais s’obstinant

rend la pierre plus docile

que le sable entre les dents

avec le temps les montagnes

rentrent coucher dans leur lit

avec le temps les campagnes

deviendront villes et celles-ci

retournent à leur forme première

les ruines même ayant leur fin

s’en vont rejoindre en leur déclin

le tank le toit la tour la pierre

Poussière

Derrière les semelles

vole la poussière

à condition de ne pas battre

l’asphalte des routes goudronnées

dans cette poussière il y a

de quoi rêver

du pollen des fleurs décédées

de la bouse de vache séchée

des éclats amenuisés

de silex ou de calcaire

du bois très très émietté

des feuilles pulvérisées

quelques insectes écrasés

des œufs de bêtes innomées

et tout ça vole vole vole

lorsque c’est un peu remué

et tout ça vole vole vole

vers telle ou telle destinée

projeté à coups de souliers

sur le chemin mal empierré

qui conduit au cimetière

Les pauvres gens

un champ d’un are

un litre de vin

un stère de bois

un hecto de pain

une lampe d’un watt

un mètre de toit

un centime dans la poche

des années d’existence

Raymond Queneau, Battre la campagne, Gallimard, 1968, p. 45, 132 et 182.

.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, battre la campagne, le temps, poussière, pauvreté | ![]() Facebook |

Facebook |

11/07/2011

Montesquieu, Pensées

Dès qu’un homme pense, et qu’il a un caractère, on dit : « C’est un homme singulier ».

Dès qu’un homme pense, et qu’il a un caractère, on dit : « C’est un homme singulier ».

La plupart des gens se ressemblent en ce qu’ils ne pensent point : échos éternels, qui n’ont jamais rien dit et ont toujours répété ; artisans grossiers des idées des autres.

Il faut que la singularité consiste dans une manière fine de penser qui a échappé aux autres : car un homme qui ne saurait se distinguer que par une chaussure particulière serait un sot par tout pays.

Les pensées et les actions d’un homme singulier lui sont tellement propres qu’un autre homme ne pourrait jamais les employer sans se démentir.

Plaire dans une conversation vaine et frivole est aujourd’hui le seul mérite. Pour cela, le magistrat abandonne l’étude de ses lois. Le médecin croirait être discrédité par l'étude de la médecine. On fuit, comme pernicieuse, toute étude qui pourrait ôter le badinage.

Rire sur rien et porter d’une maison à l’aure une chose frivole s’appelle science du monde, et on craindrait de perdre celle-ci si on s’appliquait à une autre.

Ôtez des conversations continuelles le détail de quelque grossesse ou de quelque accouchement ; celui des femmes qui étaient ce jour-là au Cours ou à l’Opéra ; quelque nouvelle portée de Versailles, que le Prince a fait ce jour-là ce qu’il fait tous les jours de sa vie ; quelque changement dans les intérêts d’une cinquantaine de femmes d’une certaine façon, qui se donnent, se troquent et se rendent une cinquantaine d’hommes, aussi d’une certaine façon : vous n’avez plus rien.

Je me souviens que j’eus autrefois la curiosité de compter combien de fois j’entendrais faire une petite histoire, qui ne méritait certainement d’être dite ni retenue pendant trois semaines qu’elle occupa le monde poli ; je l’entendis faire deux cents vingt-cinq fois ; dont je fus très content.

On ne veut pas qu’un fripon puisse devenir homme de bien, mais on veut bien qu’un homme de bien puisse devenir un fripon.

Montesquieu, Pensées, dans Pensées, Le Spicilège, édition établie par Louis Desgraves, Bouquins / Robert Laffont, 1991, p. 200, 211-212, 252.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montesquieu, pensées, conformisme, mondanité | ![]() Facebook |

Facebook |

10/07/2011

Jorge Luis Borges, L'auteur et autres textes

Borges et moi

C’est à l’autre, à Borges, que les choses arrivent. Moi, je marche dans Buenos Aires, je m’attarde peut-être machinalement, pour regarder la voûte d’un vestibule et la grille d’un patio. J’ai des nouvelles de Borges par la poste et je vois son nom proposé pour une chaire ou dans un dictionnaire biographique. J’aime les sabliers, les planisphères, la typographie du XVIIIe siècle, le goût du café et la prose de Stevenson : l’autre partage ces préférences, mais non sans complaisance et d’une manière qui en fait des attributs d’acteur. Il serait exagéré de prétendre que nos relations sont mauvaises. Je vis et me laisse vivre, pour que Borges puisse ourdir sa littérature et cette littérature me justifie. Je confesse volontiers qu’il a réussi quelques pages de valeur, mais ces pages ne peuvent rien pour moi, sans doute parce que ce qui est bon n’appartient à personne, pas même à lui, l’autre, mais au langage et à la tradition. Au demeurant, je suis condamné à disparaître, définitivement, et seul quelque instant de moi aura chance de survivre dans l’autre. Peu à peu, je lui cède tout, bien que je me rende compte de sa manie perverse de tout falsifier et exagérer. Spinoza comprit que tout chose veut persévérer dans son être ; la pierre éternellement veut être pierre et le tigre un tigre. Mais moi je dois persévérer en Borges, non en moi (pour autant que je sois quelqu’un). Pourtant je me reconnais moins dans ses livres que dans beaucoup d’autres ou que dans le raclement laborieux d’une guitare. Il y a des années, j’ai essayé de me libérer de lui et j’ai passé des mythologies de banlieue aux jeux avec le temps et l’infini, mais maintenant ces jeux appartiennent à Borges et il faudra que j’imagine autre chose. De cette façon, ma vie est une fuite où je perds tout et où tout va à l’oubli ou à l’autre.

C’est à l’autre, à Borges, que les choses arrivent. Moi, je marche dans Buenos Aires, je m’attarde peut-être machinalement, pour regarder la voûte d’un vestibule et la grille d’un patio. J’ai des nouvelles de Borges par la poste et je vois son nom proposé pour une chaire ou dans un dictionnaire biographique. J’aime les sabliers, les planisphères, la typographie du XVIIIe siècle, le goût du café et la prose de Stevenson : l’autre partage ces préférences, mais non sans complaisance et d’une manière qui en fait des attributs d’acteur. Il serait exagéré de prétendre que nos relations sont mauvaises. Je vis et me laisse vivre, pour que Borges puisse ourdir sa littérature et cette littérature me justifie. Je confesse volontiers qu’il a réussi quelques pages de valeur, mais ces pages ne peuvent rien pour moi, sans doute parce que ce qui est bon n’appartient à personne, pas même à lui, l’autre, mais au langage et à la tradition. Au demeurant, je suis condamné à disparaître, définitivement, et seul quelque instant de moi aura chance de survivre dans l’autre. Peu à peu, je lui cède tout, bien que je me rende compte de sa manie perverse de tout falsifier et exagérer. Spinoza comprit que tout chose veut persévérer dans son être ; la pierre éternellement veut être pierre et le tigre un tigre. Mais moi je dois persévérer en Borges, non en moi (pour autant que je sois quelqu’un). Pourtant je me reconnais moins dans ses livres que dans beaucoup d’autres ou que dans le raclement laborieux d’une guitare. Il y a des années, j’ai essayé de me libérer de lui et j’ai passé des mythologies de banlieue aux jeux avec le temps et l’infini, mais maintenant ces jeux appartiennent à Borges et il faudra que j’imagine autre chose. De cette façon, ma vie est une fuite où je perds tout et où tout va à l’oubli ou à l’autre.

Je ne sais pas lequel des deux écrit cette page.

La pluie

Soudain l’après-midi s’est éclairé

Car voici que tombe la pluie minutieuse

Tombe ou tomba. La pluie est chose

Qui certainement a lieu dans le passé.

À qui l’entend tomber est rendu

Le temps où l’heureuse fortune

Lui révéla la fleur appelée rose

Et cette étrange et parfaite couleur : (l)

Cette pluie, qui aveugle les vitres

Réjouira en des faubourgs perdus

Les grappes noires d’une treille en une

Certaine cour qui n’existe plus. Le soir

Mouillé m’apporte la voix, la voix souhaitée

De mon père, qui revient et n’est pas mort.

Jorge Luis Borges, L’auteur et autres textes, traduit de l’espagnol par Roger Caillois, Gallimard, 1964, p. 67-68 et 88

(1) Le vers espagnol dit : « Et l’étrange couleur du coloré ». Colorado, coloré, est en espagnol un des noms ordinaires du rouge, lequel est ainsi considéré comme la couleur par excellence, particularité que j’ai tenté de rendre en ajoutant au texte l’épithète « parfaite ». [R. Caillois]

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jorges luis borges, l'auteur, le double, la pluie | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2011

Ariane Dreyfus, Les Compagnies silencieuses ; Iris, c'est votre bleu

Le lendemain du jour

Comme une femme se glisse sous un homme

Comme une femme se glisse sous un homme

Je lis votre écriture

Ou alors c’est moi qui écris couchée

La page blanche fait cette lumière où j’oublie de me voir

Toujours commencée

Il y a un côté où l’encre n’est pas sèche

qui mène jusqu’à vous

Quand vous me lisez vous le dites

Ou jamais

Je prends toutes les étoffes selon la chaleur

Les morceaux de vie selon

Ma bien future mort

Je n’étais pas penchée sur le vide

Une femme sur un homme

Qui écrit n’est pas longtemps une jeune fille

Plutôt souvent

Il faut des mots pour se glisser entre eux

Y voir

Aucun n’est vrai tout seul

Heureusement le tumulte ne refuse pas la main

Tant de poèmes que je suis cachée dans toute la forêt ?

C’est vous qui choisissez

L’écorce que vous dites que j’ai touchée.

Ariane Dreyfus, Les Compagnies silencieuses, Flammarion, 2001, p. 27.

Les équilibres

La rose s’ouvre vers la mort

Bien avant qu’on la coupe

S’immobiliser à cause

Du fil sur quoi on tire

Je te regarde intensément

Je croyais que seul le poème

miroitait sans faiblir

Pivotant dans la page sans fond

Venir ? Venir c’est toi

Les petites lumières de se caresser

D’un côté attention le vide

Je lèche le bout de ton sexe

Il n’y en a qu’un

Tous les mots viennent voir ce que c’est

Embrasser

Je souffle dans ta bouche avant l’heure

Ariane Dreyfus, Iris, c’est votre bleu, Le Castor Astral, 2008, p. 92-93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariane dreyfus, les compagnies silencieuses, iris, c'est votre bleu | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2011

Jean Bollack, préface à : Philippe Beck, Chants populaires, traduits en allemand

Les Chants populaires de Philippe Beck ont été traduits en allemand par Tim Trzaskalik et publiés avec une préface de Jean Bollack, inédite en français.

La poésie de Philippe Beck, que ce volume présente au public allemand, se distingue de toute autre — disons le mot : radicalement. On pourrait parler de licence, à condition d’associer au terme la plus grande distance, qu’elle existe, ou qu’on l’imagine face à la chose qui se dit ou que l’on écrit (ce qui ne va pas de soi). Le lecteur allemand retrouve dans ce recueil les contes réunis par les frères Grimm, d’après une traduction française, puis réécrits, retraduits, commentés, creusés, plus encore. Une trace du modèle y reste, l’auteur s’y rapporte dans la langue du poète : c’est dire qu’il s’en éloigne. Je conjecture qu’il nous parle en se parlant à lui-même, et en prenant possession de Grimm. Le récit ne sera plus le même, une fois retracé, reformulé, intégré dans un nouveau discours ; il est passé à autre chose, pour de vrai ou pour nous, pour le faire mieux comprendre, ou pas, tel autre.

Les contes sont devenus des poèmes, comme le montrent les titres, « Porte » ou « Bruit » ou « Faille », des thèmes recentrés, encore que Beck n’écrive pas proprement des poèmes, du moins comme on a pu les faire et refaire avant lui – et avant une coupure. L’unité de composition n’est plus là ni la fermeture, abolies, et pouvant ainsi ressurgir ailleurs dans la différence, d’une langue ou d’une matière ; elles seront simples ou plus complexes, avec, à l’horizon, l’énigme, et, repérables, les rencontres quotidiennes, la référence particulière, vécue.

Ce qui se dit se réfère ; c’est le plus souvent du dit, de l’avant-dit. Tout se redit, mais Beck s’est créé initialement une forme – un vers , si c’en est un, court et limitatif, qui scande à sa façon, se réduit aussi et se brise. Il prête au discours, mieux vaut dire aux mots et à leur substance sonore, un débit et un rythme qui se maintient, saccadé ou fluide. Il est hérité des anciennes épopées, françaises entre autres ; les ressources narratives, défaisant l’alexandrin, y jouent leur rôle. Dès le départ, quasi immémorial, un mouvement s’est enclenché ; il se poursuit, s’offre à l’avance à toutes les interventions à venir. Ancestral, le rythme et sa base créent une continuité essentielle ; elles ne sont pas moins proches, réinventées, adaptées à un nouvel état de la langue, épuisée et disponible, dépassable. Sur ce fond, en ce lieu primaire, riche de toutes les potentialités, une invention poétique vient s’inscrire en second ; elle s’y retrouve et s’actualise ; c’est comme si une poésie en acte depuis toujours, et comme telle préalable, se transformait en un réceptacle et empêchait tout déploiement verbal, contraignant à la rigueur d’un jugement.

La pensée, dans ce cadre, peut prétendre à une place, il ne lui faut que l’objet, la matière ; pour la façon de dire, elle n’est pas implicite ni accordée ; elle est comme préparée, je dirais, disponible. Ainsi, dans une autre geste, non moins large, dans un autre livre, Beck a choisi de lire les critiques et les réactions que l’œuvre de Mallarmé a pu susciter autour de lui, auprès de ses contemporains ; la reprise a pu en faire la matière, toujours dans le cadre continu décrit, d’une interrogation et inclure ainsi une relation critique dédoublée. Le poète peut y intervenir en tiers, introduisant par sa présence et sa réflexion une autre constante complémentaire de l’autre, à l’autre pôle.. Ainsi, pour les contes, on attend le retour de la voix off, qui dira ce qu’il en est, de l’écrit et de l’inscrit, comme elle le lit et l’entend. Le lecteur connaît le récit, ou mieux, il l’a relu, puis il découvre comme à neuf ce que le poète en fait. Il le redit multiplement, selon ses choix, retraduisant, ou commentant, ou approfondissant en s’emparant. Le défi est énorme.

Dans un passage de « Robe », d’après « La véritable fiancée », le château est le dernier degré des exigences exorbitantes de la marâtre. Fille est opposée à Ancienne (la vieille magicienne) ; elle rêve et bâtit dans les nuées. Le poète tend la corde de l’arc jusqu’aux extrêmes. Est-ce hors conte ?

« Parfois, tristes maçonnent des vapeurs »

La fille cède sa place. Ce sont les pierres qui construisent :

« Elles [les pierres ] sont le bâtiment des bâtiments ».

En creusant un dédoublement (tiré du polyptote sémantique), on perce jusqu’au principe — l’art, le faire — inhérent à la matière :

« Des mains ont manié des pierres ».

C’est, tiré d’un autre retour sur soi (« manier » se lit à travers la figure de la paronomase — une « étymologie » ; elle a pour fonction de dire vrai (de dire l’étymon). L’exemple est encastré dans un médaillon scintillant – il faudrait encore dire autrement : ce sont des « fleurs » que le texte porte à l’épanouissement. Un développement peut aussi bien être appelé dépouillement, cela se tient. Il se dessine au hasard, mais les hasards ne se comptent pas.

L’originalité n’est jamais première ; elle se situe, elle se démarque, se ménage des espaces propres, s’autonomise face à la référence. Elle invente ainsi sans inventer, et fait voir sans aucun paradoxe ce qu’elle trouve. Toujours on s’appuie, toujours on se libère, on découvre ce que c’est ou ce que cela pourrait être. On peut aussi (pensons à « Tour » d’après « Œillet ») lire les transpositions sans confronter. On saisit alors la force condensée de l’abstraction et la liberté d’une réduction.

Je me suis servi, en étudiant les poèmes de Celan, du terme de « réfection ». Le procédé que l’on trouve ici appartient à la même catégorie. La contradiction en moins peut-être. La reprise s’interprète différemment, selon les positions prises et les moments de l’histoire. Beck s’est construit une base initiale, presque avant d’avoir cherché, puis trouvé sa voie dans le monde de la lettre.

Jean Bollack, préface (en allemand) à : Philippe Beck, Populäre Gesänge, Matthes & Seitz, Berlin, 2011, traduction par Tim Trzaskalik de Chants populaires, Flammarion, 2007.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, jean bollack, chants populaires, traduction | ![]() Facebook |

Facebook |

07/07/2011

Keith Waldrop, Le vrai sujet

Trois fois Jacob de Lafon a essayé d’écrire ses mémoires, entreprise philosophique à ses yeux. Il n’est jamais allé au-delà de la première phrase.

Dans la première version, on pouvait lire :

Ainsi, je revins

Dans la deuxième :

Alors je revins

Et dans la troisième :

Je revins

*

Dans l’obscurité, Jacob de Lafon trouve que tout est simple. L’obscurité n’a pas de surfaces distrayantes, pas d’intérieur ni d’extérieur, pas de strates, rien de profond, rien d’apparent.

À la lumière du jour, dans l’espace visuel, parmi de si nombreuses choses cachées, complètement cachées, en partie cachées, opacités, mystères de position et de composition, il ne comprend rien du tout.

*

Jacob de Lafon n’est pas sûr de ce qu’il pense de la vie, mais il y est habitué.

*

Bien que cela soit un accident, le coup étant parti par réflexe, Jacob de Lafon considère que le papillon qu’il a tué est sa contribution au chaos.

*

Jacob de Lafon trouve un vieux manuscrit, déchiré, couvert de moisissures. Le texte commence par « Nous croyons clairement… »

Le reste est illisible.

*

Dans le dictionnaire de Partridge, Jacob de Lafon trouve

merde ! maman, je sais pas danser

ce qui, selon Partridge, ne veut rien dire du tout, simple expression que l’on dit « juste pour dire quelque chose ».

*

Les mots font défaut à Jacob de Lafon en refusant parfois d’exprimer ce qu’il voudrait dire, et le plus souvent en disant plus que ce qu’il voudrait dire.

Keith Waldrop, Le vrai sujet, interrogations et conjectures de Jacob de Lafon avec choix de poèmes, traduction Olivier Brossard, Série américaine, éditions José Corti, 2010, p. 20, 27, 28, 38, 49, 69, 70.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : keith waldrop, le vrai sujet, jacob de lafon | ![]() Facebook |

Facebook |

06/07/2011

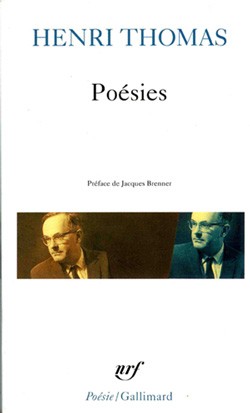

Henri Thomas, Chauve-souris

Chauve-souris

La fadeur qui s’en va de la femme endormie

me poursuit vaguement, inquiétant ma vie.

Ce début de poème exprime une tristesse

si confuse qu’un rien la changerait en liesse.

Pourquoi liesse, pourquoi tristesse, pourquoi

ne pas rester tranquille et fort et sûr de soi ?

Un rameau monte de la plaine du sommeil,

c’est le jour, ébloui de renaître pareil.

M’envoler dans ce monde à l’énorme ramure,

aigle ou petit oiseau, quelle belle aventure !

Hélas, chauve-souris de cette voûte obscure,

je dors, alors que s’ensoleille la nature.

L’homme divers, comme un miroir qui bougerait

me fait peur, et la femme aux humides attraits

m’emmène au loin au pays des faibles cris,

des mensonges, et des fatigues de midi.

Le jour s’éteint, salut, crépuscule banal,

il est temps de glisser vers le monde infernal.

Henri Thomas, Poésies, préface de Jacques Brenner, Poésie / Gallimard, 1970, p. 161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, chauve-souris, crépuscule | ![]() Facebook |

Facebook |

05/07/2011

Sereine Berlottier, Attente partition

12 janvier

tu lui raconteras l’histoire

d’un cheval qui t’a manqué

et que tu n’as pas vu mourir

tout est confus

le cheval est mort dans un champ de neige

son poil avait la couleur de l’ambre

mais comment faire pour revenir

à ce point précis où la voix se tapisse de failles

et bruisse un vent de jadis

vers de petit cheval qui t’appartenait

n’était à toi que sous le poids d’une promesse

jetée à dix ans

24 juin

quelque part une lutte s’éteint

feu assoupi

partagé dans le noir

quand sous la lumière

seuls

chauffés

ceux qui tremblent

ceux qui caressent

ceux qui fondent

dans la lumière

ceux qui déglutissent avec une râpe

plantée au fond

ceux dont la main

crispée sur le pantalon

étreint une main invisible

ceux qui sont ailleurs ou bien ceux

qui sont restés sur le bord et ceux

que la tristesse d’avoir failli

accable ou qui cachent

en marchant sur les pavés une joie

imprécise à l’odeur de pomme salée et ceux

qui veulent mourir

dans pas longtemps

sans savoir qu’ils sont assis près de

celui qui a déjà choisi une date

ou encore (différemment)

Sereine Berlottier, Attente, partition, éditions Argol, 2011, p. 101-102 et 138-139.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sereine berlottier, attente partition, journal, anaphore | ![]() Facebook |

Facebook |

04/07/2011

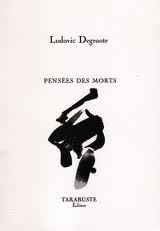

Ludovic Degroote, Pensées des morts

je pense à eux

qui ne pensent sans doute pas toujours à moi

J’essaie de les suivre durablement dans leurs histoires de mort

ça fait une vie pour soi comme toutes les histoires

en attendant nous de passer à l’histoire

on la précède un peu

***

tel et tel : grand travail de trou dans le corps, y enterrent la mémoire des autres, dans la disparition de leur peau, les morts nous traversent, me peuplent avec ces vides entre eux corps visibles et constitués, mémoire multiple, hissé dans cette faille les mains agrippées à la lèvre du corps apparu

a mis tant de temps à mourir , peut-être qu’il n’y arrivait pas bien en dépit de tous ses efforts, les autres n’attendaient que ça, fin d’espoir, on le disait à le regarder accroché

pluie dedans, mémoire qui mouille le corps, il se lève, il franchit le silence, il se tient comme il peut, rythme tenant sur un souffle, pareil à ces ponts de métal élastiques, il se rejoint

toute son enfance est restée dans cette mort, et ce qui a poussé ensuite — ombre sans corps

Ludovic Degroote, Pensées des morts, éditions Tarabuste, 2002, p. 31 et 63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, pensées des morts, corps, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

03/07/2011

Pascal Quignard, La barque silencieuse

Le livre ouvre l’espace imaginaire, espace lui-même originaire, où chaque être singulier est réadressé à la contingence de sa source animale et à l’instinct indomesticable qui fait que les vivants se reproduisent.

Les livres peuvent être dangereux mais c’est la lecture surtout, par elle-même, qui présente tous les dangers.

Lire est une expérience qui transforme de fond en comble ceux qui vouent leur âme à la lecture. Il faut serrer les livres dans un coin car toujours les vrais livres sont contraires aux mœurs collectives. Celui qui lit vit seul son « autre monde », dans son « coin », dans l’angle de son mur. Et c’est ainsi que seul dans la cité le lecteur affronte physiquement, solitairement, dans le livre, l’abîme de la solitude antérieure où il vécut. Simplement, en tournant simplement les pages de son livre, il reconduit sans fin la déchirure (sexuelle, familiale, sociale) dont il provient.

Qu’est-ce qu’une autre vie sinon une autre intrigue linguistique ?

Le large existe.

Écrire déchire la compulsion de répétition du passé dans l’âme.

À quoi sert d’écrire ? À ne pas vivre mort.

Le large a inventé une place partout sur cette terre. Ce sont les livres. La lecture est ce qui élargit.

La mort est comme la langue. La mort est une machine à effacer des conditions de l’apparaître. La mort, comme la langue, apporte avec elle l’invisible. Plus encore, la mort apporte avec elle l’imprévisible. Matthieu XXV 13 : Nescitis diem neque horam. Vous ne savez ni le jour ni l’heure. La définition de la mort est le temps pur. L’homme, au fond de celui qui parle, n’est que le temps qui répond à la langue.

Pascal Quignard, La barque silencieuse, Folio/Gallimard 2011 [éditions du Seuil, 2009], p. 65, 102, 103, 103, 133.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la barque silencieuse, le livre, la mort | ![]() Facebook |

Facebook |

02/07/2011

John Donne, Chanson

Chanson

Mon cher amour, je ne m’en vais

Parce que tu me lasses,

Ou que j’espère ici trouver

Amour qui te remplace.

Mais puisqu’il faut

Que je meure à la fin mieux vaut

En jouant me faire à l’idée,

Par des morts simulées.

Le soleil qui s’en fut au soir

Aujourd’hui se reflète ;

Il n’a ni raison ni vouloir,

Et sa route est moins brève ;

Ne crains donc rien :

J’irai plus vite, crois le bien,

Qu’il ne va, car j’emporte en selle

Plus d’éperons et d’ailes.

Faible est de l’homme le pouvoir

Qui, quand vient la fortune,

Ne peut une autre heure y pourvoir

Ni, morte, en revivre une.

Mais le malheur

Aidons, et faisons de bon cœur,

Lui enseignant art et durée

Sa victoire assurée.

Tes soupirs ne sont point du vent :

Mon âme s’y disperse.

Quand tu pleures, tendre tourment,

C’est mon sang que tu verses.

Ne peux ainsi

M'aimer autant que tu le dis

Si je dois en toi disparaître,

Le meilleur de mon être.

Ne permets à ton cœur devin

De me prévoir misère :

Tu pourrais pousser le destin

À tes craintes parfaire ;

Comme en dormant,

Crois-nous détournés seulement :

Une âme gardant l’autre en vie,

Point ne sont désunies.

John Donne (1572-1631)

Song

Sweetest love, I do not go,

For wearinesse of thee,

Nor in hope the world can show

A fitter Love for mee ;

But since that I

Must dye at last,’tis best,

To use my self in jest

Thus by fain’d deaths to dye ;

Yesternight the Sunne went bence,

And yet is here to day

He hath no desire nor sense,

Nor halfe so short a way :

Then fears not mee,

But beleeve that I shall make

Speedier journeyes, since I take

More wings and spurres than bee.

O how feeble is mans power,

That if good fortune fall,

Cannot adde another houre,

Nor a lost houre recall !

But come had chance,

And wee joyne to’it our strength,

And wee teach it art and length,

It selfe o’r us to’advance.

When thou sigh’st, thou sigh’st not winde,

But sigh’st my soule away,

Then thou weep’st, unkindly kinde,

My lifes blood doth decay.

It cannot bee

That thou lov’st mee, as thou say’st,

If in thine my life thou waste,

Thou art the best of mee.

Let not thy divining heart

Forethinke me any ill,

Destiny may take thy part,

And may thy feares fulfill ;

But thinks that wee

Art but turn’d aside to sleepe ;

They who one another keepe

Alive, ne’r parted bee.

John Donne, Poèmes, traduction par J. Fuzier et Y. Denis, introduction de J.-R. Poisso, édition bilingue, Poésie : Gallimard, 1962, p. 124-127.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, chanson, poésie baroque, poésie anglaise | ![]() Facebook |

Facebook |