30/06/2011

André Malraux, Les Voix du silence

Le Musée imaginaire

I

Un crucifix roman n’était pas d’abord une sculpture, la Madone de Cimabue n’était pas d’abord un tableau, même la Pallas Athéné de Phidias n’était pas d’abord une statue.

Le rôle des musées dans notre relation avec les œuvres d’art est si grand, que nous avons peine à penser qu’il n’en existe pas, qu’il n’en exista jamais, là où la civilisation de l’Europe moderne est ou fut inconnue ; et qu’il en existe chez nous depuis moins de deux siècles. Le XIXe siècle a vécu d’eux ; nous vivons encore, et oublions qu’ils ont imposé au spectateur une relation toute nouvelle avec l’œuvre d’art. Il sont contribué à délivrer de leur fonction les œuvres d’art qu’ils réunissaient ; à métamorphoser en tableaux jusqu’aux portraits. Si le buste de César, le Charles Quint équestre, sont encore César et Charles

Quint, le duc d’Olivares n’est plus que Velasquez. Que nous importe l’identité de l’Homme au Casque, de l’Homme au Gant ? Ils s’appellent Rembrandt et Titien. Le portrait cesse d’être d’abord le portrait de quelqu’un.

Jusqu’au XIXe siècle, toutes les œuvres d’art ont été l’image de quelque chose qui existait ou qui n’existait pas, avant d’être des œuvres d’art, — et pour l’être. Aux yeux du peintre seul, la peinture était peinture ; encore était-elle souvent aussi poésie. Et le musée supprima de presque tous les portraits (le fussent-ils d’un rêve), presque tous leurs modèles, en même temps qu’il arrachait leur fonction aux œuvres d’art. Il ne connut plus ni palladium, ni saint, ni Christ, ni objet de vénération, de ressemblance, d’imagination, de décor, de possession : mais des images des choses, différentes des choses mêmes, et tirant de cette différence spécifique leur raison d’être.

L’œuvre d’art avait été liée, statue gothique à la cathédrale, tableau classique au décor de son époque ; mais non à d’autres œuvres d’esprit différent — isolée d’elles au contraire pour être goûtée davantage. Les cabinets d’antiques et les collections existaient au XVIIe siècle, mais ne modifiaient pas, à l’égard de l’œuvre d’art, une attitude dont celle de Versailles est le symbole. Le musée sépare l’œuvre du monde « profane » et la rapproche des œuvres opposées ou rivales. Il est une confrontation de métamorphoses.

Velasquez, Le duc d'Olivares.

André Malraux, Les Voix du silence, textes présentés et annotés par Christiane Moatti, dans Écrits sur l’art I (Œuvres complètes IV), volume publié sous la direction de Jean-Yves Tadié, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2011, p. 203-204.

Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré malraux, voix du silence, musée imaginaire | ![]() Facebook |

Facebook |

29/06/2011

John Clare, Poèmes et prose traduits par Pierre Leyris

Bruits de la campagne

Le froissement des feuilles sous les pas dans les bois et sous les haies.

Le craquement de la neige et de la glace pourrie dans les allées cavalières du bois et les sentiers étroits et sur chaque chaussée de rue

Le bruissement ou plutôt le bruit de ruée au bois lorsque le vent mugit à la cime des chênes comme un tonnerre

Le froufrou d’ailes des oiseaux chassés de leur nid ou volant sans qu’on les voie dans les buissons

Le sifflement que font en volant dans les bois de plus grands oiseaux tels que corneilles faucons buses etc

Le trottinement des rouges-gorges et des alouettes des bois sur les feuilles brunes et le tapotement des écureuils sur la mousse verte

La chute d’un gland sur le sol le crépitement des noisettes sur les branches des noisetiers quand elles tombent mûres

Le frrrout de l’alouette des champs qui se lève du chaume — Quelles scènes exquises les matins de rosée quand la rosée jaillit en éclair de ses plumes brunes

Solitude

There is a charm in solitude that cheers

A feeling that the world knows nothing of

A green delight the wounded mind endears

After the hustling world is broken off

Whose whole delight was crime —at good to scoff

Green solitude his prison pleasure yields

The bitch fox heeds him not birds seem to laugh

He lives the Crusoe of his lovely field

Whose dark green oaks his noontide leisure shield

Solitude

Il y a dans la solitude un charme heureux

Un sentiment dont le monde ne connaît rien

Un vert délice que chérit l’esprit blessé

Une fois retranché de ce monde brutal

Dont la joie criminelle est de railler le bien

Sa verte geôle lui procure du plaisir

La renarde ne le fuit pas les oiseaux rient

Il vit en Crusoë de son champ dont les chênes

Abritent vert foncé son méridien loisir

John Clare (1793-1863) : portrait par William Hilton en 1820.

John Clare, Poèmes et proses de la folie de John Clare, présentés et traduits par Pierre Leyris,, suivis de La psychose de John Clare par Jean Fanchette, Mercure de France, 1969, p. 47-48 et 90-91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john clare, pierre leyris, bruits de la campagne, solitude, poèmes et prose | ![]() Facebook |

Facebook |

28/06/2011

Michel Deguy, "Rencontre culturelle de poésie", dans Brevets

« Rencontre culturelle de poésie »

[…]

[…]

Quand on dit « il y a quelque chose que je n’aime pas chez toi », c’est qu’on n’aime plus le tout — et bientôt plus du tout. C’est ce que ne se disent pas les « spécialistes » ramassés en congrès syncrétique, pas même apparentés, donc, à ceux d’une « équipe scientifique » qui doivent comparer et totaliser en quelque façon les protocoles de labo, les hypothèses et travaux… La poésie, je veux dire ce que des contemporains, qui pensent avoir la modernité dans leur dos, dénotent souvent des termes de « production poétique », devenue inégale à sa réflexion, voire méprisante à l’égard de la « philosophie de la poésie », intolérante même à l’idée d’un débat public agitant le « il y a quelque chose que je n’aime pas chez toi », laisse à l’organisation culturelle le soin de rassembler les « poètes » en participants qui boivent à sa santé, on dit « symposium ».

Que si la puissance culturelle invitante est, d’aventure, le Pays-de-Galles ou la Réunion, on y parlera de « la poésie galloise » ou « réunionnaise » — mais pas de la poésie. Défense de la « minorité », examen statistique des publications en gallois ou en réunionnais, revendication des droits à l’expression, etc.

Quant à la revue : une revue de poésie se trouve confirmée par le culturel en sa spécialité : elle est localisée ; son local est celui des petits-médias (heures creuses, radios libres, rubriques « d’information » dans la feuille de chou, etc.) Naguère elle fut grande Revue (Nord-Sud, Commerce, nrf 1930, etc.) ; c’était avant le culturel ; elle évoquait le tout à son voisinage, elle était fragmentairement encyclopédique, arrogante, etc. N’est-ce donc pas ce qu’une revue « malgré tout » doit reconquérir, repoursuivre ? Faire apparaître « le tout », en emblèmes abyssaux, et en articulation problématique avec ses autres, dans la sphère où elle joue son rôle.

Michel Deguy, Brevets, éditions Champ Vallon, 1986, p. 140-141.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, brevets, poésie, le "culturel", les revues | ![]() Facebook |

Facebook |

27/06/2011

Norge, La langue verte

Zoziaux

Amez bin li tortorelle,

Ce sont di zoziaux

qui rocoulent por l’orelle

Di ronrons si biaux

Tout zoulis de la purnelle,

Ce sont di zoziaux

Amoreux du bec, de l’aile,

Du flanc, du mousiau.

Rouketou, rouketoukou

Tourtourou torelle

Amez bin li roucoulou

De la tortorelel.

On dirou quand on l’ascoute

Au soulel d’aoûte

Que le bonhor, que l’amor

Vont dorer tozor.

Monde à mouches

Les mouches, toujours les mouches.

Mouches partout. Mouche au mur,

Qu’on se lève ou qu’on se couche,

Mouche au cœur, mouche à l’azur.

Dans le creux des rêves : mouches !

Et dans le bouillon du roi.

À ma cousine qui louche

Elles ont rongé l’œil droit.

Ma cathédrale est en mouches.

Ô Louis qui fais ton droit,

Regarde l’essaim farouche

Percer la pulpe des lois

Comme le ver dans la souche !

Léonard, assez d’exploits,

Tu sais tirer comme on doit,

L’autre est mort, tu as fait mouche,

Ne vide pas ton carquois

Sur la mouche. Il en est trop.

Mouche à dards et mouche à crocs

Plein le ciel et plein les puits.

Tu dis non : c’est que tu dors :

Je vois vibrer dans la nuit

Un milliard de mouches d’or :

Mon paradis est en mouches.

Norge, La langue verte, Gallimard, 1982 [1954], p. 53-54 et 78-78.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norge, la langue verte, mouches, oiseaux, zoziaux | ![]() Facebook |

Facebook |

26/06/2011

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

Rhétorique : dépouillés de la rhétorique, on ne se bat plus que les poings nus. (Ferblanterie des mythologies, armurerie comique et naturelle, etc.) O finissait par ne plus entendre que le choc des armures. Nous sommes aujourd’hui au point si intéressant, si vif, de nous reconstituer une coquille.

André du Bouchet par Giacometti

Dire : pourquoi est-ce que j’écris, ou veux écrire — pas exactement pour le plaisir, ou combler les trous du temps — ou précisément pour cela — l’oisiveté finit par se contre dire et donner un pouce à des forces. Si elle est appuyée par quelques inconvénients solides sur lesquels on peut compter — en dehors : travail, gymnastique, bonté, etc.

Aujourd’hui, comme chaque jour : il faut que la « poésie » devienne plus (autre chose) qu’un constat ou bien se démette. (Moralité, règle de vie, rythme impératif, non-impérieux — mais le mot est détestable.)

Rhétorique. Le « sonnet » devait être une sorte de garde-fou. Écrits par centaines. Des bonheurs relatifs — et de détail — assez pour rendre heureux dans une certaine mesure — mais dans l’ensemble, une fois bouclé le sonnet, rien de bien moderne, ni qui valait qu’on s’y attache ou s’y abîme. Il n’y avait plus qu’à recommencer. Mallarmé essaie d’en faire un absolu, un gouffre. Il s’y abîme. Tout près, justement, de forcer le langage : il n’écrit qu’une poignée de sonnets , au lieu de la multitude que le genre comporte.

De mon côté écrire des poèmes résolument enracinés dans l’effort de l’homme : il sera parfumé des idées du monde ambiant, choyé par le vent. L’eau lui lavera sa sueur. Mais d’abord lui-même —

(Reverdy. C’est ça la réalité telle que je la sens et la respire : mais il faut tout redécouvrir pour soi, comme si vous n’aviez jamais écrit, jamais rien dit. Mais cela je ne l’aurais jamais aussi bien su si je ne vous avais pas lu.)

ART : perpétuel.

Il n’y aura jamais de terme à cette surprise, à cet étonnement sans précédent que nous donnent un poème, une œuvre d’art, pour aussitôt (à condition de nous avoir donné cette surprise, cet étonnement) rentrer dans tout ce qu’il y a de plus familier. L’homme familier (« miracle dont la ponctualité émousse le mystère », Baudelaire) ne cessera jamais de s’émerveiller de lui-même, de se voir reflété dans les yeux de ses semblables.

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955,éditon établie et préfacée par Clément Layet, éditions Le Bruit du Temps, 2011, p. 30, 31, 33, 34, 44, 58, 62.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, carnets, notes sur la poésie, poème, œuvre d'art | ![]() Facebook |

Facebook |

25/06/2011

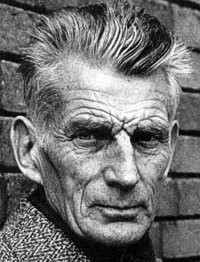

Samuel Beckett, Nouvelles et textes pour rien

Où irais-je, si je pouvais aller, que serais-je, si je pouvais être, que dirais-je, si j’avais une voix, qui parle ainsi, se disant moi ? Répondez simplement, que quelqu’un réponde simplement. C’est le même inconnu que toujours, le seul pour qui j’existe, au creux de mon inexistence, de la sienne, de la nôtre, voilà une simple réponse. Ce n’est pas en pensant, qu’il me trouvera, mais que peut-il faire, vivant et perplexe, oui, vivant, quoi qu’il dise. M’oublier, m’ignorer, oui, ce serait le plus sage, il s’y connaît. Pourquoi tant d’amabilité après tant d’abandon, c’est facile à comprendre, c’est ce qu’il se dit, mais il ne comprend pas. Je ne suis pas dans sa tête, nulle part dans son vieux corps, et pourtant je suis là, pour lui je suis là, avec lui, d’où tant de confusion. Cela devrait lui suffire, m’avoir retrouvé absent, mais non, il me veut là, avec une forme et un monde, comme lui, malgré lui, moi qui suis tout, comme lui qui n’est rien. Et quand il me sent sans existence, c’est de la sienne qu’il me veut privé, et inversement, fou, fou, il est fou. En vérité il me cherche pour me tuer, pour que je sois mort comme lui, mort comme les vivants. Tout cela, il le sait, mais cela ne sert à rien, de le savoir, moi je ne le sais pas, moi je ne sais rien, il se défend de raisonner, mais il ne fait que raisonner, faux, comme si cela pouvait aider. Il croit balbutier, il croit en balbutiant saisir mon silence, se taire de mon silence, il voudrait que ce soit moi qui le fasse balbutier, bien sûr qu’il balbutie. Il raconte son histoire toutes les cinq minutes, en disant que ce n’est pas la sienne, avouez que c’est malin. Il voudrait que ce soit moi qui l’empêche d’avoir une histoire, bien sûr qu’il n’a pas d’histoire, est-ce une raison pour m’en coller une ? Voilà comme il raisonne, à côté, d’accord, mais à côté de quoi, c’est ça qu’il faut voir. Il me fait parler en disant que ce n’est pas moi, avouez que c’est fort, il me fait dire que ce n’est pas moi, moi qui ne dis rien.

Où irais-je, si je pouvais aller, que serais-je, si je pouvais être, que dirais-je, si j’avais une voix, qui parle ainsi, se disant moi ? Répondez simplement, que quelqu’un réponde simplement. C’est le même inconnu que toujours, le seul pour qui j’existe, au creux de mon inexistence, de la sienne, de la nôtre, voilà une simple réponse. Ce n’est pas en pensant, qu’il me trouvera, mais que peut-il faire, vivant et perplexe, oui, vivant, quoi qu’il dise. M’oublier, m’ignorer, oui, ce serait le plus sage, il s’y connaît. Pourquoi tant d’amabilité après tant d’abandon, c’est facile à comprendre, c’est ce qu’il se dit, mais il ne comprend pas. Je ne suis pas dans sa tête, nulle part dans son vieux corps, et pourtant je suis là, pour lui je suis là, avec lui, d’où tant de confusion. Cela devrait lui suffire, m’avoir retrouvé absent, mais non, il me veut là, avec une forme et un monde, comme lui, malgré lui, moi qui suis tout, comme lui qui n’est rien. Et quand il me sent sans existence, c’est de la sienne qu’il me veut privé, et inversement, fou, fou, il est fou. En vérité il me cherche pour me tuer, pour que je sois mort comme lui, mort comme les vivants. Tout cela, il le sait, mais cela ne sert à rien, de le savoir, moi je ne le sais pas, moi je ne sais rien, il se défend de raisonner, mais il ne fait que raisonner, faux, comme si cela pouvait aider. Il croit balbutier, il croit en balbutiant saisir mon silence, se taire de mon silence, il voudrait que ce soit moi qui le fasse balbutier, bien sûr qu’il balbutie. Il raconte son histoire toutes les cinq minutes, en disant que ce n’est pas la sienne, avouez que c’est malin. Il voudrait que ce soit moi qui l’empêche d’avoir une histoire, bien sûr qu’il n’a pas d’histoire, est-ce une raison pour m’en coller une ? Voilà comme il raisonne, à côté, d’accord, mais à côté de quoi, c’est ça qu’il faut voir. Il me fait parler en disant que ce n’est pas moi, avouez que c’est fort, il me fait dire que ce n’est pas moi, moi qui ne dis rien.

[…]

Samuel Beckett, Textes pour rien, dans Nouvelles et textes pour rien, avec 6 illustrations d’Avigdor Arhika, Les éditions de Minuit, 1958, p. 153-155.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, textes et nouvelles pour rienouvelle | ![]() Facebook |

Facebook |

24/06/2011

Jacques Roubaud, Les Animaux de tout le monde / de personne

Grive musicienne

La grive

Quand s’achève le mois d’octobre

quand les vendanges sont passées

quand les vignes rouges blessées

par l’automne saignent sombres

quand les cyprès aux noires ombres

en haut des collines dressés

luttent contre les vents pressés

on voit la petite grive sobre

s’asseoir dans la vigne sous les feuilles

avec son panier à raisins

de son bec expert elle cueille

muscat, grenaches, grain à grain

elle en goûte tant qu’elle roule

dans la poussière, heureuse et saoule.

Jacques Roubaud, Les Animaux de tout le monde, Seghers, 1990 [éditions Ramsay, 1983], p. 52.

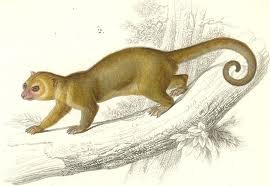

Kinkajou Poto Flavus

Le Kinkajou Potto

Alexandre von Humboldt

Possédait un Kinkajou

Il l’aimait son Potto, son pote

Il l’embrassait sur les joues.

Et le Kinkajou passait

Douce, extensive, sa langue

Sur la barbe bien brossée

Du savant en toutes langues.

Il faudrait se lever tôt

Pour trouver plus insolite

Que l’amour du grand linguiste

Pour son Kinkajou Potto.

Alexandre avait, dit-on,

Ô merveille naturelle

Deux coqs de roche femelles

Joyaux de sa collection.

Or un jour le Kinkajou

Recevut un télégramme

Qui venait de la Louisiane

Où pousse le bel acajou.

C’était de sa vieille mère :

« Faut qu’tu revienn’zaussitôt

Suite décès à ton père

Rois des Kinkajous Pottos. »

Alexandre n’était pas là

Et le Kinkajou (c’est moche !)

Tua les poulettes de roche

Et partant les emporta.

Le sens de cette aventure

C’est que le Kinkajou n’est

Pas un ours. Un ours n’aurait

Jamais pris la précaution

D’emporter des provisions

Ce n’est pas dans sa nature.

Jacques Roubaud, Les Animaux de personne, Seghers, 1991, p. 50-51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, les animaux, grive, kinkajou | ![]() Facebook |

Facebook |

23/06/2011

Constantin Cavafy, 6 traductions de : Mer matinale

Par orde chronologique :

MER MATINALE

Que je m’arrête ici ! Et qu’à mon tour je contemple un peu la nature ! Belles couleurs bleues de la mer matinale et du ciel sans nuage… Sables jaunes… Tout cela est éclairé avec grandeur et magnificence. Oui, m’arrêter ici, et me figurer que je vois ce paysage (en vérité, je l’ai aperçu l’espace d’un instant, au premier abord), et non pas comme partout mes illusions, mes souvenirs, mes voluptueux phantasmes…

Marguerite Yourcenar, Présentation critique de Constantin Cavafy, 1863-1933, suivie d’une traduction intégrale de ses poèmes par Marguerite Yourcenar et Constantin Dimaras, Gallimard, 1959, p. 123.

MER MATINALE

Ici, que je m’arrête ; et que je voie un peu, moi aussi, la nature.

D’une mer matinale et d’un ciel sans nuages

les bleus splendides et le rivage jaune ; le tout

d’une belle et abondante lumière éclairé.

Ici que je m’arrête. Je veux bien croire que je vois cela

(n’est-il pas vrai que je l’ai vu, sitôt arrêté ?),

cela, et non, encore ici, mes hallucinations,

mes souvenirs, les spectres de la volupté.

C. C., Poèmes, traduits par Georges Papoutsakis, préface de André Mirambel, Les Belles–Lettres, 1977, p. 85.

MER MATINALE

Qu’ici je m’arrête. Et qu’à mon tour je regarde un peu la nature.

D’une mer matinale et d’un ciel sans nuages

les bleus resplendissants ; le jaune rivage.

Tout cela beau et baigné de lumière.

Qu’ici je m’arrête, pour me donner à croire

que je les vois, ces choses ‑ ne les ai-je pas vues en arrivant ? –

elles, non plus mes chimères,

mes souvenirs, les fantômes du plaisir.

C. C., Poèmes anciens ou retrouvés, traduits du grec et présentés par Gilles Ortlieb

et Pierre Leyris, Seghers, 1978, p. 47.

MER MATINALE

M’arrêter ici. Regarder, moi aussi, un instant la nature :

Le rivage jaune, les bleus lumineux

De la mer matinale et du ciel dans nuages

Dans leur grande et belle clarté.

M’arrêter ici. Me donner l’illusion de voir cela

— Ne l’ai-je pas vraiment vu dans l'instant de mon premier regard ? —

Et non pas, là encore, mes chimères,

Mes souvenirs, les images du plaisir.

C. C., Œuvres poétiques, Traduction Socate C. Zervos et Patricia Portier, Imprimerie nationale, 1991, n p.

MER MATINALE

Ah, m’arrêter ici. À mon tour contempler un peu la nature.

D’une mer matinale et d’un ciel sans nuage

les bleus étincelants, et le sable jaune, le tout

sous une belle et vaste lumière.

Oui, m’arrêter ici. Et me figurer que je vois cela

(je l’ai vu, en vérité, à l’instant où je me suis arrêté) ;

et non ici encore mes fantasmes,

mes souvenirs, ces spectres de la volupté.

C.C., En attendant les barbares et autres poèmes, traduits et préfacés par Dominique

Grandmont, Poésie/Gallimard, 1999 (2003 pour les notes revues et complétées), p. 92.

MER MATINALE

Que je m’arrête ici pour voir, moi aussi, un peu de nature.

Bleus splendides d’une mer matinale et d’un ciel sans nuages ;

et jaunes rivages ;

tout baigne dans une belle et grande clarté.

Que je m’arrête ici. Que je me leurre de voir ces choses

(je les ai vues, sans doute, un instant quand je m’arrêtai)

et non pas, ici aussi, mes visions

mes souvenirs, les images de la volupté.

C. C., Poèmes, traduits du grec par Ange S. Vlachos, Genève, Héros-Limite,

2010, p. 66.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, mer matinale, traduction | ![]() Facebook |

Facebook |

22/06/2011

Ivar Ch'Vavar, Travail du poème

Le réel n’est pas ce que je vois, parce que je ne vois pas ce qui est là (pourtant bien là). Je ne vois rien du tout de ce qui est là. — Ce que j’appelle l’effet de réel, c’est quand je vois ce qui est là. Cela m’arrive. — Soit dans la "réalité" (immédiatement), soit dans une œuvre, par exemple en écoutant un morceau de musique, regardant un tableau ou un film, lisant un poème ou une page de roman. — Je n’ai jamais pu admettre qu’une œuvre soit moins "réelle" que la "réalité". On appelle souvent poésie l’œuvre où se produit un effet de réel : qui fait qu’on accède au réel, une sorte d’"illumination" ou je ne sais pas quoi qui fait qu’on voit, et que soi-même on devient réel, on est, on ne souffre plus du "trop peu de réalité", et c’est l’harmonie des Navahos ou la vie unitive des bouddhistes : le réel… On  peut appeler poésie l’acte créateur qui constitue cette œuvre et donne à travers elle accès au réel… Souvent faut-il l’intercession d’un créateur pour voir ce qui est. Les peupliers de Monet sont là et les vieux souliers de Van Gogh, les rochers de Cézanne, on apprend à voir en regardant ces tableaux ; et la musique de Bach, de Nielsen ou de Schnittke, on apprend à entendre la musique du monde. Le monde est là et un talus de Rimbaud est là, un ciel de Pierre Jean Jouve ; et Thomas Hardy ou Bernanos, Dostoïevski nous montrent des hommes et des femmes réels, et quand on lit Soleil hopi de Talayesa il y a des parois rocheuses qui sont là vraiment, présentes verticalement. — L’art n’a pas d’autre message. Ou s’il en a d’autres, ils n’appartiennent pas au même plan (plan du réel), le seul message de l’art, c’est que le réel est là, qu’il faut seulement tomber de le voir, comme qui dirait, et on est dans l’harmonie, ou l’acuité ou l’évidence, je ne sais pas comment vous appelleriez ça.

peut appeler poésie l’acte créateur qui constitue cette œuvre et donne à travers elle accès au réel… Souvent faut-il l’intercession d’un créateur pour voir ce qui est. Les peupliers de Monet sont là et les vieux souliers de Van Gogh, les rochers de Cézanne, on apprend à voir en regardant ces tableaux ; et la musique de Bach, de Nielsen ou de Schnittke, on apprend à entendre la musique du monde. Le monde est là et un talus de Rimbaud est là, un ciel de Pierre Jean Jouve ; et Thomas Hardy ou Bernanos, Dostoïevski nous montrent des hommes et des femmes réels, et quand on lit Soleil hopi de Talayesa il y a des parois rocheuses qui sont là vraiment, présentes verticalement. — L’art n’a pas d’autre message. Ou s’il en a d’autres, ils n’appartiennent pas au même plan (plan du réel), le seul message de l’art, c’est que le réel est là, qu’il faut seulement tomber de le voir, comme qui dirait, et on est dans l’harmonie, ou l’acuité ou l’évidence, je ne sais pas comment vous appelleriez ça.

Ivar Ch’Vavar, Travail du poème, Préface de Laurent Albarracin, édition des Vanneaux, 2011, p. 121.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ivar ch'vavar, travail du poème, réel, message de l'art | ![]() Facebook |

Facebook |

21/06/2011

Béatrice Bonhomme, Cimetière étoilé de la mer

Femme de tulle et de pierre posée sur du papier

pour Serge Popoff

1 - Si je devais commencer à écrire, je commencerais par la blessure, la déchirure, je répèterais la blessure, la déchirure, éternellement, le retour à la mère, le retour à son ventre de plume et de limon, à son ventre de ciel.

2 - Elle étend la main au-dessus des lions d’étoile, elle étend une main protectrice ou vengeresse au-dessus des lianes de silence, femme de filigranes ou d’empreintes, femme de traces, femme posée sur l’étroitesse tramée d’un sillon, travail d’un graveur sur le ventre veiné bleu de la pierre au plus profond d’une naissance de roche.

3 - Traces, territoire interdit du tissu, de la toile, araignée d’étoile filante, elle est devenue points d’empreinte et de nuit, vierge de pierre et protège dans la roche l’enfance éparpillée du monde. Mère première, matière, archétype de sources et de lignes, femme taillée, arrachée à la pierre, déesse au bras dressé, elle montre une terre promise dans la prophétie des traces.

4 - Griffe de l’encre, tache, marque laissée par son corps sur une surface. En creux, l’effigie d’un prophète ouvre la terre, ouvre les voies, ouvre les bavures de l’étampe sur la plaque sensible restée toujours sensible de la blessure, comme la frappe du cachet reproduit le creux de l’entaille ou le calque de la douleur sur un visage.

5 - Stigmates se trouvant dans le corps d’un papier et que l’on peut voir en transparence, sillon douloureux de l’eau-forte, pli, pliure en miroir, petits signes de gravure, une main pointée, une main qui montre, scellée dans la pierre, et comme le cataclysme d’un message sur un peuple éperdu, recroquevillé dans les plis de pierre de la robe, enfants perdus, échevelés devant l’imminence d’un désastre et brisant leur blessure dans les plis brisés d’une robe de pierre.

6 - Scissure, sillons du cœur, strie de la valvule, fente pleine de larmes, silice pur, de pierre transparente, cristallisée dans la souffrance d’une estampille, au cilice des douleurs, blessures, cicatrices. Avancée rigide comme un bas-relief de douleur percluse, chemise, ceinture de crin ou l’étoffe rude que l’on porte sur la peau par mortification de blessure.

7 - reproduction inversée, surface polie d’un cilice où celui-ci posé fait le plus mal.

Si je devais finir d’écrire, je finirais par la blessure, la déchirure, éternellement, le retour à la mère, à son ventre d’acide et de brûlure, à ce bleu ardent, acidulé comme les brûlures de l’eau-forte, à son ventre de ciel.

Béatrice Bonhomme, Cimetière étoilé de la mer, Versets 1995-2003, Avant-propos de Claude Louis-Combet, éditions Melis, 2004, p. 17-18.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : béatrice bonhomme, cimetière étoilé de la mer, écrire, la blessure | ![]() Facebook |

Facebook |

20/06/2011

Michaël Palmer, Première figure

Poème en deux parties

et j’arrivais les yeux fermés

préparé à une musique en aucune manière réelle, marche-

arrêt de la lumière, un alphabet

de formes contre les murs de l’hôtel,

port avec des bateaux sur leurs côtés

et les taxis et les tours d’eau nervées…

ne craignant rien, protégé par ces fleurs…

Elle descendit, attendue

par ses quatre assistants rongeurs, « se raccroche

à l’air. » L’enfant

est malheureux et casse les choses

puis les choses le cassent. Nous partageons

une maladie dit l’ami. Il pressa

l’accélérateur et perdit la tête.

Écho

(texte antiparallèle pour Pascal Quignard) (1)

qui résonne. Ré-sonne. Où le premier suivrait. La lettre qu’il avait perdue réapparue dans sa paume. L’identité en était la cause. Non que le mot prononcé ait été entendu. Non que le mot prononcé puisse être vu, même partiellement, tracé contre l’écran. Le langage le copie dans son écoute, traçant sa copie imparfaite. Qui résonne. Fait écho brièvement. Le bruissement qu’un mur transmet par interférence. par exemple : levé les deux bras au-dessus de sa tête. Et dit : une lettre une lettre avec laquelle pouvoir compter. Bruissant comme d’un vêtement tel qu’une robe ou une robe verte. Une même teinte grise comme d’une page, enregistrant des événements. Le sujet est celui-ci, bruissant au moment de la prononciation, avec lequel compter. Non que les mots ainsi s’élevaient au-dessus de la tête et se transformaient en collines. Cela se pourrait. Être reconnu dans sa propre incompréhension. Après que la conversation soit faite une espèce d’attention à chaque marque, une identité blessée tracée contre l’écran. Soweto-Miami. Incinéré à côté de la rivière.

qui sonne (sonnait) différemment la nuit. Non que les mots ré-assemblés parmi les collines, exactement, où il n’y en avait pas. Un bruissement le saisit, l’histoire de l’étoffe et du vent, haies. Ou les fenêtres au-dessus de la rivière, bleuets et myosotis, un même bleuté que celle d’une page, une erreur dans la traduction. Le passé lointain visité et nous lui murmurons bien. Entendu précédemment à cela même et habillé comme une ombre. Non que les mots ressemblassent exactement aux collines, cachés parmi eux. Soweto-Miami comme d’une lumière particulière, une qualité. Collines où il n’y en avait aucun, seulement des sons. Corps peut-être d’un chien, flottant, les dix premières notes, le mode majeur puis le mineur. Échos à une attention.

[…]

(1) En français dans le texte

Michaël Palmer, Première figure, traduction de Virginie Poitrasson et Éric Suchère, éditions José Corti, 2011, p. 31 et 61-62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michaël palmer, première figure, écho | ![]() Facebook |

Facebook |

19/06/2011

Eugène Savitzkaya, entretien, poèmes

Quand on vous lit depuis longtemps, on a l’impression d’un texte sans fin en passant d’un livre à l’autre.

Quand on vous lit depuis longtemps, on a l’impression d’un texte sans fin en passant d’un livre à l’autre.

Ce sont toujours les mêmes rêves qui agitent le sommeil, les mêmes frayeurs qui me font suer, et les éléments qui composent la formule quasi chimique du bonheur sont quasiment invariables et peu nombreux. Mes livres ne sont chaque fois que des charnières. Ils contiennent à la fois le partiel éclaircissement de préoccupations survenues dans l’un des livres précédents et le surgissement d’autres préoccupations.

Écrire, ce qui occupe une bonne partie de votre vie — et puis ?

Autre chose qu’écrire. De plus en plus de choses — lire, tailler les arbres fruitiers, marcher, semer, planter. Tant de choses… À tel point que je ne sais plus très bien si toutes ces activités sont assujetties à l’écriture ou le contraire. À tel point que je ne sais plus si j’écris pour rendre compte de ce que je fais ou si les autres activités ne sont pratiquées que pour amener l’eau au moulin. Une salutaire et peu confortable confusion.

Lire : quels sont vos points de repère ?

Mes contemporains. Beckett, Guyotat, Pinget, Stéfan, Genet, Izoard, Parant, Pérec, Cela, Leiris, Char, Ponge.

Quelques points de repère : Fable (Pinget), Paulina 1880 (Jouve), Premier amour (Beckett), Le palais des très blanches mouffettes (Arenas), Tombeau pour cinq cent mille soldats (Guyotat), Le Journal du voleur (Genet), Vie de mon frère (Stéfan), Mrs Caldwell parle à son fils (Cela), Souvenirs d’enfance (Tagore), Illuminations (Rimbaud), Office des ténèbres (Cela), N’entre pas sans violence dans cette bonne nuit (Thomas), Aux chiens du soir (Stéfan), La patrie empaillée (Izoard), Notes de chevet (Sei shônagon), Cavalerie rouge (Babel), La Révolte des Tartares (Thomas de Quincey)…, livres tous lus au bon moment.

Quels animaux, si présents dans vos livres… ?

D’abord j’ai toujours adoré les noms qui les désignent : hérisson, ours, tortue, loup, lion, fourmi, lapin, koala. Ils ont toujours été pour moi des fragments de terre animée, les véritables esprits du monde, innombrables et la plupart du temps invisibles.

... tout comme l’enfance.

C’est une mine d’images et de figures parfaites et éternelles : un dindon perché sur le toit le plus haut de la maison, mon petit frère sur le dos du jars le plus agressif, un lapin perdant ses viscères sur l’herbe du verger, les pommiers géants, etc. Figures et images qui ont une valeur d’étalon. Et une intime connaissance du pire et du meilleur.

Mongolie plaine sale, Plaisirs solitaires, Couleurs de boucherie,… : qu’en est-il des titres ?

C’est très difficile de donner un titre à quelque chose qui demeure toujours informe, pas vraiment achevé. Mais c’est une pratique à laquelle j’ai fini par me faire. La plupart du temps, je donne le titre après avoir clos le livre. Une façon de me détacher de ce que je viens d’écrire, de prendre une certaine distance et d’imposer en même temps au lecteur une lecture possible, tout en espérant qu’il s’en moque. J’ai une confiance aveugle dans la totale liberté du lecteur, dans son infinie fantaisie.

Ce texte reprend avec quelques variantes un entretien publié dans la revue Recueil, n° 20, décembre 1991 (éditions Champ Vallon).

Souillée de lait, comme le loup avide, comme

le cygne, dépouillée, lourde comme l’eau de la mer,

le bras du boucher, la jambe de la salie,

la tête du rat, souillée, comme les pattes du héron,

le frère et la sœur, l’ogre matinal éveillant

ses poussins, pourpre et bleue, masquée, veule,

mêlée aux feuilles, aux baies, aux pépins,

petite morveuse près du limon, sur les braises,

sur les coussins brodés, dans la soie, puante,

dans le linge nouveau, brûlée, décapitée, comme

les tournesols, comme le frère et la sœur,

le garçon, le souffleur, le palmier,

à la main blanche, paume de la main froite mordue,

ventre peint, pied blessé dans le piège, dans le sac,

petit soleil de ma journée, trou, tréfonds, salie

la morte qui engloutissait, qui lapait, criant,

ouvrant œil de mercure, anus rose, au bord du gouffre,

salie de cendre, éclaboussée de plumes, tournée

vers le centre de la terre, distribuant les pestes,

perdue, jetée, déchirée, ouverte, envahie, habitée,

tombée sur les graviers.

Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit, 1986, p. 35.

Combien de porcs sous les chênes,

combien de chênes dans la forêt, quelle forêt,

qui tient la hache et par quel bout, où, où,

où, où, mon coucou ? en mon sternum entre les

seins se fiche la corne et de mon cul

coule le sang, je suis vierge et perdue,

liée à l’horloge, licorne sans tête têtue,

mon index sur les plis de ma bouche, silence,

je prends rien au fond de ma poche et je jette

rien qui retombe en crépitant sur

les feuilles mortes.

Eugène Savitzkaya, Cochon farci, éditions de Minuit, 1996, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : savitzkaya, lire, écrire, animaux, bufo, cochon | ![]() Facebook |

Facebook |

18/06/2011

Jude Stéfan, Grains & issues

Et la poésie, elle ? Elle exige une distance dans le langage — on ne poétise pas comme on élabore un roman ou rédige un pamphlet —, elle ne peut répondre à un effort direct, né de la vie même, qui s’inscrirait sitôt en des données verbales propres au scandale ou à la rage de l’être : elle requiert une forme. (À l’opposé de cet artefact D. Collobert a écrit des instants vécus, ponctués de tirets, d’enchaînements de perceptions et sensations unissant vie et écriture, parce qu’elle souffrait cette incapacité d’engagement réel, de témoignage incarné dans le poème, qui l’a menée à son propre renoncement, à ce niveau extrême la littérature étant perçue impossible parce que générale, impersonnelle, négatrice du Soi).

Et la poésie, elle ? Elle exige une distance dans le langage — on ne poétise pas comme on élabore un roman ou rédige un pamphlet —, elle ne peut répondre à un effort direct, né de la vie même, qui s’inscrirait sitôt en des données verbales propres au scandale ou à la rage de l’être : elle requiert une forme. (À l’opposé de cet artefact D. Collobert a écrit des instants vécus, ponctués de tirets, d’enchaînements de perceptions et sensations unissant vie et écriture, parce qu’elle souffrait cette incapacité d’engagement réel, de témoignage incarné dans le poème, qui l’a menée à son propre renoncement, à ce niveau extrême la littérature étant perçue impossible parce que générale, impersonnelle, négatrice du Soi).

Ces questions ne naissent que d’une croyance naïve en un sujet. Quel est le sujet dans le poème ou le texte — le substrat personnel et fictif ? Beaucoup se croient « auteurs », comme on dit dans les manuels, alors que la littérature est une puissance anonyme de langage, ou j’ « engage » ma propre mort originelle, en toute perte. Même pas contemporain de moi-même, selon Mallarmé, ailleurs, quelque part dans l’espace virtuel qu’est l’écriture vaine, un simulacre de vérité.

Jude Stéfan, « De l’engagement (ou la poésie, elle), dans Grains & issues, La ligne d’ombre, 2008, p. 64-65.

© photo Tristan Hordé

envoi

outre les cendres

au soir d’un beau jour

il n’y a plus le sentiment

du temps ou des choses il

n’y a plus que la lettre

phrases et tablettes

brûlées les seules questions

dieu, la mort, le temps, l’amour,

la mer, le trou

où jouir et naître

pourquoi jadis ces sourcils fournis

adieu riantes peintures

Sertorius et Pompée

les mouches d’été

Jude Stéfan, Caprices, Gallimard, 2004, p. 81.

p. de Virgule

j’ai longtemps médité sur ta nudité

le mur était enlacé de lierre le

même qui dévorerait ta rouille

mes mains froides à ton flanc battant

et les rides sur ton visage attendant

puis nous nous crucifiions soudain

en pleurs comme emprisonnés aheurtés à

nos parois de chair, j’ai longtemps cher-

ché ta tombe désertée toutes tes âmes

mortes qui riaient et qui chantaient

dans les dimanches Toi seule m’étrei-

gnais le membre en chemin je mange enco-

re ta lourde langue Olga ma tante ma

Suzeraine

Jude Stéfan, La Muse province (76 proses en poèmes), Gallimard, 2006, p. 15.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, grains & issues, la poésie, caprices, la muse province | ![]() Facebook |

Facebook |

17/06/2011

Pascal Quignard, La barque silencieuse, Petits traités

J’aurais passé ma vie à chercher des mots qui me faisaient défaut. Qu’est-ce qu’un littéraire ? Celui pour qui les mots défaillent, bondissent, fuient, perdent sens. Ils tremblent toujours un peu sous la forme étrange qu’ils finissent pourtant par habiter. Ils ne disent ni ne cachent : ils font signe sans repos. Un jour que je cherchais dans le dictionnaire Bloch et Wartburg l’origine du mot de corbillard je découvris un coche d’eau qui transportait des nourrissons. Je me rendis le lendemain à la Bibliothèque nationale qui se trouvait alors rue de Richelieu, dans le IIe arrondissement de Paris, dans l’ancien palais qu’occupait jadis le cardinal Mazarin. Je consultais une histoire des ports. Je notais trois dates : 1595, 1679, 1690. En 1595 les corbeillats arrivaient à Paris le mardi et le vendredi. Les mariniers les délestaient tout d’abord du fret puis ils débarquaient les nourrissons serrés dans leur maillot, fichés tout droits dans leur logette sur le pont ; ils les posaient sur des tonneaux sur la grève ; les petits bébés entravés étaient restitués ensuite un à un à leur mère par un homme qu’on appelait le meneur de nourrissons. Dès l’aube, le lendemain — c’est-à-dire tous les mercredis et samedis — les corbeillats transportaient de Paris à Corbeil d’autres petits afin qu’ils tètent le sein et sucent le lait des nourrices dans la campagne et la forêt. En 1679 Richelet écrivait corbeillard. En 1690 Furetière écrivait corbillard et le définissait : Coche d’eau qui mène à Corbeil petite ville à 7 lieuës de Paris. C’est ainsi que le corbillard, du temps où vivaient à Paris Malherbe, Racine, Esprit, La Rochefoucauld, La Fayette, La Bruyère, Sainte-Colombe, Saint-Simon, était un bateau de nourrissons qui voguait sur la Seine, longeant les berges, hurlant.

J’aurais passé ma vie à chercher des mots qui me faisaient défaut. Qu’est-ce qu’un littéraire ? Celui pour qui les mots défaillent, bondissent, fuient, perdent sens. Ils tremblent toujours un peu sous la forme étrange qu’ils finissent pourtant par habiter. Ils ne disent ni ne cachent : ils font signe sans repos. Un jour que je cherchais dans le dictionnaire Bloch et Wartburg l’origine du mot de corbillard je découvris un coche d’eau qui transportait des nourrissons. Je me rendis le lendemain à la Bibliothèque nationale qui se trouvait alors rue de Richelieu, dans le IIe arrondissement de Paris, dans l’ancien palais qu’occupait jadis le cardinal Mazarin. Je consultais une histoire des ports. Je notais trois dates : 1595, 1679, 1690. En 1595 les corbeillats arrivaient à Paris le mardi et le vendredi. Les mariniers les délestaient tout d’abord du fret puis ils débarquaient les nourrissons serrés dans leur maillot, fichés tout droits dans leur logette sur le pont ; ils les posaient sur des tonneaux sur la grève ; les petits bébés entravés étaient restitués ensuite un à un à leur mère par un homme qu’on appelait le meneur de nourrissons. Dès l’aube, le lendemain — c’est-à-dire tous les mercredis et samedis — les corbeillats transportaient de Paris à Corbeil d’autres petits afin qu’ils tètent le sein et sucent le lait des nourrices dans la campagne et la forêt. En 1679 Richelet écrivait corbeillard. En 1690 Furetière écrivait corbillard et le définissait : Coche d’eau qui mène à Corbeil petite ville à 7 lieuës de Paris. C’est ainsi que le corbillard, du temps où vivaient à Paris Malherbe, Racine, Esprit, La Rochefoucauld, La Fayette, La Bruyère, Sainte-Colombe, Saint-Simon, était un bateau de nourrissons qui voguait sur la Seine, longeant les berges, hurlant.

Pascal Quignard, La Barque silencieuse, Dernier royaume VI, Folio / Gallimard, 2011 (éditons du Seuil, 2009), p. 9-10.

XIe traité : Liber

Le terme de « livre » ne peut être défini. Objet sans essence. Petit bâtiment qui n’est pas universel.

tablette de Sumer

La « réunion de feuilles servant de support à un texte imprimé, cousues ensemble, et placées sous une couverture commune » ne le définit pas. Ce que les Grecs et les Romains déroulaient sous leurs yeux, les tablettes d’argile que consignait Sumer, les bandes de papyrus encollées de l’Égypte, les carreaux de soie de la Chine, ce que les médiévaux enchaînaient à des pupitres et qu’ils étaient impuissants à porter sur leurs genoux, ou à tenir entre les mains, les microfilms qu’entassent les universités américaines, des feuilles de palmier séchées et frottées d’huile, des lamelles de bambou, des briques, un bout de papier, une pierre usée, un petit carré de peau, une plaque d’ivoire, un socle de bronze, une pelure d’écorce, des tessons — rien de ce que l’usage de ces matières requiert ne s’éloigne sans doute à proprement parler de la lecture, mais rien ne vient s’assembler tout à coup sous la forme plus générale ou plus essentielle du « livre ». Même, l’addition de tous les traits hétérogènes que ces objets présentent, cette addition ne le constituerait pas.

Les critères qui le définissent ne définissent rien.

[...]

Pascal Quignard, Petits traités, tome III, éditions Clivages, 1984, p. 41-42 (repris en Folio / Gallimard, Petits traités I [tomes I à IV], 1997).

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la barque silencieuse, un littéraire, petits traités, livre | ![]() Facebook |

Facebook |

16/06/2011

Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure

Chanson du dernier enfant juif

Mon père est pendu à l’étoile,

ma mère glisse avec le fleuve,

ma mère luit

mon père est sourd,

dans la nuit qui me renie,

dans le jour qui me détruit.

La pierre est légère.

Le pain ressemble à l’oiseau

et je le regarde voler.

Le sang est sur mes joues.

Mes dents cherchent une bouche moins vide

dans la terre ou dans l’eau,

dans le feu.

Le monde est rouge.

Toutes les grilles sont des lances.

Les cavaliers morts galopent toujours

dans mon sommeil et dans mes yeux.

Sur le corps ravagé du jardin perdu

fleurit une rose, fleurit une main

de rose que je ne serrerai plus.

Les cavaliers de la mort m'emportent.

Je suis né pour les aimer.

Edmond Jabès, Chanson pour le repas de l’ogre, dans Je bâtis ma demeure, Poèmes 1943-1957, Préface de Gabriel Bounoure, postface de Joseph Guglielmi, Gallimard, 1959, p. 69.

Autour d’un mot comme autour d’une lampe. Impuissant à s’en défaire, condamné, insecte, à se laisser brûler. Jamais pour une idée mais pour un mot. L’idée cloue le poème au sol, crucifie le poète par les ailes. Il s’agit, pour vivre, de trouver d’autres sens au mot, de lui en proposer mille, les plus étranges, les plus audacieux, afin qu’éblouis, ses feux cessent d’être mortels. Et ce sont d’incessants envols et de vertigineuses chutes jusqu’à l’épuisement.

Parler de soi, c’est toujours embarrasser la poésie.

Il y a des êtres qui, leur vie durant, sont demeurés la tache d’encre au bout d’une phrase inachevée.

Un jour, la poésie donnera aux hommes son visage.

Le lecteur seul est réel.

La poésie est fille de la nuit. NOIRE. Pour la voir il faut ou braquer sur elle une lampe de poche — c’est pourquoi, figée dans sa surprise, elle apparaît à nombre de po ètes comme une statue — ou bien, fermer les yeux pour épouser la nuit. Invisible, puisque noire dans le noir, pour se manifester à vous, la poésie fera usage alors, de sa voix. Le poète se laissera fléchir par elle. Il ne s’étonnera plus lorsque, confiante, cette voix, pour lui, prendra la forme d’une main : il lui tendra les siennes.

Lorsque les hommes seront d’accord sur le sens de chaque mot, la poésie n’aura plus de raison d’être.

À l’approche du poème, aurore et crépuscule redeviennent la nuit, le commencement et le bout de la nuit. Le poète y jette alors son filet, comme le pêcheur à la mer, afin de saisir tout ce qui évolue dans l’invisible, ces myriades d’êtres incolores, sans souffle et sans poids, qui peuplent le silence. Il s’emparera, par surprise, d’un monde défendu dont il ignore les limites e tla puissance et surtout l’ empêchera, une fois pris de périr ; les êtres qui le composent, comme les poissons, préférant la mort à la perte de leur royaume.

Hanté par chaque ombre perpétuée indéfiniment, il déchire un rideau de velours, paupière du secret.

La poésie n’a qu’un amour : La poésie.

Edmond Jabès, Les mots tracent, dans Je bâtis ma demeure, Poèmes 1943-1957, Préface de Gabriel Bounoure, postface de Joseph Guglielmi, Gallimard, 1959, p. 156, 157, 158, 158, 159, 163, 164, 165, 165.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, je bâtis ma demeure, chanson du dernier enfant juif, art poétique | ![]() Facebook |

Facebook |