24/01/2019

Antoine Emaz, Lichen, lichen

Me paraissent importer l’émotion (produite par l’expression au plus près possible d’une expérience), et le sens comme connexion possible, même intermittente, entre la langue arrêtée du livre et celle, vive, du lecteur. Partant de là, tout trajet poétique juste devient défendable.

Méthode. Commencer peut-être par saper la confiance en soi, se vider, réduire la vanité, ne plus savoir. Écrire. Ensuite, casser l’écrit, et trouver dans les miettes qui restent de quoi encore écrire, parce que ce sera ça ou rien. Là, on commence d’ordinaire à arriver sur zone.

Écrire, c’est peut-être risquer une parole en deçà de la question, avant ce qui deviendrait question si l’on travaillait dans l’ordre de la pensée, peut-être. Saisir sans comprendre ? La formulation ne va pas, mais ce qu’elle vise est juste. Il s’agit bien de saisir un mouvement de vivre, comme un remous, une convulsion, un soubresaut, une tension brusque…On ne localise pas forcément ce qui se passe, mais il y a bien cet essorage brutal et sans mots. Le poème, alors, c’est tenter de voir.

Tout poème a une portée politico-morale, de façon manifeste, ou bien par son refus d’interroger directement ces questions. Le « dégagement » est aussi significatif que « l’engagement ». Je ne demande aucunement au poète d’expliciter ses choix ; je dis simplement qu’il doit les assumer vis-à-vis de lui-même et de son lecteur. Si la poésie n’est que très peu un mode d’action, elle n’est pas façon de fuir ; elle n’est pas non plus exclusivement de l’ordre du privé passé dans le domaine public. Idéalement, elle devrait pouvoir investir tous les domaines d’une vie d’homme, ici et maintenant.

Antoine Émaz, Lichen, lichen, dessins d’Anne Mark, éditions Rehauts, 2003, p. 13, 15, 22, 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine Émaz, lichen, émotion, expérience, engagement | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2018

Antoine Emaz, Prises de mer

Dans une caractérisation de la mer, le lecteur lit qu’elle « vient (…) s’affaisser », « Quelque chose comme une fatigue, ou une paresse — de mer lasse » ; plus loin, à propos des vagues, « nerveuse » apparaît après une série d’adjectifs. Rien qui puisse arrêter la lecture, habitués que nous sommes à ce que tout ce qui est vivant ou en mouvement soit décrit de manière anthropomorphique ; Antoine Emaz interrompt son propos et commente : « Parler d’un mer calme ou nerveuse, en colère, ne veut sans doute rien dire mais cela permet de s’entendre à défaut d’être exact ». On reconnaît dans la remarque sa rigueur dans l’usage de la langue, on la retrouve à chaque instant dans les pages de ce Journal, consacré à ce qui est vu, selon la saison, à différents moments du jour.

Anroine Emaz note ainsi précisément des bruits, celui des vagues que l’on écoute dans le sielnce autour, celui des coquillages que le pied écrase et qui se détache au milieu d’autres, celui du vent dont le « poids » et le « mouvement » appelle des comparaisons avec ce qui est vu dans les tableaux de Klee, la flèche organisatrice de l’espace. Sont relevés aussi avec précision les couleurs : bleu de source, (le ciel), gris étain, bleu frais, bleu soutenu (la mer), etc., la couleur de la mer changeant selon l’endroit d’où on l’observe : brune parce qu’elle prend la couleur du sable, puis après « quelques mètres de vert » bleu foncé. Pourtant, ces « prises de mer » ne sont pas seulement comparables à des marines.

Le premier paysage décrit, c’est celui du matin, où la relation entre le mouvement incessant des vagues s’accorde avec le « peu de bruit » et procure une impression de tranquillité. Mais ce qui est récurrent dans ces pages, c’est la saisie du vide de la mer, de l’espace, un vide associé au calme de la marche devant l’eau : elle n’a « ni but ni errance, comme les vagues du bord qui se plient et se déplient ». Ce vide n’a rien d’angoissant, on mesure ce que l’on est quand on prend conscience de la disproportion entre notre corps et l’étendue maritime, « on ne se perd pas, on s’efface pour se retrouver plus loin à l’intérieur, bout minime anonyme du vivant ».

L’action du vent transforme le paysage, le sol s’érode, le sable se met en mouvement et l’on a alors le sentiment de « marcher dans ce qui s’en va ». Il faut ajouter à ce caractère éphémère du paysage (« on passe ») que la perception constante du vide donne à penser que l’espace (de la mer, devant la mer) ne peut être une demeure, seulement un espace de passage ; les humains deviennent vite des silhouettes, des « bâtons verticaux sur l’étendue ». Si l’on tient cependant à les garder comme terme de référence, c’est sans doute « pour croire un peu saisir les choses ». C’est cette saisie des choses, si modeste soit-elle, qui importe : prendre sa mesure, pour Antoine Emaz, c’est toujours la condition pour « ouvrir et libérer ». Il y a, ici comme dans la plupart des écrits d’Antoine Emaz, des réflexions dans la lignée des moralistes classiques — ce qui les rend d’autant plus attachants.

Antoine Emaz, Prises de mer, le phare du cousseix, 2018, 16 p., 7 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 9 Juillet 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, prises de mer, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

01/09/2018

Antoine Emaz, D'écrire un peu

On a pu lire au fil des ans de nombreuses observations d’Antoine Emaz à propos de son écriture, plus généralement de ce qu’était pour lui la poésie, dans des recueils de notes — le dernier en date, en 2016 : Planche(éditions Rehauts) ; ces textes, souvent brefs, appartenaient à des regroupements qui comptaient des remarques et observations autour d’un jardin, d’une lecture, de la couleur du ciel, de la préparation d’un repas, etc. D’écrire un peuréunit cette fois des réflexions qui forment, sans du tout qu’il y ait fermeture, un ensemble continu à propos de sa pratique. Ce ne sont pas des retours sur tel livre publié, ni en rien des "conseils" (cf les Conseils à un jeune poètede Max Jacob), il s’agit bien d’une poétique qui prend l’allure d’un manifeste dans la mesure où, contrairement à beaucoup de poètes aujourd’hui, il place au centre de son travail l’émotion, le sensible, c’est-à-dire le réel.

Pour Antoine Emaz, l’écriture n’existe que dans une relation forte à la réalité, réalité de celui qui prend la plume, qui engage ce qu’il est. Le poème s’écrit à partir d’une émotion, soit littéralement de ce qui met en mouvement ; selon sa force, le corps réagit et « parle son langage de corps » (avec les larmes, par exemple) ou l’on entreprend de modifier ce qui a provoqué ce mouvement. Si l’on pose que le poème a pour source l’émotion, alors s’accomplit un parcours, du « choc de la vie et du réel jusqu’à un choc d’ordre poétique ». Il y a alors une mise à distance pour « se retrouver et retrouver l’autre, les autres » ; le poème, dans cette perspective, quel que soit son point de départ, est donc toujours du côté de la vie, de l’avenir.

Placer l’émotion, le sensible à l’origine du poème n’est évidemment pas nier l’importance de la culture antérieure de celui qui écrit, des lectures et des influences, de la connaissance de la langue, de la manière de penser le monde, de la mémoire, mais ces éléments qui forment un « sol » ne sont pas l’impulsion qui conduit au poème, ils n’interviennent qu’en second lieu. Quelle émotion plutôt qu’une autre suscitera le poème ? « On ne sait pas » et l’on n’écrit pas parce qu’on a décidé de le faire, « Attendre : aucun poème n’est nécessaire, sauf celui qui s’écrit de lui-même, dans l’élan d’un moment, maintenant, souvent préparé par une longue patience. »

Ce n’est pas dire que la question de la forme est évacuée, bien au contraire. On pourrait lire une provocation dans des affirmations comme « il s’agit d’enregistrer, rien d’autre », si l’on oubliait que c’est l’émotion qui suscite les mots et, donc, que la forme « naît en même temps qu’elle s’écrit ». Dans cette perspective, le premier temps de l’écriture implique jusqu’à un certain point le retrait du sujet ; comme le précise Antoine Emaz, « Ne pas résister [à la venue des mots], juger ou intervenir », « S’effacer », tant que l’émotion dicte les mots. Une distinction nette est introduite entre le moment où seule compte « la force-forme primitive » et le temps plus long de la reprise ; interviennent alors les connaissances — et aussi « doute, autocritique » — pour parvenir à la « justesse » de l’écriture, soit la restitution au plus près de ce qui a ébranlé le sujet. C’est là qu’il faut « brouillonner » longtemps, que la « menuiserie » patiente vise à trouver la forme juste, qui permet d’articuler le vivre et l’écrire : mettre au point pour qu’il y ait « vibration exacte des mots, son et sens. »

Il est clair que les expériences fortes d’une vie sont rares, celles de l’enfance revenues par la mémoire peuvent d’ailleurs redevenir présentes, et tenter de les recréer dans un poème ne sera jamais seulement un arrangement de mots. C’est dire, il faut y insister, que pour Antoine Emaz, le poème n’est pas une recherche du "beau" (que l’on aurait bien des difficultés à définir), il s’agit toujours d’« Atteindre en mots une certaine intensité de vivre, voilà ce que je demande à un poème, un livre. »

Antoine Emaz, D’écrire un peu, Æncrages & Co, 2018, np, 15 €.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, d’écrire un peu, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2018

Antoine Emaz, D'écrire, un peu

Tenter de dire écrire. Ou plutôt comment j’écris ; en cette manière, chacun ne peut parler que pour soi, faire ce qu’il peut avec ce qu’il est. On ne se dépasse pas. Simplement, parfois, on découvre être allé plus loin. Par ailleurs, plus loin, tout en restant ici, soi. Bien obligé. On ne change pas de peau comme de chemise ; or, écrire, c’est risquer la peau, pas la chemise, sauf erreur.

Antoine Emaz, D’écrire, un peu, Æncrage & Co, 2018, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, d’écrire, un peu, art poétique | ![]() Facebook |

Facebook |

02/07/2018

Antoine Emaz, Prises de mer

Le craquement des coquillages sous le pied, et les vagues, très près. Leur bruit assez sourd, d’air et d’eau, continu parce que constitué de plusieurs sons qui s’entremêlent le claquement de l’eau à la retombée, les souffle de l’écume, mais aussi la fin de la vague précédente qui s’étale et diminue son chuintant puis repart en raclant un peu.

Une sorte de magma : plusieurs sons se percutent, se superposent, se fondent, et varient doucement à l’intérieur d’une amplitude globale qui reste sensiblement la même.

Antoine Emaz, Prises de mer, le phare du cousseix, 2018, p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, prises de mer, mer, vague, magma | ![]() Facebook |

Facebook |

26/01/2018

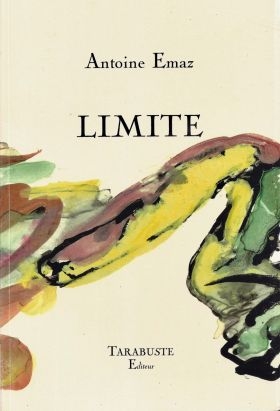

Antoine Emaz, Limite : recension

« une lumière d’être / malgré »

Limite débute sous la forme d’un journal, noté « sans date », avec sept poèmes en prose ; les six premiers sont numérotés, un "etc" termine les quatrième et cinquième, ouvre et clôt les suivants, titrant le dernier. Le passage du paysage maritime — paysage récurrent d’un bout à l’autre de Limite — à l’écriture est assuré ici par le glissement de « plage » à « page ». Cette entrée répète d’un bout à l’autre le recommencement, celui de la mer, mais elle met aussi en évidence le changement qu’elle provoque, analogue à ce que modifie l’écrivain aux prises avec la langue. On peut y lire la figure de ce qui, d’un poème à l’autre, est repris, l’image de la mer sans limite, du ressassement, tout comme le texte, obstinément, conserve des « stèles bornes balises ». L’érosion provoquée par la mer a lieu avec le temps et ce temps vécu dans la maladie, « même s’il n’y a pas de sens au bout », temps de l’attente, laisse des « traces graphes de vie ». Le dernier poème du livre est également titré « sans date » ; si la guérison n’est pas acquise, ce n’est plus le temps de la répétition mais celui de « l’air le temps ouverts », celui du temps comme « une vaste nappe d’eau calme ».

Maladie, guérison : le livre est en effet, sous une forme privilégiée par Antoine Emaz, celle de poèmes en vers libres datés, le récit d’une vie « en attente », d’une lutte contre une fin possible avec, toujours, la volonté chaque jour de « ne pas être / momie » comme on le lit dans Plaie (2010). Il est daté du 10.08.2013 au 13.07.2015, avec un nombre élevé de textes l’année 2013 (35 pour 39 au total), les moments d’écriture en continu du 20 au 29 octobre et les premiers jours de novembre, sans rien de restitué entre le 23 février et le 6 décembre 2014, sans que l’on sache si des pages ont été écrites pendant ces jours dominés par la répétition. Cependant le récit évite les redites et quand il y a retour sur le même, c’est pour creuser, comprendre ce que le temps de la maladie modifie.

Dès les premiers moments, le corps n’a plus sa place dans l’espace et dans le temps social ; du quotidien demeurent des bruits, des odeurs, la forme et la couleur d’une fleur, des « bouts de réel », mais tout se passe comme si le corps s’était retiré. Ce qui est éprouvé, c’est la limite du corps, fragile, et viennent pour le dire des images liées à la mer. Le corps ressemble à un « canot vide après naufrage », défait et qui s’éloigne du vivant avec le temps qui passe : « la barque est déjà partie / sa voile est noire ou blanche », comme celle du navire qu’attend Yseut sur la rive. Plus loin, le corps est « moitié radeau / demi épave » et, la maladie vaincue, n’est plus que « vieille barque ». Ce qui s’impose dans ce repli non choisi, c’est une autre limite, l’ « arrêt / du désir / de l’élan du désir ». Que reste-t-il dans ce qui apparaît comme un « temps de fin », une "fin de partie", comme écrit Beckett ?

« reste du présent malingre », « des bribes de rien »…, et tout ce à quoi on tenait s’effiloche, perd de sa réalité puisqu’ « on va vers ce qui s’en va ». La pensée vive de la disparition entraîne la conscience que toute relation sera, bientôt, perdue ; aussi, rien de ce qu’a été le passé ne peut prendre sens : quoi faire venir des jours anciens ? Antoine Emaz écrit justement, « de l’eau du sable ». Reviennent des fragments d’une lettre d’Emily Dickinson, autumn leaves interprété par Miles Davis, et souvent les verbes ne sont plus conjugués comme s’il était impossible, ou inutile, de se situer dans le temps ; ainsi : « tout évacuer laisser filer dans l’illisible de nuit magma même plus ciel sol dissoudre le tout […] ». Quel sens alors peut avoir l’écriture dans un tel contexte ?

Pour Antoine Emaz, il ne s’agit pas de laisser du sens mais, le mot est repris, des traces, comme ces « empreintes de mains » que laissèrent dans quelques grottes des préhistoriques. Ou encore « un petit feu de langue », parce que malgré la fin annoncée, les changements du corps, « reste une peau de mots qui bat / comme du linge sur la corde ». Peu de textes disent aussi fortement l’importance que peuvent avoir les mots pour « tenir », « durer », quand la vie s’échappe, contre l’approche de la « dame de pique ». C’est un leitmotiv qui charpente le livre. Dès le début est exprimée la crainte qu’à un moment donné les mots manquent ; ce que l’on a connu, aimé n’est plus, d’une certaine manière, que « débris déchets poussière » sans les mots qui font, malgré tout, reparaître ce qui fut. Un jour, proche ou non, le corps ne sera plus mais, en cet instant, il y a « toujours des mots sous la main », des mots parce que, comme dans Jours (2009) le « vide est à dire ».

Limite poursuit — « creuse », comme la mer — ce qui est dit dans tous les livres d’Antoine Emaz. Il y a toujours quelque chose à vivre, avec autrui, le nouveau matin, le « bruit du frigo », les fleurs : le dernier poème s’ouvre ainsi : « sur la table un bouquet d’anémones […] ». C’est cette vie, dans ce qu’elle a de plus "évident", le réel, qui est à dire, et quand la maladie s’éloigne, « ce n’est pas la vraie vie qui commence il n’y a pas d’ailleurs ».

Antoine Emas, Limite, Tarabuste, 2016, p.,, 15 €. Cette note a été publiée dans Sitaudis le 5 janvier 2017.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, limite | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2016

Antoine Emaz, Limite

24.10.2013

I

les mots

dans la masse de nuit

fondus absorbés perdus

retournés à l’encre

en rester là

serrer ce qui reste

pas plus avant

ce soir

la nuit gagne

II

les mains lâchent

ce sera

chiens de faïence

jusqu’à l’aube

on n’ira pas plus loin

nuit saturée

on entend son rire fou

écrasé

elle pouffe

s’étouffe de mots

gavée

ou bien c’est le vent

mais décidément

cette partie-là

est perdue

Antoine Emaz, Limite,

Tarabuste, 2016, p. 101-102.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, limite, mot, nuit, vent | ![]() Facebook |

Facebook |

19/11/2016

Antoine Emaz, Cambouis

Il ne faut pas briller, mais luire. Les images les plus faibles ont la résonance la plus longue. Celles qui flashent durent leur éclair, pas davantage.

Vieux disque de Dylan, Blonde on blonde, et temps gris dehors. Correspondance entre cette lumière faible, de saison, et la vieillerie intacte de la chanson. Aucune nostalgie, seulement voir-entendre du temps.

Loin de la poésie, au sens où la langue n’interfère pus avec ce qui est. Les arbres et la pluie sont, sans demander leur reste de mots. Comme si les cordes internes étaient détendues, qu’il n’y avait plus qu’un désir de laisser filer le temps pour se refaire.

« Ajoutez quelquefois, et surtout effacez » (Boileau Art poétique). Juste. On n’a jamais fini d’enlever du trop.

Si tu n’écris pas de poèmes, ne te soucie pas. Tu ne devais pas en écrire. Ou tu n’étais pas à la hauteur. Ou tu n’avais pas besoin, intensément, d’en écrire. Et voilà. Laisse aller, attends.

Antoine Emaz, Cambouis, Seuil, 2009, p. 23, 46, 69, 93, 124.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, cambouis, image, nostalgie, poésie, langue, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

04/04/2016

Antoine Emaz, Planche

Tel qu’il est, et compte tenu de l’histoire, ce monde paraît sans issue. À partir de là, on peut commencer le travail vers quelle résistance ou quel espoir, même malingre. Poésie, une charpie de mots pour soigner, accompagner un peu cette blessure du négatif. Chanter quoi dans ce tohu-bohu de misères et d’impasses ? Chanter. Le peu possible. À bouche fermée, si nécessaire.

Je revois le visage de cette élève de 2e me demandant pourquoi ce que j’écris est « si sombre ». Dans son ton, ce n’était pas une critique, plutôt une lassitude. Je comprends très bien ce désir d’échappatoire que mes poèmes ne permettent guère. « Nous ne sortirons pas du sort des condamnés » écrivait déjà Reverdy. Le poète n’est pas un enchanteur, même « pourrissant ». Mais il ne confond jamais peu et rien.

Antoine Emaz, Planche, Rehauts, 2016, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plance, monde sans issue, négatif, échappatoire, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

28/02/2016

James Sacré, Figures qui bougent un peu, et autres poèmes

Figure 9

La nuit la neige ou presque la nuit le soir

les arbres immobiles qui sont dedans, les talus hauts

les maisons ou rien que des vieux hangars sont allongés là contre

j’aimerais penser à d’autres lieux que j’aime

aussi dans un soir d’hiver avec des traces de neige

elle se défait plus vite dans le coin des prés

ça ne change pas grand chose au paysage d’aujourd’hui

c’est à la fin la seule solitude qui vient

la nuit se fait.

Je l’entends venir de très loin je suis debout dedans la nuit

le vent bouge un peu il y a le chaud d’une bête pas loin

autrefois est-ce que c’était pas la solitude qu’on croyait d’aujourd’hui

qui faisait comme du silence et l’illusion d’un espace grand ?

il n’y a presque rien maintenant

la neige est noire on n’entend plus rien.

Bien sûr dans ces limites mal tracées que fait la nuit

avec les prés ceux touchant les derniers toits de la ferme

avec les arbres soudain grands les buissons noirs

on peut laisser se perdre la peur et l’imagination

c’est quand même le cœur battant les fesses

un peu serrées qu’est-ce que j’attends c’est pas

besoin d’en dire la solitude a le sourire

de ce qu’on veut le temps aussi

la nuit continue touche-t-elle vraiment les branches de ce poème ?

James Sacré, Figures qui bougent un peu, et autres poèmes, préface d'Antoine Emaz, Poésie / Gallimard, 2016, p. 42-43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, figures qui bougent un peu, antoine emaz, nuit, neige, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2016

Antoine Emaz, Soirs

accorder la langue

sur peu de choses

là ce soir

seul

avec

le jour en vrac

tout est passé

restent l'herbe

quelques feuilles tordues sèches

le froid clair encore le mur

entre l'herbe et le mur

la lumière glace

à chaque fois renvoie

une paroi de froid

à la fin le crépi

craque gris

dans le soleil qui baisse

voilà

peu de choses

dans un temps bref où passent

beaucoup de morts trop

vite

la vie dure

poser le peu comme simple

autant que possible

l'œil ras

dans l'herbe courte

les mots

on ne sait pas trop

ils tracent comme des bouclettes

des mèches de sens sans

tête

même hors vent ils frisent

quand sur la table

une bouteille tient nette

sa forme

pour bien faire il faudrait

des mots cendriers lourds

des pavés de verre clair quand

dehors brûle

[...]

Antoine Emaz, Soirs, Tarabuste,

1999, p. 74-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, soirs, langue, temps, vents | ![]() Facebook |

Facebook |

25/01/2015

Antoine Emaz, De peu

Bleu très bleu

dans le ciel sans fin d'œil

toute histoire engouffrée

rien

quasi lisse vaste couleur quelle

espèce de bleu

sans honte

tant il est sans mémoire

* * *

ciel plein ciel

sans anges

on rêve leurs battements d'ailes

leurs bruits de mouettes folles

d'envol

alors qu'on veut seulement des mots

pour ici

sous l'aplat de l'été

* * *

comme vivant sans mort

face levée face

au vide du bleu

distendu

couleur d'air

jusqu'à la nuit qui croûte

* * *

soleil fixe

dehors s'efface on s'efface

rien que de la lumière

et plus personne

pour voir

limite basse d'être là

l'été mure

* * *

tristesse sans cause

venue comme du bleu du mot trop court

pour trop de ciel

pas sûr que ce soit si simple

cela n'explique pas

cet abattis de fatigue

pas seulement le bleu

ce qui a lieu dessous

aussi

Antoine Emaz, "Bleu très bleu"

dans De Peu, Tarabuste, 2014, p. 269-270.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, de peu, bleu très bleu, mot, tristesse | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2014

Antoine Emaz, Jours

2. 03. 08

la peur

la mémoire noire

on ne la rappelle pas

elle vient

quand elle veut

ou peut-être au signal

d'un ultra-son de vivre

elle remonte

on lui fait sa place

sans parler

on attend qu'elle reparte

par le premier train de nuit

le plus souvent

quand on l'entend venir

on commence par prendre un verre

et s'occuper de tout et rien

histoire

d'espérer qu'elle passera

à quelques pas

sans voir

on la sait bête

taupe

parfois ça marche

on ne la revoit plus

elle ne faisait que passer

elle a jeté son froid

rappelé assez que l'on était

poreux

[...]

Antoine Emaz, Jours, éditions En Forêt /

Verlag Im Wald, 2003, p. 109 et 111.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, jours, peur, attente, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

05/02/2014

Antoine Emaz, Plaie — note à propos d'Antoine Emaz, Flaques

les heures passent

à la manivelle

au hachoir

on les force à passer

sans rien faire

l'horloge resterait bloquée

avec ses poids

au bout de leurs cordes

et le gros balancier de cuivre

immobile

arrêté

ce jour-là

ce lieu mental

attire

dès qu'on s'en approche

comment

désactiver

on pourrait partir loin

cela ne changerait rien

il faut remettre en état

la tête

absorber

le choc

ensuite seulement on pourra voir peut-être

s'il y a du ciel plus bleu et pas d'hiver

ailleurs

Antoine Emaz, Plaie, encres de Djamel Meskache,

Tarabuste, 2009, p. 79-80.

*

Note à propos du dernier livre d'Antoine Emaz, Flaques, encres de Jean-Michel Marchetti, centrifuges, 2013, 110 p., 12, 50 €.

Depuis 2003 avec Lichen lichen, parallèlement aux livres de poèmes, Antoine Emaz publie des notes. Il s'agit d'extraits de ses carnets, sorte de fourre-tout où ce qui arrive au jour le jour est consigné, pour une raison ou une autre. Pas de doute, ces fragments retenus sont bien « à mi-chemin d'un peu tout et n'importe quoi : description, poème, pensée, journal, bon mot, critique, ébauches... » (47). La liste n'est pas exhaustive, et il faut ajouter que le lecteur passe de propositions sur la poésie à des remarques sur le rassemblement, dans Sauf (2011), de plusieurs livres, de réflexions sur la lecture de Titus-Carmel à des citations de Klee (sur la forme), de Reverdy ou de Joubert, du commentaire d'une émission de radio consacrée à Sylvia Plath à une esquisse d'analyse du narcissisme. Il y a, dira-t-on, un désordre qui rend la lecture difficile, puisque les notes semblent ne donner que la « vie à vif » (56), sans l'organisation qui a abouti, comme l'écrit Antoine Emaz, aux Petits traités de Quignard.

Ce serait pourtant une lecture myope que de ne pas reconnaître des lignes de force dans Flaques. Le titre — un seul mot, comme le titre des livres de poèmes — évoque le minuscule (ce qui reste après la pluie), ce à quoi on ne s'arrête pas, comme les précédents titres des recueils de notes, Cambouis, Cuisine ou Lichen lichen, et Antoine Emaz s'interroge sur le lien qui pourrait être établi entre les poèmes et le « ramasse-miette du vivant » (62) que sont à ses yeux les carnets. Les notes en effet, on l'a dit, retiennent ce qui passe et s'oublie, s'attardant aussi bien sur un passage d'étourneaux, « nuages d'oiseaux » (73) que sur la figure d'un homme âgé qui chantonne La valse brune à la caisse d'un supermarché. Mais comment ne pas s'apercevoir que certains de ces regards sur le quotidien sont aussi le matériau de la poésie d'Antoine Emaz.

Le livre s'ouvre sur ce qu'est la vie pour chacun ("on"), « Ne plus rien avoir à retenir : la vie va, on est dans son courant muet. Il y a là, un moment, non pas une joie, mais une forme précaire de paix » (9), motif repris à diverses reprises — « le gros du temps d'une vie est linéaire, répétitif, quotidien. » (33). Ce début est suivi d'une affirmation sur le fond de l'écriture, motif récurrent dans les écrits d'Antoine Emaz, et constitue une charpente de Flaques : « Le plus important de ce que tu vis n'est pas forcément le plus important à écrire. L'essentiel, c'est ce que tu peux écrire de vivre. » (9) Le lecteur ne sera pas surpris de lire ces deux propositions réunies dans la dernière phrase du livre : « [si l'artiste] ne peut plus vivre écrire publier, alors très vite, il va mal et manque d'air. » (103)

Parallèlement, ce qu'est la poésie, et plus largement le fait d'écrire, sont des thèmes qui reviennent sans cesse dans Flaques ; parlant de la table où il s'installe pour écrire, face au jardin, il note : « C'est là que je me sens à ma place, qu'il y a du plaisir à vivre un peu comme si le monde des mots, des livres était devenu prioritaire sur le monde des hommes. Même s'il s'agit d'un retrait, pour rejoindre au bout. » (22). Quant à la poésie, faut-il la définir ? Il propose une formule : « Du vif qui] se cristallise en mots » 29), ou reprend Philippe Beck, même s'il s'estime loin de son écriture : la poésie, un « engin de captation du monde sans merveilleux » (91). Mais ailleurs : « Parce que la poésie est sans définition, on continue d'en proposer » (72). On peut au fil des pages relever les doutes — que restera-t-il de ce qui s'écrit aujourd'hui ? —, mais ce qui est assuré, c'est la certitude que l'art — l'écriture— est le premier pôle de la vie, si l'on entend toujours que « vivre reste premier » (87).

Note parue dans Sitaudis.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plaie — note à propos de flaques, temps, ailleurs | ![]() Facebook |

Facebook |

28/01/2014

Antoine Emaz, Flaques, dessins de Jean-Michel Marchetti (2)

Je suis seul ; il fait froid ; il pleut sur le jardin ; la lumière tombe ; profondément, je suis bien.

Pluie régulière et pas fine, claquettes légères sur le plastique du toit. Je viens de raturer "heureux" parce que ce n'est pas l'adjectif approprié. Je suis neutre, c'est-à-dire en paix avec ce monde (non pas le monde) et avec moi (non pas les autres).

Aucun stoïcisme ou quelconque dépassement par je ne sais quelle vertu, aucun principe suivi d'une quelconque spiritualité lointaine. C'est parfaitement immédiat : un accord profond avec la pluie, le bout de mur gris, les arbres quasi nus, cette lumière pauvre juste. Juste ce moment : accord. Je vis avec ; je me dissous dedans. Je ne parle pas de bonheur, je parle d'être Le neutre, c'est de l'être pur.

Aucune sagesse. Vivre en tension, contradiction présente ou alternance d'angoisse et de calme. Être sage revient à être mort avant de mourir. Aucune envie de cela : je préfère de loin affronter mes peurs, mes joies... mon lot de vivre, souffrir inclus, car tout cela ne va pas sans mal. Mais pouvoir au moins me dire que je n'ai pas évité ma vie.

Antoine Emaz, Flaques, dessins de Jean-Michel Marchetti, éditions centrifuges, 2013, p. 51.

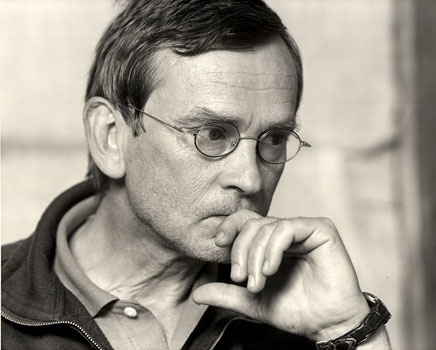

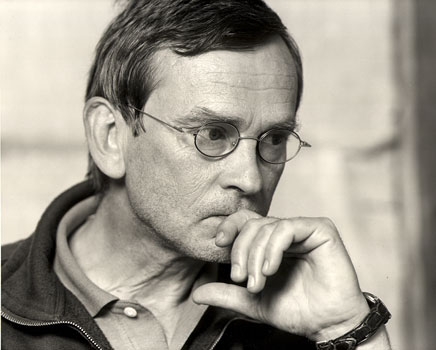

Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, flaques, dessins de jean-michel marchetti, être bien, pluie, accord, vivre | ![]() Facebook |

Facebook |