31/05/2018

Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon, Bréviaire à l'usage des Sœurs Mineures

Photo Clémentine Pace, Diacritik, janvier 2016

Matines

on tombe de vis à mort du côté mort de là puis quand

‘Ce Dit Etant Dit’ comme dieu nous sauve

exprime assez mal ce que je sens . de qui porte les faux .

puis selon quoi selon . tenter le diable à l’unitexte

.

va porte à qui les deux petits pareils . cela croyez-vous c’est dit qu’une fois j’admette . pleuvoir sur mon épaule . qu’ils baisent en superflu

casse caillasse . des choses que j’entaille . je m’achèterai comme on dit . un trait d’esprit pour vestibule

ne sait où donner du casque . sans coït préalable . somme fissurable des comme qui on s’en branle . carapace les rats

sois prompt à la noyade

.

ah . commettre des actes de bavure et saigner large . façon fredon diable . seulement mardi j’ai pleuré

Laudes

un faux pas aux airs de faux soi . dans la pente ce bruit redit . file fillette au pan carré

trace des mains en tas de poudre . grise d’alors trois fois les crie . collant si petite . reprends là tu temporises . un quart de tour culotte serrée

.

‘Dis ceci Salopard Qui n’a jamais vu des yeux Qui n’a fermé les Siens sur l’éphémère ?’

si brève heureuse d’exil et sueur . grille grillons ses clopinettes . désenchantée par mégarde

‘Ne vous a jamais Dit’

.

un soir P nous a quitteś . bec en lièvre griffes et mirettes . vous ne trouvez rien à redire . ah . maquiller pieds et crânes maquisards . les ex æquo se reproduisent

acquitte la petite redite . petite exclusive . trois fois se tord sur nos oui . coup de pied ce matin j’ai prié pour qu’elle gagne

[…]

Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon, Bréviaire à l’usage des Sœurs Mineures, dans La vie manifeste, revue numérique.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes et maël guesdon, bréviaire à l’usage des sœurs mineures, matines, laudes | ![]() Facebook |

Facebook |

30/05/2018

Théophile de Viau, Après m’avoir fait tant mourir,

Ode

Un Corbeau devant moi croasse,

Une ombre offusque mes regards,

Deux belettes et deux renards

Traversent l’endroit où je passe :

Les pieds faillent à mon cheval,

Mon laquais tombe du haut mal,

J’entends craqueter le tonnerre,

Un esprit se présente à moi,

J’ois Charon qui m’appelle à soi,

Je vois le centre de la terre.

Ce ruisseau remonte en sa source,

Un bœuf gravit sur un clocher,

Le sang coule de ce rocher,

Un aspic s’accouple d’une ourse,

Sur le haut d’une vieille tour

Un serpent déchire un vautour,

Le feu brûle dedans la glace,

Le Soleil est devenu noir,

Je vois la Lune qui va choir,

Cet arbre est sorti de sa place.

Théophile de Viau, Après m’avoir fait tant mourir, Œuvres choisies, édition présentée et établie par Jean-Pierre Chauveau, Poésie / Gallimard, 2002, p. 88 et 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théophile de viau, après m’avoir fait tant mourir, ode, absurde | ![]() Facebook |

Facebook |

29/05/2018

Jean Ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés : recension

Lisons le dernier vers, « Au plus obscur la nuit rend force et gloire rien », il donne le ton des trois parties du livre, liées, de manière différente, au « théâtre de la mort » : L’"Éloge funèbre à Monsieur Martinoty", consacré à celui qui fut administrateur de l’Opéra de Paris et metteur en scène d’opéras (mort en janvier 2016), précède "Le pays des ombres" et "Détricoter la nuit. Une lecture des Tableaux d’une expositionde Moussorgski ". Deux mots récurrents, ombreet nuit, suffiraient à assurer l’unité des poèmes, à quoi il faut ajouter l’opposition répétée, encore dans le dernier vers, entre « la gloire d’un instant » et « la terre où grouille la vermine ».

Cette thématique classique — on pense souvent à Sponde ou à Chassignet — est revisitée par Ristat, sans qu’il y ait quoi que ce soit à espérer du côté de quelque divinité que ce soit, « les dieux s’ennuient et meurent oubliés ». La mort est toujours présente, emportant sans distinction et sans cesse tout ce qui vit, comme l’ogre des contes qui, jamais satisfait, recommence toujours à dévorer ; cette image de l’ogre apparaît à deux reprises dans le livre : elle marque le caractère inattendu de la mort (« (…) sur la tête du dormeur l’ogre / a posé sa patte griffue ») ou elle permet d’insister sur la violence de sa venue (« (…) l’ogre qui va me dévorer ») — le narrateur ici, comme tout homme, errant dans le labyrinthe du temps sans pouvoir y trouver un repère, sachant seulement que « la nuit avance comme un loup », vivant le moment tragique où « la nuit comme un serpent engloutit le jour ».

Tout semble-t-il subit la destruction, et d’abord le corps : « le voici offert viande / de bouche- rie ». La disparition en mase témoigne de la puissance de la mort ; c’est par la première phrase de Salammbô, donc par l’allusion aux massacres dans la fiction, que sont introduits les camps de concentration : « Ô c’était à mégara faubourg de carthage / À dachau ou ailleurs l’odeur de la mort ». Dans cette vision de Ristat, la mort a aussi pour effet d’entraîner l’anéantissement de toute trace, comme si rien ne pouvait demeurer dans la mémoire : « il pleut dans les plis de la mémoire », ou que ce qui restait était insuffisant pour construire quoi que ce soit : « Ô mémoire comme / Des lambeaux d’étoffe dans le fumier de l’his / Toire ». Comme si tout devait sombrer et s’effacer « dans la barque de l’oubli », dans un silence que rien ne rompra, et tout le vécu ne serait plus que « dans la cendre du souvenir », moments éparpillés qui n’empêchent pas la ruine. N’y aurait-il donc qu’ « absence de sens sauf à perdre la tête » ?

Ce qui se maintient dans ce "théâtre" de la mort et de la vie, malgré le pays des ombres, ce sont les œuvres humaines. J’ai signalé une phrase de Flaubert et, ici et là, on repère d’autres allusions, par exemple avec, à l’ouverture d’un vers, « La mise à mort », titre d’un roman d’Aragon, ou à Tristan et Iseutavec « les amants aux Voiles / Déchirées », à l’opéra de Debussy avec le nom de Mélisande. Hors ceux d’Aragon et de Verlaine, sont cités les écrivains fondateurs dans l’antiquité gréco-romaine, Homère et Virgile, à côté de personnages de la mythologie, Persée, Méduse, Ulysse, Vénus, Apollon, les cyclopes. Il faut aussi voir que le travail sur la tradition métrique inscrit le livre dans un temps vivant.

Ristat, dans la plupart de ses livres n’utilise pas l’alexandrin mais des vers de douze syllabes sans césure régulière et non rimés, parfois de 13 syllabes, comme le vers repris comme titre, ou de 11, ce qui n’interdit pas l’introduction de vers courts de 3, 4 syllabes, etc. ; le douze syllabes est décomposé une fois : « Tout / En moi / Étrangement / S’éteint et / Attend ». Les assonances et les allitérations reprises régulièrement ne sont pas le propre de la poésie classique et elles sont relativement nombreuses dans Ô vous qui dormez…, et même mêlées comme dans ces vers : « (…) les miroirs / La mémoire / Noir / — Noir le grand tamanoir de la nuit au céleste / Reposoir », ou dans « Amère mort que d’aimer la douce morsure / D’amour1 ». Certains rejets brisent quelquefois l’apparente sagesse du vers, ainsi : « appelle / T-on », « balafre é / Carlate », etc., comme interrompt la lecture le fait qu’un mot appartienne à deux groupes syntaxiques différents : « [le feu] déchire les arbres / Ne demandaient qu’à fleurir une année encore ».

On pourrait trouver quelque préciosité dans la présence insistante du Ôde l’élégie ou dans l’emploi de mots aujourd’hui rares (comme pourpris, cascatelle, arondelle, s’aboucher), mais on peut aussi lire dans le jeu avec le vers classique comme avec un vocabulaire suranné ou la référence constante à l’antiquité une volonté de subversion par rapport à quelques opinions sur ce que "doit" être la poésie. N’oublions pas que Ristat, fondateur de la revue Digrapheen 1974, a publié des livres de Mathieu Bénézet et Comment une figue de paroles et pourquoi de Francis Ponge.

Jean Ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés, dessins de Gianni Burattoni, Gallimard, 2017, 64 p., 12, 50 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 6 mai 2018.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

28/05/2018

e .e. cummings, font cinq, traduction Jacques Demarcq

Cinq

I

Quand tous les chevaux blancs seront au lit

voudrez-vous, ma vraie dame, vous promener

auprès de moi si à peine un semblant de ville

dans un énorme crépuscule vacille

et toucher (alors) d’un inexprimé

geste subit légèrement mes yeux ?

Et envoyer la vie loin de moi et la nuit

absolument jusqu’au fond de moi… Un prudent

puéril mouvement de votre bras

le fera tout à coup

fera

plus que des héros magnifiques aux stridentes

armures s’entrechoquant sur de grands chevaux bleus,

et les poètes les regardaient, faisaient des vers,

pleurant les chevaliers enfuis sous l’aveuglante lumière.

e. e. cummings, font 5, traduction et postface de Jacques Demarcq, éditions NOUS, 2011, p. 97, 18 €.

Five, I

After all white horses are in bed

Will you walking besides me,my very lady,

if scarcely the somewhat city

wiggles in considérable twilight

touch(now)with a suddenly unsaid

gesture lightly my eyes ?

And send life out of me and the night

absolutely into me…a wise

and puérile moving of your arm will

do suddenly that

will do

more than heroes beautifully in shrill

armour colliding on huge blue horses,

and the poets looked at them, and made verses,

through the sharp light cryingly as the knights flew.

e. e. cummings, is 5, in Complete Poems 1904-1962, revised,corrected, and expanded edition containing all the published poetry, by George J. Firmage, New York, Liveright, 1991, p. 303.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e .e. cummings, font cinq, traduction jacques demarcq | ![]() Facebook |

Facebook |

27/05/2018

Franck Venaille, C'est nous les modernes

Notes sur la poésie

Faut-il chercher à comprendre la poésie ? Oui ! mais au prix d’une lecture active et créative. Donc d’un effort certain. C’est tout le problème de la communication poétique qui est posé là, avec cette question sous-jacente : comment un poème peut-il circuler le mieux possible entre l’auteur et son lecteur ? Comment peut-il ne rien perdre de sa puissance émotionnelle, mentale, intellectuelle, en chemin ? Avons-nous le droit (nous, poètes) à l’hermétisme et au secret ? Quelle part donner à ce qui demeure à jamais indicible ? […] Faut-il donc toujours comprendre la poésie ? Je crois que ma réponse est négative. Je demande à ce que l’on se méfie de l’impérialisme du sens, à ce qu’on se laisse guider par le rythme, la construction illogique, la langue dans tous ses états, l’humour passé et à venir, une dose de rêve et accepter de pactiser avec l’incompréhensible.

Franck Venaille, C’est nous les modernes, Flammarion, 2010, p. 153-154.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck venaille, c’est nous les modernes, hermétisme, rêve, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

26/05/2018

Jean Arp, Jours effeuillés, Poèmes, essais, souvenirs (1920-1965)

Je me souviens que, enfant de huit ans, j’ai dessiné avec passion dans un grand livre qui ressemblait à un livre de comptabilité. Je me servais de crayons de couleur. Aucun autre métier, aucune autre profession ne m’intéressait, et ces jeux d’enfant — l’exploration des lieux de rêves inconnus — annonçaient déjà ma vocation de découvrir les terres inconnues de l’art. Probablement les figures de la cathédrale de Strasbourg, de ma ville natale, m’ont stimulé à faire de la sculpture. À l’âge de dix ans environ j’ai sculpté deux petite figures, Adam et Éve, que mon père ensuite a fait incruster dans un bahut. Quand j’avais seize ans mes parents consentirent à ce que je quitte le lycée de Strasbourg pour commencer le dessin et la peinture à l’École des Arts et Métiers. Je dois ma première initiation à l’art à mes professeurs strasbourgeois Georges Ritleng, Haas, Daubner et Schneider. En 1904 enfin, malgré mes supplications de me laisser partir pour Paris, mon père, me jugeant trop jeune et craignant pour moi les « sirènes » de la métropole, me fit entrer de force à l’Académie des Beaux-Arts à Weimar. C’est à Weimar que je pris pour la première fois contact avec la peinture française par les expositions organisées par le comte de Kessler et l’éminent architecte Van de Velde.

Jean Arp, Jours effeuillés, Poèmes, essais, souvenirs (1920-1965), préface de Marcel Jean, Gallimard, 1966, p. 443.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jours effeuillés, poèmes, essais, souvenirs (1920-1965), art, dessin | ![]() Facebook |

Facebook |

25/05/2018

Alberto Giacometti, Écrits, présentés par Michel Leiris et Jacques Dupin

Giacometti et Jean Genet

Paris, 17 mai 1959

Vous me demandez quelles sont mes intentions artistiques concernant l’imagerie humaine. Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question.

Depuis toujours la sculpture la peinture ou le dessin étaient pour moi des moyens pour me rendre compte de ma vision du monde extérieur et surtout du visage et de l’ensemble de l’être humain ou, plus simplement dit, de mes semblables et surtout de ceux qui me sont les plus proches pour un motif ou l’autre.

La réalité n’a jamais été pour moi un prétexte pour faire des œuvres d’art mais l’art un moyen nécessaire pour me rendre un peu mieux compte de ce que je vois. J’ai donc une position tout à fait traditionnelle dans ma conception de l’Art.

Cela dit je sais qu’il m’est tout à fait impossible de modeler, peindre ou dessiner une tête, par exemple, telle que je la vois et pourtant c’est la seule chose que j’essaie de faire. Tout ce que je pourrai faire ne sera jamais qu’une pâle image de ce que je vois et ma réussite sera toujours en dessous de mon échec ou peut-être la réussite toujours égale à l’échec. Je ne sais pas si je travaille pour faire quelque chose ou pour savoir pourquoi je ne peux pas faire ce que je voudrais.

Peut-être tout cela n’est qu’une manie dont j’ignore les causes ou une compensation pour une déficience quelque part. En tout cas je m’aperçois maintenant que votre question est beaucoup trop vaste ou trop générale pour que je puisse y répondre d’une manière précise. Par cette simple question vous mettez tout en cause alors comment y répondre ?

Alberto Giacometti, Écrits, présentés par Michel Leiris et Jacques Dupin, éditions Hermann, 1990, p. 84.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alberto giacometti, Écrits, présentés par michel leiris et jacques dupin, peindre, dessiner, sculpter, réalité | ![]() Facebook |

Facebook |

24/05/2018

Claude Chambard,

Les feuilles sont mortes sur votre tombeau,

Grand-père que je ne connais,

Élevé dans la forêt la hache dans les deux poings,

Perdu dans les rues des villes,

Pleurant le départ des enfants,

& la femme morte trop jeune.

Où serions-nous allés ?

Qu’auriez-vous montré à l’infans ?

Vous seriez-vous battu avec Grandpère ?

Ou de votre air doux auriez-vous dit :

— Je vais partir, je ne vous gênerai plus.

Longue silhouette de dos

Disparaissant après le virage du pont.

À pied toujours, cinq kilomètres vers l’autre village

où même la ferme ne vous appartient plus,

dévorée par la fratrie infectée.

Car l’adieu c’est la nuit.

La langue, la voix impossible.

Le nom est un silence. On ne peut en compter les syllabes.

Ce n’est pas la mort, ce n’est pas la vie.

Un rêve, les mains jointes, près du coffret où s’entassent les

lettres perdues.

Une longue marche — toujours vivant —

sans me soucier des murs

ni du tunnel

ni du balancier des heures.

Claude Chambard, Carnet des morts, Coutras, Le bleu du ciel, 2011, p. 55-56.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, carnet des morts, tombeau, lettres, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

23/05/2018

William Butler Yeats, L’escalier en spirale et autres poèmes

Symboles

Une vieille tour de guet battue par les tempêtes,

Un ermite aveugle sonne l’heure.

La lame d’une épée destructrice

Que porte encore le fou qui vagabonde

De la soie brodée d’or sur la lame,

La belle et le fou couchés côte à côte.

Symbols

A storm-beaten old watch-tower,

A blind ermit rings the hour.

All-destroying sword-blade still

Carried by the wandering fool.

Gold-sewn silk on the sword-blade,

Beauty and fool together laid.

William Butler Yeats, L’escalier en spirale et autres poèmes[The Winding Stair and Other Poems], Présenté, annoté et traduit par Jean-Yves Masson, Verdier, 2008, p. 40-41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william butler yeats, l’escalier en spirale et autres poèmes, jean-yves masson | ![]() Facebook |

Facebook |

22/05/2018

Ciels de mai en Périgord

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ciels de mai en périgord, nuages | ![]() Facebook |

Facebook |

21/05/2018

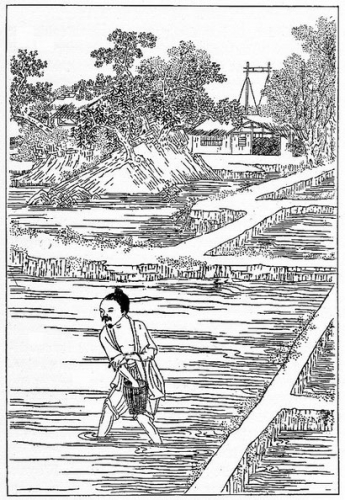

Lou Tche, dans Anthologie de la poésie chinoise classique

Oisiveté

Après la pluie, je repique en carrés les plants de mes pastèques ;

Quand le temps est au sec, j’amène l’eau pour irriguer le chanvre.

Avec quelques vieux paysans,

J’échange les nouvelles du village.

Une cruche de terre pleine de vin trouble : voilà toute ma via.

L’univers de l’ivresse est sans bornes :

Laissons dormir en paix les grands saules et le vent pur.

Lou Tche (XIIIesiècle), dans Anthologie de la poésie chinoise classique, sous la directon de Paul Demiéville, Poésie / Gallimard, 1962, p. 476.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lou tche (xiiiesiècle), dans anthologie de la poésie chinoise classique, oisiveté | ![]() Facebook |

Facebook |

20/05/2018

Ossip Mandelstam, Cahiers de Voronej

Je ne le dis qu’au brouillon, en murmurant —

parce que l’heure n’a pas sonné :

le jeu inconscient du ciel ne se révèle

qu’après la sueur et l’expérience.

Sous le ciel provisoire du purgatoire

il nous arrive trop d’oublier

qu’un heureux réservoir de ciel n’est rien

qu’une maison en viager, à coulisses.

Ossip Mandelstam, Cahiers de Voronej, traduction

Jean-Claude Schneider, dans Œuvres poétiques,

Le bruit du temps / La Dogana, 2018, p. 552.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, cahiers de voronej, traduction jean-claude schneider, ciel, expérience | ![]() Facebook |

Facebook |

19/05/2018

Agnès Rouzier, Le fait même d'écrire

Lettre à Magda von Hattinberg

L’enfance — qu’était-ce donc ? Qu’est-ce que c’étaitl’enfance ? Peut-on poser à son propos d’autres questions que celle-là, perplexe, — qu’était-ce — cette façon de brûler, de s’étonner, de ne jamais pouvoir faire autrement, de sentir la douce, la profonde montée des larmes ? Qu’était-ce ?

… Cette enfance qui n’avait aucun refuge en dehors de nous….

… Quand nous la vivions nous ne la connaissions pas, nous la consommions sans savoir son nom, et de ce fait même nous l’avions toute entière, inépuisable ; plus tard les choses prennent des noms qu’elle ne doivent pas dépasser et laissent, par prudence, à moitié vides.

… Autrefois encore mineurs, nous vivions tout, je crois que nous vivions totalement la terreur, la pire terreur, sans savoir que c’en était, et totalementla joie, sans deviner qu’il y en eût une, trop riche pour nos cœurs (elle nous faisait trembler, mais nous la prenions telle quelle) — et peut-être l’amourtout entier(Penser que je l’ai suune fois — quand l’ai-je désappris ?)

… et maintenant avec nos visages encombrés d’extériorité nous demandons qu’était-ce ?

Agnès Rouzier, Le fait même d’écrire, Change / Seghers, 1985, p. 249.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès rouzier, le fait même d’écrire, enfance, terreur, joie | ![]() Facebook |

Facebook |

18/05/2018

Ether Tellermann, Éternité à coudre

Et dormir où

chacun pèse

un jour je voulus

mesurer le poids

d’un homme

l’invention de sa

chair

disperser sa rumeur.

Fallait-il suivre

le nerf

jusqu’à la mémoire

où poussent

de vieux alphabets ?

Alors vint un

espace à bâtir

un peu d’horizon

roule

invente

sa trace.

Esther Tellermann, Éternité à coudre,

éditions Unes, 2016, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, Éternité à coudre, mémoire, espace | ![]() Facebook |

Facebook |

17/05/2018

Jacques Roubaud, Traduire, journal

En 1980, paraissait sous la direction de Michel Deguy et Jacques Roubaud un volume imposant de traductions, Vingt poètes américains ; une partie d’entre eux était alors inconnue en France, notamment les poètes objectivistes dont Roubaud avait quelques années auparavant proposé un choix dans Europe (juin-juillet 1977). On ne suivra pas l’ensemble de ses traductions, ni de ses réflexions (voir notamment Description du projet, NOUS, 2013) mais, pour lire avec profit Traduire, journal, le lecteur pourrait reprendre, paru en 1981, Dors, précisément les réflexions qui précèdent les quatre parties de poèmes ; référence y est faite à William Carlos Williams pour la métrique retenue dans le premier ensemble (Dors). Roubaud rompt avec le vers libre "classique" pour ces poèmes qui doivent être dits, poèmes définis comme « des moments de contemplation de peu de mots, vers courts, lignes presque blanches, silences de la voix plus longs que tous les mots » [souligné par moi]. Pour lui, la traduction est une activité critique, elle nourrit l’écriture, permettant par exemple d’expérimenter une métrique.

Si le livre n’avait que cette vertu, il faudrait en conseiller la lecture : il offre une anthologie de la poésie américaine, personnelle certes, qui donne à lire des poètes aujourd’hui connus en France (Gertrude Stein, Keith Waldrop, Louis Zukofsky, Paul Blackburn, Jerome Rothenberg, David Antin, etc.), mais d’autres beaucoup moins, comme Jackson Mac Low, Carl Rakosi (notamment grâce à Philippe Blanchon) ou Christopher Middleton (ce dernier grâce à Auxeméry), ou pas du tout comme Armand Schwerner — avec ici quelques extraits de The Tablet, qui n’a pas trouvé son traducteur —, Clark Coolidge ou Ted Berrigan. La plupart de ces poètes ont, pour le dire vite, transformé dans leur langue la relation à la poésie et c’est aussi le cas du poète de langue allemande Oskar Pastior, dont on lira deux traductions.

En 1981, Roubaud (avec Alix Cléo Roubaud) traduit un texte métapoétique de Gerard Manley Hopkins qui interroge la relation entre vers et poésie, affirmant « La poésie est en fait parole employée seulement pour porter l’inscape(l’intérieur) de la parole, pour le seul compte de l’inscape » et « Le vers est donc parole qui répète en tout ou en partie la même figure sonore » (p. 247 et 248). Les poèmes choisis par Roubaud peuvent l’être pour leur intérêt métrique et, également, pour le fait qu’ils présentent des propositions sur la poésie ; ce n’est pas un hasard si le premier, d’Octavio Paz, donne à lire ceci :

l’écriture poétique c’est

apprendre à lire

le creux dans l’écriture

de l’écriture

Mais sans doute aussi importants que ce genre de textes, de nombreux poèmes permettent de mettre en œuvre dans les traductions des choix métriques. Par exemple, dans un poème de Percy Bysshe Shelley, Roubaud introduit des blancs qui ne sont pas dans l’original : « Ensemble succession de rideaux / que le soleil la lune les vents / Tirent et l’île alors les vents » [etc.] (p. 241). Dans un poème de Cid Corman, c’est l’unité vers-syntaxe et l’identité du mot qui sont mises en cause : « Une fourmi un / instant a / ttentive à / une ombre » (p. 229). Le rôle critique de la traduction joue en même un rôle créatif ; Roubaud "traduit" — transforme — des poèmes de Mallarmé et Hugo pour obtenir de nouveaux poèmes et l’expérimentation le conduit à questionner la langue anglaise en traduisant ses propres poèmes. On retiendra encore la mise en pratique de la proposition de Hopkins — le vers comme reprise de la même figure sonore — avec un long poème dont chaque mot contient le son [a], y compris le titre que l’on voit mal être autrement qu’en anglais (« Wahat a map ! »). Cet exercice oulipien par excellence est en accord avec l’extrait traduit de Palomard’Italo Calvino : le personnage entend regarder le monde « avec un regard qui vient du dehors et non du dedans de lui » (p. 259) ; cette proposition devient vite plus complexe et ne pouvait qu’attirer l’attention de Roubaud : « le dehors regardant du dehors ne suffit pas, c’est du dehors regardé que doit partir le regard qui atteint l’œil du dehors qui regarde. »

La postface d’Abigail Lang, dont il faut rappeler son étude de la poésie de Zukofsky et son activité de traductrice (Lorine Niedeker, Rosmarie Waldrop, David Antin, Elizabeth Willis, Gertrude Stein, etc.), décrit et analyse précisément les principes sur lesquels repose le travail de traduction de Roubaud. Elle retrace ce qu’a été le cercle Polivanov, groupe de recherche fondé par Léon Robel (traducteur de Gorki, Soljenitsyne, Aïgui, etc.) et Roubaud, la réflexion sur les pratiques de Pound et Chklovski. J’extrais de cette excellente synthèse sur Roubaud traducteur les derniers mots de sa conclusion : « Traduire [pour Roubaud] participe du travail de poésie, est pris dans un continuum d’activités de lecture et d’écriture, qui ne sépare pas comparaison et critique, appréhension et réflexion : « J’imagine, je lis, je compose, j’apprends, je recopie, je traduis, je plagie, j’écris de la poésie depuis près de 40 ans. Il m’arrive d’en publier ? » (Description du projet) ».

Jacques Roubaud, Traduire, journal, postface d’Abigail Lang, NOUS, 2018, 368 p., 25 €. Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 28 mars 2018.

Publié dans RECENSIONS, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, traduire, journal, postface d’abigail lang, recension | ![]() Facebook |

Facebook |