11/10/2015

Volney, Les Ruines : Palmyre

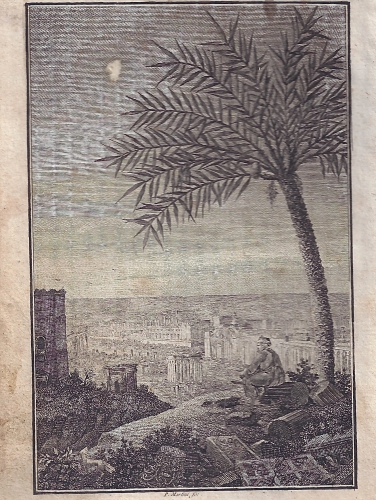

Frontispice de l'édition des Ruines (1791)

Palmyre

[...] me trouvant rapproché de [la ville] de Palmyre, située dans le désert, je résolus de connaître par moi-même ses monuments si vantés ; et, après trois jours de marche dans des solitudes arides, ayant traversé une vallée remplie de grottes et de sépulcres, tout à coup, au sortir de cette vallée, j’aperçus dans la plaine la scène de ruines la plus étonnante ; c’était une multitude innombrable de superbes colonnes debout, qui, telles que les avenues de nos parcs, s’étendaient, à perte de vue, en files symétriques. Parmi ces colonnes étaient de grands édifices, les uns entiers, les autres à demi-écroulés. De toutes parts la terre était jonchée de semblables débris, de corniches, de chapiteaux, de fûts, d’entablements, de pilastres, tous de marbre blanc, d’un travail exquis. Après trois quarts d’heure de marche le long de ces ruines, j’entrai dans l’enceinte d’un vaste édifice, qui fut jadis un temple dédié au Soleil ; et je pris l’hospitalité chez de pauvres paysans arabes, qui ont établi leurs chaumières sur le parvis même du temple ; et je résolus de demeurer pendant quelques jours pour considérer en détail la beauté de tant d’ouvrage.

Volney, Les Ruines, ou Méditation sur les révolutions des empires, Paris, janvier 1791, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : volney, les ruines, méditation, palmyre, temple, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

18/08/2015

Cummings, 95 poèmes

72

je veux bien que la vie

ne vaille de mourir, si

(et quand) les roses se plaignant

que leurs beautés sont vaines

mais pour l’espèce humaine

juger toute mauvaise graine

une rose, les roses (j’en suis

sûr) aussitôt sourient

Cummings, 95 poèmes, traduit

et présenté par Jacques Demarcq,

Points/Seuil, 2006, p. 105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cummings, 95 poèmes, vie, mourir, rose, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

10/07/2015

Paul Klee, Journal

Nous étions attablés dans notre charmante petite trattoria (...) lorsqu’y entrèrent, comme à l’accoutumée, des musici qui se mirent à accorder mandolines et guitares. Le premier morceau résonnait normalement, un tantinet désaccordé, mais plein de sentiment. Vers la fin, la fillette qui était entrée avec eux, inaperçue, se fit remarquer par des gestes d’abord incertains et, aux derniers accords, se produisit avec désinvolture. On savait bien à quoi l’on assistait : une scène (et quelle scène !). J’ai vu mainte exhibition artistique, mais rien d’aussi original. La créature a une taille assez racée, pour le reste elle n’est pas précisément belle et sa voix n’est pas non plus parfaite. Mais on pouvait apprendre ici à discerner la beauté dans la seule vérité de l’expression. On devinait que la fillette anticipait avec talent ce que peut-être elle vivrait plus tard, les sentiments les plus forts n’étant autre chose que des sentiments primitifs. L’avenir ne saurait devenir : il ne fait que sommeiller dans la nature humaine et n’attend que l’éveil. C’est pourquoi même l’enfant connaît l’Eros dont nous pûmes entendre ici la gamme entière, depuis le petit couplet jusqu’à la scène pathétique et finalement tragique.

Paul Klee, Journal, traduction Pierre Klossowski, Grasset, 1959, p. 77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, journal, fillette, musicien, chant, beauté, avenir | ![]() Facebook |

Facebook |

21/04/2015

André Gide, Les Nourritures terrestres

Adriatique, 3 heures du matin

Le chant de ces marins dans les cordages m’importune.

Oh ! si tu savais, si tu savais, terre excessivement vieille et si jeune, le goût amer et doux, le goût délicieux qu’a la vie si brève de l’homme !

Si tu savais, éternelle idée de l’apparence, ce que la proche attente de la mort donne de valeur à l’instant !

Ô printemps ! les plantes qui ne vivent qu’un an ont leurs fragiles fleurs plus pressées. L’homme n’a qu’un printemps dans la vie et le souvenir d’une joie n’est pas une nouvelle approche du bonheur.

Rome, Monte Pincio

Ce qui fit ma joie ce jour-là, c’est quelque chose comme l’amour — et ce n’est pas l’amour — ou du moins pas celui dont parlent et que cherchent les hommes. — Et ce n’est pas non plus le sentiment de la beauté. Il ne venait pas d’une femme ; il ne venait pas non plus de ma pensée. Écrirai-je, et me comprendrais-tu si je dis que ce n’était là que la simple exaltation de la lumière ?

J’étais assis dans ce jardin ; je ne voyais pas le soleil ; mais l’air brillant de lumière diffuse comme si l’azur du ciel devenait liquide et pleuvait. Oui, vraiment, il y avait des ondes, des remous de lumière ; sur la mousse des étincelles comme des gouttes ; oui, vraiment, dans cette grande allée on eût dit qu’il coulait de la lumière, et des écumes dorées restaient au bout des branches parmi ce ruissellement de rayons.

André Gide, Les Nourritures terrestres, édition publiée sous la direction de Pierre Masson, Pléiade / Gallimard, 2009, p. 373 et 374.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré gide, les nourritures terrestres, mort, instant, apparence, amour, beauté, rome, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2015

Erri de Luca, Les saintes du scandale

La beauté

[...]

La beauté féminine est un mystère qui tourmente la pensée et les sens. Il est écrit qu’Adam connut Ève / Havvà. Il parvient à la connaître à travers l’expérience physique du contact et de l’étreinte, elle et sa perfection. La réciprocité n’est pas éceite, elle n’a pas besoin de connaître Adam. Lui est extrait d ela poussière, elle de son flanc. Ici, la nature masculine est faite de matière inerte rachetée par le souffle de la divinité. Ève / Havvà provient d’une fabrication ultérieure, d’une deuxième intervention de la divinité. Elle sort du flanc de l’homme endormi, mais non pas toute faite comme la déesse Athéna de la grosse tête de Zeus. Les choses se passent ainsi en réalité :

« Et construisit Yod Elohim le flanc qu’il a pris de l’Adam pour (en faire) une femme » (Bereshit / Genèse, 2, 22). Construire, verbe de l’œuvre qui intervient pour perfectionner la partie retirée à l’homme, pour produire Ève / Havvà. C’est la construction de la beauté. Ici, l’homme est un produit semi-fini par rapport à la femme, le produit fini de la haute chirurgie de la divinité.

Le verbe vaiven, « et il construisit », est un verbe de fabrication et de fils. Il a la même valeur numérique que haim, « vie ». La vie de l’Écriture sainte est une œuvre de construction. La détruire est une démolition.

Erri de Luca, Les saintes du scandale, traduit de l’italien par Danièle Valin, Folio, 2014, [Mercure de France, 2013], p. 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erri de luca, les saintes du scandale, Ève, adam, fabriquer, construire, beauté, divinité | ![]() Facebook |

Facebook |

02/05/2014

James Sacré, Ne sont-elles qu'images muettes et regards qu'on ne comprend pas ? : recension

Le titre, énigmatique, renvoie à des photographies plus ou moins anciennes d'Indiennes, devenues des cartes postales ; c'est à partir d'elles que James Sacré a, en partie, écrit un ensemble de poèmes. En partie : la lecture des images s'appuie aussi beaucoup sur sa fréquentation régulière des lieux où les populations indiennes — ce qu'il en reste — ont été reléguées et il a écrit, selon une autre perspective, à leur propos dans America solitudes (André Dimanche, 2011).

On penserait volontiers à un point de vue d'ethnologue si l'on s'arrêtait à la surface : non seulement les images sont décrites mais James Sacré donne aussi, quand il est indiqué, le nom du photographe et, parfois, le lieu de l'impression — sachant qu'apparaît « Rarement / celui de la personne photographiée » : Toqui-Naachai, Mary John et sa fille Tamara, Suzzie Yazzie, Nampayo, Mollie Juana. Ce qui est mis en évidence par ces précisions, comme l'attention portée à l'appartenance des femmes à un peuple — Tohono O 'odham, Navajo, Hopi, « tant d'autres / Noms de tribus » —, c'est la disparition, aujourd'hui, d'une civilisation. Ce qui demeure, ce sont des vêtements, comme la jupe à fleurs encore portée par les vieilles femmes dont « certaines / Tissent pour les touristes de passage. » Les bijoux d'argent ou de turquoise, que l'on voit sur les cartes postales et qui portaient « toute une histoire passée », sont aussi voués à satisfaire les touristes, mais les pierres venues souvent de Chine sont vendues par des commerçants blancs. Les cartes, témoins dérisoires du passé, sont sans cesse réimprimées : pour quelques-unes à Singapour...

Cette opposition entre passé et présent organise la lecture des images ; les femmes ont gardé la même position devant le métier à tisser, mais elles constituent maintenant un spectacle pour les touristes. L'une, très âgée, à qui le narrateur achète un tapis, n'a pas transmis son savoir, son fils promène les touristes en 4x4 et le petit-fils, s'il comprend encore le navajo, ne le parle pas. Une autre femme, qui travaille comme caissière dans un supermarché, connaît Bruxelles : sa fille s'est mariée avec un Belge. Il est d'autres déracinements ; une carte représente de fières Indiennes photographiées devant un cactus géant, et toutes les femmes décrites ont beauté et noblesse : aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'Indiennes à la cafétéria, « Toute leur allure perdue / Dans l'obésité qu'on leur a vendue ». Cette image d'une disparition est marquée par l'emploi de vers rimés, rarissime chez James Sacré. Les lavis monochromes de Colette Deblé donnent à voir des silhouettes indécises, parfois sans forme ou brisées, figures de l'absence.

Les images, donc, parlent quand elles sont rapportées au présent, mais à contempler tel « regard et [...] visage tranquille » qui porte « l'énigme du monde / Et du vivant », d'autres lieux surgissent, le Maroc, la Vendée de l'enfance, si présents dans la poésie de James Sacré, et d'autres images s'imposent alors, celles du temps des jeux de l'enfance où l'on s'imaginait Apache ou Comanche. Le va-et-vient entre passé et présent ramène à l'écriture, à la difficulté pour rendre lisible « la misère grande ou banale » des femmes rencontrées, et quelque chose des échanges vécus dans un restaurant avec des Indiennes, échanges où est passée « l'aimable simplicité du monde ».

Parfois, la beauté d'une femme est si forte qu'elle déborde le temps et que naît une relation rêvée ; le narrateur se transporte dans le passé d'une jeune Indienne photographiée en 1880 — « J'aurais bien voulu être son mari » — et, dans le présent, « comment oser / Terminer par le désir phrasé qui m'est venu d'emblée : poème / Pour aller fouiller dans son jeune sexe parfumé. » Aujourd'hui encore, ce sont ici et là, le sourire d'une femme parce qu'il lui a dit au revoir en navajo, ou la conversation qui s'engage avec une tisserande, qui sauvent du désastre. Peut-être aussi la leçon que donnent certains gestes : des femmes poursuivent la tradition de la poterie hopi et, de manière analogue, peut s'établir une continuité dans l'écriture de la poésie.

James Sacré, Ne sont-elles qu'images muettes et regards qu'on ne comprend pas ?, Lavis de Colette Deblé, Æncrages & Co, np, 21 €.

Article paru sur Sitaudis le 30 avril 2014.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, ne sont-elles qu'images muettes et regards qu'on ne comprend pas, indiens, photos, carte postale, beauté, misère | ![]() Facebook |

Facebook |

10/04/2014

Guillaume des Autels (1529-vers 1580), Amoureux repos

De son amour

Quand je la vis en si grand' vertu, belle,

Et, en beauté, si grande, vertueuse,

De l'arc brûlant la flèche impétueuse

Me rendit serf amoureusement d'elle :

Lui obligeant mon affection telle,

Cette fureur encor plus chaleureuse,

Vint commander à mon âme amoureuse

De l'adorer comme sainte immortelle.

Ainsi dévot ma sainte s'adorait,

Ou bien plutôt par dulie honorait :

Voici, Amour, qui mon âme a meurtrie,

Poussa quasi ma jeune passion

Jusqu'au plus haut de l'adoration

Qu'ont appelée nos maîtres saints, latrie.

Guillaume des Autels, Amoureux repos, Jean

Temporal, 1553, n.p. [Gallica/BNF]

[graphie modernisée]

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume des autels, amoureux repos, culte, beauté, vertu, sainte | ![]() Facebook |

Facebook |

Guillaume des Autels (1529-v. 1580), Amoureux repos

De son amour

Quand je la vis en si grand' vertu, belle,

Et, en beauté, si grande, vertueuse,

De l'arc brûlant la flèche impétueuse

Me rendit serf amoureusement d'elle :

Lui obligeant mon affection telle,

Cette fureur encor plus chaleureuse,

Vint commander à mon âme amoureuse

De l'adorer comme sainte immortelle.

Ainsi dévot ma sainte s'adorait,

Ou bien plutôt par dulie honorait :

Voici, Amour, qui mon âme a meurtrie,

Poussa quasi ma jeune passion

Jusqu'au plus haut de l'adoration

Qu'ont appelée nos maîtres saints, latrie.

Guillaume des Autels, Amoureux repos, Jean

Temporal, 1553, n.p. [Gallica/BNF]

[graphie modernisée]

dulie = culte rendu aux saints ; latrie = culte

rendu à Dieu.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume des autels, amoureux repos, beauté, amoureux, culte, adorer | ![]() Facebook |

Facebook |

05/04/2014

Pontus de Tyard (1521-1605), Continuation des erreurs amoureuses

Des yeux, auxquels ainsi qu'en un trophée,

L'arc, et les traits d'amour sont amassés :

Des cheveux d'or, crêpés, et enlacés

D'une coiffure en fin or étoffée :

Et de la main, qui rendait échauffée

La volonté des fiers cœurs englacés :

Et des doux mots doucement prononcés,

Fut dessus moi victoire prononcée.

O de beauté céleste simulacre,

Riche ornement, et pompe de Nature,

Des rais divins lumière gracieuse

Doit ta victoire être plus glorieuse,

Pour tant de pleurs, fruit de ma peine dure,

Qu'incessamment en ton nom je consacre.

Pontus de Tyard, Continuation des erreurs amoureuses, Lyon, Jean de Tournes, 1551, p. 10, dans Gallica/BNF.

[graphie modernisée]

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pontus de tyard, continuation des erreurs amoureuses, beauté, blason, amoureux | ![]() Facebook |

Facebook |

30/03/2014

William Shakespeare, Sonnet 1 (1)

Trois traductions du premier des Sonnets de Shakespeare.

From fairest creatures we desire increase,

That thereby beauty's rose might never die,

But as the riper should by time decease,

His tender heir might bear his memory ;

But thou contracted to thine own bright eyes,

Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel,

Making a famine where abundance lies,

Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel,

Thou that art now the world's fresh ornament.

And only herald to the gaudy spring,

Within thine own bud buriest thy content,

And, tender churl, mak'st waste in niggarding,

Pity the world, or else theis glutton be,

To eat the world's due, by the grave and thee.

The Oxford Shakespeare, The Complete Works, Clarendon Press, Oxford, 1988, p. 751.

Sonnet I

Les êtres les plus beaux, on voudrait qu'ils engendrent

Pour que jamais la Rose de la beauté ne meure ;

Que, lorsque le plus mûr avec le temps succombe,

En son tendre héritier son souvenir survive ;

Mais, n'étant fiancé qu'à tes seuls yeux brillants,

Tu nourris cette flamme, ta vie, de ta substance,

Créant une famine où l'abondance règne,

Trop cruel ennemi envers ton cher toi-même.

Toi, le frais ornement de ce monde aujourd'hui,

Seul héraut du printemps chatoyant, tu enterres

Dans ton propre bourgeon ta sève et ton bonheur,

Et, tendre avare, en lésinant, tu dilapides.

Aie donc pitié du monde, ou bien la tombe et toi,

Glouton ! dévorerez ce qui au monde est dû.

William Shakespeare, Sonnets, texte établi, traduit de l'anglais et présenté par Robert Ellrodt, édition bilingue, Actes Sud, 2007, p. 57.

Des êtres les plus beaux nous voulons qu'ils procréent

Pour que la rose de beauté jamais ne meure

Et, quand tout défleurit, qu'eux restent vifs

Dans l'amour qu'ils auront de leur descendance.

Mais toi, tu t'es fiancé à tes yeux seuls,

Tu nourris de ta seule substance leur lumière,

Et la famine règne en terre d'abondance,

Tu es ton ennemi, injustement cruel.

Toi qui es la fraîcheur du monde, le héraut

Des fastes du printemps, tu scelles ton essence

Dans le germe sans joie d'une fleur absente,

Cher avare, par ladrerie tu te gaspilles.

Ah, aie pitié du monde, au lieu de dévorer

Cette vie qu'en mourant tu devras lui rendre.

William Shakespeare, Les Sonnets, présentés et traduits par Yves Bonnefoy, Poésie / Gallimard, 2007 [1993], p. 159.

Des créatures les plus belles nous désirons des naissances, que les beautés de la rose ne puissent mourir, mais que si la très mûre doit périr à son temps, son frêle héritier puisse en donner mémoire ;

Mais toi, voué à tes seuls yeux resplendissants, tu nourris l'éclat de ta flamme par le brûlement de la substance de toi-même, créant une famine où c'était l'abondance, toi-même ton ennemi et trop cruel envers ton cher toi-même.

Toi qui es aujourd'hui frais ornement du monde, et seul héraut du merveilleux printemps, tu enterres ton bien dans l'unique bourgeon, cher avare, tu fais par lésine la ruine.

Aie pitié pour le monde — ou bien sois ce glouton : mange le dû au monde, par toi, et par la tombe.

Shakespeare, Les Sonnets, dans Pierre Jean Jouve, Œuvre, II, édition établie par Jean Starobinski, Mercure de France, 2007, p. 2073.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william shakespeare, sonnet, beauté, rose, souvenir, yeux, bonheur, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

24/03/2014

Ossip Mandelstam, Simple promesse, choix de poèmes 1908-1937

Je ne suis pas encore mort, encore seul,

Tant qu'avec ma compagne mendiante

Je profite de la majesté des plaines,

De la brume, des tempêtes de neige, de la faim.

Dans la beauté, dans le faste de la misère,

Je vis seul, tranquille et consolé,

Ces jours et ces nuits sont bénis

Et le travail mélodieux est sans péché.

Malheureux celui qu'un aboiement effraie

Comme son ombre et que le vent fauche,

Et misérable celui qi, à demi-mort,

Demande à son ombre l'aumône.

Janvier 1937, Voronèje

Ossip Mandelstam, Simple promesse, choix de poèmes 1908-1937, traduction Philippe Jaccottet de ce poème, postface de Florian Rodari, La Dogana, 2011 [1994], p. 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, simple promesse, choix de poèmes, compagne, philippe jacottet, beauté, misère, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

30/01/2014

James Sacré, Trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t'aime

Une semaine avec James Sacré

Le taureau, la rose et le poème

Avec sa fesse en feu souple en soie la femme

Son visage en linges doux avec ses dentelles

Son foin les odeurs sa fouine tiède elle

Travaille à des treillis miraculeux des trames

Elle trame un piège au monde et mine ses atours

(mime ses amours)

Lui crame ses forêts tombent.

Belle elle est la rose

À cueillir au rosier, le projet d'un poème :

Qu'elle porte une épine au cœur de sa splendeur

Le désir en fleurit davantage d'ardeur

De jambes de soleil dans le jeu du poème.

[...]

James Sacré, Trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t'aime, Cadex éditons, dessin de Yvon Vey, 2006, p. 43-44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t'aime, rose, femme, aimer, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

06/09/2013

Nougé, Fragments

La Messagère

(paroles de femme sur petit fond d'orchestre)

Je suis belle

on me l'a dit

je suis laide

on me l'a dit

mais ce n'est pas pour vous

que je le suis

Messieurs Mesdames

N'essayez pas sous cette robe

qui pourrait être de n'importe quelle

couleur

de prévoir les points sensibles d'un

corps qui n'est pas pour vous

ni sous le fard de mes lèvres

le moyen d'une bouche qui

restera pour toujours

et pour moi-même

un secret

ni le sens des reflets de mes yeux

qui seront pour vous

pour toujours

des yeux vides

Nougé, Fragments, éditions Labor, p. 139.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nougé, fragments, la messagère, beauté, laideur, vivre | ![]() Facebook |

Facebook |

31/07/2013

Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray

Le parfum des asperges

D'une pièce à l'autre du rez-de-chaussée, les odeurs circulent, s'emmêlent, s'adultèrent, se recouvrent, s'annulent ou se rehaussent. Sauf à l'approche de l'heure du coucher, l'odeur du chagrin s'efface devant celles, subtilement étagées, réunies en bouquet ou vigoureusement dissociées, des plaisirs de la table. Plus que le goût, c'est en effet l'odorat que les descriptions proustiennes mobilisent pour donner à éprouver, dans toute la plénitude de la sensation, ce qu'avoir bon appétit veut dire. Toute nourriture semble devoir se résoudre en odeur dans le monde de Combray. Si l'on demandait à une société de lecteurs quel souvenir leur vient en premier des repas combraysiens, une grande majorité d'entre eux évoquerait le parfum des bottes d'asperges. Quiconque a lu Du côté de chez Swann ne pourra plus jamais faire autrement que de penser à Proust lorsque, ayant pris des asperges àdîner, il redécouvre, dans l'intimité des toilettes, le singulier pouvoir qu'elles ont de substituer la subtilité douceâtre de leur parfum à l'âcreté de l'urine. Si « l'essence précieuse » des asperges se reconnaît d'abord à leur robe couleur du temps, au glissement sur leur corps fuselé de couleurs si changeantes que le Narrateur peut les comparer à des aurores naissantes ou à des « ébauches d'arc-en-ciel », elle s'accomplit dans la façon qui leur est propre de jouer, « dans leurs farces poétiques et grossières comme une féérie de Shakespeare, à changer [le] pot de chambre en un vase de parfum ». L'asperge a ceci de singulier, qui la distingue du commun des nourritures terrestres, qu'elle demande pour libérer son parfum, pour que son odeur, atteignant son seuil de plénitude, mérité le nom de parfum, qu'on se l'incorpore. Le parfum de l'asperge se réalise dans la nuit de l'estomac, dans les replis boueux de l'intestin ; il embaume dans ces lieux malséants, ces cabinets d'aisances, où s'impose à chacun, dans toute sa trivialité, la dimension physiologique des existences.

On pourrait voir dans cette fabrique d'un parfum, qui demande à être distillé dans la nuit des viscères, un emblème assez satisfaisant de l'œuvre. Proust, et c'est l'une de ses grandeurs, ne se détourne pas, par souci d'originalité, par peur du cliché, des beautés répertoriées. Il célèbre sans façon la beauté du monde, sans dérobade, sans crainte de s'émerveiller devant la beauté convenue, pour album de jeune fille, des arbres en fleurs, découvrant dans l'intensité de son admiration de nouvelles façons de dire le soleil rayonnant sur la mer ou de donner à éprouver la gifle du vent sur les visages enflammés par le grand air.

Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray, Belin, 2013, p. 75-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe pradeau, proust à illiers-combray, asperge, odeur, parfum, création, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

27/05/2011

Jacques Ancet, Chronique d'un égarement

[…]

Ce qu’on appelle la beauté. Pour dire ce qui s’échappe. Quelque chose qui n’est ni les feuilles, ni la lumière ni les couleurs mais l’instant de leur rencontre. Comme l’oiseau et son cri ou la main et son ombre. Un suspens de celui qui parle au milieu de ses mots. Je ne dis plus rien. Mais sur la joue, je mets en joue :

— Tu joues

— Je mets du jeu.

— Du je ?

— Du jeu. Le je n’y est pour rien.

[…]

Parce que je suis perdu, le jour recommence.

Sinon, il serait son nom, simplement. Je ne le verrais pas. Je ne dirais que ce

que j’en sais. C’est-à-dire pas grand-chose. Mais là : ce qui tombe, monte, traverse le regard ; ce qui brille, s’éteint ; ce qui tremble ou s’obstine. Se taire pour parler mieux ? Deux heures dix. Quelle somme de souffrance, dis-tu. Ça, c’est aussi le jour. Tous ces cris. On n’y voit plus. Comment tout faire tenir ensemble ? L’odeur et les pommes, le rouge et le sang. Oui, je suis perdu mais je vois quelque chose.

[…]

Je suis perdu entre l’entre rien et tout. Je me cherche sans jamais me trouver. Je compte, mais j’ai perdu les nombres. Je parle, mais je n’ai plus de bouche. Je suis là, mais je suis perdu. Je dis c’est moi, mais je n’ai plus de nom. Moins je vois, plus je regarde. Les choses s’épèlent une à une : chaise, lampe, frigo, jardin. Moins j’entends, plus j’écoute : grésillement, silence et, quelque part, ce bruit que je ne reconnais pas. Moins je sais, plus j’avance. L’espace est un peu d’air, une rue où je marche toujours, un bougé de feuilles, un jour que j’ai fini par oublier.

[…]

La beauté recommence. À chaque fois, c’est comme si elle m’ôtait les mots de la bouche. Le ciel fume sur la montagne, l’eau scintille hors de son nom. Dans la bouteille de celle qui boit brille un infime soleil. Petite nature, dit la voix. Tais-toi, répond l’autre. Le vent ressemble à un visage.

— Qu’est-ce que tu cherches ?

— Ce que je trouve.

Les corps multiplient l’instant. Jeux d’ombre et de lumière. Puis le soir vient dans les couleurs. Je suis perdu. Serait-ce la beauté ?

Jacques Ancet, Chronique d’un égarement, Lettres vives, 2011, p. 32, 33, 97 et 103.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques ancet, chronique d'un égarement, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |