06/03/2019

Hommage à Antoine Emaz (1955-3 mars 2019)

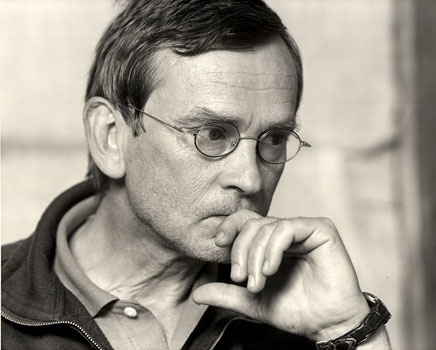

Mars 2007, Angers (photo T. H.)

Antoine Emaz est mort le dimanche 3 mars 2019 à Angers après une longue maladie.

Comment écrire après la disparition d'un homme pour qui l'on avait affection et estime depuis plus de vingt ans ? Je reprends ici un entretien, publié dans Poezibaoen 2007.

On pourrait commencer par distinguer dans tes publications les livres d’artistes des autres ensembles ; pourquoi les livres d’artistes, assez abondants ?

C’est beaucoup plus léger puisque le livre d’artiste ne comprend qu’un poème. C’est plus rapide d’exécution, ça n’engage pas du matériel, des fonds importants, donc cela écourte le temps entre l’écriture et la réalisation du livre.

Encore que… Les choses ont changé. Auparavant, je venais avec le manuscrit et il fallait attendre parfois un an, deux ans avant qu’il soit fait. Maintenant, j’anticipe le livre, je préviens l’éditeur qu’il aura un manuscrit dans un an, un an et demi, je sais que je rassemblerai les matériaux pour un livre.

Il y a donc toujours avec le livre d’artiste un plaisir de la vitesse. Autre chose : j’aime travailler dans des espaces différents ; l’espace du livre est toujours un peu le même, je pense à un livre avec Camille …, , où l’objet faisait 4 à 5 centimètres de large et 20 à 25 de haut ; il y a là une contrainte d’espace intéressante. De plus, je donne un texte et l’artiste intervient comme il veut, donc je ne peux pas deviner ce que sera le livre. Il y a un étonnement avec le livre d’artiste, beaucoup plus qu’avec un livre normal.

Tu parles de ton rapport au livre d’artiste, mais c’est un peu frustrant pour beaucoup de lecteurs, qui ne peuvent pas acheter ce genre de livres. D’ailleurs, on ne sait même pas la plupart du temps que tel livre est sorti.

Cela ne m’a jamais gêné. Pendant des années, je me suis dit que les gens pouvaient les lire, les regarder quand il y avait une exposition. Dans l’anthologie parue, Caisse claire, où j’ai repris 7, 8 poèmes tirés de livres d’artistes, ils ont à nouveau une existence. Mais c’est un peu frustrant pour moi, du fait que la présence de l’artiste disparaît ; il reste une note, on signale que le poème est paru avec l’intervention de tel artiste, et c’est la seule trace de la collaboration. Dans le livre d’artiste, le poème était dans un lieu, l’espace que l’artiste avait décidé, il existait là et, dans l’anthologie, il n’est plus dans sa maison.

Il faut ajouter que le marché du livre d’artiste a évolué, pas forcément dans le bon sens. Dans les années 1980, tu avais encore des gens prêts à dépenser 3 ou 4000 francs de cette époque pour acheter un livre, maintenant c’est plus difficile, tu as des amateurs pour des livres autour de 100 euros, ce sont encore des livres d’artistes mais beaucoup plus petits – une gravure et une page de texte. Les formats importants, avec un emboîtage, se font rares.

Tu distinguerais un ensemble de poèmes qui peuvent être lus dans une certaine continuité et le poème isolé…

Ces poèmes isolés, pour moi, existent dans l’espace ménagé par l’artiste, qui fait partie de leur identité. C’est la première fois que je sors de leur contexte des poèmes pour les déplacer dans un autre ensemble. Et ce n’est pas moi qui ai décidé ; François-Marie Deyrolle m’a dit qu’il montait l’anthologie de cette manière et j’ai accepté. Il voulait, à partir de tout ce qui avait été écrit au cours de cette période, sortir un maximum de choses.

Dans le livre d’artiste il y a la trace d’une forte collaboration, alors que dans Caisse claireje suis tout seul. Quelque chose change. Peut-être que cela ne manque qu’à moi.

Mais si le poème est lu, qu’il le soit à partir du livre d’artiste ou dans l’anthologie, quelle différence ?

Aucune – sauf que le poème n’est pas fait pour être lu à voix haute, mais pour être dans sa page, dans son espace de papier. La voix haute n’existe pas dans mon travail, je suis toujours dans la musique intérieure, dans la musique de tête. D’ailleurs je ne voulais pas lire mes poèmes. J’ai passé le cap grâce à la pression amicale de Djamel Meskache1, mais aussi parce j’ai entendu mes poèmes lus par un acteur et j’ai trouvé que ce n’était pas bon. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut y aller ! Je peux oraliser le poème, mais c’est tout, le poème n’a pas besoin d’autre chose. Je me démarque complètement de poètes pour qui la performance fait partie du travail.

La lecture à voix haute empêche d’embrasser du regard l’ensemble du poème, oblige à être attentif aux blancs, au découpage.

Ce découpage se fait dès le premier jet, sans que je sache pourquoi cela passe par de la prose ou des vers. Ça doit dépendre de la force motrice du poème qui décide de la pente que l’ensemble va prendre. Ensuite je ne change jamais, mis à part le travail de menuiserie. Dans le détail, oui, cela bouge, il peut y avoir cinq ou six versions successives, beaucoup de corrections, mais pas dans la forme : je ne suis jamais passé d’un premier jet en vers à une finition en prose, et vice-versa.

Je pense à un poème très ancré dans la réalité, Tours [autour de la destruction des tours du World Trade Center, le 11 septembre 2001], dans lequel le découpage en cellules interdit, me semble-t-il, le récit. Il y a bien un déroulement dans le temps, mais les blancs introduisent constamment des ruptures. Je ferai la même remarque à propos de tes réflexions sur l’écriture, dans Lichen, lichen.

D’accord avec l’idée de rupture - et qu’il y a quand même du temps. Plutôt que narration interdite, je dirais qu’elle ne se fait pas. C’est très vrai à l’intérieur des poèmes et parfois à l’intérieur d’un livre. Par exemple, dans Entre2, ça commence au printemps et ça se termine au printemps suivant ; il y a bien une chronologie mais le temps est segmenté. Cela doit correspondre à une forme d’esprit parce que c’est en effet la même chose dans la réflexion théorique ; j’ai beaucoup de mal à dépasser deux ou trois pages, je n’arrive pas à construire une démonstration. Dans ma thèse sur Reverdy, je me suis obligé à écrire pas mal de pages pour faire le nombre voulu, mais elles n’avaient pas de raison d’être ; on aboutit alors à une fausse continuité. Pour moi la pensée, comme la vie, est discontinue – une pensée, puis une autre. C’est ce que je retrouve chez des penseurs du XVIIesiècle, Pascal ou La Rochefoucauld. Une forme un peu en miettes.

La forme des moralistes… Mais il y a un côté moral chez toi ?

Je défendrais bien ça. Une certaine forme de morale, même si ça n’est pas très bien vu en poésie. Il y a une certaine façon de se tenir face à la vie, et cela ne me fait pas peur de prendre le poème sous cet angle-là. Le poème en quelque sorte aboutit à une forme de morale, sans qu’il y en ait au départ ; je n’écris pas du tout pour dire quelque chose d’ordre moral, il s’agit d’une attitude.

Et le goût de la forme lapidaire…

Dans la brièveté, c’est l’idée de condensation qui m’intéresse : en un minimum de mots un maximum de sens. Le travail sur les poèmes consiste toujours à enlever, jamais à ajouter. La matière au départ dans mes carnets est toujours trop importante, il faut supprimer. Même chose au niveau des mots : je cherche systématiquement les mots les plus courts. Plus cela tend vers le monosyllabe, mieux c’est. Tu ne liras pas des adverbes en –ment : trop longs ! Pas un mot trop abstrait non plus ; pas im-bé-cil-li-témais bê-ti-se… Aller à ce qui est à la fois le plus simple et le plus court. Cela s’est fait progressivement, avec les années, sans que je le veuille vraiment. J’ai une manière de faire, pas d’art poétique construit au sens où l’on dirait qu’un poème devrait se faire comme ci ou comme ça. De la pratique avec un certain savoir-faire acquis avec le temps. Je constate qu’à choisir entre deux mots c’est toujours le plus bref qui s’impose. Pas de volonté, c’est plutôt de l’ordre de la pente.

Je pense aux carnets de Reverdy, pour qui il y avait également un savoir-faire.

Oui, les notes de Reverdy, c’est une partie de son œuvre que j’ai toujours défendue, que je continue à lire. C’est une forme qui m’a marqué ; la pratique du carnet, de la note, de l’écriture discontinue me vient à la fois de Reverdy et des moralistes. Un texte long comme un article ne me convient pas trop, je préfère sauter d’une idée à l’autre sans suivre un fil.

Tu suis un fil d’une façon différente, c’est au lecteur à effectuer un montage.

Il y a bien l’idée de montage, d’assemblage qui est importante, notamment d’ailleurs pour les poèmes. Une page est constituée de microséquences et le poème lui-même est formé de plusieurs pages. Je réfléchis beaucoup à ces séquences au moment de la reprise. Cela peut m’arriver de bouger ce qui était au départ, dans le carnet. [Antoine Émaz cherche dans un carnet un exemple de découpage de la matière qui sera travaillée]Je dis souvent que ce n’est pas moi qui écrit un poème, mais qu’il s’écrit à travers moi.

Ce n’est pas très clair !

Cela veut dire qu’il y a une sorte de dictée de mots. Quand j’écris le premier jet, il n’y a pas de réflexion, de maîtrise ; moins j’interviens, mieux c’est. Je suis une sorte de pente qui s’organise malgré moi et la réflexion n’intervient qu’ensuite. Donc, une matière première assez grossière, assez mal fichue. Quand cette espèce de dictée de mots s’arrête, je ferme le carnet. Le lendemain, deux semaines après, je le rouvre avec mes outils.

On remplace sans peine dictée de motspar inspiration.

[rire] Mais le mot est trop long ! ins-pi-ra-tion, quatre syllabes ! Sérieusement : il y a un côté magique dans inspirationqui ne me semble pas juste. Cela vient d’en haut ! Chez moi, non, plutôt d’en bas ou d’à côté…

Je ne sais pas ce qui décide de la venue d’un poème et cela m’intrigue toujours. Tu parlais de Tours ; dans d’autres poèmes c’est le monde immédiatement autour de nous qui est en jeu. Pourquoi certains événements déclenchent un poème, alors que d’autres – par exemple la Tchétchénie – n’en ont jamais déclenché, alors que ma révolte est la même devant ces événements. Comme s’il fallait qu’il y ait à la fois un événement qui me bouleverse et que je sois prêt à écrire ; c’est cette articulation-là qui enclenche l’écriture. De là des périodes longues où le carnet reste fermé. Les premières années, je me suis parfois dit que je n’écrirais plus du tout ; je suis complètement dépendant de cette venue du poème sans que je la veuille.

C’est très loin, par exemple, des pratiques de James Sacré. Si tu prends Broussailles3 : il a décidé d’écrire sur cette question « vers ou prose », il a un projet de livre, il tisse des motifs. Chez moi, il n’y a jamais de décision, de projet de livre. Le plus construit de mes livres, si l’on peut dire ! c’est Entre ; quand j’en étais à peu près à la moitié, je me suis aperçu que j’écrivais continuellement sur le jardin, donc j’ai fini le livre dans le même mouvement, pas du tout voulu au départ.

Comme mes livres ne sont pas vraiment construits, j’ai fini par m’en sortir en introduisant des dates dans les derniers parus.

Mais à partir du moment où tu dates tes poèmes, cela gênhe le montage.

C’est vrai, je ne peux pas déplacer les poèmes. Dans Soirs, tu as seulement l’ordre chronologique, reste alors le montage à l’intérieur de chaque poème. Mais dans Os, j’ai croisé chronologie et montage : les poèmes se succèdent avec des dates, mais par les titres j’ai organisé des séries. Donc tu peux lire série après série, ce qui brise l’ordre chronologique ; ce sera la même chose avec Peau, le prochain ensemble.

Les dates, ce sont toujours celles du premier jet. Pour moi, ce sont des repères ; cela permet d’être plus clair quand tu as des références à ce qui nous entoure. C’est aussi lié à la question du temps qui me préoccupe beaucoup. Plus j’avance, plus je me dis que les poèmes c’est ce qui reste d’un temps disparu, c’est un peu comme une mémoire.

Ce serait une poésie-journal ?

Oui, pourquoi pas ? Avec une réserve : je n’écris pas de poème tous les jours. Disons : le journal d’une vie intérieure

Le journal, en fait, ce sont tes carnets, et les poèmes seraient la mémoire de ce qui est marquant dans ta vie intérieure.

J’ajoute : et que je peux écrire, puis publier. Mais c’est vrai qu’avec Ras, Soirs, Os, De l’air et Peau, cela fait une dizaine d’années de vie intérieure en mots.

Il me semble qu’il y a un mouvement progressif depuis tes premiers textes pour accorder de plus en plus de place à la vie intérieure. Rien, par exemple, sur la vie du corps.

La vie du corps est écartée, comme tout ce qui est sentimental. Cela tient à la timidité et à la pudeur, à l’interdit moral aussi – vieillerie d’éducation ! Et d’autres en parlent bien mieux que je pourrais le faire. Une dame me demandait pourquoi je n’écrivais jamais de poèmes d’amour – mais parce que cela ne vient jamais dans les carnets, que je vis cet amour sans avoir besoin de l’écrire.

Quand je veux écrire à partir d’un sujet donné, je n’y arrive pas. J’ai écrit à propos de Jean Marcourel, mort il y a peu de temps, qui était un très bon ami ; après plusieurs tentatives de poèmes, je les ai associées et abouti à un texte qui se tient à peu près. À peu près, sans plus. C’est tout à fait différent des notes, dont je peux écrire trois ou quatre pages par jour.

Dans les Carnetsde Du Bouchet, les notes sont très souvent des poèmes.

On a là une écriture qui est poétique d’entrée, même quand elle a un enjeu réflexif ou de pensée ; les trois volumes sont très beaux. Dans sa prise de ce qu’est le réel dehors, que ce soit la montagne ou la lumière, il y a une manière de travailler d’entrée poétique. Je me demande, comme il marchait beaucoup, s’il n’y avait pas maturation, et au bout d’un certain temps il s’arrêtait et notait le résultat. Giovannoni travaille également comme ça : il me disait qu’il peut avoir un livre en tête pendant six mois, qui mûrit, et à un moment il s’enferme et l’écrit.

Ce n’est pas du tout de cette manière que je travaille. Il y a peut-être une maturation qui se fait, mais c’est plus une émotion qui déclenche de l’écriture et ensuite je travaille. Il y a une matière brute, un matériau d’ordre poétique mais très grossier ; tu verrais les premières versions … Ce que je veux c’est avoir de la masse, il y en a trois fois trop mais peu importe : le lendemain je sais que je vais en enlever. Je vais jusqu’au bout de la force qui me porte, quand cela s’arrête j’ai écrit 4, 5, 6 pages de carnet, et ensuite je reprends pour élaguer, élaguer, élaguer encore, pour aboutir à une sorte de noyau, à ce qui était vraiment en jeu mais que je ne voyais pas en l’écrivant.

À propos de ce travail d’élagage, pourrait-on revenir à ton souci des mots brefs. Tu disais que tu les préférais parce qu’ils sont plus simples, mais ils ne le sont pas : quand tu parles durienou de la boue, il n’y a aucune simplicité, non ?

C’est vrai. Ce que j’aime bien, c’est une sorte d’épaisseur de sens dans un minimum de son. En plus, les mots que j’aime utiliser, comme rien, bouejustement, sont la plupart du temps très usés - usés par le temps, par leur usage courant. Ils ne brillent pas, ils sont comme délavés à force d’avoir été utilisés par tout le monde dans la vie quotidienne ; . il y a une profondeur du banal qui m’intéresse beaucoup. Je crois qu’on peut aller au plus profond de soi, ou de sa méditation sur la vie, sur la mort avec des outils très simples.

. J’aime bien aussi employer ces mots parce qu’ils offrent souvent la possibilité d’un double sens, d’une double lecture. Cela veut dire que je n’aime pas quand il y a trop de musique ; je peux admirer quelqu’un comme Claudel dans ses vers ou son théâtre, mais ce n’est pas du tout ma direction, j’ai besoin de choses plus resserrées.

Quand on te lit, grâce à ces mots usés, on a l’impression que rien ne se passe ; il faut être attentif et respecter ta ponctuation, tes blancs, tes arrêts : à ce moment-là, les mots se chargent, comme une batterie se charge. Je pense au Reverdy de La Lucarne ovale, des Ardoises sur le toit…

Oui, et en cela je dois certainement quelque chose à Du Bouchet et à Reverdy. L’idée que le blanc te permet de charger un mot qui, sinon, resterait inerte, c’est tout à fait juste. Le blanc, c’est la résonance du mot, ce qui lui donne du relief. Dans les livres de Reverdy, au moins jusqu’aux Cravates de chanvre, on est à ce sujet dans quelque chose qui continue de nous interroger dans le contemporain.

Pourrait-on parler du problème de la mémoire, pas seulement de la mémoire des événements, aussi de la mémoire de l’enfance – il y a des fragments du temps de l’enfance qui viennent dans certains poèmes.

Cela vient plus souvent maintenant. Dans Peau, ensemble écrit depuis 2005, trois ou quatre poèmes renvoient très directement à l’enfance, de manière quasiment descriptive, ce qui n’était pas possible il y a vingt ans. C’est pourquoi François-Marie Deyrolle s’est arrêté à 1997 pour l’anthologie Caisse claire ; après 1997, notamment avec la série, Soirs,Ras, Os, De l’air, Peau, il y a des motifs qui sont apparus, absents auparavant. Notamment l’enfance et les événemenst du monde, le fonctionnement de la mémoire aussi. Est-ce que cela tient au vieillissement, ce motif de l’enfance ? À la mort des parents ? Je ne sais pas.

Mais cette mémoire de l’enfance est donnée au même plan que le présent ou que le proche passé ; on a l’impression que tous les temps se confondent.

Tu as raison. Je ne distingue pas les différents plans ; du présent est mêlé à du passé proche ou du passé lointain. Je ne sais pas comment cela fonctionne, je constate que c’est comme ça dans mon écriture. Dans un poème je ne "veux" jamais me souvenir, c’est le souvenir qui s’impose.

Mais quand tu travailles ta matière, tu sais bien qu’il y des temps différents…

Oui, et je les laisse tels quels. J’ai toujours tendance à faire confiance à ce qui s’est écrit au départ, comme malgré moi, comme si une vérité personnelle apparaissait dans le poème qu’il fallait que je respecte.

Ce que je lis quand le texte se rapporte à l’enfance, c’est toujours quelque chose de très obscur ; tu parles d’un mouvement vers l’origine dans un poème, « Comprendre que l’on n’en finira pas avant de connaître l’origine »…

Il s’agit bien pour moi d’essayer de voir d’où ça vient. Pour employer un vocabulaire chrétien, sans être du tout chrétien, c’est une idée de péché originel, c’est-à-dire qu’il y a quelque chose dans "vivre" qui est faussé dès le départ, quelque chose de raté dans "vivre", et j’ai une conscience profonde de cela, qui a été fortement aiguisée par diverses circonstances. On ne comprend pas ce qui est faussé, ce qui est raté. « Dans chaque poète il y a un enfant qui pleure », écrivait Reverdy. Chez tous les poètes que je connais un peu, derrière le masque social tu trouves une fêlure dès que tu grattes un peu, et il y a un lien entre cette fêlure et l’écriture, même si on n’est pas capable de le définir. Mieux vaut sans doute ne rien en savoir!

Mouvement qui évoque Beckett…

J’aime beaucoup Beckett ; chez lui tu retrouves cette simplicité, le très peu de mots pour aller au plus loin possible d’une sorte de condition humaine ; une manière de dire la vie, ce qu’il y a de manque dans vivred’une façon extrêmement simple. Je me sens proche de cela, des derniers petits textes, Soubresauts, L’image, Le dépeupleur avec la solidité étonnante de la langue en même temps que l’émotion.

Sur l’origine… Il y a un creusement : en quoi le passé fait écho au présent. Je crois qu’écrire est toujours lié au passé parce qu’on ne peut pas écrire sur une émotion originale, neuve. Il faut toujours que cette émotion entre en résonance avec du déjà vécu pour que de l’écriture puisse se faire, sinon tu es dans quelque chose où il y a une émotion très forte, mais comme tu ne l’as pas déjà vécue, en quelque sorte, tu ne peux pas l’écrire, tu n’as pas de langue. Il faut attendre qu’une émotion un peu analogue vienne recouvrir la première pour que tu puisses écrire quelque chose. Il y a une page très juste de Baudelaire à propos de la mémoire palimpseste, au début du Mangeur d’opium ; la mémoire comme stratification d’expériences et d’émotions, la dernière venue faisant résonner toutes les strates antérieures. Pour moi, je ne cherche pas à marquer dans le poème si c’est plus ou moins loin dans le passé : tout joue de manière un peu élastique ; il y a plein d’étages et tu bouges d’un étage à l’autre sans trop savoir où cela s’arrête. Donc, les temps se mêlent, et cela m’intéresse vraiment, cela se creuse…

Cela se creus,e et toujours vers l’obscur.

Oui, parce que je pense que l’expérience forte rend muet, donc arriver à mettre des mots là-dessus ce n’est pas très évident. Mais … J’avais essayé une fois, avec de petites proses, de sérier les expériences fortes que j’avais eues dans l’enfance et dont je me souvenais. J’ai abandonné après deux ou trois textes, je n’ai jamais repris, sans doute parce que cela tournait trop vers le récit – je n’aime pas raconter. Le poème donne l’avantage de pouvoir jouer sur une sorte de clair-obscur, alors que si tu racontes tu es dans du « clair ». Quelqu’un m’avait demandé d’écrire sur un souvenir marquant, et j’ai dit tout de suite que je ne pouvais pas le faire.

C’était un sujet de rédaction…

(rire) La mémoire comme motrice, oui, et le travail sur mémoire et présent, oui aussi. Le poème me révèle quelque chose que je n’attendais pas, je ne pensais pas aller dans telle ou telle direction du temps. Encore une fois il n’y a pas une démarche volontaire d’aller vers le souvenir, du passé affleure au passage de tel ou tel truc dans le présent. Le poème en quelque sorte va noter cela.

C’est le poème-analyse…

(rire) Oui, auto-analyse.

Je reviens au poème titré Tours, où j’ai trouvé plus fort qu’ailleurs l’obsession de la chute, de l’écroulement.

Toute une série d’images disent l’obstacle ou la destruction. En ce sens , on pourrait dire que ma poésie est très négative. Il y a bien cette idée que tout est train de se défaire, tout s’éparpille. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais c’est en effet obsessionnel. Il y a sûrement à travers l’image quelque chose qui dirait la limite de vivre, le fait qu’il n’y a pas de plénitude possible de vivre, on est toujours dans l’étroit, dans l’exigu, dans ce qui se défait. Finalement, il ne restera rien, c’est sûr… Mais j’aime mieux le savoir, être lucide qu’aveugle… Cela donne une poésie assez sombre, on ne peut pas le nier.

Avec Tours, cette obsession de la chute trouvait une matière de choix, en même temps que tu faisais un choix politique…

Il y a cet enjeu politique, mais aussi quelque chose d’autre : comment une image, un événement se défont. Quelle que soit son importance, l’événement ne tient pas plus de trois semaines. Oublié. Rien ne tient.

D’où la douleur de la mémoire.

Oui, parce que si tu ne gardes pas un peu, ne serait-ce qu’à travers un poème, trace d’un événement, du vécu, il ne restera rien du tout. Mais les poèmes eux-mêmes, on n’est vraiment pas sûrs qu’ils tiennent longtemps…

Ils tiennent au moins pour toi.

Mais après, il ne faut pas rêver… Je rêve peu d’ordinaire…

Il y a une autre théâtre d’obsessions, un peu différent de l’obsession de la chute : l’enlisement avec le sable, la boue, la vase, l’obstacle avec le mur, la falaise, et la lourdeur – lourdest des mots les plus souvent employés dans tes poèmes : tout est lourd, et va tomber.

On revient à une sorte de morale ; très profondément il y a une impossibilité de vivre ou de se réaliser pleinement qui est fondamentale chez moi. On ne réalisera jamais tout ce qui était à faire, on mourra avant d’avoir fait tout ce que l’on pouvait faire. J’ai une conscience très forte de cela et, en même temps, aussi fortement, l’idée qu’il faut se tenir face à cela, se tenir debout, ne pas se laisser tomber, écraser, être nihiliste par rapport à cela. C’est comme ça, donc tenons-nous droit et regardons en face.

C’est : titre d’un ensemble de tes poèmes.

Oui. Se tenir debout est une nécessité, ancrée en moi avec en même temps la certitude que rien en restera, pas même les poèmes. Finalement, on vient de rien et l’on va vers rien – mais allons-y tranquillement, avec le sourire et en gênant le moins possible les autres.

Néanmoins, la crainte de la suffocation est forte.

Tout ce qui tient à l’étroitesse, reprends l’étymologie d’ »angoisse » : l’étroitesse. Je ne suis pas dans un monde tranquille ; tu trouveras dans mes textes le mot « calme », pas celui de « paix » ; la tranquillité, un peu cependant avec le jardin, avec les végétaux. Sinon la vie au quotidien, c’est la difficulté, le stress, de la lourdeur, du poids : quand tu veux réaliser quelque chose, c’est lourd, tu vas peiner pendant des mois pour un résultat minime.

Par exemple dans ton métier de professeur ?

C’est un métier que j’aime bien, mais fatigant, répétitif, pénible. L’expérience du métier n’a rien arrangé sur cette vision. Pendant plusieurs années, il y a eu un combat syndical assez lourd pour améliorer une situation, mais pour déplacer un tout petit peu quelque chose, il faut des efforts énormes, et l’acquis est toujours remis en cause, alors même que la nécessité de changer est évidente pour tout le monde. Tout cela fatigue. La fatigue est un des motifs de mon écriture, et c’est bien la fatigue liée au travail ; ce n’est pas lisible directement par le lecteur.

Là où je peux retrouver du calme, c’est ici, avec les murs qui protègent, inutile de les ébouler pour aller plus loin, il y a là une sorte de sérénité, mais provisoire, je sais que cela ne va pas durer. Donc il faut en profiter tout de suite. Je ressens le dehors comme dangereux, parce que je ne le maîtrise pas, je n’ai pas de pouvoir sur lui, et que je le ressens comme potentiellement agressif. Vivre dehors c’est entrer dans du malaise.

Ce qui apparaît quand on te voit dehors avec les autres…

Je ne sais pas d’où cela vient, cela doit s’ancrer dans l’enfance. Une sorte d’inaptitude à vivre sans tension. Je pense au titre que j’aime bien de Cocteau, La difficulté d’être, celui de Pavese, Le Métier de vivre. Je ne suis pas du tout suicidaire, mais il y a régulièrement des tensions à la limite du supportable, il faut éviter autant qu’on le peut ces moments, et tâcher avec les autres comme avec soi-même d’être zen. Voilà quelque chose que j’admire chez James [Sacré] : je sais bien qu’au fond de lui-même il est inquiet, mais il a toujours une grande égalité d’humeur ; lire une page de lui a le don de me faire entrer dans une sorte de paix intérieure.

Il n’y a que là que la paix existe…

Oui, dans les mots.

Tes textes ne sont pas pessimistes ; on pourrait parler plutôt de lucidité – et la lucidité est positive, non ?

Oui, et c’est pour cela que j’ai toujours refusé le nihilisme. Pour moi, il ne faut pas en politique aller au pire. Par la lucidité, je rejoins Reverdy et, encore, les moralistes du XVIIesiècle : pas de faux-semblant. C’est comme ça, C’est.

Et le titre Caisse claire ?

Je voulais d’abord Cela, mais le titre n’était vraiment pas porteur. Après plusieurs autres, comme Un peu d’air et de peur, qui étaient trouvés trop noirs, je me suis arrêté à Caisse claire, avec l’image de la peau tendue sur laquelle on frappe. Comme si la peau était frappée du dehors, de ce qui arrive du monde, et par le dedans, par tout ce qui remonte de la mémoire – ce qui fait un son, qui est le poème. L’idée de la peau tendue me plaisait bien, l’idée aussi que la caisse claire était celle dans laquelle on sera au bout… Mais la plupart des gens ne voient pas ce deuxième sens…C’est celui que tu as lu en premier (rires).

1. Djamel Meskache dirige avec Claudine Martin les éditions Tarabuste qui ont publié plusieurs recueils d’Antoine Émaz.

2. éditions Deyrolle, 1995, repris dans Caisse claire, Points/Seuil, 2007.

3. James Sacré, Broussailles de prose et de vers, éditions Obsidiane, 2006.

Publié dans Emaz Antoine, ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage à antoine emaz, entretien, 2007 | ![]() Facebook |

Facebook |

24/01/2019

Antoine Emaz, Lichen, lichen

Me paraissent importer l’émotion (produite par l’expression au plus près possible d’une expérience), et le sens comme connexion possible, même intermittente, entre la langue arrêtée du livre et celle, vive, du lecteur. Partant de là, tout trajet poétique juste devient défendable.

Méthode. Commencer peut-être par saper la confiance en soi, se vider, réduire la vanité, ne plus savoir. Écrire. Ensuite, casser l’écrit, et trouver dans les miettes qui restent de quoi encore écrire, parce que ce sera ça ou rien. Là, on commence d’ordinaire à arriver sur zone.

Écrire, c’est peut-être risquer une parole en deçà de la question, avant ce qui deviendrait question si l’on travaillait dans l’ordre de la pensée, peut-être. Saisir sans comprendre ? La formulation ne va pas, mais ce qu’elle vise est juste. Il s’agit bien de saisir un mouvement de vivre, comme un remous, une convulsion, un soubresaut, une tension brusque…On ne localise pas forcément ce qui se passe, mais il y a bien cet essorage brutal et sans mots. Le poème, alors, c’est tenter de voir.

Tout poème a une portée politico-morale, de façon manifeste, ou bien par son refus d’interroger directement ces questions. Le « dégagement » est aussi significatif que « l’engagement ». Je ne demande aucunement au poète d’expliciter ses choix ; je dis simplement qu’il doit les assumer vis-à-vis de lui-même et de son lecteur. Si la poésie n’est que très peu un mode d’action, elle n’est pas façon de fuir ; elle n’est pas non plus exclusivement de l’ordre du privé passé dans le domaine public. Idéalement, elle devrait pouvoir investir tous les domaines d’une vie d’homme, ici et maintenant.

Antoine Émaz, Lichen, lichen, dessins d’Anne Mark, éditions Rehauts, 2003, p. 13, 15, 22, 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine Émaz, lichen, émotion, expérience, engagement | ![]() Facebook |

Facebook |

01/09/2018

Antoine Emaz, D'écrire un peu

On a pu lire au fil des ans de nombreuses observations d’Antoine Emaz à propos de son écriture, plus généralement de ce qu’était pour lui la poésie, dans des recueils de notes — le dernier en date, en 2016 : Planche(éditions Rehauts) ; ces textes, souvent brefs, appartenaient à des regroupements qui comptaient des remarques et observations autour d’un jardin, d’une lecture, de la couleur du ciel, de la préparation d’un repas, etc. D’écrire un peuréunit cette fois des réflexions qui forment, sans du tout qu’il y ait fermeture, un ensemble continu à propos de sa pratique. Ce ne sont pas des retours sur tel livre publié, ni en rien des "conseils" (cf les Conseils à un jeune poètede Max Jacob), il s’agit bien d’une poétique qui prend l’allure d’un manifeste dans la mesure où, contrairement à beaucoup de poètes aujourd’hui, il place au centre de son travail l’émotion, le sensible, c’est-à-dire le réel.

Pour Antoine Emaz, l’écriture n’existe que dans une relation forte à la réalité, réalité de celui qui prend la plume, qui engage ce qu’il est. Le poème s’écrit à partir d’une émotion, soit littéralement de ce qui met en mouvement ; selon sa force, le corps réagit et « parle son langage de corps » (avec les larmes, par exemple) ou l’on entreprend de modifier ce qui a provoqué ce mouvement. Si l’on pose que le poème a pour source l’émotion, alors s’accomplit un parcours, du « choc de la vie et du réel jusqu’à un choc d’ordre poétique ». Il y a alors une mise à distance pour « se retrouver et retrouver l’autre, les autres » ; le poème, dans cette perspective, quel que soit son point de départ, est donc toujours du côté de la vie, de l’avenir.

Placer l’émotion, le sensible à l’origine du poème n’est évidemment pas nier l’importance de la culture antérieure de celui qui écrit, des lectures et des influences, de la connaissance de la langue, de la manière de penser le monde, de la mémoire, mais ces éléments qui forment un « sol » ne sont pas l’impulsion qui conduit au poème, ils n’interviennent qu’en second lieu. Quelle émotion plutôt qu’une autre suscitera le poème ? « On ne sait pas » et l’on n’écrit pas parce qu’on a décidé de le faire, « Attendre : aucun poème n’est nécessaire, sauf celui qui s’écrit de lui-même, dans l’élan d’un moment, maintenant, souvent préparé par une longue patience. »

Ce n’est pas dire que la question de la forme est évacuée, bien au contraire. On pourrait lire une provocation dans des affirmations comme « il s’agit d’enregistrer, rien d’autre », si l’on oubliait que c’est l’émotion qui suscite les mots et, donc, que la forme « naît en même temps qu’elle s’écrit ». Dans cette perspective, le premier temps de l’écriture implique jusqu’à un certain point le retrait du sujet ; comme le précise Antoine Emaz, « Ne pas résister [à la venue des mots], juger ou intervenir », « S’effacer », tant que l’émotion dicte les mots. Une distinction nette est introduite entre le moment où seule compte « la force-forme primitive » et le temps plus long de la reprise ; interviennent alors les connaissances — et aussi « doute, autocritique » — pour parvenir à la « justesse » de l’écriture, soit la restitution au plus près de ce qui a ébranlé le sujet. C’est là qu’il faut « brouillonner » longtemps, que la « menuiserie » patiente vise à trouver la forme juste, qui permet d’articuler le vivre et l’écrire : mettre au point pour qu’il y ait « vibration exacte des mots, son et sens. »

Il est clair que les expériences fortes d’une vie sont rares, celles de l’enfance revenues par la mémoire peuvent d’ailleurs redevenir présentes, et tenter de les recréer dans un poème ne sera jamais seulement un arrangement de mots. C’est dire, il faut y insister, que pour Antoine Emaz, le poème n’est pas une recherche du "beau" (que l’on aurait bien des difficultés à définir), il s’agit toujours d’« Atteindre en mots une certaine intensité de vivre, voilà ce que je demande à un poème, un livre. »

Antoine Emaz, D’écrire un peu, Æncrages & Co, 2018, np, 15 €.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, d’écrire un peu, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

25/07/2018

Jean Genet, L'enfant criminel

L’enfant criminel

Que l’on veuille bien comprendre, et l’excuser, mon émotion, quand je dois exposer une aventure qui fut aussi la mienne. Au mystère que vous êtes il me faut opposer, et le dévoiler, le mystère des bagnes d’enfants. Épars dans la campagne française, souvent dans la plus élégante, il est quelques lieux qui n’ont pas fini de me fasciner. Ce sont les maisons de correction dont le titre officiel et trop poli est maintenant : « Patronage de relèvement moral, Centre de rééducation, Maison de redressement de l’enfance délinquante, etc. » Le changement de titre est déjà un signe. L’expression « Maison de correction » et quelquefois « Pénitencier », devenue une sorte de nom propre, ou, plus exactement encore désignant un endroit idéal et cruel situé très profondément dans le cœur de l’enfant avait une violence que les éducateurs ont essayé d’affaiblir. Toutefois, je l’espère, secrètement les enfants, malgré les termes révélateurs d’une hygiène assez niaise, reconnaissent l’appel du Pénitencier ou du Bagne. Sauf qu’ils les situent maintenant plus dans une région morale qu’en un point précis de l’espace. Il était sot de s’attaquer au nom en croyant que changerait l’idée de la chose nommée (…).

Jean Genet, L’enfant criminel, avec Le condamné à mortet Le funambule, L’Arbalète, 1966, p. 111-112.

Publié dans Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, l'enfant criminel, enfermement, violence | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2018

Antoine Emaz, D'écrire, un peu

Tenter de dire écrire. Ou plutôt comment j’écris ; en cette manière, chacun ne peut parler que pour soi, faire ce qu’il peut avec ce qu’il est. On ne se dépasse pas. Simplement, parfois, on découvre être allé plus loin. Par ailleurs, plus loin, tout en restant ici, soi. Bien obligé. On ne change pas de peau comme de chemise ; or, écrire, c’est risquer la peau, pas la chemise, sauf erreur.

Antoine Emaz, D’écrire, un peu, Æncrage & Co, 2018, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, d’écrire, un peu, art poétique | ![]() Facebook |

Facebook |

02/07/2018

Antoine Emaz, Prises de mer

Le craquement des coquillages sous le pied, et les vagues, très près. Leur bruit assez sourd, d’air et d’eau, continu parce que constitué de plusieurs sons qui s’entremêlent le claquement de l’eau à la retombée, les souffle de l’écume, mais aussi la fin de la vague précédente qui s’étale et diminue son chuintant puis repart en raclant un peu.

Une sorte de magma : plusieurs sons se percutent, se superposent, se fondent, et varient doucement à l’intérieur d’une amplitude globale qui reste sensiblement la même.

Antoine Emaz, Prises de mer, le phare du cousseix, 2018, p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, prises de mer, mer, vague, magma | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2016

Antoine Emaz, Limite

24.10.2013

I

les mots

dans la masse de nuit

fondus absorbés perdus

retournés à l’encre

en rester là

serrer ce qui reste

pas plus avant

ce soir

la nuit gagne

II

les mains lâchent

ce sera

chiens de faïence

jusqu’à l’aube

on n’ira pas plus loin

nuit saturée

on entend son rire fou

écrasé

elle pouffe

s’étouffe de mots

gavée

ou bien c’est le vent

mais décidément

cette partie-là

est perdue

Antoine Emaz, Limite,

Tarabuste, 2016, p. 101-102.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, limite, mot, nuit, vent | ![]() Facebook |

Facebook |

19/11/2016

Antoine Emaz, Cambouis

Il ne faut pas briller, mais luire. Les images les plus faibles ont la résonance la plus longue. Celles qui flashent durent leur éclair, pas davantage.

Vieux disque de Dylan, Blonde on blonde, et temps gris dehors. Correspondance entre cette lumière faible, de saison, et la vieillerie intacte de la chanson. Aucune nostalgie, seulement voir-entendre du temps.

Loin de la poésie, au sens où la langue n’interfère pus avec ce qui est. Les arbres et la pluie sont, sans demander leur reste de mots. Comme si les cordes internes étaient détendues, qu’il n’y avait plus qu’un désir de laisser filer le temps pour se refaire.

« Ajoutez quelquefois, et surtout effacez » (Boileau Art poétique). Juste. On n’a jamais fini d’enlever du trop.

Si tu n’écris pas de poèmes, ne te soucie pas. Tu ne devais pas en écrire. Ou tu n’étais pas à la hauteur. Ou tu n’avais pas besoin, intensément, d’en écrire. Et voilà. Laisse aller, attends.

Antoine Emaz, Cambouis, Seuil, 2009, p. 23, 46, 69, 93, 124.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, cambouis, image, nostalgie, poésie, langue, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

14/08/2016

Antoine Emaz, Planche : recension

Après un relevé des emplois du mot ’’erre’’ (« mot que j’aime bien »), le livre s’achève sue « Erres : titre pour un recueil de notes ? ». À quelques exceptions près, Antoine Emaz choisit un seul mot pour titrer ses recueils de poèmes ou, comme celui-ci, de notes. ’’Planche’’, en dehors de la mise à plat, évoque le lien — du navire au quai —, et tout autant ce qui sauve (sens ancien de ’’planche’’ repris par ’’planche de salut’’). Ces sens conviennent pour approcher ce livre qui écarte, d’une certaine manière, un « blocage », celui de l’écriture de poèmes. Le poème ne s’écrit pas quand on le voudrait ; quand il survient c’est « comme si la vie / la langue étaient poreuses, porteuses l’une et l’autre d’une vérité simple. »

Il est beaucoup question de poésie dans Planche. D’abord parce qu’Antoine Emaz lit ses contemporains et commente plus ou moins longuement la manière dont il reçoit Jacques Ancet, James Sacré, Mary-Laure Zoss, Valérie Rouzeau, Ariane Dreyfus, Jean-Pascal Dubost, Jacques Josse, Nicolas Pesquès, etc. (on pourrait établir une chronologie des notes à partir des dates des recueils lus). Une place particulière est réservée à Jaccottet, à propos de son anthologie L’encre serait de l’ombre ; la qualité de la langue est reconnue, mais regrettée l’absence de tout nom de poète né après 1930, comme si la poésie avait alors cessé d’exister. Surtout, est vivement rejetée sa « morale de l’irresponsabilité » à laquelle est opposée celle de Camus : il ne faut jamais cesser de lutter — de se tenir debout, écrit Emaz —, or Jaccottet « semble ne rien voir des forces collectives en lutte pour écrire telle ou telle histoire ». C’est que l’écrit n’est pas à l’écart de la vie, de l’histoire.

Pour Emaz, le poème est toujours liée au vécu, à une circonstance biographique ou historique ; non qu’il pourrait être représentation de la vie, mais parce que doit être restituée « la densité humaine d’une expérience de vie » (le mot « expérience » revient souvent dans ces notes), c’est-à-dire ce qui donne du sens. Pour cela, il est nécessaire de bousculer la langue : ce n’est jamais l’émotion qui prime, il faut ajuster, retrancher, raboter pour ne pas rester dans l’immédiat. Dans une note, Emaz fait un éloge de la lenteur : c’est le « temps de l’usure et du renouvellement nécessaires pour laisser advenir en soi l’imprévu, le nouveau, sans forcément violence et rupture, plutôt évolution, maturation jusqu’à ce que s’impose ce qui doit être. » Ce primat du sens, de l’humain a pour corollaire le rejet du formalisme contemporain, la langue n’est pas neutre et écrire un poème ne consiste pas à « s’amuser avec un logiciel ». C’est toujours la vie vivante qui devrait primer dans la poésie (que l’on se reporte aux noms retenus ci-dessus), sans pour autant qu’un des thèmes de prédilection du lyrisme, l’amour, soit présent chez Emaz et il s’en explique : « Sauf au début et à la fin peut-être, aimer quelqu’un est bien trop compliqué pour que ça puisse entrer dans un poème. »

Antoine Emaz revient à plusieurs endroits sur la différence entre la note et le journal — lisant d’ailleurs le journal de Pierre Bergounioux publié sous le titre Carnet de notes… Pour lui, la datation tout comme la présence du sujet caractériserait le journal, alors que la note, « plus élastique », ne serait pas liée au quotidien. Genre attrape tout : il n’y a pas en effet que des remarques à propos de la poésie, des livres lus ou écrits ; on trouve un paragraphe sur le changement d’une nappe, sur le rangement de la bibliothèque, sur l’enfance et le jardin selon les saisons, on lit un titre possible (« ce qui ne se tait pas »), etc. La distinction entre journal et note tiendrait peut-être dans le fait que « la note doit valoir assez en soi mais elle tient aussi par les autres. »

Antoine Emaz publie aussi bien des ensembles de notes que des recueils de poèmes, poursuivant ainsi une longue tradition, de Baudelaire à Reverdy et du Bouchet pour retenir les écrivains auxquels il renvoie. On entre ainsi dans l’atelier où s’écrivent dans le désordre du carnet quelques lignes sur le rythme, puis quelques mots à propos de Gracq ; un portrait se construit, d’un homme ferme dans ses convictions et toujours dans la questionnement parce que sa poésie « opère le plus souvent dans le dur à vivre. »

Antoine Emaz, Planche, éditions Rehauts, 2016, 136 p., 16 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 23 juillet 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

04/04/2016

Antoine Emaz, Planche

Tel qu’il est, et compte tenu de l’histoire, ce monde paraît sans issue. À partir de là, on peut commencer le travail vers quelle résistance ou quel espoir, même malingre. Poésie, une charpie de mots pour soigner, accompagner un peu cette blessure du négatif. Chanter quoi dans ce tohu-bohu de misères et d’impasses ? Chanter. Le peu possible. À bouche fermée, si nécessaire.

Je revois le visage de cette élève de 2e me demandant pourquoi ce que j’écris est « si sombre ». Dans son ton, ce n’était pas une critique, plutôt une lassitude. Je comprends très bien ce désir d’échappatoire que mes poèmes ne permettent guère. « Nous ne sortirons pas du sort des condamnés » écrivait déjà Reverdy. Le poète n’est pas un enchanteur, même « pourrissant ». Mais il ne confond jamais peu et rien.

Antoine Emaz, Planche, Rehauts, 2016, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plance, monde sans issue, négatif, échappatoire, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2016

Antoine Emaz, Soirs

accorder la langue

sur peu de choses

là ce soir

seul

avec

le jour en vrac

tout est passé

restent l'herbe

quelques feuilles tordues sèches

le froid clair encore le mur

entre l'herbe et le mur

la lumière glace

à chaque fois renvoie

une paroi de froid

à la fin le crépi

craque gris

dans le soleil qui baisse

voilà

peu de choses

dans un temps bref où passent

beaucoup de morts trop

vite

la vie dure

poser le peu comme simple

autant que possible

l'œil ras

dans l'herbe courte

les mots

on ne sait pas trop

ils tracent comme des bouclettes

des mèches de sens sans

tête

même hors vent ils frisent

quand sur la table

une bouteille tient nette

sa forme

pour bien faire il faudrait

des mots cendriers lourds

des pavés de verre clair quand

dehors brûle

[...]

Antoine Emaz, Soirs, Tarabuste,

1999, p. 74-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, soirs, langue, temps, vents | ![]() Facebook |

Facebook |

25/01/2015

Antoine Emaz, De peu

Bleu très bleu

dans le ciel sans fin d'œil

toute histoire engouffrée

rien

quasi lisse vaste couleur quelle

espèce de bleu

sans honte

tant il est sans mémoire

* * *

ciel plein ciel

sans anges

on rêve leurs battements d'ailes

leurs bruits de mouettes folles

d'envol

alors qu'on veut seulement des mots

pour ici

sous l'aplat de l'été

* * *

comme vivant sans mort

face levée face

au vide du bleu

distendu

couleur d'air

jusqu'à la nuit qui croûte

* * *

soleil fixe

dehors s'efface on s'efface

rien que de la lumière

et plus personne

pour voir

limite basse d'être là

l'été mure

* * *

tristesse sans cause

venue comme du bleu du mot trop court

pour trop de ciel

pas sûr que ce soit si simple

cela n'explique pas

cet abattis de fatigue

pas seulement le bleu

ce qui a lieu dessous

aussi

Antoine Emaz, "Bleu très bleu"

dans De Peu, Tarabuste, 2014, p. 269-270.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, de peu, bleu très bleu, mot, tristesse | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2014

Antoine Emaz, Jours

2. 03. 08

la peur

la mémoire noire

on ne la rappelle pas

elle vient

quand elle veut

ou peut-être au signal

d'un ultra-son de vivre

elle remonte

on lui fait sa place

sans parler

on attend qu'elle reparte

par le premier train de nuit

le plus souvent

quand on l'entend venir

on commence par prendre un verre

et s'occuper de tout et rien

histoire

d'espérer qu'elle passera

à quelques pas

sans voir

on la sait bête

taupe

parfois ça marche

on ne la revoit plus

elle ne faisait que passer

elle a jeté son froid

rappelé assez que l'on était

poreux

[...]

Antoine Emaz, Jours, éditions En Forêt /

Verlag Im Wald, 2003, p. 109 et 111.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, jours, peur, attente, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

05/02/2014

Antoine Emaz, Plaie — note à propos d'Antoine Emaz, Flaques

les heures passent

à la manivelle

au hachoir

on les force à passer

sans rien faire

l'horloge resterait bloquée

avec ses poids

au bout de leurs cordes

et le gros balancier de cuivre

immobile

arrêté

ce jour-là

ce lieu mental

attire

dès qu'on s'en approche

comment

désactiver

on pourrait partir loin

cela ne changerait rien

il faut remettre en état

la tête

absorber

le choc

ensuite seulement on pourra voir peut-être

s'il y a du ciel plus bleu et pas d'hiver

ailleurs

Antoine Emaz, Plaie, encres de Djamel Meskache,

Tarabuste, 2009, p. 79-80.

*

Note à propos du dernier livre d'Antoine Emaz, Flaques, encres de Jean-Michel Marchetti, centrifuges, 2013, 110 p., 12, 50 €.

Depuis 2003 avec Lichen lichen, parallèlement aux livres de poèmes, Antoine Emaz publie des notes. Il s'agit d'extraits de ses carnets, sorte de fourre-tout où ce qui arrive au jour le jour est consigné, pour une raison ou une autre. Pas de doute, ces fragments retenus sont bien « à mi-chemin d'un peu tout et n'importe quoi : description, poème, pensée, journal, bon mot, critique, ébauches... » (47). La liste n'est pas exhaustive, et il faut ajouter que le lecteur passe de propositions sur la poésie à des remarques sur le rassemblement, dans Sauf (2011), de plusieurs livres, de réflexions sur la lecture de Titus-Carmel à des citations de Klee (sur la forme), de Reverdy ou de Joubert, du commentaire d'une émission de radio consacrée à Sylvia Plath à une esquisse d'analyse du narcissisme. Il y a, dira-t-on, un désordre qui rend la lecture difficile, puisque les notes semblent ne donner que la « vie à vif » (56), sans l'organisation qui a abouti, comme l'écrit Antoine Emaz, aux Petits traités de Quignard.

Ce serait pourtant une lecture myope que de ne pas reconnaître des lignes de force dans Flaques. Le titre — un seul mot, comme le titre des livres de poèmes — évoque le minuscule (ce qui reste après la pluie), ce à quoi on ne s'arrête pas, comme les précédents titres des recueils de notes, Cambouis, Cuisine ou Lichen lichen, et Antoine Emaz s'interroge sur le lien qui pourrait être établi entre les poèmes et le « ramasse-miette du vivant » (62) que sont à ses yeux les carnets. Les notes en effet, on l'a dit, retiennent ce qui passe et s'oublie, s'attardant aussi bien sur un passage d'étourneaux, « nuages d'oiseaux » (73) que sur la figure d'un homme âgé qui chantonne La valse brune à la caisse d'un supermarché. Mais comment ne pas s'apercevoir que certains de ces regards sur le quotidien sont aussi le matériau de la poésie d'Antoine Emaz.

Le livre s'ouvre sur ce qu'est la vie pour chacun ("on"), « Ne plus rien avoir à retenir : la vie va, on est dans son courant muet. Il y a là, un moment, non pas une joie, mais une forme précaire de paix » (9), motif repris à diverses reprises — « le gros du temps d'une vie est linéaire, répétitif, quotidien. » (33). Ce début est suivi d'une affirmation sur le fond de l'écriture, motif récurrent dans les écrits d'Antoine Emaz, et constitue une charpente de Flaques : « Le plus important de ce que tu vis n'est pas forcément le plus important à écrire. L'essentiel, c'est ce que tu peux écrire de vivre. » (9) Le lecteur ne sera pas surpris de lire ces deux propositions réunies dans la dernière phrase du livre : « [si l'artiste] ne peut plus vivre écrire publier, alors très vite, il va mal et manque d'air. » (103)

Parallèlement, ce qu'est la poésie, et plus largement le fait d'écrire, sont des thèmes qui reviennent sans cesse dans Flaques ; parlant de la table où il s'installe pour écrire, face au jardin, il note : « C'est là que je me sens à ma place, qu'il y a du plaisir à vivre un peu comme si le monde des mots, des livres était devenu prioritaire sur le monde des hommes. Même s'il s'agit d'un retrait, pour rejoindre au bout. » (22). Quant à la poésie, faut-il la définir ? Il propose une formule : « Du vif qui] se cristallise en mots » 29), ou reprend Philippe Beck, même s'il s'estime loin de son écriture : la poésie, un « engin de captation du monde sans merveilleux » (91). Mais ailleurs : « Parce que la poésie est sans définition, on continue d'en proposer » (72). On peut au fil des pages relever les doutes — que restera-t-il de ce qui s'écrit aujourd'hui ? —, mais ce qui est assuré, c'est la certitude que l'art — l'écriture— est le premier pôle de la vie, si l'on entend toujours que « vivre reste premier » (87).

Note parue dans Sitaudis.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plaie — note à propos de flaques, temps, ailleurs | ![]() Facebook |

Facebook |

28/01/2014

Antoine Emaz, Flaques, dessins de Jean-Michel Marchetti (2)

Je suis seul ; il fait froid ; il pleut sur le jardin ; la lumière tombe ; profondément, je suis bien.

Pluie régulière et pas fine, claquettes légères sur le plastique du toit. Je viens de raturer "heureux" parce que ce n'est pas l'adjectif approprié. Je suis neutre, c'est-à-dire en paix avec ce monde (non pas le monde) et avec moi (non pas les autres).

Aucun stoïcisme ou quelconque dépassement par je ne sais quelle vertu, aucun principe suivi d'une quelconque spiritualité lointaine. C'est parfaitement immédiat : un accord profond avec la pluie, le bout de mur gris, les arbres quasi nus, cette lumière pauvre juste. Juste ce moment : accord. Je vis avec ; je me dissous dedans. Je ne parle pas de bonheur, je parle d'être Le neutre, c'est de l'être pur.

Aucune sagesse. Vivre en tension, contradiction présente ou alternance d'angoisse et de calme. Être sage revient à être mort avant de mourir. Aucune envie de cela : je préfère de loin affronter mes peurs, mes joies... mon lot de vivre, souffrir inclus, car tout cela ne va pas sans mal. Mais pouvoir au moins me dire que je n'ai pas évité ma vie.

Antoine Emaz, Flaques, dessins de Jean-Michel Marchetti, éditions centrifuges, 2013, p. 51.

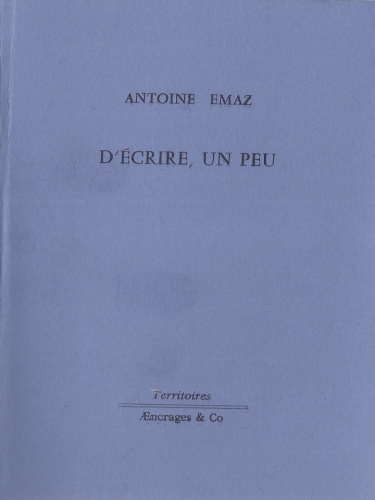

Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, flaques, dessins de jean-michel marchetti, être bien, pluie, accord, vivre | ![]() Facebook |

Facebook |