01/09/2019

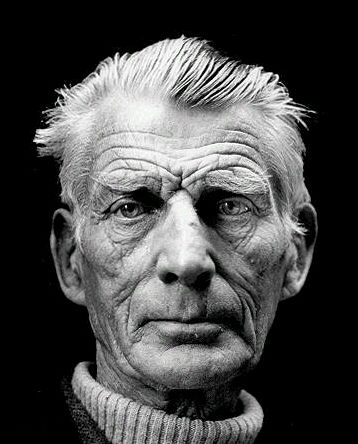

Samuel Beckett, Peste soit de l'horoscope

Rondeau

tout au long de ce rivage

à la tombée du jour

seul bruit les pas

seul bruit longuement

jusqu’à s’arrêter sans raison

alors aucun bruit

tout au long de ce rivage

aucun bruit longuement

jusqu’à repartir sans raison

seul bruit les pas

seul bruit longuement

tout au long de ce rivage

à la tombée du jour

Samuel Beckett, Peste soit de l’horoscope,

traduction Édith Fournier, éditions de minuit,

2012, p. 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, peste soit de l’horoscope, rondeau, bruit rivage | ![]() Facebook |

Facebook |

17/07/2019

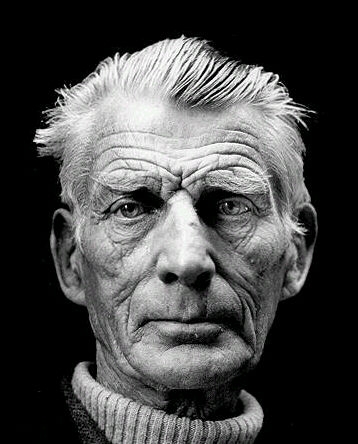

Samuel Beckett, Peste soit de l'horoscope

Précepte

Passe les années d’études à gaspiller

Le courage qu’il faut pour les années d’errance

Dans un monde qui se détourne poliment

Des incongruités de l’érudition

Gnome, 1934

Samuel Beckett, Peste soit de l'horoscope, traduction

Édith Fournier, éditions de Minuit, 2012, p. 27.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, peste soit de l'horoscope, précepte, errance | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2019

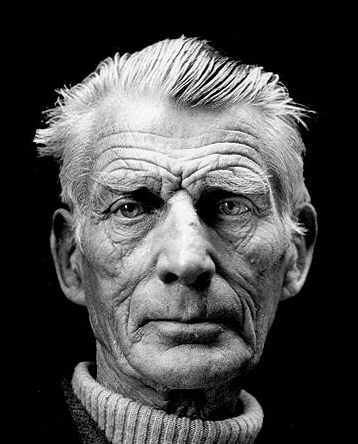

Samuel Beckett, Cap au pire

Encore. Dire encore. Soit dit encore. Tant mal que pis encore. Jusqu’à plus mèche encore. Soit dit plus mèche encore.

Dire pour soit dit. Mal dit. Dire désormais pour soit mal dit.

Dire un corps. Où nul. Nul esprit. Ça au moins. Un lieu. Où nul. Pour le corps. Où être. Où bouger. D’où sortir. Où retourner. Non. Nulle sortie. Nul retour. Rien que là. Rester là. Là encore. Sans bouger.

Samuel Beckett, Cap au pire, traduction Édith Fournier, éditions de Minuit, 1991, p. 7.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, cap au pire, traduction Édith fournier, dire | ![]() Facebook |

Facebook |

28/12/2018

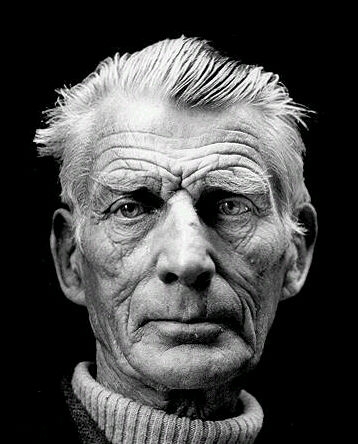

Samuel Beckett, Les Os d’Écho

Da Tagte Es

rachète les succédanés d’adieux

dans ta main le drap file comme un fleuve

toi qui as largué toutes amarres

et le miroir sans buée au-dessus de tes yeux

Samuel Beckett, Les Os d’Écho, traduction

Édith Fournier, éditons de Minuit, 2002, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les os d’Écho, adieu, miroir | ![]() Facebook |

Facebook |

25/09/2018

Samuel Beckett, Lettres,IV, 1966-1989 : recension

Le quatrième et dernier volume des Lettres de Samuel Beckett clôt la traduction de l’édition anglaise. La collecte des matériaux, entreprise par Martha Fehsenfeld avec l’aval de l’auteur (« en […] limitant aux seuls passages qui intéressent mon travail », 18.3.85), s’est poursuivie pendant des années avec George Craig, Dan Gunn et Lois More Overbeck. Suivant la demande de Beckett, seule une partie (12 %) des lettres a été publiée mais, chaque fois que cela est nécessaire pour la compréhension, de larges extraits d’autres lettres sont donnés, des siennes et de celles de ses correspondants. Il faut saluer la qualité de cette publication, tant pour la pertinence de l’introduction, pour la précision des nombreuses notes que pour l’élégance de la traduction de Gérard Kahn. Comme dans toute édition savante de ce genre, une bibliographie des ouvrages cités et plusieurs index apportent des informations complémentaires. Selon le vœu de Beckett les lettres, comme celles des volumes précédents, éclairent ce que fut son rapport à l’écriture, particulièrement au théâtre, mais aussi sa relation à ses proches et à ceux qui ont mis en scène ou en ondes ses pièces ; elles précisent également l’image qu’il avait de lui-même.

Beckett était régulièrement sollicité pour mettre en scène plusieurs de ses pièces ou suivre le travail des acteurs, par exemple à Berlin pour Fin de partieen 1967, pour En attendant Godoten 1975. Quand il n’était pas devant les acteurs il pouvait, souvent à l’invitation du metteur en scène, écrire précisément sur la manière dont il pensait le décor, l’éclairage, les déplacements ; il donne ainsi en mars 1968 des indications à Roger Blin pour Fin de partie, à Alan Schneider qui, à New York, montait Not I, en concluant à propos du personnage de la pièce, « Je ne sais pas plus qu’elle où elle est et pourquoi. Tout ce que je sais est dans le texte. » La présence devant la scène lui était nécessaire, bien qu’il ait souvent écrit à ses correspondants qu’il souhaitait s’en éloigner ; en 1966, « Espère me sauver bientôt du piège du théâtre etc. et me remettre à la véritable palpitation » ; dix ans plus tard, le 24 septembre 1977, alors qu’il travaillait à Berlin, il confiait à Alan Schneider, « Je rentre à Paris le 29 et compte bien me reposer du théâtre pendant un bon bout de temps », mais en décembre il annonçait qu’il s’était « laissé faire pour Play « pour l’année suivante et il ajoutait « j’appréhende déjà ».

Les années passant, Beckett a progressivement écarté cette activité dévoreuse d’énergie souhaitant, écrivait-il en 1975, passer « le peu de temps qui reste à ce pour quoi je suis un peu fait », c’est-à-dire écrire. Un jour lui est venue l’idée d’une pièce très courte avec un personnage qui porte cape et cagoule, inspiré par « une femme arabe tout en noir, immobile, absolument immobile à la porte d’une école de Taroudant [en Tunisie], et par les spectateurs de la décollationde Caravage à Malte ». Il a rêvé également à une pratique du théâtre très éloignée des conventions : il entrerait dans un théâtre, verrait ce qu’est la salle, discuterait avec le metteur en scène et les acteurs avant d’écrire quoi que ce soit, « l’auteur (…) œuvrerait simplement comme un spécialiste qui n’aurait ni plus ni moins d’importance que les autres spécialistes concernés. » Ces idées n’ont pas abouti, pas plus que certaines tentatives d’écrire pour tel acteur, mais Beckett a modifié à plusieurs reprises des répliques ou des didascalies en observant un travail de mise en scène. Il a toujours commenté dans ses lettres le jeu des acteurs et il s’estimait piètre lecteur de ses textes au point de ne pas vouloir qu’une lecture, par lui, d’un poème inclus dans son roman Wattsoit diffusée, qualifiée de « misérable enregistrement ».

L’extrême attention aux mots ne l’a jamais quitté. Il pensait quasiment impossible de traduire ses propres œuvres de l’anglais au français, et inversement. Quand Ludovic et Agnès Janvier lui ont proposé de traduire Watt, ont été organisées des séances de travail hebdomadaires au cours desquelles Beckett décortiquait chaque phrase — et il a repris entièrement l’ensemble. Il a passé des mois à se traduire d’une langue à l’autre et il suivait la traduction de ses pièces dans plusieurs langues. On comprend pourquoi il a refusé diverses adaptations de ses pièces : celles de Fin de partiepour la télévision, de Oh les beaux jourspour la radio, celle de En attendant Godotpour le cinéma par Polanski : il justifiait sa position auprès de son ami Jack MacGowran, « [Godot] ne constitue tout simplement pas un matériau pour le cinéma. Et une adaptation le détruirait. Je te prie de me pardonner (…) & ne va pas croire que je suis un salaud de puriste. » Il n’a accepté qu’en 1977 que la Comédie Française inscrive En attendant Godotà son répertoire, « C’est la pièce qui me demande de rester sans attache ».

On se tromperait si l’on voyait chez Beckett un orgueil démesuré dans cette intransigeance à l’égard de son œuvre. Il a refusé la chaire de poésie offerte par l’Université d’Oxford, comme il refusait qu’on lui attribue le prix Nobel : « Je ne veux pas de ce prix et j’ai demandé à Jérôme Lindon [son éditeur] de le faire savoir » — c’est Lindon qui se déplaça à Stockholm après l’attribution du prix. Il a également toujours refusé toute aide à qui voulait écrire sa vie, en en indiquant la raison à John Knowlson, en 1972, raison qu’il a répétée régulièrement, « Il y a des vies qui valent la peine d’être écrites, la mienne sans intérêt en soi ni rapport avec l’œuvre n’en fait partie ». Sur un autre plan, s’il était attentif à la réception de ses pièces, il répondait invariablement à qui l’interrogeait sur sa pratique, « Je n’ai rien à dire sur mon travail ».

Rien, donc, sur sa vie et son travail, ne serait à écrire, mais on découvre avec ces lettres un homme modeste qui parlait volontiers des compositeurs, des peintres et des écrivains qu’il appréciait, un homme généreux qui aidait matériellement, toujours de manière discrète, bien au-delà du cercle de ses proches (son amie Barbara Bray ou le peintre Avigdor Arikha) ; ainsi il a fait vendre un manuscrit pour Djuna Barnes qu’il ne connaissait que par ses livres. Il s’engageait quand besoin était, écrivant par exemple à Madrid pour soutenir Arrabal accusé de blasphème. Bien évident dans l’œuvre, son humour s’exerçait volontiers dans la correspondance : il concluait une lettre à Barbara Bray, en 1979, par « ne trouve rien d’autre d’inintéressant à raconter ». Il a répété au fil des années à ses intimes la nécessité pour lui d’écrire pour supporter la vie, « le seul moyen de tenir le coup sur cette foutue planète », comme il le confie à Robert Pinget en 1966 ; il avait d’ailleurs le sentiment de ne pouvoir le faire longtemps, « le temps s’épuise et il reste peut-être encore quelques gouttes à extraire du vieux citron », confiait-il en 1967, à 61 ans.

Quand, après une chute dans son appartement en juillet 1988, il a dû rester en maison de repos, il ne pensait qu’à une seule chose, y retourner, malheureux d’être « Toujours dans cette retraite de croulants à la recherche de mes jambes d’autrefois. (…) espoir de remonter bientôt au 38 déserté [son appartement, au 38 boulevard Saint-Jacques] ». Ce n’est que dans la dernière lettre publiée qu’il renonce ; sollicité pour le projet de film télévisé de son roman Murphy, il répond le 19 novembre 1989, « Je suis malade & ne peux vous aider. Pardon. / Faites donc sans moi. » Il meurt le 22 décembre, six mois après son épouse Suzanne.

Samuel Beckett, Lettres, IV, 1966-1989, traduction Gérard Kahn, Gallimard, 2018, 960 p., 58 €.

Publié dans Beckett Samuel, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, lettres, iv, 1966-1989, traduction gérard kahn | ![]() Facebook |

Facebook |

02/09/2018

Samuel Beckett, Le monde et le pantalon

Le client : Dieu a fait le monde en six jours, et vous, vous n'êtes pas foutu de me faire un pantalon en six mois.

Le tailleur : Mais monsieur, regardez le monde, et regardez mon pantalon.

Pour commencer, parlons d'autre chose, parlons de doutes anciens, tombés dans l'oubli, ou résorbés dans des choix qui n'en ont cure, dans ce qu'il est convenu d'appeler des chefs-d'œuvre, des navets et des œuvres de mérite.

Doutez d'amateur, bien entendu, d'amateur bien sage, tel que les peintres le rêvent, qui arrive les bras ballants et les bras ballants s'en va, la tête lourde de ce qu'il a cru entrevoir. Quelle rigolade les soucis de l'exécutant, à côté des affres de l'amateur, que notre iconographie de quatre sous a gavé de dates, des périodes, d'écoles, d'influences, et qui sait distinguer, tellement il est sage, entre une gouache et une aquarelle, et qui de temps en temps croit deviner ce qu'il aime, tout en gardant l'esprit ouvert. Car il s'imagine e pauvre, que rien de ce qui ets peinture ne doit lui rester étranger.

Ne parlons pas de la critique proprement dite. La meilleure, celle d'un Fromentin, d'un Grohmann, d'u MacGreevy, d'un Sauerlandt, c'est de l'Amiel. Des hystérotomies à la truelle. Et comment en serait-il autrement ? Peuvent-ils seulement citer ? [...]

Avec les mots on ne fait que se raconter. Eux-mêmes les lexicographes se déboutonnent. Rt jusque dans le confessionnal on se trahit.

Ne pourrait-on attenter à la pudeur ailleurs que sur ces surfaces peintes presque toujours avec amour et souvent avec soin, et qui elles-mêmes sont des aveux ? Il semble que non. Les copulations contre nature sont très cotées, parmi les amateurs du beau et du rare. Il n'y a qu'à s'incliner devant le savoir-vivre.

Achevé, tout neuf, le tableau est là, un non-sens. Car ce n'est encore qu'un tableau, il ne vit encore que de la vie des lignes et des couleurs, ne s'est offert qu'à son auteur. Rendez-vous compte de sa situation. Il attend, qu'on le sorte de là. Il attend les yeux, les yeux qui, pendant des siècles, car c'est un tableau d'avenir, vont le charger, le noircir, de la seule vie qui compte, celle des bipèdes sans plumes. Il finira par en crever. Peu importe. On le rafistolera. On le rabibochera. On lui cachera le sexe et on lui soutiendra la gorge. On lui foutra un gigot à la place de la fesse, comme on l'a fait pour la Vénus de Giorgione à Dresde. Il connaîtra les caves et les plafonds. On li tombera dessus avec des parapluies et des crachats, comme on l'a fait pour le Lurçat à Dublin. Si c'est une fresque de cinq mètres de haut sur vingt-cinq de large, on l'enfermera dans une serre à tomates, ayant préalablement eu le soin d'en aviser les couleurs avec de l'acide azotique, comme on l'a fait pour le Triomphe de César de Mantegna à Hampton Court. Chaque fois que les Allemands n'auront pas le temps de le déménager, il se transformera en champignon dans un garage abandonné. Si c'est un Judith Leyster, on le donnera à Hals. Si c'est un Giorgione et qu'il soit trop tôt pour le donner encore au Titien, on le donnera à Dosso Dossi (Hanovre). Monsieur Berenson s'expliquera dessus. Il aura vécu, et répandu de la joie.

Samuel Beckett, Le monde et le pantalon, éditions de Minuit, 1989, p.7-8 et 9-11.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, le monde et le pantalon, tout, non-sens | ![]() Facebook |

Facebook |

28/04/2018

Gisèle Prassinos, La vie la voix

Aux abords de la ville les maisons sont debout

Ici elles sortent à peine du blanc.

La route sous les pieds qui descend

le double rayon des roues.

Bâtons sur la page les jardins morts.

La manche autour de mon cou

pour le bonheur.

Les doigts sans réponse

fleuriront au retour.

Le pont

le parapet

le précipice.

La tête bien sculptée sort du magasin

dans ses bras une jacinthe se compare

sa bouche est le verre où je ne puis boire

pour elle on choisit le carmin

et le sucre des soirs.

L’idée du précipice

le parapet

le pont courant dans la nuit

le dernier funambule

vers la magie.

Gisèle Prassinos, La vie la voix, Flammarion, 1978, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gisèle prassinos, la vie la voix, ville, précipice, magie | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2018

Samuel Beckett, Poèmes, suivi de mirlitonnades

je suis ce cours de sable qui glisse

entre le galet et la dune

la pluie d’été pleut sur ma vie

sur moi ma vie qui me fuit me poursuit

et finira le jour de son commencement

cher instant je te vois

dans ce rideau de brume qui recule

où je n’aurai plus à fouler ces longs seuils mouvants

et vivrai le temps d’une porte

qui s’ouvre et se referme

Samuel Beckett, Poèmes , suivi de mirlitonnades,

Editions de Minuit, 1978, p. 22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, poèmes, suivi de mirlitonnades, sable, pluie, vie | ![]() Facebook |

Facebook |

13/10/2017

Samuel Beckett, Comment c'est

seul dans la boue oui le noir oui sûr oui haletant oui quelqu’un m’entend non personne ne m’entend non murmurant quelquefois oui quand ça cesse de haleter oui pas à d’autres moments non dans la boue oui à la boue oui moi oui ma voix à moi oui pas à un autre non à moi tout seul oui sûr oui quand ça cesse de haleter oui de loin en loin quelques mots oui quelque bribes oui que personne n’entend oui mais de moins en moins pas de réponse de moins en moins oui

Samuel Beckett, Comment c’est, éditions de Minuit, 1961, p. 176-177.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, comment c’est, mot, boue, personne | ![]() Facebook |

Facebook |

21/05/2017

Samuel Beckett, Pour en finir encore et autres foirades

Au loin un oiseau

Terre couverte de ruines, il a marché toute la nuit, moi j’ai renoncé frôlant les haies, entre chaussée et fossé, sur l’herbe maigre, petits pas lents, toute la nuit sans bruit, s’arrêtant souvent, tous les dix pas environ, petits pas méfiants, reprenant haleine, puis écoutant, terre couverte de ruines, j’ai renoncé avant de naître, ce n’est pas possible autrement, mais il fallait que ça naisse, ce fut lui, j’étais dedans, il s’est arrêté, c’est la centième fois cette nuit, environ, ça donne l’espace parcouru, c’est la dernière, il est couché sur son bâton, je suis dedans, c’est lui qui a crié, lui qui a vu le jour moi je n’ai pas crié, je n’ai pas vu le jour, les deux mains l’une sur l’autre pèsent sur le bâton, le front pèse sur les mains, il a repris haleine, il peut écouter, le tronc à l’horizontale, les jambes écartées, les genoux fléchis, même vieux manteau, les basques raidies se dressent par–derrière, le jour point, il n’aurait qu’à lever les yeux, qu’à les ouvrir, qu’à les lever, il se confond avec la haie, au loin un oiseau […]

Samuel Beckett, Pour en finir encore et autres foirades, éditions de Minuit, 1976, p. 47-48.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, pour en finir encore et autres foirades, oiseau, marche, naissance | ![]() Facebook |

Facebook |

28/01/2017

Samuel Beckett, Lettres, III, 1957-1965

A Matti Megged, 21.11.60

(…) Votre point de vue semble être que ce que vous ne pouvez vivre vous devriez au moins être capable de l’énoncer — et ensuite vous vous plaignez de ce que votre énoncé a dévitalisé son objet. Mais le matériau de l’expérience n’est pas le matériau de l’expression et je pense que le malaise que vous ressentez, en tant qu’écrivain, vient d’une tendance de votre part à assimiler les deux. La question a été en gros soulevée par Proust dans sa campagne contre le naturalisme, et la distinction qu’il opère entre le « réel » de la condition humaine et le « réel idéal » de l’artiste reste certainement valable pour moi et aurait même grand besoin d’être ranimée. Je comprends — je crois mieux que personne — la fuite de l’expérience vers l’expression et je comprends l’échec de nécessaire de l’un et de l’autre. Mais c’est la fuite d’un ordre ou désordre vers un ordre ou désordre d’une nature différente, et les deux échecs sont d’une nature foncièrement différente. Ainsi la vie dans l’échec ne peut-elle guère être autre chose que sinistre dans le meilleur des cas, tandis qu’il n’est rien de plus stimulant pour l’écrivain, ou plus riche en possibilités expressives inexploitées, que l’incapacité d’exprimer.

Samuel Beckett, Lettres, III, 1957-1965, Gallimard, 2016, p. 461.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, lettres, iii, expérience, expression, écrire, stimulation, échec | ![]() Facebook |

Facebook |

25/11/2016

Samuel Beckett, Les Os d'Écho et autres précipités

Le Vautour

traînant sa faim à travers le ciel

de mon crâne coquille de ciel et de terre

il s’abat sur ceux qui gisent mais qui bientôt

devront reprendre debout le cours de leur vie

leurré par une chair inutile

tant que faim terre ni ciel ne sont devenus charognes

Samuel Beckett, Les Os d’Écho [1935] et autres précipités,

traduit et présenté par Édith Fournier, Les éditions

de Minuit, 2002, p. 17.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les os d'écho, vautour, crâne, faim | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2016

Samuel Beckett, Le dépeupleur

Ce qui frappe d’abord dans cette pénombre est la sensation de jaune qu’elle donne pour ne pas dire de soufre à cause des négociations. Ensuite le fait qu’elle vibre de façon régulière et continue à une vitesse qui pour être élevée ne dépasse jamais celle qui rendrait la pulsation imperceptible. Et enfin beaucoup plus tard que de loin en loin et pour très peu de temps celle-ci se calme. Ces rares et brèves relâches sont d’un effet dramatique inexprimable pour en dire le moins. Les agités en restent cloués sur place dans des postures souvent extravagantes, et l’immobilité décuplée des vaincus et sédentaires fait paraître dérisoire celle qu’ils affichent d’habitude. Les poings en voie de cogner sous l’effet de la colère ou du découragement se placent à un point quelconque de l’arc pour n’achever le coup en série de coups qu’une fois l’alarme passée. Similairement ceux surpris en train de porter l’échelle ou de faire l’infaisable amour ou tapis dans les niches ou rampant dans les tunnels chacun selon sans qu’il soit utile d’entrer dans les détails. Mais au bout d’une dizaine de secondes le frémissement reprend et au même instant tout rentre dans l’ordre. Ceux qui erraient recommencent à errer et les immobiles se détendent. Les accouplés reprennent le collier et les poings se remettent en marche.

Samuel Beckett, Le dépeupleur, éditions de Minuit, 1970, p. 32-33.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, le dépeupler | ![]() Facebook |

Facebook |

31/03/2016

Samuel Beckett, Molloy

Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Dans une ambulance peut-être, un véhicule quelconque certainement. On m'a aidé. Seul je ne serai pas arrivé. Cet homme qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne n peu d'argent et enlève les feuilles. Tant de feuilles, tant d'argent. Oui, je travaille maintenant, un peu comme autrefois, seulement je ne sais plus travailler. Cela 'a pas d'importance, paraît-il. Moi je voudrais maintenant parler des choses qui me restent, faire mes adieux, finir de mourir. Ils ne veulent pas. Oui, ils sont plusieurs, paraît-il. Mais c'est toujours le même qui vient. Vous ferez ça plus tard, dit-il. Bon. Je n'ai plus beaucoup de volonté, voyez-vous. Quand il vient chercher les nouvelles feuilles, il rapporte celles de la semaine précédente. Elles sont marquées de signes que je ne comprends pas. D'ailleurs je ne les relis pas. Quand je n'ai rien fait il ne me donne rien, il me gronde. Cependant je ne travaille pas pour l'argent. Pour quoi alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose, franchement. La mort de ma mère, par exemple. Était-elle déjà morte à mon arrivée ? Ou n'est-elle morte que plus tard ? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. Peut-être ne l'a-t-on pas enterrée encore. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui ai sa chambre. Je couche dans son lit. Je fais dans son vase. J'ai pris s aplace. Je dois lui ressembler de plus en plus. Il ne me manque plus qu'un fils. J'en ai un quelque part peut-être. Mais je ne crois pas. Il serait vieux maintenant, presque autant que moi. C'était une petite boniche. Ce n'était pas le vrai amour. Le vrai amour était dans une autre. Vous allez voir. Voilà que j'ai encore oublié son nom.

Samuel Beckett, Molloy, éditions de Minuit, 1951, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, molloy, chambre, mère, ignorance, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

06/02/2016

Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres, II : recension

Le premier volume des lettres, publié en 2014, était consacré aux lettres de jeunesse, le second a plusieurs caractères particuliers dus à la situation de Beckett : après avoir achevé Watt pendant la guerre, en anglais, il commence à écrire en français, et à être édité par les éditions de Minuit ; alors qu’il a bientôt cinquante ans il connaît en France le succès avec la pièce En attendant Godot, traduite ensuite et jouée dans plusieurs pays, et ses œuvres sont progressivement éditées en Angleterre (Faber and Faber, John Calder), aux États-Unis (Grove Press) et en Allemagne (Fischer Verlag, Suhrkamp Verlag). Une partie seulement des lettres conservées sont publiées — celles qui concernent son œuvre —, et celles de ses correspondants sont parfois données en note quand elles éclairent le texte. Peu de lettres restent de la période de la guerre ; Beckett, résistant, avait quitté Paris et s’était réfugié à Roussillon, village du Luberon, et celles qui subsistent n’ont pu être consultées à la suite du refus du collectionneur.

À partir de 1945 s’ouvre une période très féconde puisque sont écrites une première pièce, Eleutheria, une trilogie romanesque (Molloy, Malone meurt, L’innommable), des nouvelles (réunies plus tard sous le titre Nouvelles et textes pour rien) et En attendant Godot, puis Fin de partie. On retiendra surtout ce qu’écrit Beckett à ses correspondants (notamment, jusqu’en 1954, au critique d’art Georges Duthuit) à propos de ses livres, mais aussi de la peinture — celle en particulier de Bram van Velde — et du théâtre. Il entretient avec son écriture une relation complexe, elle lui est absolument nécessaire et c’est en même temps une épreuve de s’y consacrer ; on retrouvera souvent des remarques analogues à celle-ci, de 1950, « ça vient assez facilement, mais je répugne à m’y mettre, plus que jamais » ; ainsi, un peu plus tard à Barney Rosset, son éditeur aux États-Unis, « Écrire est impossible, mais pas encore suffisamment impossible ». Pour le dire autrement, il y a chez lui, comme il l’écrit à propos de Bram van Velde, « la beauté de l’effort et de l’échec ».

Parallèlement, d’un bout à l’autre de sa correspondance, il exprime constamment sa distance vis-à-vis de ce qu’il écrit, notant par exemple quand il recommence à dactylographier Malone meurt, en juillet 1948, qu’il le fait « en vue de son rejet par les éditeurs » ; cinq années plus tard, il affirme : « J’en ai plus qu’assez de me voir sur du papier imprimé — et autrement » — ce qui ne l’empêche pas d’écrire en français et de traduire ses propres textes en anglais (mais, à propos de Molloy : « ça ne passe pas en anglais, je ne sais pas pourquoi »), d’autres (Éluard, Ponge) pour ‘’Transition’’, la revue de Georges Duthuit. Il suit aussi de près la traduction de En attendant Godot en allemand, en anglais, en espagnol... Mais, comme y insiste le préfacier, Dan Gunn, « personne n’est plus surpris que Beckett lui-même devant le succès auprès de la critique — et encore plus auprès du grand public — qu’obtient son œuvre [En attendant Godot] ».

Surprise, non pas indifférence, même si les réactions vis-à-vis de la pièce l’exaspèrent ; il dira à plusieurs reprises — ici à Pamela Mitchell, en 1955 — « être fatigué de Godot et des interminables malentendus que la pièce semble provoquer partout ». Il refuse presque toujours de répondre aux demandes d’explications, non par mépris mais pour défendre une conception de la littérature ; on lira sa lettre à Michel Polac qui voulait connaître ses idées sur Godot : il y répète de différentes manières qu’il n’écrit pas à partir d’idées. Retenons « Je n’ai pas d’idées sur le théâtre. Je n’y connais rien. Je n’y vais pas. » et, en dernier point, quant au sens à donner à la pièce et « à emporter après le spectacle, avec le programme et les Esquimaux, je suis incapable d’en voir l’intérêt. » Il avait eu une réaction analogue, en 1948, quand des lecteurs avaient avoué leur incompréhension après la lecture de Eleutheria, « Qu’ils prennent de l’aspirine ou qu’ils fassent du fouting avant le petit déjeuner ». Ce qui importe, c’est d’écrire, non d’expliquer ce que l’on a écrit, « À définir la littérature, à sa satisfaction, même brève, où est le gain, même bref ? » Point.

Ce n’est pas pour autant que Beckett n’avait rien à dire à propos de En attendant Godot. Il refuse l’expressionnisme et le symbolisme que suggérer la metteure en scène allemande et insiste sur le « côté farce indispensable » ; à Roger Blin, premier à donner la pièce, il écrit que « rien n’est plus grotesque que le tragique, et il faut l’exprimer jusqu’à la fin », d’où l’exigence, dans la dernière scène, de voir le pantalon d’Estragon tomber à ses pieds. D’où aussi la certitude que le théâtre n’a pas besoin d’adjuvant, qu’il doit être « réduit à ses propres moyens », sans décor particulier, sans rien qui gêne l’écoute du texte et le jeu des acteurs, et il précise dans une lettre à Georges Duthuit : « Quant à la commodité visuelle des spectateurs, je la mets où tu devines ».

Le lecteur reconnaîtra la même absence de concession quand il s’agit de peinture. Il s’indigne (« ce salaud ») quand Maeght ne renouvelle pas le contrat de Bram van Velde, parce que cela prouve que le marchand de tableaux a été incapable de comprendre ce que faisait ce peintre, à savoir qu’il « peint l’impossibilité de peindre », ce que détaille Beckett dans plusieurs lettres et qu’il mettra au net dans Le monde et le pantalon. Il ne respecte pas les convenances et quand des tableaux médiocres de peintres reconnus sont devant lui, il écrit ce qu’il en pense, par exemple à l’occasion d’une exposition de peintres français à Dublin, « Manet navet, Derain inconcevable, Renoir dégob (n’y a pas que Pichette, pardon), Matisse beau bon coça colà ».

On se tromperait cependant si l’on regardait Beckett comme un atrabilaire. L’éditeur Jérôme Lindon affirmait n’avoir pas connu d’homme aussi bon, et on trouvera dans les lettres de nombreux exemples de son souci d’autrui, les preuves aussi de sa reconnaissance envers ceux qui avaient su le lire. Mais il n’acceptait pas les demi mesures, s’en tenant à quelques principes, dont celui-ci : « le respect de l’impossible que nous sommes, impossibles vivants, impossiblement vivants ».

Il faut louer la qualité de l’édition qui mériterait à elle seule un article. Le lecteur apprendra dans l’introduction de Dan Gunn ce qui est nécessaire pour apprécier le grand épistolier qu’était Beckett. En outre, il lira des notices sur les correspondants, feuillettera la bibliographie des ouvrages cités et l’index général, s’attardera sur les 19 photographies (trop peu de Beckett) qui illustrent le volume et, si sa curiosité ne se relâche pas, il suivra le détail des recherches entreprises pour réunir les lettres et les nombreux témoignages qui nourrissent les notes.

Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres, II, 1941-1956, traduit de l’anglais par André Topia, Gallimard, 2015, 768 p., 54 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 22 janvier 2016.

Publié dans Beckett Samuel, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les années godot, lettres, ii, 1941-1956 | ![]() Facebook |

Facebook |