16/12/2013

Jacques Réda, Les Ruines de Paris

Car finalement nous ne sommes, me confie ce livreur, que de passage et pour très peu de temps sur terre, mais trop de gens ont tendance à l’oublier Si bien que tout se déroule à l’envers de ce qui devrait être : partout la haine au lieu de l’amour. Tels sont les propos qu’il me tient dans une langue aussi difficile à reproduire que son accent : le parigot où sous la gouaille pointe une espèce de morgue. Nous en sommes arrivés là, d’ailleurs, je ne sais comment : parce que les feux de l’avenue de Suffren restent bloqués au rouge, et que cet embouteillage invite à la méditation. Lui je suppose qu’il livre, qu’il en infère de même pour moi : la grosse boîte qu’un sandau arrime derrière ma selle (et où je transporte en fait des lettres, des brouillons, des élastiques, des disques rares et coûteux de Sonny Clarke ou d’Eddie Costa), la casquette rabattue sur une face plutôt brutale, le k-way avec trois rayures blanches le long des bras. Et c’est vrai que d’une certaine manière on se ressemble, pas rien que par le vêtement. Mais je me borne à opiner sobrement de la tête, je ne risque pas un mot. Si je n’avais énoncé, moi, que le tiers de ce début d’évangile, aussitôt j’en suis sût il m’aurait traité de cureton. Cependant c’est à cela qu’il songe tandis qu’il patiente ou qu’il fonce, j’y pense aussi parfois. Ainsi donc un moment anonymes au coude à coude, dans le brassage hostile des moteurs, peut-être qu’on s’aime, qu’on se comprend. Mais enfin tout le carrefour se remet à clignoter orange : il rentre à fond dans le paquet, se faufile, me sème, puis, tout à coup, se retourne, et (appelons les choses par leur nom), se fend la tirelire, carrément.

Jacques Réda, Les Ruines de Paris, Gallimard, 1977, p. 60-61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, les ruines de paris, passage, amour, haine | ![]() Facebook |

Facebook |

15/12/2013

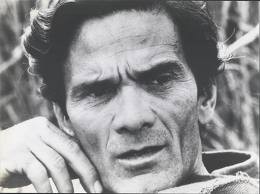

Pier Paolo Pasolini, Les ballades de la violence

Les ballades de la violence

II

Je suis un nain, je ne veux pas le savoir.

Il y a une grandeur, je la fais mienne.

La grandeur est la patrie. Je me glorifie

en elle, pierre tombale sur mon enfer.

Je n'ai pas haine pour l'ennemi — il me répugne.

Démocrate, tu es un nain ! Moi

je sais, moi je possède la lumière — toi, non.

Voilà pourquoi je te promets la pendaison,

conscience sacrilège de mon amour

pour la grandeur que je n'ai pas.

XI

Je suis un pauvre, c'est une humiliation.

Je hais la pauvreté et je couve en mon cœur,

traître perfide, la religion de l'Avoir.

J'attends le jour où je serai respecté,

à l'écart des autres, en dehors de l'historie.

Toi aussi, démocrate, tu es pauvre :

pourquoi me prives-tu de mon intime espérance ?

Mais le peuple connaît le danger qui avance :

tu dois être liquidé, toi et tes nouvelles philosophies

nous gardons pour nous l'ignorance.

II

Io son un nano, e non voglio saperlo.

C'è una grandezza, e in essa mi identifico.

La grandezza è la patria. Mi magnifico

in essa, lapide sopra il mio inferno.

Non ho odio pel nemico, io : ne ho schifo.

Sei un nano, democratico ! Io, io,

io so, io ho la luce : tu no.

Per questo io ti impiccherò,

sacrilega coscienza del mio

amore per la grandezza che non ho.

XI

Io sono un povero, e ne sono umiliato.

Odio la povertà, e covo, traditore,

la religione del Possesso in cuore.

Attendo il giorno che sarò rispettato,

fuori dagki aktri, fuori dalla storia.

Anche tu, democratico, sei povero :

perchè mi togli l'interiore speranza ?

Ma il popolo sa il pericolo che avanza :

vai liquidato tu e le tue nuove

filosofie : noi ci teniamo l'ignoranza.

Pier Paolo Pasolini, Les ballades de la violence, traduction

Jean-Baptiste Para, dans Europe, mars 2008, n° 947,

"Pasolini", p. 31 et 37, 30 et 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, les ballades de la violence, jean-baptidte para, nain, pauvreté, démocrate | ![]() Facebook |

Facebook |

14/12/2013

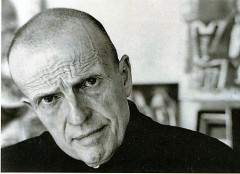

Hommage à Michel Chaillou, Domestique chez Montaigne

15 juin 1930-11 décembre 2013

Un hommage de Claude Chambard :

En pensant à Michèle, David, Mathilde & Clément.

Notre ami Michel Chaillou est mort, mercredi 11 décembre, il avait eu 83 ans le 15 juin. Depuis hier soir je ne cesse de revenir à ses livres, ses livres qui m’accompagnent depuis des années et des années. Ses livres sans lesquels la vie aurait moins de saveur, sans lesquels la langue aurait moins de saveur. Car quelle langue que celle de Michel. Quel styliste, quel conteur. Je me souviens de notre première rencontre à Poitiers, en 1989, lors des journées « À quoi sert la littérature ? » en compagnie de Florence Delay, de Claude Margat, de Jean-Loup Trassard, de Jacques Roubaud, de Juan Benet — qui voulait se faire ouvrir les églises poitevines en pleine nuit et avec qui nous étions allés voir la maison où vivait Pierre Jean Jouve étudiant, avant de finir la nuit dans sa chambre d’hôtel à boire beaucoup trop — et de bien d’autres… Je l’ai invité avec Michèle de nombreuses fois en Aquitaine pour parler de lui, de son travail, de Montaigne — les lycéens silencieux suspendus à ses paroles, à son verbe inoubliable qui faisait tout passer avec une immense générosité —, de ses lectures… Nous avons pris des ascenseurs, nous sommes descendus dans des caves, dans des parkings souterrains, nous avons roulé la fenêtre fermée… lui qui était claustrophobe… nous étions bien ensemble, souvent il faisait croire que j’étais son jeune frère car nous avions tous deux les cheveux bouclés. Michèle à l’inoubliable regard souriait à toutes ses gamineries. C’était simple et heureux. Je devais écrire un livre sur la tauromachie pour sa collection chez Hatier « Brèves littératures », d’une richesse considérable, mais qui fut arrêtée trop tôt. J’ai publié son magnifique texte : Les livres aussi grandissent — à l’enseigne de À la campagne, éditeur discret — qu’il avait écrit pour le salon du livre de jeunesse de Montreuil, puis nous l’avons réédité au crl Aquitaine. Ils sont venus faire quelques étapes lors de l’écriture de La France fugitive, cette randonnée rêveuse dans des paysages avec Michèle, un couple d’amoureux (depuis 1966) dans la petite Twingo (un vrai personnage) — « À dire vrai, je n’ai jamais su partir. D’abord pour partir, il faut être là, or je suis tellement toujours ailleurs, distrait, préoccupé, filant ma laine. ». Alors ils sont revenus pour le plaisir de l’amitié. Ils ont déménagé d’un premier appartement pour s’installer au coin du boulevard du Montparnasse, c’était moins haut et plus vivant… David, le fils aimé, compositeur, vit à quelques encablures, les deux petits enfants sont tout près… Michel s’en est allé… il nous reste ses livres pour toujours et tant et tant de beaux souvenirs. Et sa voix dans les oreilles, sans fin.

Ses livres, de Jonathamour son premier en 1968 chez Gallimard à L’Hypothèse de l’ombre qui vient de paraître toujours chez Gallimard, en passant par ce qui est le plus singulier dans son œuvre Le Sentiment géographique, ou l’incroyable Domestique chez Montaigne, La Croyance des voleurs qui l’a sans doute fait repérer d’un plus vaste public avec son incipit inoubliable : « Chez nous on a une table, quatre chaises, plus l’éternité. », puis ce furent par exemple cet étonnant hommage à Pouchkine, La Rue du capitaine Olchanski : roman russe, Mémoire de Melle qui le vit reprendre le roman familial, La Vie privée du désert, Le Ciel touche à peine terre, Indigne indigo, Le Matamore ébouriffé qui lui ressemble tant, 1945, Le Dernier des Romains, La Fuite en Égypte et tant d’autres, car c’est une œuvre immense et abondante que Michel nous confie, à nous maintenant d’en prendre soin et de la faire passer.

On peut le retrouver sur son site : http://michel-chaillou.com/index.php

Teste publié sur : http://www.unnecessairemalentendu.com/

*

Un court extrait de Domestique chez Montaigne

« Je suis si touché au vif », écrivait un ami de Montaigne à la nouvelle de sa mort, Le 13 septembre 1592. Jour comme aujourd'hui qu'on sent nez contre terre, dans les feuilles. À l'ouest, au-dessus de Bonnefare, l'ensemble de la meute, énormes cumulus piqués par ce gueux de tonnerre. Une cabane brûla cette nuit au milieu des vignes, sort d'entendre Alex sur le seuil de L'Amérique. La pluie effondre le tournant, le talus fatigue devant l'école communale. Un couple mâchonne un idiome que leur Volvo certainement parle. Alex tarde à s'avancer dans le grondement sourd. « La fête à Fombazet », tape un rougeaud avec son verre. Personne n'y prête attention à cause de l'orage. Des buveurs rappellent les pins foudroyés du Fourquet, un hameau sur la route de Papessus. « C'est la fête », répète l'ivrogne. Alex observe la marche générale des nuages. Il y a une semaine, le 16, chassant à l'ouverture dans un fond, bas de pente couronnée de maigres avoines, un de ses chiens avait été allumé par l'électrique. Les autres de peur perdirent jusqu'à leurs noms qu'il corna en vain parmi le tressaillement des grands bois. Ils rentrèrent au soir, embroussaillés, peltes d'épines, encore houleux de l'explosion. Aussi leur maître redoute-t-il l'éclair, les roses, les blancs, les violacés. Il sait que du bruit au coup de fouet, claque seulement l'espace de la zébrure.

Michel Chaillou, Domestique chez Montaigne, Gallimard, 1982, p. 30-31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel chaillou, domestique chez montaigne, claude chambard | ![]() Facebook |

Facebook |

13/12/2013

Giuseppe Conte, Le dieu humble de l'aube

Le dieu humble de l'aube

Ne le voyez-vous pas ? Je ne possède rien.

Vagabond, mendiant,

rien ne me fut donné

de ce qui devait m'échoir.

Je fus blessé, moqué,

poignardé, compris de travers

et laissé pour mort

s'il est vrai que les mots peuvent tuer.

En chaque vaincu je reconnais mon frère.

En chaque rebelle aussi.

Qu'ai-je reçu de toi, ma vie,

si ce n'est cette joie violente dans ma chair,

cette joie déraisonnable

qui fait que certains matins au réveil,

moi, le plus misérable des hommes,

moi qui connais tous les déchirements,

j'esquisse un pas de danse,

laisse monter dans ma gorge un chant

et rends grâce en ce tremblement

au dieu humble de l'aube.

Giuseppe Conte, traduit par Jean-Baptiste Para,

dans PO&SIE, "1975-2004, Trente ans

de poésie italienne", n°109, 2004, p. 277.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giuseppe conte, le dieu humble de l'aube, vagabond, joie | ![]() Facebook |

Facebook |

12/12/2013

Valère Novarina, Notre parole

Qui communique ? Est-ce moi qui parle ? Écoutons notre langue et comme il y a quelque chose de mystérieux dans ce mot même de personne...Et comme nous avons reçu une idée trop petite, précise, trop étriquée, trop mensurée,, trop propriétaire de l'homme : « acteur social », « particulier », « consommateur », « ego d'artiste », « usager de soi »... Chacun de nous est bien plus ouvert, non fini, et visité. Il y a quelque chose de présent, d'absent et de furtif en nous. Comme si nous portions la marque de l'inconnu. Comme si l'homme était parmi les bêtes le seul animal qui ne s'appartienne pas. Il y a comme un voleur en nous, une présence dans la nuit. Nous ne pouvons en parler. Nous luttons contre lui pour lui demander son nom et il répond par des énigmes. Nous lui demandons son nom et c'est le nôtre qui a changé. Il y a un autre en moi, qui n'est pas vous, qui n'est personne.

Quand nous parlons, il y a dans notre parole un exil, une séparation d'avec nous-mêmes, une faille d'obscurité, une lumière, une autre présence et quelque chose qui nous sépare de nous. Parler est une scission de soi, un don, un départ. La parole part du moi en ce sens qu'elle le quitte. Il y a en nous, très au fond, la conscience d'une présence autre, d'un autre que nous même, accueilli et manquant, dont nous avons la garde secrète, dont nous gardons le manque et la marque.

Valère Novarina, Notre parole, dans Le théâtre des paroles, P.O.L, 2007, p. 237-239.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valère novarina, notre parole, communiquer, parler, obscurité, exil | ![]() Facebook |

Facebook |

11/12/2013

Valère Novarina, Le drame dans la langue française

Le drame dans la langue française

26 de juille [1974]. Foutre la langue, être précipité. Faire un feu d'enfer Trouver le rapport entre ça d'économie et ça de langue. On trouve le rapport qui fait d'un trou la langue française. Mâcher en bouche. Corriger les dactyles, comme on corrige les fesses. Au bout du langue française qui apparaît. Elle va le sortir par le trou corrigé. Allégorie de la langue française trouée.

Pas récrire ce qu'on ne supporte plus, chercher la bagarre, attaquer l'ancien texte. Ça se produit par accrocs. Ça fout la peur. Ceci rend fou. Il touche quelque chose qui rend fou. Le langue rend fou. Prendre par morceau, cerner un morceau. Laisser les blancs, chasser les blancs. Chute de la représentation, effondrement théâtral. Fatigue de plus en plus à représenter, à dire quoi que ce soit par du langue. Fatigue de la présentation, fatigue à représenter de plus en plus grande et qui met dans un état de givrage complet, destruction des lieux, outrage public à la langue française, effondrée et dessous. C'est dessous la langue qu'on est maintenant, effondré. Le vingt-sept.

Nécessité d'aérer par des numéros, de chiffres, d'artistes, d'articles, des mesures, des dates, de music-hall, de fantaisistes, des mesures des chiffres de kilomètres effectués. Asphyxié. Page treize-quinze écrites presqu'en dormant. Fabrication d'états crépusculaires par la pratique du martyrisement de son langue du bonne française cadmium. Tout est atteint par les maladies, tout est appliqué aussitôt. Presque plus rien qu'on ne pratique aussitôt. De moins en moins de notes dans ce cahier-ci, de moins en moins de maximes, de traitements remis à plus tard. Tout est tout de suite appliqué. Gendrée du perpétuel des morts. Hors du langue, pansée, j'applique à la langue le pensement. Toujours un carré. Quatre heures semble être une bonne mesure pour les séances. Faire toujours des séances de quatre heures. Se dater la rémine et s'poncer l'calibri. Prendre la trotteuse. Pulsif le carré noir alimentier. Il échange les tuyaux contre la médecine gouvernementale. Fin vingtième.

Valère Novarina, Le drame dans la langue française, dans Le Théâtre des paroles, P.O.L, 2007, p. 67-69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valère novarina, le drame dans la langue française, représenter | ![]() Facebook |

Facebook |

10/12/2013

Christian Prigent, Demain je meurs

intermède I

Un dimanch' matin/ (c'est l'été),

On s'est levé tôt, / on s'est s'coué.

On a pris son p'tit / déjeuner

En trempant le pain . dans l'café.

On a mis sa bell' / chemisette

Et sa culott' bleue / la plus chouette.

Foulard rouge au cou, / les socquettes

Pas tir'bouchonnées, / la raie nette.

Car c'est aujourd'hui / qu'on y va,

Avec maman, a / vec papa,

Même avec Mémé, / tralala.

Sur son trente et un / d'apparat.

Où ça ? Où ça ?

À la fête (pas à Neuneu, non non !

Ni Dieu, mon Dieu non !

Ni foraine avec les autos-tampons

Ni de Saint-Michel goinfrer saucissn !

À cell' du Parti, car c'est la plus belle

La fêt' de l'Aube' nouvelle !

On verra les chars avec les donzelles

Dessus en dentelles.

Figurer les peuples du monde entier

Autour d'une terre en papier mâché.

C'est pour nous apprendre à coexister

Dans un univers enfin pacifié.

Une en kimono de papier crépon

Avec des aiguill's dans le chignon :

C'est Madam' Japon

Une en gandoura de band's de carton

C'est en Arabie qu'on se nipp' comme ça.

Une autre en chapka de vrais poils de chat :

C'est l'URSS (vivats ! vivats !)

Et cetera.

[...]

Christian Prigent, Demain je meurs, P.O.L, 2007, p. 146-147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, demain je meurs, fêt | ![]() Facebook |

Facebook |

09/12/2013

E. E. Cummings, 1 x 1 [une fois un]

![E. E. Cummings, 1 x 1 [une fois un], Jacques Demarcq, histoire, hiver, printemps](http://litteraturedepartout.hautetfort.com/media/00/02/772533361.4.jpg)

toute ignorance dévale en que ne sais-je

avant de regrimper vers l'ignorance encore :

mais l'hiver n'est pas sans fin, même la neige

fond ; et si le printemps gâte le plaisir, alors ?

toute l'histoire n'est qu'un sport d'hiver ou trois :

mais serait-ce huit ou dix, je persiste et redis

que toute l'histoire c'est bien petit pour moi ;

pour toi et moi, excessivement petit.

Fonce ouvrit (strident mythe collectif) ton tombeau

pour mieux gravir l'échelle des surstridences

au fond de caque marie martin marc et margot

— demain est notre adresse en permanence

et peu de chance qu'on nous dérange (si cependant

nous déménagerons plus loin dans l'à présent

E. E. Cummings, 1 x 1 [une fois un], traduit et présenté par Jacques Demarcq, La Nerthe, 2013, p. 49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e. e. cummings, 1 x 1 [une fois un], jacques demarcq, histoire, hiver, printemps | ![]() Facebook |

Facebook |

08/12/2013

Jean Tardieu, Margeries, poèmes inédits 1910-1985

À deviner

— Est-ce que c'est une chose ?

— Oui et non.

— Est-ce que c'est un être vivant ?

— Pour ainsi dire.

— Est-ce que c'est un être humain ?

— Cela en procède.

— Est-ce que cela se voit ?

— Tantôt oui, tantôt non.

— Est-ce que cela s'entend ?

— Tantôt oui, tantôt non.

— Est-ce que cela a un poids ?

— Ça peut être très lourd ou infiniment léger.

— Est-ce que c'est un récipient, un contenant ?

— C'est à la fois un contenant et un contenu.

— Est-ce que cela a une signification ?

— La plupart du temps, oui, mais cela peut aussi n'avoir aucun sens.

— C'est donc une chose bien étrange ?

— Oui, c'est la nuit en plein jour, le regard de l'aveugle, la musique des sourds, la folie du sage, l'intelligence des fous, le danger du repos, l'immobilité et le vertige, l'espace incompréhensible et le temps insoutenable, l'énigme qui se dévore elle-même, l'oiseau qui renaît de ses cendres, l'ange foudroyé, le démon sauvé, la pierre qui parle toute seule, le monument qui marche, l'éclat et l'écho qui tournent autour de la terre, le monologue de la foule, le murmure indistinct, le cri de la jouissance et celui de l'horreur, l'explosion suspendue sur nos têtes, le commencement de la fin, une éternité sans avenir, notre vie et notre déclin, notre résurrection permanente, notre torture, notre gloire, notre absence inguérissable, notre cendre jetée au vent...

— Est-ce que cela porte un nom ?

— Oui, le langage.

Jean Tardieu, Margeries, poèmes inédits 1910-1985, Gallimard, 1986, p. 297-298.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, margeries, poèmes inédits 1910-1985, énigme, langage | ![]() Facebook |

Facebook |

07/12/2013

Jean Ristat, N Y Meccano

Il y avait si long temps d'amour qu'au matin

Un ange tombé dans la plume par surprise

La bouche encore nouée comme une rose

Ne m'avait tenu à l'ourlet d'un soupir

Ô il y avait si long temps du tendre amour

Les doigts dépliés dans sa longue chevelure

Comme un éventail de nacre au creux de l'épaule

Je me suis égaré dans un jardin chinois

Écoute mon cœur comme il bat pour la bataille

Et la fureur qi t'accable et la violence

De mes jambes dans le sable brûlant d'un drap

Ô beau fantôme par mégarde à la fenêtre

D'un rêve qui t'enfuis au hasard des rencontres

Et la seine berce un noyé qui me ressemble

Un couteau dans le dos pas besoin d'olifant

Sous l'oreiller pour la main le jour comme un gant

Retourné notre-dame agite ses grelots

Il y avait si long temps d'un grand vent de sel

Et d'épices sur mes lèvres pour un baiser

Et ce passant n'en sait rien à son miroir

Qui sourit poudré comme la lune d'hiver

Je t'effacerai mirage dans mon désert

Comme une ardoise la craie d'un enfant

C'est à new york ou dans l'île saint-louis le

Songe bleu d'un amour révolu la chanson

D'un autre siècle il est passé le temps d'aimer

Il est passé n'en parlons plus on se retourne

Et cette fois il y avait si long temps de

Mourir à tes genoux que l'air m'en est connu

Si douce la nuit sur le pont-marie je marche

À reculons et sans visage ni raison

Qui me reconnaîtrait pas même une chouette

Comme la vigie sur le chapeau d'un poète

Pour l'adieu

Jean Ristat, N Y Meccano, Gallimard, 2001, p. 13-14.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, n y meccano, amour, chanson, paris, new york | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2013

Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour

Fin 1954

(au petit matin, après réveil prématuré)

Par besoin d'argent, je me suis engagé comme taureau dans une corrida. Au moment de la signature des papiers, l'imprésario me fait passer une visite pour s'assurer que je possède bien les cinq cornes stipulées sur le contrat par lequel il s'engage, en effet, à fournir un "taureau à cinq cornes" Deux de ces cornes sont censément sur ma tête ; deux autres sont les sommets de mes omoplates, que l'imprésario palpe pour vérifier. Ma femme est là et je lui dis que cela me fait un peu froid dans le dos d'être palpé en cet endroit, un peu au-dessous de la nuque, là même où pénètrera l'estoc. Elle me dit : « Ce n'est qu'une mauvaise matinée à passer. Après, tu seras tranquille...» Je me révolte : « Après, je serai mort !» Tout à fait furieux, je leur crie à l'imprésario et à elle : « Vous vous foutez de moi ! Je ne marche pas ! » et j'ajoute : « J'aime encore mieux tenter ma chance comme torero ! » Le contrat ne sera pas signé et le rêve s'arrête là.

Presque tous ceux à qui je l'ai raconté m'ont demandé où se trouvait ma cinquième corne.

Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour, Gallimard, 1961, p.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, nuits sans nuit et quelques jours sans jour, rêve, taureau | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2013

Caroline Sagot-Duvauroux, dans N4728, revue de poésie

on a couru les chevaux s'échappaient se sont fracassés sur le rocher sourd on est resté planté dans l'aguet d'un galop. entends-tu ? non rien.

c'est le jour qu'on s'est arrêté car

on avait écrit qu'

un jour on s'arrête, saisi par la foison des pistes

C'était une présentation d'un livre ou d'un désir qui fuyait le secret de n'avoir pas d'objet sans doute et qu'il confiait aux mots. Immobiles, vides, s'agrippaient cependant au bord de quelque chose, les mots tombés de la parole sur du papier, c'est quelque chose avec bords, oui c'est peut-être un mot, c'est peut-être la première lettre d'un mot. Qu'on ne comprend plus. Tant il y a de directions qui s'échappent d'un angle. Les directions sont les moments, l'angle c'est souvent le deuil avant ses divers seuils. Il y a tant de seuils, tant de moments co-errants qu'une stupidité vous prive de la cohérence apparente d'un récit. Car il est commencé le récit, depuis longtemps.

Ça fait longtemps : déjà.

Ce que nous voyons : de la broussaille (sensations, analogies, formes) Devant. On est Devant mais les choses au dos le plus souvent. On est Devant pourtant. la broussaille brouille le lien d'un dessin qui n'existe pas.

[...]

Caroline Sagot-Duvauroux, (sans titre) dans N4728, revue de poésie, n° 23, janvier 2013, p. 14.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot-duvauroux, dans n4728, récit, désir | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2013

Dominique Meens, Vers

L'oiseau que je vais vous lire

a quelques mots à vous dire

cousin lointain des moineaux

c'est un des mille fringilles

enthousiaste des brindilles

où sont masqués les appeaux

lorsque sa plume baroque

griffe le ciel qu'il évoque

ses joues flambent de pudeur

un bouquet d'éclairs sous l'aile

son vol est une étincelle

tressée d'or et de rigueur

plus gai qu'une sauterelle

quand l'aigle transi grommelle

l'hiver il est sans regret

vient l'été repris dans l'orge

un chant l'attrape à la gorge

il se nomme chardonneret

Dominique Meens, Vers, P.O.L, 2012, p. 64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique meens, vers, énigme, chardonneret | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2013

Annie Ernaux, Les années

Photo en couleurs : une femme, un garçonnet d'une douzaine d'années et un homme, tous trois distants les uns des autres, comme disposés en triangle sur ne esplanade sableuse, blanche de soleil, avec leurs ombres à côté d'eux, devant un édifice qui pourrait être un musée. À droite, l'homme, pris de dos, les bras levés, tout en noir dans un costume genre Mao, filme l'édifice. Au fond, à la pointe du triangle, le garçonnet, de face, en short et tee-shirt avec une inscription illisible, tient un objet noir, sans doute l'étui de la caméra. À gauche, au premier plan et à moitié de profil, la femme, en robe verte serrée lâche à la taille, oscillant entre le style passe-partout et baba-cool. Elle porte un gros livre épais qui doit être le Guide bleu. Ses cheveux sont strictement tirés en arrière, derrière les oreilles, dégageant un visage plein et indistinct à cause de la lumière. Sous la robe floue, le bas du corps paraît lourd. Tous deux, la femme et l'enfant, semblent avoir été saisis en train de marcher, se retournant vers l'objectif et souriant au dernier moment sur un avertissement de celui qui prend la photo.

Annie Ernaux, Les années, Folio / Gallimard, 2009 [2008], p. 146.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : annie ernaux, les années, scène photo, vacances | ![]() Facebook |

Facebook |

02/12/2013

Gabrielle Althen, "Réjouissance", "La limite et l'abîme"

Réjouissance

Prémonition d'oiseau fort

La cascade cherche l'azur

Comme s'il habitait parmi nous

Sous la pluie verte il se trouva

Quelques vieillards preux et vivants

Pour soulever le rideau de ces mots

Tout en riant ces bons savants

Une grosse mouche active

Exhibait sans penser

Le moteur de son vivre

Et le temps continua sans plus en avoir l'air

Amen dit la vie

Sans qu'on sût qui parlait.

*

La limite et l'abîme

Mer transparente mer opaque

On ne sait pas de quel côté seront les pleurs

Peau de reptile ou verre nu

On ne sait de quel côté viendra la peur

De part et d'autre

Les mots sont retombés

Qui jonchent le passé

Et la mer qui demeure ne s'est pas retournée

Gabrielle Althen, Poèmes inédits", dans NU(e), n° 53,

2013, 234 p., p. 37 et 40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gabrielle althen, "réjouissance", "la limite et l'abîme", peut, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |