16/12/2017

Canaletto et Venise (détails)

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : canaletto et venise | ![]() Facebook |

Facebook |

15/12/2017

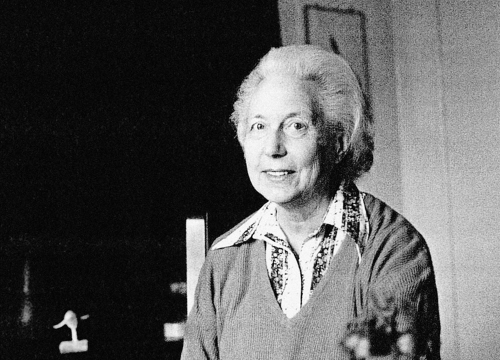

Anne Perrier (1922-2017), Poèmes 1960-1986

Qui tombe des pommiers

O papillons de l’enfance

Ne touchez pas à l’ombre des pétales

Leur seule transparence

Me sépare de l’ineffable

Clarté

Ne me conduisez pas

Vers les fleuves d’été

Que faire de tout l’éclat

De juillet

Quand c’est la douce la

Douce éternité

Qui traverse le jour

Quand c’est l’amour

Pommiers pommiers et roses

O simples cerisiers

Quand c’est l’amour qui pose

À la ronde son pied

Anne Perrier, Poésie 1960-1986, préface

de Philippe Jaccottet, L’Âge d’Homme,

1988, p. 84.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne perrier, poèmes 1960-1986, philippe jaccottet, pommiers, été, éternité | ![]() Facebook |

Facebook |

14/12/2017

Paysages d'hiver et merles

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paysages d'hiver et merles | ![]() Facebook |

Facebook |

13/12/2017

revue KOSHKONONG : recension

C’est toujours avec le même plaisir que l’on découvre un nouveau numéro de la revue dirigée par Jean Daive. En page de couverture débute, cette fois, la traduction d’un poème d’Elizabeth Willis par Martin Richet. La seconde strophe commence par « la première phase est le chaos » et le poème semble en effet inorganisé, incohérent par la succession d’éléments disparates — dès l’ouverture du poème, passage de l’insomnie à l’inquiétude et aux gens normaux pour finir par « que faire ». Mais le poème n’est pas une liste, il explore avec des formes variées tout ce qui concerne la vie humaine et ce qui paraît d’abord obscur pour le lecteur s’organise. On sait qu’il y a toujours un commencement et une transformation : « D’abord la pupe, puis les ailes » ; cependant, à côté de ce qui sera reçu sans discussion — l’amour, le plaisir, le travail, le rêve, la langue, etc., composantes de la vie —, il y a aussi une indécision à propos de nombreux points, et le poème joue avec ce qui ne peut être résolu qu’avec un choix idéologique. Joue : Elizabeth Willis introduit un humour décapant, par exemple dans la série « Qu’est-ce qui vint en premier », avec

Qu’est-ce qui vint en premier les pompiers ou les flics

Qu’est-ce qui vint en premier la conquête ou la découverte

La fourchette ou la cuillère

L’accusation ou l’alignement

Le FBI ou la CIA

"Intrigue "se termine par des questions au lecteur avec ce dernier vers, « Prenez tout le temps que vous voudrez. » L’inventivité de ce poème mise en valeur par une excellente traduction * fait souhaiter qu’un recueil d’Elizabeth Willis soit enfin traduit en français. Martin Richet, traducteur aussi d’autres poètes américains, comme par exemple Gertrude Stein, Robert Creeley, Robert Duncan, donne en quatrième de couverture, titrés "Aide-mémoire", des souvenirs à propos du poète Robert Grenier (qu’il a traduit).

La livraison comprend également un long poème, "D’Albuquerque", de Stéphane Korvin dont on a pu lire plusieurs recueils en 2017, et des poèmes de Claude Royet-Journoud : la revue accueille ainsi à la fois un auteur qui se construit et, fidèle de Koshkonong, un autre qui ne cesse d’inventer. On s’attardera sur les quatre pages de la philosophe Michèle Cohen-Halimi (qui a notamment écrit à propos de la poésie de Royet-Journoud), elle aussi souvent au sommaire de Koshkonong. En suivant l’histoire de la revue néerlandaise De Stijl, publiée de 1917 à 1928, elle donne une lecture de son rôle dans l’histoire de l’art et des idées. De Stijl fut créée par Theo Van Doesburg après sa rencontre avec un architecte familier de plusieurs peintres, et avec Mondrian. Dès l’origine, écrit M. C.-H., « La loi de la revue est le défi, celui de produire une nouvelle collectivité et un idiome universel. » Mondrian est une figure de défi, lui qui vise à « amorcer une réorganisation de l’espace », ce qui sous-tend sa peinture et qu’il défend dans ses articles. La revue ne publie pas que des Néerlandais, loin de là, et elle reçoit des contributions de peintres et écrivains italiens, d’un compositeur américain, d’un architecte australien, d’un écrivain russe, également du cinéaste allemand, Hans Richter, dont les films sont « pionniers de l’abstraction cinématographique » et qui met en relation Van Doesburg et Kurt Schwitters. À la suite d’un descriptif précis, M. C.-H. détache les positions de De Stijl ; citons : 1. Pour la revue, « Le centre de gravité de la pensée passe hors des corps individués, hors de l’espace illusoire où se discernent un premier et un second plan » ; 2. La volonté de « la synthèse néo-plastique des arts » de « gagner la totalité du monde », d’introduire dans l’époque « la force destructive-constructive de l’art réalisé, c’est-à-dire devenu réalité » marque la limite de l’utopie. Article à lire et relire.

* On pourra trouver l’original sur la Toile et juger de la qualité de la traduction.

KOSHKONONG, n° 12, éditions Éric Pesty, 2017. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 17 novembre 2017.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : koshkonong, n° 12, éditions Éric pesty, jean daive, elizabeth willis, michèle cohen-halimi | ![]() Facebook |

Facebook |

12/12/2017

Jean Genet, L'Atelier d'Alberto Giacometti

Il sourit. Et toute la peau plissée de son visage se met à rire. D’une drôle de façon. Les yeux rient, bien sûr, mais le front aussi (toute sa personne a la couleur grise de son atelier). Par sympathie peut-être il a pris la couleur de la poussière. Ses dents rient — écartées et grises aussi — le vent passe à travers.

Il regarde une de ses statues :

lui : C’est plutôt biscornu, non ?

Ce mot il le dit souvent. Lui aussi est assez biscornu. Il gratte sa tête grise, ébouriffée. C’est Annette qui a taillé ses cheveux. Il remonte son pantalon gris qui tombait sur ses souliers. Il riait il y a six secondes, mais il vient de toucher à une statue ébauchée : pendant une demi-minute il sera tout entier dans le passage de ses doigts à sa masse de terre. Je ne l’intéresse pas du tout.

Jean Genet, L’Atelier d’Alberto Giacometti, dans Œuvres complètes, v, Gallimard, 1979, p. 45.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, l'atelier d'alberto giacometti, statue, gris, sourire | ![]() Facebook |

Facebook |

11/12/2017

Salvatore Quasimodo (1901-1968), Poèmes

Mes compagnons aussi m’ont délaissé

Mes compagnons aussi m’ont délaissé,

femmes de ghetto, jongleurs de taverne,

parmi lesquels je me suis plu longtemps,

et la fille est morte

dont le visage graissé de friture d’azyme

était toujours ardent

de même que sa noire chair de juive.

Peut-être aussi ma tristesse est changée,

comme si je n’étais plus à moi,

oublié de moi-même.

Salvatore Quasimodo, Poèmes, traduction Pericle

Patocchi, Mercure de France, 1963, p. 12.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : salvatore quasimodo, poèmes, compagnon, abandon, tristesse, oubli | ![]() Facebook |

Facebook |

10/12/2017

Franz Kafka, Journal (traduction Marthe Robert)

18 novembre [1913]

Je vais recommencer à écrire, mas que de doutes, entre temps, sur ma création littéraire ! Au fond, je suis une être incapable et ignorant qui, s’il n’avait été mis de force à l’école — je n’y allais que contraint, sans aucun mérite personnel, sentant à peine la contrainte — serait tout juste bon à rester blotti, dans une niche à chien, à sauter dehors quand on lui apporte sa pâtée et à rentrer d’un bond quand il l’a engloutie.

Franz Kafka, Journal, traduction Marthe Robert, Grasset, 1954, p. 297-298.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, journal, marthe robert, école, chien, œuvre | ![]() Facebook |

Facebook |

09/12/2017

Jacques Réda, Les ruines de Paris

(Le marché aux puces, Paris)

(…) Quand le courant, le gaz ni l’eau n’arriveront plus dans les étages, et qu’avec la vie rétablie sous des bâches, au ras du sol, le troc redeviendra la base naturelle du commerce ; quand les vents auront semé des arbres sur les terrasses des tours, et qu’on cédera le nickel soustrait aux épaves du Périphérique en échange des légumes provenant des emprises du Chemin de Fer. Même les quartiers aujourd’hui neufs ne seront plus qu’une foire, tous rendu à des foules peut-être dangereuses de Belleville à Passy. Je vois cela dans la convoitise encore sans vrai but des visages, dans ma propre obsession dominicale à roder par ici. Comme si j’apprenais à gagner ma future subsistance, par exemple au long de ce chemin, jonché de boîtes et de bouteilles et de clous sûrement récupérables, et qui m’aspire entre deux murs, commençant à m’intimider, ainsi de plus en plus étroit sous le ciel, lui, de plus en plus vaste, plein de mouvements échappés de ces fringues à plat sur le pavé.

Jacques Réda, Les Ruines de Paris, Gallimard, 1977, p. 110-111.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, les ruines de paris, marché aux puces | ![]() Facebook |

Facebook |

08/12/2017

Umberto Saba, Trente poèmes

Printemps

Printemps que je n’aime pas, je veux

rapporter que tournant au coin

d’une rue, le présage de ta venue me blessait

comme un coup de couteau. L’ombre mince encore

des rameaux, sur la terre encore

nue, me trouble aujourd’hui comme si je pouvais,

comme si je devais renaître. La tombe elle-même

semble mal sûre à ton retour, antique

printemps, qui, plus que nulle autre saison,

cruellement, ressuscites et tues.

Umberto Saba, Trente poèmes, traduction Georges Mounin,

L’Apprentypographe, 1986, p. 17.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, trente poèmes, traduction georges mounin, printemps, renaissance | ![]() Facebook |

Facebook |

07/12/2017

Jean Dubuffet & Valère Novarina, Personne n'est à l'intérieur de rien

1er décembre 1984

Très cher Jean Dubuffet,

On sort des labyrinthes par les labyrinthes : tout à l’heure j’ai passé un long moment chez Jeanne Bucher au milieu de vos Mires(1), ce qui m’a bien vivifié… Vos signaux d’aventure m’envoient toujours autant d’énergie. Animons la matière ! Voilà donc quatre mois que je n’étais sorti en ville, perdu moi aussi dans un labyrinthe : dans mon île des Buttes-Chaumont j’ai vécu cet été assez complètement coupé du monde… Et j’ai maintenant sur ma table 200 pages écrites, pas du tout comme un livre mais plutôt comme un trou menaçant où il me faut maintenant me pencher pour voir un peu. Ça s’adresse si peu à l’humanité que je crois que je vais appeler ça Le Discours aux animaux. Vous êtes le premier animal parlant à qui j’avoue ce sombre titre.

Jean Dubuffet & Valère Novarina, Personne n’est à l’intérieur de rien, L’Atelier contemporain, 2014, p. 109.

1. Exposition « Jean Dubuffet Mires » à la galerie Jeanne Bucher, du 15 octobre au 10 décembre 1984.

Jean Dubuffet & Valère Novarina, Personne n'est à l'intérieur de rien

1er décembre 1984

Très cher Jean Dubuffet,

On sort des labyrinthes par les labyrinthes : tout à l’heure j’ai passé un long moment chez Jeanne Bucher au milieu de vos Mires(1), ce qui m’a bien vivifié… Vos signaux d’aventure m’envoient toujours autant d’énergie. Animons la matière ! Voilà donc quatre mois que je n’étais sorti en ville, perdu moi aussi dans un labyrinthe : dans mon île des Buttes-Chaumont j’ai vécu cet été assez complètement coupé du monde… Et j’ai maintenant sur ma table 200 pages écrites, pas du tout comme un livre mais plutôt comme un trou menaçant où il me faut maintenant me pencher pour voir un peu. Ça s’adresse si peu à l’humanité que je crois que je vais appeler ça Le Discours aux animaux. Vous êtes le premier animal parlant à qui j’avoue ce sombre titre.

Jean Dubuffet & Valère Novarina, Personne n’est à l’intérieur de rien, L’Atelier contemporain, 2014, p. 109.

1. Exposition « Jean Dubuffet Mires » à la galerie Jeanne Bucher, du 15 octobre au 10 décembre 1984.

06/12/2017

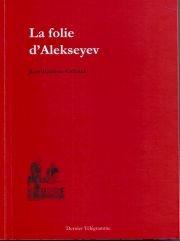

Jean-Baptiste Cabaud, La folie d'Alekseyev : recension

Le revers de la quatrième de couverture précise que Jean-Baptiste Cabaud choisit notamment pour lieux de ses récits « des territoires et espaces isolés (zones arctiques, paysages de montagne, vide stellaire…) », et La folie d’Alekseyev se passe en effet principalement en Sibérie et près du pôle Nord. Le première partie du livre concerne l’Union soviétique du goulag, les deux suivantes, très liées, l’ingénieur Alekseyev et son assistant Evguéni, cette fois dans la période d’après la seconde guerre mondiale — une date est donnée, 1957 —, mais la relation s’étend sur plusieurs années. Récit historique, donc ? ce n’est pas si simple, même si les éléments relatifs aux lieux et aux faits qui s’y sont déroulés sont précisément décrits ou rapportés, et l’auteur pratique la langue russe, ce qui facilite la connaissance des informations.

Dans la première partie, "Petites taïgas", alternent des ensembles sur les lieux, la saison et des tombeaux, c’est-à-dire des proses à la mémoire d’un écrivain. Il s’agit d’abord de la steppe sibérienne, paysage « atone immobile », « univers plan » où vivent les détenus des camps de concentration. C’est dans cet espace immense qu’est la Sibérie qu’a été créé le goulag, camp qui, par nature, ne dure pas : les détenus y meurent de froid, de faim ou d’épuisement ; leur présence fait que la Sibérie est « grouillante, effervescente », « immobile mouvement, mouvement permanent de relégation ». L’activité y est intense, cependant tout se passe comme si aucun sujet humain n’y prenait part, ce que Cabaud donne à comprendre avec une liste de verbes à l’infinitif : les détenus, dans la forêt et la neige, ont sans fin à « extraire, scier, excaver, débarder, fouir, déraciner, effondrer, ouvrir, forer, arracher, souder, terrasser ». Il n’y a pas d’ordre dans cette suite, toutes ces tâches sont accomplies quasi en même temps par la multitude des prisonniers, qui ne verront rien de ce qu’ils construisent, villes ou voie de communication.

En hiver, la saison la plus longue qui emporte nombre de détenus, les travaux s’effectuent sans le matériel le plus simple, par exemple la neige s’enlève sans pelle ; on retrouve dans la représentation de la vie quotidienne dans cette « éternité sibérienne » ce que les témoignages des rescapés du goulag ont appris à qui voulait savoir. Quelques noms de ces lieux de mort sont donnés, la Kolyma, les îles Solovski, la Vichéra — on relie deux mers, on extrait le minerai, on construit une ville. « Tout est loin. Rien ne perturbe l’immense tranquillité de [ces lieux] » ; ce qui les caractérise pour les détenus, c’est l’absence d’avenir, ce qu’ils y apprennent, c’est « comment s’effondrent les visages ». Dans le dernier texte de cette partie, un narrateur s’adresse à l’un d’eux et lui indique quelle sera sa fin : « Une plaque à ton pied matriculé tu auras, camarade, et couché sous ton poteau de bois tu seras. »

Les tombeaux, hommages à des écrivains soviétiques détruits par le système, ne sont pas des poèmes, ils relatent plutôt quelques aspects de leur vie. Anna Akhmatova voit tous ses proches fusillés ou envoyés dans des camps, Khlebnikov succombeen 1922 à la gangrène, Mandelstam meurt de froid et de faim en Sibérie, seul Chalamov survit à des années de Kolyma et raconte ce qu’il a vécu. : le tombeau qui lui est consacré a pour thème la manière dont le pin nain se prépare à résister au froid de l’hiver. À côté d’un portrait terrible de Mandelstam imaginé dans ses derniers jours, le lecteur lit une allusion à son œuvre, avec « comme un bruit dans le temps ». Un autre tombeau, celui d’Essenine, mort mystérieusement en 1925, est présent dans la seconde partie et la relie de cette façon aux "Petites taïgas" ; Cabaud y cite un de ses poèmes en russe et en donne une traduction. Enfin, un tombeau d’un général du début du xixème siècle, Davydov, est en rapport avec Alekseyev : pour tous deux, boire beaucoup de vodka et fréquenter les prostituées font partie de la vie.

Le titre de la seconde partie, "Samokhodnaya Model SM.0", évoque un modèle d’avion, l’ekranoplane, qui se déplace sur un coussin d’air et a été conçu par Alekseyev : c’est de ce personnage, qui a existé (1916-1980), que des fragments de vie sont racontés. Qu’il s’agisse d’une fiction ou que l’ensemble repose sur une documentation importe peu : le récit s’achève avec le premier essai sur une grande distance d’un prototype qui se perd dans le froid sibérien avec son pilote, l’assistant de l’ingénieur, Evguéni ; la dernière partie imagine ses réflexions, notamment quand l’engin volant quitte la taïga et qu’il vole dans « l’immensité d’une steppe vide ».

Plus de la moitié du second ensemble est consacré à Alekseyev qui se raconte ; sa folie est entière dans son projet : observant la lente descente d’une feuille, planant grâce à la petite quantité d’air restée sous elle, il pense que l’on peut construire un engin volant qui utiliserait cette caractéristique. Pensée en accord avec les convictions qu’il expose : pour lui, le ciel est « une perle de pouvoir, militaire, commerciale » et il croit toujours, dit-il, en « la nouveauté, l’imagination, l’expérimentation, la découverte » au service de son pays. En même temps, ses recherches s’effectuent dans un lieu qui n’est sur aucune carte, lieu secret autant absence de lieu que la steppe sibérienne. Les seuls dérivatifs, ce sont la vodka et la prostituée, Svetlana (hasard ? c’est le prénom de la fille de Staline), , qui ne peut avoir d’autre activité parce que fille d’un « ennemi du peuple »… Alekseyev n’est pas dupe du vide de sa vie et cherche à l’oublier, ce que, ivre, il dit à la jeune femme : « Buvons ensemble, que s’arrête un instant le monde et rencontrons tout à l’heure dans la nuit des corps ».

On regrette quelques développements à propos de l’histoire de la Russie qui, s’ils donnent un arrière-plan, ressemblent trop à une leçon, tout comme ceux sur l’histoire de l’aéronautique avec le rôle de Konstantin Tsiolkovski. Un rêve qui ne peut s’accomplir qu’en acceptant l’enfermement, des voix que l’on fait taire quand elles s’écartent de la norme du pouvoir : les deux motifs sont liés par le lieu (la Sibérie), mais les uns pour vivre ont besoin de l’alcool (Alekseyev, Essenine) alors que les autres ont compris que l’on doit vivre la liberté de l’esprit, qui suppose comme le dit Evguéni, la « victoire sur la peur ».

Jean-Baptiste Cabaud, La folie d’Alekseyev, Dernier Télégramme, 2017, 80 p., 12 €.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste cabaud, la folie d'alekseyev, mandelstam, akhmatova, khlebnikov, chalamov, kolyma | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2017

Images du Bergeracois (Périgord)

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images du bergeracois (périgord), chemin, château, vignes | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2017

Benjamin Péret, Le grand jeu

Testament de Parmentier

Pomme de terre qu’as-tu fait de ta mère

Ma mère était une putain

qui n’avait pas de robe de chambre

Pomme de terre qu’as-tu fait de ton père

Mon père était un ivrogne

qui m’écrasait sur son nez

Pomme de terre tu vas mourir

et ta peau drapera plus d’un fantôme

égaré dans de noirs escaliers

mais avant regarde-toi dans ton miroir

et dis-moi s’il va pleuvoir

Benjamin Péret, Le grand jeu, Poésie / Gallimard,

1969, p. 187.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benjamin péret, le grand jeu, testament de parmentier, pomme de terre, père, mère | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2017

Carolin Callies, Inventaire (Inventar)

Inventaire

ce que tu as, caillots, goulots, taches de vin,

clous, bouchons, veiné de rouge ;

qu’étaient ces rides, ces coupes blancs-de-marbre,

ces cols immaculés ; ce qui git là, sa fin lui échappe des mains.

Qu’était-ce, peau martelée, pulpe des doigts,

Album des jours, ivre de lin,

& l) l’embouchure

tes lèvres seules cousues à la main

inventar

du hast gerinnsel, hälse, male,

pflöcke, korken, rotgeädert ;

waq warn das falten, marmorschale

kragen da lehnt das lezte aus den händen

was warn das hautbeschläge, fingerkuppen,

tagealben, linnentrunken

& dort am mundstück

nicht mehr als deine handvernähten lippen

Carolin Callies, dans Achtervahn / Le grand 8,

Wallstein Verlag / Le Castor Astral, 2017, p. 37 et 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carolin callies, inventaire, visage, corps, jour | ![]() Facebook |

Facebook |