15/11/2012

Emily Dickinson, Le vent se mit à bercer l'herbe, traduction Pierre Leyris

Le vent se mit à bercer l’Herbe

Le Vent se mit à bercer l’Herbe

Avec des Airs de Basse grondeuse —

Lançant une Menace à la Terre —

Une Menace au Ciel.

Les Feuilles se décrochèrent des Arbres —

Et s’égaillèrent de toutes parts

La Poussière se creusa elle-même comme des Mains

Et dispersa la Route.

Les Chars se hâtèrent dans les Rues

Le Tonnerre se rua lentement —

L’Éclair exhiba un Bec Jaune

Et puis une Griffe livide.

Les Oiseaux verrouillèrent leurs Nids —

Le Bétail s’enfuit vers les Granges —

Vint une goutte de Pluie Géante

Et puis ce fut comme si les Mains

Qui tenaient les Barrages avaient lâché prise

Les Eaux Dévastèrent le Ciel,

Mais négligèrent la Maison de mon Père —

N’écartelant qu’un Arbre —

The Wind begun to rock the Grass

The Wind begun to rock the Grass

With threatening Tunes and low —

He threw a Menace at the Earth —

A Menace at the Sky.

The Leaves unbooked themselves from Trees —

And started all abroad

The Dust did scoop itself like Hands

And threw away the Road.

The Wagons quickened on the Streets

The Thunder hurried slow —

The Lightning showed a Yellow Beak

And then alivid Claw.

The Birds put up the Bars to Nets —

Ther came one drop of Giant Rain

And then as il the Hands

That held the Dams had parted hold

The Waters Wrecked the Sky,

But overlooked my Fathers’s House —

Just quartering a Tree —

Emily Dickinson, traduction Pierre Leyris dans son Anthologie

de la poésie américaine du XIXe siècle, édition bilingue, Gallimard,

1995, p. 332-333.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, le vent, l'herbe, l'orage, la pluie | ![]() Facebook |

Facebook |

14/11/2012

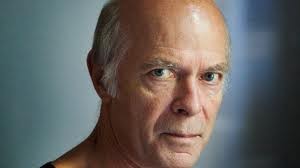

Christiane Veschambre, Après chaque page

On n'écrit pas pour se bâtir un "soi" — je n'écris pas pour devenir "moi".

On n'écrit pas plus pour "s'emparer du monde", ainsi que le dit un article rendant compte du roman "événement de la rentrée" (septembre est aussi le mois de la rentrée dite littéraire en France). Le journaliste se félicite de cette détermination de l'auteur, et de ce que, en même temps, son livre "invite à rester soi".

C'est d'abord désemparé, dessaisi qu'on vient à écrire. Dessaisi de tout contenu préalable, de toute forme reconnue. Dessaisi du rassurant partage forme / contenu. Aussi y a-t-il peu de chances pour que le livre qui naîtra peut-être de cet "espace vide", comme le nommait Peter Brook en parlant des conditions nécessaires du travail théâtral, fasse partie des "romans de la rentrée".

Quelque chose du "moi" et du "monde" s'effrite, s'écroule, se dissout. La lumière de septembre (m') ouvre l'espace intérieur et extérieur, au-dedans et au-devant de moi, qui délivre des confrontations dialectiques, quelque chose veut, comme un animal caché sous la terre, sous l'eau ou dans la grotte, surgir et le traverser, cet espace, et c'est avec des mots qu'il me faut le laisser venir. Lui qui vient d'un monde sans mots, sans catégories, sans intentions.

Et il disparaîtra. Ce qui surgit, toujours disparaît. Ça s'appelle la Vie. Ça ne se capture pas, ça ne se construit pas, ça ne se crée pas. Ça peut nous traverser, ça peut redonner vie, imprévisible, inassignable, à nos mots. Ça nous échappe, nous la perdons. Mais de la même façon que nous voulons vivre, encore vivre, jusqu'à la mort, contre la mort, nous l'espérons, la Vie, avec nos mots, après chaque page, nous la perdons, nous l'attendons, la prochaine fois peut-être, elle nous adviendra, et nous disparaissons.

Christiane Veschambre, Après chaque page, Le Préau des collines, 2010, p. 32-33.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, après chaque page, écrire, la vie | ![]() Facebook |

Facebook |

13/11/2012

e. e. cummings, 95 poèmes, traduit par Jacques Demarcq

60

plonge au fond du rêve

qu'un slogan ne te submerge

(l'arbre est ses racines

et le vent du vent)

fie-toi à ton cœur

quand s'embrasent les mers

(et ne vis que d'amour

même si le ciel tourne à l'envers)

honore le passé

mais fête le futur

(et danse ta mort

absente à cette noce)

ne t'occupe d'un monde

où l'on est héros ou traître

(car dieu aime les fille

et demain et la terre)

e. e. cummings, 95 poèmes, traduit et

présenté par Jacques Demarcq, Points /

Seuil, 2006, p. 93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e. e. cummings, 95 poèmes, jacques demarcq, vivre | ![]() Facebook |

Facebook |

12/11/2012

Claude Dourguin, Laponia

Sans que l'on sache pourquoi, imprévu, offert que l'on découvre voici un jour de rémission. Le matin fleurant la glace a tendu une ciel d'azur pâle dont le cœur s'émeut, fragile, insolite. Froissé de blanc au lever, les heures une à une l'ont lissé, purifié, et il règne désormais impeccable, dépositaire de l'élégance arctique faite de dépouillement, de subtilité, de vigueur à la fois. Impressionné, saisi comme par la déférence instinctive au seuil de lieux saints, on avance plus grave qu'à l'ordinaire, mais c'est une gravité pleine, heureuse.

Le chemin forestier coupe à travers les pins, vient longer un lac modeste, figure blanche sur fond blanc combien plus vivante et suggestive que celle de Malevitch, sur quelques kilomètres l'esprit se propose une petite énigme esthétique à résoudre. Les pins reviennent, clairsemés, avec leurs branches irrégulières, mal fournies, leur port un peu bancal qui témoigne assez de ce qu'ils endurent. Nul tragique, pourtant, ne marque le paysage, entre conte et épopée plutôt la singularité des lieux soumis à des lois moins communes que les nôtres, obligés à un autre ordre. Chaque arbre tient à son pied, qui s'allonge démesurée et filiforme son ombre claire, grise sur la neige. Ces grands peuplements muets et fragiles d'ombres légères comme des esprits, le voyageur septentrional les connaît bien, une affection le lie à eux. Il traverse sans bruit leur lignes immatérielles dans le souvenir vague, qui les fait éprouver importunes, grossières, de la densité, de la fraîcheur, de l'odeur terrestre ailleurs, sur quelque planète perdue.

Claude Dourguin, Laponia, éditions Isolato, 2008, p. 37-38.

©Photo Claude Dourguin.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, laponia, grand nord, neige, pins | ![]() Facebook |

Facebook |

11/11/2012

Pascal Quignard, La Haine de la musique

La musique multipliée à l'infini comme la peinture reproduite dans les livres, les cartes postales, les films, les CD-ROM, se sont arrachées à leur unicité. Ayant été arrachées à leur unicité, elles ont été arrachées à leur réalité. Ce faisant, elles se sont dépouillées de leur vérité. Leur multiplication les a ôtées à leur apparition. Les ôtant à leur apparition, elle les a ôtées à la fascination originaire, à la beauté.

Ces anciens arts sont devenus des scintillations éblouissantes de miroirs, un chuchotement d'échos sans source.

Des copies et non des instruments magiques, des fétiches, des temples, des grottes, des îles.

Le roi Louis XIV n'écoutait qu'une seule fois les œuvres que Couperin ou que Charpentier proposaient à son attention dans sa chapelle ou dans sa chambre. Le lendemain, d'autres œuvres étaient prêtes à sonner pour le première et la dernière fois.

Comme ce roi appréciait la musique écrite, l lui arrivait de demander à entendre deux fois une œuvre qu'il avait particulièrement appréciée. La cour s'étonnait de sa demande et la commentait. Les mémorialistes en portaient mention dans leurs livres comme d'une singularité.

*

L'occasion de la musique, pendant des millénaires, fut aussi singulière, intransportable, exceptionnelle, solennelle, ritualisée que pouvaient l'être une assemblée de masques, une grotte souterraine, un sanctuaire, un palais princier ou royal, des funérailles, un mariage.

Pascal Quignard, La Haine de la musique, Calmann-Lévy, 1996, p. 280-281.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la haine de la musique, la reproduction, la copie | ![]() Facebook |

Facebook |

10/11/2012

Antoine Emaz, Soirs

30.01.98

accorder la langue

sur peu de choses

là ce soir

seul

avec

le jour en vrac

tout est passé

restent l'herbe

quelques feuilles tordues sèches

le froid clair encore le mur

entre l'herbe et le mur

la lumière glace

à chaque fois renvoie

une paroi de froid

à la fin le crépi

craque gris

dans le soleil qui baisse

voilà

peu de choses

dans un temps bref où passent

beaucoup de morts trop

vite

la vie dure

poser le peu comme simple

autant que possible

l'œil ras

dans l'herbe courte

les mots

on ne sait pas trop

ils tracent comme des bouclettes

des mèches de sens sans

tête

même hors vent ils frisent

quand sur la table

une bouteille tient nette

sa forme

pour bien faire il faudrait

des mots cendriers lourds

des pavés de verre clair quand

dehors brûle

[...]

Antoine Emaz, Soirs, Tarabuste,

1999, p. 74-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoin eemaz, soirs, les mots, le peu, l'herbe | ![]() Facebook |

Facebook |

09/11/2012

Pascal Commère, Des laines qui éclairent, Une anthologie 1979-2009

D'une lettre déchirée en septembre (1996)

Vers l'eau noire

Au mur d'une chambre une lampe allumée

près d'une image — ses yeux bleus, l'éclusière

poussait de son ventre le levier des vannes.

Derrières, les prés bêtes un peu blanches, et

tout près un canal. Un bateau dans septembre

remontant vers l'eau noire.

Des îles

Aujourd'hui vous suivez le cortège — une amie

se marie. Je vous demande comment sont les îles,

vous ne répondez pas, ou tout bas. Les îles

sont souvent si petites, on les cherche

du doigt le soir sur un atlas.

Vous revenez

un jour de pluie — salut à Perros pour ce carré

de bleu là-bas... Rien ne change, le temps

joue avec les essuie-glaces, un pare-brise

éclaire. Le soir vient, une route en croise une autre,

une autre quelque part, toujours. Une route perdue.

Pascal Commère, Des laines qui éclairent, Une anthologie

1979-2009, Le temps qu'il fait, 2012.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal commère, des laines qui éclairent, une anthologie 1979-2009, l'eau noire, des îles | ![]() Facebook |

Facebook |

08/11/2012

Édith Azam, Salle de spectacle du silo d'Arenc

J'écrire ?

J'écrire et ne sais pas pourquoi j'écris

J'écrire me connaît

L'acte d'écrire nous sait par cœur

Écrivant ce n'est pas moi

non ce n'est absolument pas moi qui écrit

Écrire me bouillonne et cherche plus que moi dans moi

Mais je ne décide pas

Je ne décide pas jamais ce que j'écrire

Je n'ai que la volonté d'écrire

mais que j'écrire c'est plus que moi

écrire me boursoufle me fatigue m'épuise

et j'aimerais ne pas j'écrire

j'aimerais plus jamais ça mais j'écrire plus fort que moi

À chaque fois l'acte d'écrire emporte tout et malgré moi

Alors j'écris

J'écris le hurlement d'écrire qui a su remonter jusqu'à moi

Le hurlement d'écrire tient debout dans le corps

Il faudrait retrousser la peau

Il faudrait bien admettre enfin

qu'écrire n'est rien d'autre

que notre chair hurlante

Édith Azam, Salle de spectacle du silo d'Arenc, architecte Roland Carta, photographies Lisa Ricciotti, éditions Al Dante, 2012, n.p.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 2dith azam, salle de spectacle du silo d'arenc, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

07/11/2012

Claude Chambard, Cet être devant soi

J'ignore l'année, j'ignore la saison, je ne sais quand la promesse n'a plus été tenue. Je criais dans le noir, tête bêche dans le lit, étouffé par l'édredon silourd, j'ouvrais les bras en vain. Je n'acceptais pas de vivre dans la terreur. J'ai perdu. C'est ainsi que je suis mort. C'est ainsi que j'ai ramassé mes vêtements & que je suis passé du côté des mortels. C'est ainsi que tu as fait mon portrait pour que je puisse avoir un visage & que je guérisse, que je guérisse d'Elle. Tu as dessiné mon visage quotidien, tu l'as apprivoisé, rendu possible, visible. C'est un visage qui me fait bon usage. Il se défraîchit un peu, mais c'est la suite des jours & des nuits tout simplement. Je sais maintenant qu'il n'y a pas de Paradis, que l'on peut vivre sans, que l'on peut aimer sans s'alarmer. Nous n'en savons rien — pourtant. Quand tu oublies je me souviens. Quand j'oublie tu te souviens. Hui, nous faisons ce qui est possible. C'est peu. C'est suffisant pour tenir l'un & l'autre au fil de mots communs.

*

Sur le motif

en haut de la colline

peinture à la plume

légèreté acérée

mordre le papier

entrer dans la matière

creuser le sillon

— nuées d'oiseaux blancs —

la ville qui dort toi

colombe verte

dans la chambre secrète

la moiteur des draps

autour du corps qui souffre

le gant de toilette sur le front

tu t'éveilleras légère

guérie des fracas de la nuit

en haut de la colline

sur le motif

Claude Chambard, Cet être devant soi, encres de Anne-Flore Labrunie, Æncrages, 2012, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, cet être devant soi, aimer | ![]() Facebook |

Facebook |

06/11/2012

Anne-Marie Albiach, Figure vocative

Anne-Marie Albiach (9 août 1937-4 novembre 2012

Cette douceur

dans un temps immédiat

ce même souffle ascendant

élague nos gestes musicaux

une architecture sauvage

immémorielle

en deçà des perspectives d'une raison

Respiration, souffle dans ces univers parallèles

pour lesquelles le passage est telle déchirure

d'un arbre qui éclate ses fruits la nuit

jusqu'au redressement de la pierre incessante

Silence de la mutité bleue

une ferveur parcourt les membres endoloris

sous les sarcasmes

Anne-Marie Albiach, Figure vocative, Al Dante,

2006 [1985], p. 24-25

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne-marie albiach, figure vocative, cette douceur | ![]() Facebook |

Facebook |

05/11/2012

Jean-Claude Pirotte, Revermont

L'air de la rue ce sont les miasmes

respirés par les électeurs l'eau croupie

de leurs ablutions empoisonne les chats

un cadavre de pigeon roule à l'égout

j'aurai vu cela de mon vivant dit l'homme

qui s'attarde et pose son sac au pied du mur

il se parle à lui même car il est seul

mais des yeux morts le surveillent

ce ne sont pas les yeux des morts pas encore

mais ceux des vivants les complices

qui espèrent voir enchaîner cet homme

par les gardiens des puanteurs légales

Jean-Claude Pirotte, Revermont, Le temps qu'il fait,

2008, p. 68.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, revermont, la rue, la loi | ![]() Facebook |

Facebook |

04/11/2012

Nathalie Sarraute, Enfance

J'ai l'embarras du choix, il y a des livres partout, dans toutes les pièces, sur les meubles et même par terre, apportés par maman et Kolia ou bien arrivés par la poste... des petits, des moyens et des gros...

J'inspecte les nouveaux venus, je jauge l'effort que chacun va exiger, le temps qu'il va me prendre... J'en choisis un et je m'installe avec lui sur mes genoux, je serra dans ma main le large coupe-papier en corne grisâtre et je commence... D'abord le coupe-papier, tenu horizontalement, sépare le haut des quatre pages attachées l'une à l'autre deux par deux, puis il s'abaisse, se redresse et se glisse entre les deux pages qui ne sont plus réunies que sur le côté... Viennent ensuite les pages "faciles" : leur côté est ouvert, elles ne doivent être séparées que par le haut, puis quatre "difficiles", et ainsi de suite, toujours de plus en plus vite, ma main se fatigue, ma tête s'alourdit, bourdonne, j'ai comme un léger tournis... « Arrête-toi maintenant, mon chéri, ça suffit, tu ne trouves vraiment rien faire de plus intéressant ? Je le découperai moi-même en lisant, ça ne me gêne pas, je le fais machinalement...»

Nathalie Sarraute, Enfance, Gallimard, 1983, p. 79.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie sarraute, enfance, lire | ![]() Facebook |

Facebook |

03/11/2012

Georges Perec, Espèces d'espaces

L'utopie villageoise

Pour commencer, on aurait été à l'école avec le facteur.

On saurait que le miel de l'instituteur est meilleur que celui du chef de gare (non, il n'y aurait plus de chef de gare, seulement un garde-barrière : depuis plusieurs années les trains ne s'arrêteraient plus, une ligne de cars les remplaceraient, mais il y aurait encore un passage à niveau qui n'aurait pas encore été automatisé).

On saurait s'il allait y avoir de la pluie en regardant la forme des nuages au-dessus de la colline, on connaîtrait les endroits où il y aurait encore des écrevisses, on se souviendrait de l'époque où le garagiste ferrait les chevaux (en rajouter un peu, jusqu'à presque envie d'y croire, mais pas trop quand même ...).

Bien sûr, on connaîtrait tout le monde et les histoires de tout le monde. Tous les mercredis le charcutier de Dampierre klaxonnerait devant chez vous pour vous apporter les andouillettes. Tous les lundis, madame Blaise viendrait laver.

On irait avec les enfants cueillir des mûres le long des chemins creux ; on les accompagnerait aux champignons ; on les enverrait à la chasse aux escargots.

On serait attentif au passage du car de sept heures. On aimerait aller s'asseoir sur le banc du village, sous l'orme centenaire en face de l'église.

On irait par les champs avec des chaussures montantes et une canne à bout ferré à l'aide laquelle on décapiterait les folles graminées.

On jouerait à la marelle avec le garde-champêtre.

On irait chercher son bois dans les bois communaux.

On saurait reconnaître les oiseaux à leur chant.

On connaîtrait chacun des arbres de son verger.

On attendrait le retour des saisons.

Georges Perec, Espèces d'espaces, Denoël/Gonthier, 1976 [Galilée, 1974], p. 104-105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, espèces d'espaces, l'utopie villageoise | ![]() Facebook |

Facebook |

02/11/2012

Étienne Faure, Légèrement frôlée

Des femmes sont des tombeaux qui passent

avec les désirs dans la rue, où s'enfouissent

les chers secrets, catimini,

le bruit du mâchefer dans la cour traversée

jadis pour elle, un bouquet à la main

— c'était cela sans doute, faire la cour,

ce bouquet sec d'amour aujourd'hui conservé

dans du papier journal aux nouvelles défraîchies.

L'hiver, avant de se quitter,

elle partageait les fleurs

de ses mains froides, le soir

virant au parme ou violet foncé,

qu'il ne s'en aille sans ce bouquet

jumeau du sien — mêmes couleurs passées

qui flétriraient lentement sous leurs yeux —

reliés de loin en leurs deux lieux distincts par les fleurs

pis l'idée qu'il en reste,

un souvenir, des mortes.

nécrologie des fleurs passées

Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon, 2007, p. 38

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, un bouquet | ![]() Facebook |

Facebook |

01/11/2012

Gottfried Benn, Poèmes, traduction Pierre Garnier

Brume

Toi, son qui s'évanouit

et déjà passe,

plaisir à peine né

et déjà fondu dans la bouche,

c'est ainsi qu'heure tu t'écoules,

tu n'as pas d'être

depuis toujours déjà tu t'enveloppes

dans les brumes

Et nous répétons toujours

que cela ne peut finir

et nous oublions que l'éclat de la neige

est toujours neige d'antan

dans le constellé de baisers de larmes

de nuits et de sanglots

coule ce qui s'emprunte aux flots

les brumes tissent leur voile.

Ah, nous appelons et souffrons

les dieux les plus anciens :

toujours au-dessus de nous

« toi : tout et toujours »

mais aux béliers et aux branches

aux autels et aux pierres

où le sacrifice se consume

haut vers les dieux qui se taisent

les brumes tissent leur voile.

Gottfried Benn, Poèmes, traduit de l'allemand

et préfacé par Pierre Garnier, Gallimard, 1972,

p. 147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gottfried benn, poèmes, pierre garnier, brume, temps | ![]() Facebook |

Facebook |