28/02/2017

Dorothea Grünzweig, Album de poésie

Traduis et rêve

Je suis un poème à l’instant traduit

dissous et récréé

ne me rappelle aucune dérive

entre mon moi démonté et remonté

rêve juste que c’est arrivé

Je dis

Viens vieux corps

sois mon hôte dans le nouveau

il vient

est invisible passe en moi

reste dans le présent

si bien que je suis moi et

à ma place

Un ruban me traverse

je n’en vois pas les extrémités

et quelqu’un dit

C’est la corde de l’âme

indissoluble inébranlable

Et dit

Elles seront autour de lui

car le corps n’est que prêté

transformées métamorphosées

Dorothea Grünzweig, Album de poésie,

traduction C. Colomb et M. Millischer,

dans Europe, n°1055, mars 2017, p. 264.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dorothea grünzweig, album de poésie, traduit er rêve, moi, corps, métamorphose | ![]() Facebook |

Facebook |

27/02/2017

Jean-Pierre Chevais, Le temps que tombent les papillons

Je préfèrerais pas

être mort tout

de suite

j’ai

un mot trois

en fait à

vous dire a

près

je rangerai

oh

ça prendra

pas long

temps

si

quelques mots

trop longs

ils

se plieront ja

mais

je les met

trai

en

tre nous

ça

fera bien

les mots

pour finir

c’est bien sur

tout

les longs

Jean-Pierre Chevais, Le temps

que tombent les papillons, Rehauts,

2017, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre chevais, le temps que tombent les papillons, mourir, mot, choisir | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2017

Laurent Fourcaut, Arrière-saison

Laurent Fourcaut, responsable de la très belle revue annuelle Place de la Sorbonne, éditeur de Giono, fin connaisseur de la littérature contemporaine, est aussi poète. Arrière-saison rassemble 34 sonnets et 4 dizains ; une bonne partie est consacrée à la vie quotidienne, avec un regard critique sur ce qui se passe dans la société, dénonçant quand il y a à dénoncer ce qui détruit la vie de uns et des autres, notamment « la finance flasque / qui contamine tout jusqu’à putréfaction » — ou pour le dire autrement : « le Capital nous pourrit la vie ». Avec la même verve, Laurent Fourcaut, dans un dizain titré "Prière", associe religion et sexualité, commençant par détourner des notions toujours vivantes pour les chrétiens, « Un feu d’enfer efface les péchés / aussi est-on tous les soirs près de l’âtre / de quoi ressusciter un vit branché ». Le dizain, construit avec des mots liés au feu — donc pour tous à la passion — s’achève ironiquement, après une jeu des sons, sur ce qui illustre la mièvrerie amoureuse : « incandescent dessin carte du Tendre ».

L’ironie est sans doute un des caractères de ces poèmes, manière de se mettre à distance d’un monde bien peu satisfaisant. Décrivant un tableau de Pieter Brueghel l’Ancien, Chasseurs dans la neige, Laurent Fourcaut semble un moment céder au lyrisme, mais notant que l’eau « fait comme un miroir / qui dédouble le monde », il ajoute dans le dernier vers : « multipliant du coup les espaces où choir ». Chute du sonnet pour éloigner toute sentimentalité — mais auparavant il avait rompu l’ordre de la description en changeant brusquement de niveau de langue : « le froid nique leur [des chasseurs] flair ».

Ces décalages sont constants et efficaces. On notera certains titres qui, d’emblée, questionnent la tentation que l’on pourrait avoir de lire sérieusement un sonnet ; ainsi "De l’art et du cochon", "À poil !", "Sœur âne" — ou "Rosbifs" (dizain à propos d’Anglais). L’emploi d’un subjonctif (« on voudrait qu’il fût ») est immédiatement suivi de formes lexicales familières : « Une belle instit blonde au beau cul ». Un éloge de Glenn Gould est titré "La totale", et même si d’autres sonnets évoquent Watteau, Van Loo ou l’abbaye du Thoronet, la majorité des poèmes abordent plutôt des sujets liés à des plaisirs plus terrestres : boire de la bière, regarder les jolies femmes.

On sait bien que la mélancolie n’est pas toujours loin de l’ironie et ici est dite avec simplicité la difficulté, souvent, de vivre. Le second sonnet emprunte son titre à Baudelaire, "Enivrez-vous", et en propose une variation, comme on parle de variation musicale : « qu’est-ce qui s’interpose entre le triste moi / et la jouissance du réel ». Le réel, toujours à rechercher, toujours fuyant ? « pas une once de réel dans l’atroce info / générale », il faudrait ouvrir « une fenêtre / sur un peu de réel » et non pas parler. Des dates ponctuent l’ensemble, et le dernier poème est titré "13 novembre" : cette fois, « On prend un affreux coup de réel dans la face » avec la mort, et cette fois, « Faut du silence sinon rien qui soit du sens ».

Laurent Fourcaut, dans cette Arrière-saison comme dans ses précédents recueils, garde une forme fixe, le sonnet en alexandrins ; il choisit, presque toujours, un modèle du xvie siècle, comme pour le dizain la forme en décasyllabes de Maurice Scève pour Délie. Cela n’empêche pas quelques accommodements : l’amateur trouvera souvent des rimes riches (trois sons en commun), mais aussi — rarement — des assonances, dans les dizains (monstres / honte / remonte) et dans les sonnets (mornes / menottes). Cela n’empêche pas non plus de jouer avec ce qui est réputé classique, en introduisant par exemple un vocabulaire qui est à l’encontre du convenu (chouia, impec, kiffer, locdu, etc.) ou couper un mot pour obtenir une rime (perpendiculaire / ment ; obéissanc / e). Les choix sont d’ailleurs définis clairement dans un "Art poétique" liminaire ; retenir le sonnet, soit, mais sans être esclave du dispositif : on en fait ce que l’on veut en faire (voir hier Queneau, aujourd’hui Roubaud) et, pour Laurent Fourcaut, il « écrit donc des vers lubriques et pervers / pour se frotter au réel par l’intermédiaire / d’une langue trouée érotisée ».

Laurent Fourcaut, Arrière-saison, Le Miel de l’Ours, 2016, 44 p.

Cette note a été publiée par Sitaudis le 10 février 2017.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, arrière saison | ![]() Facebook |

Facebook |

25/02/2017

Amelia Rosselli, Document, 1966-1973

Tu mourus toi aussi ; ou tu voulus mourir, moi

j’en eus des nouvelles avant d’en mourir, si jamais

ce fut toi à m’en donner.

J’ai l’ennui pour ligne d’arrivée, et la faute

pour arrière-garde.

Tangente divisée, je suis grotesque ce soir

et les montres avec leurs nombreux objets

ne se lassent pas de regarder.

Amelia Rosselli, Document, 1966-1973, traduction

Rodolphe Gauthier, La Barque, 2014, p. 162.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amelia rosselli, document, 1966-1973, mourir, ennui, division | ![]() Facebook |

Facebook |

24/02/2017

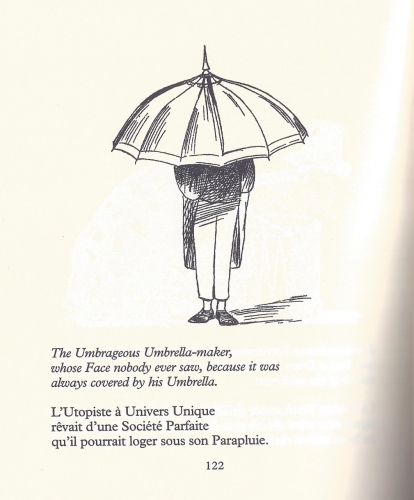

Edward Lear, Nonsense

Un Alphabet

L’Âne Affreusement Anorexique vivait dans un tonneau, ayant pour tout régime Limonade et Cornichons.

La Bienveillante Blatte portait toujours, par beau temps, un Parapluie Vert qu’elle oubliait, par gros temps, au fond d’un placard.

Le Charolais au Confortable Canapé aimait à paresser devant la Cheminée où il faisait griller quelques tranches de pain.

Edward Lear, Nonsense, traduction Patrick Hersant, Petite bibliothèque Ombres, 1997, p. 102, 103, 104, 122.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward lear, nonsense, alphabet, utopiste, âne, charolais, blatte | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2017

Philippe Beck, iduna et braga de la jeunesse

Chapitre 2. De l’école à l’impression. L’éditeur et l’apparition.

Le passé ne choisit pas. Il s’édite ou s’imprime. Le peuple des écrivains acceptés (enregistrés, conservés) et isolés est une communauté d’efforts employés. La bibliothèque en forme l’image bizarre : des êtres côte à côte (des boîtes arrêtées) aident les silhouettes qui apparaissent, et les ombres consistantes qui tendent les bras en cherchant. Les volumes qui se partagent l’espace imaginé marquent les vergers circulants (les silhouettes consolidées). Chercher un livre, c’est apparaître devant lui. Mais le peuple des auteurs (des noms autorisés) assemble les textes apparus pour éduquer des nouveau-nés. L’état du lecteur face aux œuvres classées est donc l’état du nouveau-né continué ; il explique la fascination désarmée, le rêve de partager une force (une autorité), et l’obéissance, mêlée de respect, aux hommes qui nomment l’effort pour être majeur, pour apparaître dans un monde. (Dante élabore un babil enseignant pour soustraire à la torpeur sans rêve d’être soumis à la bible du passé fermé. Le geste neuf est d’un parlant commençant et impressionné — d’un apparaissant frère et descendant.) Or, un tel arrachement à l’état du désarmé est le but d’une transmission forcée. L’autorité sans fraternité est la tentation de l’éducateur lettré, qui réalise la tradition. L’éditeur des classiques éduque sans forcer ; il propose des textes, les dispose aux lecteurs en puissance de pensée. Il vaporise des condensés circulants et pense en démocrate. Un désir despotique d’imposer la nuée des modèles (et ses orages possibles) aux âmes tendres à l’école détruit l’idée de l’égalité.

[…]

Philippe Beck, iduna et braga de la jeunesse, Corti, 2017, p. 27-28.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, iduna et braga de la jeunesse, édition, écrivain, bibliothèque, lecteur, démocratie | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2017

Tom Raworth (1938-2017), Penser un titre

Penser un titre

plus tard elle lui marcherait

sur les pieds en dormant

jusqu’au bord de l’inspiration

les ongles vernis

arrêtés au milieu d’une phrase

négligeant — méprisant

la courbe légendaire des étoiles

élaborant des stratagèmes

rétrécissait dans sa tête

jusqu’à emplir le jour

créant une illusion

la radiation d’un éclair orange

englouti dans le vide

au-delà des étangs, en bas des collines

Tom Raworth, Penser un titre, traduction de

l’anglais par Marie Borel et Jacques Roubaud, dans

intempéries, textes Éric Audinet, Tom Raworth,

Sarah Clément, photographies Jean-Yves Cousseau,

éditions isabelle sauvage, 2017,

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tom raworth, penser un titre, marie borel, jacques roubaud | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2017

Paysages d'hiver, reflets au bord de l'eau

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paysages d'hiver et reflets au bord de l'eau | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2017

Denis Roche, Le Mécrit

Idées sur une lecture démonstrative particulièrement rapide (III)

/II/ La poésie est inadmissible. D’ailleurs elle n’

existe pas. Je l’ai quittée une semaine auparavant

Disant : « cette vie vécue des nues d’entre nous

Et répétant qu’il le minéral du temps du vent

Je regarde par la fenêtre de ce flambeau neuf

Hélas, pot, crassier, enflure gigantesque appeau

Je remonte, sans m’en donner la peine, l’épais

Tapis de chemins étroits, confondus, oléagineux

Coulis de saine envie enfilant fesse après fesse

À l’écharpe agitée depuis le bastingage d’août

Dernier. Rien n’y fait. De toute façon. Le

Marbre surgit et soutire tout à l’haleine. Et

Elle sourit parce que visiblement elle ne peut

Rien faire d’autre. Sinon, évidemment me jeter

À la tête quelque aliment dont la vulgarité ne

Fera qu’ajouter au mystère.

Denis Roche, Le Mécrit, Seuil, 1972, p. 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : denis roche, le mécrit, la poésie est inadmissible, d'ailleurs elle n'existe pas | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2017

Yannis Ritsos, Erotica

Meubles tissus objets

d’usage courant

la vieille lampe

un bouton dans le verre

faux-fuyants — dit-il —

des à-peu-près

pour ce qui n’a pas été nommé —

derrière le rideau rouge

une femme nue

deux oranges dans les mains

moi je monte sur la chaise

j’enlève les toiles d’araignée du plafond

pourtant

si je ne te nomme pas

ce n’est pas toi

ni moi.

Yannis Ritsos, Erotica, traduit du grec par

Dominique Grandmont, Gallimard, 1981, p. 30.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yannis ritsos, erotica, dominique grandmont, maison, femme, nudité, nommer | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2017

Franz Kafka, Correspondance 1902-1924

[…] j’ai (…] pris conscience du fait, que j’avais presque oublié au cours de cette dernière période presque calme, que je vis sur un sol combien fragile, voire tout à fait inexistant, au-dessus d’un trou d’ombre d’où les puissances obscures sortent à leur gré pour détruire ma vie, sans se soucier de mon bégaiement. La littérature me fait vivre, mais n’est-il pas plus juste de dire qu’elle fait vivre cette sorte de vie-là ? Ce qui naturellement ne veut pas dire que ma vie soit meilleure quand je n’écris pas. Dans ce cas au contraire c’est bien pire, c’est tout à fait intolérable et sans autre issue que la folie. Toutefois cela n’est vrai qu’à condition que je sois écrivain même quand je n’écris pas, comme c’est d’ailleurs effectivement le cas, et à vrai dire un écrivain qui n’écrit pas est un non-sens, une provocation à la folie. Mais qu’en est-il de l’état littéraire lui-même, La création est une douce et merveilleuse récompense, mais pour quoi ? Cette nuit j’ai vu clairement, avec la netteté d’une leçon de choses enfantine, que c’est un salaire pour le service du diable. Cette descente vers les puissances obscures, ce déchainement d’esprits naturellement liés, ces étreintes louches, et tout ce qui peut encore se passer en bas dont on ne sait plus rien en haut quand on écrit des histoires au soleil…

Franz Kafka, Correspondance 1902-1924, traduit et préfacé par Marthe Robert, Gallimard, 1965, p. 447.

Le livre de Pauline Klein, Les Souhaits ridicules, dont le début a été repris ici même, a été publié aux éditions Allia en 2017 — et non en 2917... On ne se relit jamais assez !

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, correspondance 1902-1924, martre robert, écrivain, création, puissances obscures, folie | ![]() Facebook |

Facebook |

17/02/2017

Oswald Egger, Rien, qui soit

Tout le temps

[…]

Je me croyais debout au fond d’un lac, en branche de corail difforme à palpes et yeux-ventouses. En plus j’arrive encore à respirer, alors qu’en haut par-dessus les arbres des aiguilles d’os qui se remembrent dans huilerées fente d’amande, s’elles-mêmes dédoublèrent en formes figées : variétés de gras haricots qui poussent en cosses sur roues étoilées jusqu’à ce que les lunes regorgent vermoulues et s’échevèlent sur le sol concassées, dépecées, (mais pas aujourd’hui) ébouriffées ; crèvebasse dégingandée. Nénuphars qui à pluches pêchées du flot surgeonnaient leur calice sans bourgeon en miroir désassombri, ainsi se recueille une membraneuse rêverie solaire dans des rosées à foison avec — le regard qui vacille.

Oswald Egger, Rien, qui soit, traduit de l’allemand par Jean-René Lassalle, Grèges, 2016, p. 109.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald egger, rien, qui soit, jean-rend vassale, imaginaire, formes, corail, végétaux | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2017

Pauline Klein, Les Souhaits ridicules

Il y a fort longtemps, dans une contrée retirée de Bretagne, je tombais secrètement amoureuse d’un jeune garçon rencontré en été. Il s’appelait Frédéric Bresson. Un après-midi, je l’avais suivi dans sa chambre. Il avait ouvert un coffre à jouets, et m’avait tendu une boussole. C’était une petite boîte ronde, légère et métallique, au fond de laquelle était dessiné un chat gris et noir. On raconte que le soir même, j’étais allée au lit avec l’objet, regardant les aiguilles osciller, et que je m’étais endormie en la serrant dans ma main. On raconte que j’avais passé la fin des vacances avec elle, la déposant à côté du lavabo quand je brossais mes dents, à droite de mon assiette lors des repas en famille, sous ma serviette de plage et sous mon oreiller.

Le jour de notre départ, Frédéric se tenait devant la porte de la maison. Je ne sais pas s’il se souvenait m’avoir offert cette boussole. Elle était là, au fond de ma poche. Nous nous sommes dit au revoir devant nos parents et je me suis installée à l’arrière de la voiture, à côté de mon petit frère. J’ai collé ma joue contre la vitre et j’ai écouté la musique de mon père. J’ai sorti la boussole de ma poche, je l’ai regardée encore, encore.

On raconte que, quelques kilomètres plus loin, mes parents, mon frère et moi nous sommes arrêtés sur le bord de l’autoroute pour déjeuner. J’ai posé la boussole devant moi sur la table. Puis nous sommes retournés à la voiture et repartis. Au bout de quelques minutes, j’ai ouvert mes mains, vides, j’ai fouillé dans mes poches, vides. J’avais oublié la boussole dans la station-service, et il n’était plus question de faire demi-tour.

Pauline Klein, Les Souhaits ridicules, Allia, 2917, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pauline klein, les souhaits ridicules, vacances, amoureux, boussole, séparation, perte | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2017

Fernando Pessoa, Le gardeur de troupeaux

Je trouve si naturel que l’on ne pense pas

que parfois je me mets à rire tout seul,

je ne sais trop de quoi, mais c’est de quelque chose

ayant quelque rapport avec le fait qu’il y a des gens qui pensent…

Et mon mur, que peut)il bien penser de mon ombre ?

Je me le demande parfois, jusqu’à ce que je m’avise

que je me pose des questions…

Alors je me déplais et j’éprouve de la gêne

comme si je m’avisais de on existence avec un pied gourd…

Qu’est-ce que ceci peut bien penser de cela ?

Rien ne pense rien.

La terre aurai-elle conscience des pierres et des plantes qu’elle porte ?

S’il en est ainsi, et bien, soit !

Que m’importe, à moi ?

Si je pensais à ces choses, je cesserai de voir les arbres et les plates et je cesserai de voir la Terre, pour ne voir que mes propres pensées…

Je m’attristerais et je resterais dans el noir.

Mais ainsi, sans penser, je possède et la Terre et le Ciel.

Fernando Pessoa, Le gardeur de troupeaux, traduction Armand Guibert, Gallimard, 1960, p. 98-99.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, le gardeur de troupeaux, armand guibert, penser, question, terre, ciel | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2017

Emil Cioran, De l'inconvénient d'être né

Toute forme de hâte, même vers le bien, trahit quelque dérangement mental.

Les douleurs imaginaires sont de loin les plus réelles, puisqu’on en a un besoin constant et qu’on les invente parce qu’il n’y a pas moyen de s’en passer.

Point de méditation sans un penchant au ressassement.

Nous avons perdu en naissant autant que nous perdrons en mourant. Tout.

Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né, Idées / Gallimard, 1973, p. 65, 65, 70, 70.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, de l’inconvénient d’être né, dérangement, douleur, imaginaire, méditation | ![]() Facebook |

Facebook |