12/06/2022

Benoît Casas, Venise toute : recension

« Je faisais le voyage que j’avais lu » (p. 66)

Il fallait bien que Benoît Casas écrive un jour à propos d’un des lieux qui, dans l’imaginaire, représente l’Italie. Il a, par son activité d’éditeur, publié des auteurs italiens contemporains (Sciascia, Porta, Sanguinetti, Vittorini, Valduga, Zanzotto) et en a co-traduit plusieurs : Levi, Pasolini, récemment Feuilles de route de Fortini1. Comme dans ses livres précédents, il a inventé dans son Venise toute ses contraintes d’écriture, une explicite dans la présentation, une seconde liée à l’idée que la littérature se reconstruit sans cesse à partir de tout ce qui a été écrit — idée que porte le titre —, une troisième enfin relative à ce qui est écrit à propos de Venise. Elles aboutissent à proposer un regard original sur Venise qui donnera, pour qui ne connaît pas la ville, la curiosité de s’y rendre, pour les autres la certitude qu’il faudrait la regarder autrement.

Le livre est composé de paragraphes qui dépassent rarement six lignes et sont réunis, première contrainte très visible, selon l’ordre alphabétique, mais d’une manière particulière : sous le "A", tous les énoncés à propos de Venise contiennent un mot commençant par « a », mis en italique. Ainsi, en ouverture : « La stazione rectangulaire de néons et les lettres immenses annonçant VENEZIA. ». Le procédé vaut jusqu’au "V" inclus, les quatre dernières lettres de l’alphabet étant absentes ; rien n’empêchait de faire entrer ces lettres dans des mots relatifs à Venise, ceux retenus, comme annonçant, n'étant pas plus liés à Venise qu’à une autre ville. Cette omission a un sens ; l’ordre alphabétique, dans les pratiques culturelles, évoque toujours une totalité, c’est l’image convenue du dictionnaire qui comprendrait tous les mots d’une langue (ce qui n’est évidemment pas le cas). L’absence d’entrées me semble suggérer que tout discours à propos de Venise ne peut qu’être incomplet, ce que confirment, très différentes, les deux autres contraintes.

Le lecteur peut être intrigué assez rapidement, me semble-t-il, par la diversité des contenus qui se succèdent dans des paragraphes très brefs, mais également par des décalages dans l’emploi des temps verbaux d’un énoncé à l’autre : on passe (p. 15) de l’imparfait (« Le ciel basculait, etc.) au présent (le ciel (...) brûle). Le hasard de lectures parallèles à Venise toute fait que j’y rencontre un fragment lu peu de temps auparavant, deux vers de Nietzsche, « Je revois les pigeons de Saint-Marc : /La place est silencieuse, le matin s’y repose. »2, repris page 89 avec une transformation de la ponctuation, les deux points devenant une virgule, la majuscule une minuscule.

Tout s’éclaire quand on lit la page qui suit le "V", qui pourrait être titrée, en souvenir de Raymond Roussel, "comment j’ai écrit ce livre" : Casas note que Venise toute « a été écrit suite à de nombreux séjours (...) mais aussi grâce à la lecture de multiples livres » ; suit une liste alphabétique de près de soixante-dix noms d’écrivains, en majorité du XXe et XXIe siècles, quelques-uns du XIXe siècle pour les plus anciens. Qui a lu d’autres livres de Benoît Casas ne sera pas surpris par son utilisation d’extraits de textes divers ; la contrainte ici tient au fait qu’il n’y a qu’un contexte, Venise, la lagune et les îles, qu’il ne s’agit pas d’en construire d’autres : tout doit concourir à en explorer les multiples caractéristiques. Selon les besoins, il conserve tel quel le texte source ou l’abrège ; un seul exemple : dans « Pluie, rafales de pluie, Giudecca, remuée de vagues [ou encore brouillard, sirène de bateaux] ; sorties furtives, tempête » (Sollers, Dictionnaire amoureux de Venise, Plon, 2004), les mots entre crochets ont été omis.

On sait bien que toute écriture littéraire, inscrite dans une histoire, dialogue avec les écrits antérieurs. Dans Venise toute, Benoît Casas s’empare de textes qu’il a lus, les modifie parfois et les fait vivre ensemble ; il crée un contexte où sont rassemblés Suarès, Zanzotto, Théophile Gautier, etc., et tous les fragments perdent ce qui les ferait reconnaître ailleurs comme propres à Suarès, Zanzotto, Théophile Gautier ; réunis ils forment un texte continu, celui de Benoît Casas — on pense à Roubaud avec sa construction de Autobiographie, chapitre dix à partir de poèmes écrits avant 1932 (année de sa naissance). La composition de Venise toute nécessiterait de nombreuses lectures pour être décrite, ce qui importe peu pour le lecteur : sans cette recherche il goûtera les multiples approches de cette ville depuis longtemps mythique.

Benoît Casas, après avoir choisi dans "A" quelques caractéristiques de la ville les reprend dans son alphabet à intervalles très réguliers. Venise apparaît d’abord comme une « labyrinthe », un dédale », un ensemble de « voies obscures et labyrinthiques » ; la ville ne s’invente que si on la parcourt en tous sens et les notations à ce sujet abondent : « Vous lisez la ville à la cadence de vos pas », « s’imprégner de la ville c’est (...) faire le tour complet de l’île à pied », « Si vous voulez comprendre Venise, parcourez la lagune en tous sens, marchez jusqu’à l’épuisement dans les ruelles », etc. Cette nécessité d’une approche lente devrait se répéter à différents moments de l’année comme le suggèrent plusieurs indications (« Janvier », « le printemps », « juin », « octobre », « novembre », « l’hiver », « la neige », « le jour de l’an »). Chaque fois, de manière différente, ce qui est saisi c’est une « Secrète circulation entre eau ciel et terre » telle qu’elle aboutit à une « conjonction terre-mer-ciel », qui « se confondent pour ne former qu’un seul et équivoque élément ». En même temps, toutes les eaux sont des miroirs ; partout des reflets, des doubles qui font que « tout vole en éclats et se métamorphose : celui qui regarde est cette métamorphose ».

Le thème récurrent du reflet et du labyrinthe suffirait à présenter Venise. Pour que la ville soit "toute", Benoît Casas cite plusieurs fois des lieux emblématiques (Saint Marc, Santa Maria dei Miracoli), des peintres (Le Tintoret, Tiepolo) et un écrivain (Ezra Pound) dont les noms sont liés à Venise ; il n’oublie pas non plus, très présente, « l’odeur des entrailles de la ville ». L’essentiel est de restituer l’extrême « diversité » qui tient notamment au fait que « Toutes [les] couches du passé, dans cette ville, appartiennent simultanément au présent » ; les reprises et variations tout au long du livre disent le caractère inépuisable de la ville et que « on ne la connaît jamais ». Une réussite.

————————————————————

1 Les éditions NOUS ont également réédité le Venise de Théophile Gautier, La Sicile de Maupassant, les Excursions aux îles Éoliennes de Dumas.

2 Nietzsche, Le Gai Savoir, Appendice, Chants du Prince, "Mon bonheur".

Benoît Casas, Venise toute, Éditions Arléa, 2022, 120 p., 16 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 2 mai 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

29/05/2022

Ferdinand Bac, Livre Journal 1921

Ferdinand Bac (1859-1952), caricaturiste estimé à son époque autant que Sem ou Caran d’Ache, écrivain oublié aujourd’hui, aménageait aussi les jardins de riches propriétaires, notamment sur la Côte d’Azur. Il a tenu quasi quotidiennement un Livre-Journal dont deux années (1919 et 1920) ont déjà été publiées ; ce volume s’ouvre le 2 janvier et se clôt le 31 décembre.

La phrase d’ouverture donne le ton de l’ensemble, « Tournée de visites au Cap Martin ». F. B., déjeune chez la veuve d’un industriel, dont il a refait la décoration de la salle à manger, part à Roquebrune chez Gabriel Hanotaux, délégué à cette date de la France à la Société des Nations : ces mondanités sont l’occupation principale d’une classe sociale aisée. F. B. y rencontre des mécènes mais aussi des personnes comme le général Mangin qui a eu un rôle important dans la défaite allemande en 1918 et qui n’a pas du tout le point de vue dominant sur les suites à donner à la victoire. Comme Hanotaux, il est opposé au règlement par Berlin de dommages de guerre, « gouffre dangereux pour un avenir incalculable ». Hanotaux, un peu plus tard, suggère de « liquider la dette allemande par un concours mondial et renouer des relations avec l’Allemagne » pour éviter « le cataclysme universel ». Ces propositions se heurtent alors à « un bain de mensonges » qui trompe complètement l’opinion publique.

- B. a l’art du portrait ; assistant à une représentation du Mariage de Figaroavec Cécile Sorel, il s’étonne d’abord, après l’avoir « quittée presque vieille, marionnette tragique, dans sa lutte de Célimène quinquagénaire », de la voir « rajeunie de 15 ans » et « Telle qu’elle est dans son faux, elle est impressionnante et belle » : passage de la chirurgie esthétique. Observateur sans complaisance, il transpose les attaques de Beaumarchais dans Le Mariage de Figarode l’insolence de la naissance à celle « l’argent gagné par la catastrophe [ = la guerre] », relevant que tous les possédants du Cap Martin recevraient sans doute la Légion d’honneur : « C’est le triomphe de l’argent ».

Des innovations de son temps, il rejette violemment le téléphone qui permet à n’importe qui de « violer votre logis pour vous dire n’importe quoi ». Résolument opposé à ce nouvel « esclavage », il connaît heureusement un lieu à l’écart des mondains et de leur grossièreté, « de la brutale et stérile actualité », le Louvre, sa « chère patrie ». Il se trompe beaucoup sur les faits sociaux ; ainsi, en 1921, il imagine que la servitude des pauvres est en voie de disparition en voyant, prétend-il, « des porteuses de pain qui portent des robes de soie à la dernière mode (...). La voilà, la grande révolution. » Mais s’il pense qu’il fera chez lui « le ménage lui-même », il admet que, reçu dans des demeures luxueuses il est servi « par des laquais en livrée ». Il manifeste d’ailleurs son goût pour les invitations de ceux dont il n’est pas entièrement dupe ; il énumère avec gourmandise les titres et parfois la généalogie de ses hôtes, et à d’autres endroits dit le vide, souvent, de ce milieu. Le préfacier le voit qui « ne croit ni en personne ni en rien, si ce n’est à la vertu salvatrice des formes classiques. » - B. se plaît, dit-il, à étudier la psychologie de ces oisifs qui le reçoivent. Il a souvent la dent dure et fustige, par exemple, la romancière américaine Edith Wharton qui, installée à Hyères au milieu d’une petite société « bien née », « se croit une divinité » et rejette une fille mère — née avec une particule... Il s’amuse des réactions de l’abbé Mugnier*qui était « tout émerveillé » d’avoir assisté à un mariage dans la grande bourgeoisie : « Tant de belles dames ! tant de toilettes, des Fragonard ! » Il décrit, sévèrement, Gautier-Villars, écrivain sous le nom de WiIly, « tombé si bas qu’il était devenu le barnum du lesbianisme » après avoir applaudi « sa femme [Colette] demi-nue, dans une scène ignoble avec la Marquise de Belbeuf » au Moulin Rouge ; avec un peu d’ironie, il ajoute que Colette a épousé ensuite Henry de Jouvenel, directeur du « puissant journal Le Matin» et est considérée « génie littéraire »(sic).

Dans cet univers où l’apparence compte plus que tout, il est impossible d’être accepté si l’on n’appartient pas à la bonne société ; Anatole France est reçu par une "Madame de", mais il a épousé sa gouvernante qui, auparavant, était femme de chambre chez une autre "Madame de" : comment se comporter ? Bac défend l’écrivain pour sa manière de mettre en avant son épouse. Un de ces « risibles parasites » lit dans une réunion le texte antisémite, Les protocoles des sages de Sion et les nantis qui l’écoutent imaginent immédiatement que leur voisine juive, Mme Stern, appartient au complot qui veut diriger le monde. Ils viennent cependant chez elle lorsqu’elle reçoit le roi de Suède. Ils ignorent à peu près tout de ce qui est au-delà de leurs occupations : « Il y a les thés de Madame Mühlfeld [qui tient un salon littéraire]. Voilà qui existe »

Ce Livre-Journal, quand on met de côté l’avalanche de noms de notables et gens fortunés, renseigne avec précision sur les milieux sociaux que fréquentaient beaucoup d’écrivains : la littérature n’est pas hors du monde et il est intéressant d’avoir le témoignage d’un contemporain qui consignait quasi quotidiennement ce qu’il voyait et entendait. Des points de suspension dans le texte indiquent que Lawrence Joseph n’a pas tout conservé ; ses notes éclairent toujours à propos de personnages et d’événements que notre époque a oubliés, les photographies de quelques personnes évoquées, de lieux transformés par Bac ainsi que ses dessins, complètent heureusement la préface.

* L’abbé Mugnier (1853-1944), avait plus d’occupations mondaines que d’activités religieuses. Il a écrit un Journal de 1879 à

Ferdinand Bac, Livre Journal 1921, Édition établie, préfacée et annotée par Lawrence Joseph, Éditions Claire Paulhan, 2022, 368 p., 29 €. Cette recension a été pub liée par Sitaudis le 28 avril 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ferdinand bac, livre journal 1921, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

28/05/2022

Jack Kerouac, Mexico City Blues : recension

Le centenaire de la naissance de Jack Kerouac a remis en librairie plusieurs de ses ouvrages, dont Mexico City Blues, seul livre de poèmes édité de son vivant. Écrit au mois de juillet 1955, publié en 1959, Mexico City Bluesa paru en français en 1976 (Christian Bourgois), traduit par Pierre Joris et c’est cette traduction qui est reprise. Le livre est une longue suite divisée en 242 chorus, qui se voulait en poésie ce qu’était l’improvisation en jazz. Le préfacier, Yves Buin, définit l’ensemble comme « Écriture spontanée qui exige la désinhibition, l’absence de censure, l’usage des processus de l’automatisme et de l’association libre ». Ces principes étaient pour l’essentiel partagés par un groupement d’écrivains réunis sous le nom de Beat Generation (nom introduit par Kerouac), qui comprenait notamment William Burroughs, Gregory Corso, Allen Ginsberg ; ils sont tous présents dans les chorus, avec un aîné, William Carlos Williams, et des écrivains classiques comme William Blake et Samuel Johnson, Pope et Oscar Wilde.

Les poèmes rendent aussi hommage à de grandes figures du jazz des années 1950, en particulier à Charlie Parker, considéré par Kerouac comme « le Musicien Parfait », « un grand musicien et créateur de formes », « Musicalement aussi important que Beethoven / Mais sans être reconnu comme tel ». Comment restituer le rythme du jazz avec des mots ? Kerouac use de vers très courts et abandonne souvent la cohérence, la logique du discours, ce qui peut correspondre à l’improvisation du saxophoniste ou du pianiste : « As-tu vraiment besoin / du mot juste / As-tu vraiment besoin / Évidemment c’est / Complètement stupide ». La question du sens ne doit pas se poser, ce qu’affirme clairement Kerouac, « Ne cherche pas le sens », et qu’il met en œuvre, par exemple dans ces vers : « Pan Matador / Pazatza cuaro / Mix-technique / Poop / Indio / Yo yo catlepol / Hurlement lune / Indien / Ville & Cité ». À l’improvisation qui n’est pas réglée dans le temps peut correspondre l’énumération, procédé très fréquemment employé dans les chorus ; mais elle est également imitée quand, dans une suite, un fil relie les mots : à partir de « aigre-doux » on passe à « chou », puis « soupe au chou » et « choucroute ». La traduction ne rend pas complètement compte de l’influence de la musique et il est intéressant de relire les poèmes originaux :

I know I am dead

I wont camp. I’m dead now.

What am I waiting to vanish ?

The dead dont vanish ?

Go up in dirt ?

How do I know that I’m dead.

Because I’m alive

And I got work to do

Oh me, Oh my,

Hello - Come in –

(dernière partie du chorus 235)

À côté de cet aspect, dominant, pour être en phase avec le jazz, Kerouac ne néglige pas des formes plus classiques, avec même celle du récit, par exemple pour rendre hommage à Charlie Parker. Cependant, le récit entrepris sur un sujet (« Mais maintenant je vais décrire / les fous que j’ai connus ») s’engage sur une autre voie, introduisant la mère, puis la langue se dérègle (« et plouffant et / blouffant ») et la possibilité du récit est rejetée, il n’a pas sa place dans les chorus : « c’est facile de devenir fou / parfois je deviens fou. Ne peux continuer mon histoire, / j’écris en vers. / Pire / N’ai pas d’histoire, rien que des vers ». Rapportant à sa manière un extrait du Satiricon de Pétrone, Kerouac le termine par « Est-ce vrai ? » et conclut « Petronius Arbitum - / élégant pédé, / mon cher » [pour Petronius Arbiter].

Toute la vie de Kerouac s’engouffre dans Mexico City Blues, les souvenirs d’enfance, la mère et le père, la nécessité de l’écriture, les angoisses. Beat signifiait « brisé, défoncé » et, dans la langue des exclus, être beatimpliquait le refus de la société américaine. Cette mise à l’écart volontaire a été liée pour Kerouac à l’usage de la drogue et, surtout, de l’alcool, et a entraîné une difficulté de vivre qui s’exprime crûment parfois dans les chorus, « Merde et misère / Je souffre absolument / attendant sans merci / Que le pire arrive, / Je suis complètement perdu / Il n’y a pas d’espoir », « Et tout est foutu sur cette scène ». Une sortie existe cependant, la tentative d’atteindre le Vide et le Rien — mots récurrents dans les chorus — du bouddhisme, religion à laquelle Ginsberg l’a initié. Le livre est nourri de références à la religion et ce n’est pas l’aspect le plus attachant aujourd’hui. Des vers ramassés rappellent le fond de la doctrine, « c’est que / rien / naît vraiment / ni meurt », doctrine qui est condition d’équilibre : « Ce qu’il me faut Solide dans / Ma tête l’image du Bouddha ». Les musiciens admirés par Kerouac ne peuvent qu’être associés au bouddhisme et, d’abord, le premier d’entre eux, « Charley Parker ressemblait à Bouddha ». Écrire à propos de la religion est par ailleurs présenté comme la tâche la plus utile, « Alors que dois-je faire / À part écrire cette poésie / Instructive ».

On peut ne pas apprécier ces chorus qui exhortent à « suiv[re] le vide » et à lire des dizaines de fois « Tathagata », l’une des épithètes de Bouddha ; on (re)découvre avec beaucoup d’intérêt le lyrisme sans limite de Kerouac s’essayant avec succès à écrire comme s’il improvisait au saxophone alto : il faut l’entendre lire ses chorus. Yves Buin dit justement que « coexistaient en lui la nostalgie précoce de l’infini et la marginalité libertaire ».

Jack Kerouac, Mexico City Blues, traduction Pierre Joris, préface Yves Buin, Poésie/Gallimard, 2022, 270 p., 10,60 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 23 avril 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack kerouac, mexico city blues | ![]() Facebook |

Facebook |

07/05/2022

James Sacré, Brouettes : recension

Une brouette, « du rêve et du réel emmêlés »

On répète souvent qu’il n’y a pas de « thème » privilégié en poésie, ce qui dans les faits n’est pas souvent observable : aujourd’hui, en France, les livres de poèmes qui évoquent de près ou de loin le travail et ce qui s’y rapporte ne sont pas légion. Pas de nostalgie ici, faut-il le dire, d’un pseudo réalisme ; on pense à l’œuvre entière de Gustave Roud, si mal connue en France (les éditions fario viennent de rééditer Le repos des cavaliers, avec une postface de James Sacré), au travail formel de Jean-Loup Trassard autour des outils de l’agriculture avant qu’elle devienne industrielle*. James Sacré, lui aussi, a toujours été attentif aux gestes du travail, aux lieux, aux bâtiments, aux animaux et aux objets les plus ordinaires — les moins "poétiques", diraient certains ; il choisit ici d’écrire à propos des brouettes et de leurs usages.

La première brouette est près de Chichaoua, nom d’une ville du Maroc qui ne peut apparaître qu’exotique au lecteur. On associe habituellement la brouette à un hangar ou à une remise, inexistants dans le village marocain très pauvre, elle est rangée dans une tente trouée et l’on vend à côté des tapis en mauvais état. La photographie de la brouette (qui a sans doute ensuite changé de place) aura servi à transporter des mots pour évoquer un moment fugitif qui ne peut être vraiment restitué au lecteur ; restent la « vérité d’un moment » qui, ainsi, échappe un peu, provisoirement, à l’oubli, « Un rêve de brouette. Peut-être rien, / Comme un mirage au loin ». Que reste-t-il de ce que l’on regarde, des images pour se souvenir ? des mots, encore et toujours, qui ne peuvent que très provisoirement faire oublier « l’informe bruit du temps » — ce qu’écrivait James Sacré dans Une main seconde (2018) — à quoi répond ici « Le bruit de la mer / Le fond du temps ».

Chaque brouette est d’abord un outil de travail, utilisé pour le transport de pierres, alors « banale brouette en métal », « en métal cabossé », vide ou au « fond terreux », qui attend d’être emplie, « longue caisse » ou « grosse caisse profonde » où s’entassent des pastèques, cette autre pleine de linge et, ailleurs, avec ses carottes pour le marché ; chacune a ses caractéristiques propres, les couleurs varient — noir, sombre, gris, rouge, bleu, mancherons blancs —, plus ou moins en accord avec le contenu, ainsi le noir de la brouette et le vert des pastèques. Celle-ci, « une vraie brouette de travail », elle aussi en métal, est poussée par un enfant « comme s’il apprenait / A pousser la vie ». Une autre, par son nom en italien (carriola) rappelle les carrioles attelées, le temps des chevaux, tout un passé disparu, par exemple celui de la brouette en bois dans laquelle le narrateur rassemblait la chicorée pour les lapins de la ferme.

Qu’elle soit à la campagne ou quelquefois sur un chantier en ville, la brouette est devenue un outil archaïque, surtout attachée dans nos contrées aux travaux du jardinier, trace comme tout un outillage d’une « histoire paysanne qui n’en finit pas / De disparaître dans les villes » ; ce n’est pas le cas dans les Pouilles, au Maroc, dans des villages en Espagne, dans un pueblo indien, etc. Si le narrateur photographie des brouettes, c’est parce qu’il refuse la rupture avec hier, parce que la vie se vit dans la continuité : on apprécie l’ironie quand il parodie — en octosyllabes — les paroles de la reine sorcière devant son miroir :

Ecran, mon bel écran d’oubli

Dis-moi que je pourrai encore

Reprendre, et tout modestement,

Les bras d’une vraie brouette.

Question récurrente dans les livres de James Sacré, que peut-on introduire dans un poème ? Des mots, dont l’association aboutit à un rythme, au plaisir. Sans doute, et qu’en est-il en plus pour le lecteur, puisque les mots ont un sens ? Que voit-il du « vert des pastèques » ? « Comment l’entendre en y ajoutant du sens / Parmi tant de couleurs qui chantent / Sur les façades (...) » ? Plus avant, à propos de Chichaoua, James Sacré demandait « Et comment que t’as chaud, lecteur / Dans quel paysage ? ». Autrement dit, les courts poèmes-récits autour de diverses brouettes racontent-ils quelque chose qui puisse être partagé ? Ce qui a été vu, observé, ressenti, les manières de vivre et d’être dans divers pays, tout cela voulu présent dans le poème, qu’en reste-t-il à la lecture ? Peut-être le fait de « Retrouver le même dans l’autre », ce qui n’est jamais une évidence.

La brouette n’est pas inerte, ou plutôt l’imagination lui donne un semblant de vie. Sous la tente, impossible de se défaire de « l’impression qu’on a / De sa liberté » ; une autre attend d’être utilisée, elle « patiente » ; celle-ci est laissée une fois vidée : « on va la rouler plus loin », « pour une autre tâche ou pas ». Elle est comme abandonnée comme tout outil qui a rempli sa fonction, ce qui, pour James Sacré, renvoie « A sa propre solitude que peut-être / Ecrire voulait oublier ».

* Parmi d’autres titres de Jean-Loup Trassard, aux éditions le temps qu’il fait, Inventaire des outils à mains dans une ferme (1981), Outils de grande utilité (1995), Manivelles et valets (2021)

James Saceé, Brouettes, dessins Yvon Vey, Obsidiane 2022, 54 p., 13 € ; Cette ercension a été publiée par Sitaudis le 6 avril 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, brouettes : recension ; outillage, ferme | ![]() Facebook |

Facebook |

23/04/2022

Marie de Quatrebarbes, Aby : recension

Qui est Aby, le personnage principal du roman ? Il s’agit d’Aby Warburg (1866-1929), historien de l’art dont les travaux ont jeté les bases de l’iconologie, ce que nous apprend toute encyclopédie. Son immense bibliothèque est aujourd’hui à Londres, réunie dans le Warburg Institute ; plusieurs livres ont été consacrés à sa vie et à son œuvre (le Postscriptum du livre les signale) et Georges Didi-Huberman a étudié ses écrits, dont son Atlas *. On se demanderait pourquoi ce savant a une place dans une fiction si l’on ignorait, outre l’étendue de ses lectures, l’attention que porte Marie de Quatrebarbes notamment aux questions de la mémoire (du passé et de l’enfance), de l’image, du double, de la difficulté de vivre le corps, questions toujours présentes dans ses précédents livres et qui, ici, donnent son unité au roman.

Descriptif rapide : le livre compte treize chapitres titrés (Masques, Falaises, Crise, etc.), de dimension sensiblement égale, suivis d’un bref postscriptum et accompagnés de treize illustrations (photographies, dessins). Chaque ensemble débute par un nom de ville et une date, le premier avec « Hambourg, 1903, mais le lieu le plus présent est Kreuzlingen, en Suisse, où Aby a été interné. Le lecteur reçoit quelques renseignements au début du roman : Aby Warburg, fils d’un banquier juif, aurait renoncé à son droit d’ainesse au profit de son cadet, Max, à condition de pouvoir acheter tous les livres qui lui seront nécessaires pour ses recherches. Dans ce contrat avec son frère, il a une position ambiguë, il refuse l’argent de la spéculation bancaire mais accepte le « transfert spéculatif entre le savoir et l’or ». Donc : ne pas être banquier et étudier pour épuiser le savoir. Les choses sont en place, la fiction peut commencer et l’auteure y pousse son personnage : « Peu importe si le souffle te manque, Aby, voyons où le vent te mène ».

Le lecteur est un peu déconcerté, Aby Warburg est connu de tous ceux qui s’intéressent aux fonctions de l’image, tout comme les psychiatres qui apparaissent à différents moments pour établir un diagnostic sur l’état d’Aby ou le soigner ; en outre, plusieurs passages résument des travaux de médecine. On peut ajouter qu’un ensemble (Pandora) est consacré à la danseuse américaine Loïc Fuller (1862-1928), une des créatrices de la danse contemporaine. Si l’on ne retenait que ces éléments, on aurait le sentiment de lire une biographie — mais Aby n’a jamais rencontré Loïc Fuller, ni d’ailleurs d’autres personnes citées. Le roman de Marie de Quatrebarbes, comme tout roman, part de faits réels et, précisément, selon le principe du montage qui était cher à Warburg, il rapproche des éléments de manière inattendue (Aby et Loïc Fuller, par exemple), se construit à partir « de relations, d’analogies entre des images, des objets, des idées »*. Le lecteur dispose d’un jeu de pièces qu’il assemble, progressivement, tout en comprenant que la construction du texte ne peut être qu’inachevable, comme tout ce qui est vivant, semblable au ruisseau qui « déborde et tout en lui déborde de cette vie saturée qui suppure et dégorge, incessamment se reconfigure et invente de nouvelles trajectoires pour contenir ce qui incessamment le sature ».

Lorsqu’Aby se rend chez les Indiens Hopis, en 1896, il apprend ce qu’est le rituel du serpent : pour conjurer leur peur, les hommes dansent avec un serpent capturé dans le désert, l’approchant de leur bouche comme pour se l’intégrer, et la danse doit faire venir la pluie. On lit ici plusieurs des motifs qui charpentent le roman. Le rituel du serpent sera au centre de la conférence d’Aby, le 21 avril 1923, moment de la sortie de sa folie ; mais il se rattache aussi au thème de la métamorphose, du changement (la danse apporte la pluie) — voir l’image du ruisseau — et à celui de la peur. Loïc Fuller avait mis au point sa "danse serpentine" (copiée par des dizaines de danseuses), « elle se métamorphose successivement en papillon, en nuage, en orchidée, en lis, en marcheuse pompéienne, en derviche tourneur, en figurine de Tanagra, en Ménade de Thiase de Dionysos », faisant revenir du passé les arabesques propres aux paysages des peintres anglais. « Si Aby l’avait vue, il aurait reconnu « le geste de la nymphe florentine sur le point de s’envoler, entraînant à sa suite l’Antiquité survivante ».

On voit comment l’auteure construit Aby, avec les traits de Warburg mais en en faisant un personnage de fiction. Ainsi, elle lui attribue très tôt une difficulté à « se diriger dans le monde » et date du séjour au Nouveau Mexique « ses peurs (...), enroulées sur elles-mêmes comme un nid de serpents ». Pendant la guerre de 1914-1918, il accumule les documents de toutes sortes, textes et images, pour tenter de comprendre les raisons du conflit, mais « les documents restent muets et le ciel est vide » : il n’y a pas de logique dans le chaos. Pour Aby, toute hiérarchie entre les choses disparaît, la compréhension du monde — le rapport entre la matière et les signes — devient impossible ; et la « terreur (...) grandit » : la folie est là. La description de ses peurs pendant son internement est saisissante ; Marie de Quatrebarbes énumère longuement ce qui traduit vivement la perte de la réalité pour l’esprit, son impossibilité aussi de s’orienter dans le temps, tout comme les cris et les injures d’Aby disent un corps qui refuse tout échange. Mais il peut aussi reprendre ses recherches, écrire, et être un hôte agréable, reçu pour le thé par l’épouse du docteur Binswanger et, alors, très proche des enfants qu’il sait amuser.

Un autre thème récurrent du roman, justement, c’est l’enfance. Le conflit en lui, ce dédoublement, l’auteure le voit comme « ressurgi [ ...] de l’enfance où tout le ramène toujours ». Elle le présente se réfugiant dans la bibliothèque de quartier pour lire James Fenimore Cooper et, ensuite, « les livres affluent autour de lui et font barrage contre la mort ». Le retour dans sa famille, en 1924, est celui d’un autre Aby. Warburg reprendra ses travaux, il prépare des conférences, un bâtiment est construit pour ses livres mais il est devenu autre après ce long séjour « dans l’obscur ». Ce qui demeure intact pour Marie de Quatrebarbes, c’est ce qui lie Aby à l’enfance : il parle toujours aux objets, vivant alors « le même réconfort qu’un enfant parlant à ses jouets. »

On termine troublé ce voyage avec un homme brisé de ne pouvoir faire tenir ensemble les éléments disparates de la réalité : avec force, le roman fait constamment réfléchir sur l’inconnu et l’obscur dans notre réel ; il entremêle réalité et fiction au point que, parfois, le lecteur se demande si tel nom renvoie ou non à un personnage inventé.

* Georges Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet, L’œil de l’histoire’, 3, éditions de Minuit, 2011, p. 14.

Marie de Quatrebarbes, Aby, P.O.L, 2022, 208 p., 17 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 16 mars 2022.

Publié dans Quatrebarbes Marie (de), RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, aby : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

16/04/2022

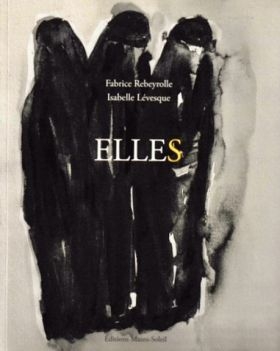

Fabrice Rebeyrolle (peintures), Isabelle Lévesque (poèmes), Elles

Des objets noirs, grands sacs posés verticalement contre un mur, trois ou six se soutenant, ou un seul, ce sont ELLES, femmes sans corps ni visage, empaquetées dans un tissu couleur de nuit, de deuil — deuil de la vie d’où elles ont été retirées au nom de préceptes religieux —, et seule une étroite fente laisse deviner le regard. Les onze peintures de Fabrice Rebeyrolle* les présentent sans mouvement, une seule dans une lourde prison bleue découvre ses pieds sous le niqab. Que le fond des peintures soit gris ou bleu, sienne ou rouge orangé, les femmes semblent toujours être isolées, jamais dans un lieu vivant, jamais dans la rencontre avec autrui, toutes semblables, anonymes, interchangeables, n’existant pas comme individus.

Les minces fentes qui permettent de voir, non d’être vues, sont le seul signe pour rappeler que les tissus recouvrent des femmes, chacune « silhouette indiscernable », spectrale, image terrible du silence imposé. Ce silence — mais la protestation (« NON ») serait réprimée, est impossible —, l’absence d’échange, sont présents dans l’ensemble des poèmes ; « muet », « silence » sont des mots qui reviennent, d’autres disent autrement la mort à autrui, « pierre », « parole secrète », « cri informulé », « langue refusée », « statue », « pétrifiée ». Isabelle Lévesque exprime aussi ce retrait du monde auquel les femmes sont soumises par des formes négatives (« Ce n’est pas pour vivre cachée ») et interrogatives (« Les yeux sont-ils fermés lorsqu’ils s’ouvrent / sur l’autre monde ? ». Il n’y a pas de réponse aux questions, il reste à dire la vie niée.

Ce qui est refusé aux femmes, en effet, c’est de « paraître », d’être ici ou là, visibles comme telles, de montrer leur visage, leurs mains, d’être reconnues, connues. Être invisible en tant que personne dans l’espace fait du même coup sortir du temps et les femmes deviennent mortes parmi les vivants avec le visage couvert d’un « linceul » et l’obligation de la « vie recluse ». Dans le dernier poème, Isabelle Lévesque imagine entre « six étoffes six voiles le cri / de l’une à l’autre [qui] roule et revient, / liant le tissu du paraître à chacune », et ce cri pourrait prendre de l’ampleur, portant « l’espoir ». On ne peut que le souhaiter.

L’ensemble est présenté par Sylvie Fabre G. dont la conclusion ne s’entend pas seulement aujourd’hui en pensant à l’œuvre de Rebeyrolle, ouverte sur la violence du monde, et à ce que peut la poésie, « la quête croisée [du peintre et de la poète] met en lumière la nécessité d’un universel et le chemin d’une résistance à l’inhumain ».

Fabrice Rebeyrolle (peintures), Isabelle Lévesque (poèmes), Elles, éditions Mains-Soleil, décembre 2021, np, 15 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 6 mars 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabrice rebeyrolle (peintures), isabelle lévesque (poèmes), elles | ![]() Facebook |

Facebook |

08/04/2022

Rehauts, janvier 2022, n° 48 : recension

Si une revue de poésie a pour but de proposer aux lecteurs des voies/voix contemporaines variées, la dernière livraison de Rehauts répond entièrement à cet objectif : on y lit des poèmes de facture classique, la recherche formelle y a sa place, y compris la poésie orale, la volonté d’être témoin de notre temps voisine avec le choix d’ignorer le présent.

Des poèmes de Pierluigi Cappello (1957-2017), comme l’indique la brève notice biographique, ont déjà été publiés dans la revue Europe mais aucun de ses livres n’a été traduit. Les cinq poèmes en vers libres donnés par Giovanni Angelini ont une unité : poésie qui évoque le village natal (Chiusaforte) et ceux qui y ont vécu, poésie du souvenir de celui qui « porte (...) la grande mémoire / de ceux qui ont peu de choses à raconter », poésie de la nostalgie qui sans cesse rassemble les moments et les gestes du passé, « pour que cela ne s’estompe pas dans la grisaille du soir ». Les extraits d’un livre en cours de Jean-Pierre Chevais sont aussi tournés vers le passé, celui d’un couple en train de se défaire (« que reste-t-il des premiers mots », « que reste-t-il qui soit de vous »). Quatre des strophes de cinq vers de ce long poème empruntent un vers, adapté à la situation, à la Bérénice de Racine, comme : « pourrais-je dire enfin : je ne veux plus vous voir ? », mais la strophe qui clôt l’ensemble reprend un hémistiche de Chimène accompagné d’un commentaire qui prend pour acquise la fin d’une histoire amoureuse, « va, je ne te hais point ! — je me dis ça en douce / pile je pars face je perds, ça s’est terminé ainsi », ce qui donne un caractère emphatique et dérisoire aux emprunts précédents.

Les quatre proses de Patrick Beurard-Valdoye ont chacune pour titre un nom de cours d’eau, "Seine" et "Marne" pour la première et la dernière, où il est question d’Antonin Artaud, "Donau" (nom allemand du Danube) et "Jadro" (nom d’une rivière de Croatie) pour la seconde et la troisième, consacrées à Ivan Illich ; d’autres liens rapprochent les deux écrivains outre leur critique radicale de la société, à commencer par leur naissance au mois de septembre. Mais c’est l’écriture de P. B-V qui fait l’unité de ces proses. Le mot "rose" et la chose, présents dès l’exergue, sont repris de diverses manières dans le texte, y compris par une citation de Rose Ausländer. On reconnaît le plaisir de mêler les langues, avec des fragments en anglais, en espagnol, en allemand, en bulgare (na magareu, « sur l’âne »), celui de citer : Artaud et Illich, mais aussi Saint-Pol-Roux, Cardoso, Celan, William Blake, Silesius, etc. On reconnaît aussi le goût des néologismes, de l’usage des majuscules, celui de désarticuler les mots pour n’en conserver qu’une syllabe ("TEMBRE" pour septembre) ou de réunir des éléments d’un syntagme ("AMOURDULIEU"). Il faut relire ces pages (y compris les notes partie intégrante du texte) extraites d’un livre à paraître, pour les apprécier.

Les poèmes de Benoît Casas, extraits également d’un livre en cours, sont moins déconcertants que, par exemple, Précisions (paru en 2019), ensemble de poèmes écrits à partir d’extraits de centaines d’ouvrages. Mais si les vingt poèmes ne sont pas la traversée d’une bibliothèque, ils sont construits en suivant des règles précises. Sur chaque page, deux poèmes en regard avec des relations entre les motifs ; par exemple, dans l’un d’eux, il s’agit du flux des mots, chacun cédant dans la parole la place au suivant et, en regard, répond l’image du cours d’eau qui déborde. Formellement, pour chaque poème le premier vers est entre crochets, un mot est donné en italique et le dernier en romain gras. Benoît Casas affirme un principe : « [minima]:/ moralia/faire/poèmes/de/tout/faire/poèmes/ de//rien ; il n’empêche que l’on retrouve dans cet échantillon restreint quelques-uns de ses thèmes : la nature, l’écriture notamment.

Le titre "Mes lettres pour la voix" est relativement explicite, le texte est à écouter, ou plutôt à lire à voix haute : ce que fait régulièrement son auteur, Luc Bénazet, accompagné d’un musicien qui improvise. Les énoncés sont désarticulés, ce qui provoque une hésitation continue dans la lecture ; les mots ne sont pas toujours reconnaissables, les lettres les composant n’étant pas à leur place jusqu’à ce que le brouillage cesse, comme dans ce court exemple : « épragé en / &eprarggé / épargné ». Cette poésie sonore est évidemment dérangeante sur le papier, elle est à écouter mais il est bon que le lecteur en ait une trace écrite.

Il reste encore beaucoup à lire dans cette livraison de Rehauts. On s’attachera au récit de Marie Étienne, "Le vieil amant", lui aussi extrait d’un livre à paraître. La narratrice retrouve, donc, un vieil amant, marqué par l’âge, amaigri et malade, de plus devenu maladroit ; ce soir pluvieux, dans l’appartement il trébuche sur le tapis après n’avoir pas su fermer son parapluie ; « gênée pour lui », elle l’entraîne dans un restaurant où, entre deux toux, il ne sait que se plaindre des femmes qu’il a connues. Elle se souvient de son machisme, de sa prétention dans les étreintes, prétention qui l’avait éloigné longtemps de lui. La maladie a raison de ce « vieil amant » et le récit se clôt par son enterrement — elle restant à l’écart pour cacher ses larmes.

On voudrait dire aussi la qualité des proses de Daniel Cabanis, brefs tableaux autour de la vie aujourd’hui dans notre société "libérale", à la limite parfois du fantastique. On lira et relira aussi les poèmes de Patrick Watteau, ceux en prose de Dominique Quélen, les triolets de Daniel Pozner. La lecture critique est présente et la publication semestrielle de la revue n’est pas un inconvénient, les deux auteurs présentés par Jacques Lèbre ne sont pas liés à une quelconque actualité, le Russe Boris Ryh et l’Irlandais Pat Boran.

Rehauts, janvier 2022, n° 48, 96 p., 13 €. Cette recension a été publié par Sitaudis le 3 mars 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rehauts, janvier 2022, n° 48, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

27/03/2022

Camille Loivier, Swifts

Le titre de chacune des trois parties du livre implique que les échanges avec les animaux ne passent pas par la langue humaine : "La langue de la chienne", "La langue des swifts", "La langue du sanglier" ; c’est de la possibilité même de "parler à" dont il est question et ce n’est pas hasard si le mot le plus employé dans le livre est « silence ». L’absence d’échange est suggérée dans le poème précédant les trois ensembles : une allitération, « vol dans le vent vite » (poursuivie avec « vent, ventre »), annonce en effet les swifts, les martinets*, et l’évocation de ces oiseaux suggère l’absence, le plus souvent, d’une relation possible avec l’animal : les martinets sont incapables de vivre au sol (« ils ne sauraient se relever »), uniquement occupés à se nourrir et à jouer entre eux.

"La langue de la chienne" met en place les éléments d’un récit, dans un décor plutôt misérabiliste ; un « cygne sale nage sur l’eau sale » d’un canal encombré de plastique, près d’un pont des tentes et un brasero..., un homme et sa chienne marchent, image de la « tristesse », un swift passe dans le ciel et la narratrice, sous la forme du "je", regarde la scène. Le lieu, qu’on imagine urbain, disparaît ensuite ; la mer est évoquée, seulement liée aux souvenirs, et les personnages évoluent toujours dans une campagne caractérisée par la maison, la terre, les blés, l’herbe, les bois, les champignons, les animaux, le vent. Le livre débute en mai et l’écoulement du temps est marqué par le changement de saison (« les blés sont coupés ») et par une indication plus précise (« juillet », « automne »). Dans cet univers qui semble sans conflit existe un paradoxe par rapport à un point de vue dominant, « c’est le silence qui nous rassemble tandis que la parole nous coupe ».

En effet, la séparation entre l’homme et l’animal est totale, faute d’une langue commune (de là les titres des trois ensembles). Comment échanger ? La chienne accompagne l’homme — le père de la narratrice — et « suit son regard », sa salive soigne les écorchures ; dans une scène nocturne, cette narratrice imagine que le sanglier aveuglé par des phares, immobile, « rêve », et elle « baisse la vitre pour lui parler à l’oreille / il [l’]écoute sans bouger » ; fiction, le fossé restant infranchissable. Les liens entre l’homme et l’animal s’opèrent par le toucher, le regard, les sons ; alors les mots sont « inutiles dérisoires / qui disent moins que les battements de cils », et si l’on accepte de l’animal « l’incapacité de parler avec la bouche » on sait aussi que « les yeux parfois en disent plus long ». La narratrice fait plus qu’écouter les martinets (« souffle siffle son aigu »), elle voudrait « parler la langue des swifts », langue de la liberté de ceux qui volent. L’écriture ne fait qu’accroître le silence entre l’homme et l’animal, non seulement parce que la chienne, par exemple, ignore que « quelque chose est écrit », mais le papier « absorbe en vrac » les mots. Que reste-t-il, sinon l’illusion de pouvoir fonder une autre langue ? Et par quel moyen ? « Je l’approche dans le vent ». Cette recherche à partir de ce que, par nature, on ne peut saisir, apparaît également dans la tentative de sortir du silence avec l’homme à la chienne, le père.

enfoncés dans le silence

nous marchons côte à côte

à chercher des mots dans le vent

La séparation est analogue à celle d’avec tout animal, cependant d’une autre nature puisque rien n’empêche les paroles de circuler. La narratrice « ne veut pas le silence mais le fuir », sans que ce qui éloigne, dont le lecteur ne saura rien, soit surmonté ; le silence entre eux, sans doute ancien, ne pourrait être rompu que par le père : « j’ai attendu que tu parles ce jour-là » — souvenir d’une rencontre où il est resté mutique, et il a refusé tout échange réel jusqu’à sa disparition ; parfois « on ne parle pas la même langue / dans la même langue ». Il faudrait retrouver « quelque chose comme une intonation de langue oubliée », croire qu’il existe une « langue des temps anciens », « enfouie », qui pourrait renaître, et la narratrice revient au mythe, rassurant, d’une langue antérieure aux mots, langue adamique « accrochée à l’odeur / au bruit au vent », susceptible d’être comprise pour tout être vivant.

Peut-on échapper à « l’emprise du silence » qui a dans le livre pour corollaire la solitude et la peur ; dans la maison, seuls les bruits extérieurs prouvent l’existence d’autrui. À la nature où vivent faon, sanglier, martinet, etc., sont opposés le vide, la mort avec les images de la tombe, des ossements comme si, le plus souvent, il n’y avait « plus moyen de fuir », puisque l’« on parle une langue sans savoir avec qui ». Le dernier vers, « le ciel est vide », précède l’image de la « voile noire », signe de la mort de celui qu’Yseut attend en vain.

_______________________________________________________

* « swift », mot onomatopéique qui désigne le martinet en anglais.

Camille Loivier, Swifts, éditions isabelle sauvage, octobre 2021, 76 p.,16 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 février 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, swifts, martinet, langue, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

22/03/2022

Mina Loy, Manifeste féministe et écrits modernistes : recension

L’œuvre de Mina Loy (1882-1966 reste méconnue, peut-être, suggère Olivier Apert, qui la traduit depuis une vingtaine d’années, « contribua [-t-elle] à ce silence en s’effaçant peu à peu de la vie publique à partir de 1936 (à New York) puis en s’installant à Aspen, Colorado, en 1953 ». Ce retrait suit une participation, active aux avant-gardes de son époque, du futurisme italien au surréalisme — elle est photographiée aux côtés de Man Ray, Tristan Tzara, Ezra Pound, elle a connu Joyce, etc. Liliane Giraudon, dans sa postface, rappelle que Mina Loy eut comme « protectrices et proches amies de nombreuses femmes inséparables des mouvements d’avant-garde mais souvent aussi du milieu lesbien » ; elle les connut aux États-Unis et à Paris, de Gertrude Stein et Djuna Barnes à Adrienne Monnier et Colette. Apert a rassemblé des textes brefs écrits entre 1914 et 1919, comme le Manifeste féministe, daté de 1914 qui ouvre le livre.

Les revendications des féministes au début du XXème siècle, le droit de vote et l’égalité homme-femme, apparaissent insuffisantes à Mina Loy, donc dérisoires : il faut selon elle un « arrachement », une rupture complète par rapport au passé, au « monceau d’ordures de la tradition ». Elle dénonce dans son manifeste l’illusion d’une égalité strictement économique par l’accession des femmes aux mêmes postes que les hommes. Elle refuse totalement de calquer le devenir de la femme sur le statut de l’homme ; ce qui serait positif pour la femme n’est pas dans l’imitation de l’homme, d’où l’injonction : « cherchez au-dedans de vous-mêmes pour découvrir ce que vous êtes ».

Mina Loy s’élève aussi contre la division mère/maîtresse (cf. la Maman et la Putain), toute femme étant une. Provocatrice même aux yeux des féministes, pour défaire cette idée de la « valeur » de la virginité, elle propose une défloration chirurgicale à la puberté. On entend aujourd’hui la force politique de l’idée, comme le souligne justement Liliane Giraudon, quand on pense au statut des femmes à Kaboul et qu’est revenue en France « la mode des tenues nuptiales ». On comprend que Mina Loy considère le mariage comme un marché dont la femme retire peu d’avantages ; puisque s’y refuser, c’est renoncer « au droit à la maternité », il faudrait que la conception n’implique pas le commerce qu’est le mariage. Par ailleurs, toute femme doit se convaincre « qu’il n’y a rien d’impur dans le sexe — à l’exception de l’attitude mentale le concernant ». En attendant des jours meilleurs, la femme doit rendre visible ce que la société lui attribue, la fragilité, mais tout en ayant « une volonté indomptable, un courage irréductible ».

Les aphorismes de Mina Loy ont le tranchant propre au genre. On y retrouve des principes affirmés dans son manifeste, comme « Oublie que tu vis dans des maisons, que tu pourrais vivre en toi-même — ». Sous des formes différentes, elle reprend ce qui constitue le noyau de sa pensée, la nécessité pour toute femme de « construire [s]a personnalité » et de l’affirmer, de ne jamais limiter sa recherche d’indépendance d’esprit. Les aphorismes sur le modernisme, moins nombreux, apparaissent plus radicaux, avec par exemple cette définition de la morale, « excuse pour assassiner le voisinage », et celle de l’ordre moral, « système destiné à simplifier la bureaucratie », Elle fait l’éloge des « anarchistes en art [qui] en sont les aristocrates immédiats ». S’interrogeant à propos de ce qui est apparent de la personnalité de chacun, elle écrit dans "Notes sur l’existence" qu’il s’agit d’une façade sociale, « un mannequin composé par hasard » ; il faut chercher sans cesse à devenir ce que l’on est, mais s’en approcher ne devrait pas faire oublier que « nous ne sommes qu’un édifice en ruine autour d’une exaltation éternelle ». S’il est nécessaire d’être toujours en éveil, il faut savoir que l’on retire peu, « La jeunesse est attente — l’âge, regret. Pour rien. » Il y a souvent un côté désabusé dans les réflexions de Mina Loy : ainsi, elle dont la vie amoureuse a été sereinement libre, écrit : « Chercher l’amour, et toutes ses catastrophes, est une expérience moins risquée que de le trouver »

On peut lire dans la pensée de Mina Loy une portée politique. On accepte, analyse-t-elle, de s’épuiser en travaillant et cela seulement pour maintenir notre organisme en vie ; elle voit dans ce fait une « Névrose cosmique, dont la Peur est le symptôme majeur ». C’est dire que la société est analysée à partir de critères psychologiques ; dans la relation Dominant/Dominé, la classe dominante est définie comme « un noyau psychologique qui, progressivement, absorbe tous les éléments qui lui ressemblent » ; changer la société pour construire une « Démocratie intrinsèque » exige donc d’« élucider la psychologie du Dominant à l’égard du Dominé ». Dans cette utopie, il est nécessaire de transformer la psychologie individuelle en orientant les forces propres à l’homme autrement : il s’agit de substituer l’héroïsme intellectuel à l’héroïsme physique. Ce serait, par l’éducation, le moyen de construire une société de citoyens libres et heureux puisque, par ailleurs, « La terre offre la surabondance à Tous ». Cependant, le hiatus entre l’artiste et le public semble difficilement franchissable : le premier voit toujours les choses pour la première fois, le second n’est satisfait que d’une œuvre comparable à d’autres déjà classées selon une échelle de valeurs.

On ne prétend pas que les textes de Mina Loy n’ont, comme on dit, "rien perdu de leur actualité". Certains autour de la psychologie, peu clairs, ne sont guère convaincants. Cependant, des questions qu’on imaginait neuves, reçoivent ici des réponses. On reprend volontiers le conseil de Liliane Giraudon : puisque les livres de Mina Loy sont disponibles*, « il nous faut entreprendre, inlassablement, de [les] déchiffrer.

Mina Loy, Manifeste féministe et écrits modernistes, traduction et préface Olivier Apert, postface Liliane Giraudon, NOUS, 2022, 80 p., 10 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 15 février 2022.

* Olivier Apert a traduit depuis 2000 plusieurs livres de Mina Loy, dont Il n'est ni vie ni mort : Poésie complète, NOUS, 2017.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mina loy, manifeste féministe et écrits modernistes, olivier apert | ![]() Facebook |

Facebook |

01/03/2022

Olivier Apert, Le point de voir : recension

Le lecteur pourrait être déconcerté par la composition du livre, partagé en neuf ensembles de forme différente et de contenus peu habituels pour plusieurs d’entre eux : la traduction littérale d’un menu de restaurant allemand, l’idée d’un dictionnaire qui réunirait « mots et expressions cons », des réflexions sur la musique, des conseils pour répondre dans diverses situations de parole, etc. Il faut ajouter la présence d’illustrations qui, a priori, ne semblent pas en relation avec les textes. Qu’est-ce qui lie ce qui apparaît disparate ?

La première partie s’achève avec une reproduction de la "Femme au masque" de Lorenzo Lippi, souvent titrée "Allégorie de la simulation". Quelle qu’en soit l’interprétation, le tableau représente une jeune femme tenant un masque féminin dont elle pourrait recouvrir son visage ; cette opposition entre le "vrai" et le "faux", si on la décline de toutes les manières, peut servir de guide de lecture tout en sachant qu’Apert sort volontiers de tout schéma. Ainsi, la reproduction d’un montage de Barbara Kruger — deux gants s’étreignent, accompagnés de la légende « you/ are / seduced by the sex appeal of the inorganic » — illustre aussi cette opposition. Plus avant dans le livre, l’image sulpicienne d’une religieuse, la tête surmontée d’une couronne d’épines et avec un grand crucifix dans son giron (comme on représente sainte Rita) précède une partie titrée « Chapitres » et consacrée à la honte : provocation facile ? peut-être, mais efficace.

Le livre débute avec l’alternance veille/sommeil où s’opposent aux rêves des éléments vérifiables ; d’un côté, la place François Jaumes existe bien à Montpellier, la Mulata des Delacroix y est exposée au musée Fabre, Miller et Durrell étaient des écrivains, etc., de l’autre une girafe à gueule d’hippopotame avale un chat, une jeune femme fend le crâne d’un porcelet, etc. Apert ajoute trois fois "soir" au couple veille/sommeil et met en scène « l’homme-seul-avec-lui-même » — celui de la veille et du sommeil ? — ; le personnage est à la fois dans un espace identifiable, par exemple la plage du Racou, à Argelès-sur-Mer, et dans celui des mots avec On the beach, chanson de Chris Rea dont les paroles sont données sur la page de droite. La distinction entre veille/sommeil/soir est marquée typographiquement par la succession italique/romain/romain gras.

Apert joue avec son nom dans « Les diagnostics [au sens de "jugement"] du Dr Aperstein ». Il s’agit dans cet ensemble d’une suite de jeux avec le son et le sens ; contrepèterie et à peu près — « Sur le Mont Pirabeau / Se saoule la chienne » — et mise en évidence de l’inanité des tentatives pour modifier la morphologie du français :

il-elle [ille] a une vilaine voix 1.0 (...)

elle-il [elil] a une vilaine voix 2.0 (...)

il a une belle voix

elle a un beau voie

Plus avant dans le livre, dans l’énoncé d’un projet d’un dictionnaire « des mots et expressions cons (ou con.ne.s*) », l’astérisque renvoie à une note en bas de page : « déjà un bel exemple ». On lira encore, entre autres remarques réjouissantes liées à l’opposition "vrai"/"faux", « s’il est envisageable de tolérer des inconnus déprimés, / les faux amis déprimants sont intolérables ».

Suivent « 21+1 conseils du Dr Aperstein » qui, par la répétition de la forme, pourraient agacer quelques lecteurs, ce qui est probablement l’intention de l’auteur qui explore toute une série de clichés bien installés dans le discours contemporain : « Si vous ne savez pas quoi dire à propos d’un phénomène quelconque, questionnez : de quoi est-il le nom ? Par exemple : « de quoi est-il le nom ? » ». Sont ainsi intégrés dans des phrases exemples absolument moderne, travail de deuil et résilience, fake news, pas de souci !, horizon indépassable, décisif, etc.

Dans « Guten Appetite ou Épistémologie comique de la traduction », c’est le "vrai", la traduction littérale d’un texte qui est rejetée ; il suffit pour s’en convaincre de lire un passage d’un menu de langue allemande traduit en français par un restaurateur : « Desserts / 66 Apple oscillation plus chaudement avec Vanillesauce et impactsuspect ». Apert rappelle le caractère vain des réflexions sur l’impossibilité de traduire, sur les enjeux classiques et sans cesse répétés de l’opposition source-cible, ou obsolètes de la fidélité. Traducteur lui-même, il connaît le plaisir négatif de la traduction erronée et, en la matière, invite à se souvenir de Baudelaire.

On s’arrêtera à l’avant-dernier ensemble, « Pourquoi je n’écris pas (sur) la musique ». La musique ne peut représenter une image, elle « échappe à la médiation représentative de l’autre comme objet » et un concert peut se définir comme des « corps réunis pour vivre individuellement une émotion ». Réfléchissant à partir d’un concerto de Bartok, Apert sait que l’on peut « penser musicalement », mais cela n’a pas pour conséquence que l’on puisse « penser littérairement le concerto » ; l’approcher avec des mots ne restituera pas « la puissance envahissante, débordante de l’émotion musicale ». Il n’y a donc plus de jeu d’oppositions. Par ailleurs, Apert interroge le fait que parallèlement à la « démocratisation » de la culture, la musique et la poésie contemporaines en sont venues à ne s’adresser qu’à un public limité.

Le lecteur inventera d’autres voies pour construire l’unité d’un livre parfois déroutant. Souvent, quand on est sur « le point de voir », on est entraîné vers une autre piste — ce qui est bon signe !

Olivier Apert, Le point de voir, éditions Lanskine, 102 p., 15 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 2 février 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier apert, le point de voir, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2022

Maël Guesdon, Mon plan : recension

On peut lire et relire Mon plan sans qu’un agréable sentiment d’étrangeté disparaisse ; rien d’incompréhensible dans aucune des soixante-dix proses, distribuées en six ensembles, mais le contenu de "mon plan" ne s’éclaircit pas pour autant : s’agit-il d’un projet ? de la langue ? d’autre chose ? Le statut même du "je" énonciateur peut apparaître obscur, sa relation à l’espace, à ce qui s’y trouve ne se laisse pas définir aisément, les lieux et les temps semblent d’abord difficiles à cerner. Bref, toutes une série d’éléments font de Mon plan un livre énigmatique et, heureusement, non dépourvu d’humour.

N'y a-t-il rien d’assuré dans la lecture ? Si c’était le cas, on abandonnerait vite le livre, et ce sont peut-être ses aspects énigmatiques qui retiennent fortement l’attention. D’emblée, nous comprenons que le narrateur n’est pas seul, « nous tenons l’un contre l’autre » ; d’emblée également, situation est étrange pour le lecteur quant à ce qui est rapporté : « tout se situe juste avant là où je suis ». Il semble que le narrateur est à un moment dans un parc à bébé où il peut « toucher ce qui se trouve à [sa] portée » ; il constate d’ailleurs, en prenant son cas pour exemple, qu’« au tout début, vous êtes légèrement balbutiant ». Les notations à propos de l’absence d’autonomie sont nombreuses, le "je" dépend complètement de son entourage et n’est pas en mesure de choisir quoi que ce soit, pas même le lieu où il se sentirait à son aise ; en effet, « on vous pose quelque part (vous n’avez rien demandé) » ; dans les premiers moments, le "je" se voit comme un autre (« Je suis assis en face de moi (...) me regarde ») ; cette indistinction entre le moi et ce qui l’entoure ne cesse qu’avec la maîtrise des fonctions du corps — ce qui est à conquérir :, mention est faite de la bouche ouverte, « par inadvertance ou pour manger »

Il faut du temps pour que le sujet établisse une distance entre lui et les choses, qu’il ne se confonde plus avec ce qui l’entoure et passe du « je crois être » à la certitude. Pendant une longue durée, écrit-il, « j’ai peur d’en venir à dissoudre de l’intérieur l’amorce de forme qui commence à me définir ». La réalité autour de lui perd progressivement le caractère inquiétant qu’elle avait dans la toute première enfance parce qu’impossible à comprendre, alors disparaît le fait que « les mystères de la nuit que l’on quitte (...) les lumières du jour les éclairent encore plus ». Quand il ne se confond plus avec ce qui l’entoure, il peut donner un nom à ses proches qui ne sont plus perçus comme informes, comme des "on" : sont maintenant présents la mère, le père un frère avec qui il partage une chambre. Il apprend à se servir d’un vélo dans le sous-sol de la maison. Les animaux deviennent également visibles en tant que tels, en premier lieu les mouches.

La bouche, dans les premiers temps de l’enfance est « grande ouverte comme pour gober les mouches ». Les mouches sont envahissantes dans Mon plan, comme si le lieu de vie était proche d’animaux de la campagne ; il y est question d’« adhésifs tue-mouches » et, surtout, des jeux évoqués beaucoup plus tard de l’enfant pour les capturer, les emprisonner sous un verre, les déposer sur une toile d’araignée et observer la manière dont elles sont tuées. La construction de l’identité passe par la séparation forte entre le moi et la réalité que représentent les divers animaux, les insectes invisibles, les araignées que les parents « aspergent » pour les détruire, le ver solitaire même que, peut-être, on pourrait voir dans son ventre « lorsque la bouche est grande ouverte » ; l’absorption du monde est une manière de le contrôler, et le narrateur prend soin de noter qu’une amie lui « confie qu’elle a mangé l’une d’entre vous (= une mouche) ». La découverte des animaux implique souvent leur destruction et, « sur le bord de la fenêtre », sont réunis serpents, poissons, grenouilles, fœtus de porc (...) une mygale ». Mais qu’en est-il du même, de l’humain ?

On peut considérer quelque peu inhabituel la présence d’animaux, ou plutôt de leurs cadavres, et d’un fœtus, qui ne suscitent pas en général un intérêt tel qu’ils soient conservés. Par ailleurs le narrateur n’essaie pas, visiblement, d’aller vers autrui ; il parle bien d’une amie mais presque tout un ensemble de proses est consacré au fait que l’"on" dit du mal de lui (« j’entends tout le mal que l’on dit de moi »). Affirmant qu’il n’est pas paranoïaque, pour se défendre du prétendu rejet il construit, avec un art consommé de la rhétorique, ce qu’il faut pour être mis à l’écart : « Il y a cette coïncidence inévitable qui fait que les mots tournent à la distance parfaite pour que je les devine en sachant qu’ils me sont dissimulés. » Parallèlement, il tente de s’accommoder des prétendus rejets non par l’échange mais en prenant pour l’aider un écrit, « je lis minutieusement le premier chapitre d’un guide des bonnes manières ». Tout se passe comme si le monde était quadrillé comme la toile d’araignée, chaque partie étant dangereuse à un moment ou un autre.

Le lecteur n’est pas en présence d’un narrateur dont il pourrait déchiffrer le comportement, obscur et déconcertant comme l’est toute réalité, comme l’est ce qu’il désigne par "mon plan", plan qui n’a rien de personnel, « je dis mon plan non qu’il m’appartienne mais j’y suis attaché ». Est-il indispensable de lui donner un sens ? Le narrateur lui-même n’est peut-être rien d’autre, comme il le laisse entendre, qu’un ensemble de mots : « Je me déplace ici (la page qui se tourne) ».

Maël Guesdon, Mon plan, Corti, 2021, 96 p., 16 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 14 janvier 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maël guesdon, mon plan | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2022

Hélène Sanguinetti, Et voici la chanson : recension

Le livre avait été publié par les éditions de l’Amandier en 2012 et c’est une excellente idée de le rééditer pour de nouveaux lecteurs. Ils commenceront peut-être par lire la quatrième de couverture qui les éclairera sur deux des personnages principaux du livre : « Joug et Joui sont le jour et la nuit, la lune et le soleil, l’eau et la soif, Éros et Thanatos, mais aussi bien le Méchant et le Gentil des contes, le malheur et le bonheur, malchance et chance, douleur et plaisir, tantôt lui, tantôt elle, tout le monde, personne. » On trouvera d’autres personnages au fil de la lecture, notons que ceux-là renvoient à une image du monde bien ancrée dans la tradition : voisinent le meilleur et le pire.

Les aspects négatifs apparaissent tôt, avec le premier des deux ensembles titrés "Voici la chanson". La chanson rappelle des moments tragiques de la Seconde Guerre mondiale avec l’évocation d’un des camps d’extermination nazis :

C’était le grand camp de l’Allemagne du Nord.

Camp maudit camp méconnu.

Il baigne dans un marais.

Il baigne dans un marais ce sont les premiers jours de mars.

Camp méconnu NEUENGAMME.

Quand la défaite allemande ne faisait plus de doute, les déportés qui avaient survécu furent embarqués sur des bateaux, qui furent bombardés par les Alliés, et « ont péri ont péri ont péri 7500 déportés ». Seul un autre fait historique est rapporté précisément, consacré alors à une seule personne, Wyllie White (1930-2007) ; cette afro-américaine passa une partie de son enfance à travailler dans les champs de coton et devint une athlète qui participa cinq fois aux Jeux Olympiques. Le lecteur la voit sur son lit d’hôpital, morte, par les yeux d’un laveur de carreaux — « il aime le jour là-haut » et le récit est isolé dans la page dans un rectangle, mis ainsi en valeur.

« Tous les temps roses et noirs s’égrènent » et un des embryons de récit juxtapose le noir et le rose : « Guerre Est Horrible / J’ai 28 ans 3 enfants 1 femme / (bouche de fraise) je descends déchiqueté / des baisers sous la mer / il en reste ». On ne lira pas d’autres épisodes liés à des événements de l’Histoire, mais un grand nombre d’allusions plus ou moins directes à des contes, à des romans, à des mythologies, etc. Ainsi, le lecteur reconnaîtra dans le nom de "Boulbas" associé aux steppes le roman de Gogol, Tarass Boulba, mais les jeux avec les noms et avec les amorces de contes sont si divers qu’il faut sans doute relire Et voici la chanson pour ne pas s’égarer. Quand on lit « écarter les branches — / (les ronces les rosiers / s’ouvriront merveilleusement / au passage du prince) », on pense à La Belle au bois dormant, de Perrault ou Grimm. Au gré de la lecture, on relève « elle a des pantoufles de verre ou de vair ? », « un verger sans pommier », « l’eurydice et l’orphée qui dansent à reculons (...)/ Aboiements lointains / une forge », « "Ce soir, amenez-lui une Pucelle du Village" », « il n’est pas de botte qui aille loin », également des esquisses avec Ysengrin, avec le loup et l’agneau. Ici, « Automne vivant et adoré » rappelle « Automne malade et adoré » d’Alcools, etc. ; là, il est fait mention d’une Marie Thérèse Paule Roland née à Carpentras en 1758 : il y a eu une femme née en 1767 dans cette ville, avec ces prénoms et ce nom, mais écrit Rolland, nom qui entraîne "Roncevaux", puis « roncevelle chanson d’étape ».

On lit avec « flamenco/flamenca », puis « bimbo/bimba », une allusion au couple Pamino et Pamina de La Flûte enchantée de Mozart et, au fil des pages, quantité d’autres récits peuvent surgir, « c’était le récit d’autre / chose sur un / journal » ; Et voici la chanson est à sa manière un "chaudron" à histoires dont le lecteur a les amorces :

Les histoires descendent (...)

peuple s’installe

en tailleur, stop ! ça commence !

Qu’est-ce qui fut raconté

ce jour-là cette nuit-là

dans ce pays-là

homme à la flûte ?

Il s’agit sans doute de "L’homme à la flûte de Hamelin", dont la légende a été transcrite par Grimm. Tous les récits peuvent être racontés, l’histoire de la déesse cobra égyptienne Ouadjet comme celle de la danseuse et de son fiancé chocolatier ; chaque nom de personnage porte une vie qui vaut d’être racontée, celle de Jeanne (« elle eut ce nom, combien d’autres »), d’un cavalier, d’un prisonnier, de Frankie, qui veut devenir pianiste, de Stefania, de Louis, de Medea, d’un « petite morveux » et Audrey, de Jacqueline, de Paolo, de Gilberte, du chien Vlan...Tous les récits peuvent être créés et si l’on se demande « Qui parle vraiment à la fin ? », on répondra peut-être « tantôt lui, tantôt elle, tout le monde, personne » comme on l’a déjà noté. Une bonne partie des récits possibles seraient à compléter, et même à inventer, par le lecteur, et sont donc parfois obscurs (« Qui est "elle" ? »). Le narrateur non seulement revendique la possibilité de l’obscurité mais en rajoute, « Combien de fois on entendit cela ne veut / rien dire et tiens ! il prend sa bouche la / suspend au clou du tablier, ne veut rien dire, quoi ! ».

Et voici la chanson est un peu comme une scène où les embryons de récits, les noms se rencontrent, disparaissent, reviennent — des fragments sont repris tels quels ou avec de légères variantes —, le tout dans un désordre apparent. Les critères de la lisibilité sont constamment, et avec jubilation ! mis en cause. On ne peut compter les jeux de mots, voici l’un des derniers du livre, « Chantez chantez héros hérons lapons de Laponie / la peau (...) ». L’utilisation de caractères de dimensions variées, le jeu entre romain et italique perturbent la lecture, comme l’introduction de mots italiens (« Pezzi di pane, bouts de pain / ucello che beve à petits coups de bec ») et espagnols (Se acabo), l’usage de néologismes (« Ça gogole écarlate, ça pouiffe », etc.) et d’onomatopées classiques (boum boum, hop hop), transformées (vroom, vrooommmm) ou nouvelles (ppffffuuuuuufffffff, yahhhhhhhhh). Certains passages sont écrits comme une page de dictée, en décalage avec l’ensemble du texte qui s’écarte de diverses façons des règles classiques de la syntaxe et de la ponctuation. Des symboles de cartes à jouer (par l’image de l’as), du masculin et du féminin, des dessins, des flèches (¬ ® ¯) contribuent à faire du livre une scène à changements multiples.

Le livre s’ouvre et se ferme avec le même huitain qui débute par « la parole se cassa ». Le poème est précédé d’un signe, qui ressemble à une grande virgule, et suivi de deux signes analogues de dimensions différentes* ; la place de ces signes est inversée à la fin du livre comme si l’on retournait à son début — la chanson ne peut s’interrompre, ce que pourrait confirmer la fin du huitain, « Chanson va ! roule et se / Cassant se réveilla ». La représentation, polyphonique, n’a donc pas de raison de s’arrêter, et d’autant moins de raison qu’est promis au lecteur le plaisir, « Dessus dessous joïr viendra ». Voici une lecture jubilatoire !

*Notons que ces signes sont présents dans le texte (p. 65), cette fois ensemble.

Hélène Sanguinetti, Et voici la chanson, éditions Lurlure, 2021, 112 p., 17 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 11 janvier 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hélène sanguinetti, et voici la chanson : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2022

Des Pays habitables : recension

Joël Cornuault retrouve toujours pour la revue qu’il a fondée des textes anciens bons à relire. Il cite cette fois un passage d’un livre de Pierre-André Latreille (1752-1833) qui a été un des fondateurs de l’entomologie. Partant de l’observation du hanneton — qui a disparu des campagnes, liquidé comme bien d’autres par les insecticides — il montre avec des exemples que le type d’ailes sous les élytres permet le classement des coléoptères. Quittant le domaine des sciences naturelles, Joël Cornuault publie aussi dans cette livraison des extraits d’un auteur oublié du XIXe siècle, Édouard Fournier (1819-1880). On apprend dans les quelques pages d’un essai sur le Pont-Neuf à Paris que, dans des temps anciens, des hommes et des femmes se baignaient nus sous le pont, et ils indignaient « de leur nudité et leurs propos plus crus encore, la pudeur peu susceptible mais révoltée pourtant des blanchisseuses qui tordent le linge sur les bateaux voisins ». L’auteur rapporte que Charles IX avait suivi des yeux avec plaisir une jeune femme nue qui traversait la Seine près du Louvre. Les autorités finirent par s’émouvoir et interdirent par des ordonnances successives « à toutes personnes de se baigner d’une manière indécente, de rester nud [sic] sur les bords et graviers de la rivière » (texte de 1742).

Auteur d’essais à propos de Henry David Thoreau (1817-1862) et d’Élisée Reclus (1830-1905), Joël Cornuault accueille un article de Nicolas Eprendre qui a consacré un documentaire au géographe et rapproche ces deux précurseurs de l’écologie. Ils partageaient en effet le même engagement politique par leur refus de l’autorité de l’État mais, dans le domaine des connaissances, ces deux anarchistes fondaient tous deux les acquisitions sur l’observation des phénomènes naturels. Ils auraient pu se rencontrer puisqu’Élisée Reclus a séjourné en Louisiane au moment de la parution de Walden ou La vie dans les bois ; bien qu’il n’ait pas cité Thoreau dans un seul de ses ouvrages, l’étude des archives entreprise par Eprendre prouve qu’il connaissait, au moins en partie, son œuvre.

Restons encore au XIXe siècle. La quatrième de couverture propose un extrait de Paul Scheerbart, dont quelques textes ouvrent cette livraison de la revue : « Moi j’étais tellement heureux — comme on ne peut l’être qu’en se bâtissant et se dépeignant d’autres mondes. » Défendu par Walter Benjamin, cet écrivain allemand (1863-1915) est (un peu) connu en France par la traduction de L’Architecture de verre (1995) et de Lesabéndio (2016), mais ses contes et ses poèmes sont restés inédits. Les quelques textes proposés par le traducteur Hugo Hengl laissent espérer une publication de l’ensemble : ils suggèrent « un climat général fait d’imagination colorée et d’exubérance obscure » et auraient pu, comme le note encore Hengl, figurer dans l’Anthologie de l’humour noir d’André Breton. Un exemple : un géant curieux soulève la voûte céleste pour voir ce qu’elle cache et, fasciné par le monde nouveau ainsi dévoilé, la laisse retomber : sa tête est tranchée net. Le non sens des contes, très brefs, évoque parfois Edward Lear, ou Lichtenberg et Jean-Paul Richter selon Walter Benjamin qui, résumant le roman fantastique Lesabéndio, conclut que dans ces « fantaisies extravagantes » il y a autant de raillerie à l’adresse de l’humanité actuelle que de foi en une humanité future ». C’est cet aspect de « tragi-bouffonnerie » que met en valeur J. Kablé-Chapelle dans "Scheerbart, matériaux d’un rêve" ; il rappelle aussi que Scheerbart rêvait pour le monde à venir d’une architecture de verre : rien de transparent, qui ferait des habitations des lieux sous le regard du pouvoir, mais un verre de couleur qui « tamise la lumière » et protège des regards. On découvre aussi le portrait par Kokoschka de cet écrivain inventif qui lui-même dessinait et sa planche d’animaux aux formes étranges est en accord avec ses textes.Ces quelques pages devraient inciter à lire cet écrivain à côté des normes du récit.

C’est le caractère singulier d’un souvenir d’enfance qui retient dans le court récit d’Aimé Agnel. Il avait été troublé par un documentaire qui donnait à voir en accéléré, grâce à un trucage, la « croissance irrépressible » des végétaux. La pousse des plantes, quand on l’observe tout au long d’une saison, tient toujours de la magie mais la regarder s’opérer en quelques secondes doit procurer un « plaisir intense ». L’auteur met ensuite en parallèle le « mouvement invisible » de la sève et la lenteur, par exemple, des travellings d’un Mizoguchi.

Il reste encore beaucoup à lire dans Des Pays habitables, une lettre d’hommage (Jean-Luc Pëurot) à Raoul Hausmann, une des grandes figures du mouvement Dada, une étude (Anne-Marie Beeckman) à propos du poète Pierre Peuchmaud (1948-2009), des proses de Julien Nouveau et des poèmes de Jacques Lèbre. L’ensemble se termine par une "carte postale" du metteur en scène et acteur Gilles Ruard. Lecture faite, on reprend la revue pour les collages de la mystérieuse Ève Cosmique et les étranges dessins de Gabrielle Cornuault dans la lignée du surréalisme.

Des Pays habitables, n° 4, quatrième trimestre 2021, 13 €. Cetee recension a été publiée par Sitaudis le 23 décembre 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : des pays habitables, n° 4, quatrième trimestre 2021 : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

03/02/2022

Cécile A. Holdban, Pierre et berceaux : recension

On entre toujours, avec la poésie de Cécile A. Holdban, dans une langue de l’intimité ; la maladie et la mort des proches, les souvenirs qui s’égrènent, les moments de l’enfance, les jours vécus comme vides : la vie et ses détours sont là. Il en est de même de l’image de la maison, qui fait large place à l’imaginaire. Lieu intime et familier par excellence, elle est ici construite par le corps même qui l’habite : il s’agit d’une maison rêvée bâtie d’abord dans la main, puis directement "semée" dans les veines. C’est un espace refuge, fermé et sans lien avec l’extérieur (aucune poussière n’y entre) ; seuls des animaux proches y ont accès jusqu’à des parties très particulières, les combles pour les tourterelles, les tuiles pour le reflet du chat.

C’est encore l’imaginaire qui l’emporte dans un autre poème, le "je" cette fois à l’extérieur, c’est-à-dire sans défense. Devenu oiseau, perché sur une branche avec pattes et ailes, le sujet porte le commencement de la vie (la graine) et sa fin (le fruit), qui serait promesse d’un nouveau départ si n’était pas présente une extrême fragilité : ce qui semblait soutien n’est que « la branche du rien », avec la proximité du « vide », ce qui connotait le foyer, le temps des origines n’est que « le nid du néant ». Quand un voyage est évoqué, il s’agit des images d’un rêve avec des trains recréés pour se déplacer dans l’espace comme s’ils étaient à un moment les rayons d’un arc-en-ciel, à un autre des toupies — ils « s’entrecroisent et tournoient ». Il s’agit bien d’un monde où rien n’est à sa place, où les choses se défont, l’image de la faille (« monde (...) fendu ») est en accord avec celle du vide et rien ne peut rétablir un semblant d’ordre ; il faudrait « coudre » ce qui s’est ouvert, et ce n’est que dans l’imaginaire que les formes retrouveraient un équilibre grâce à l’intervention des oiseaux qui réuniraient ce qui était disjoint.