03/09/2020

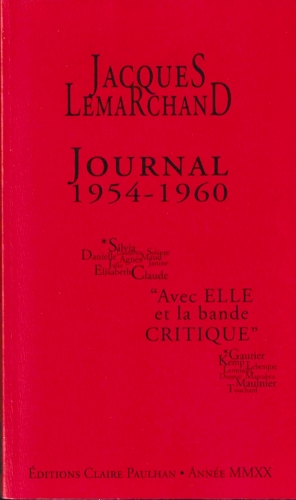

Jacques Lemarchand, Journal 1954-1960

Ce troisième tome du Journal de Jacques Lemarchand (1908-1974), rédigé dans des cahiers d’écolier, n’offre pas un texte continu : l’année 1955 ne comprend que le bref récit d’un rêve, 1956 compte peu d’entrées et de longues périodes sont absentes pour les années 1954 et 1957. Malgré ces manques, les données sont suffisamment nombreuses pour dresser le portrait d’un homme complexe dont l’activité de critique a été importante pour la reconnaissance du théâtre d’après-guerre. Entré aux éditions Gallimard en 1943, il y devient lecteur de manuscrits puis, à la demande de Camus, tient la chronique théâtrale dans le journal Combat avant d’être sollicité, en 1950, par Le Figaro et, à partir de 1959, de devenir un des lecteurs de pièces pour la Comédie française. Il fonde par ailleurs chez Gallimard la collection théâtrale "Le Manteau d’Arlequin". Ces quelques rappels ne donnent qu’une faible idée de son rôle de "passeur" mais, comme dans les tomes précédents, les notes nombreuses et fournies établissent chaque fois que cela est nécessaire le contexte et permettent de comprendre ce que fut le renouvellement du théâtre en France à l’époque du TNP de Jean Vilar et des mises en scènes de Jean-Louis Barrault ou de Jean-Marie Serreau. Enfin, les illustrations donnent un visage à cet homme qui écrivait « Je m’emmerde parce que je n’aime pas ce que je fais » — phrase étrange de quelqu’un qui consacrait l’essentiel de son temps au théâtre.

Lemarchand note très souvent son ennui d’être dans des réunions, de devoir être présent à des repas, et parfois sous une forme brutale (« Je ne m’ennuie pas, je m’emmerde »). Si cet ennui est rarement exprimé en public, il écrit cependant ce qu’il pense d’une pièce sans prendre de précautions : par exemple, quand Montherlant se plaint chez Gallimard de son article à propos de Don Juan, il répond immédiatement « Je m’en fous ». Si ce Journal n’avait qu’un intérêt, ce serait de donner une vue précise de ce que fut le théâtre de 1954 à 1960, pas seulement à Paris où Lemarchand ne manquait quasiment aucune représentation : il a accompagné le mouvement de décentralisation entrepris par Malraux, en allant voir des spectacles à Strasbourg, à Lyon, etc. Par ailleurs, il a soutenu le travail des metteurs en scène, y compris dans certains cas financièrement. Ce « serviteur rigoureux » du théâtre, selon les termes de Planchon lui rendant hommage, détestait les étiquettes et refusait l’expression "théâtre d’avant-garde" reprise au vocabulaire militaire : il y avait pour lui « exploration, recherche » chez certains créateurs. Il a été l’un des rares critiques à défendre Ionesco, Beckett, Adamov, Genet, etc., tout en admirant le théâtre "classique". Il rédigeait des fiches sur les pièces et les comédiens contemporains, matériaux précieux qu’il prêtait à l’occasion, mais il a aussi présenté toutes les pièces de Corneille pour une édition complète. Les notes prises à la sortie d’une représentation, toujours elliptiques, sont éloquentes quant à ses choix ; le « bon », « excellent », « con » est développé ensuite dans ses chroniques dont l’éditrice propose régulièrement des extraits. Cet homme qui n’exprime jamais son point de vue sur la politique française n’est pourtant pas indifférent, il écrit à propos d’une pièce de Brasillach, « C’est niais et souvent très mauvais » et il ajoute : « L’entrée est gardée par de jeunes cons au regard soupçonneux (...) Un incroyable public d’Action française, d’un démodé irritant ». Ajoutons qu’il était, notamment, lié à Camus et à Vian, très affecté par leur disparition.

Il n’était pas qu’un critique et rien n’est dissimulé de sa vie "privée", mais la frontière entre vie privée et vie publique est ici poreuse puisque les femmes avec qui il a vécu ou qu’il a séduites (ou qui l’ont séduit) appartiennent au monde du théâtre ou de l’édition. Que lit-on ? Au cours des vingt dernières années, se sont multipliés les "autofictions" et, n’en différant que par la forme, des Journaux rédigés pour être lus du vivant de leur auteur ; aussi est-il rafraichissant de lire un vrai Journal, qui était pour son auteur une manière de conserver la mémoire de ses faits et gestes et pas du tout voué à être édité. Certains lecteurs pourraient être choqués par la crudité du vocabulaire quand Lemarchand relate ses rapports amoureux avec une de ses maîtresses — par exemple, « elle me suce », « je la branle », récurrence de « baisé (longuement, fort, deux fois, etc.) » — et l’éditrice du texte prend la précaution d’indiquer que son « unique principe a été de rester fidèle au manuscrit et à l’esprit de Jacques Lemarchand ». Que l’on juge libertin l’auteur relève d’une certaine morale, mais la lecture du Journal, jamais complaisant, prouve au moins qu’il n’a jamais harcelé une femme.

Sa liaison avec la comédienne Sylvia Monfort se délitant, il rencontre en juillet 1954 une jeune femme désirant faire du théâtre ; il écrit, quelques semaines après, en reprenant ses notes, le récit de ce nouvel amour. Il passe au début de « Je fonds un peu d’amour » à « Je commence à l’aimer », au moment même où Sylvia Monfort lui apprend qu’elle aime quelqu’un d’autre ; il se sent libre et « évite de boire » avant de revoir D. R. — Lemarchand boit beaucoup —, mais la différence d’âge (26 ans) l’inquiète et il hésite à poursuivre une relation restée platonique, « Il me semble que je me suis foutu dans une histoire complètement idiote ».

On reconnaîtra des notations analogues à propos de sa liaison avec la journaliste Claude Sarraute rencontrée l’été 1959 ; il écrit « Il me semble que je me suis inventé amoureux » et, plus tard, au gré des fâcheries et réconciliations, il balance entre « je l’adore » et « je n’ai rien à lui dire ». Quand il est pris par son "amour", occupé par la pensée de l’Autre, Lemarchand écrit différemment : il entre dans le détail de ce qu’il vit, les phrases sont construites, le caractère elliptique, répétitif, de la relation des journées au bureau et des soirées au théâtre disparaît, comme si le temps se dilatait. On lit de même un récit développé de ses journées quand il raconte les vacances dans sa famille ou un séjour en Grande-Bretagne, invité pour des conférences. Mais le moindre grain de sable l’abat et il regrette ce qu’il considère être la médiocrité de sa vie ; lisant le Journal de Paul Léautaud, il note : « Étonnant comme ma vie — et mes emmerdements — ressemble à la sienne » et ajoute « J’en sens le vide, la trivialité, mais ne peux m’en arracher ». Cependant, alors que du matin au soir il reçoit des auteurs, fréquente le monde du théâtre, Lemarchand répète souvent son goût de la solitude — quand une femme qui l’a quitté souhaite reprendre la vie commune, il refuse, « Je suis très franc, lui dis l’envie que j’ai d’être seul ».

Parce que ce Journal, on l’a dit, est une sorte d’aide-mémoire, on n’y trouvera pas de réflexions sur le théâtre (Lemarchand a publié Le Théâtre nouveau, 1947-1968) et fort peu de remarques sur les contemporains. Mais on y suivra au fil des jours un homme cultivé, conscient de ses faiblesses, sans prétention. C’est beaucoup.

Jacques Lemarchand, Journal 1954-1960, édition Véronique Hoffmann-Martinot, Claire Paulhan, 472 p., 32 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 16 juillet 2020.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lemarchand, journal 1954-1960, édition véronique hoffmann-martinot | ![]() Facebook |

Facebook |

Les commentaires sont fermés.