19/12/2022

Jacques Lèbre, : recension

`

La pratique de la note est ancienne, bien représentée par les Carnets de Joseph Joubert, publiés longtemps après sa mort. De quoi s’agit-il ? non d’un Journal (même si les contenus sont parfois identiques) daté et écrit régulièrement, qui relate ce que vit son rédacteur — ainsi le Journal posthume de Jules Renard. La note aborde tous les sujets possibles, y compris sociétaux, sans du tout s’interdire les considérations à propos du temps météorologique, de l’extrait d’un livre ou de poèmes récemment publiés. Parmi les contemporains auteurs de notes, on pense d’abord à Reverdy (Le Gant de crin, 1927) et à Julien Gracq (Carnets du grand chemin, 1992), plus proches de nous, à Paul de Roux, Jean-Luc Sarré et Antoine Emaz. Jacques Lèbre s’inscrit dans cette tradition récente, et propose des extraits de ses carnets choisis entre 2003 et 2013.

Lire À bientôt c’est peut-être d’abord entrer dans une bibliothèque. Jacques Lèbre, qui écrit des recensions pour les revues Rehauts et La Revue de Belles-Lettres, est un liseur qui a toujours un livre de poèmes en lecture, mais il ferait volontiers l’éloge de la lenteur : le livre achevé, il prend son temps avant d’en ouvrir un autre, comme on le fait « pour passer d’un paysage à un autre ». Ici, au fil des pages, il recopie des textes lus, souvent avec un contexte. On relit de cette manière des fragments de Kafka, Rimbaud, Armel Guerne, Miro, Leiris, Stefan George, Ludwig Hohl, Canetti, Follain, André du Bouchet et Gustave Roud dans les quelques pages de notes des années 2003-2005. Ce liseur trouve parfois nécessaire pour lui-même de situer ses lectures dans l’histoire ; quand il lit, dans Poèmes de Cernovitz, Rose Ausländer et Alfred Gong, il prend la peine de recopier quelques renseignements à leur propos, puis passe à Klara Blum, Paul Celan, Aharon Appelfeld, tous originaires de Cernovitz. La note autour du livre s’étale sur plusieurs jours, comme la lecture du livre, elle est coupée par quelques lignes à propos de son passage dans un square et de la marche en ville sur de l’herbe « fraîchement coupée ».

On comparera ses propres critères à ceux retenus par Jacques Lèbre pour être tenté par un livre : ce ne sera pas une critique mais, le plus souvent, grâce à une citation. Pour continuer une lecture ou s’y attacher, « il faut que je sente quelqu’un derrière ce que je lis. » Les heures quotidiennes de lecture attentive lui sont nécessaires pour vivre, mais aussi le plaisir d’écrire, jusqu’à être sensible à l’odeur du crayon fraîchement taillé. Mais il passe également une bonne partie de son temps loin de la table de travail. Il exerce son goût de l’observation partout où il se trouve, prenant souvent la distance qu’il faut pour voir et comprendre, « Assis sur la pierre du seuil plutôt que sur l’un des sièges en plastique éparpillés dehors. Parce que le seuil est un excellent poste d’observation, il ne laisse rien dans votre dos. » Ce choix suffit à exprimer une éthique.

Quand Jacques Lèbre marche, le plus souvent possible sur les chemins, ce qui le séduit le plus constamment, c’est la mobilité des choses vues, le mouvement des arbres dans le vent, celui des vagues et leur bruit au cours d’une tempête en Bretagne, les couleurs de l’étang difficiles à définir, celle de la Seine « piquetée de blanc : les mouettes ». Marcher, c’est aussi pour s’attacher aux mélanges subtils des teintes du ciel, « Du blanc, différents gris, un peu de bleu ici ou là dans la trame, un très beau ciel pastel dans le soir. » Toujours au même moment de la journée, il s’attarde pour apprécier « toutes les nuances du vert, toutes les variations de la lumière. » Suivre un chemin le soir, c’est encore la possibilité de multiples rencontres éloignées de la vie urbaine, successivement un chevreuil et un lapin, puis une grenouille et une chouette par leur cri. Parfois, le vol des oiseaux le ramène à la littérature ; fasciné par des étourneaux qui, sans qu’on puisse en deviner le motif, changent plusieurs fois de direction dans le ciel et dessinent de multiples figures, il voit dans leurs mouvements des calligrammes d’Apollinaire.

Le lecteur peut construire une silhouette de Jacques Lèbre, elle restera sans doute imprécise tant les notes écartent les confidences. On ne lira rien concernant l’enfance sinon une remarque générale (« Une enfance sera toujours vécue de plein fouet »), on reconnaîtra une émotion en partie dissimulée (« Bouffées de larmes, parfois proches des yeux ; parfois plus enfouies, dans l’âme »), et sobrement exprimée à plusieurs reprises à propos de la mort du père. Ce qui est bien lisible, c’est le fait de ne pas se faire d’illusions à propos de ce que l’on est ; si quelqu’un s’extasie devant sa bibliothèque, il coupe court : avoir lu beaucoup n’est pas l’essentiel, « on ne connaît pas, on croit connaître ». Leçon tranquille d’humilité identique quand il aborde — peu parce qu’il ne théorise pas dans ses notes — ce qu’est pour lui la poésie ; il admire (évidemment) Rimbaud et Claudel, mais à l’éclat de leurs « affirmations (...) péremptoires », il préfère « des voix plus murmurantes ».

Voilà une belle unité dans la manière de vivre, donc de lire et d’écrire ; au goût du silence, au plaisir d’emprunter souvent le même chemin parce qu’on y découvre toujours quelque chose de nouveau, à l’attention portée à la lumière du crépuscule, répond la discrétion à propos de sa propre écriture. Il veut apparaître comme un simple observateur de ce qui est et c’est ce qui donne tout son charme à ses notes, que l’on relit comme si on l’accompagnait sur ses chemins.

Jacques Lèbre, À bientôt, Isolato, 2022, 128 p., 18 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudisle 11 novembre 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, à bientôt | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2022

Pierre Vinclair, Bumboat : recension

Le lecteur angliciste se trouve d’emblée avec le titre dans un ailleurs. Rien de surprenant s’il a lu le récent L’Éducation géographique : Pierre Vinclair voyage et ses poèmes sont construits à partir du réel vécu. Ici, Singapour est le lieu et le sujet de l’écriture, les poèmes sont précédés d’un plan de son centre-ville, où il a séjourné ; des chiffres y sont inscrits correspondant aux dix ensembles de poèmes, chacun lié à un espace. On peut lire le livre en ignorant tout de Singapour (c’est mon cas), ou suivre les douze pages de notes qui renseignent le lecteur à propos de la ville et des noms cités et développent également des points relatifs à la poétique de Pierre Vinclair1.

Laissons l’étymologie de bumboat de côté ; après avoir été un petit bateau utilisé autrefois « par les chiffonniers et ferra illeurs voguant sur la rivière [la Singapore River] » (4ème de couverture), il l’est aujourd’hui pour promener les touristes — loin de l’illustration retenue, "La barque mystique" d’Odilon Redon. D’autres bateaux circulent, la rivière étant un lieu de vie, et écrire leurs noms (tongkank, twakow) satisfait le plaisir des langues de l’auteur. Il s’adresse d’emblée à un "tu" (« accroche-toi / ça recommence »), au lecteur explicitement ensuite, « lecteur sois mon beau touriste naïf », l’invitant à suivre aussi bien une visite de Singapour que des incursions dans le passé et des parenthèses à propos de littérature, de politique, etc. : il s’agit bien de restituer quelque chose du chaos de la vie. L’adresse au lecteur est ici proche, ce que note l’auteure des notes2, d’une autre adresse, à Clémence, l’épouse (et première lectrice ?), qui intervient plus loin dans le livre, le soir, « (sur le balcon, les filles sont couchées) ». D’autres voix sont présentes et rapportent des fragments de leur histoire — Tan Kim Seng, un marchand du XIXème siècle, qui s’adresse aux lecteurs (« Ah beaux modernes / écoutez mon histoire »).

Le livre accumule les références littéraires, de Tan Kim Seng à William Carlos Williams et Alice Oswald, mais ce qui pourrait apparaître dispersé ne l’est pas, l’ensemble des noms et des œuvres cités constitue une unité que l’on peut désigner par "littérature" ; il faut ajouter les nombreux fragments que Vinclair intègre, devenus matériaux du poème, depuis les inusables « A noir E blanc » ou « il y a quelque chose de pourri [ici « dans le monde »] » à « la forme d’une ville », du « chemin du milieu / de la vie d’après Alighieri » et à l’inscription du nom d’Ivar Ch’Vavar. On lit aussi, clin d’œil malicieux, le nom de Thomas Piketty, économiste, près de celui de Tzvetan Todorov, historien des idées.

Quand les quartiers de la ville sont parcourus, ce n’est pas pour décrire leurs monuments : ils sont prétexte à revenir au passé, au « hoquet de l’histoire », par exemple à l’occupation japonaise, à l’immigration chinoise ancienne en Malaisie, à celle des « domestiques philippines » ou à la fondation de Singapour par Sir Thomas Stamford Raffles. Les éléments à propos de la vie contemporaine donnent l’image d’une ville analogue à bien des capitales économiques ; on y fait « fructifier l’argent », y abondent les banques, les marchands et les prostituées, une exposition y annonce l’avenir, rassemblant des « handymade ready-mades », le monde urbain est climatisé, empli de chiffres, le port reçoit des marchandises de toute l’Asie, « murs et enclos du monde / passant en pièces détachées / la vie de milliards d’hommes / empaquetée / déplacée par la bigue aveugle ».

Pierre Vinclair renvoie dans le cours du livre à son propre texte (« voir chant 1 »), soulignant ainsi son unité, et propose à la fin d’un ensemble de lire comme s’il s’agissait d’un feuilleton : après quelques questions, comme « Vais-je aboyer ? grogner ? », il assure au lecteur, « vous le saurons, nous le saurez / si vous restez branché. », le lecteur n’en saura pas plus après ce jeu des conjugaisons qui évoque Jean Tardieu. Bumboat a des rapports plus évidents avec le théâtre : à côté de Pierre Vinclair de nombreux personnages interviennent, les uns et les autres avec un discours sur les réalités qu’ils connaissent : la ville elle-même, le bateau, Clémence, Alice Oswald, un batelier, des fantômes, Ivar Ch’Vavar, etc., foule hétéroclite qui se presse, chacun tenant à dire son mot. Cette diversité des voix est restituée en prose et en vers en partie comptés, avec une préférence pour l’hexasyllabe — sa brièveté s’accorde avec le caractère vif des propos.

Les jeux avec la forme, nombreux, renvoient aussi bien aux licences de la poésie d’hier (« encor », « avecque ») qu’aux facilités contemporaines maintenant banales, les coupes en fin de vers en respectant la morphologie (« où les travailleurs de la fi / nance) ou non (« (...) le père cha /rge l’enfant »). Une suite de 9 vers porte la même rime (« grogner/banquier/ bleutée/galbé/relaxé/ U.V./surdétaxées/Saurez/branché ») ; « Java » rime avec « java », ensemble suivi de « ha ha » : soulignement du goût du jeu que l’on retrouve avec les paronomases (« bonzes »/« bronzes ») et les rapprochements comme « raffles, raft, craft).

Et la poésie là-dedans ? Pierre Vinclair a devancé le lecteur surpris par un texte qui, lu trop vite, semble partir dans tous les sens ; faut-il, se demande-t-il, « rester là derrière / l’ordi à comp/composer de la po —/j’allais dire la poésie/mais qui peut croire/qu’il s’agit là de po ? » La réponse peut se lire au début de cette sixième partie, où deux hexasyllabes encadrent cinq heptasyllabes dont les paronomases à la rime énumèrent les thèmes traités à propos de Singapour : « aurions-nous continué/pour le plaisir des mots/je voulais dire des morts/ je voulais dire des monts/ je voulais dire des ponts/ je voulais dire des ports/à effeuiller la ville ». Voilà un livre débordant d’énergie qui suit la rivière traversant la ville ; quand « le voyage est fini », on débouche sur l’océan et ses vagues contre la côte

« splash splash » /// et nous recouvre /// splash »

__________________

1 Claire Tching, auteure des notes, est membre de la Sing Lit Station qui a accueilli Pierre Vinclair en résidence en 2018.

2 Claire Tching traduit une analyse en anglais de Vinclair à propos de l’adresse au lecteur (pp. 69-70).

Pierre Vinclair, Bumboat, In’hui / Le Castor Astral, 2022, 85 p., 12 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 8 novembre 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, bumboat | ![]() Facebook |

Facebook |

26/11/2022

L'étrangère : Dossier Esther Tellermann

Deux dossiers ont déjà été consacrés à l’œuvre d’Esther Tellermann* ; depuis elle s’est enrichie, notamment d’un récit (Première version du monde), d’un recueil d’essais autour de la poésie (Nous ne sommes jamais assez poète). Il était bon de reprendre l’étude : le dossier compte 9 articles il est suivi de poèmes inédits et d’une bibliographie. On retiendra ce qui semble quelques lignes de force de l’œuvre, sans chercher à détailler le contenu de chaque contribution : la lecture de la revue, la lecture des uns et des autres complète heureusement le long entretien préparé par François Rannou, coordonnateur de la livraison.

On soulignera d’abord la position d’Esther Tellermann vis-à-vis de son activité d’écriture. Quand on lit des notices biographiques, on découvre que tel ou telle se présente d’abord comme "poète" et, secondairement, comme "professeur de lettres" ou "contrôleur des contributions" ; sans insister sur le caractère étrange de cette manière de se situer dans la société, on préfèrera la position d’E. T., qui se refuse à attribuer un statut social à l’activité de poète, « nous ne sommes poètes que lorsque nous écrivons », affirme-t-elle et, par ailleurs, un livre achevé n’implique pas pour elle qu’un autre viendra. De ce choix découle le fait qu’on ne désire pas être écrivain, poète, mais qu’existe, peut exister le « simple désir d’écriture », « l’ouverture à une subjectivité perméable à la division de l’inconscient ».

Il est bon de rappeler également que l’écriture, hors le biographique, est ancrée dans la mémoire d’une histoire, celle des textes du passé comme des contemporains : E. T. a organisé des livres collectifs à propos de Michel Deguy, Antonin Artaud, Bernard Noël, du peintre François Rouan et elle se réclame de Celan. Étudiant des carnets rédigés au cours de voyages en Égypte (carnets déposés à la Bibliothèque Nationale), C. Barnabé analyse les relations entre lectures, voyage et écriture, le mouvement constant de l’extérieur, du réel vers l’intérieur ; les noms suscitent alors l’écriture par leur pouvoir d’évocation, sans pour autant entraîner de descriptions. D’une manière générale, les mots peuvent être choisis autant pour leur son que pour leur sens. Comme le rappelle A. Battaglia, il y a une poésie du nom qui « souvent se refuse à nommer — qui (s’)expose en (se ) dérobant et qui par conséquent demande que nous apprenions à la fois à lire et à « dé-lire » ».

Ce qui est perçu et saisi de l’instant dans la poésie est transformé par le langage, sachant que le poème s’écrit aussi avec la mémoire de rythmes, de prosodies. Saisie de l’instant dont il faut tenter de restituer « l’éclat » : certes, le poème prend toujours sa source dans le réel, non pour le re-présenter, immaîtrisable qu’il est, toujours énigmatique, seulement pour restituer une « expérience subjective ». C’est dire que l’écriture, la lecture de la poésie est toujours découverte d’une langue, une confrontation à l’inconnu — E. T. y voit une analogie avec le désir de l’amour. Ce faisant, le poème défait le sens, la subjectivité présente n’a aucun rapport avec ce que les habitudes rangent sous ce nom, le Sujet ne peut être défini, rangé dans une case comme sujet psychologique, social, etc. Dans les poèmes d’E. T., quand le lecteur passe du "je" au "tu", au "nous" ou au "vous", il fait peut-être l’épreuve, selon P.-Y. Soucy, d’une « pluralité ontologique » qui lui apparaît « sous une multitude de plis et replis d’identités ». Il lit aussi dans cette multiplicité le thème de la dispersion des êtres comme des choses.

Le monde dans la poésie d’E. T. apparaît toujours dans l’éparpillement, ne se saisit que par bribes, le désir d’unité toujours présent étant su impossible. La tentative toujours répétée d’y parvenir introduit une tension, vers « l’Autre du langage », peut-être vers un « abolissement du chant » (T. Augais), la destruction des signes étant toujours une menace — ce n’est pas hasard si E. T. exprime son admiration pour Samuel Beckett dont on sait que les dernières œuvres étaient écrites avec un nombre très restreint de signes. La poésie cependant ne va pas vers le vide ; si les corps sont en effet éparpillés, il faut penser qu’ils sont réunis dans le poème, séparés certes mais dans le même espace ; on peut lire alors le "nous" comme un « antidote de la séparation » (N. Krastev-Mckinnon). Le poème est donc un espace où est exposé, visible, un monde brisé et, en même temps, la division provoquée par le temps qui détruit les corps est interrompue.

La poésie lyrique d’Esther Tellermann met sans cesse en avant notre finitude et notre solitude, mais elle tend du même mouvement à « restaurer l’humain dans le langage », à reconstruire un lien perdu entre le langage et le monde, ce qui se lit clairement dans un des poèmes inédits en fin de volume :

Sans savoir

si

sous la langue

sommeillent

les horizons

longtemps je lisais

la déchirure

les hivers retenus

ou des terres

que nouent

le gel

la promesse

de paroles

où faire halte

* Revue Nu(e), 2008, revue Europe, n° 1026, octobre 2014. On lira pour une synthèse un livre récent, Aaron Prevosts, Esther Tellermann : énigme, prière, identité, 2022.

L'étrangère, n° 56, premier semestre 2022, Dossier Esther Tellemann, Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 octobre 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'étrangère, dossier esther tellermann | ![]() Facebook |

Facebook |

30/10/2022

Pascal Poyet, J’ai dormi dans votre réputation, Traduire mais les sonnets de Shakespeare : recension

Les lecteurs de poètes contemporains de langue anglaise (David Antin, Rosmarie Waldrop, Lisa Robertson, etc.) connaissent les traductions de Pascal Poyet, mais son nouveau livre intrigue dès l’abord par son titre. Il reprend celui d’une des séquences (p. 93), traduction du cinquième vers du sonnet 83 des sonnets de Skakespeare (And therefore have I slept in your report) — on y reviendra. Quant au sous-titre il s’explique par l’énoncé du projet ; les séquences, deux fois cinq partagées par un interlude, transcrivent des prises de parole, en 2019, aux Laboratoires d’Aubervilliers pour parler de son travail de traduction de ces sonnets : « parler la traduction, plutôt que de parler de traduction », donc traduire, mais, c’est-à-dire considérer ce qui est rapporté comme le moment d’un chantier. La traduction est toujours à construire, avec des retours sur ce qui est d’abord proposé : c’est un « processus » dont le compte-rendu oral est désigné par Pascal Poyet par le mot d'« expositions », à comprendre dans ses différentes acceptions.

Le projet, précisé dans l’avant-propos, rompt avec bien des pratiques. Ce n’est pas la difficulté de traduction qui arrête dans le vers du sonnet 83, mais sa compréhension. Pascal Poyet examine la polysémie du mot « report », recherche ses emplois dans l’ensemble des sonnets de Shakespeare, en relève quatre, toujours à la rime, entreprend des relevés analogues pour le verbe slept (to sleep), puis commente la rime dumb / tomb des vers 10 et 12, examine l’usage du verbe être (being extant, being dumb, being mute (vers 6, 10 et 11), puis des pronoms, ce qui le conduit au sonnet 84 et à une hypothèse de lecture qui pourrait éclairer l’ensemble du recueil et, du même coup, faciliter la compréhension de nombreux sonnets. Ce qui retient à partir de ce très rapide parcours, c’est l’abandon dans un premier temps d’une lecture linéaire au profit d’une circulation dans le poème et dans le livre et le fait de ne retenir que quelques éléments.

On relèvera à plusieurs endroits une démarche analogue ; ici, c’est une répétition qui suscite un examen, « Quelque chose m’a frappé dans ce sonnet : le grand nombre d’occurrences du mot love » ; là, c’est un point d’interrogation au « milieu géographique des trois quatrains » du sonnet 152, en « leur centre ». Le regard, l’oreille peuvent être attirés par une rime (sonnet 105) que l’on n’entend plus aujourd’hui (alone/one) et, de là, il est intéressant de rechercher ce one dans le reste du sonnet : il y apparaît cinq fois et, de plus, on l’entend deux fois dans wondrous « (prononcé one-drous) ». Pascal Poyet relève encore, trois fois reprise, la suite de monosyllabes « Fair, kind and true » (vers 9, 10 et 13). Ces premiers repérages précèdent la lecture attentive et le traducteur conclut « Je ne sais rien d’autre du sonnet 105. Je vais maintenant le lire ».

Cette manière d’aborder un texte à traduire peut surprendre, elle est répétée sous différentes formes tout au long des expositions, « Je ne lis pas vraiment, je regarde », « je ne fais que regarder le sonnet », et parfois la formulation apparaît paradoxale, « On ne passe jamais suffisamment de temps à ne pas lire les textes ». C’est qu’il ne s’agit pas de « traduire » du vers 1 au vers 14, mais toujours d’entrer dans un sonnet à partir d’un « événement de langue » qui permet de tirer des fils pour comprendre ce qui est écrit : ce qui est découvert conduit à remarquer d’autres « événements » et, progressivement, à esquisser une lecture de l’ensemble. Étant entendu, comme l’écrivait Pierre Jean Jouve (traducteur de Shakespeare) cité ici, qu’il faut « prendre connaissance de chaque pièce en la reliant à toutes les autres ». Tenir compte de tous les sonnets conduit à relever tel mot et à comparer son usage dans l’ensemble ; s’il n’est présent qu’une fois (par exemple to misuse thee, « t’abuser »), ce qui ne permet pas de guider une traduction, il reste à consulter le dictionnaire d’Oxford et à choisir avec le contexte.

Être attentif à la totalité des sonnets, c’est considérer qu’ils forment un tout cohérent et non un groupement d’éléments plus ou moins isolés les uns des autres. C’est pourquoi le sonnet 77 mérite une lecture particulière : il est au milieu d’un livre de 154 sonnets, soit 11 fois 14 (= 7 + 7), nombre de vers d’un sonnet. C’est pourquoi Pascal Poyet s’intéresse à « l’instabilité » même du texte de Shakespeare, qui a été corrigé au fil des éditions (un signe diacritique, un mot). Dès que le lecteur cherche à traduire ce que l’auteur a "voulu dire", la tentation est forte de modifier le texte ; dans le sonnet 23, certains traducteurs ont corrigé « books » en « looks », ce qui leur semblait plus en accord à cet endroit avec le propos de Shakespeare, mais une analyse philologique écarte cette transformation. Ne traduire que ce qui est écrit « n’est pas aussi simple qu’on peut le penser. Cela relève parfois de l’enquête ».

L’enquête de Pascal Poyet, que le lecteur suit grâce au texte en annexe des sonnets étudiés, est passionnante par sa rigueur et, il faut le souligner, par le souci constant de partager une démarche qui peut sembler inhabituelle. Les lecteurs pourront comparer la traduction proposée de quelques fragments à celle d’une des nombreuses éditions disponibles : depuis la première traduction complète des Sonnets par François-Victor Hugo, en 1828, les traductions ont été très nombreuses, en prose et en vers (alexandrins, décasyllabes), en vers libres ou rimés, avec un vocabulaire moderne ou archaïsant ; de 2000 à aujourd’hui, on compte une douzaine d’éditions — et l’on attend celle de Pascal Poyet.

Pascal Poyet, J’ai dormi dans votre réputation, Traduire mais les sonnets de Shakespeare, éditions Héros-Limite et Éric Pesty éditeur, 2022, 192 p., 20 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 9 septembre 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal poyet, j’ai dormi dans votre réputation, traduire mais les sonnets de shakespeare | ![]() Facebook |

Facebook |

26/10/2022

Judith Chavanne, Peut-être des lis

Un long cheminement

Le livre, après un poème liminaire, est partagé en 4 parties équilibrées, "Une syllabe" (4 poèmes), "Stations" (16), "Legs" (4), "Feu les regards" (15), le tout suivi d’un "Envoi" (3). L’ensemble a pour motifs une mère disparue et, à partir de là, le temps passé, enfui et enfoui, la difficulté à vivre la disparition, l’invention d’une autre vie. Le premier poème propose un portrait singulier de la mère ; comparée à une mésange, elle montre deux traits, spirituel et physique, « farouche » et « frêle » — les deux mots sont mis en relief en fin de vers — qui lui donnent son équilibre, comme à l’oiseau sur la branche.

Les derniers jours de la mère et son enterrement ont lieu en décembre ; la neige effacera le nom sur la tombe, comme elle recouvre tout. La narratrice l’imagine « dans un tableau de Brueghel », dans un semblable hiver aux chemins blancs ; la vision s’accorde avec la chambre de l’hôpital où ce qui pourrait rappeler l’extérieur, est banni, « Tout est blanc autour [du lit] ». Blancheur de l’hygiène sans doute, mais aussi de l’absence de couleur et de toute vie. À ce blanc dominant s’opposent les fleurs apportées par la narratrice, jacinthes, mufliers roses et des lis (« je te portais des lis, tu les aimais »), qui ne sont pas toujours blancs. En outre, les trois sœurs sont allées au cimetière en voiture, à nouveau unies par la mère, et, précise la narratrice, c’est « entre nous encore [...] un bâton de rouge à lèvres qui passait », rouge de la vie. Enfin, la tombe est fleurie de violettes : fin de l’hiver, de la neige, renaissance de la nature comme de la narratrice.

La maladie dont on connaît le terme fatal est déjà une sortie de la vie. La mère, soustraite de son univers familier, ses habitudes perdues, fait désormais littéralement partie de son lit, qui n’est « d’aucun monde » : la narratrice le compare à une « barque », souvenir peut-être de la barque des morts de la mythologie, mais barque perçue « à la dérive » et non dans un mouvement tranquille. Trois ans plus tard, le même mois, avec un même « paysage tout hébété de blanc », le deuil est achevé ; les oiseaux reviendront dans le bleu du ciel et ce ne seront pas des « oiseaux effarés », ceux que l’on voyait dans les yeux de la mère malade. Il faut que la disparition ait lieu, qu’elle soit pleinement acceptée pour que toutes les choses du monde retrouvent leur place, ce qu’explicite le dernier vers du livre, « il faut [...] // [...] laisser sur le fleuve les péniches aller ».

La narratrice a progressivement vu dans le lit une autre personne que sa mère ; elle a suivi sa transformation avec la perte de ce qui caractérise une femme (la chevelure, les seins), avec l’amaigrissement, les changements qui annoncent l’extrême vieillesse (« j’ai froid »). Selon les jours, elle était devant un « vieillard », « un petit vieux » ou « une enfant toute petite, « si petite, si frêle ». En même temps, elle savait que cette métamorphose signifiait que sa mère sortait de la vie. Les derniers moments, quand la douleur ne peut être maîtrisée, sont vus comme des « stations » sur le « dernier chemin » — comparaison christique qui souligne ce qu’est la souffrance avant la disparition.

Comment faire pour conserver un lien avec la mère, lien nécessaire pour que sa mort soit pleinement acceptée ? En maintenant une présence par le langage. Ce qui peut faire réapparaître la mère, la réinventer, c’est le pronom "tu" qui devient symbole de vie, comme l’eau « dans les paumes » ou « une écuelle ». Le pronom est alors une "empreinte", un "appel" : « je dis "tu", tu es là ». C’est bien la fonction fondamentale de la langue que d’être dialogale, ce qu’a analysé dans le détail le linguiste Émile Benveniste, « Immédiatement, dès qu’il se déclare locuteur et assume la langue, [le sujet] implante l’autre en face de lui »*. Le mot "tu" abolit provisoirement le temps — la mort — et introduit un mouvement vers l’Autre disparue jusqu’à revenir à un temps que la narratrice ne peut connaître, celui où sa mère la portait, puis la berçait, moments de fusion dont elle n’a pas eu conscience, mais qu’elle recrée, « Nous voilà à nouveau fondues ; / j’étais ta parole de chair ».

L’adresse à la mère, sans réponse, peut se poursuivre longtemps ; la narratrice croit même parfois, quelques instants, reconnaître sa mère dans une femme qui passe, ressemblance mal définie, à partir d’un manteau, d’une coiffure, « Tu surgis au point où tu t’effaces / dans la ressemblance — la différence ». Cependant, les souvenirs s’estompent et le "je" renonce au "tu" qui, alors, ne se maintient que « dans un murmure au creuset de moi ». Judith Chavanne exprime le deuil accompli avec un oxymore, « Tu es devenue une grande éclosion de silence » ; alors les inflexions de la voix de la mère s’oublient, "tu" ne restitue pas la présence, « rien que le langage puisse provoquer ».

Poèmes de la séparation pour continuer à vivre dans lesquels la mère est désormais « insituable, indéterminée », dans une condition qu’elle aurait elle-même pu définir pour les trois sœurs, « il n’y a plus de mère entre vous et vous ». Fin d’une histoire, recréation d’une autre : la narratrice est maintenant comme l’oiseau qui, un jour de neige, trouve la branche qui le protège.

* Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, 1974, II, p. 82.

Judith Chavanne, Peut-être des lis, Le bois d’Orion, 2022, 70 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 7 septembre 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : judith chavanne, peut-être des lis, deuil | ![]() Facebook |

Facebook |

22/10/2022

Sanda Voïca, Les nuages caressent la terre : recension

Sauf un, daté de 2018, les poèmes en vers libres du recueil ont été écrits en 2015, l’année de la disparition à vingt et un ans de Clara, la fille de Sanda Voïca, et l’année suivante. Il ne s’agit pas de poèmes pour "sortir" de la douleur, bien plutôt d’une tentative d’écrire un vide impossible à combler. On ne peut pas ne pas penser au vers, certes ressassé, de Lamartine, dans "L’isolement", à propos alors de la femme aimée décédée « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Écrire, sans aucun doute, n’écarte pas la douleur — aucun poème ne peut l’annihiler —, mais constitue un lieu de mémoire indépendant de la tombe où Sanda Voïca a planté un hibiscus rouge qui, notamment, symbolise l’amour et la féminité.

Clara avait offert à sa mère une rose blanche pour son anniversaire, rose qui, contrairement à la rose rouge de son père adoptif, est restée longtemps fraîche dans le vase, comme si la jeune femme avait eu le don de la maintenir dans son premier état ; à partir de ce fait, l’auteure fait comme si sa fille avait les caractéristiques d’une sainte et, de cette manière, lui donne une possible éternité. Ailleurs, elle se réjouit que Clara soit devenue « étrangère » à tous en disparaissant ; devenue autre, elle se serait ainsi « rapprochée (...) de son essence ». Ce sont là des essais, le temps d’un poème, de penser autrement la mort de celle dont elle écrit maintenant : « la moitié de mon corps s’est perdue ». Clara avait-elle des dispositions au-delà de la nature humaine ? non, elle est « Partie, tout simplement », et désormais sans lieu, elle est « aux cieux / ou ailleurs — nulle part ? / ou (...) n’es[t] plus du tout ».

Il y eut d’abord pour l’auteure, au moment de la disparition, l’impossibilité de toute parole organisée ; toute expression ne pouvait être que rejet du réel pour le moins mis à distance puisque toute stabilité était évanouie, « J’ai parlé, parlé, crié, / Dit, redit, maudit, médit ». Entre l’hier et l’aujourd’hui quelque chose s’était rompu qui empêchait de vivre une continuité ; Sanda Voïca évoque « Une fêlure / Une fissure » dans le monde, proche ou non, au point que les jours lui semblaient alors tous « Rebuts et remâchage », que le temps « pass[ait] sans passer », qu’être encore là était seulement preuve de son « inexistence ». Cependant, écrire « ce qui gémit sans cesse / sans qu’on l’entende » éloigne progressivement la violence sans nom qui lui avait été faite ; on peut aussi évoquer avec la même fonction le collage de Sanda Voïca qui ferme le livre, où deux figures féminines se font face, collage titre « Avec Clara (Dialogue) ».

On suit ces lents mouvements de refus de la résignation, de retour avec les autres, sans que l’inacceptable soit accepté. Ce qui ravive la douleur de la perte, c’est de penser à tout ce que Clara ne connaîtra pas, aussi bien « l’extase sous les tilleuls en fleur » que la poésie de Mihai Eminescu, le grand poète romantique roumain. L’absente redevient d’ailleurs fortement présente quand sa tête, dans une vision difficile à supporter, semble flotter dans l’air, elle l’est encore bien plus sur les photos où rien ne peut effacer son sourire qui, chaque fois, fait l’effet de « coups de lance » tant il renvoie à ce qui jamais ne sera plus. Ce qui est très peu supportable dans la vie quotidienne qui continue et contre quoi on ne peut pas toujours réagir, c’est la sottise ou l’indifférence devant une douleur qui ne peut s’estomper ; une tante en guise de consolation assure que Clara est au paradis, celui-ci ne sait parler que de lui et prétend qu’il ne faut vivre, comme lui, que les « bons moments ».

Comment retrouver ne serait-ce qu’un semblant d’équilibre ? En se réhabituant à vivre ce qui fait la vie de tous, la pluie, le jour et la nuit, en relisant Apollinaire, en rêvant de devenir arbre, en pensant aussi que l’écriture contribue à maintenir le souvenir de Clara, « Mon récit, ici — voudrait rendre sa substance, sa chair, ses yeux, ses cheveux » — garder donc plus qu’une trace pour pouvoir, à nouveau « Respirer et regarder : / Le monde est dans l’œil qui vit ». On n’oubliera pas les nombreuses œuvres aux techniques et aux supports variés (dessins, encres, collages, aquarelle, acrylique, etc.) qui accompagnent les textes, elles font de l’ensemble un tombeau poétique, elles ont sans aucun doute aidé l’auteure à ne plus considérer que la vie était « Sueur et larmes ». C’est pourquoi on lit parmi les derniers vers une annonce d’autres livres, « Le ciel, mon miroir, / Les mots, mon ciel. / L’écritoire — ma terre. »

Sanda Voïca, Les nuages caressent la terre, Les Lieux-Dits, 2022, 90 p., 18 €, Avec des œuvres de P. Boutibonnes, S. Dudouit, S. Durbec, C. François-Rubino, G. Lejard, M. Marie, D. Massu-Marie, C. Pop-Dudouit, V. Sablery, L. Soptelea, J-P. Stevens, Sanda Voïca. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 3 septembre 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, les nuages caressent la terre | ![]() Facebook |

Facebook |

15/10/2022

Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien. : recension

« Où vivre / et dire ? »

Quatre ensembles titrés, suivis d’un épilogue ("Je ne chante plus, je rêve"), composent le livre : "Ne fuis pas, je te suis", Ne t’encombre pas de la nuit", "Je souffle, et rien." (qui donne le titre), "Ne t’éloigne pas, mon ombre fragile te suit". Une postface de Jean-Marc Sourdillon ("Le regard d’Eurydice") propose une analyse qui rattache les poèmes au mythe d’Orphée à partir de plusieurs indices, dont le titre des séquences ; dans le jeu du je-tu, le tu serait le père disparu, la voix d’Eurydice-je« l’accompagnant (...) dans l’événement de sa disparition pour aller le rechercher ». Les arguments sont convaincants et l’on peut suivre cette lecture. Jean-Marc Sourdillon précise cependant que « le lecteur pourra suivre d’autres fils, découvrir d’autres intrigues, Je souffle et rien, est un livre ouvert. » À côté de sa suggestion, on peut en effet lire autrement les poèmes en les liant aux livres déjà publiés.

L’auteure, plus peut-être que dans d’autres livres, se confond avec la narratrice. Les paysages et les lieux sont ceux où elle vit, la ville des Andelys, la Seine, l’île de Seine, les falaises très présentes, les hameaux (le Petite Andely, Noyers, plusieurs fois cité). Dans ce décor rassurant où tout peut se nommer, le motif de la disparition est repris d’un bout à l’autre du livre : les mots, les étoiles à un moment donné sont présentés comme disparus, et aussi de manière récurrente le tu, « Mes doigts écartés, je te tiens ici, toi qui disparais, disparu ». À ce motif est étroitement associé celui de la perte ; l’absence du tu provoque celle de sa voix, donc le support même de la parole ; ce n’est qu’avec la voix que le Sujet se manifeste, elle rend possible l’existence même du tu, toute relation d’échange avec l’Autre, ce qu’exprime précisément la narratrice, « Tu es perdu / ta voix s’éloigne » et, de là : « mesurant à te perdre l’identité / du pronom nous ». La perte du tu implique aussi symboliquement celle du paysage (« regardant perdu l’horizon ») et celle peut-être du je, au moins de toute intériorité (« mon cœur perdu »). `

Le souhait d’un retour du tu est immédiatement associé à une autre perte, celle du chemin vers un hameau — lieu de naissance et de vie du je ou du tu ? — : « Comme si tu revenais n’ayant pas trouvé perdu le chemin de Noyers ». La narratrice, dans un élan christique, invente même sa résurrection, « Je cours vers toi sur les eaux / pour te faire renaître ». Elle invente aussi « un rendez-vous », sachant que personne ne l’y rejoindra, ou une fiction qui permettrait au nous de se recréer, « Je recompose / le passage secret où te retrouver, / je l’appelle "coquelicot" » ; la fleur incarne pour Isabelle Lévesque (par exemple dans Voltige ! et dans Le Chemin des centaurées) la nature l’été et, par sa couleur, le vivant, l’amour, et tout autant le caractère éphémère de ce qui est. Cependant (« Fini les fées »), aucune métamorphose ne restituera ici le tu qui ne sera présent que par les mots, le temps effaçant progressivement la présence ancienne.

Toute évocation souffre de l’incertitude de la mémoire, d’où n’émergent que l’ombre du tu, que des images indécises — « Je ne rattrape que / ton reflet », écrit la narratrice dans la dernière partie de son parcours —. ; « ombre » est l’un des mots récurrents, présent dans le titre de l’avant-dernière séquence mais relevé dès les premiers poèmes, « Nous savons que s’éloigne / chaque ombre saisie » — il semble d’ailleurs que le lecteur soit inclus dans ce "nous". Les jours de l’enfance du tu sont rappelés (« genoux écorchés tu es l’abandonné »), mais ces jours anciens sont quasiment devenus hors d’atteinte, « Des morceaux de temps / (...) s’écartent de l’origine » et tout est voué à l’oubli, tout ce que la narratrice tente de rassembler, l’ombre même du tu comme le reste. L’écriture restitue ces jeux complexes de perte et d’oubli et empêche la disparition complète du tu : ce rôle ancien de la poésie est ici renouvelé.

En effet, le poème (« Je l’écris pour toi, il existe ») donne un sens à l’absence. Le tu écrit est donc ainsi indéfiniment recréé, « Tant que je vis je te donne forme » et, du même coup, donne aussi raison de vivre au je, « Je change, je chante ». Parce que les mots sont considérés comme « vivants », destinés à faire apparaître l’absent. Dans Le Chemin des centaurées, une autre version de la disparition était empruntée à la Grèce antique avec la question « Ulysse, reviendras-tu ? » ; ici, « Rien ne change nous sommes / laissés pour compte d’une histoire interrompue », et l’histoire est toujours à récrire, à réinventer sachant que l’ombre ne peut être dissipée. C’est pour cela que le coquelicot est présent d’un livre à l’autre, symbole de l’amour et du passage, et que l’épilogue propose en épigraphe quelques lignes de Beckett, extraites de la fin de L’innommable, « (...) il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a (...). Ressassement pour que, dans l’imaginaire, le nous soit recomposé.

Fabrice Rebeyrolle, accompagne les séquences de huit peintures non figuratives. Elles donnent à voir une matière opaque qui peut évoquer celle de la falaise et les couleurs de certaines figurent ciel, eau et horizon des poèmes.

Isabelle Lévesque, Je souffle, er rien., Peintures de Fabticve Rebeyrolle, postface de Jean-Marc Sourdillon, L’Herbe qui tremble, 2022 , 152 p. 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 30 août 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, je souffle, et rien., recension | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2022

Florence Pazzottu, Le joueur de flûte : recension

Les contes collectés notamment par Charles Perrault et les frères Grimm ont la plupart du temps été récrits mis au goût du jour pour le public enfantin (souvent très simplifiés, châtrés même) ou avec une visée littéraire et/ou sociale, le texte étant destiné à des adultes. Ainsi Robert Coover est parti de La Belle au Bois-Dormant pour écrire Rose (L’Aubépine) (traduit en 1998) et Christine Angot a proposé sa version de Peau d’Âne où se mêlent autobiographie et imaginaire. Le parti-pris de Florence Pazzottu et de Hugues Breton est différent dans la reprise du conte très connu de Grimm, Le Joueur de flûte de Hamelin : enfants et adultes y trouveront leur compte. L’auteure ne cache pas qu’elle entend déborder la visée convenue du conte en donnant en épigraphe l’intégralité de L’étranger de Baudelaire, qui exalte l’imaginaire, le poème cité extrait d’un livre sur l’exil de l’écrivain iranien, Atiq Rahini.

Rappelons le canevas du conte, que Florence Pazzottu suit scrupuleusement : une ville, au moment des fêtes de Noël, est envahie par des rats et rien n’arrête leur prolifération : rapidement ils dévorent tout. Les autorités tentent sans succès de les éliminer avec des pièges et du poison, ils promettent mille pièces d’or à qui pourra les délivrer du fléau. Un étranger vient et, jouant de la flûte, entraîne les rats hors de la ville. Les habitants se réjouissent mais la récompense est fortement diminuée. L’étranger la refuse et quitte la ville, il y revient quelques semaines plus tard et, jouant à nouveau, entraîne cette fois les enfants qui partent pour toujours. Ce que modifie en profondeur Florence Pazzottu, ce sont des éléments qui, laissant le plan intact, donnent au conte un caractère contemporain.

Il s’agit maintenant d’une « ville sans nom », toutes les villes d’aujourd’hui étant interchangeables avec leurs hautes tours et fermées à qui n’y vit pas. Les habitants ne sont pas divisés en pauvres et riches, vus sous un autre aspect : aucun ne cherche à être autrement que son voisin et chacun « se presse où se pressent les autres ». On apprécie les encres d’Hugues Breton, elles restituent la tristesse des bâtiments et le fait que tous les habitants se ressemblent. C’est après le repas de Noël que les rats envahissent la ville et dévorent en quelques jours toues les réserves. L’homme qui entre dans la ville est étranger par son habit d’Arlequin dont les couleurs connotent la vie et s’opposent à la grisaille des vêtements des citadins ; tous refusent sa différence et se détournent à son approche, sauf les enfants. Il propose aux autorités de les délivrer du « grand mal qui [les] ronge » : ils se moquent et « ricanent » quand, pour agir, il sort une flûte de verre de son sac. C’est la peur et la lassitude qui poussent le dirigeant à promettre une forte somme — un chèque avec beaucoup de zéros — à l’étranger s’il réussit.

Les rats qui accourent aux sons de la flûte sont représentés par Hugues Breton comme une énorme vague, puis comme un nuage noir qui finit par se dissiper. L’étranger revient, et c’est comme s’il n’avait pas existé. La somme promise n’est pas discutée : un enfant en fin de journée vient lui porter le chèque ; la scène se passe aujourd’hui, où tout se consomme et se consume, non à la fin du XIIIe siècle comme dans la légende. L’étranger n’appartient pas à cette société et, avant de partir, dit seulement « C’est donc ainsi ? ». Il s’éloigne de la ville non pour n’avoir pas reçu la somme promise mais parce qu’il attendait des échanges, des paroles, des regards, de ne plus être vu comme un étranger. Il revient un an plus tard et joue à nouveau, cette fois « un chant d’une beauté, d’une force inouïes. Il portait des vies secrètes, singulières, sauvages, inventait des sentiers, ciselait et distinguait recoins et profondeurs. » Le chant porte tout ce qui est contraire à la ville, le vivant, le mystère, l’individuel, l’imaginaire, et seuls les enfants le comprennent, non encore "intégrés" dans la société fermée des adultes qui restent « sourds à l’appel, irrémédiablement ».

Comme dans la tradition, l’étranger entraîne les enfants qui disparaissent à jamais, mais ce n’est pas le vent qui, parfois, porte leur rire : quelques habitants qui, « devenus un peu fous, croient entendre, mêlé au vent » leur « rire insoumis ». Florence Pazzottu conserve les caractéristiques du conte (un héros, une épreuve à surmonter, la résolution des difficultés) en introduisant, sans forcer le ton, des éléments de la vie contemporaine. Ce faisant, elle garde au conte le charme de la lecture en lui ôtant ses aspects surannés et fait passer une critique claire de la société, lisible quel que soit le lecteur.

Florence Pazzottu (texte), Hugues Breton (encres), Le joueur de flûte, éditions Lanskine, 2022, np, 13 €. Cette recension a été publié par Sitaudis le 26 juillet 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : florence pazzottu, le joueur de flûte : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2022

Elke Erb, Sonance, dans L'Ours blanc

L’Ours blanc est une revue publiée à Genève, à publication irrégulière et à pagination variable. Chaque livraison est consacrée à un(e) seul(e) auteur(e), avec une notice biographique et bibliographique dans un cahier central. Elke Erb (née en 1938) n’a pour l’instant été publiée en français que dans des revues ; les poèmes traduits par Vincent Barras sont extraits de pages continues de Sonanz (2019, d’abord en 2008).

Une remarque liminaire de l’auteure porte sur la composition des textes : ils sont écrits à partir de « notations de cinq minutes », rédigées pour l’essentiel entre l’été 2002 et mi-juillet 2005. Au moment de la reprise du manuscrit et de sa mise au net, elle s’est aperçue que ces « suites de mots semi-automatiques » avaient permis de faire disparaître des inhibitions et s’organisaient en thèmes « existentiels tout autant que théoriques ». À trois exceptions près les vingt-huit poèmes retenus, de longueur inégale (aucun ne dépasse la page) sont titrés.

Dans la brume du matin on distingue des éléments du paysage sans pouvoir à coup sûr les identifier, il faut attendre pour nommer des formes trop incertaines : la lecture de Sonance produit un effet analogue, ce n’est qu’après plusieurs lectures que des lignes se dégagent. On repère des liens d’un texte à l’autre, des répétitions, des reprises de thèmes, des jeux phoniques bien restitués par le traducteur (« lisière/clairière », « siège, piège »). Rien jamais qu’on puisse qualifier d’incompréhensible, simplement le sens n’est pas "donné", et ne peut l’être, ce qui surgit des premières notations, avant réécriture, portant beaucoup sur le passé. Des lieux, des moments viennent en effet des jours de l’enfance, passé « depuis longtemps maintenant ». On pense par exemple à l’image du père, à celle de l’enfant dans le giron de la mère (‘le regard qui élève de la mère »), de l’adolescent ensuite (« Mansarde d’étudiant »).

De cette « vie vécue » s’imposent dans le présent l’image du chat « miaulant encore à peine », celle du poulet qui court et « regarder le rattrape », et il y a aussi le ruisseau, le canard sauvage, la haie, l’herbe, peut-être le grand piano. Ce qui se maintient de ces jours lointains au gré des notations n’évoque pas beaucoup le temps de l’innocence qu’on attribue, souvent faussement, à l’enfance. Ainsi, à côté de l’animal plutôt lié au zoo (la girafe), les oiseaux nommés, en dehors du merle, symbolisent rarement la quiétude (corneille, pie) et la colombe présente est aveugle. Cette enfance à peine esquissée est traversée par la peur, la destruction, la mort ; les allusions abondent, parfois en même temps énigmatiques et claire, comme l’ « effroi » d’imaginer ces « nuques qui craquent » dans l’armoire, parfois masquées par le recours à une autre langue pour l’exprimer : Elke Erb cite Shakespeare pour évoquer la mort, « come away, come away, death / (...) fly away, fly away, breath ». On ajoutera que les verbes relatifs à la fuite (courir, s’échapper) accentuent le sentiment d’insécurité. Tout concourt à « un peu répéter secrètement la peur de l’enfant » — rappelons que Elke Erb (née en 1938) a connu la guerre dans son enfance.

Le temps présent n’est pas à l’abri d’aspects peu engageants. Dans la société de consommation vivent aussi « les exclus, ceux qui ne sont plus, plus guère entendus » et, dans les bureaux, les employés sont exploités. D’autres images, peut-être anciennes, seraient liées à la guerre et à ses suites (« villages abandonnés », « parc à ferrailles »). Il est souvent difficile de distinguer présent, passé et construction de l’imagination : comme l’écrit Elke Erb, « je joue / avec des parties du temps », parties qui se mêlent et se confondent. À la suite d’une description du myosotis et de la nigelle de Damas, l’un et l’autre bleus, elle note que leur nom « surgit un peu à la mémoire devant eux, ici ».

Le remuement qui s’opère dans le temps par ces notations laisserait le lecteur devant un vide s’il ne retenait que certaines remarques, comme « Pas d’avant pas d’après (...) un exclusivement maintenant » ; il rencontre aussi des notations qui, rejetant toute métaphysique s’attachent à la vie telle qu’elle est : « Avant cette plante il y a non elle. / Graine, germe. Pousse, feuille, branche, fruit. »

Donc, ce qui est à retenir, « C’est ainsi, c’est » et la récurrence de « Ça, on ne le sait pas ». Leçon poétique de matérialisme...

Elke Erb, Sonance, traduction de l’allemand Vincent Barras, L’Ours blanc, 2022, 32 p., 5 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 22 juillet 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elke erb, sonance, l'ours blanc | ![]() Facebook |

Facebook |

03/09/2022

Marc Chodolenko, Bingo : recension

Tout livre, de prose ou poésie, est construit à partir de contraintes plus ou moins visibles, parfois exposées par l’écrivain ; Chodolenko, avec le titre retenu, semble bien donner les "règles du jeu". Rappelons, avec Wikipédia, ce qu’est le bingo. Jeu de société venu des États-Unis, il repose sur une grille que le joueur doit remplir de nombres avec 90 boules ; elles sont tirées une à une grâce à un boulier et les joueurs cochent les numéros inscrits sur leur grille ; le premier à avoir rayé tous les numéros d’une même ligne, d’une colonne ou d’une diagonale, dit « Bingo ». Une variante remplace les numéros par des phrases, précisément des lieux communs. Chodolenko propose une grille deux avec 106 phrases numérotées, une troisième avec ces phrases dans un autre ordre. Un avertissement liminaire indique que le lecteur peut retrouver « l’ordre initial » et reconstruire la grille un. Un second ensemble de phrases, titré "Verbiage des choses", est formé de deux grilles, la seconde mêlant autrement les phrases de la première, mais cette fois aucune n’est numérotée.

Y a-t-il beaucoup de lecteurs qui, une fois lues les deux grilles numérotées, reconstruiront la grille originelle pour reconstituer les transformations opérées par Chodolenko ? Il faut un peu de patience et l’on s’aperçoit alors que l’ordre des phrases dans les nouvelles grilles n’est pas dû au hasard, comme il l’est dans le jeu. En retenant l’emplacement des cinq premières phrases, on note des régularités dans la grille deux : les phrases 2, 3 et 4 se trouvent respectivement aux pages 23, 33 et 13, la phrase 1 page 30 et la phrase 5 page 35. On peut supposer que d’autres régularités pourraient être mises au jour — elles existent aussi pour les premières phrases de la grille trois. Sans doute faudrait-il relever la place d’autres phrases (pourquoi pas de toutes ? ) puisque le sens de chacune d’elles dépend en partie de son contexte, si elle n’est pas écrite pour être isolée telle une maxime. Bingopropose donc une quantité indéfinie de lectures, quand on passe de la grille originelle à ses deux transformations et rien n’empêche le lecteur de construire une nouvelle grille — des centaines d’autres grilles —, un nouvel ordre, ou désordre, des phrases, offrant d’autres lectures. On pense évidemment au livre de Raymond Queneau qui, à partir de 14 sonnets, a donné à reconstruire Cent mille milliards de poèmes (titre du livre, 1961).

Ce qui retient n’est pas, ou pas seulement, le plaisir de repérer les variations dans l’ordre des phrases, mais de comparer en commençant par un échantillon les modifications du sens selon le contexte. Dans la grille originelle, la phrase initiale a pour noyau le fait que dans le cinéma l’écriture « fait se succéder les signes comme dans un jeu de bonneteau », mais « sans enjeu », et donc que le spectateur ne trouve son compte qu’à regarder la manipulation des images. On peut lire dans cette première proposition la manière de faire de Chodolenko, qui joue le rôle du bonneteur. Toujours dans la première version, il est question dans la seconde phrase du spectateur devant le danseur sur une scène ; alors que devant l’écran il ne voyait que « planitude », il éprouve maintenant « cet effort de délivrer son corps ». Ici, comparaison et continuité des contenus, mais la grille deux construit des figures différentes.

Cette fois, la phrase (n° 14) qui précède la proposition de départ resitue la question du sens et de son interprétation, dans la relation de parole, lieu par excellence des « équivoques » qui, avec le temps, se modifient sans cependant disparaître, « nécessaires à la perpétuation de notre native et vitale désillusion ». La phrase qui suit (n° 91), elle, porte sur le choix d’imaginer, faute d’en disposer dans la vie vécue, des images glorieuses de soi en prenant le « masque de princes, de capitaines, de philosophes, ou encore du taureau, du serpent, de l’oiseau, comme les primitifs s’en couvrent la tête avec tout autant de sérieux et d’efficacité ». Passons au "Verbiage des choses" ; toutes les phrases, courtes, ont un aspect double ou plutôt ce qui en est d’abord prédiqué est ensuite annulé, et ce dès le début : « Brutalement rejeté le drap déploie dans l’air une aile froissée ». Il faut alors se souvenir du sens du mot "Verbiage", « Abondance de paroles vides de sens ou qui disent peu »*. Ce qui est posé (le drap) change complètement d’aspect (une aile), le mégot de cigare jeté dans le caniveau ressemble à un étron, etc. ; ce qui est avancé par mots à propos d’une chose « dit peu » puisque pouvant être presque aussitôt transformé. Ce sont toujours en scène des choses qui n’arrêtent pas habituellement l’attention — chaussure, flaque, stylo, grappe, braguette, etc. —, parfois pourtant en relation avec le livre, « À peine soustrait à l’épreuve du feu l’écrit est livré à la presse et à la flétrissure ineffaçable des postérités usurpées ».

Dans le second ensemble comme dans les deux premières grilles, se dessine une vision des choses du monde, du rapport des hommes entre eux et à leur environnement, fondée sur l’illusion, sur le fait que l’Autre, le « je » ne sont jamais où l’on croyait qu’ils étaient, toujours un peu ailleurs. Il serait peut-être intéressant de reconstruire entièrement la grille originelle du premier ensemble, mais on peut aussi se demander si cette remise en ordre a plus de sens que l’essai d’associer autrement les 106 phrases : verbiage sans fin, ce qui serait une des leçons de ce livre qui joue ainsi avec le lecteur.

* Définition du Trésor de la langue française.

Marc Chodolenko, Bingo, P.O.L, 2022, 96 p., 12 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 14 juillet 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marc chodolenko, bingo : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

28/07/2022

Anna Ayanoglou, Sensations du combat

Anna Ayanoglou écrit ses poèmes, comme dans Le fil des traversées (Gallimard, 2019), à partir de sa vie de femme, en particulier de son vécu amoureux. Le livre est partagé en deux « mouvements » aux titres éloquents, "La dévoration" et "Ce savoir, se savoir", avec entre eux un « intermède » titré "Nourritures". Le mot « sensations » pourrait surprendre (on attendrait peut-être « sentiments », qui d’ailleurs n’est pas exclu du texte), il est plus en accord avec ce qui est une trame du livre esquissée dès le début : « Pas tout à fait un cœur / ou parce qu’un cœur un corps à prendre — le prochain amour se prépare comme un tremblement ». Double aspect donc : « le rêve et le feu », et leur « combat » dans les poèmes.

Les amours vécues abolissent le temps, ou cherchent à l’abolir, d’une certaine manière en sortant de ce qui gouverne les jours, le travail, les obligations quotidiennes : « je peux être ce désordre, toutes tripes exprimées » écrit la narratrice. Alors, la durée de la relation n’a pas à être pensée (« le nous ne se dissout pas »), contre le temps tous deux se racontent leur vie d’avant la rencontre qui, par leur origine (« pays perdu, chacun le sien »), apparaît en dehors de leur présent. Ils ont d’ailleurs dû, au hasard de leurs déplacements, s’adapter à une nouvelle langue, « la langue étrangère — ce chemin du début — comme une seconde enfance » ; la langue de l’un devient, quand cela est nécessaire, un moyen de s’absenter, ce que fait l’amant, mais les mots inconnus peuvent provoquer le « plaisir » de ne pas comprendre et, toujours, essayer d’approcher la langue de l’autre.

Dans le désordre voulu, ce qui nourrit, paradoxalement, c’est un retour vers le passé, à une vie dans d’autres lieux. Les souvenirs évoqués renvoient au Fil des traversées avec la mention du parc Vingis à Vilnius, en Lituanie, avec un temps en Estonie (« ressurgissent le lac (...)/ les oiseaux »). Les « liens noués » alors étaient vécus dans une sorte de transparence, « nue, à nouveau première / ma joie peut reverdir », et ces jours semblent ne pouvoir disparaître comme inscrits hors du temps, « revenue / mémoire œil d’or inaltérée ». La mémoire d’un autre temps heureux n’existe dans le présent que grâce au nouvel amour, sinon, assure la narratrice, la vie ordinaire « me paralyse la mémoire », et dans ce nouveau temps où le corps vit, la nudité, à nouveau, introduit la transparence, du moins celle des corps.

La métaphore exprime clairement la rencontre des corps, « Nous avons commencé par le chaos / (...) par le brasier » ; il n’empêche que satisfaire le désir laisse ensuite des questions sans réponse : « qui es-tu ? / que veux-tu ?/ ». L’essentiel est peut-être de toujours s’inventer dans la relation à l’autre et d’éviter la norme, donc de ne pas tenter chaque fois d’être « constructif ». Anna Ayanoglou (se) propose pour y parvenir de suivre, autant que faire se peut, trois règles liées, « nourrir en soi le feu / ne pas perdre la force / savoir construire la ruse », règles répétées dans la quatrième de couverture. Les règles, cependant, ne protègent pas de ce que la réalité peut avoir de violence ; se retournant vers son enfance, la narratrice fait allusion à des « cicatrices », au « déchirement » qu’elle a connu et, ajoute-t-elle, « les miennes se rouvrent » à la fin d’une liaison, « les larmes sont pour ce temps-là ». Parallèlement, le refus de l’immobilité, de « l’enveloppe épaisse », n’est pas seulement dans le « feu » ; parcourant son passé, elle s’effraie, « je n’ai fait que ça ; tout ça au lieu d’écrire », et affirme son choix : l’écriture ou la famille, « à chacun son foyer premier ».

Anna Ayanoglou a choisi d’écrire en vers "libres" non rimés ; ses poèmes débordent rarement la page et sont souvent organisés (outre le point et quelques virgules) avec pour ponctuation le tiret : elle isole ainsi des groupes syntaxiques, ce qui contribue à introduire un rythme et à changer la lecture de ce qui aurait pu n’être qu’un "récit de vie". Dans le même sens, on repère vite de fortes régularités dans ces vers qui s’éloignent toujours de beaucoup de vers libres où l’on va à la ligne selon la syntaxe. Par exemple, au hasard, dans "J’ai tant aimé, II" : 6 /4 // 6 /6 /7 / 6 / 7 // 6 / 6 / 9 / 6 // 10 / 10 / 11 // 6 / 3 / 7 / 2. On découvrira des régularités analogues dans de nombreux poèmes.

On peut penser, à la lecture de Sensations du combat, à un parcours qui n’aboutit pas à une fusion du rêve et du feu exposée au commencement du livre. Si l’auteure suggérait alors que « l’espoir / n’est plus un vain secours », elle conclut dans le dernier poème, « Je ne construis pas d’espoir » ; recommencer, toujours, puisque qu’aimer est « vivre contre le temps », mais savoir que, le parcours terminé, on écrira « — je ne crois qu’au présent ». Seuls les mots resteront.

Anna Ayanoglou, Sensations du combat, Gallimard, 2022, 84 p., 13 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 26 juin 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna ayanoglou sensations d'un combat, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

20/07/2022

Étienne Faure, Vol en V

Les livres d’Étienne Faure, de Légèrement frôlée à Vol en V, se caractérisent autant par leur unité formelle que par celle de la thématique. Les poèmes recueillis ici ont été pour l’essentiel publiés dans des revues, réunis en huit ensembles titrés de dimension à peu près égale (de dix à douze vers), sauf le second ("Que ne suis-je", dix-huit) et le dernier ("Jours de repos", dix-sept). En épigraphe avant le premier ensemble, deux citations en relation avec le titre, de Rilke (« Nous nous touchons comment ? Par des coups d’ailes ») et de William Carlos Williams (« Comme à chaque saison c’est le désir qui les fait venir de si loin »), suggèrent aussi des lignes de lecture. D’autres extraits, avant un groupement de poèmes ou précédant un poème situent le recueil dans un horizon poétique (Thomas Bernhard, Hölderlin, Vinci, Gombrowicz, Sylvia Plath, Baudelaire), tout comme les allusions à tel poète (Villon, Louise Labé, Musset, Césaire et Apollinaire — qui est même présent avec un vers de Zone) et l’emploi de mots de diverses langues (anglais, allemand, espagnol, polonais).

En accord avec le titre, les oiseaux apparaissent à différents moments du texte, sous ce terme général, parfois qualifié (« oiseaux garancés »), plus souvent désignés par un mot précis. On trouve l’hirondelle et, rencontrés au cours d’un voyage, les oiseaux des îles, mais plus souvent les oiseaux de la ville, ceux notamment du cimetière du Père Lachaise fréquenté par le "je" narrateur (pies, corbeaux et corneilles). Les oiseaux ont une fonction précise liée à la poésie d’Étienne Faure : pour une partie d’entre eux, les poèmes sont construits à partir de ce qui est regardé, écouté, senti, touché. Corbeaux et corneilles sont les « fruits noirs de l’hiver », à voir le linge suspendu aux fenêtres on imagine une vie, « des désirs à distance » ; l’on entend les « parlements des corbeaux », le « boucan des oiseaux », le bruit des voix, « le fond de l’air embaumait l’orage », on se souvient du « parfum de résine » et de divers matériaux « pressentis par les doigts ». Cette "poésie du corps" implique la marche, pour « voir le plus de choses » et éprouver le « raffut du monde », aussi pour « continuer d’écrire comme d’être ébloui / à regarder le monde ».

Les peintres et leurs tableaux sont, justement, un élément de cette poésie du regard. Peintres d’oiseaux — Breughel a peint La Pie sur le gibet, Johannes Larsen les oies bernaches qui partent plein sud — mais pas seulement, aussi Kirchner, Van Gogh, Paul Schaan, Soulages, etc. Par ailleurs, mettant en scène le portrait ancien d’une femme qui regarde avec passion celui qui la photographie, le narrateur devient « lui aussi le photographe » regardé. Il n’est pas surprenant qu’il se demande « comment peindre les sons » puisque la musique est « dans l’air, en vol ». L’homme, depuis Icare, a une relation particulière à l’oiseau ; ici, les aigles et ceux qui font de la voltige en parapente, en même temps « déploient / maintenant leur pleine envergure / plume ou rémige de polyester ». Une autre relation est établie entre l’oiseau, son vol et les humains, précisément avec l’écriture, longtemps « écrire et voler étaient le sort des plumes ».

Les migrateurs empruntent « la route en V » et, quelques mois plus tard, eux « qu’on avait cru défunts » sont « réapparus en V ». Ces migrateurs en évoquent d’autres : la grand-mère du narrateur « sans patrie / sans amis », une vie aux espoirs déçus. Étienne Faure, ici comme dans tous ses livres, est attentif à l’Histoire, en particulier à celle des gens ordinaires, à tous ces oubliés sans nom. Le narrateur s’arrête devant une petite plaque sur un mur, seule trace d’un homme abattu à cet endroit pendant la dernière guerre — que dire ? « nous allons mourir et personne n’en saura rien » — et il rappelle qu’il vit dans un quartier de Paris qui fut « raflé en Quarante-deux ». Il entend le « bruissement du temps » (on pense à Mandelstam), découvre « la place herbue du théâtre » d’une cité disparue, et la forme de nuages dans le ciel lui rappelle les montgolfières de 1870, la Commune contre les Prussiens.

L’écriture d’Étienne Faure est reconnaissable par certains caractères récurrents de livre en livre. La plupart des poèmes sont construits en une seule phrase qui, d’un bout à l’autre, explore le thème retenu — en cela peu proustienne. Cela ne signifie pas que des poèmes en deux (le premier, entre autres) ou trois phrases soient exclus, loin de là. Les vers ne sont pas rimés mais les consonances et les paronomases abondent ; on accumulerait les exemples : « en pleine / flexion, extension, affliction, action », « les fleurs bisannuelles, bigarrées, bizarres », « le minéral brouhaha des mots, fracas d’une langue insistante » et, en jouant avec les langues, « un songe — a song —/vieux regain — again — refrain » ; etc.. Les vers non comptés ne sont pas pour autant de la prose qui va à la ligne ; prenons un poème au hasard, pour constater qu’Étienne Faure se soucie du rythme, ainsi pour le premier poème : 14/11/11/124/13/13/12/16/11/11/13/13/11/11/11/8.

On relève fort peu de rejets hors de la norme (« go-/élands », « haut-/de-forme », mais un emploi important de tournures et mots familiers, qui répondent à leur manière au souci de dire la vie quotidienne ; on lira donc grolles, godasses, nippés, grimper sec, tu parles ; tomber des cordes, des curés, des bobards, etc. On notera que huit poèmes débutent par « Que ne suis-je », titre de l’ensemble, renvoi à Jude Stéfan (Que ne suis-je Catulle, 2010) qui lui-même connaissait "Que ne suis-je la fougère" de Charles-Henri Ribouté (1708-1740). Ce qui est nouveau formellement dans ce recueil, à côté de poèmes très courts, ce sont deux poèmes qui débordent largement le format habituel, et un essai de calligramme (autre allusion à Apollinaire), un autre de haïku.

Les oiseaux reviennent dans la dernière partie du livre, notamment « un wróbel » (mot polonais pour "moineau"), dont le bruit du vol, de la fuite, est traduit par « frrrrt », mot qui termine le livre. La poésie d’Étienne Faure travaille les « horizons multiples » de la langue pour faire passer quelque chose de ce qui est là, devant chacun qui prête attention à ce qu’il rencontre ; pour cela, il faut sans doute apprendre à regarder, écouter, et « noter la phrase avant qu’elle ne s’envole / froissement perpétuel des mot

Étienne Faure, Vol en V, Gallimard, 2022, 144 p., 16 €; Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 17 juin 2022.

Le commentaire de sitaudis.fr

Gallimard, 2022

144 p.

16 €

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, vol en v, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2022

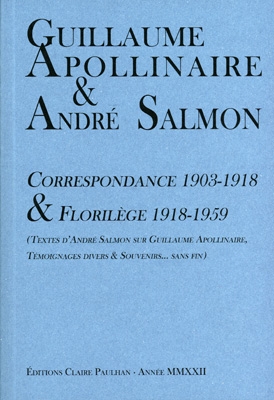

Guillaule Apollinaire & André Salmon, Correspondance 1903-1918 : recension

« Une amitié qui ne peut finir »

Guillaume Apollinaire (1880-1918) et André Salmon (1881-1969) se sont rencontrés dans un caveau littéraire le 25 avril 1903 et, rapidement, sont devenus amis. Salmon, journaliste, vivait à Paris, Apollinaire y était alors employé de banque et logeait chez sa mère dans la banlieue, ce qui explique que leur correspondance soit peu abondante. Des lettres ont peut-être été perdues, aucune n’est donnée de novembre 1905 à juin 1906. L’éditrice de l’ensemble a ajouté divers documents : des dédicaces, des textes que l’un écrivait pour saluer une publication de l’autre. Le florilège rassemble les proses et poèmes que Salmon, tout au long de sa vie, a publiés autour d’Apollinaire et de son œuvre.

Bien des lettres sont des témoignages d’amitié, ainsi, Apollinaire envoyant à Salmon des épreuves de poèmes pour une revue qu’il n’a pu relire, précise « si recopiant (...) il m’était échappé quelque erreur, corrige comme ton bon goût te l’inspirera ». La dédicace de L’Héresiarque & Cie du même à son ami est le témoignage d’un lien très fort, « Hommage d’une amitié qui ne peut finir », comme celle de Salmon pour Monstres choisis, « Ton vieil ami qui t’admire » Dans le même sens, Apollinaire envoie à Jeanne Salmon une lettre protestant de son amitié et s’excusant de ses possibles maladresses. Aucune surprise donc à lire les comptes rendus que les deux amis font de leurs ouvrages respectifs ; on note que Salmon voit justement dans Les peintres cubistes que « les plus belles pages du livre sont incontestablement celles consacrées à Pablo Picasso » — tous deux avaient rencontré le peintre en 1905. Les lettres d’Apollinaire étaient parfois sous forme de poème : on retient en particulier celui du 13 juillet 1909, jour du mariage de Salmon, où il écrit : « On a pavoisé Paris parce que mon ami André Salmon s’y marie ». La dernière lettre est de Jean Cocteau à Salmon, « Le pauvre Apollinaire est mort. Picasso est trop triste pour écrire — il me demande de le faire ».

Les vingt textes du florilège abordent plusieurs aspects de la vie et de l’œuvre d’Apollinaire, l’ensemble débutant par l’annonce de son décès, puis continuant par son rôle pour faire connaître les jeunes peintres. Dans un tombeau poétique, Le jour et la nuit, Salmon rapporte les honneurs militaires rendus à Apollinaire et donne aux douze soldats et au lieutenant des professions toutes à des degrés divers liées aux goûts d’Apollinaire ; le poème s’achève avec le nom d’Ungaretti qu’Apollinaire avait rencontré à Paris et dont il avait traduit quelques poèmes. Salmon revient sur les années de la création des Mamelles de Tirésias et développe à propos des « intentions radicales » d’Apollinaire homme de théâtre. La reprise par une jeune troupe en 1938 de la pièce est l’occasion de prendre ses distances vis-à-vis des « débordements surréalistes », mais Salmon note justement dans ses Souvenirs sans fin le rôle de précurseur d’Apollinaire : le poème "Lundi rue Christine" (publié dans Calligrammes) a été composé à partir de propos « ou idiots en plein, ou incohérents » recueillis et assemblés, bien avant « la première intuition surréaliste ». Dans un passage des Souvenirs sans fin, il fait la chronique de « celui qui ne sut pas jouer avec l’Amour », rendant ailleurs hommage à l’épouse, Jacqueline, qui « administrera pieusement, scrupuleusement la carrière posthume de Guillaume Apollinaire. ». En 1952, il préface un recueil de poèmes inédits, Le Guetteur mélancolique, en 1954 il relate quelques traits de la vie d’Apollinaire depuis leur rencontre jusqu’au 9 novembre 1918. Il suit également l’activité de journaliste de son ami, qui le remplace à L’Intransigeant, fondant la rubrique "La Vie artistique" tenue de 1910 à 1914.

Les événements, les lieux et les personnes évoqués sont pour nous fort éloignés dans le passé et, souvent, il faudrait avoir recours à une documentation dont on ne dispose pas immédiatement pour éclairer la lecture. Jacqueline Gojard a annoté tout ce qui pouvait apparaître obscur, suivant ainsi les principes des éditions précédentes de correspondances, mais elle apporte au lecteur quantité de renseignements supplémentaires qui aident à suivre la vie littéraire et artistique d’une partie du XXe siècle. Deux exemples. Dans une lettre de Salmon à son ami, deux phrases restent incompréhensibles pour le lecteur : « Lis ce soir les Échos. Je suis au courant par Picasso » ; il s’agit, ce qui est relaté en détail dans deux notes, du fait que Braque n’a pu exposer au Salon d’Automne en 1908, refusé par certains organisateurs, dont Matisse qui avait « fait exclure les transfuges du fauvisme, ralliés à Cézanne et proches de Picasso ».

"Vie ancienne", souvenirs de Salmon dans un volume d’hommage à Apollinaire en 1923, est repris dans le florilège : Salmon y raconte qu’ils avaient écrit ensemble une « folie-opérette » (Le Marchand d’anchois, 1906) dont il donne un refrain, « je suis le phoqu’comique / Palmé au nouvel an / D’palm’s académiques / Par le duc d’Orléans » : une note précise qu’il s’agit d’une « allusion plaisante à une expédition au pôle Nord, entreprise par le duc Philippe d’Orléans, fils du comte de Paris, en 1905 ». Rien dans l’érudition des éclaircissements n’est pesant et certains ajouts à des faits anecdotiques peuvent amuser l’amoureux de littérature. Rapportant que Salmon allait régulièrement passer la fin de semaine chez ses parents à Chelles, dans la banlieue est de Paris, l’éditrice du texte ajoute la référence au poème "Chelles" de Victor Hugo dans les Chansons des rues et des bois.

La densité de cette édition critique conduit à revenir régulièrement à la lecture des notes : mine que l’on n’épuise pas. On retrouve les index propres aux éditions Claire Paulhan et les illustrations ; elles sont cette fois très nombreuses, plus d’une centaine : photographies et portraits d’Apollinaire et de Salmon, dessins et peintures de Salmon (Picasso, son épouse Jeanne, natures mortes), reproductions de couvertures de revues et de livres, de journaux, d’enveloppes, de cartes postales, de lettres. Un régal !

Guillaume Apollinaire & André Salmon, Correspondance 1903-1918, & Florilège 1918-1959, édition établie, présentée et annotée par Jacqueline Gojard, éditions Claire Paulhan, 2022, 486 p., 39 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 8 juin 2022.

Publié dans Apollinaire Guillaume, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume apollinaire, andré salmon correspondance, amitié : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

26/06/2022

Albane Prouvost, renard poirier

Comment lire le dernier livre d’Albane Prouvost, au titre aussi déconcertant que ceux des livres précédents, meurs ressuscite (P. O. L, 2015), publié quinze ans après ne tirez pas camarades (Unes, 2000) ? Les relire à la suite laisserait penser qu’ils ont été écrits l’un à la suite de l’autre. Nul besoin d’être très attentif pour repérer une forme particulière de répétition ; « le léger trouble de l’horizon / le léger trouble de l’horizon /nous posons les pieds sur une terre plate / nous posons les pieds sur une terre plate » (ne tirez pas camarades, p. 24), « cher renard au cœur de poirier / aussi cher renard au cœur de cerisier / puisque je t’autorise // « cher renard au cœur de poirier / aussi cher renard au cœur de cerisier / puisque je t’autorise » (meurs ressuscite, p. 45), « avez-vous des questions renards embrasés ? /// renards embrasés posez vos questions /// avez-vous des questions renards embrasés ? / renards embrasés posez vos questions » (renard poirier, np).

Le plaisir de relire les trois livres conduit à les rapprocher encore par la persistance des références à la littérature soviétique des riches années 1920, respectivement Maïakovski, Essenine, Chklovski (sont aussi présents Leopardi et Milosz), Khlebnikov, Mandelstam (aussi Pouchkine), Mandelstam enfin avec un vers en exergue, « le poirier a tiré sur moi ». On note enfin que quelques mots (maison, pommier, cerisier, renard, neige, etc.) sont présents dans les trois livres, comme des pierres qui s’assemblent pour construire un édifice différent chaque fois, mots « voix de la matière » pour Mandelstam ("Cahiers de Voronej"). L’écriture reprend pour les utiliser selon d’autres combinaisons des mots qui n’ont pas pour fonction de désigner — le mot n’est pas la chose — et, pour citer encore Mandelstam, « Tous les mots se valent » ("Simple promesse"), d’où dans renard poirier des propositions comme « le plus petit poirier du monde est un renard cramoisi ». Écartons le type "Un mot pour un autre", les règles de Jean Tardieu de substitution n’ont pas cours ici.

Il est d’autres liens entre les trois livres, le plus visible est la quasi absence de ponctuation : ne subsiste que le point d’interrogation et l’espacement des vers ou des groupes de vers dans la page. L’opposition de termes, comme dans « meurs ressuscite », est présente sous une autre forme à l’ouverture du dernier livre, (« renard sans renard entre dans la bonne maison ///pas un renard pas une maison »). Cependant les allusions à ce qui renvoie au monde extérieur à l’écriture sont rarissimes ; « irradié » qualifie « poiriers » et « vie » et, non intégrables dans la série « renard-maison-poirier, etc », « bénédiction » et « (fleurs) hassidiques ».

Si le lecteur relève la continuité d’écriture, c’est qu’en effet tout se passe comme s’il fallait recommencer ou poursuivre chaque fois : l’exergue (pris dans Mandelstam), à sa manière, indique la relation avec meurs ressuscite, « le poirier a tiré sur moi » — phrase déconcertante pour le lecteur qui aborde Albane Prouvost. On lit un livre inachevable, ou plutôt un livre qui à intervalles réguliers (2000, 2015, 2022) peut être recommencé avec à peu près les mêmes mots associés différemment. La structure du texte est claire : le texte n’avance pas linéairement mais, par jeu de répétitions et variations ; le premier mot se combine avec un autre mot, puis une autre est introduit, puis un autre... : "renard + maison + raison + neige + couronne + poiriers, etc". On comprend que si l’on dessinait cette structure on obtiendrait une spirale, c’est-à-dire la figure primordiale dans l’univers, de la cochlée à la coquille de l’escargot — et à la Voie Lactée.