16/02/2023

Jude Stéfan, Aux chiens du soir

les yeux d’Emma

ocre fougère bistre clairière

amande noisette et verdissants

au soir ou tristes éblouis de

liesse absents vacants il y

a tout dans les yeux de ton nom

dans le nom de tes yeux le non

de ta promesse aime et âme et elle

aima souverains offensés bruns

et lus par cœur où sont-ils en-

volés où s’égrène ton rire avec ?

trois fois je suis passé devant

ta maison vide sans leur flamme

Jude Stéfan, Aux chiens du soir,

Gallimard, 1979, p. 79.

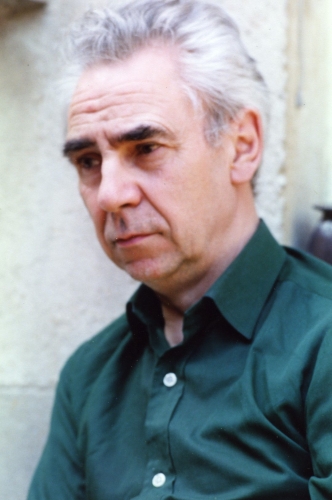

Photo T. H., 2012

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2023

Jude Stéfan, À la Vieille Parque

à h.m. †

dans la nuit, la nuit (qui) remue

les souvenirs les brasse en rêves réveils

les meubles bâillent

déjà ils veillent

massifs, profonds miroirs, avec leurs bras

attendant le gisant

cerné de portraits dans l’ombre qui fixent

ses pieds cirés

qui crient au silence et au meurtre

dans les cloisons dégringolent les rats

un Espoir au passé une morne Consolation

deux bougies vacillent

au-dessus des tapis sanctifiant les pas

perdu le temps du cœur

qu’il repose en chose

les chaises vaquent le livre a oublié

Celui qu’il fallait lire en maître zen

Jude Stéfan, À la Vieille Parque, Gallimard,

1989, p. 30.

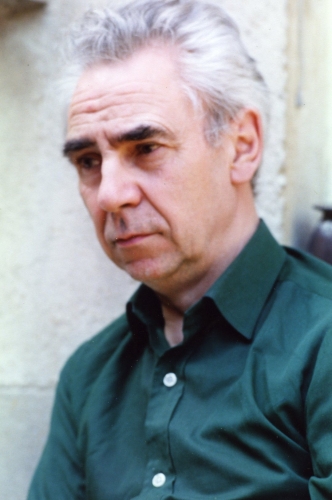

Photo T. H., 1991

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, à la vieille parque, hommage à henri michaux | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2023

Jude Stéfan, Laures

Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

laure VIII

j’ai embrassé ta voix

ma rose carnée

envoûté par les larges boucles de fleuves

comme les amants dans leur coma et qui rêvent

s’apprendre le gin et le cidre

entrecaressés dans la nuit

les plis de ta pitié les râles de ton merci

et tes larmes d’abîme

d’absence qui tombe en froid en deuil

délivre-moi du vomi

retiens-moi de tes rubans

des oiseaux meurent des oiseaux sont tués

dans le lilas des murailles

Jude Stéfan, Laures, ‘’Le Chemin’’/Gallimard,

1984, p. 44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, laures | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2023

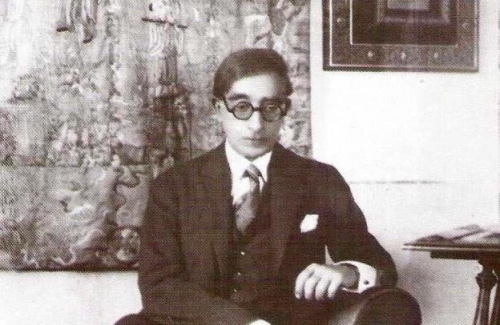

Cavafy, Poèmes

Lustre

Dans une chambre vide et petite — seuls quatre murs

couverts d’étoffes toutes vertes —

un lustre superbe brûle et flambe ;

et dans chacune de ses flammes s’embrase

une lascive passion, un lascif élan.

Dans la petite chambre qui étincelle,

éclairée du feu violent du lustre,

point familière est cette lumière qui en sort ;

ni faite pour des corps timides

la volupté de cette chaleur.

Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis, Les Belles Lettres, 1977, p. 82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cavafy, poèmes, lustre, volupté | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2023

Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant

HAÏ-KAÏ

La nuit du 1er septembre 1923 entre Tokyo et Yokohama

À ma droite et à ma gauche il y a une ville qui brûle mais la Lune entre les nuages est comme sept femmes blanches.

La tête nue sur un rail mon corps est mêlé au corps de la terre qui frémit. J’écoute la dernière cigale.

Sur la mer sept syllabes de lumière une seule goutte de lait.

Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant, Poésie/Gallimard, 1974, p. 198.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l’est, suivi de l’oiseau noir dans le soleil levant, haïkaï | ![]() Facebook |

Facebook |

11/02/2023

Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant

La maison suspendue

Par un escalier souterrain je descends dans la maison suspendue

de même que l’hirondelle, entre l’ais et le chevron maçonne l’abri de sa patience et que la mouette colle au roc son nid comme un panier, par un système de crampons et de tirants et de poutres enfoncées dans la pierre, la caisse de bois que j’habite est solidement attachée à la voûte d’un porche énorme creusé à même la montagne. Une trappe ménagée dans le plancher de la pièce inférieure m’offre des commodités ; par là, tous les deux jours, laissant filer mon corbillon au bout d’une corde, je le ramène pourvu d’un peu de riz, de pistaches grillées et de légumes confits dans la saumure.

Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant, Poésie/Gallimard, 1974, p. 123-124.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l’est, la maison suspendue | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2023

Armand Robin, Lemonde d'une voix

Premier amour

Moi

Je ne vous prendrai même pas la main. J’ai besoin seulement de vous faire une déclaration d’amour… non pas d’amour dans le ciel ni sur terre… d’amour dans le néant qui suivra mon cœur arrêté, d’un amour que trente ans je ne sentirai même pas, d’un amour que seul un peu de cœur éphémère imagera d’éternité.

Elle

Je ne suis qu’une pauvre fille. Je ne fus jamais que cruelle envers vous et je sais que jamais je ne pourrais être que cruelle envers vous.

Je suis une créature comme toutes les autres.

Moi

Mais votre voix muettement est douce.

Elle

Je ne veux pas de l’apparence que l’imagination me donne.

Armand Robin, Le monde d’une voix, Gallimard 1968, p. 86.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, premier amour, incompréhension | ![]() Facebook |

Facebook |

09/02/2023

Armand Robin, Le monde d'une voix

Solitaire

Je n’ai pas de jour selon vos bonjours ;

Mais jours se veulent bonjours

Que dans l’aube authentique du règne du travail.

Mes bonjours ne salueront

Que l’aube authentique du monde du travail.

Armand Robin, Le monde d’une voix, Gallimard,

1958, p. 163.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d’une voix, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

08/02/2023

Jean Grosjean, Une voix, un regard, Textes retrouvés 1947-2004

Senteurs

Le grenier sent la poussière

de nos journées inutiles

visitées par la lumière

qui se glisse entre les tuiles.

Tout ce que l’âme a coupé

dans les enclos du dimanche

a l’odeur de foin séché

qu’on hume aux portes des granges.

Un parfum de bois qu’on brûle

circule à travers les chambres

puisque notre feu posthume

n’est pas éteint sous nos cendres.

Jean Grosjean, Une voix, un regard, Textes

retrouvés 1947-2004, Gallimard, 2012, p. 107.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : une voix, un regard, textes retrouvés 1947-2004, grenier, parfum | ![]() Facebook |

Facebook |

07/02/2023

Jean Grosjean, Une voix, un regard

Nos jours

Il a fallu différer les départs

dont nous rêvons

et recevoir tout à tour

les jours inconnus

lourds de soleil ou de pluie.

Les uns donnaient des pépites,

de l’encens ou du pavot,

mais d’autres d’un air candide

lançaient des questions

qui n’ont jamais de réponse.

L’un posait des chrysanthèmes

sur le lit de nos parents,

l’autre offrait aux fronts d’enfants

pour leur faire ombrage

les lauriers des fortsen thème.

Comment vouliez-vous qu’on parte

quand tant de futurs arrivent

et qu’aucun d’eux ne retire

son rire ou son deuil

sans qu’un autre lui succède ?

Mais dès que les nouveaux jours

seront moins nombreux aux portes

nous irons sur l’autre berge

voir quels anciens jours

sont près à nous recevoir.

(Cahiers de l’ENS, Meknès, n° 4, 1983)

Jean Grosjean, Une voix, un regard, textes

retrouvés 1947-2004, Gallimard, 2012, p. 96-97.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, une regard, partir, futur, passé | ![]() Facebook |

Facebook |

06/02/2023

Jean Grosjean, Une voix, un regard

La Beune

Un grand verger bosselé au fond d’ un vallon, bordé de sombres noyers, avec un néflier tortueux, deux mirabelliers, des quetschiers quelques pommiers penchants. Et la fosse d’un étang à sec. Oui, le ruisseau a été détourné. Il circule entre des roches qu’il lave ou bien il les enjambe avec une sorte de chuchotement, de quoi inquiéter les arbres. Ils ont l’air de se retourner à demi comme les vaches quand on traverse leu pâture.

Surplombé de pentes raides où les forêts s’accrochent, ce vallon ne s’ouvre qu’au nord. Il est livré aux brefs jours d’hiver, aux longs vents d’hiver, à de brusques gels, à des neiges stagnantes. Mais le soleil d’été le regarde par-dessus les bois. Le soleil sait voir, à travers l’eau courante, les galets de grès rose qui somnolent au fond du ruisseau. Et il y a les cris des enfants qui jouent à la guere avec des chutes d’étoffes pour drapeau. Ah les prunes par terre.

Jean Grosjean, Une voix, un regard, Textes retrouvés 1947-2004, Gallimard, 2012, p. 189.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, un regard, nature, eau, jeu | ![]() Facebook |

Facebook |

04/02/2023

Antoine Emaz, Erre

9.08.18

on n’a pas trop prise

sur ce qui vient les mots

prennent au passage

ou parfois rien

et ce n’est pas plus important

qu’une ligne de plus ou de moins

dans une dictée d’enfance

cela peut-être qui remonte

dans la nuit ou le vieux rose

d’une branche de tamaris en fleurs

ce qui ne tient à rien

dans la mélasse du temps un balancement

d’acacia ou de pin

le bleu passé au gris d’une lavande

quelque chose en tout cas

de presque silencieux

et doux

« regret souriant » ou deuil calme

d’un passé sans heurt

juste passé

poussière en suspension dans la lumière

pas plus

Antoine Emaz, Erre, Tarabuste,

2023, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, erre, enfance, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

03/02/2023

Antoine Emaz, Calme

au fond

c’est plus simple qu’en surface

il ne reste presque

que du silence

on a tout l’espace

pour laisser filer

quelques étoiles pâles

fixer deux ou trois mots qui luisent

balises qui tremblent

lampes tempête

et tout le sombre n’est plus vide

plutôt nuit plaid

châle bleu noir

autour sans angles

quand tout se tait

sauf la vie son bruit faible

d’eau qui court

ou de cœur

le poème ne voudrait pas dire autre chose

Antoine Emaz, Calme, Faï fioc, 2016, np

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, calme, mot | ![]() Facebook |

Facebook |

02/02/2023

Antoine Emaz, Plaie

laisser aller la tête dans le jardin

ce matin

il y a l’air libre et bleu

il y a l’envie

de laisser filer

dans les couleurs du jardin

se perdre

s’évacuer

se dissoudre

comme se laver

dans le vert

on y arrivera

on le sait maintenant

on y arrivera

quoi qu’il arrive

on a repris pied assez

même si

on n’est pas à l’abri

Antoine Emaz, Plaie, Tarabuste,

2009, p. 138.

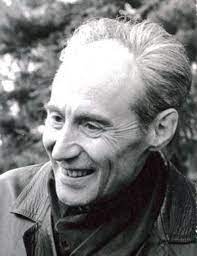

Photo T. Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plaie, savoir | ![]() Facebook |

Facebook |

01/02/2023

Antoine Emaz, De peu

Bleu très bleu

dans le ciel sans fin d’œil

toute histoire engouffrée

rien

quasi lisse vaste couleur quelle

espèce de bleu

sans honte

tant il est sans mémoire

*

ciel plein ciel

sans anges

on rêve leurs battements d ‘ailes

leurs bruits de mouettes folles

d’envol

alors qu’on veut seulement des mots

pour ici

sous l’aplat de l’été

Antoine Emaz, De peu, Tarabuste,

2014, p. 269.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, de peu, ciel, bleu | ![]() Facebook |

Facebook |