11/09/2025

Georges Bataille, Le Surréalisme au jour le jour (Sur Antonin Artaud)

Antonin Artaud

Je le [Antonin Artaud] rencontrai avec Boris Fraenkel dans une brasserie de la rue Pigalle : il était beau, efflanqué, sombre ; il avait assez d’argent, que lui rapportait le théâtre, mais il n’en avait pas moins l’air famélique ; il ne riait pas, il n’était jamais puéril, et bien qu’il parlât peu, il y avait quelque chose de pathétiquement éloquent dans le silence un peu grave et terriblement agacé qu’il observait. Il était calme : cette éloquence muette n’était pas convulsive, elle était triste, au contraire, abattue, intérieurement rongée. Il ressemblait à un rapace trapu, de plumage poussiéreux, ramassé au moment de prendre son vol, mais figé dans cette position. Je l’ai représenté silencieux. Il faut dire que Fraenkel et moi étions alors les personnages les moins loquaces qui soient : cela pouvait être contagieux, de toute façon cela n’entraînait pas à parler. [...]

Quelques années plus tôt, j’avais entendu une conférence de lui à la Sorbonne (mais je n’avais pas été le voir à la fin). Il parlait d’art théâtral et, dans la demi-somnolence où je l’écoutais, je le vis soudain se lever : j’avais compris ce qu’il disait, il avait résolu de nous rendre sensible l’âme de Thyeste comprenant qu’il digère ses propres enfants. Devant un auditoire de bourgeois (il n’y avait presque pas d’étudiants), il se prit le ventre à deux mains et poussa le cri le plus inhumain qui soit jamais sorti de la gorge d’un homme : cela donnait un malaise semblable à celui que nous aurions éprouvé si l’un de nos amis avait brusquement cédé au délire. C’était affreux (peut-être plus affreux de n’être que joué).

Georges Bataille, Le Surréalisme au jour le jour, dans Œuvres complètes, tome VIII, Gallimard, 1976, p. 179 et 180.

tr

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, le surréalisme au jour le jour, antonin artaud | ![]() Facebook |

Facebook |

27/07/2025

Antoine Emaz, Entretien, 3

Je pense aux carnets de Reverdy, pour qui il y avait également un savoir-faire.

Oui, les notes de Reverdy, c’est une partie de son œuvre que j’ai toujours défendue, que je continue à lire. C’est une forme qui m’a marqué ; la pratique du carnet, de la note, de l’écriture discontinue me vient à la fois de Reverdy et des moralistes. Un texte long comme un article ne me convient pas trop, je préfère sauter d’une idée à l’autre sans suivre un fil.

Tu suis un fil d’une façon différente, c’est au lecteur à effectuer un montage.

Il y a bien l’idée de montage, d’assemblage qui est importante, notamment d’ailleurs pour les poèmes. Une page est constituée de microséquences et le poème lui-même est formé de plusieurs pages. Je réfléchis beaucoup à ces séquences au moment de la reprise. Cela peut m’arriver de bouger ce qui était au départ, dans le carnet. Mais il reste au lecteur une part de travail, tu as raison, un effort de connexion et d’appropriation. De même pour moi, au départ : je dis souvent que ce n’est pas moi qui écrit un poème, mais qu’il s’écrit à travers moi.

Ce n’est pas très clair !

Cela veut dire qu’il y a une sorte de dictée de mots. Quand j’écris le premier jet, il n’y a pas de réflexion, de maîtrise ; moins j’interviens, mieux c’est. Je suis une sorte de pente qui s’organise malgré moi et la réflexion n’intervient qu’ensuite. Donc, une matière première assez grossière, assez mal fichue. Quand cette espèce de dictée de mots s’arrête, je ferme le carnet. Le lendemain, deux semaines après, je le rouvre avec mes outils.

On remplace sans peine dictée de mots par inspiration...

[rire] Mais le mot est trop long ! ins-pi-ra-tion, quatre syllabes ! Sérieusement : il y a un côté magique dans inspiration qui ne me semble pas juste. Cela vient d’en haut ! Chez moi, non, plutôt d’en bas ou d’à côté…

Je ne sais pas ce qui décide de la venue d’un poème et cela m’intrigue toujours. Tu parlais de Tours ; dans d’autres poèmes c’est le monde immédiatement autour de nous qui est en jeu. Pourquoi certains événements déclenchent un poème, alors que d’autres – par exemple la Tchétchénie – n’en ont jamais déclenché, alors que ma révolte est la même devant ces événements. Comme s’il fallait qu’il y ait à la fois un événement qui me bouleverse et que je sois prêt à écrire ; c’est cette articulation-là qui enclenche l’écriture. De là des périodes longues où le carnet reste fermé. Les premières années, je me suis parfois dit que je n’écrirais plus du tout ; je suis complètement dépendant de cette venue du poème sans que je la décide.

La pratique de James Sacré est très différente dans son dernier livre, Broussailles3 : il a décidé d’écrire sur cette question « vers ou prose », il a un projet de livre, il tisse des motifs. Chez moi, il n’y a jamais de décision, de projet de livre. Le plus construit de mes livres, si l’on peut dire ! c’est Entre ; quand j’en étais à peu près à la moitié, je me suis aperçu que j’écrivais continuellement sur le jardin, donc j’ai fini le livre dans le même mouvement, pas du tout voulu au départ.

Comme mes livres ne sont pas vraiment construits, j’ai fini par m’en sortir en introduisant des dates dans les derniers parus.

Mais à partir du moment où tu dates tes poèmes, cela gêne le montage.

C’est vrai, je ne peux pas déplacer les poèmes. Dans Soirs, tu as seulement l’ordre chronologique, reste alors le montage à l’intérieur de chaque poème. Mais dans Os, j’ai croisé chronologie et montage : les poèmes se succèdent avec des dates, mais par les titres j’ai organisé des séries. Donc tu peux lire série après série, ce qui brise l’ordre chronologique ; ce sera la même chose avec Peau, le prochain ensemble.

Les dates, ce sont toujours celles du premier jet. Pour moi, ce sont des repères ; cela permet d’être plus clair quand tu as des références à ce qui nous entoure. C’est aussi lié à la question du temps qui me préoccupe beaucoup. Plus j’avance, plus je me dis que les poèmes c’est ce qui reste d’un temps disparu, c’est un peu comme une mémoire.

Ce serait une poésie-journal ?

Oui, pourquoi pas ? Avec une réserve : je n’écris pas de poème tous les jours. Disons : le journal d’une vie intérieure dont l’écriture serait discontinue.

Le journal, ce sont tes carnets, et les poèmes seraient la mémoire de ce qui est marquant dans ta vie intérieure.

Oui, juste. J’ajouterais : et que je peux écrire, puis publier. Mais c’est vrai qu’avec Ras, Soirs, Os, De l’air et Peau, cela fait une dizaine d’années de vie intérieure en mots – ou plutôt, ce qu’il en reste.

Il me semble qu’il y a un mouvement progressif depuis tes premiers textes pour accorder de plus en plus de place à la vie intérieure. Rien, par exemple, sur la vie du corps.

Cela dépend ce que tu entends par là ; le corps, la sensation est très importante pour moi ; par contre, le sexe est écarté comme, plus généralement, tout ce qui est sentimental. Cela tient à la timidité et à la pudeur, à l’interdit moral aussi – vieillerie d’éducation ! Et d’autres en parlent bien mieux que je pourrais le faire. Une dame me demandait pourquoi je n’écrivais jamais de poèmes d’amour – mais simplement parce qu’il n’en vient jamais dans les carnets. Reverdy affirmait que l’on n’écrit qu’à partir du manque : je crois que c’est vrai pour moi. Donc pas de poèmes d’amour serait plutôt bon signe… pourvu que ça dure !

Sans rire, et plus généralement, quand je veux écrire à partir d’un sujet donné, je n’y arrive pas. J’ai tenté d’écrire pour Jean Marcourel, mort il y a peu de temps, qui était un très bon ami ; après plusieurs tentatives de poèmes, je les ai associées et j’ai abouti à un texte qui se tient à peu près. Alors que le visage de Jean me revient en tête très souvent, quand j’allume une cigarette ou bois un verre. C’est compliqué. Pour que l’émotion devienne maniable, faut attendre.

Avec les notes dans le carnet, c’est différent ; il y a énormément de perte mais l’accès reste ouvert, même pour ne rien dire que la météo du jour, la réaction à une nouvelle, le flux du quotidien…

Dans les Carnets de Du Bouchet, les notes sont très souvent des poèmes.

Très différent ; il y a chez lui une écriture qui est poétique d’entrée, même quand elle a un enjeu réflexif ou de pensée ; les trois volumes sont très beaux. Dans sa prise de ce qu’est le réel dehors, que ce soit la montagne ou la lumière, il a une saisie d’ordre poétique. Sa note est un résultat, si tu veux ; il marchait beaucoup, et je crois que c’était un temps de mûrissement ; ensuite, il s’arrêtait et notait. Giovannoni travaille également comme ça : il me disait qu’il peut avoir un livre en tête pendant six mois, qui mûrit, et à un moment il s’enferme et l’écrit.

Ce n’est pas du tout de cette manière que je travaille. Il y a peut-être une maturation qui se fait, mais c’est plus une émotion qui déclenche de l’écriture et ensuite je travaille. Il y a une matière brute, un matériau d’ordre poétique mais très grossier ; tu verrais les premières versions … Ce que je veux c’est avoir de la masse, il y en a trois fois trop mais peu importe : le lendemain je sais que je vais en enlever. Je vais jusqu’au bout de la force qui me porte ; quand cela s’arrête j’ai écrit 4, 6, 10 pages de carnet, et ensuite je reprends pour élaguer, élaguer, élaguer encore, pour aboutir à une sorte de noyau, à la force qui était vraiment en jeu mais que je ne voyais pas nettement en l’écrivant.

à suivre

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, entretien avec t. h. | ![]() Facebook |

Facebook |

26/07/2025

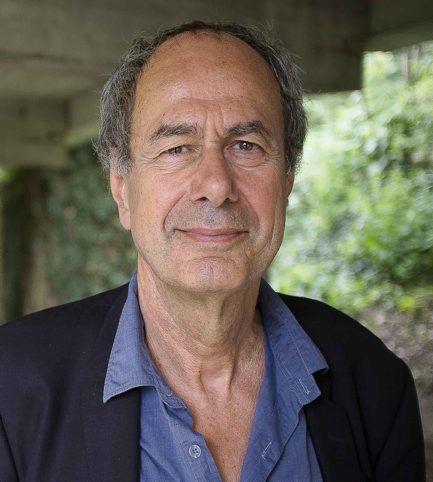

Antoine Emaz, Entretien, 2

Photo T. H., 2007

À propos de ce travail d’élagage, pourrait-on revenir à ton souci des mots brefs. Tu disais que tu les préférais parce qu’ils sont plus simples, mais ils ne le sont pas : quand tu parles du rien ou de la boue, il n’y a aucune simplicité, non ?

C’est vrai. Ce que j’aime bien, c’est une sorte d’épaisseur de sens dans un minimum de son. En plus, les mots que j’aime utiliser, comme rien, bouejustement, sont la plupart du temps très usés - usés par le temps, par leur usage courant. Ils ne brillent pas, ils sont comme délavés à force d’avoir été utilisés par tout le monde dans la vie quotidienne ; il y a une profondeur du banal qui m’intéresse beaucoup. Je crois qu’on peut aller au plus profond de soi, ou de sa méditation sur la vie, sur la mort, avec des outils très simples.

J’aime bien aussi employer ces mots parce qu’ils offrent souvent la possibilité d’un double sens, d’une double lecture. Par exemple, « la vie dure ». Et puis, je n’aime pas quand il y a trop de musique ; je peux admirer quelqu’un comme Claudel dans ses vers ou son théâtre, mais ce n’est pas du tout ma direction, j’ai besoin de choses plus resserrées.

Quand on te lit, grâce à ces mots usés, on a l’impression que rien ne se passe ; il faut être attentif et respecter ta ponctuation, tes blancs, tes arrêts : à ce moment-là, les mots se chargent, comme une batterie se charge. Je pense au Reverdy de La Lucarne ovale, des Ardoises sur le toit …

Oui, et en cela je dois certainement quelque chose à Du Bouchet et à Reverdy. L’idée que le blanc te permet de charger un mot qui, sinon, resterait inerte, c’est tout à fait juste. Le blanc, c’est la résonance du mot, ce qui lui donne du relief. Dans les livres de Reverdy, au moins jusqu’aux Cravates de chanvre, on est à ce sujet dans quelque chose qui continue de nous interroger dans le contemporain.

Pourrait-on parler du problème de la mémoire, pas seulement de la mémoire des événements, aussi de la mémoire de l’enfance – il y a des fragments du temps de l’enfance qui viennent dans certains poèmes.

Cela vient plus souvent maintenant. Dans Peau, ensemble écrit depuis 2005, trois ou quatre poèmes renvoient très directement à l’enfance, de manière quasiment descriptive, ce qui n’était pas possible il y a vingt ans. C’est pourquoi François-Marie Deyrolle s’est arrêté à 1997 pour l’anthologie Caisse claire ; après 1997, notamment avec la série, Soirs, Ras, Os, De l’air, Peau, il y a des motifs qui sont apparus, absents auparavant. Notamment l’enfance et les événements du monde, le fonctionnement de la mémoire aussi. Est-ce que cela tient au vieillissement, ce motif de l’enfance ? À la mort des parents ? Je ne sais pas.

Mais cette mémoire de l’enfance est donnée au même plan que le présent ou que le proche passé ; on a l’impression que tous les temps se confondent.

Tu as raison. Je ne distingue pas les différents plans ; du présent est mêlé à du passé proche ou du passé lointain. Je ne sais pas comment cela fonctionne, je constate que c’est comme ça dans mon écriture. Dans un poème je ne "veux" jamais me souvenir, c’est le souvenir qui s’impose.

Quand tu travailles ta matière, tu sais bien qu’il y des temps différents…

Oui, et je les laisse tels quels. J’ai toujours tendance à faire confiance à ce qui s’est écrit au départ, comme malgré moi, comme si une vérité personnelle apparaissait dans le poème qu’il fallait que je respecte.

Ce que je lis quand le texte se rapporte à l’enfance, c’est toujours quelque chose de très obscur ; tu parles d’un mouvement vers l’origine dans un poème, « Comprendre que l’on n’en finira pas avant de connaître l’origine »…

Il s’agit bien pour moi d’essayer de voir d’où ça vient. Pour employer un vocabulaire chrétien, sans l’être, il y a bien une sorte de péché originel, c’est-à-dire qu’il y a quelque chose dans "vivre" qui est faussé dès le départ, quelque chose de raté dans "vivre", et j’ai une conscience profonde de cela, qui a été fortement aiguisée par diverses circonstances. On ne comprend pas forcément ce qui est faussé, ce qui est raté, mais c’est, d’évidence. « Dans chaque poète il y a un enfant qui pleure », écrivait Reverdy. Chez tous les poètes que je connais un peu, derrière le masque social tu trouves une fêlure dès que tu grattes un peu, et il y a un lien entre cette fêlure et l’écriture, même si on n’est pas capable de le définir. Mieux vaut sans doute ne rien en savoir !

Mouvement qui évoque Beckett…

J’aime beaucoup Beckett ; chez lui tu retrouves cette simplicité, le très peu de mots pour aller au plus loin possible d’une sorte de condition humaine ; une manière de dire la vie, ce qu’il y a de manque dans vivre d’une façon extrêmement simple. Je me sens proche de cela, des derniers petits textes, Soubresauts, L’image, Le dépeupleur, avec la solidité étonnante de la langue en même temps que l’émotion.

Sur l’origine… Il y a un creusement : en quoi le passé fait écho au présent. Je crois qu’écrire est toujours lié au passé parce qu’on ne peut pas écrire sur une émotion originale, neuve. Il faut toujours que cette émotion entre en résonance avec du déjà vécu pour que de l’écriture puisse se faire, sinon tu es dans quelque chose où il y a une émotion très forte, mais comme tu ne l’as pas déjà vécue, en quelque sorte, tu ne peux pas l’écrire, tu n’as pas de langue. Il faut attendre qu’une émotion un peu analogue vienne recouvrir la première pour que tu puisses écrire quelque chose. Il y a une page très juste de Baudelaire à propos de la mémoire palimpseste, au début du Mangeur d’opium ; la mémoire comme stratification d’expériences et d’émotions, la dernière venue faisant résonner toutes les strates antérieures. Pour moi, je ne cherche pas à marquer dans le poème si c’est plus ou moins loin dans le passé : tout joue de manière un peu élastique ; il y a plein d’étages et tu bouges d’un étage à l’autre sans trop savoir où cela s’arrête. Donc, les temps se mêlent, et cela m’intéresse vraiment, cela se creuse…

Cela se creuse et toujours vers l’obscur.

Oui, parce que je pense que l’expérience forte rend muet, donc arriver à mettre des mots là-dessus ce n’est pas très évident. Mais … J’avais essayé une fois, avec de petites proses, de sérier les expériences fortes que j’avais eues dans l’enfance et dont je me souvenais. J’ai abandonné après deux ou trois textes, je n’ai jamais repris, sans doute parce que cela tournait trop vers le récit – je n’aime pas raconter. Le poème donne l’avantage de pouvoir jouer sur une sorte de clair-obscur, alors que si tu racontes tu es dans du « clair ». Quelqu’un m’avait demandé d’écrire sur un souvenir marquant, et j’ai dit tout de suite que je ne pouvais pas le faire.

C’était un sujet de rédaction…

(rire) La mémoire comme motrice, oui, et le travail sur mémoire et présent, oui aussi. Le poème me révèle quelque chose que je n’attendais pas, je ne pensais pas aller dans telle ou telle direction du temps. Encore une fois il n’y a pas une démarche volontaire d’aller vers le souvenir, du passé affleure au passage de tel ou tel truc dans le présent. Le poème en quelque sorte va noter cela.

C’est le poème-analyse…

(rire) Oui, auto-analyse anarchique…

Je reviens au poème titré Tours, où j’ai trouvé plus fort qu’ailleurs l’obsession de la chute, de l’écroulement.

Toute une série d’images disent l’obstacle ou la destruction. En ce sens, on pourrait dire que ma poésie est très négative. Il y a bien cette idée que tout est train de se défaire, tout s’éparpille. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais c’est en effet obsessionnel. Il y a sûrement à travers l’image quelque chose qui dirait la limite de vivre, le fait qu’il n’y a pas de plénitude possible de vivre, on est toujours dans l’étroit, dans l’exigu, dans ce qui se défait. Finalement, il ne restera rien, c’est sûr… Mais j’aime mieux le savoir, être lucide qu’aveugle… Cela donne une poésie assez sombre, on ne peut pas le nier.

Avec Tours, cette obsession de la chute trouvait une matière de choix, en même temps que tu faisais un choix politique…

Il y a cet enjeu politique, mais aussi quelque chose d’autre : comment une image, un événement se défont. Quelle que soit son importance, l’événement ne tient pas plus de trois semaines. Oublié. Rien ne tient.

D’où la douleur de la mémoire.

Oui, parce que si tu ne gardes pas un peu, ne serait-ce qu’à travers un poème, trace d’un événement, du vécu, il ne restera rien du tout. Même les poèmes, on n’est vraiment pas sûrs qu’ils tiennent longtemps…

Ils tiennent au moins pour toi.

Mais après, il ne faut pas rêver… Je rêve peu d’ordinaire…

Il y a une autre théâtre d’obsessions, un peu différent de l’obsession de la chute : l’enlisement avec le sable, la boue, la vase, l’obstacle avec le mur, la falaise, et la lourdeur – "lourd" est un mot très souvent employé dans tes poèmes : tout est lourd, et va tomber.

On revient à une sorte de morale ; très profondément il y a une impossibilité de vivre ou de se réaliser pleinement qui est fondamentale chez moi. On ne réalisera jamais tout ce qui était à faire, on mourra avant d’avoir fait tout ce que l’on pouvait faire. J’ai une conscience très forte de cela et, en même temps, aussi fortement, l’idée qu’il faut se tenir en face, résister, ne pas se laisser tomber, écraser.

C’est : titre d’un ensemble de tes poèmes.

Oui. Se tenir debout est une nécessité, ancrée en moi avec en même temps la certitude qu’à plus ou moins long terme, rien n’en restera, pas même les poèmes. Finalement, on vient de rien et l’on va vers rien – mais allons-y tranquillement, avec le sourire et en gênant le moins possible les autres.

Néanmoins, la crainte de la suffocation est forte.

Reprends l’étymologie d’ « angoisse » : l’étroitesse. Je ne suis pas dans un monde tranquille ; tu trouveras dans mes textes le mot « calme », pas celui de « paix » ; la tranquillité, un peu cependant avec le jardin, avec les végétaux. Sinon la vie au quotidien, c’est la difficulté, le stress, de la lourdeur, du poids : quand tu veux réaliser quelque chose, c’est lourd, tu vas peiner pendant des mois pour un résultat minime.

Par exemple dans ton métier de professeur ?

C’est un métier que j’aime bien, mais fatigant, répétitif, pénible. Pendant plusieurs années, il y a eu un combat syndical assez lourd pour améliorer une situation, mais pour déplacer un tout petit peu quelque chose, il faut des efforts énormes, et l’acquis est toujours remis en cause, alors même que la nécessité de changer est évidente pour tout le monde. Tout cela fatigue. La fatigue est un des motifs de mon écriture, et c’est bien la fatigue liée au travail ; même si elle n’est pas n’est pas lisible directement par le lecteur.

Là où je peux retrouver du calme, c’est ici, entre les murs du jardin : il y a là une sorte de sérénité, mais provisoire, je sais que cela ne va pas durer. Donc il faut en profiter tout de suite. Je ressens le dehors comme dangereux, parce que j’ai peu de pouvoir sur lui, et que je le ressens comme potentiellement agressif. Vivre dehors c’est entrer dans du malaise.

Ce qui apparaît quand on te voit dehors avec les autres…

Si tu le dis… Je ne sais pas d’où cela vient, cela doit s’ancrer dans l’enfance. Une sorte d’inaptitude à vivre. Je pense au titre que j’aime bien de Cocteau, La difficulté d’être, celui de Pavese, Le Métier de vivre. Je ne suis pas du tout suicidaire, mais il y a souvent des tensions très fortes ; il faut éviter ou affronter ces moments, et tâcher avec les autres comme avec soi-même de tenir le choc. Voilà quelque chose que j’admire chez James [Sacré] : je sais bien qu’au fond de lui-même il est inquiet, mais il a toujours une grande égalité d’humeur ; lire une page de lui, un paysage par exemple, a le don de me faire entrer dans une sorte de sérénité.

Il n’y a que là que la paix existe…

Oui, dans les mots. La nature, aussi.

Tes textes ne sont pas pessimistes ; on pourrait parler plutôt de lucidité – et la lucidité est positive, non ?

Oui, et c’est pour cela que j’ai toujours refusé le nihilisme. Il faut lutter plutôt qu’empirer. Par la lucidité, je rejoins Reverdy et, encore, les moralistes du XVIIe siècle : pas de faux-semblant. C’est comme ça, C’est.

Et le titre Caisse claire ?

Je voulais d’abord Cela, mais le titre n’était vraiment pas assez porteur pour l’éditeur. Après plusieurs autres, comme Un peu d’air et de peur, qui étaient trouvés trop noirs, je me suis arrêté à Caisse claire, avec l’image de la peau tendue sur laquelle on frappe. Comme si la peau était frappée par le dehors, ce qui arrive du monde, et par le dedans, par tout ce qui remonte de la mémoire…Cela produit un son, le poème. L’idée de la peau tendue me plaisait bien, l’idée aussi que la caisse claire est celle dans laquelle on sera au bout… Mais la plupart des gens ne voient pas ce deuxième sens…C’est celui que tu as lu en premier (rires).

à suivre

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, entretien avec t. h., 2 | ![]() Facebook |

Facebook |

25/07/2025

Antoine Emaz, Entretien, 1

On pourrait commencer par distinguer dans tes publications les livres d’artistes des autres ensembles ; pourquoi les livres d’artistes, assez abondants ?

Pour moi rien n’est séparé dans mon travail : au bout, tout se tient, ou ce serait bien que tout se tienne, aussi bien un livre d’artiste en cinq exemplaires qu’un poche. Un des avantages du livre d’artiste, c’est qu’il ne comprend d’ordinaire qu’un poème. C’est plus rapide d’exécution, ça n’engage pas des fonds importants, donc cela écourte le temps entre l’écriture et la réalisation du livre. Il y a donc un plaisir de la vitesse. Autre chose : j’aime travailler dans des espaces différents ; l’espace du livre « normal » est toujours un peu le même, alors que le livre d’artiste surprend : je pense à Petite suite froide, avec Anik Vinay, la version papier fait 4 à 5 centimètres de large et 20 à 25 de haut ; il y a là une contrainte d’espace intéressante. De plus, souvent, je donne un texte et l’artiste intervient comme il veut, dans ce cas, je peux mal deviner ce que sera le livre. J’aime cela, cette surprise. Et puis, dernier point, j’aurais vraiment aimé être peintre ; il y a sans doute dans ce travail comme la compensation d’un vieux désir. Je vis dans les lignes, dans l’espace progressif de la lecture, l’artiste, lui brasse toute la page, d’un seul tenant, je l’envie beaucoup pour cela.

Tu parles de ton rapport au livre d’artiste, mais c’est un peu frustrant pour beaucoup de lecteurs, qui ne peuvent pas acheter ce genre de livres. D’ailleurs, on ne sait même pas la plupart du temps que tel livre est sorti.

Cela ne m’a jamais gêné. Pendant des années, je me suis dit que les gens pouvaient les lire, les regarder quand il y avait une exposition. Dans l’anthologie parue, Caisse claire, où j’ai repris 7, 8 poèmes tirés de livres d’artistes, ils ont à nouveau une existence. Mais c’est un peu frustrant, du fait que l’artiste a disparu ; il reste une note, on signale que le poème est paru avec l’intervention de tel peintre, et c’est la seule trace de la collaboration. Dans le livre d’artiste, le poème était dans le lieu, l’espace que nous avions décidé, il existait là. Dans l’anthologie, il n’est plus vraiment dans sa maison, en quelque sorte.

Sur la question de l’élitisme, que tu soulèves, c’est vrai que le livre d’artiste grand format, emboîtage, petit tirage… a toujours été cher, mais je crois que la situation a évolué. Dans les années 1980, tu avais encore des gens prêts à dépenser 3 ou 4000 francs de cette époque pour acheter un livre, maintenant c’est plus rare. Tu as des amateurs pour des livres autour de 100 euros, des livres d’artistes plus légers — par exemple quelques gravures ou un dessin, et quelques pages de texte. Ou encore, tu as des lieux comme les Petits classiques du grand pirate, Ficelle, Le temps volé… qui se placent résolument dans une logique du livre illustré accessible au plus grand nombre…

Tu distinguerais un ensemble de poèmes qui peut être lu dans une certaine continuité et le poème isolé…

Ces poèmes isolés, pour moi, existent dans l’espace ménagé par l’artiste, qui fait partie de leur identité. Dans Caisse claire, c’est la première fois que je sors de leur espace des poèmes pour les déplacer dans un autre ensemble. Et ce n’est pas moi qui ai décidé ; François-Marie Deyrolle m’a dit qu’il montait l’anthologie de cette manière et j’ai accepté. Il voulait, à partir de tout ce qui avait été écrit au cours de cette période, donner à lire un maximum de choses.

Dans le livre d’artiste il y a la trace d’une forte collaboration, alors que dans Caisse claire je suis tout seul. Quelque chose change. Peut-être que cela ne manque qu’à moi. Mais ta question me semble rejoindre celle des plaquettes : oui, j’aime bien qu’un poème, ou un petit ensemble de poèmes ait son lieu propre.

Mais si le poème est lu, qu’il le soit à partir du livre d’artiste ou dans l’anthologie, quelle différence ?

Aucune — sauf que le poème n’est pas fait pour être lu à voix haute, mais pour être dans sa page, dans son espace de papier. La voix haute n’existe pas dans mon travail, je suis toujours dans la musique intérieure, dans la musique de tête. D’ailleurs je ne voulais pas lire mes poèmes. J’ai passé le cap grâce à la pression amicale de Djamel Meskache1, mais aussi parce que j’ai entendu mes poèmes lus par un acteur et j’ai trouvé que ce n’était pas bon. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut y aller ! Je peux oraliser le poème, mais c’est tout, le poème n’a pas besoin d’autre chose. Je me démarque complètement de poètes pour qui la performance fait partie du travail.

La lecture à voix haute empêche d’embrasser du regard l’ensemble du poème, oblige à être attentif aux blancs, au découpage.

Ce sont deux versants possibles, pas exclusifs l’un de l’autre, l’œil ou l’oreille. Pour moi, l’œil est nécessaire, l’oreille est possible. Quant au découpage, il se fait dès le premier jet, sans que je sache pourquoi cela passe par de la prose ou des vers. Ça doit dépendre de la force motrice du poème qui décide de la pente que l’ensemble va prendre. Ensuite je ne change jamais, mis à part le travail de menuiserie. Dans le détail, oui, cela bouge, il peut y avoir cinq ou six versions successives, beaucoup de corrections, mais pas dans la forme de l’ensemble : je ne suis jamais passé d’un premier jet en vers à une finition en prose, par exemple.

Je pense à un poème très ancré dans la réalité, Tours [autour de la destruction des tours du World Trade Center, le 11 septembre 2001], dans lequel le découpage en cellules interdit, me semble-t-il, le récit. Il y a bien un déroulement dans le temps, mais les blancs introduisent constamment des ruptures. Je ferai la même remarque à propos de tes réflexions sur l’écriture, dans Lichen, lichen.

D’accord avec l’idée de rupture — et qu’il y a quand même du temps. Plutôt que narration interdite, je dirais qu’elle ne se fait pas. C’est très vrai à l’intérieur des poèmes et parfois à l’intérieur d’un livre. Par exemple, dans Entre2, ça commence au printemps et ça se termine au printemps suivant ; il y a bien une chronologie mais le temps est segmenté. Cela doit correspondre à une forme d’esprit parce que c’est en effet la même chose dans la réflexion théorique ; j’ai beaucoup de mal à dépasser deux ou trois pages, je n’arrive pas à construire une démonstration. Dans ma thèse sur Reverdy, je me suis obligé à écrire pas mal de pages pour faire le nombre voulu, mais je me suis forcé la main pour atteindre une norme, construire et planifier. Pour moi la pensée, comme la vie, est discontinue – une pensée, puis une autre. C’est ce que je retrouve chez des penseurs du XVIIe siècle, Pascal ou La Rochefoucauld. Une forme un peu en miettes.

La forme des moralistes… Mais il y a un côté moral chez toi ?

Je défendrais bien ça. Une certaine forme de morale, même si ça n’est pas très bien vu en poésie. Mais il faut s’entendre sur le terme « morale » : si on le comprend comme une certaine façon de se tenir face à la vie, cela ne me fait pas peur de prendre le poème sous cet angle-là. Le poème en quelque sorte aboutit à une forme de morale, sans qu’il y en ait au départ. Si tu veux, je n’écris pas du tout pour « faire la morale », mais j’arrive souvent à une attitude, une façon de « conduire sa vie », comme l’écrivait Pascal

Goût de la forme lapidaire…

Dans la brièveté, c’est l’idée de condensation qui m’intéresse : en un minimum de mots, un maximum de sens. Le travail sur les poèmes consiste toujours à enlever, jamais à ajouter. La matière au départ dans mes carnets est toujours trop importante, il faut supprimer. Même chose au niveau des mots : je cherche systématiquement les mots les plus courts. Plus cela tend vers le monosyllabe, mieux c’est. Tu ne liras pas des adverbes en –ment : trop longs ! Pas un mot trop abstrait non plus ; pas im-bé-cil-li-té mais bê-ti-se… Aller à ce qui est à la fois le plus simple et le plus court. Cela s’est fait progressivement, avec les années, sans que je le veuille vraiment. J’ai une manière de faire, pas d’art poétique construit au sens où l’on dirait qu’un poème devrait se faire comme ci ou comme ça. De la pratique avec un certain savoir-faire acquis avec le temps. Je constate qu’à choisir entre deux mots c’est toujours le plus bref qui s’impose. Pas de volonté, c’est plutôt de l’ordre de la pente, ou de l’intuition.

(à suivre)

____________________

- Djamel Meskache dirige avec Claudine Martin les éditions Tarabuste qui ont publié plusieurs recueils d’Antoine Émaz.

- éditions Deyrolle, 1995, repris dans Caisse claire, Points/Seuil, 2007.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, entretien avec t. h. | ![]() Facebook |

Facebook |

24/07/2025

Antoine Emaz, Cuisine

Photo T. H., 2007

La « poésie » va prendre en charge ce que le récit classique ne peut porter, peut-être parce qu'il ne s'agit pas de fiction. Quelques chose l, comme si travailler dans le vrai interdisait le récir, parce qu'un poète n'est pas un autobiographe narcissique ou exhibitionniste et qu'il sait que la poésie est et n'est pas un confessionnal. Donc on va avec le récit, on le détourne, on le déboîte, le défait, on le déstructure, le pousse aux limites... plus rien n'est reconnaissable mais tout est dit. Ce cœur noir moteur, c'est lui qui pulse. En poésie, quand on sait lire, l'urgence est palpable, la nécessité de dire évidente. Cela peut être plus ou moins masqué par le dispositif d'écriture qui est à la fois un mode d'exposition et un mode de défense, mais c'est bien un cœur ouvert, au bout. L'enfant qui pleure de Reverdy.

En poésie, ce qui est dit est l'affleurement lisible de ce qui est tu : la vague / les profondeurs de la mer.

Dans tout ce que je note au jour le jour, cette piétaille de lignes, je ne vois pas bien en quoi je suis poète. Je note seulement ce que d'ordinaire on ne retient pas, espérant que tel ou tel détail sera révélateur, qu'il portera un peu plus que seulement lui-même.

Antoine Emaz, Cuisine, publie.net, p. 31, 35, 50.

Publié dans Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

04/06/2025

Georges Didi-Huberman, Essayer voir

« Comment essayer dire ? » (how try say ?), se demande Beckett1. Et il répond par l'indication d'un geste double ou dialectique, un geste constamment reconduit à la façon dont nos propres paupières ne cessent d'aller et venir, de battre au-devant de nos yeux : « Yeux clos » (clenched eyes), pour ne pas croire que tout serait à notre portée comme le matériau intégral d'une demonstration ad oculos. « Yeux écarquillés » (staring eyes), pour s'ouvrir et s'offrir à l'irrésumable expérience du monde. « Yeux clos écarquillés » (clenched staring eyes), pour penser enfin, et même pour dire, essayer dire tout cela ensemble2. Si le langage nous est donné, le dire nous est constamment retiré, et c'est par une lutte de tous les instants, un essai toujours à recommencer, que nous nous débattons avec cet innommable de nos expériences, de notre défaut constitutionnel devant l'opacité du monde et de ses images.

Georges Didi-Huberman, Essayer voir, Les Éditions de Minuit, 2014, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-hubermann, essayer voir | ![]() Facebook |

Facebook |

05/10/2024

Jacques Réda, rencontres et lectures

Jacques Réda (24 janvier 1929-30 septembre 2024)

Rencontres et lectures

Une grande pièce et sur un semblant d’estrade une batterie presque complète, sur des étagères un nombre impressionnant de soldats de plomb apparemment rangés par régiments — « Je m’exerce un peu, je ne suis pas Art Blakey. Les soldats de plomb… ; vous êtes sorti de l’enfance, vous ? »

C’était à la fin des années 1980, dans le quinzième arrondissement, et l’entretien dura des heures, à propos de Paris, du vers, du jazz (Réda était chroniqueur dans Jazz Magazinedepuis les années 1960), de la campagne, du vin, des avantages du solex en ville, de Charles Albert Cingria, de la poésie contemporaine (il dirigeait La NRF), des anciennes lignes de chemin de fer, de ses premières publications (introuvables, mais présentes à la Bibliothèque nationale). De tout. Toujours sérieux mais avec humour. Défense argumentée du vers français dont il connaissait parfaitement l’histoire. Impossible d’oublier l’énergie de Jacques Réda, son refus aussi d’être vu comme un « poète » — il avait alors publié une vingtaine de livres —, son extrême modestie, son écoute toujours attentive et le souci de répondre aux questions qui avaient dû lui être souvent posées.

Quelques rares rencontres ensuite, les dernières dans le vingtième où il s’était installé, et près de la place Saint-Sulpice, où le consumérisme triomphant a instauré un marché et « voué un mois comme à la Vierge Marie », ce qu’il fustige dans Mes sept familles. Restent les livres, toujours relus, nombreux quand on a écrit pendant un peu plus de soixante-dix ans. On l’y retrouve, entier, même si parfois masqué. Relectures.

Le préambule de Mes sept familles (fario, 2022), à propos de ses « ascendants littéraires » (p. 7) :

(…) tout ce que j’ai lu depuis que j’ai appris à lire et à écrire, et qui était souvent sans rapport avec la littérature (absente du milieu où je vivais), a aussitôt suscité chez moi un réflexe d’imitation qui m’a longtemps laissé douter d’avoir, littérairement, une singularité quelconque — si j’en ai une, et il ne m’appartient pas d’en décider.

Un "auto-portrait", celui qui ouvre Les ruines de Paris (Gallimard, 1978, p. 14) :

Je rentre. Il y a des œufs, du fromage, du vin, beaucoup de disques où, grâce à des boutons, on peut mettre en valeur la partie de la contrebasse. Ainsi je continue d’avancer, pizzicato. Est-ce que je suis gai ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que j’avance vers une énigme, une signification ? Je ne cherche pas trop à comprendre. Je ne suis plus que la vibration de ces cordes fondamentales tendues comme l’espérance, pleines comme l’amour.

Toujours dans Les ruines de Paris (p. 153) :

Une fois de plus c’est au coin de ce buffet de gare que je vais pleurer. Au moins les gens du quai d’en face peuvent croire que j’éternue. Et je pleure de tout mon corps devant cette solitude, même si quand même après des mois j’allais retrouver quelqu’un. C’était un autre soir, en octobre. Impossible de m’en empêcher mais ça ne durera pas. Je me demande ce qui dure.

Réda a régulièrement écrit à propos du vers, du sien, plus généralement de son statut aujourd’hui. Une partie importante de ses réflexions dans Celle qui vient à pas légers (Fata Morgana, 1999) sont reprises et développées dans un long entretien : Alexandre Prieux & Jacques Réda, Entretien avec Monsieur Texte (fario, 2020). Quelques extraits :

J’ai écrit en vers réguliers, en vers libres, en versets et en prose, et je n’ai rien inventé, pas même, contrairement à ce que croient certains spécialistes de la poésie française qui ne la connaissent pas très bien, le vers de quatorze syllabes, ni le vers mâché. (p. 106)

Il faut comprendre que [les] formes fixes, que le vers-libriste regarde comme des obstacles intolérables à la liberté de son inspiration, sont, dans la langue, un équivalent des exercices de solfège qui n’ont pas de valeur poétique en eux-mêmes, mais qui permettent à cette inspiration de se manifester à plein, et non derrière le rideau de fumée des coupes arbitraires et des images dont l’abondance est le produit d’un système devenu lui-même producteur à bon compte d’anti-clichés inanes. (p. 110)

Etc. Qu’est-ce que la poésie peut exprimer de la « réalité » ? Le vers compté est certes un artifice mais il favorise notre contact avec ce fond insaisissable de la réalité qu’est le rythme, donc l’approche d’« une saisie éternisée de l’instant ». Comme le fait le swing : Réda traduit le titre de Charlie Parker, It’s the time par « maintenant est toujours le seul moment qui compte ». Seule manière d’accepter cette « vie incompréhensible », comme il l’écrit dans Les ruines de Paris (p. 144). Quelle autre issue ?

Peut-être que si je réussissais enfin à tout décrire, à l’instant même où le moindre brin d’herbe ou de fil de fer paraît, je comprendrais quel rôle ambulant je tiens moi dans ce rythme, dans cet ordre dont s’exerce la poigne extatique partout — des mouvements de cinq gamins en train de shooter une balle, à ce gui noir dans les peupliers établi comme une partition. (pp. 146-147).

Mais il faudrait toujours recommencer… C’est pourquoi Jacques Réda a publié en 2023 Leçons de l’Arbre et du Vent (Gallimard).

Publié dans ESSAIS CRITIQUES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, rencontres et lectures | ![]() Facebook |

Facebook |

07/02/2024

Jacques Roubaud, Quelque chose noir (étude)

Le dernier regard

Sans refaire l'histoire complexe du mot méditation, on peut remarquer qu'il est rapidement passé du sens de « préparation à un discours » en latin classique à celui de « réflexion » chez les auteurs chrétiens, qui portaient pour l'essentiel la réflexion sur la destinée humaine à la lumière des textes sacrés. C'est cette tradition qui nourrit, en prose, les Méditations sur les Psaumes de Jean de Sponde et les Méditations sur l'Évangile de Bossuet, et l'on peut y rattacher les méditations memento mori, qu'il s'agisse des danses macabres ou des vanités du XVIIe siècle. Descartes utilisa le mot avec sa valeur philosophique dans les Méditations métaphysiques comme, à la fin du XVIIIe siècle, Volney, éloigné de toute spéculation religieuse, dans Les Ruines, ou Méditation sur les révolutions des empires (1791). L'arrière-plan religieux, au contraire, est bien présent quand l'usage du mot s'installe dans le domaine poétique avec Lamartine et ses Méditations poétiques en 1820, dans la lignée de la poésie élégiaque.1 Le titre de "méditation" sera repris plusieurs fois au XIXe siècle, par exemple par Jules Laforgue dans une "Méditation grisâtre", sur la solitude de l'homme et son extrême petitesse ; le sonnet s'achève ainsi : « Je reste là, perdu dans l'horizon lointain, / Et songe que l'Espace est sans borne, sans borne,/ Et que le Temps n'aura jamais de fin. »2

Le mot "méditation" apparaît dans plusieurs titres de Quelque chose noir de Jacques Roubaud3, consacré à sa compagne disparue ; Roubaud a repris le titre d'une série de 17 photographies d'Alix Cléo, Si quelque chose noir, et, en effaçant la supposition, il annonce le motif des poèmes. Le livre s'ouvre sur "Méditation du 12/5/85", suivi de "Méditation de la certitude" et, toujours dans la première partie, un autre poème est daté, "Méditation du 21/7/85", sur lequel nous nous arrêterons. Il n'y a pas d'ordre chronologique — "Méditation du 8/5/85" se trouve dans la deuxième partie —, comme si décider d'une position dans le temps après la mort de l'aimée était impossible, et qu'importe seul ce moment et ce qui l'a précédé. On lit ensuite, respectivement dans les quatrième et cinquième parties, cinq "Portrait en méditation" et cinq autres poèmes où "Méditation" est déterminé — l'un, "Méditation de la pluralité", renvoie explicitement à la réflexion sur la mort pratiquée à la fin du XVIe siècle : « L'éparpillement, la variété, pour la poésie de la méditation étaient signe de mort (Sponde) »4.

Ne retenir qu'un poème implique qu'il est lu comme miroir du tout, ce tout étant construit autour de la mort de l'aimée, avec pour charpente l'impossibilité de la penser et la nécessité de la dire, les deux motifs étant toujours étroitement intriqués. On se souvient de ce qu'écrivait Boileau de l'élégie dans l'Art poétique (Chant II, v. 39-40) : « La plaintive élégie, en longs habits de deuil, / Sait, les cheveux épars, gémir sur un cercueil » ; Quelque chose noir appartient bien au genre par sa thématique : la douleur y apparaît, mais l'idée de l'apaisement y est cependant exclue et c'est pourquoi l'on relève des éléments propres à la méditation lyrique et d'autres qui s'en éloignent.

Méditation du 21 / 7 / 855

Je regardais ce visage qui avait été à moi. de la manière la plus extrême.

Certains, en de semblables moments, ont pensé invoquer le repos. ou la mer de la sérénité. cela leur fut peut-être de quelque secours. pas moi.

Ta jambe droite s'était relevée. et écartée un peu. comme dans ta photographie titrée la dernière chambre.

Mais ton ventre cette fois n'était pas dans l'ombre. point vivant au plus noir. pas un mannequin. mais une morte.

Cette image se présente pour la millième fois. avec la même insistance. elle ne peut pas ne pas se répéter indéfiniment. avec la même avidité dans les détails. je ne les vois pas s'atténuer.

Le monde m'étouffera avant qu'elle ne s'efface.

Je ne m'exerce à aucun souvenir. je ne m'autorise aucune évocation. il n'y a pas de lieu qui lui échappe.

On ne peut pas me dire : « sa mort est à la fois l'instant qui précède et celui qui succède à ton regard. tu ne le verras jamais ».

On ne peut pas me dire : « il faut le taire ».

La méditation est datée alors que très peu d'indications chronologiques sont données dans Quelque chose noir ; la plus marquante forme le titre d'un poème, "1983-janvier 1985-juin", et délimite la période qui suit la mort d'Alix Cléo Roubaud (le 26 janvier 1983), période pendant laquelle Roubaud vit à l'écart de ce qui l'entoure : quand le téléphone sonne, s'il décroche « cela ne prouve pas qu'il est vivant »6. Dans un poème titré significativement "Aphasie", il revient sur ce temps de silence : « Je n'ai pas pu parler pendant presque trente mois // Je ne pouvais plus parler selon ma manière de dire qui est la poésie »7. La date de la méditation, 21/7/85, est le signe du "journal", de l'autobiographie. L'énoncé pris en charge se rapporte au corps de la morte, remémoration de ce qui a été vu (« je regardais ») et non pas directement ce qui était éprouvé ; le regard sur le corps introduit une rupture entre le vivant et la morte, rupture présente dans la méditation qui ouvre le livre (« Je me trouvai devant ce silence »8), qui est infranchissable, et l'idée même de la consolation, de l'oubli, du « repos » est écartée. C'est l'image du corps mort qui s'impose et sa position évoque une attitude ancienne sur une photographie. Mais la photographie renvoie cependant à la lumière, donc au vivant — comme le noir du ventre lié à un temps où il y avait échange, ou le titre "la dernière chambre" — , alors que la jambe sans mouvement est à jamais figée. Le "noir du ventre" est aussi fréquent que le noir de ce "quelque chose" (« Tout se suspend au point où surgit un dissemblable. et de là quelque chose, mais quelque chose noir. »9) ; "noir" a deux valeurs opposées : couleur de la mort, de l'absence, il a aussi été lié au désir, au vivant (« Je te regardais. le sombre. le noir. le noir rangé sur le point vivant. de ton ventre. »10

La vie appartient au passé, c'est pourquoi est répétée sans relâche la description allusive de la morte — la proposition « Cette image se présente pour la millième fois »11 ouvrait la méditation d'ouverture. Il s'agit chaque fois non de la description d'un ensemble, puisque seul un ensemble pourrait se mouvoir, serait une personne, mais seules quelques parties sont retenues (« détails »), comme l'envers d'un blason du corps féminin ; il n'y a rien à dire de chaque partie, seulement nommée, et le tout est perçu non comme représentant le corps humain, « mais une morte ». La répétition de l'image de la morte, et celle parallèle des photographies (« Entouré d'image de toi »12), son appui pour que quelque chose de la femme aimée se maintienne, tout comme l'esquisse des récits titrés "roman". Dans ce cas, les fictions restituent, toujours au présent — « le temps de chaque monde possible est le présent »13 —, un univers où Alix Cléo est encore vivante, univers parallèle qu'il faut sans cesse recréer puisque le présent réel finit par s'imposer : « Quand il n'y a plus qu'un seul monde, où elle est morte, le roman est fini »14. La répétition aide, provisoirement, à aller « contre le temps », tout comme dire, écrire le nom donne l'illusion d'appeler la femme vivante — « Te nommer, c'est faire briller le prénom d'un être antérieur à la disparition »16 ; le nom, stable, s'oppose au désordre de l'incompréhensible néant.

La méditation lamartinienne adoptait la forme strophique, celle de Laforgue le sonnet, et l'ordre des formes figurait d'une certaine manière la tentative, sinon le succès, de canaliser la souffrance, le trouble. De ce point de vue, l'hétérogénéité17 de Quelque chose noirsuggère le contraire de l'apaisement : la mort fait vivre un temps bloqué, « stupéfié » pour reprendre le mot de Dominique Rabaté18. Ce n'est pas que les contraintes formelles soient inexistantes, au contraire ; Quelque chose noir se compose de 9 séquences, chacune de 9 poèmes de 9 vers non comptés, ou paragraphes. Le nombre 9 renvoie clairement à Dante (cité dans un poème), non seulement parce que chez lui l'Enfer compte 9 niveaux qui correspondent aux 9 cieux, mais parce que 9 est le nombre de Béatrice. On sait aussi que, dernier chiffre simple dans une série, 9 annonce une fin — symbole du chemin qui se clôt, donc de la mort — et, traditionnellement, un retour au point de départ, donc une renaissance. Cependant, la voie fermée avec la disparition ne se rouvre pas dans Quelque chose noir ; à l'ensemble 9x9 est ajouté un poème isolé, titré "rien" et daté de 1983, qui accumule les traits négatifs : l'absence de la terre (soit aucun renouveau) répond au rouge du soleil, et la « face aveugle de l'église » s'accorde avec les yeux qui « s'approchent / de rien ». Ces derniers mots, ce sont ceux de la « voix endeuillée [qui] temporalise le deuil à son rythme, qui est celui de la poésie » et qui dit « ce qui justement ne passe jamais : le chagrin sans remède, sans consolation transcendantale »20.

1 C'est encore Lamartine qui, dans Destinées de la poésie,, annonce que, dans l'avenir, « La poésie sera de la raison chantée [...] elle sera intime surtout, personnelle, méditative et grave [...] l'écho profond, réel, sincère, des plus hautes conceptions de l'intelligence, des plus mystérieuses impressions de l'âme. » Destinées de la poésie est le discours de réception à l'Académie française, prononcé en 1830 ; édition citée : Premières méditations poétiques, nouvelle édition augmentée de méditations inédites et de commentaires, Hachette et Cie, 1878, p. 66-67 (Gallica-BNF).

Victor Hugo emploie "contemplation", mot qui associe la perception (« Oui, contemplez l'hirondelle, / Les liserons », Les Contemplations, II, 19) et l'activité réflexive (« Ô souvenir ! trésor de l'ombre accru ! [...] L'œil de l'esprit en rêvant vous contemple, II, 28 »).

2 Jules Laforgue, dans Œuvres complètes, I, L'Âge d'homme, 1986, p. 401.

3 Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986.

4 ibid., p. 80.

5 ibid., p. 21-22.

6 ibid., p. 54.

7 ibid., p. 131.

8 ibid., p. 11.

9 ibid., p. 76.

10 ibid., p. 43.

11 ibid., p. 11.

12 ibid., p. 78.

13 ibid., p. 51.

14 ibid., p. 52.

16 ibid., p. 87.

17 Pour l'étude d'ensemble de Quelque chose noir, on lira : Michèle Monte, "Quelque chose noir : de la critique de l'élégie à la réinvention du rythme", Babel, 12, 2005, p. 263-286, article disponible en ligne : http/babel-revues-org/1093 ; Benoît Conort, "Tramer le deuil (table de lecture de Quelque chose noir), dans Jacques Roubaud, sous la direction de D. Moncond'huy et Mourier-Casils, "La Licorne", 1997, Presses universitaires de Poitiers, p. 47-58.

18 Dominique Rabaté, Gestes lyriques, "Les Essais", éditions Corti, 2013, p. 197.

20 ibid., p. 205.

Extrait de : La poésie comme espace méditatif, Sous la direction de Béatrice Bonhomme et Gabriel Grossi, p.307-311, collection Rencontres, Classiques Gaenier, 2015, 352 p., 37 €. Repris dans Sitaudis le 5 janvier 2024.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, quelque chose noir, essai critique | ![]() Facebook |

Facebook |

21/12/2023

Ludwig Wittgenstein, Tractacus-logico-philosophicus

6.4311. La mort n’est pas un événement de la vie. La mort ne peut être vécue.

Si l’on entend pas éternité, non pas une durée temporelle infinie, mais l’intemporalité, alors celui)là vit éternellement qui est dans le présent.

Notre vie est tout autant sans fin que notre champ de vision est sans limite.

Ludwig Wittgenstein, Tractacus-logico-philosophicus, traduction Pierre Klossowski, préface Bertrand Russel, Gallimard, 1961, p. 104.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludwig wittgenstein, tractacus-logico-philosophicus, vie, mort, éternité, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2023

Louis Aragon, Le Paysan de Paris

Je ne veux plus me retenir des erreurs de mes doigts, des erreurs de mes yeux. Je sais maintenant qu’elles ne sont pas que des pièges grossiers, mais de curieux chemins vers un but que rien ne peut me révéler qu’elles. À toute erreur des sens correspondent d’étranges fleurs de la raison. Admirables jardins des croyances absurdes, des pressentiments, des obsessions et des délires. Là prennent figure des dieux inconnus et changeants. Je contemplerai ces visages de plomb, ces chènevis de l’imagination. Dans ces châteaux de sable, que vous êtes belles, colonnes de fumées ! Des mythes nouveaux naissent sous chacun de nos pas. Là où l’homme a vécu commence la légende, là où il vit.

Aragon, Le Paysan de Paris, dans Œuvres poétiques complètes, I, édition dirigée par Olivier Barbarant, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 149.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, le paysan de paris, étrangeté | ![]() Facebook |

Facebook |

26/07/2023

Jean Tardieu, Essai d'explication de mes recherches en poésie (1943)

Seul le poème, parce qu’il est par excellence l’acte de la pensée, peut se placer dans ce courant réversible, dans ce passage continuel de l’être au néant, et du néant à l’être. La danse du poème, par les pesées et les allègements successifs du rythme, peut seule transporter le mouvement obscur du monde dans la lumière de la parole communicable. Là où la raison ne peut plus aller, la pensée poétique poursuit et là où, dans la sombre étincelle du poème, on se sent bousculé, au-delà de toute élucidation logique, par le choc du pressentiment, c’est alors que le poème devient identique à la permanente contradiction et prend part avec angoisse, avec allégresse, à la « geste » du monde.

Francis Ponge, Jean Tardieu, Correspondance, 1941-1044, édition présentée et établie par Delphine Hautois, Gallimard, 2022, p. 145

Publié dans ESSAIS CRITIQUES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2023

Jude Stéfan, Rimbaud et Lautréamont

Parution Juin 2023

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

10/09/2022

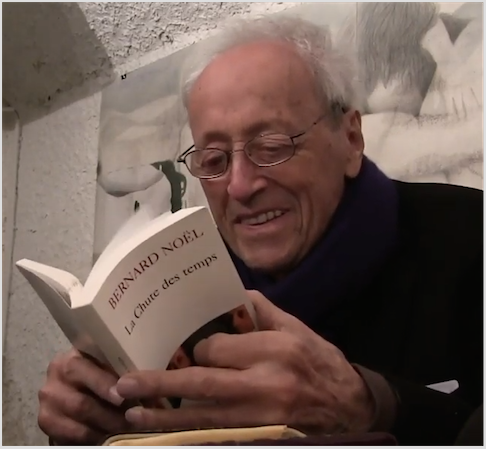

Bernard Noël, La Chute des temps

Dispersé

le parfois

les petites pattes du présent

l’abîme sur les talons

la chose de la chance

fait du front

ô grands yeux

un passant parmi les livres

et les douceurs

la beauté désastreuse

comment écrire : c’est ça

voici le mot vent

il ne souffle rien

que souffle le vent

la main touche l’air

et s’envole

Bernard Noël, La Chute des temps,

Poésie/Gallimard, 1993, p. 149.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, la chute des temps, présent, beauté, vent | ![]() Facebook |

Facebook |

11/04/2022

Jean-Paul Demoule, Homo migrans

L’invention de l’agriculture et de l’élevage, ce qu’on appelle en Eurasie le « néolithique », allait bouleverser l’équilibre écologique de la planète. Pourquoi est-elle intervenue précisément à ce moment -là, à partir de 100 000 ans avant notre ère ? Deux facteurs ont été réunis. D’une part, la dernière période glaciaire, celle appelée Würm en Europe occidentale et Wisconsin en Amérique du Nord, s’est achevée et a donc apporté des conditions nettement plus favorables à la domestication des plantes. Un climat froid régnait en effet sur la Terre depuis environ cent mille ans. Mais lors du précédent interglaciaire, entre -130 000 et -115N 000 ans avant notre ère, Sapiens n’en avait pas pour autant inventé l’agriculture. Car il manquait un autre facteur favorable : une complexité croissante du cerveau humain et de ses facultés d’invention et d’adaptation.

Jean-Paul Demoule, Homo migrans, De la sortie de l’Afrique au grand confinement, Payot, 2022, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul demoule, homo migrans, de la sortie de l'afrique au grand conginement | ![]() Facebook |

Facebook |

05/02/2022

Jacques Lèbre, Le poète est sous l'escalier

Un (...) thème qui me fait remarquer facilement des correspondances, c’est celui de la répétition. À vrai dire, je n’ai jamais senti de répétition dans la répétition, car elle est toujours peuplée d’infimes ou d’infinies variations. Entre un paysage familier aux états d’âme changeants et soi-même aux états d’âme tout aussi changeants il ne saurait y avoir de répétition. Cela pourrait commencer par Paul Valéry d’une façon aussi radicale que laconique : L’habitude est un excitant. Cela pourrait se poursuivre avec Georges Borgeaud dans Le soleil sur Aubiac : À me pencher sur la répétition, je ne ressens ni lassitude ni ennui et quand parfois mon enthousiasme s’amincit, j’en souffre comme le mystique qui se croit privé de la présence de Dieu. Mais c’est un livre plus récent qui m’a fait rouvrir celui de Borgeaud et chercher dans les Cahiers de Paul Valéry. Joël Cornuault, l’un de nos meilleurs écrivains buissonniers, écrit dans Liberté belle : Quoi qu’ils soient familiers , aucune usure ne semble pouvoir nous gâcher les formes ou l’atmosphère de nos tours rituels ; l’aspect général nous étant désormais bien connu, nous savons acclamer sur la route le plus petit fait nouveau, à nous seul perceptible : nous aimons entrer dans les détails sur ce chemin sans inquiétude, propice à la réflexion. Voilà une promenade qui est toujours la même et toujours une autre. Mais n’en irait-il pas de même dans la deuxième ou troisième relecture d’un livre ?

Jacques Lèbre, Le poète est sous l’escalier, Corti, 2021, p. 34-35.

Photo T. H., 2018

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, le poète est sous l'escalier, répétition, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |