16/05/2011

Eugène Savitzkaya, Sang de chien

J’aimerais tant mais je ne peux pas. Ma valise est prête, mes pieds chaussés. J’ai baissé les stores, mais je ne peux pas partir. Il faudrait qu’on me pousse. Si le chien jaune que j’entends hurler me mordait les talons peut-être ferais-je le premier pas et me précipiterais-je vers la sortie, et dehors je me sentirais mieux, plus vaillant. On m’a dit qu’il fallait toujours s’asseoir pendant quelques minutes avant un grand départ. Aussi me suis-je assis. À présent, je ne peux plus me lever. Des objets me retiennent et le monde m’effraie. J’ai mal au foie, j’ai mal à la tête, mes pieds ne supportent aucun soulier, je saigne du nez, j’ai l’impression que je pue, mes cheveux blessent mes yeux, j’ai sommeil mais je ne parviens pas à dormir, le soleil me fait peur lorsqu’il me touche, le feuillage dissimule des visages, des nez, des yeux, des doigts et des tireurs, il y a des animaux morts dans le jardin, des grives et des rats, un chat a démonté un pigeon, en a dispersé les plumes et déroulé les viscères, la cervelle est bleue et les os plus que blancs, quelle est la couleur du sang ? où est ma fiancée ? où aller ? quoi faire ? J’ai tué, j’ai blessé, j’ai chassé, j’ai balayé, j’ai mordu, tordu, limé, et je n’ai plus soif.

J’aimerais tant mais je ne peux pas. Ma valise est prête, mes pieds chaussés. J’ai baissé les stores, mais je ne peux pas partir. Il faudrait qu’on me pousse. Si le chien jaune que j’entends hurler me mordait les talons peut-être ferais-je le premier pas et me précipiterais-je vers la sortie, et dehors je me sentirais mieux, plus vaillant. On m’a dit qu’il fallait toujours s’asseoir pendant quelques minutes avant un grand départ. Aussi me suis-je assis. À présent, je ne peux plus me lever. Des objets me retiennent et le monde m’effraie. J’ai mal au foie, j’ai mal à la tête, mes pieds ne supportent aucun soulier, je saigne du nez, j’ai l’impression que je pue, mes cheveux blessent mes yeux, j’ai sommeil mais je ne parviens pas à dormir, le soleil me fait peur lorsqu’il me touche, le feuillage dissimule des visages, des nez, des yeux, des doigts et des tireurs, il y a des animaux morts dans le jardin, des grives et des rats, un chat a démonté un pigeon, en a dispersé les plumes et déroulé les viscères, la cervelle est bleue et les os plus que blancs, quelle est la couleur du sang ? où est ma fiancée ? où aller ? quoi faire ? J’ai tué, j’ai blessé, j’ai chassé, j’ai balayé, j’ai mordu, tordu, limé, et je n’ai plus soif.

Pas besoin de lumière pour me raser. Dans l’obscurité, je me frotte au rasoir électrique qui bourdonne. Un petit rasoir suffit à ma barbe claire. Les vibrations du moteur plaisent à ma peau. Les objets lourds qui tombent sur le plancher ne résonnent pas dans ma poitrine. Pourrais-je encore escalader le frêne et me baigner dans le lac froid Enol ? Il n’y a que le vent qui me fasse encore du bien, ce même vent qui fronce la surface de l’eau et me dégoûte de la pêche au flotteur dans ce bras mort du fleuve.

Quand je regarde celui qui écrit, je me demande pourquoi sa tête est enfoncée dans la niche de son bureau. La main gauche de celui qui écrit est posée à plat sur sa cuisse gauche qu’elle lisse avec application. C’est la main la moins habile qui répète ce geste, la main qui a reçu le coup de tisonnier ou trop de baisers. Ce geste me rend nerveux : je suis obligé d’avaler ma salive et de changer plusieurs fois la position de mes jambes, de me mordre les doigts et de dissimuler mes larmes.

Quand je regarde celui qui écrit, je me demande pourquoi sa tête est enfoncée dans la niche de son bureau. La main gauche de celui qui écrit est posée à plat sur sa cuisse gauche qu’elle lisse avec application. C’est la main la moins habile qui répète ce geste, la main qui a reçu le coup de tisonnier ou trop de baisers. Ce geste me rend nerveux : je suis obligé d’avaler ma salive et de changer plusieurs fois la position de mes jambes, de me mordre les doigts et de dissimuler mes larmes.

Quand ai-je pleuré pour la dernière fois en plein air ou enfermé, dans quelle maison dans quelle prairie, sur quel toit, nu ou en chemise, fatigué par le soleil ou à peine éveillé, seul ou en compagnie, sur la montagne pointue ou sur la mer plate ? Et l’avant-dernière fois ? Juste un spasme, une contraction du menton et pas de larmes, à peine comme une brève transpiration. Et avant ? Je devais être saoul, ça ne compte pas. Et avant ? Enragé, devant la mer. Et avant ? Encore de rage, sang de chien, ça ne compte pas. Et avant ? En regardant mon jardin sous le soleil, les hautes tiges des asperges, les plumes, le feuillage épuisé, la glycine en bout de course. Et avant, avant ? À peine un désir, mais les larmes ne se commandent pas. Et le dernier bonheur, où, avec qui, à l’aide de quels outils ? [...]

Eugène Savitzkaya, Sang de chien, éditions de Minuit, 1988, p. 8-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzakaya, sang de chien, partir | ![]() Facebook |

Facebook |

15/05/2011

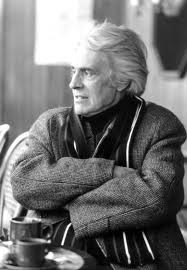

Marcel Duchamp, dans Georges Charbonnier, Entretiens avec Marcel Duchamp

Marcel Duchamp, à tort ou à raison, lorsqu’on pense à vous, lorsqu’on parle de vous, on est amené à penser que le mot art a eu pour vous des significations différentes ou, tout au moins, que vous n’avez pas toujours attaché à ce mot et au concept qui vient avec lui, la même valeur, la même force. Est-ce exact ?

Dans une grande mesure, c’est exact car j’ai toujours été frappé de la monotonie de compréhension du mot art qui était surtout fait d’une tradition, d’un siècle à l’autre ou d’un demi-siècle à l’autre demi-siècle. C’est-à-dire que le goût a joué beaucoup plus dans la signification du mot art que l’art comme je le comprends, l’art comme une chose beaucoup plus générale et beaucoup moins dépendante de chaque époque.

Dans une grande mesure, c’est exact car j’ai toujours été frappé de la monotonie de compréhension du mot art qui était surtout fait d’une tradition, d’un siècle à l’autre ou d’un demi-siècle à l’autre demi-siècle. C’est-à-dire que le goût a joué beaucoup plus dans la signification du mot art que l’art comme je le comprends, l’art comme une chose beaucoup plus générale et beaucoup moins dépendante de chaque époque.

Le mélange de goût, dans la définition du mot art, est pour moi une erreur : l’art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d’une époque, et l’art d’une époque n’est pas le gôut de cette époque. C’est très difficile à expliquer parce que les gens ne pensent pas qu’on puisse faire quelque chose autrement que par goût : on vit par son goût, on choisit son chapeau, on choisit son tableau.

Le mot art, d’ailleurs, étymologiquement, veut dire faire, tout simplement. "Faire avec", si vous voulez, et presque "faire avec les mains". Donc, l’art, c’est tout ce qui est fait avec la main, et généralement par un individu. Ce qui rend la chose bien différente de ce que l’on appelle le goût et l’acquiescement de toute une époque envers certains tableaux, certaines choses, n’est-ce pas… Et ça gêne énormément parce que le goût est une source de plaisir, et l’art n’est pas une source de plaisir. C’est une source qui n’a pas de couleur, qui n’a pas de goût. C’est ce qui se passe de 1850 à 1900, sans forcément avoir un intérêt quelconque, un goût quelconque.

[…]

Marcel Duchamp, nous savons tous ou nous pensons tous savoir ce qu’est une œuvre d’art. À quel moment existe-t-elle et qui la fait ?

Exactement, je n’en sais rien moi-même. Mais je crois que l’artiste qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu’il fait. Je veux dire par là : il sait ce qu’il fait physiquement, et même sa matière grise pense normalement, mais il n’est pas capable d’estimer le résultat esthétique. Ce résultat esthétique est un phénomène à deux pôles : le premier c’est l’artiste qui produit, le second c’est le spectateur, et par spectateur, je n’entends pas seulement le contemporain, mais j’entends toute la postérité et tous les regardeurs d’œuvres d’art qui, par leur vote, décident qu’une chose doit rester ou survivre parce qu’elle a une profondeur que l’artiste à produite, sans le savoir. Et j’insiste là-dessus parce que les artistes n’aiment pas qu’on leur dise ça. L’artiste aime bien croire qu’il est complètement conscient de ce qu’il fait, de pourquoi il le fait, de comment il le fait, et de la valeur intrinsèque de son œuvre. À ça, je ne crois pas du tout. Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l’artiste.

Mais on m’assure que l’art est un langage. Qui dit langage dit à la fois communication et volonté de communiquer. Je veux bien admettre que le peintre a quelque chose à dire, mais est-ce qu’il souhaite dire quelque chose à quelqu’un ? Est-ce que tous les éléments du dialogue sont réunis : deux interlocuteurs et la volonté d’échange ? Est-ce que ces éléments se trouvent réunis dans le phénomène "peinture" ou dans le phénomène "art" en général ?

Justement. C’est ce que je veux dire. Supposez que le plus grand artiste du monde soit dans un désert ou sur une terre sans habitants : il n’y aurait pas d’art, parce qu’il n’y aurait personne pour le regarder. Une œuvre d’art doit être regardée pour être reconnue comme telle. Donc, le regardeur, le spectateur est aussi important que l’artiste dans le phénomène art.

Justement. C’est ce que je veux dire. Supposez que le plus grand artiste du monde soit dans un désert ou sur une terre sans habitants : il n’y aurait pas d’art, parce qu’il n’y aurait personne pour le regarder. Une œuvre d’art doit être regardée pour être reconnue comme telle. Donc, le regardeur, le spectateur est aussi important que l’artiste dans le phénomène art.

[…]

Comment peut-on comprendre que la notion de prix soit attachée à la notion d’œuvre d’art ?

Impossible à comprendre ! Et complètement ridicule, justement, d’attacher une étiquette. C’est antinomique en soi. L’œuvre d’art n’a pas de valeur numérique ou même d’ordre moral. Aucune. C’est une chose qui s’impose par sa présence, uniquement, et cette présence est telle qu’elle passe de siècle en siècle, est conservée comme une chose unique qui, donc, n’a pas de prix.

Le prix moral, le fait qu’une chose qui a été faite en 1530 soit encore visible aujourd’hui, est extrêmement curieux. Mais, enfin, il y aussi des circonstances qu’on pourrait presque analyser : la chance qu’une chose a de survivre. Ce que nous voyons, fait en 1530, n’est pas forcément ce qu’il y avait de mieux en 1530, mais cette chose a survécu. Comment a-t-elle survécu ? On pourrait l’analyser. Mais en 1530, il y avait probablement d’autres choses qui étaient faites, d’autres artistes qui n’ont pas survécu. Nous les avons perdus.

De là une conclusion un peu facile, mais très logique : c’est ce qu’on appelle le Louvre, le Prado, la National Gallery, ce sont des réceptacles de médiocrité.

Georges Charbonnier, Entretiens avec Marcel Duchamp [réalisés en 1960], Marseille, éditions André Dimanche, 1994, p. 11-12, 81-82, 88-89.

Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel duchamp, georges charbonnier, art, goût | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2011

La Guirlande de Julie

La Guirlande de Julie est un recueil collectif de poèmes (comme une guirlande) écrits à l’initiative de Charles de Sainte Maure, duc de Montausier en l’honneur de Julie-Lucines d’Angennes de Rambouillet et qui lui furent offerts en 1634.

Donnez-moi vos couleurs, Tulipes, Anémones ;

Œillets, Roses, Jasmins, donnez-moi vos odeurs :

Des contraires saisons le froid, ni les ardeurs,

Ne respectent que les Couronnes

Que l’on compose de mes fleurs ;

Ne vous vantez donc point d’être aimables ni belles

On ne peut nommer beau ce qu’efface le Temps :

Pour couronner les Beautés éternelles,

Et pour rendre leurs yeux contents,

Il ne faut point être mortelles.

Si vous voulez affranchir du trépas

Vos brillants, mais frêles appas,

Souffrez que j’en sois embellie ;

Et si je leur fais part de mon éternité,

Je les rendrai pareils aux appas de JULIE,

Et dignes de parer sa divine beauté.

Valentin Conrart

Devant ce teint d’un beau sang animé

Je parais que pour ne plus paraître ;

Je n’ai plus rien de ce lustre enflammé

Que de Vénus le sang avait fait naître ;

Le vif éclat de ce teint non pareil

Me fait pâlir, accuser le Soleil,

Sécher d’envie et languir de tristesse :

Ô sort bizarre ! ô rigoureux effet !

Ce qu’a produit le sang d’une Déesse,

Le sang d’une autre aujourd’hui le défait.

Claude de Malleville

La Guirlande de Julie, édité pour les amis de Maurice Robert éditeur, Paris, 1967.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la guirlande de julie, conrart, malleville, madame de rambouillet | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2011

Franck Venaille, Chaos

Amères sont nos pensées sur la vie Amè-

Amères sont nos pensées sur la vie Amè-

Res sont-elles ! Il suffit — ô amertume ! —

D’un instant, tel celui où ce cerf-volant

Échappant à l’enfant se brises sur les gla-

Ciers du vent pour que disparaisse ce

Bonheur d’aller pieds nus sur le sable

Amers de savoir que ce sont sur des éclats

De verre que nous marchons. Que nous

Nous dirigeons, chair à vif, vers la mort —

On naît déjà mort

Ah ! ce mur d’anxiété

qui

peu à peu

m’enserre

ALORS

que

je demande simplement à quitter la scène

fut-ce par la sortie bon secours

Ce sont toujours les mêmes qui pratiquent l’autopsie

De leur propre corps

Cela tient du cheval vapeur ouvert dégoulinant de viscères

noirs.

Rien !

On naît rien.

Vite on recoud vite le cadavre vite !

— déjà fané avant l’heure légale —

Vite !

Franck Venaille, Chaos, Mercure de France, 2006, p. 57 et 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck venaille, chaos, mort, vivre | ![]() Facebook |

Facebook |

12/05/2011

Pablo Picasso, Les quatre petites filles

QUATRE PETITES FILLES, chantant

Nous n’irons plus au bois,

les lauriers sont coupés,

la belle que voilà

ira les ramasser.

Entrons dans la danse,

voilà comme on danse,

dansez, chantez, embrassez qui vous voudrez.

PETITE FILLE I

Ouvrons toutes les roses avec nos ongles et faisons saigner leurs parfums sur les rides de feu des jeux de nos chansons et de nos tabliers jaunes, azur et pourpre. Jouons à nous faire mal et embrassons-nous avec rage en poussant des cris affreux.

PETITE FILLE II

Maman, maman, viens voir Yvette saccager le jardin et mettre le feu aux papillons, maman, maman !

PETITE FILLE III

Arrangez-vous comme vous voudrez pour allumer les flammes des plumes de coq de bougie autour des langes perdus aux branches des cerisiers. Veillez, que je vous dis, aux ailes détachées des oiseaux morts en cage chantant à tire-d’aile sur la moire des manches de la robe plissée du ciel de si haut tombé du bleu.

PETITE FILLE I, chantant

Nous n’irons plus au bois,

les lauriers sont coupés,

la belle que voilà…

(Elle crie :) Voilà, voilà, voilà le chat qui a pris un des oiseaux du nid dans sa gueule, et l’étrangle de ses grands doigts et l’emporte derrière le nuage citron volé au beurre fondu du pan de mur fichu par terre par le soleil couvert de cendre.

PETITE FILLE III

Ce qu’elle est bête !

PETITE FILLE IV

Arrangez-vous tous avec les fleurs. Le fil à tricoter traîne par tout le jardin ses pattes et accroche à chaque branche son chapelet de regards et les coupes pleines de vin dans le cristal des orgues qu’on entend tapant à bras raccourcis sur le coton du ciel caché derrière les grandes feuilles de rhubarbe.

PETITE FILLE I

Arrangez-vous, arrangez-vous la vie. Moi j’enveloppe la craie de mes envies du manteau déchiré et plein de taches de l’encre noire coulant à gorge ouverte des mains aveugles cherchant la bouche de la plaie.

PETITE FILLE III, cachée derrière le puits

Ça y est, ça y est, ça y est.

PETITE FILLE I, II et IV

Bête, bête, tu es bête, tu es doublement visible, on te voit toute nue couverte d’arc-en-ciel. Arrange tes cheveux, ils flambent et vont mettre le feu à la chaine de révérences grattées à la chevelure emmêlée de cloches léchées par le mistral.

PETITE FILLE III

Ça y est, ça y est, ça y est. Vous ne m’aurez pas vivante et vous ne me voyez pas. Je suis morte.

PETITE FILLE IV

Fais pas l’idiote !

PETITE FILLE I

Si tu ne reviens pas, nous irons toutes nous pendre aux arbres du citronnier et vivre en fleurs nos drames et nos danses au fil du couteau de nos larmes.

PETITE FILLE II

Nous allons te donner une échelle (elles cherchent une longue échelle et la portent avec beaucoup de difficulté en équilibre debout).

Pablo Picasso, Les quatre petites filles, pièce en six actes, Gallimard, 1968, p. 13-16.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pablo picasso, quatre petites filles, pièce surréaliste | ![]() Facebook |

Facebook |

11/05/2011

Fabienne Raphoz, Jeux d’oiseaux dans un ciel vide...

Dessin de Ianna Andréadis

Au merle de mon jardin

(avec l’aide de quelques-uns)

Le merle de mon jardin est un oiseau commun

mais c’est le merle de mon jardin ;

le merle de mon jardin est un oiseau commun

mais j’ai aussi treize manières de le regarder ;

le merle de mon jardin est un oiseau commun

mais il est à lui seul le voyage tout entier ;

le merle de mon jardin n’est ni le ciel ni la terre

mais il les réunit ;

il n’y a pas d’ailleurs de son monde pour l’être-là merle

du merle de mon jardin ;

parfois je suis un peu le merle de mon jardin

car je le suis des yeux ;

ainsi, pour le dire autrement, l’œil du merle de mon

jardin et mon regard ne font qu’un, mais j’ai moins

d’acuité pour observer le merle de mon jardin

qu’il n’en a pour me regarder depuis le

pommier ;

les ancêtres du merle de mon jardin volaient

avant les ancêtres de la chauve-souris ;

les ancêtres dinosaures du merle de mon jardin ne se

sont pas éteints,

ils se sont envolés ;

le merle de mon jardin contrairement à la mouche du pré

ne met pas ses pattes sur sa tête ;

dans la syrinx du merle de mon jardin,

il y a un peu du Solitaire masqué de Monteverde ;

jaune vif le bec du mâle merle noir : tordus merula de mon jardin

comme ceux de tous les mâles merles tordus sp

du monde sauf le bec du mâle Merle du Maranon Tordus maranonicus

du mâle merle cul-blanc Tordus obsoletus et du mâle Merle

Haux-Well Tordus hauxwelli

Une année, le merle de mon jardin a fait son nid quasi

sous mon nez ;

le merle de mon jardin mange souvent des baies de lierre au-dessus

de mon nez sur le gros mur moussu de mon jardin, l’été ;

le merle de mon jardin, comme le piapiateur noir de

Jacques Demarcq,

piapiate et tuititrix, son chant résonne refluifluité ;

le merle de mon jardin comme Jacob de Lafon soi-même

aime penser les choses par deux : baie et chat,

air et froid, œuf et bec, eux et eux, mais à

l’inverse de Jacob de Lafon il n’associe rien à

l’arôme du noyau ;

le merle de mon jardin, comme le merle de Ianna

(Andréadis)

peut rester longtemps immobile et regarder de

biais ;

comme Claude Adelen, j’ai tutoyé l’aire du merle de mon jardin

en vain ;

le merle de mon jardin se tait à la mi-juillet

mais garde son sale caractère — je l’appelle souvent

le pipipissed off merle de mon jardin parce que j’ai un rapport passionnel avec la langue anglaise et le merle de mon jardin ;

le merle de mon jardin se merle de tout c’qui s’passe et passe dans mon jardin ;

le merle de mon jardin aime que je parle de lui et me le fait savoir par un petit

puiitpitEncore, puitpitEncore ;

chaque hiver j’espère que le froid ne tuera pas le merle de mon jardin ;

le merle de mon jardin et moi sommes assez semblables

— à une petite différence près :

un jour le merle de mon jardin comme le Merle de Grand Caïman éteint

je le chialerai

Ceci étant :

le merle de mon jardin n’est sûrement pas mon merle comme mon jardin n’est finalement pas mon jardin mais le monde du merle de mon jardin et de quelques-uns, pendant l’été pendant l’hiver, par instants, ou bien alors, durant toute l’année, comme le merle de mon jardin : le milan, la buse, le faucon, le martinet, le coucou, le pic, la corneille, le geai, la pie, la pie-grièche, le rougegorge, la grive, l’hirondelle, le verdier, la mésange, le rougequeue, le pinson, le serin, la bergeronnette, le grosbec, la fauvette, le gobemouche coche de mon jardin , le grimpereau, le chardonneret, la sitelle, le tarin, le moineau, le troglodyte, le bruant ; mais aussi le renard, le hérisson, l’écureuil, la taupe, le mulot, l’épeire, le faucheux, le lézard, la couleuvre, l’argus, la piéride, le nacré, la petite tortue, le myrtil, le macaon, le cétoine, le capricorne, le carabe, l’apion, le clairon, le criocère, le hanneton, le bousier, le taupin, le gendarme, la punaise, le criquet, la sauterelle, la guêpe, le frelon, l’abeille, le bourdon, le syrphe, la mouche, la cordulie, mais encore la verge d’or, la gesse, la balsamine, le trèfle, l’œillet, la centaurée, le millepertuis, la carotte sauvage, le coquelicot, la reine des prés, la scabieuse, l’hortie, le cornouiller, le frêne, le noisetier, le noyer ; et tous les autres que je n’sais même pas nommer, que j’n’ai même pas vu ou que j’ai acclimatés à mon jardin à l’inverse du merle de mon jardin qui lui a choisi mon jardin.

(Bonnaz, août 2009)

Fabienne Raphoz, Jeux d’oiseaux dans un ciel vide augures, Dessins de Ianna Andréadis, Genève, éditions Héros-Limite, 2011, p. 158-161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, ianna andréadis, oiseaux, merle, jardin | ![]() Facebook |

Facebook |

10/05/2011

Pierre Reverdy, Cette émotion appelée poésie

Je préviens que j’emploierai ce mot [poète] au sens large des anciens ; non pas du faiseur de vers — qui n’en a plus aucun pour nous — mais désignant tout artiste dont l’ambition et le but sont de créer, par une œuvre esthétique faite de ses propres moyens une émotion particulière que les choses de la nature, à leur place, ne sont pas en mesure de provoquer en l’homme. En effet, si les spectacles de la nature étaient capables de vous procurer cette émotion-là, vous n’iriez pas dans les musées, ni au concert, ni au théâtre, et vous ne liriez pas de livres. Vous resteriez où et comme vous êtes, dans la vie, dans la nature. Ce que vous allez chercher au théâtre, au musée, au concert et dans les livres, c’est une émotion que vous ne pouvez trouver que là — non pas une de ces émotions sans nombre, agréables ou pénibles, que vous dispense la vie, mais une émotion que l’art seul peut vous donner.

Je préviens que j’emploierai ce mot [poète] au sens large des anciens ; non pas du faiseur de vers — qui n’en a plus aucun pour nous — mais désignant tout artiste dont l’ambition et le but sont de créer, par une œuvre esthétique faite de ses propres moyens une émotion particulière que les choses de la nature, à leur place, ne sont pas en mesure de provoquer en l’homme. En effet, si les spectacles de la nature étaient capables de vous procurer cette émotion-là, vous n’iriez pas dans les musées, ni au concert, ni au théâtre, et vous ne liriez pas de livres. Vous resteriez où et comme vous êtes, dans la vie, dans la nature. Ce que vous allez chercher au théâtre, au musée, au concert et dans les livres, c’est une émotion que vous ne pouvez trouver que là — non pas une de ces émotions sans nombre, agréables ou pénibles, que vous dispense la vie, mais une émotion que l’art seul peut vous donner.

Il n’y a plus personne aujourd’hui pour croire que les artistes apprennent leur art et leur métier dans la nature. En admettant qu’elle soit, comme on l’a dit, un dictionnaire, ce n’est pas dans un dictionnaire que l’on apprend à s’exprimer. […] C’est par les toiles des maîtres que sont d’abord émus les jeunes peintres, par les poèmes des aînés que sont remués, blessés à vie, les futurs grands poètes.

[…] les vrais poètes ne peuvent prouver la poésie qu’en poétisant, si je puis dire. Pour moi, à qui certains prestigieux moyens n’ont pas été très libéralement départis, je suis bien obligé de m’y prendre autrement. On a souvent dit et répété que la poésie, comme la beauté, était en tout et qu’il suffisait de savoir l’y trouver. Eh bien non, ce n’est pas du tout mon avis. Tout au plus accorderai-je que la poésie n’étant au contraire nulle part, il s’agit précisément de la mettre là où elle aura le plus de chance de pouvoir subsister. — Mais aussi, qu’une fois admise la nécessité où l’homme s’est trouvé de la mettre au monde afin de mieux pouvoir supporter la réalité qui, telle qu’elle est, n’est pas toujours très complaisamment à notre portée, la poésie n’a pas besoin pour aller à son but de tel ou tel véhicule particulier. Il n’y a pas de mots plus poétiques que d’autres. Car la poésie n’est pas plus dans les mots que dans le coucher du soleil ou l’épanouissement splendide de l’aurore — pas plus dans la tristesse que dans la joie. Elle est dans ce que deviennent les mots atteignant l’âme humaine, quand ils ont transformé le coucher du soleil ou l’aurore, la tristesse ou la joie. Elle est dans cette transmutation opérée sur les choses par la vertu des mots et les réactions qu’ils ont les uns sur les autres dans leurs arrangements — se répercutant dans l’esprit et la sensibilité. Ce n’est pas la matière dont la flèche est faite qui la fait voler — qu’importe le bois ou l’acier — mais sa forme, la façon dont elle est taillée et équilibrée qui font qu’elle va au but et pénètre et, bien entendu aussi, la force et l’adresse de l’archer.

Pierre Reverdy, Sable mouvant, Au soleil du plafond, La Liberté des mers, suivi de Cette émotion appelée poésie, édition d’Étienne-Alain Hubert, Poésie / Gallimard, 2003, p. 94-95, 96, 107-108.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, poésie, émotion, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

09/05/2011

Le Tasse, Baudelaire et Delacroix

Me novello Ission rapida qggira

La rota di fortuna, e s’in sublime

Parte m’innalza o pur se mi deprime,

Sempre però m’afflige e mi martira.

Piansi là suso ov’entra il sole e spira

L’aura piú lieta tra frondose cime;

Arsi, gelai, languii, pregando in rime,

Né scemai le mie pene o la vostra ira.

Ora, in carcer profondo, o son cresciuti

I miei tormenti, od è piú acuto e forte

Vecchio dolor cui giro aspro sia cote.

O magnanimo Alfonso, a me si muti

Non sol prigion, ma stato ; e se mia sorte

Rotar pur vuole, intorno a voi mi rote.

Lamentations au Prince

Nouvel Ixion, rapidement m’entraine

La roue de la Fortune, et que, sublime,

Elle m’élève ou bien qu’ell’ me déprime,

Toujours elle m’afflige et fait ma peine.

J’ai pleuré au soleil, là que respire

L’air plus joyeux dans les frondeuses cimes,

Et j’ai brûlé, gelé, priant en rimes,

Je n’ai réduit ni mon mal ni votre ire.

Ore, dans ce cachot où je séjourne,

Croît le tourment, et mon vieux dol encor

S’aiguise à chaque tour de l’âpre meule.

Ô grand Alphonse, ah, non de prison seule,

Mais change-moi d’état ; et si mon sort

Est de tourner : qu’amour de toi je tourne.

Le Tasse, Rimes et plaintes, poésies choisies et traduites de l’italien par Michel Orcel, Poésie/Fayard, 2002, p. 124-125.

Delacroix, Le Tasse en prison

Sur Le Tasse en prison d’Eugène Delacroix

Le poète au cachot, débraillé, maladif,

Roulant un manuscrit sous son pied convulsif,

Mesure d'un regard que la terreur enflamme

L'escalier de vertige où s'abîme son âme.

Les rires enivrants dont s'emplit la prison

Vers l'étrange et l'absurde invitent sa raison ;

Le Doute l'environne, et la Peur ridicule,

Hideuse et multiforme, autour de lui circule.

Ce génie enfermé dans un taudis malsain,

Ces grimaces, ces cris, ces spectres dont l'essaim

Tourbillonne, ameuté derrière son oreille,

Ce rêveur que l'horreur de son logis réveille,

Voilà bien ton emblème, Ame aux songes obscurs,

Que le Réel étouffe entre ses quatre murs !

Baudelaire, Les Fleurs du mal, dans Œuvres complètes, texte établi et annoté par Y.-G. Le Dantec, édition révisée, complétée et présentée par Claude Pichois, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 198, p. 152.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le tasse, michel orcel, baudelaire, delacroix, prison | ![]() Facebook |

Facebook |

08/05/2011

Jeanpyer Poëls, Une fauvette libre libre libre

Dans la bibliothèque

La fauvette dans la bibliothèque

au creux châtaignier avec les moirures

d’un couchant que jamais ne trahiraient

la nuit ses eaux-fortes et une voix

refusant le hasard de l’horizon

alentour et un grand souffle du ciel

le témoin impossible entre les livres

cette fauvette sans encombrer rien

libre d’être pirouette du temps

puis d’apparaître comme un bouclier

à l’angle aveugle pointillé de dièses

dièses doubles de miniatures d’encre

une imitation du champ aux corbeaux (1)

vient d’une terre de fablier blanc

les ailes levées au petit plafond

soulagée de demain et lendemain

et appuyée contre La fée aux miettes (2)

elle en ignore "une vieille araignée"

qui nargue le vide et entaillerait

ensorcelant le dessous du silence

Jeanpyer Poëls, Une fauvette libre libre libre, Saintes, éditions de l’Atlantique, 2011, p. 9.

Notes de T. H. :

(1) Titre d'un tableau de van Gogh ("Champ de blé aux corbeaux).

(2) Titre d'un conte de Charles Nodier.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeanpyer poëls, fauvette | ![]() Facebook |

Facebook |

07/05/2011

Aragon : Henri Matisse, roman

Aragon par Matisse

Pourquoi faut-il au peintre un modèle si c’est pour s’en écarter ? Cette question, toute l’œuvre de Matisse la pose, et c’est une énigme qui n’est pas de l’impuissance à représenter, car quiconque a connu les modèles de Matisse, des modèles, les reconnaît là-même où il s’en écarte, où la disproportion des traits l’emporte sur le visage ou le corps. Tout à fait à la fin de sa vie, H. M. a réuni lui-même sous le titre Portraits des dessins et des peintures qui ont eu pour lui l’ambition de ce titre, il y a écrit une préface où l’on peut lire, je veux dire on peut entendre, ce qui suit :

Pourquoi faut-il au peintre un modèle si c’est pour s’en écarter ? Cette question, toute l’œuvre de Matisse la pose, et c’est une énigme qui n’est pas de l’impuissance à représenter, car quiconque a connu les modèles de Matisse, des modèles, les reconnaît là-même où il s’en écarte, où la disproportion des traits l’emporte sur le visage ou le corps. Tout à fait à la fin de sa vie, H. M. a réuni lui-même sous le titre Portraits des dessins et des peintures qui ont eu pour lui l’ambition de ce titre, il y a écrit une préface où l’on peut lire, je veux dire on peut entendre, ce qui suit :

J’ai beaucoup étudié la représentation du visage humain par le dessin pur et pour ne pas donner au résultat de mes efforts le caractère de mon travail personnel — comme un portrait de Raphaël est avant tout un Raphaël — je me suis efforcé, vers 1900, de copier littéralement le visage d’après des photographies ce qui me maintenait dans les limites du caractère apparent d’un modèle. Depuis j’ai quelquefois repris cette marche du travail. Tout en suivant l’impression produite en moi par un visage, j’ai cherché à ne pas m’éloigner de sa construction anatomique.

J’ai fini par découvrir que la ressemblance d’un portrait vient de l’opposition qui existe entre le visage du modèle et les autres visages, en un mot de son asymétrie particulière. Chaque figure a son rythme particulier et c’est le rythme qui crée la ressemblance. […]

La révélation de la vie dans l’étude du portrait m’est venue en pensant à ma mère. Dans un bureau de poste de la Picardie, j’attendais une communication téléphonique. Pour passer le temps je pris une formule télégraphique qui traînait sur la table et traçai à la plume un visage de femme. Je dessinais sans y penser, ma plume allait à sa volonté, et je fus surpris de reconnaître le visage de ma mère avec toutes ses finesses. Ma mère avait un visage aux traits généreux, qui portait la distinction profonde des Flandres françaises.

J’étais alors un élève appliqué au dessin « à l’ancienne », voulant croire aux règles de l’école, sorte de déchets de l’enseignement des maîtres qui nous ont précédés, en un mot la partie morte de la tradition, où tout ce qui n’était pas constaté sur nature, tout ce qui venait du sentiment et de la mémoire, était méprisé et appelé « chiqué ». Je fus saisi par les révélations de ma plume et je compris que l’esprit qui compose doit garder une sorte de virginité aux éléments choisis et rejeter ce qui lui vient par le raisonnement.

C’est là ce que H. M. appelle « la révélation du bureau de poste », et qui marque un tournant décisif dans son œuvre, commande, serais-je tenté de dire, tout l’avenir du peintre.

Aragon, Henri Matisse, roman, Quarto / Gallimard, 1998 [1971], p. 477-479, et 482.

Publié dans Aragon Louis, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, matisse, portrait | ![]() Facebook |

Facebook |

06/05/2011

Roland Dubillard, Je dirai que je suis tombé

Quatre poèmes d’amour

Si quelqu’un sourit

Si quelqu’un sourit à te voir,

s’il te regarde avec bonheur,

c’est que ton corps n’a plus la force

de lui cacher, derrière toi, le mur.

Enfant qui tète sa mère,

bientôt sa mère le détestera,

avant de lui ôter la tête.

Les yeux commencent par un point,

la douleur les allonge vers le bas,

le regard tire d’eux l’horizon,

et il faut compléter le triangle

toute sa vie, avec les mains.

Ce qui sort de ta bouche,

c’est d’abord la fumée d’une cigarette ;

et puis c’est tout le reste.

Si tu es en première

Si tu es en première

quand je suis en seconde

qu’est-ce donc qui s’est décoiffé ?

Où est la brosse, où est le peigne, où est le vent ?

où est la chevelure ?

Soleil, par qui les feuilles sont des lampes transparentes.

Orgueil, par qui les filles montent dans les wagons rouges.

Honte, qui donne à l’homme une allumette vite éteinte.

Quand de l’eau entre dans la noix

par la fente de sa coquille,

chaque moitié sur l’eau qui noie

bientôt peut-être flottera.

Si je monte au Palais-Royal,

quand tu descends au Châtelet,

les rails restent si parallèles

qu’on voudrait être des roues.

Parfois, d’un moment

Parfois, d’un moment, tu peux dire

qu’il est huit heures,

ou que c’est le moment de remonter ta montre.

Mais tu diras bien autre chose

Pour peu qu’à ce moment un autocar t’écrase.

Or, il y a toujours

quelque chose qui nous écrase,

ne serait-ce que notre poids.

Et ce qui nous écrase,

comme un autocar, est parfois

plein de militaires joyeux.

À tout moment ,

il faut les mentionner aussi.

Je lui ai crié

Je lui ai crié :

Madame ! Madame !

Votre parapluie,

je crois, s’est ouvert.

Fallait-il plutôt

ne pas le lui dire ?

le fermer de force ?

ne pas l’avoir vu ?

se mettre en colère ?

L’aurais-je quittée

de toute manière

aussi las de vivre ?

Roland Dubillard, Je dirai que je suis tombé, Gallimard, 1966, p. 79-82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roland dubillard, je dirai que je suis tombé, poèmes d'amour | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2011

Louis Calaferte, Paraphe

Il faut aimer (ou faire semblant) tout ce qu’on n’a pas les moyens de haïr.

Il faut aimer (ou faire semblant) tout ce qu’on n’a pas les moyens de haïr.

De l’autre côté, ça doit être comme partout.

Ce qui n’est pas poésie n’existe pas.

La vérité, c’est que nous ne sommes que quelques-uns à ne pas pouvoir nous passer de liberté.

Pas de souvenirs. Si ça se pouvait !

Personne n’écoute celui qui a quelque chose à dire.

J’écris pour ne pas me tuer.

Si la poésie ne vous cherche pas, jamais vous ne la trouverez.

Je n’ai jamais fait aucun métier. J’ai toujours été poète.

Ceux qui me font rire.

Tous ces petits cons qui se prennent pour des écrivains.

Je sais que ça vous est insupportable, mais je n’y peux rien, je ne suis pas comme vous.

Je vois partout des bêtes perdues qui cherchent leurs salopards de maîtres.

Je ne fais rien. J’écris.

Je connais un poète que personne ne connaît, car personne ne connaît les poètes.

La poésie brise la coquille.

Il n’y a pas de belles têtes de bourgeois. Ce sont toujours de sales gueules.

J’aime bien qu’il ait autour de moi un grand désordre de livres de poèmes. Ça aide à vivre dans la seule possible dimension.

Si on savait on n’ouvrirait jamais un dictionnaire.

Il fait beau en Poésie.

Nous ne sommes jamais que des fœtus qui ont grossi.

« La mer, la mer, toujours recommencée ! »

(Paul Valéry)

On pourrait en dire autant de l’eau du robinet.

Les mots sont à tout le monde, mais moi je sais m’en servir.

On sait ce que c’est, les poètes, ça ne cherche qu’à vous épater !

Louis Calaferte, Paraphe, Arléa, 2011 [Denoël, 1974], p. 21, 23, 27, 28, 46, 48, 48, 51, 57, 58, 62, 66, 80, 85, 93, 101, 105, 150, 160, 164, 167.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis calaferte, paraphe, poésie, maxime | ![]() Facebook |

Facebook |

04/05/2011

James Sacré, Une petite fille silencieuse

À côté des iris sans fleurs

1

La beauté d’un jour de juillet,

Grand soleil et bleu mais tempérés par des feuillages

Qui font de l’ombre à la maison tranquille où j’écris.

Telle beauté se nourrit de beaucoup de temps passé,

De choses qui ont changé, de gens qu’on oublie ;

Mais l’herbe de la pelouse verdit.

Je ne verrai plus assise à côté des iris sans fleurs

Une enfant qui regarde un animal familier.

Est-ce qu’un poème ressemble à la verte indifférence de l’herbe,

Ou s’il peut être aussi un geste pour voir ?

La persistance d’une pluie un jour d’été,

Avec des moments que l’on entend plus fort,

Produit de la fraicheur qui est bonne

À la moiteur d’un gros bourg

Dans l’ouest rempli d’arbres et de collines de la

Nouvelle- Angleterre.

Quelqu’un a l’impression

Que toute l’activité de la pluie lui rend

Les façons d’être un corps (une jambe, un visage disparus) comme à

nouveau sensibles ;

En fait c’est qu’un poème qui s’écrit à cause

De l’attention prêtée à un bruit d’eau, à cause d’événements récents,

les mots

Perdent leur sens où du plaisir s’empêtre en des tourments de cœur.

James Sacré, Une petite fille silencieuse, collection Ryôan-ji, André Dimanche éditeur, 2001, p. 27-28.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, une petite fille silencieuse, iris | ![]() Facebook |

Facebook |

03/05/2011

Eugène Fromentin, Les Maîtres d'autrefois

Eugène Fromentin

Pendant des siècles, on a cru, on croit encore dans beaucoup d’écoles qu’il suffit d’étendre des teintes aériennes, de les nuancer tantôt d’azur et tantôt de gris pour exprimer la grandeur des espaces, la hauteur du zénith et les ordinaires changements de l’atmosphère. Or considérez qu’en Hollande un ciel est souvent la moitié du tableau, quelquefois tout le tableau, qu’ici l’intérêt se partage ou se déplace. Il faut que le ciel se meuve et nous transporte, qu’il s’élève et qu’il nous entraine ; il faut que le soleil se couche, que la lune se lève, que ce soit bien le jour, le soir et la nuit, qu’il y fasse chaud ou froid, qu’on y frissonne, qu’on s’y délecte, qu’on s’y recueille. Si le dessin qui s’applique à de pareils problèmes n’est pas le plus noble de tous, du moins on peut se convaincre qu’il n’est ni sans profondeur ni sans mérites.

Pendant des siècles, on a cru, on croit encore dans beaucoup d’écoles qu’il suffit d’étendre des teintes aériennes, de les nuancer tantôt d’azur et tantôt de gris pour exprimer la grandeur des espaces, la hauteur du zénith et les ordinaires changements de l’atmosphère. Or considérez qu’en Hollande un ciel est souvent la moitié du tableau, quelquefois tout le tableau, qu’ici l’intérêt se partage ou se déplace. Il faut que le ciel se meuve et nous transporte, qu’il s’élève et qu’il nous entraine ; il faut que le soleil se couche, que la lune se lève, que ce soit bien le jour, le soir et la nuit, qu’il y fasse chaud ou froid, qu’on y frissonne, qu’on s’y délecte, qu’on s’y recueille. Si le dessin qui s’applique à de pareils problèmes n’est pas le plus noble de tous, du moins on peut se convaincre qu’il n’est ni sans profondeur ni sans mérites.  Et si l’on doutait de la science et du génie de Ruysdael et de Van der Neer, on n’aurait qu’à chercher dans le monde entier un peintre qui peigne un ciel comme eux, dise autant de choses et les dise aussi bien. Partout c’est le même dessin serré, concis, naturel, naïf, qui semble le fruit d’observations journalières, qui, je l’ai fait entendre, est savant et n’est pas su.

Et si l’on doutait de la science et du génie de Ruysdael et de Van der Neer, on n’aurait qu’à chercher dans le monde entier un peintre qui peigne un ciel comme eux, dise autant de choses et les dise aussi bien. Partout c’est le même dessin serré, concis, naturel, naïf, qui semble le fruit d’observations journalières, qui, je l’ai fait entendre, est savant et n’est pas su.

Ruysdael, Vue de Haarlem

Eugène Fromentin, Les Maîtres d’autrefois, dans Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par Guy Sagnes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1984, p. 663.

Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène fromentin, les maîtres d'autrefois, peindre un ciel, ciel de hollande | ![]() Facebook |

Facebook |

02/05/2011

Etienne de la Boétie, un sonnet...

Quand tes yeux conquerans estonné je regarde,

J’y veois dedans à clair tout mon espoir escript ;

J’y veois dedans Amour luy mesme qui me rit,

Et m’y mostre, mignard, le bon heur qu’il me garde.

Mais, quand de te parler par fois je me hazarde,

C’ets lors que mon espoir desseiché se tarit ;

Et d’avouer jamais ton œil, qui me nourrit,

D’un seul mot de faveur, cruelle, tu n’as garde.

Si tes yeux sont pour moy, or voy ce que je dis :

Ce sont ceux là, sans plus, à qui je me rendis.

Mon Dieu, quelle querelle en toi mesme se dresse,

Si ta bouche & tes yeux se veulent desmentir ?

Mieux vaut, mon doux tourment, mieux vaut les despartir,

Et que je prenne au mot de tes yeux la promesse.

Étienne de la Boétie, Sonnet XXII, dans Œuvres complètes d’Estienne de la Boétie, édition nouvelle augmentée en deux volumes, Introduction, bibliographie et notes par Louis Desgraves, Conseil Général de la Dordogne / William Blake and C°, 1991, II, p. 154.

Note : dans l'édition utilisée, v et j sont écrits respectivement u et i.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la boétie, sonnet, sonnet amoureux | ![]() Facebook |

Facebook |