30/04/2022

Yves di Manno, Terre ancienne

Femmes blessées

Les femmes froides, les hermines, les alvéoles. (Sur cette mer ancienne ils perdent lentement conscience d’eux-mêmes, comme s’ils s’obstinaient, désqespérés nageurs, à vouloir dépasser la ligne d’horizon.)

Les femmes hostiles, les corps laqués. En elles et par centaines reposent les fœtus, tandis qu’elles se nourrissent de poissons minuscules : rougets, dorades, plies. Les femmes hostiles aux guerriers.

Inquiètes du pêcheur. Pour lui, laissent-elles s’épandre les liquides qui cuisent sur le feu ? Les corps, les anomalies. Leurs corps arqués, attentifs. Leurs yeux surveillent les cuissons, les décoctions.

[ ...]

Yves di Manno, Terre ancienne, Monologue, 3022, p. 35.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, terre ancienne, femmes blessées | ![]() Facebook |

Facebook |

29/04/2022

Benoît Casas, Venise toute

I

La réalité de Venise et de son histoire est péremptoire et immédiate, circonscrite.

Quand on la voit, on s’écrie : c’est inimaginable ! cette ville réelle triomphe de l’idée que l’on avait pu s’en faire.

On pourrait croire d’abord qu’il s’agit d’une inondation, que l’eau va se retirer, qu’elle n’est pas permanente, que c’est un état de choses temporaire.

Celui qui pénètre à l’intérieur de la ville ne sait pas ce qu’il va voir l’instant suivant, ni de qui il va être vu : à peine quelqu’un entre-t-il en scène qu’il en sort déjà par une autre issue.

Benoît Casas, Venise toute, Arléa, 2022, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoît casas, venise toute, inattendu, surprise | ![]() Facebook |

Facebook |

Éric Villeneuve, Tache jaune / Monochrome bleu / Sorte de blanc

62

Si semblables que nous puissions être en tant que couleurs d’une même série, d’une même « lignée », il n’en demeure pas moins que nous peinons à communiquer.

C’est comme si nous n’avions pas accès les uns aux autres, en vérité : dans l’espace, peut-être, mais pas dans le temps.

Moi le « jaune », par exemple, j’aurais besoin d’aide pour rejoindre le moment précis du conte où « l’enfant chérie » du roi devint une « sorte de blanc ».

À refléter une si grande infortune, cet épisode conserve une part d’opacité.

J’aimerais déceler tout ce qui m’a échappé tandis que je l’évoquais, tout ce qui a été fondu dans ce malheur d’enfant : différentes histoires, sans doute, liées entre elles par de subtiles correspondances mais renvoyant chacune à une identité bien définie.

Éric Villeneuve, Tache jaune / Monochrome bleu / Sorte de blanc, LansKine, 2022, p. 101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Éric villeneuve, tache jaune monochrome bleu sorte de blanc, couleurs, correspondances | ![]() Facebook |

Facebook |

28/04/2022

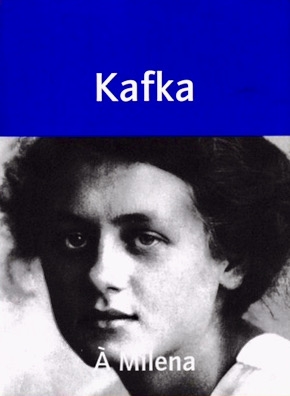

Franz Kafka, A Milena = recension

Les éditions NOUS ont eu l’excellente idée de rééditer les lettres à Milena dans la traduction de Robert Kahn, très soucieux de restituer les particularités de l’écriture de Kafka, notamment pour la ponctuation et les répétitions. Situons avec lui la correspondance. Après une rencontre à Prague dans un café, Milena Jesenska proposa à Kafka de traduire le premier chapitre de ce qui deviendra L’Amérique : elle devient alors sa "voix" en tchèque. La jeune femme, journaliste, séduisante, fille d’un médecin connu, fit scandale par une relation avec un Juif pilier de cafés, Ernst Pollack : son père accepta le mariage à la condition que le couple vive à Vienne. Une correspondance s’engage entre l’écrivain et sa traductrice : 140 lettres et cartes postales écrites de mars à décembre 1920, 9 en 1922 et 1923 de Kafka ont été conservées, aucune de Milena dont on connaît souvent la trame par les allusions dans les réponses. Le traducteur insiste justement sur l’absence de différence dans l’écriture entre la correspondance, les Journaux et les fictions, c’est pourquoi toutes les lettres publiées appartiennent entièrement à l’œuvre1.

En mars 1920, Kafka s’adresse à « Chère Madame Milena », il passe à « Milena » le 30 mai ; le 11 juin, à la suite du vouvoiement il ajoute à la fin de sa lettre, « S’il te plaît dis-moi de nouveau une fois encore — pas toujours, je ne veux pas du tout cela — dis-moi une fois Tu » ; le tutoiement est ensuite la règle. Il est intéressant de détailler la relation singulière de Kafka avec Milena : ils ne se rencontrent que deux fois (quatre jours à Vienne, un jour dans une ville frontière) et ne vivent qu’un "amour de loin"2. Il écrit d’ailleurs très tôt (4 juin) à ce propos, « Certes ma chambre est petite, mais la vraie Milena est ici », plus tard le même jour « là où je suis vous y êtes comme moi et plus forte » ; il lui confie en octobre qu’il avait connu dans un rêve leur fusion, « j’étais Toi, Tu étais moi ». Attentive à ce qu’il a publié, à ce qu’il dit de lui dans les lettres, elle lui est vite devenue un soutien qu’il n’avait jamais espéré : « il m’a toujours été totalement incompréhensible que quelqu’un puisse se prendre d’intérêt pour moi. »

L’intérêt que lui porte Milena, puis une forme complexe de passion, satisfait Kafka sans du tout résoudre ses difficultés devant les réalités de la vie. Il voudrait qu’elle soit toujours près de lui et se refuse pourtant à la rejoindre à Vienne ; il lui conseille dans une lettre de ne plus lui écrire tous les jours et, plus avant, « ne suis pas mon conseil et écris-moi (...) même un mot, mais ce mot je ne pourrais m’en passer qu’en souffrant terriblement ». Les lettres, affirme-t-il, « c’est ce qui m’est arrivé de plus beau dans la vie », parce que Milena lui a permis de ne plus être seul ; le fait qu’ils ne soient pas ensemble n’est pas l’essentiel puisque, écrit-il, c’est « toi-même qui es rassurante-inquiétante ». Ce qui importe, c’est l’échange par lettres qui aboutit, selon lui, à ce qu’ils se vivent « seuls dans le tumulte du monde ». L’idéal pour Kafka, inatteignable, serait de ne plus connaître les désagréments de la vie sociale, ce qui ne peut s’accomplir que par la disparition, « il m’apparaît parfois qu’au lieu de vivre ensemble nous devrions nous coucher l’un à côté de l’autre, paisiblement et satisfaits, pour mourir. »

Ce vœu, après leur première rencontre à Vienne, est en accord avec la difficulté, et peut-être l’impossibilité, qu’a Kafka de vivre. Dans la relation amoureuse le "je" semble se dérober quand il répond à Milena, « Tu veux toujours savoir Milena, si [je] t’aime, mais c’est quand même une question difficile à laquelle on ne peut répondre par lettre » ; dans la lettre originale, le ich (= je) manque, « parce qu’il n’y a pas de « je », analyse Robert Kahn. On lit d’autres traces de cet effacement : il signe « Ton » et commente avec humour « Voilà que je perds même le nom » ; dans une autre lettre, il signe « Franz faux F faux Ton faux plus rien silence forêt profonde ». Cette distance vis-à-vis du sujet ne signifie pas du tout une méconnaissance de l’inconscient, lecteur de Freud (dont il ne pense pas que ses théories puissent guérir qui que ce soit), il analyse sa tuberculose comme « un débordement de la maladie mentale ». Le savoir n'empêche pas, cependant, la peur dans la vie de tous les jours.

Le mot "peur" (Angst en allemand) est récurrent, sans que Kafka puisse lui donner un contenu. Il revient souvent à la peur qu’il éprouve constamment, dissipée seulement pendant les quatre jours vécus avec Milena, et il comprend qu’elle ne peut être attribuée à une cause quelconque ; il écrit par exemple à Milena avoir été « préoccupé toute la journée par [s]es lettres, dans la souffrance, l’amour, le souci et dans une sorte de peur tout à fait indéterminée devant l’Indéterminé, dont l’indéterminé consiste pour l’essentiel en ce qu’il dépasse de très loin mes forces ». Il ne pense pas que le fait d’être juif soit une explication, pas plus que sa relation difficile avec son père ; dans l’une des dernières lettres de 1920, il répond à Milena à ce sujet : « Je ne peux expliquer ni à toi ni à personne comment c’est à l’intérieur de moi. Comment pourrai-je rendre compréhensible ce pourquoi il en est ainsi ; je ne peux même pas me le faire comprendre à moi-même. »

Kafka écrit aussi à propos de ses relations dans le monde juif de Prague, de son ami Max Brod, il évoque quelquefois ses lectures littéraires ou non (Freud) et, connaissant fort bien le sionisme, il mentionne son projet — velléitaire — de partir en Palestine.

Dans un article à la mort de Kafka, Milena a compris ce qui est essentiel dans l’œuvre, « Tous ses livres décrivent l’horreur d’une incompréhension énigmatique, d’une innocente culpabilité entre les humains ». Comme les trois sœurs de Kafka, elle a terminé sa vie dans l’enfer d’un camp de concentration, elle à Ravensbruck.

1 On peut lire aussi : Kafka, Lettres à Felice, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, 2 vol. (Felice Bauer a été fiancée à K ) ; Lettres à Ottla et à la famille, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1978 (Ottla, une des sœurs de K).

2 Remembra.m d’un amor de lonh « Je me souviens d’un amour de loin « : R. Kahn cite cette fin du premier vers d’une chanson de Jaufré Rudel (XIIe s.), souvent reprise à propos de l’amour selon les troubadours.

Franz Kafka, A Milena, traduction Robert Kahn, NOUS, 2021, 336 p., 15 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 1er avril 2022.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, à milenaz, correspondance : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

27/04/2022

Philippe Blanchon, Suites peintes de Martin

les dieux meurent plus facilement que les hommes

venant les uns après les autres parmi les autres ou dans

la plus absolue des solitudes c’est égal

là où ne s’opposent l’air et le geste

matière engendrée du souffle et de la main

mille manières avant cette dernière

connue ce que peut la main en traçant

l’unicité d’un dessin que la couleur habite

ou non (un oui toujours en son agilité)

la poème de la main et du souffle en

gendré ne crée pas autre mystère — outre

Philippe Blanchon, Suites peintes de Martin,

La Lettre volée, 2015, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe blanchon, suites peintes de martin, main, souffle, geste | ![]() Facebook |

Facebook |

26/04/2022

Edmond Jabès, Le Livre des Marges

V’herbe

Écrire, pour moi, aura consisté, jour après jour, à sauvagement arracher du sol, herbe et racines intruses ; puis à refuser de fertiliser mes terres en les écobuant.

Aucune survie dans cette mort-là ; mais une sur-mort impitoyable.

Mettre en cause les jardins, c’est mettre en cause ce qui flatte l’odorat et le regard.

Point de parfum dans le désert ; point d’enchantement ; mais l’âcre odeur de l’éternité spoliée, la désaffection des formes glorieuses ; la mise en accusation de l’œil.

Tous les moments de la vie ont leur parfum. Sortie du corps, la vie ne sent plus rien.

(...)

Edmond Jabès, Le Livre des Marges, Biblio/Essais, 1984, p. 105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edlond jabès, le livre des marges, herbe, jardin, désert | ![]() Facebook |

Facebook |

25/04/2022

Edmond Jabès, Le Livre de Yukel

Le dialogue du passeur et du riverain

Le riverain : Je ne puis atteindre l’autre rive sans ton secours. Passeur, parle-moi de l’autre rive.

Le passeur : Pour moi, elle est la rive à atteindre, tout comme celle-ci lorsque je suis en face.

Le riverain : Ressemble-t-elle aux rives de mon enfance ? Elle est si lointaine que je ne puis m’en rendre compte d’ici.

Le passeur : Qu’importe comment est le pays qui excite ton imagination. Qu’importe comment sont ses rives. C’est ton pays tout le temps qu’il te préoccupe, ce sont tes rives.

Le riverain : J’aimerais savoir où commence et où finit, ce pays, si sa végétation est sœur de la nôtre. Et quelle est la forme de ses arbres et de ses rochers. J’aimerais savoir ce qui s’y passe.

Le passeur : Il y a la vie, comme ici et la vie dans la mort. Comme ici il y a l’obscurité dans la lumière du Nom.

Edmond Jabès, Le Livre de Yukel, Gallimard, 1964, p. 123.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, le livre de yukel, le dialogue du passeur et du riverain, le nom | ![]() Facebook |

Facebook |

24/04/2022

Edmond Jabès, Le Soupçon Le Désert

Le mensonge des origines

L’origine ne serait, peut-être, que la brûlure de son effacement

J’ai vécu à des époques différentes de notre histoire, depuis des siècles. J’ai oublié les lieux où j’ai séjourné, comme ceux que j’ai seulement traversés.

Je n’ai retenu, de mon passé, que quelques phrases prises dans des livres introuvables, que quelques rares paroles, prononcées, peut-être, par moi-même où gardées secrètes.

À mesure que ma mémoire me les restitue, ma plume s’en empare.

« Qui suis-je ? — Autant demander au miroir de répondre de l’univers qui s’y mire », avait écrit reb Abet.

Nous étions assis l’un près de l’autre. Il faisait déjà presque noir dans la chambre. Elle s’est levée, m’a dévisagé un moment comme si elle ne me reconnaissait plus, puis elle est partie sans prononcer un mot.

Mes lèvres conservent le goût de ses lèvres. Je ne puis ignorer qu’elle a existé, que j’existais.

Edmond Jabès, Le Soupçon Le Désert, Gallimard, 1978, p. 28.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, le soupçon le désert, le mensonge des origines | ![]() Facebook |

Facebook |

23/04/2022

Marie de Quatrebarbes, Aby : recension

Qui est Aby, le personnage principal du roman ? Il s’agit d’Aby Warburg (1866-1929), historien de l’art dont les travaux ont jeté les bases de l’iconologie, ce que nous apprend toute encyclopédie. Son immense bibliothèque est aujourd’hui à Londres, réunie dans le Warburg Institute ; plusieurs livres ont été consacrés à sa vie et à son œuvre (le Postscriptum du livre les signale) et Georges Didi-Huberman a étudié ses écrits, dont son Atlas *. On se demanderait pourquoi ce savant a une place dans une fiction si l’on ignorait, outre l’étendue de ses lectures, l’attention que porte Marie de Quatrebarbes notamment aux questions de la mémoire (du passé et de l’enfance), de l’image, du double, de la difficulté de vivre le corps, questions toujours présentes dans ses précédents livres et qui, ici, donnent son unité au roman.

Descriptif rapide : le livre compte treize chapitres titrés (Masques, Falaises, Crise, etc.), de dimension sensiblement égale, suivis d’un bref postscriptum et accompagnés de treize illustrations (photographies, dessins). Chaque ensemble débute par un nom de ville et une date, le premier avec « Hambourg, 1903, mais le lieu le plus présent est Kreuzlingen, en Suisse, où Aby a été interné. Le lecteur reçoit quelques renseignements au début du roman : Aby Warburg, fils d’un banquier juif, aurait renoncé à son droit d’ainesse au profit de son cadet, Max, à condition de pouvoir acheter tous les livres qui lui seront nécessaires pour ses recherches. Dans ce contrat avec son frère, il a une position ambiguë, il refuse l’argent de la spéculation bancaire mais accepte le « transfert spéculatif entre le savoir et l’or ». Donc : ne pas être banquier et étudier pour épuiser le savoir. Les choses sont en place, la fiction peut commencer et l’auteure y pousse son personnage : « Peu importe si le souffle te manque, Aby, voyons où le vent te mène ».

Le lecteur est un peu déconcerté, Aby Warburg est connu de tous ceux qui s’intéressent aux fonctions de l’image, tout comme les psychiatres qui apparaissent à différents moments pour établir un diagnostic sur l’état d’Aby ou le soigner ; en outre, plusieurs passages résument des travaux de médecine. On peut ajouter qu’un ensemble (Pandora) est consacré à la danseuse américaine Loïc Fuller (1862-1928), une des créatrices de la danse contemporaine. Si l’on ne retenait que ces éléments, on aurait le sentiment de lire une biographie — mais Aby n’a jamais rencontré Loïc Fuller, ni d’ailleurs d’autres personnes citées. Le roman de Marie de Quatrebarbes, comme tout roman, part de faits réels et, précisément, selon le principe du montage qui était cher à Warburg, il rapproche des éléments de manière inattendue (Aby et Loïc Fuller, par exemple), se construit à partir « de relations, d’analogies entre des images, des objets, des idées »*. Le lecteur dispose d’un jeu de pièces qu’il assemble, progressivement, tout en comprenant que la construction du texte ne peut être qu’inachevable, comme tout ce qui est vivant, semblable au ruisseau qui « déborde et tout en lui déborde de cette vie saturée qui suppure et dégorge, incessamment se reconfigure et invente de nouvelles trajectoires pour contenir ce qui incessamment le sature ».

Lorsqu’Aby se rend chez les Indiens Hopis, en 1896, il apprend ce qu’est le rituel du serpent : pour conjurer leur peur, les hommes dansent avec un serpent capturé dans le désert, l’approchant de leur bouche comme pour se l’intégrer, et la danse doit faire venir la pluie. On lit ici plusieurs des motifs qui charpentent le roman. Le rituel du serpent sera au centre de la conférence d’Aby, le 21 avril 1923, moment de la sortie de sa folie ; mais il se rattache aussi au thème de la métamorphose, du changement (la danse apporte la pluie) — voir l’image du ruisseau — et à celui de la peur. Loïc Fuller avait mis au point sa "danse serpentine" (copiée par des dizaines de danseuses), « elle se métamorphose successivement en papillon, en nuage, en orchidée, en lis, en marcheuse pompéienne, en derviche tourneur, en figurine de Tanagra, en Ménade de Thiase de Dionysos », faisant revenir du passé les arabesques propres aux paysages des peintres anglais. « Si Aby l’avait vue, il aurait reconnu « le geste de la nymphe florentine sur le point de s’envoler, entraînant à sa suite l’Antiquité survivante ».

On voit comment l’auteure construit Aby, avec les traits de Warburg mais en en faisant un personnage de fiction. Ainsi, elle lui attribue très tôt une difficulté à « se diriger dans le monde » et date du séjour au Nouveau Mexique « ses peurs (...), enroulées sur elles-mêmes comme un nid de serpents ». Pendant la guerre de 1914-1918, il accumule les documents de toutes sortes, textes et images, pour tenter de comprendre les raisons du conflit, mais « les documents restent muets et le ciel est vide » : il n’y a pas de logique dans le chaos. Pour Aby, toute hiérarchie entre les choses disparaît, la compréhension du monde — le rapport entre la matière et les signes — devient impossible ; et la « terreur (...) grandit » : la folie est là. La description de ses peurs pendant son internement est saisissante ; Marie de Quatrebarbes énumère longuement ce qui traduit vivement la perte de la réalité pour l’esprit, son impossibilité aussi de s’orienter dans le temps, tout comme les cris et les injures d’Aby disent un corps qui refuse tout échange. Mais il peut aussi reprendre ses recherches, écrire, et être un hôte agréable, reçu pour le thé par l’épouse du docteur Binswanger et, alors, très proche des enfants qu’il sait amuser.

Un autre thème récurrent du roman, justement, c’est l’enfance. Le conflit en lui, ce dédoublement, l’auteure le voit comme « ressurgi [ ...] de l’enfance où tout le ramène toujours ». Elle le présente se réfugiant dans la bibliothèque de quartier pour lire James Fenimore Cooper et, ensuite, « les livres affluent autour de lui et font barrage contre la mort ». Le retour dans sa famille, en 1924, est celui d’un autre Aby. Warburg reprendra ses travaux, il prépare des conférences, un bâtiment est construit pour ses livres mais il est devenu autre après ce long séjour « dans l’obscur ». Ce qui demeure intact pour Marie de Quatrebarbes, c’est ce qui lie Aby à l’enfance : il parle toujours aux objets, vivant alors « le même réconfort qu’un enfant parlant à ses jouets. »

On termine troublé ce voyage avec un homme brisé de ne pouvoir faire tenir ensemble les éléments disparates de la réalité : avec force, le roman fait constamment réfléchir sur l’inconnu et l’obscur dans notre réel ; il entremêle réalité et fiction au point que, parfois, le lecteur se demande si tel nom renvoie ou non à un personnage inventé.

* Georges Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet, L’œil de l’histoire’, 3, éditions de Minuit, 2011, p. 14.

Marie de Quatrebarbes, Aby, P.O.L, 2022, 208 p., 17 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 16 mars 2022.

Publié dans Quatrebarbes Marie (de), RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, aby : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

22/04/2022

Michel Deguy, Figurations

10 h

Au point qu’implique le poème

Mire je t’attends partout

-

-

-

-

-

- Quand je prends soin de mon amour

-

-

-

-

Il se moque de moi —

Les hortensias préfèrent la maison

-

-

-

-

-

- Je lui décris la vie avec exactitude —

-

-

-

-

Les arbres autour imitent le sentier

La sève est la taupe du ciel

Rotule d’arbre et du reflet

Ici s’animait la vie faite

De nuage de sable et d’eau

Un couloir brille où l’aquarelle

Suffit à porter le bateau Ici

Galerie comme une main s’achève

Ou quelque extrémité d’encre trace

De gauche à droite ici

Condensé, alcôve, le signe de la terre

Ressource du mariage

C’est le visible

Aveuglément choisi

Michel Deguy, Figurations, Gallimard, 1969, p. 69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, figurations, poème, v ie, visible | ![]() Facebook |

Facebook |

21/04/2022

Michel Deguy, Figurations

Haïku du visible

Un L’équidistant. Lui le lucide

L’impartial quand la terre dormeuse

Se retourne vers lui

Deux La coque azur

Incrustée d’arbres sous la ligne de pendaison

L’air qui cède à l’oiseau

Qui s’efface

Trois Le treillis le réseau le tamis

Le nid d’intervalles

Un feu de paille aussi longtemps que le soleil

Et ces murs une piste de plantigrades

Murs tracés à coups de griffes

Et debout comme un moulage de combat

Quatre L’eau bien épaisse bien ajointée

L’eau remplie remplissant

L’eau sans jour sur le poisson mouillé

Et la terre comme fonds la recouverte la patiente

L’implicite

Michel Deguy, Figurations, Le Chemin, Gallimard,

1969, p. 86.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, figurations, haïku du visible | ![]() Facebook |

Facebook |

20/04/2022

Michel Deguy, Poèmes de la Presqu'île

Ici

Ici les maisons cessent comme au bord de l’eau

La rue arpente les labours

Le flux de blé monte jusqu’au trottoir

Les femmes sont chez elles

Usant le jour et la lessive

Les pierres leur sont familières

Elles choisissent un vent propice

Les hommes à droite partent en terre

Ils retournent au champ lointain

Jeter leur filet de fer dans la glaise

Je suis venu pour rassembler

Le port où meurt la houle des sillons

La jetée des rives de Loire

Et la lisière humaine de la mer

Michel Deguy, Poèmes de la Presqu’île,

Le Chemin, Gallimard, 1961, p. 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, poèmes de la presqu'île, ici, homme, femme | ![]() Facebook |

Facebook |

19/04/2022

Michel Deguy, Donnant Donnant

Jaculatio tardiva

Et il ne suffirait pas que je dise à celles-ci

Fais comme si tu m’aimais Montre toi montre moi

Tes Dombes ton Rhin tes Seine ton Ombrie

Comme Ronsard faisait son chant de son chantage

Pour de l’argent le sein des seins

La toison de cendre le centre de la terre

Faute de toi les mots ne s’assembleraient pas

Fais ma croissance Sans tes pores le pli n’est jamais pris

Je ne peux même pas sans ton échine ton antenne

Dire le temps sans la clepsydre de ton sang

Comme nous disons Allume la lumière

Je leur dirais Donne de la mémoire

Avec tes lombes ton sein tes saignées tes ombres

Il y a à coir aussi sur tes paupières

Michel Deguy, Donnant Donnant, Gallimard, 1981, p. 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, donnant donnant, jaculation tardiva | ![]() Facebook |

Facebook |

18/04/2022

Jack Kerouac, Mexico City Blues

103e Chorus

-

-

-

-

- Mon Père dans le rouge de la basse ville

- Se promenant comme une ombre

- D’encre noire, avec chapeau, hochant la tête,

- Dans les lumières immémoriales de nos rêves.

- Car j’ai depuis rêvé de Lowell

- Et de l’image de mon père,

- Chapeau de paille, journal dans la poche,

- Sentant l’alcool, cirages-coiffeur,

- Est l’image de l’Homme Ignorant

- Se hâtant vers sa destinée qui est la Mort

- Quoiqu’il le sache.

- C’est pourquoi ils appellent Santé,

- une bouteille, un verre, une rasade,

- Une Coupe de Courage.

- Les hommes savent que le brouillard n’est pas leur ami —

- Ils sortent des champs et mettent leurs manteaux

- Ils deviennent des hommes d’affaires et meurent rassis

- La même mort rassise et écœurante

- Ils auraient pu mourir à la campagne

- Collines de fumier

- Mes souvenirs de mon père

- dans la basse ville de Lowell

- homme en carton marchant

- dans les lumières perdues

- faits de la même matière vide

- que mon père dans sa tombe.

- Jack Kerouac, Mexico City Blues, traduction

- Pierre Joris, Poésie/Gallimard, 2022, p. 119.

-

-

-

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack kerouac, mexico city blues, père, alcool, mort, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

17/04/2022

Franco Fortini, Une fois pour toutes

Le faux vieillard, VI

Le canard palmé, tu vois comme il va

tout huilé sur le petit lac ?

Le petit

Norbert renifle le fer de la balustrade.

Ce soir ressemble à beaucoup d’autres soirs.

Au sommet des arbres

où très fine commence la brume

les sons de la ville

se rassemblent et virent au large.

Un merle passe, portant dans le bec

une brindille et une herbe minuscule.

Qu’est-ce que nous faisons ici.

Franco Fortini, Une fois pour toutes, traduction

Bernard Simeone et Jean-Charles Vegliante,

Fédérop ? 1987, p. 87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franco fortini, une fois pour toutes, le faux vieillard | ![]() Facebook |

Facebook |