26/02/2026

André Frénaud, Nul ne s'égare

Retour d’enfant prodigue

Le vieux père est gâteux, il m’embrasse dès l’aube

et salit mon jabot avec ses yeux chassieux.

Mes frères je les hais, qui mentent comme je mens

pour sauver l’héritage dont il veut leur reprendre

les plus beaux bœufs pour la brebis perdue,

retournée au bercail en posture de repentance.

Qu’ils gardent les troupeaux, mais l’argent je le veux,

et ma sœur Adeline en tunique brodée,

qu’attisent ma misère et mon moignon verveux,

chemineau sur d’autres routes que leur niais chemin

qui mène de la maison natale au cimetière

par des comptes, par des amours, croient-ils,

parfaisant leur néant de vertu en vertu.

J’en ai assez déjà, je veux brûler les meubles

et la famille, eux tous. L’incendie est exquis,

Quand je repartirai gueniller par les villes.

Cette vie me plaît seule, de qui rien n’appartient

que trouble et que fureur à défaut d’avoir pu

être un autre ou m’aimer.

André Frénaud, Nul ne s’égare, Poésie/Gallimard, 2006, p. 269.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, nul ne s'égare, enfant prodigue | ![]() Facebook |

Facebook |

25/02/2026

André Frénaud, Nul ne s'égare

La femme qui pleure, de Picasso (1939)

La femme avait si violemment vu le sang

qu’elle en demeura sans larmes,

et ses yeux se trouvèrent tout à coup dessaisis,

et les seins et le nez et les mains prirent tout

notre difformité calamiteuse

et — si l’on se souvient de ce jour-là —

c’est chacun de nous, qui portions au cœur

l’Espagne du peuple,

dont les yeux interdits se désaccordèrent,

morceaux déviés, agrandis,

devant un monde que l’on ne pourrait désormais

FIXER

André Frénaud, Nul ne s’égare, Poésie/Gallimard, 2006, p. 194.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

24/02/2026

André Frénaud, Nul ne s'égare

Une distribution absurde ou Champ d’accueil

Arrivage de nouveaux morts. Des tombes fraîches

maintiendraient en vie notre communauté.

Mais de nouveaux vivants, il en faut

pour faire ces défunts auxquelq on rend hommage.

On devrait obliger tous les originaires

à revenir ici passer leurs derniers jours.

Enfance irrecouvrable. Mais qui cherche le secret, les émois éclairants

qu’il retrouverait peut-être au début du fil ?

On se dépenserait dans son jardin.

On s’y appartient. On s’y plaît.

On donne les fruits qui vont se perdre. On échange

les graines en trop. On laisse… Et déjà

la cérémonie terminale, terre ouverte,

ultime charroi, l’irrémédiable permet

de colorer le chagrin adieu tous.

André Frénaud, Nul ne s’égare, Poésie/Gallimard, 206, p. 230.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, nul ne s'égare, funérailles | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2026

André Frénaud, Hæres

Qui perdure ?

La lecture des signes dans les almanachs,

les dictons propitiatoires,

les serments et les interdits,

l’émoi profond qui restera tu,

les imprécations et les égarements,

les recettes perdues, l’avidité aride,

la rumeur de la fête se perpétuant,

les imputations calomnieuses, les aveux perfides,

l’imprévisible que l’on ne peut conjurer,

l’obscurcissement des saisons,

l’obstination et le délaissement,

la récolte et la promise, qu’en reste-t-il ?

André Frénaud, Hæres, Gallimard, Poésie/Gallimard, 2006, p. 143.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, durée, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2026

André Frénaud, Hæres

Rêveuse cuisine

Les gras s’assemblent au mitan,

le gris s’assimile toute la boutique,

la grosse balance pèse les moustiques

et joue toute seule en maugréant.

La carence de la légume fait mine misérable à la resserre

où l’endive blanchit dans la solitude.

Ô temps des gigots et des châteaubriants,

pourquoi scander encore

ces scandaleux jours de famine, s

onge l’horloge des hrands-parents ? Ô temps

des chaudrons qui chantaient, des chandelles…

Dort la bonne, elle a des envies`

de perdre sa place :

dans la nuit de la fête

le petit veau froid a mangé l’oie,

dans le frigidaire.

André Frénaud, Hæres, Poésie /Gallimard, 2006, p. 113.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, cuisine | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2026

André Frénaud, Hæres

Incertitudes des rus et rivières

Le Vau ou la Vau, une autre, ou le même,

qui se fond dans l’Oze, et l’Oze on dirait,

— Ou si c’était l’Oise, ou c’est l’Ozerain —

qui allait se mêler à l’Armançon.

Et si l’Armançon rencontrait la Brenne,

en fait-elle son lit ou bien s’y confond ?`

Qui saurait dire avec ces rus et rivières ?

Qui peut savoir qui s’accroît ou se perd ?

Divaguant tous les jours entre les saules,

— les eaux multiples, l’unique flux qui poursuivait…

Les prés sont émaillés de leurs beaux noms.

Elles n’ont rien à trouver, elles ne prouvent rien.

Que fonderait-il, qui s’écoule ? Nous de même

qui déambulons par ci, par là.

André Frénaud, Hæres, Poésie/Gallimard, 206, p. 140-141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, rus et rivières | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2026

Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure

Le mot porte en lui le livre, comme l’homme l’univers.

Ton monde et le mien se séparent dans nos yeux.

Chaque fenêtre défend son paysage.

Les désirs sont peuplés d’objets qui nous épellent.

L’aurore crée le coq.

Edmond Jabès, Du blanc des mots et du noir des signes, dans

Je bâtis ma demeure, Gallimard, 1975, p. 304, 305, 308, 308, 309.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, je bâtis ma demeure | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2026

Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure

La nuit est dans le creux de la main (Dans l'éclat des yeux, aussi bien)

Bornes de l'univers : chacune est germe d'infini.

La pluie martèle le ventre rond de l'amour. (L'orage est plein de reproches.

Je t'ai trouvée sur le chemin immaculé qui conduit à l'arrière-pays des cimes.

Les souvenirs voient leur emprise sur l'homme grandir à mesure que s'estompe le but.

Edmond Jabès, Du blanc des mots et du noir des signes, dans Je bâtis ma demeure, Gallimard, 1975, p. 281, 281, 283, 283, 284.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, du blanc des mots au noir des signes | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2026

Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure

Miroir

Au dortoir des ressemblances

les feuilles ont leurs pensées

Les pierres savent le bruit

doré que font les abeilles

Le jour est intimement lié

à leur désespoir, à leur oreille

Pour l’eau l’air du temps

la nature danse

L’herbe dans la terre a

un pied nu qui avance

Mais tu n’entendras jamais

un murmure de fatigue

Edmond Jabès, L’écorce du monde, dans

Je bâtis ma demeure, Gallimard, 1975, p. 202.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, l'écoper cu monde, je bâtis ma demeure, miroir | ![]() Facebook |

Facebook |

17/02/2026

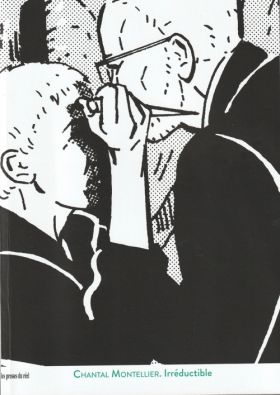

Collectif, Chantal Montellier l'irréductible

Il n’est pas nécessaire d’être un passionné de bandes dessinées pour connaître au moins un album de Chantal Montellier (née en 1947). Scénariste et dessinatrice, elle est une des rares parmi les artistes (bédéistes ou non, hommes et femmes) à considérer que la société n’est pas un havre paisible. D’où son écriture et son dessin contre l’exclusion sociale, contre l’enfermement asilaire et contre les "fous" qui dirigent le monde, contre le racisme, contre le sexisme, contre Big Brother déjà présent … Une série de dessins de Wonder City (1983) est un bon résumé de sa pratique : sur une affiche, dans un cœur en noir et blanc, les bustes d’un couple bcbg, lui : « we’re in love », elle : « we love Wonder City » ; ce symbole d’un prétendu réel est recouvert d’une affiche jaune dont le texte appelle à une autre société, « Contre la pauvreté / le contrôle abusif / la sélection / le racisme / Grand rassemblement [etc.] ». On comprend que le milieu de la bande dessinée n’ait pas accueilli avec enthousiasme cette personnalité dérangeante — qui plus est une femme ! On se réjouit qu’une exposition de son œuvre ait été organisée à La Villa Arson, à Nice, en 2024 (dont Vanina Géré était une des commissaires) et qu’un livre paru le dernier trimestre de 2025 lui rende un juste hommage.

Ce qui caractérise d’abord ce livre autour d’une autrice de bandes dessinées, qui dessine, a écrit la plupart de ses textes, a choisi le noir et blanc bien avant la couleur, c’est l’abondance des œuvres reproduites. Les études sont d’autant plus lisibles que les matériaux commentés sont présents, qu’il suffit de tourner les pages pour retrouver des exemples de ce qui est commenté, les reproductions étant de bonne qualité. En outre, les responsables de l’ouvrage reprennent entièrement une bande dessinée de Chantal Montellier, La Mare rouge, sortie seulement dans une revue du parti communiste, Révolution, en 1984-1985. Travail de commande : il s’agissait d’illustrer le texte du reportage d’un sociologue et, ainsi, de valoriser la vie sociale d’un quartier du Havre, de restituer le quotidien et la vie réelle de ses habitants.

L’engagement politique de Chantal Montellier est une composante essentielle de son activité. Élève à l’école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, elle s’installe ensuite à Paris, met son désir d’être peintre entre parenthèses et entreprend une vie de dessinatrice avec le dessin de presse ; il y aura ses débuts dans la BD avec, en 1974, la collaboration à Charlie, devenu mensuel, puis à Métal hurlant (1975) et aux éditions Les Humanoïdes associés, qui lancent en 1978 Ah ! Nana, majoritairement nourri par des femmes bédéistes — Chantal Montellier s’y trouve dès le premier numéro. Elle y installe notamment le policier peu sympathique Andy Gang (personnage ensuite d’albums) et y évoque la Commune dans Thiers-état *. Plus tard, elle adaptera en bande dessinée non pas Céline mais Jean Genet et Virginia Woolf.

Elle commence son activité au moment où le mouvement féministe se développe en France, en laissant la bande dessinée hors de son champ alors que la représentation de la femme "libérée" sexuellement est dominante et satisfait le voyeurisme masculin — la Barbarella de Jean-Claude Forest (1964 en album) en est le prototype. Chantal Montellier, au travers de récits simples, met en cause le pouvoir patriarcal, le rôle de la psychiatrie comme un des moyens de la domination sociale. Tout concourt à ôter son humanité à l’individu, par exemple en dénudant la femme. Les livres se succèdent avec toujours le même objectif, mettre en évidence la déshumanisation progressive de la société, le développement de la violence et, précisément pour ce qui concerne les femmes, le travail gratuit à la maison, la prostitution, les féminicides, le viol, auquel est consacrée la BD Odile et les crocodiles en 1983.

Les femmes, dans l’espace public, deviennent des proies et les albums des années 60-70 les présentaient le plus souvent comme des "objets sexuels", ce qui satisfaisait les fantasmes masculins. Les violeurs, ici trois fils de bonne famille, représentent l’institution qu’il faudrait détruire pour construire une autre société. À Odile, qui tue le violeur, un personnage, l’écrivain, propose d’inverser les positions : elle deviendrait une mangeuse d’hommes, hypersexualisée ; la solution correspond bien à la vision des dominants qui ne savent penser que la prédation.

On apprend beaucoup dans les nombreuses études et pas seulement à propos de la bande dessinée. Comment sont construits des récits, par exemple, est l’un des objets d’une étude consacrée aux albums qui rapportent les aventures de Julie Bristol ; les réflexions sur les liens entre l’usage du noir et du blanc, du gris et de la couleur selon le but recherché débordent largement le domaine de la bande dessinée.

Il fallait une équipe pour aborder une œuvre qui s’est développée pendant plus d’un demi-siècle et a été diffusée dans une partie du domaine francophone, la Belgique, la Suisse et le Canada. Des chercheurs de ces pays sont présents aux côtés des Français : historiens de l’art, théoriciens et critiques d’art, enseignants aux Beaux-Arts, sémioticiens, romancier responsable d’une collection — et bédéiste. La plupart des questions que l’on peut poser à la lecture d’une œuvre le sont, générales (orientations et évolution de l’ensemble, les transformations du dessin), et spécifiques (analyse d’un album, emploi de la couleur). Les articles de spécialistes pèchent souvent par l’entre-soi, ce n’est pas le cas ici, il y a une volonté claire de faire partager un plaisir de lire. On peut seulement regretter quelques redites d’un article à l’autre et l’absence de données à propos de la réception de l’œuvre, mais la qualité de l’ensemble donne au lecteur qui ignorait les albums de Chantal Montellier l’envie d’en ouvrir un.

* Thiers par allusion au dirigeant Adolphe Thiers qui commanda l’écrasement des Communards dans le sang.

Vanina Géré, Camille Debrabant, Camille de Singly (sous la directon de), , Chantal Montellier l’irréductible, Les Presses du réel, 2025, 378 p., 28 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 23 janver 2026.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2026

Jacque Réda, Recommandations aux promeneurs

Te voici donc, poète, avec ton parapluie,

Ton tricorne un peu de travers,

Ou ces cheveux trop longs qui retombent en pluie

Autour de ton visage où, des yeux grands ouverts,

Une larme parfois sourd, gonfle et se délivre.

Je vois, dans ton équipement,

Que tu n’as pas omis de te munir d’un livre

Où la raison débat avec le sentiment.

Et, bien que je demeure alentour impassible,

Je peux t’entendre soupirer

Avec mon vent, mes eaux : il n’est pas impossible

Qu’il s’en élève un chant d’amour inespéré.

Ne quitte pas déjà l’ombrage de ce saule.

La lune, d’entre les rameaux,

Va se pencher pour lire au bord de ton épaule,

Et la nuit étoilée épellera tes mots.

Jacques Réda, Recommandations aux promeneurs, Gallimard, 1988, p. 80.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques céda, recommandations aux promeneurs, poète | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2026

Jacques Réda, L'adoption du système métrique

Car souvent je les ai revus ces faubourgs

Dans d’autres villes où j’errais (des petites,

Dont on atteint rapidement les limites,

Et d’immenses où l’on se perd en détours),

Sans savoir que je les cherchais. Mais toujours

Je finissais par les rejoindre, insolites

À force de banalités et redites

Des premiers que j’avais connus : leurs ciels sourds

En travers des jardins méchants et des stades,

Le rayon du soir offensant les façades

De sa gloire quand le feu prend aux carreaux

D’où l’on toise les étrangers sans clémence :

Un nouveau drame alors s’achève — ou commence

Comme dans les scènes du jeu de tarot.

Jacques Réda, L’adoption du système métrique, Gallimard, 2004, p. 44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l'adoption du système métrique, faubourg, banalité | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2026

Jacques Réda, Le sens de la marche

Ces longs soirs d’été lumineux sont, pour le solitaire,

En voyage, sont parfois difficiles à supporter.

Il achète au dernier moment un morceau de pâté,

Regagne sa chambre au confort assez rudimentaire,

Mange vite, boit trop de vin en fumant, considère

Le lit, le lavabo, l’armoire au volume hanté

Et, par un carreau, les maisons qui, d’autre côté

De la rue ont déjà baissé leurs rideaux. L’Angleterre

Est alors aussi loin que les Andes ou le Tibet.

Ces murs, ces toits ne disent rien d’autre que solitude.

Après quelques jours cependant on en prend l’habitude.

Mais, venu l’instant du départ, le seuil qu’on enjambait

Distraitement, soudain se rappelle à nous et dévie

En travers de ce temps perdu qui fut aussi la vie.

Jacques Réda, Le sens de la marche, Gallimard, 1990, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques céda, le sens de la marche, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2026

Israël Elias, Promenade

Le jour est passé. Je l’ai vu passer

sur le mur de la vieille maison, derrière la fenêtre.

Passé le jour.

Penser et repenser à toi : mais quoi ?

à ce que j’écris ici sur toi.

Je dois parler de moi à toi. Le silence est inutile.

Te verrai-je demain ?

Tu es à nouveau avec moi derrière la fenêtre

remplie de feuilles. À la vue de mon corps tu commences

doucement à voir ton corps.

Ce qui passe n’est pas seulement l’hiver.

Le jour passe, meurt dans la fenêtre, je l’ai vu

passer, passé le jour.

Israël Eliraz, Promenade, édition bilingue, traduit de l'hébreu par Esther Omer, Le Nouveau Commerce, 1994, p. 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israël eliraz, promenade | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2026

Cole Swensen, et et et

La poésie a toujours tenté de capitaliser le potentiel productif de cette tendance du langage à tout obscurcir, la maximisant par métaphore compacte, allusion voilée, jeu de mots crypté — il y a mille manière, y compris celle particulièrement populaire depuis quelques dizaines d’années, le fragment. Phrases si vite coupées. Schlac. Nous vivons une époque friande d’abîmes soudains, laissant les lecteurs frénétiquement pédaler dans le vide, tel le Vil Coyote des dessins animés des années 50. C’est l’imminence de la chute qui donne le vrai frisson — on dit que c’est cela qui est addictif dans les jeux d’argent. — non l’inépuisable espoir du gain mais le saut viscéral, la simple idée du choc de la chute vers la destruction totale. Joli début pour un poème.

Cole Swensen, et et et, Corti, 2025, p. 12

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swensen, et et et, poésie destruction | ![]() Facebook |

Facebook |