15/03/2015

Pascal Quignard, Lycophron et Zétès

La lecture

Vir virum legit ne signifie pas : l’homme lit dans l’homme. Cette expression était usuelle dans les armées romaines. Cette formule militaire édictait l’ordre commun à tous les fantassins : Chaque soldat se choisit un compagnon d’armes qui répond de sa dépouille s’il tombe.

Chaque homme ramasse l’homme.

Sur l’audition imaginaire

[...]

La voix d’une autre parle loin en nous, encore, au fond de la langue qui nous a envahis.

Mais d’abord, ce n’est pas la langue qui dans la langue

C’est l’émouvoir de la voix du corps dont on était l’habitant, voilà ce qui parle « d’abord » et s’y poursuit « encore »

« Poussant des cris avertissant l’autre qu’on habitait », tel est le sujet avant le sujet (avant que la langue collective l’assujettisse en « personne grammaticale », avant que la société en fasse un « conscrit » sur la ligne de front de ses guerres, avant que le frère d’armes recueille la dépouille de son compagnon d’armes qi tombe, qui tombe, toujours mort, toujours prae, à son côté)

Pascal Quignard, Lycophron et Zétès, Poésie / Gallimard, 2010, p. 236 et 237.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, lycophron et zètès, la lecture, l'audition imaginaire, voix, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2014

Pascal Quignard, Petits traités, III

Petits traités, I à VIII

XVIIe traité. Liber

Le terme de livre ne peut être défini. Objet sans essence. Petit bâtiment qui n'est pas universel.

La "réunion de feuilles servant de support à un texte imprimé, cousues ensemble, et placées sous une couverture commune" ne le définit pas. Ce que les Grecs et les Romains déroulaient sous leurs yeux, les tablettes d'argile que consignait Sumer, les bandes de papyrus encollées de l'Égypte, les carreaux de soie de la Chine, ce que les médiévaux enchaînaient à des pupitres et qu'ils étaient impuissants à porter sur leurs genoux, ou à tenir entre les mains, les microfilms qu'entassent les universités américaines, des feuilles de palmier séchées et frottées d'huile, des lamelles de bambou, des briques, un bout de papier, une pierre usée, un petit carré de peau, une plaque d'ivoire, un socle de bronze, une pelure d'écorce, des tessons, — rien de ce que l'usage de ces matières requiert ne s'éloigne sans doute à proprement parler de la lecture, mais rien ne vient s'assembler tout à coup sous la forme plus générale ou plus essentielle du "livre". Même, l'adhésion de tous les traits hétérogènes que ces objets présentent cette addition ne le constituerait pas.

Les critères qui le définissent ne le définissent pas.

Le livre est ce qui supporte l'écriture. Mais le petit papier manuscrit (la petite feuille volante) ne constitue pas un livre.

Le livre renvoie à une métamorphose qui supplée son écriture manuelle. Mais tout ce que les éditeurs font imprimer, mettent dans d'immenses silos, diffusent et vendent sous ce nom, c'est loin de définir un livre.

[...]

Pascal Quignard, Petits traités, III, Maeght, 1992, p. 37-39.

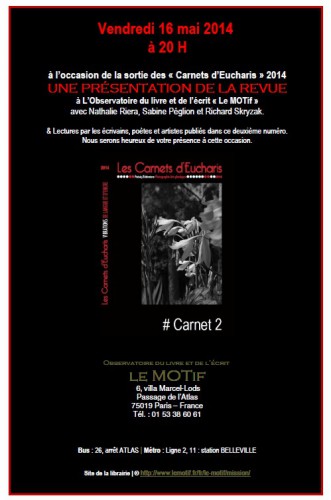

VENDREDI 16 MAI 2014

à 20 h

à L’Observatoire du livre et de l’écrit « Le MOTif »

6, villa Marcel-Lods

Passage de l’Atlas

75019 Paris

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, iii, livre, antiquité, histoire, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2014

Pascal Quignard, Petits traités, II

Petits traités, volumes I -VIII

xive traité. Noésis

[...]

Triple rituel

Le livre parce que sa lecture suscite des désirs qu'il met à mal et brise, construit sur de telles "brisées" — à chaque étape de la lecture — un grand désir tort, irréductible, compliqué, autonome afin de l'expulser — au terme de la lecture — avec le plus grand degré de violence et de satisfaction possible. De là le caractère si formel des livres : ce caractère tient à la nature répétitive, coutumière, des rituels sacrificiels. Il tient au vague de la pensée, à la pauvreté de ces gestes réflexes, et à l'invariabilité de la mort en nous.

Les désirs que le lecteur investit dans le livre qu'il lit, à l'gal des souhaits qu'il forme quant au cours ultérieur de l'argumentation ou de l'intrigue, ne cessent d'être empêchés ou contraints à la fois par "l'univocité de voix" qu'est tout livre, et par la temporalité imperturbable des pages qu'il tourne et qu'il retourne. Sans doute semblables sacrifices présentent-ils des traits assez proches de ceux dont le lecteur est la victime vive, le long des jours, à l'épreuve de ce qu'un monde, une époque, une langue affabulent, un temps, pour "réel", et qui par effet de retour nous presse ou nous écrase. Mais ce "réel" du livre se sacrifie lui-même au terme de la lecture du livre : carnage d'abstractions, un livre refermé, pour toute fin le mot même de fin, rien, rien.

Qui écrit écrit pour ce saccage final, pour la mise en scène qui mesure l'intensité du carnage.

Pascal Quignard, Petits traités, II, Maeght, 1990, p. 167-169.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traites, ii | ![]() Facebook |

Facebook |

12/05/2014

Pascal Quignard, Petits traités, I

Petits traités, volume 1 à 8

VIIIe traité, Le Livre des lumières

Au cours de la lecture, on dit qu'une voix silencieuse, parfois, se fait jour. À l'évidence, elle ne naît pas du livre. Mais le corps ne l'articule pas. Elle épouse le rythme de la syntaxe et sans qu'elle fasse sonner les mots elle mobilise pourtant la gorge, le souffle, les lèvres. Il semble que tout le corps, pourtant immobile, s'est mis à suivre une certaine cadence, qu'il ne gouverne pas, mais que le livre lui impose : la langue résonne en silence dans les marques syntaxiques, le corps halète un peu et c'est un très lointain fredon.

On le dit.

« On le dit », cela veut dire : ce sont des choses qu'on entend. Mais personne n'entend les livres.

S'il est vrai que la ponctuation d'un livre est plus affaire de syntaxe que de souffle, il reste que parfois pareille voix fictive parcourt effectivement le corps. Même, quand le livre est très beau, elle fait penser que la lecture n'est pas si loin de l'audition, ni le silence du livre tout à fait éloigné d'une « musique extrême », — encore qu'il faille affirmer aussitôt qu'elle est imperceptible.

Aussi entend-on parler de la ponctuation comme d'une sorte de cadence ou, plutôt, de « mouvement d'exécution ». Ce n'est pas un air, une mélodie : mais un rythme, qui est abstrait, qui chiffre la promptitude ou la lenteur, solfiant les groupes des mots, décidant des valeurs Ainsi on estime certaines ponctuations pour agitées, ou contenues, pour graves, ou inquiètes, pour fougueuses, ou sèches, pour domptées, ou tumultueuses, — et il est vrai que le rejet même de la ponctuation, loin qu'il affranchisse d'une règle, consent un sacrifice qu'il n'appelait peut-être pas de ses vœux s'il a pour premier effet des restrictions supplémentaires, des privations exorbitantes. Vouant à vivre de peu, il accroît la misère.

[...]

Pascal Quignard, Petits traités, I, Maeght, 1990, p. 159-161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités i, le livre des lumières, voix, souffle, corps, ponctuation, langue, lecture, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

24/11/2013

Pascal Quignard, Abîmes

Amaritudo

Dans la volupté se perd le désir d'être heureux. Plus on s'abandonne tout entier au désir, plus le bonheur est presque là. On le guette et toute l'erreur consiste dans ce point. On s'attend à sa rencontre. On le pressent. On le voit soudain ; on l'attend encore plus ; il s'approche ; il arrive. En arrivant il se détruit.

Ces arguments permettent de comprendre les décisions de la chasteté.

Le désir est lié au perdu sans limites.

De deux façons. 1. Le désir est plus proche du perdu que la joie génitale, plus récente, qui croit mettre la main dessus. 2. On perd le désir en jouissant. Cette perte très désagréable dans ses conséquences est même la définition de la volupté.

*

Elle frottait ses yeux avec le dos de ses poings.

Les yeux mi-marron mi-noir, impénétrables.

Jamais rien de lumineux ne remontait à la surface de cette eau. Ni même ne la plissait. Ce regard était pour moi, comme il l'est resté, la profondeur elle-même. C'est exactement ce que les anciens Grecs appelaient l'abîme.

Les animaux aussi ont des yeux aussi directs, sans arrière pensée, sans aucun arrière fond, infinis, aussi graves, aussi peu trompeurs, attentifs, angoissés, dévorants que les siens l'étaient. Elle fléchissait ses genoux avant de s'asseoir.

Pascal Quignard, Abîmes, Folio / Gallimard, 2004 [Fasquelle, 2002], p. 57 et 75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, abîmes, désir, bonheur, volupté, yeux | ![]() Facebook |

Facebook |

13/10/2013

Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue

En jouant sur le mot qui se tient sur le bout de la langue, je ne joue pas sur les mots. Je ne tire pas par les cheveux de cette femme la tête érigée dans l'air, étendant les bras dans un suspens comparable aux gestes des patriciennes effrayées devant le phallus voilé de la Villa des Mystères. La non-domination du souvenir d'un nom néanmoins connu ou d'une idée qu'on ressent en l'absence de ses signes — qu'on ne ressent pas vraiment mais qui brûle : « Je brûle ! Je brûle ! » — a non-domination de soi et l'ombre portée de la mort pour peu qu'on ne remette pas la main sur le mot qui fuit. C'est cette main dans le silence. C'est cette prédation silencieuse. Écrire, trouver le mot, c'est éjaculer soudain. Ce sont cette rétention, cette contention, cette arrivée soudaine.

C'est approcher non pas le feu — « Je brûle ! » — mais le foyer central où le feu prend sa flamme.

Le poème est ce jouir. Le poème est ce nom trouvé. Le faire-corps avec la langue est le poème. Pour procurer une définition précise du poème, il faut peut-être de dire simplement : le poème est l'exact opposé du nom sur le bout de la langue.

Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue, P. O. L, 1993, p. 76-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, le nom sur le bout de la langue, poème, mort, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

30/06/2013

Pascal Quignard, La nuit sexuelle

Une scène française

Il existe une étrange scène française. On la découvre dans Mellan. Elle se multiplie à partir de Fragonard. Elle se radicalise avec Courbet. Claude Mellan à vrai dire, s'il l'invente, ne la poursuit pas et ne l'acheva pas. On la nomme La Souricière. Un nourrisson sorti de la vulve sa mère se retourne à quatre pattes et regarde la vulve dont il est issu.

Courbet peignit ce que le XIXe siècle appela le "con" en 1866. Il en vendit l'image à Khalil Bey. Khalil Bey la transmit à Bernheim Jeune. Bernheim la passa à François de Harvany, François de Harvany la céda au baron Herzog. Elle arriva de façon mystérieuse entre les mains du psychanalyste Jacques Lacan dissimulée sous un cache conçu par le peintre Masson. Je me souviens qu'en ce temps là on nommait origine du monde ce qui n'est que l'origine de chacun.

Nous ne sommes pas Ulysse. Nous n'avons pas de "chez nous" à la surface de ce monde. Tout Ithaque que nous voudrions rejoindre est interne. Cet internat est celui de la poche maternelle que chaque naissance rompt. L'errance n'aura donc pas de terme à la surface des flots ou de la terre. Pour chaque vivant vivipare un premier monde est perdu. Tout Éden est seuil et expulsion. Où retourner ? Glisserions-nous notre visage dans le sexe d'une femme ? Puis les épaules ? Puis le tronc ? Les hanches ? Le retour impossible, tel est le temps. Notre seul "chez nous" est cette étrange "ek-sistence" où pousse le jadis. Cette poussée est la Nature. L'adieu, le perdre, le ne pas se retourner, l'invisible sont les quatre murs de notre prison.

Pascal Quignard, La nuit sexuelle, J'ai lu, 2009 [2007], p. 137-138.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la nuit sexuelle, courbet, lacan, l'origine du monde, éden, jadis, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

13/04/2013

Pascal Quignard, Vie secrète

La question que pose l'amour humain — au contraire de l'opportunisme de la violence sexuelle — ne tient pas au choix préférentiel, à la possessivité, à la durée du lieu, à l'exclusivité de ce choix devant tout autre occasion (attachement monogame et fidélité).

Définir ainsi l'amour est préhumain. Cette conjonction se retrouve chez les primates, chez les oiseaux et elle est liée à la fidélisation et au nourrissage.

La question doit porter sur le choix préférentiel (mais préférentiel à l'égard du social, à l'égard de tous les autres liens sociaux qui peuvent se présenter).

L'amour qui naît dans la fascination meurtrière involontaire, meurtrière dans la faim, meurtrière de l'un de ses deux membres, meurtrière de la société du moins dans ses règles d'échange entre les clans et dans l'étagement temporel de la généalogie, désunanimise l'unité commune à chaque famille, décollectivise le groupe. Ce qu'il y a de touchant dans le mythe qui concerne Pâris (qui est le héros grec de ce qu'il en est des choix préférentiels dans l'amour : son jugement est invoqué par les hommes après avoir été mendié par les déesses), c'est que c'est un enfant rejeté, exposé, asocialisé, voué à la mort par la société dont son père est le roi. C'est l'asocialisé qui choisit le lien asocial (à ceci près que la guerre, au contraire de ce que voulaient croire les anciens Grecs, est la plus sociale des activités humaines).

La chasse au congénère jusqu'à la mort est le propre des sociétés humaines.

Les sociétés humaines sont les seules sociétés animales où la mort du congénère ne soit pas inhibée.

Pascal Quignard, Vie secrète, Folio / Galliamrd, 1999 [1998], p. 244-245.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, vie secrète, amour, choix, pâris, asocial | ![]() Facebook |

Facebook |

27/01/2013

Pascal Quignard, Les Désarçonnés

Des millions de victimes sur des milliers de siècles ont rarement songé à prendre leurs jambes à leur cou faute qu'elles aient eu, quant à elles, le moindre soupçon de ce qui les attendait. Elles hurlent sur place sans finir parce qu'elles sont hypnotisées par l'agressivité qui les martyrise. Cette agressivité est le désir sans inhibition de la mort. S'entretuer est la passion spécifique du genre homo, faisant jaillir son sang noir, son virus, sa virtus, s'opposant aux autres fauves chez qui la prédation est simplement affamée de la proie qui les rassasiera, et aussi immédiatement assouvie qu'elle était précisément affamée. Les centaines de millions d'écrans qui couvrent la planète sont devenus le nouvel organe fascinateur, remplaçant sacrifices et rites, foules pèlerinantes, masses piétinantes. C'est la sédentarisation finale. Si le spectacle n'apaise pas entièrement la jouissance horrifiée qu'il excite, au moins il cloue sur place le spectateur qui examine le sang qui s'écoule. Il fait de ceux qu'il sidère des proies à adresses, à pièces d'identité, à cartes bancaires, des victimes numérotées, des corps assis et pétrifiés susceptibles de tous les rackets et de tous les pillages. La tétanie de chacun s'offre à la prise de tous. La haine, une fois devenue à ce point immobile, se transforme en peur. La peur, cette unique compagne du désir, confinée dans la sédentarité et la propriété foncière, est retraitée en angoisse. Cette angoisse cherche protection auprès de la puissance qu'elle a elle-même déléguée dans l'épouvante pour contrer son effroi, à laquelle elle consent comme si elle n'était pas sienne sous forme d'obéissance, de liberté meurtrie, d'immobilité physique, de veulerie sociale. Ce que les démocraties appellent la politique, depuis le commencement de ce siècle, oubliant l'horreur du siècle qui précéda ce nouveau siècle, est en train de commettre le tort de criminaliser la contestation qui les fonde et qui devrait les agiter jusqu'au tumulte pour les laisser vivantes.

Pascal Quignard, Les Désarçonnés, Grasset, 012, p. 155-156.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, les désarçonnés, agressivité, spectacle, prédation | ![]() Facebook |

Facebook |

25/11/2012

Pascal Quignard, Les Désarçonnés

La Boétie

Nous naissons tout à coup dans l'air atmosphérique, aveuglés par la lumière solaire, asservis aux plus humiliantes dépendances.

La liberté ne fait pas partie de l'essence de l'homme

La détresse originaire impose à la survie du petit qui vient de crier soin, propreté, secours, nourriture, défense. C'est-à-dire : la détresse originaire impose les autres à ce qui n'a eu dans sa conception aucune autonomie ; elle impose la famille, l'obéissance, la peur, la langue commune, la religion, l'élevage, la convention des vêtements, l'arbitraire de l'éducation, la tradition de la culture, l'appartenance à la nation. Toute cette étrange « aide » plonge l'enfant dans un mixte d'amour et de haine, envers le père tout neuf et à l'encontre de la mère-source qui l'a expulsé dans la lumière et abandonné le souffle. C'est un mixte d'admiration et de blessure, à la fois désirer l'autre et être désiré par lui, capter sans prendre, pourchasser sans tuer, désirer le désir de chacun, tuer sans que cela se voie, voler tout.

[...]

Ovide

L'anthropomorphose n'est pas achevée.

On ne peut définir l'homme sans en faire une proie pour l'homme.

La question humaniste : « Qu'est-ce que l'homme ? » énonce un danger de mort.

Si on forme le vœu de ne pas exterminer les humains qui ne répondent pas à leur définition — religieuse, biologique, sociale, philosophique, scientifique, linguistique, sexuelle — l'homme doit être laissé comme incompréhensible.

Ovide : L'homme doit être laissé comme non fini, c'est-à-dire comme appartenant à une espèce en cours de métamorphose infinie dans une nature qui est elle-même une métamorphose infinie.

Pascal Quignard, Les Désarçonnés, chapitre XL et XLII, Grasset, 2012, p. 121 et 126.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, les désarçonnés, la boétie, ovide, l'homme, la naissance | ![]() Facebook |

Facebook |

11/11/2012

Pascal Quignard, La Haine de la musique

La musique multipliée à l'infini comme la peinture reproduite dans les livres, les cartes postales, les films, les CD-ROM, se sont arrachées à leur unicité. Ayant été arrachées à leur unicité, elles ont été arrachées à leur réalité. Ce faisant, elles se sont dépouillées de leur vérité. Leur multiplication les a ôtées à leur apparition. Les ôtant à leur apparition, elle les a ôtées à la fascination originaire, à la beauté.

Ces anciens arts sont devenus des scintillations éblouissantes de miroirs, un chuchotement d'échos sans source.

Des copies et non des instruments magiques, des fétiches, des temples, des grottes, des îles.

Le roi Louis XIV n'écoutait qu'une seule fois les œuvres que Couperin ou que Charpentier proposaient à son attention dans sa chapelle ou dans sa chambre. Le lendemain, d'autres œuvres étaient prêtes à sonner pour le première et la dernière fois.

Comme ce roi appréciait la musique écrite, l lui arrivait de demander à entendre deux fois une œuvre qu'il avait particulièrement appréciée. La cour s'étonnait de sa demande et la commentait. Les mémorialistes en portaient mention dans leurs livres comme d'une singularité.

*

L'occasion de la musique, pendant des millénaires, fut aussi singulière, intransportable, exceptionnelle, solennelle, ritualisée que pouvaient l'être une assemblée de masques, une grotte souterraine, un sanctuaire, un palais princier ou royal, des funérailles, un mariage.

Pascal Quignard, La Haine de la musique, Calmann-Lévy, 1996, p. 280-281.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la haine de la musique, la reproduction, la copie | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2012

Pascal Quignard, Abîmes, Dernier Royaume III

Amaritudo

Dans la volupté se perd le désir d'être heureux. Plus on s'abandonne tout entier au désir, plus le bonheur est presque là. On le guette et toute l'erreur consiste dans ce point. On s'attend à sa rencontre. On le pressent. On le voit soudain ; on l'attend encore plus ; il s'approche ; il arrive. En arrivant il se détruit.

Cet argument permet de comprendre les décisions de la chasteté.

Le désir est lié au perdu sans limites.

De deux façons. 1. Le désir est plus proche du perdu que la joie génitale, plus récente, qui croit mettre la main dessus. 2. On perd le désir en jouissant. Cette perte très désagréable dans ses conséquences est même la définition de la volupté.

Pascal Quignard, Abîmes, Dernier Royaume III, Folio -Gallimard, 2004 [2002], p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, abîmes, dernier royaume iii, la perte, le désir | ![]() Facebook |

Facebook |

31/05/2012

Pascal Quignard, La barque silencieuse

Le chat

Une goutte d'encre rejoint un peu de la nuit qui était en amont de la source de chaque corps. Lire, écrire, vivre : champs magnétiques où sont jetées les limailles des aventures, des chagrins, des hasards, des épisodes, des fragments, des blessures. C'était une bibliothèque entière de petits classeurs noir et rouge où je consignais mes lectures. Ces classeurs me suivirent quarante ans durant dans la vallée de la Seine et dans la vallée de l'Yonne. Je ne savais plus si j'écrivais avec eux ou pour eux. Un jour on demanda à Isaac Bashevis Singer pourquoi il persistait à rédiger ses livres en Yiddish alors que tous ses lecteurs avaient été exterminés dans les camps de la mort.

— Pour leur ombre, répondit-il.

On écrit mieux pour les yeux de ceux qu'on aimait que dans le dessein de se soumettre au regard de ceux qui vous domineront.

On écrit pour des yeux perdus. On peut aimer les morts. J'aimais les morts. Je n'aimais pas la mort chez les morts. J'aimais la crainte qu'ils en avaient eue.

La mort est l'ultima linea sur laquelle s'écrivant les lettres de la langue et s'inscrivent les notes de la musique.

La narration que permettent les mots entre-blanchis et découpés de la langue écrite récipite les hommes en spectres.

Le malheur hèle en nous des yeux morts pour être diminué.

D'animaux à hommes, un regard suffit pour comprendre.

Un vrai livre est ce regard sûr.

*

Je connaissais une légère démangeaison au centre de la paume. C'était cela, un fantôme. Une caresse qui manque. J'avais déjà dans la main le désir de caresser un animal qui fût doux et chaud et dont l'échine fasse cercle soudain sous les doigts tandis qu'un son tout bas halète, ronronne, enfle, s'égalise, bourdonne enfin continûment comme le bourdon de l'orgue.

Dans les chaussures, au fond de l'armoire, là où le chat aimait se retrancher quand il n'était pas heureux, il désira mourir.

Il s'était glissé au-dessous du lit d'appoint pour les nourrissons, au-dessus du transat replié, près de la boîte en bois qui contient le marteau, les clous, les crochets pour les tablettes et les ampoules qu'on visse dans les douilles des lampes.

Pascal Quignard, La barque silencieuse, Dernier royaume VI, Folio Gallimard, 2011 [Seuil, 2009], p. 216-217.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la barque silencieuse, le chat, la mort | ![]() Facebook |

Facebook |

25/11/2011

Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue

Qu'un mot puisse être perdu, cela veut dire : la langue n'est pas nous-mêmes. Que la langue en nous est acquise, cela veut dire : nous pouvons connaître son abandon. Que nous puissions être sujets à son abandon, cela veut dire que le tout du langage peut refluer sur le bout de la langue. Cela veut dire que nous pouvons rejoindre l'étable ou la jungle ou l'avant-enfance ou la mort.

Qu'un mot puisse être perdu, cela veut dire : la langue n'est pas nous-mêmes. Que la langue en nous est acquise, cela veut dire : nous pouvons connaître son abandon. Que nous puissions être sujets à son abandon, cela veut dire que le tout du langage peut refluer sur le bout de la langue. Cela veut dire que nous pouvons rejoindre l'étable ou la jungle ou l'avant-enfance ou la mort.

En jouant sur le mot qui se tient sur le bout de la langue, je ne joue pas sur les mots. Je ne tire pas par les cheveux de cette femme la tête érigée en l'air, étendant le bras dans un suspens comparable aux gestes des patriciennes effrayées devant le phallus voilé de la Villa des Mystères. La non-domination du souvenir d'un nom néanmoins connu ou d'une idée qu'on ressent en l'absence de ses signes — qu'on ne ressent pas vraiment mais qui brûle : «Je brûle ! Je brûle ! » — est la non-domination de soi et est l'ombre portée de la mort pour peu qu'on ne remette pas la main sur le mot qui fuit. C'est cette main dans le silence. C'est cette prédation silencieuse. Écrire, trouver le mot, c'est éjaculer soudain. Ce sont cette rétention, cette contention, cette arrivée soudaine.

C'est approcher non par le feu — « Je brûle ! » — mais le foyer central où le feu prend sa flamme.

Le poème est ce jouir. Le poème est le nom trouvé. Le faire-corps avec la langue est le poème. Pour procurer une définition précise du poème, il faut peut-être convenir de dire simplement : le poème est l'exact opposé du nom sur le bout de la langue.

Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue, P. O. L, 1993, p. 60, 76-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, le nom sur le bout de la langue | ![]() Facebook |

Facebook |

03/07/2011

Pascal Quignard, La barque silencieuse

Le livre ouvre l’espace imaginaire, espace lui-même originaire, où chaque être singulier est réadressé à la contingence de sa source animale et à l’instinct indomesticable qui fait que les vivants se reproduisent.

Les livres peuvent être dangereux mais c’est la lecture surtout, par elle-même, qui présente tous les dangers.

Lire est une expérience qui transforme de fond en comble ceux qui vouent leur âme à la lecture. Il faut serrer les livres dans un coin car toujours les vrais livres sont contraires aux mœurs collectives. Celui qui lit vit seul son « autre monde », dans son « coin », dans l’angle de son mur. Et c’est ainsi que seul dans la cité le lecteur affronte physiquement, solitairement, dans le livre, l’abîme de la solitude antérieure où il vécut. Simplement, en tournant simplement les pages de son livre, il reconduit sans fin la déchirure (sexuelle, familiale, sociale) dont il provient.

Qu’est-ce qu’une autre vie sinon une autre intrigue linguistique ?

Le large existe.

Écrire déchire la compulsion de répétition du passé dans l’âme.

À quoi sert d’écrire ? À ne pas vivre mort.

Le large a inventé une place partout sur cette terre. Ce sont les livres. La lecture est ce qui élargit.

La mort est comme la langue. La mort est une machine à effacer des conditions de l’apparaître. La mort, comme la langue, apporte avec elle l’invisible. Plus encore, la mort apporte avec elle l’imprévisible. Matthieu XXV 13 : Nescitis diem neque horam. Vous ne savez ni le jour ni l’heure. La définition de la mort est le temps pur. L’homme, au fond de celui qui parle, n’est que le temps qui répond à la langue.

Pascal Quignard, La barque silencieuse, Folio/Gallimard 2011 [éditions du Seuil, 2009], p. 65, 102, 103, 103, 133.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la barque silencieuse, le livre, la mort | ![]() Facebook |

Facebook |