16/10/2025

Francis Ponge, Pièces

Le paysage

L’horizon, surligné d’accents vaporeux, semble écrit en petits caractères, d’une encre plus ou moins pâle selon les jeux de lumière.

De ce qui est plus proche je ne jouis plus que comme d’un tableau,

De ce qui est encore plus proche que comme de sculptures, ou architectures,

Puis de la réalité même des choses jusqu’à mes genoux, comme d’aliments, avec une sensation de véritable indigestion,

Jusqu’à ce qu’enfin, dans mon corps tout s’engouffre et s’envole par la tête, comme par une cheminée qui débouche en plein ciel.

Francis Ponge, Pièces, dans Œuvres complètes, Pléiade/Gallimard, p. 721.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Ponge Francis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, pièces, paysage | ![]() Facebook |

Facebook |

15/10/2025

Francis Ponge, Pièces

Éclaircie en hiver

Le bleu renaît du gris, comme la pulpe éjectée d’un raisin noir.

Toute l’atmosphère est comme un œil trop humide, où raisons et envie de pleuvoir ont momentanément disparu.

Mais l’averse a laissé partout des souvenirs qui servent au beau temps de miroirs.

Il y a quelque chose d’attendrissant dans cette liaison entre deux états d’humeur différente. Quelque chose de désarmant dans cet épanchement terminé.

Chaque flaque est alors comme une aile de papillon placée sous vitre,

Mais il suffira d’une roue de passage pour en faire jaillir la boue.

Francis Ponge, Pièces, dans Œuvres complètes, I, Gallimard/ Pléiade, p. 720-721.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Ponge Francis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, pièces, éclaircie en hiver | ![]() Facebook |

Facebook |

14/10/2025

René Daumal, Le contre-ciel

La nausée d’être

Je ne suis pas venu au monde

pour forger des bras aux centaures,

pour donner mon sang aux mouchoirs

qui sèchent au clair de lune.

Je ne suis pas venu au monde

pour combattre mon ombre,

ni pour trouver un jour mes poings

becqueté par les faisans.

Je ne suis pas venu pour frapper

ni pour rire à la mort.

Je ne me souviens plus,

des civières s’en vont,

des galères flambent,

des genoux tremblent et des faucons se posent

sur des boules fragiles et vivantes.

Si je regarde en arrière,

la mort d’en va à reculons,

indéfiniment des portes claquent,

jusqu’aux placards de l’horizon.

La mort au rire vulgaire

derrière ses persiennes vertes

suce un bonbon anglais

et les tapis sont mouillés de tisanes.

Je ne suis pas venu au monde,

au commencement il n’y a qu’un grand rire,

au coin d’une rue une poupée de plâtre

ouvre, en suant une eau verte de rage,

des boîtes qui ne contiennent que des boîtes,

et sans fin des boîtes.

Plus loin, comme un cœur suce le sang,

un trou dans une chair gigantesque m’aspire,

des murs vivants, rouges et chauds,

me traînent par la gorge,

je ne veux plus me retourner,

que tout à l’heure on m’assassine

d’un coup de couteau de cuisine

entre les deux épaules.

René Daumal, Le contre-ciel suivi de Les dernières

paroles du poète, Poésie/Gallimard, 1970, p. 147-148.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené daumal, le contre-ciel, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

13/10/2025

Paul.Cela, La Rose de personne

Avec toutes les pensées je suis sorti

hors du monde : tu étais là,

toi, ma silencieuse, mon ouverte, et —

tu nous reçus.

Qui

dit que tout est mort pour nous

quand notre œil s’éteignit ?

Tout s’éveilla, tout commença.

Grand, un soleil est venu à la nage, claires,

âme et âme lui ont fait face, nettes,

impératives, elles lui ont tu

son orbe.

Sans peine,

ton sein s’est ouvert, paisible,

un souffle est monté dans l’éther,

et ce qui s’est nué, n’était-ce pas,

n’était-ce pas forme, et sortie de nous,

n’était-ce pas

pour ainsi dire un nom ?

Mit allen Gedanken ging ich

hinaus aus der Welt : da warst du,

du meine Leise, du meine Offne, und —

du empfingst uns.

Wer

sagt, dass uns alles erstarb,

da uns das Aug brach ?

Alles erwachte, alles hob an.

Gross kam eine Sonne geschwommen, hell

standen ihr Seele und Seele entgegen, klar,

gebieterisch schwiegen sie ihr

ihre Bahn vor.

Leicht

tat sich dein Schoss auf, still

stieg ein Hauch in den Äther,

und was sich wölkte, wars nicht,

wars nicht Gestalt und von uns her

wars nicht

so gut wie ein Name ?

Paul Celan, La Rose de personne (Die Niemandsrose), édition bilingue, traduction de Martine Broda, Le Nouveau Commerce, 1979 et La Rose de personne, édition bilingue, traduction Martine Broda, José Corti, 2002, pp. 30, 31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, la rose de personne | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2025

Christian Prigent, À quoi bon des poètes

Je crois […] que faire de la littérature c’est poser la question même du sens, faire glisser les sens les uns dans les autres, dessiner des espaces de prolifération et d’indécision du sens. Et je crois que ce geste (qu’impulse une négativité têtue) a aussi le sens d’une violente affirmation : il affirme empiriquement (dans l’expérience du jeu des langues) qu’il y a toujours quelque chose d’inqualifiable, de suspendu, de vide au cœur du rapport que les parlants entretiennent avec le monde, avec les choses, avec leur corps, avec les autres ; un trou dans la communauté, qui rend la communauté à la fois impossible et possible ; un vide qui rend la communauté intolérable et qui pourtant lui donne l’élasticité, la porosité sans quoi toute communauté serait panoptique et carcérale (totalitaire).

Ce quelque chose est dans le langage, le fait du langage (qui nous sépare du monde). Tenter d’en effacer le point d’obscurité (dans la cohérence des systèmes explicatifs, la stase enchaînée des concepts, l’éclat des visions utopiques, voire l’homogénéité des fictions qui articulent du temps) est l’objectif des énoncés positifs (sans lesquels la communauté sombrerait dans la barbarie sans lois). La ramener obstinément dans et par la langue est l’objectif de la littérature, sans quoi la communauté sombrerait dans la barbarie totalitaire de la loi. Il faut faire avec ça, avec cette fatigante ambivalence : aucune chance de penser le monde (et de vivre un monde ouvert, un monde vivable) si on ne joue pas sur les deux tableaux.

Christian Prigent, À quoi bon encore des poètes, collection 222, 1994, p. 33-34.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, à quoi bon des poètes | ![]() Facebook |

Facebook |

11/10/2025

Louis Zukofsky, Un objectif et deux autres essais

Un poème. Cet objet en formation — Le poème comme travail — Un classique.

Les vagues mouillées d’Homère, non pas nos vagues mouillées, mais, dans ces deux mots, assez d’associations pour rendre un contexte capable de s’étendre depuis son lieu jusqu’au présent. Parce qu’il y a, même si les significations changent, une étiquette linguistique, une archive qui peut rester claire pour nous comme image d’un contexte passé — le contexte tel qu’à l’origine il signifia — ou bien, si l’on ne peut y croire, un équilibre atteint — ou du moins le passé que nous ne pouvons même deviner, mais qui atteint un équilibre de sens déterminé par les significations nouvelles surgissant dans le mot à mot.

Un poème : un contexte associé à une forme « musicale », musicale entre guillemets puisqu’il ne s’agit pas de notes, mais de mots plus variables que les variables et employés à l’extérieur comme à l’intérieur du contexte pour une référence communicative.

Impossible de communiquer autre chose que des singularités — historiques et contemporaines — des choses, des êtres humains comme choses, leur appareillage de capillaires et de veines entrelaçant les événements, les circonstances, et s’entrelaçant avec eux. Le mot révolutionnaire, s’il doit accomplir sa révolution, ne peut se libérer d’une référence. Il n’est pas infini. Mais infini est un terme.

L’ordre, pour toute poésie, consiste à s’approcher d’un état de musique où les idées s’offrent aux sens et à l’intelligence, dénuées de toute intention prédatrice. Un dur travail, comme le savent les poètes, qui s’évertuent à réconcilier les principes contrastés des faits. Dans la poésie, le poète ne cesse de rencontrer les faits, qui semblent faire obstacle à la musique en cours de route, bien que ni musique ni mouvement ne puissent exister sans eux, sans les faits qui leur sont propres. Matière première, pour parler vite, qui attend le sceau de la forme. Les poèmes ne sont que des actes exercés sur les singularités. Et par cette seule activité ils deviennent eux-mêmes des singularités — c’est-à-dire des poèmes.

Louis Zukofsky, Un Objectif & deux autres essais, traduit de l’américain par Pierre Alféri, Un Bureau sur l’Atlantique / Éditions Royaumont, 1989, p. 18-19 et p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis zukofsky, un objectif, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

10/10/2025

Louis Zukofsky, A, "section 12"

D’un besoin profond

Surgissent

Quatre trompes, l’orgue dans la nef

Et un flambeau,

Ils scandent note à note le nom de bach,

Nuit — stries et crêtes des mélèzes — noir :

De mon corps vers d’autres corps,

Des anges ou des salauds, c’est au choix,

Qui feraient mieux de chanter et de raconter des histoires

Avant que tout cela ne devienne trop abstrait.

C’est ainsi = d’abord la forme

La création —

Une vapeur issue de la terre,

Toute la surface du sol ;

Et puis le rythme —

Et souffle le souffle de la vie ;

Et puis le style —

Qui de l’œil tire sa fonction — disons "le goût" — une âme vive —

D’abord le glyphe, puis le syllabaire,

Puis l’alphabet, mesurés par

La vue, fable sonore — D’abord la danse — Puis

La voix — D’abord le corps — percevoir et pulser à la fois.

Avant le néant il n’y avait ni

Être ni non-être ;

Du désir vint la chaleur,

Ou bien l’inverse ?

Alors les sages sondent leur cœur

Et cherchent ce qui est dans ce qui n’est pas.

Selon le cœur ou selon la tête ?

L’enquête dure depuis trois mille ans.

Louis Zukofsky, extrait de A-12, dans « A », section 12, traduction de Serge Gavronsky et François Dominique, édition Virgile, 2003.

Publié dans Akhmatova Anna | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis zukofsky, a, "section 12", bach | ![]() Facebook |

Facebook |

09/10/2025

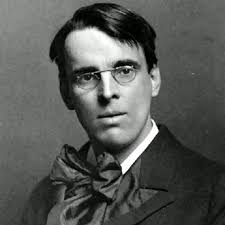

William Butler Yeats, L'escalier en spirale

Après un long silence

Des mots après un long silence ; maintenant

Que tous les autres amants sont séparés ou morts,

Qu’un abat-jour voile la lumière inamicale de la lampe

Et que les rideaux sont tirés sur l’inamicale nuit,

Il est bon que nous improvisions encore et encore

Sur ces thèmes suprêmes, l’Art et le Chant :

La décrépitude du corps est sagesse ; quand nous étions jeunes,

Nous nous aimions et nous étions des ignorants.

After long silence

Speech after long silence; it is right,

All other lovers being estranged or dead,

Unfriendly lamplight hid under its shade,

The curtains drawn upon unfriendly night,

That we descant and yet again descant

Upon the supreme theme of Art and Song :

Bodily decrepitude is wisdom ; young

We loved each other and were ignorant.

Mort

Ni peur ni espérance n’assistent

Un animal qui meurt ;

Un homme, lui, attend sa fin

En craignant, en espérant tout ;

Bien des fois déjà il mourut,

Bien des fois il ressuscita.

Un grand homme dans son orgueil

Confronté à des meurtriers

N’a que mépris et dédain

Pour le souffle de la vie ;

La mort, il la connaît à fond –

C’est l’homme qui a créé la mort.

Death

Nor dread nor hope attend

A dying animal ;

A man awaits his end

Dreading and hoping all ;

Many times he died,

Many times rose again.

A great man in his pride

Confronting murderous men

Casts derision upon

Supersession of breath ;

He knows death to the bone –

Man has created death.

William Butler Yeats, L’escalier en spirale et autres poèmes [The Winding Stair and Other Poems ; From ‘Full Moon in March’], présenté, annoté et traduit de l’anglais par Jean-Yves Masson, [édition bilingue] éditions Verdier, 2008, p. 119 et 118, 23 et 22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : w. b. yeats, l'escalier en spirale, jean-yves masson | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2025

Zugène Savitzkaya, Les Règles de solitude

Il est possible que nous n’ayons aucun visage, mais que nous soyons tous porteurs de masques. Et il semble que c’est pour cette raison que nous paraissons si différents les uns des autres. Il suffit parfois de malmener très légèrement notre face d’apparat pour que déteigne sur la peau la silhouette intime et vénérable qui est notre représentation cachée et essentielle, l’authentique habitant.

Je conserve, à jamais, très précieusement, ma tête de mort. Elle est ma tête de mort, ce que je cache le mieux et avec le plus de soin et aussi ce qui apparaît avec le plus de netteté au grand jour du soleil. Ma tête de mort si fraîche est la seule chicane.

Eugène Savitzkaya, Rules of solitude, avec une trad. en anglais par Gian Lombardo, Quale Press, 2004, auparavant Les Règles de solitude ont été publiée en édition bilingue français/allemand, Edition Solitude, Stuttgart, 2004.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, les règles de solitude, masque | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2025

Daniil Harms, Œuvres en prose et en vers

je ne sais pourquoi les routes

détachées de la terre

jouent avec les oiseaux

les branches vétustes du vent

agitent les petits paniers cousus par les piverts

les piverts courent sur les troncs

ils tiennent à la main de petits crayons.

une bouteille jaillit d’un trou d’arbre

oriente son vol vers le lac

pour se remplir d’eau.

Le chêne se réjouit

quand dans son cœur

on met un cœur à eau.

Je suis passé près de deux pigeons

les pigeons battaient des ailes

pour effrayer un renard

qui de ses pattes acérées

mangeait les petits des pigeons.

J’ai levé mon cahier, l’ai ouvert

et ai lu les dix-sept mots

que j’avais écrits la veille,

les pigeons s’envolèrent aussitôt,

le renard devint une petite boîte d’allumettes

Et moi j’étais extrêmement joyeux

La fin est là. La force s’est éteinte

La tombe m’appelle à elle.

Mon cœur bat de plus en plus doucement.

Comme une nuée noire la mort avance sur moi

Et dans le ciel la lumière du soleil s’éteint.

Je vois la mort. Impossible de vivre.

Terre adieu ! Adieu Terre !

Et la trace de vie soudain est perdue.

Daniil Harms, Œuvres en prose et en vers, traduit du russe et annoté par Yvan Mignot, préface de Mikhaïl Iampolski, éditions Verdier, 2005, p. 428-429 et 781.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniil harms, œuvres en prose et en vers, vie | ![]() Facebook |

Facebook |

06/10/2025

Christian Prigent, Artaud, le toucher de l'être

Artaud accomplit dans la violence, dans les mots, dans la radicalité du geste stylistique, un destin d’humain pour autant qu’humain veut dire parlant. Et s’il l’accomplit, c’est parce que ses écrits sont sans doute, parmi tous ceux que compte notre « bibliothèque », ceux qui emportent au plus loin le tracé de ce qui fonde l’être humain en tant qu’être séparé parce qu’il parle. La puissance de fascination que peut exercer Artaud vient à mon sens de la sensation qu’il donne de pousser à bout d’une façon à la fois savante et impulsive, implacablement rythmée et superbement arrogante dans sa douleur même, cette logique de la séparation : parce qu’il forme sans cesse la langue (le chant) du séparé (d’avec le corps, d’avec le monde) et nous assène à chaque coup la vérité sans fleurs. Or, c’est là, à mon sens, le point névralgique auquel touche toute expérience littéraire digne de ce nom. Artaud nous situe au cœur d’une question à laquelle aucune formule théorique ou stylistique ne saurait répondre sinon par la mise en évidence de sa propre énigme et de son propre ratage – au sens où l’œuvre d’Art est ratée mais où c’est dans ce ratage magnifique qu’est sa nécessité (son toucher de l’être). C’est dans ce commentaire infini sur le ratage de l’humain (son inadéquation au réel immédiat et à sa propre réalité corporelle), que se trouve, je crois, la vérité de l’expérience littéraire.

Je suis frappé de voir que les jeunes gens qui écrivent aujourd’hui ne lisent plus guère Artaud. Il n’appartient pas à leur bibliothèque. Peut-être est-ce l’une des conséquences de leur méfiance envers toute tentative de penser globalement la question de la littérature, voire d’une sorte de rejet de la littérature comme pensée et de l’interrogation théorique sur l’essence de la littérature.

Christian Prigent, Artaud, le toucher de l’être, entretien avec Olivier Penot-Lacassagne, dans Artaud en revues, sous la direction d’O. Penot-Lacassagne, L’Âge d’Homme, 2005, p. 137-138.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, artaud, le toucher de l'être | ![]() Facebook |

Facebook |

Paul Claudel, Positions et propositions

(Baudelaire)

Je revois ces yeux grands ouverts de Parisien, pleins de rêve, de désespoir, d’intelligence et d’ironie, ce front comme un vaste miroir apte à refléter plus les lumières que les formes et à s’imprégner de la substance des choses plutôt qu’à la retenir et les élaborer, ce nez délicat et palpitant, de voluptueux et de connaisseur, et surtout la bouche qui est le trait essentiel de cette physionomie pathétique, cette grande bouche amère et fermée, moins faite pour parler que pour posséder et savourer le noir trésor intérieur :

Tous les êtres aimés

Sont des vases de fiel qu’on boit les yeux fermés.

C’est l’âme gonflée de désirs, de souvenirs et de remords qui possède cette figure et l’intelligence n’en est que le témoin douloureux, attentif et clairvoyant. C’est l’âme qui respire dans ces beaux vers dont notre jeunesse s’est enivrée, c’est elle qui de note en note se dilate dans un chant sublime pour se résorber peu à peu dans la conscience de son malheur et de son péché.

Paul Claudel, Positions et propositions, dans Œuvres en prose, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 17-18.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, positions et propositions, baudelaire | ![]() Facebook |

Facebook |

Paul Claudel, Positions et propositions

(Baudelaire)

Je revois ces yeux grands ouverts de Parisien, pleins de rêve, de désespoir, d’intelligence et d’ironie, ce front comme un vaste miroir apte à refléter plus les lumières que les formes et à s’imprégner de la substance des choses plutôt qu’à la retenir et les élaborer, ce nez délicat et palpitant, de voluptueux et de connaisseur, et surtout la bouche qui est le trait essentiel de cette physionomie pathétique, cette grande bouche amère et fermée, moins faite pour parler que pour posséder et savourer le noir trésor intérieur :

Tous les êtres aimés

Sont des vases de fiel qu’on boit les yeux fermés.

C’est l’âme gonflée de désirs, de souvenirs et de remords qui possède cette figure et l’intelligence n’en est que le témoin douloureux, attentif et clairvoyant. C’est l’âme qui respire dans ces beaux vers dont notre jeunesse s’est enivrée, c’est elle qui de note en note se dilate dans un chant sublime pour se résorber peu à peu dans la conscience de son malheur et de son péché.

Paul Claudel, Positions et propositions, dans Œuvres en prose, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 17-18.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, positions et propositions, baudelaire | ![]() Facebook |

Facebook |

05/10/2025

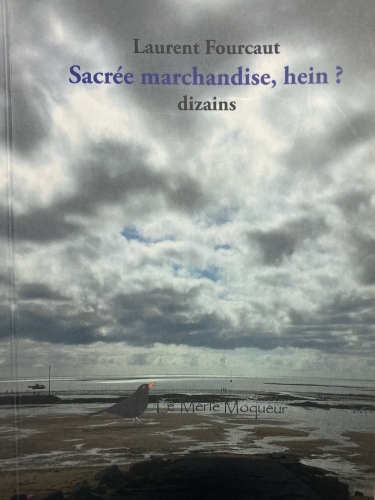

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ? : recension

Comme le titre l’indique, Laurent Fourcaut a réuni des dizains (137), tous de dix syllabes et rimés. Renouant avec la tradition de la poésie française, il est aujourd’hui un des grands artisans du sonnet en alexandrins dont il a publié de nombreux recueils ; comme quelques écrivains du XXe (Valéry, Aragon) et du XXIe siècles (Cliff, Roubaud), il visite une autre tradition, celle du dizain ; il justifie avec humour cette infidélité à son vers favori dans le poème d’ouverture, "Palinodie" : « voici qu’un plus court amour vous hèle ». Presque tous ses poèmes sont de mini récits, parfois autobiographiques, régulièrement à propos de la nature, mais aussi autour des choses du monde — la langue, les mœurs, les inégalités sociales et autres malheurs dus au capitalisme triomphant.

L’un des plaisirs de la lecture des dizains de Laurent Fourcaut naît de sa maîtrise de la forme et de son jeu avec les contraintes qui y sont liées. L’organisation classique des rimes (ABABBCCDCD) est respectée et très peu sont fautives, comme « médecine-décime-mesquine » ou « étouffe-touffes-soufre ». Quand besoin est, un mot est coupé à la rime pour satisfaire la règle, parfois avec humour : « pas » rime avec « pa/rent » et « pac/se » ; pour la même raison, la finale -ique devient -ic (music, logic, etc.). On ne trouvera pas de fantaisie dans l’ordre des mots, est exceptionnelle cette construction : « où le monde des cartes que nous fûmes / rebat indifférent », manière d’écrire que l’auteur n’adopte pas. À l’inverse, une transformation morphologique patoisante comme : « seule chose à faire : qu’on se bougions / », s’accorde avec le choix de mêler les "niveaux de langue", on trouvera donc des élisions (v’là, c’te castration, vit’fait,, etc.) et un vocabulaire familier ou argotique (seulabre, cézigue, chibre, etc.).

Cette forme évoque ces bazars qui contenaient tout ce qui permettait les petits bricolages de la vie quotidienne, unité du fourre-tout propre à ces dizains. On y rencontre des figures de la mythologie (Vénus, Apollon, les Vestales, Pan, etc.) qui voisinent avec les noms de musiciens et d’interprètes appréciés de Fourcaut (Bach et Glenn Gould, Couperin et Monk, Erroll Garner, etc.), ceux de peintres (Chardin, de Staël, etc.) et d’écrivains (Ponge, Prigent). Un dizain peut être consacré à un musicien (Monk) ou à un écrivain (William C [Cliff]) ; le nom de Proust appelle une précision (« il narra la fin d’un monde qui croule »). De nombreux titres de dizains évoquent des œuvres variées, des pratiques (Art poétique ou catabase), des manières de parler (Vas-tu foutre ton camp), un standard de jazz (In the mood chanson de Glenn Miller), etc. Si « Qu’on voit danser » renvoie — plus ou moins facilement — à une chanson de Charles Trenet, la source de « mon sang se coagule » (Cyrano de Bergerac de Rostand) est moins évidente et les titres en latin, comme Et in Arcadia ego, requièrent une certaine complicité. C’est encore le cas pour Rosebud, nom de la luge qui symbolise l’enfance de Kane et ses jeux dans la neige, dans le film d’Orson Welles, Citizen Kane. Jeux culturels, certes, mais la littérature est partage d’un patrimoine et le lecteur y prend ce qui lui convient.

La neige est présente dans les dizains, comme ce qui est propre à chaque saison. Laurent Fourcaut est attentif aux changements de temps, il note la venue d’un orage, les variations de la lumière, les effets du vent, enthousiaste devant le ciel de l’aube et de ses couleurs le soir. Plusieurs poèmes commencent par une observation météorologique qui, souvent, donne sa forme à la journée (« vent pluie violente contre les vitres / », « Par dix degrés mais au soleil c’est sûr/ »). Une attention analogue est portée aux animaux, chassés, voués aux abattoirs alors qu’ils sont « en plein accord muet avec le monde ». Restent encore dans la campagne du Cotentin les oiseaux que l’auteur observe (mésange, bouvreuil, chardonneret), la plupart familiers — « un merle tout noir va sur la pelouse ». La ville, elle, a progressivement éliminé l’essentiel de la vie sauvage, « le vrai monde elle l’a réduit / ce qui fut libre et nu est cuit ». Il n’a pas pour autant un refus de la vie urbaine, Laurent Fourcaut vit en partie dans le XXe arrondissement de Paris et y apprécie les cafés, la bière (la Leffe), la vue des jeunes femmes, éléments de sa vie récurrents dans ses livres. Il évoque aussi bien de petits incidents (une chute après une marche ratée, la carte bancaire avalée) que les souvenirs d’enfance à Alger (« l’esplanade / où nous jouions au foot années cinquan / te »), l’achat d’un fauteuil et sa remise en état ou la commémoration de la Commune au Père Lachaise. Il revient plusieurs fois sur la longue durée du Covid qu’il analyse comme « premier symptôme majeur / du grave dérèglement planétaire / dû au capitalisme ravageur ». Ce sont ces ravages dans tous les domaines que les dizains explorent, fustigeant régulièrement « les gens du CAC ». Tous les aspects de la vie sont atteints, la consommation avec les "Grandes surfaces", « prédateurs voraces », le rêve des gens d’avoir « à domicile /leur bassin à eux à eux dans leur coin », la fiction des "réseaux sociaux" et des "amis", les divers « fesse bouc », lieux de l’égo avec leurs « accablantes niaiseries », le productivisme généralisé d’où les produits chimiques sur tout ce qui est consommé, l’illusion de la maîtrise de son petit domaine avec la prolifération des mots de passe… Le vocabulaire est aussi atteint avec l’introduction par les médias de mots dont l’air savant séduit, comme résilience, employés à tort dans les contextes les plus divers. Laurent Fourcaut rassemble une bonne partie des dégâts provoqués dans la société par le fait que l’argent est devenu à peu près la seule "valeur" ; l’immigré, par exemple, représente l’envers inacceptable d’une société repue et il n’y a pas de place possible pour lui — « les tentes des migrants sont découpées par les flics

Les dizains de Laurent Fourcaut présentent une société malade, incapable de voir, par exemple, quand elles sont là ces « feuilles neuves d’inespéré printemps » ; quand tout semble aller à vau-l’eau il faut cependant avec lui garder ses « propres mythes » : « il faut qu’ils tiennent (…) face (…) à l’informe du réel » et, refusant le désastre, répéter « à toi de jouer merle moqueur ».

Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein, Le Merle moqueur, 2025, 156 p., 12 €. Cette revendion a été publiée par Sitaudis le 15 juillet 2025.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, sacrée marchandise, hein ? : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

04/10/2025

Paul-Jean Toulet, Les trois impostures

La plus cruelle absence est celle que l’on peut toucher avec la main.

Ah ! qu’un beau jour, songeait le roi, qu’on m’aimât pour moi-même, sans trahison, ni calcul, ni mensonge.

L’aumônier dit :

_ Prenez un chien.

Les arrivistes sont des gens qui arrivent. Ils ne sont jamais arrivés.

Un peu d’éclat, un peu de poussière : c’est un héros… ou un papillon.

Quelquefois on parle, on parle, c’est pour ne pas s’entendre penser.

Paul-Jean Toulet, Les trois impostures, dans Œuvres complètes, Bouquins/Robert Laffont, 1986, p. 171, 180, 181, 182, 195.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul-jean toulet, les trois impostures, absence, héros | ![]() Facebook |

Facebook |