16/08/2011

Jude Stéfan, Grains & issues

Littré, cher à Stéfan comme il le fut à Ponge, définit les issues comme « ce qui reste des moutures après la farine, comme le gros et le petit son ». Le titre, Grains & issues, déjà utilisé par Tzara en 1935 (avec et), évoque donc des éléments de nature diverse,

issues comme « ce qui reste des moutures après la farine, comme le gros et le petit son ». Le titre, Grains & issues, déjà utilisé par Tzara en 1935 (avec et), évoque donc des éléments de nature diverse,

ce que confirme le sous-titre, Variété ; ici VIII : dès 1995 Stéfan faisait paraître un livre titré Variété VI, dans la lignée de Variété V de Valéry (paru en 1944) et réunissant entretiens, notes, traductions, lettres, dialogues. C’est à ce Valéry, « l’esprit supérieur, le sceptique, le moraliste » que se réfère Stéfan. Le volume réunit trois types d’écrits dont on connaît par ailleurs des publications séparées, un Anti-journal, des Scholies & apostilles et un ensemble titré Varia.

Pour commencer, un anti-journal — anti- parce que ne s’épanchant jamais sur le quotidien, mais réunissant, pas toujours sous une date, des anecdotes, des propos entendus au café (« Vieux, on ne dort plus. On rêve… à la mort ! »), des remarques qui donnent parfois de Stéfan l’image d’un misanthrope (qu’il n’est pas vraiment) et d’un misogyne (qu’il paraît être dans ses textes — goût affirmé de la provocation). Citons-en quelques-unes : « Nécessité. Une femme, sans autres défauts, aura néanmoins ceux de son sexe — comme l’ânesse de Stevenson », « À Térence. Rien de ce qui est humain ne m’est proche ». Dans ces quinze brèves pages de journal pour deux années, on lit aussi des réflexions qu’aurait pu écrire Joseph Joubert, comme : « Étymologie. Enseigner, c’est signaler — ce qu’il faut savoir, ce qu’il faut examiner ». On retrouve aussi, toujours intacte, la passion de la littérature, fondement de la vie de Stéfan : « Littératurite. La seule question qui pouvait l’intéresser : que lisez-vous actuellement (quelle est votre autre vie) — le reste allant de soi ? Nés pour mourir entre les deux la vaine métaphysique ».

Les Scolies & Apostilles réunissent des préfaces et 4ème de couverture écrites pour des poètes qu’il défend (Jeanpyer Poëls, Nicolas Styczynski, par exemple), ou reprennent des notes de lecture, publiées ou non. Elles sont des hommages (un portrait de Perros) ou constituent les éléments dispersés d’un "art poétique", analysant cursivement le travail de Zanzotto sur la langue ou l’importance de Ponge et de ses proêmes, dégageant avec acuité ce qui importe dans les vers de Beckett (si peu lus !) : « l’aveu que versifier, c’est rimer, faire jouer les vocables en écho, s’amuser du sérieux métrique (…), qu’écrire est la seule possibilité pour un mort en sursis d’évoquer un mort accompli, lui donner une pensée ». Cette analyse, à très peu près, peut s’appliquer à la poésie de Stéfan. Relecture aussi de 93 de Hugo, où Stéfan repère « un passage incessant à la ligne inaugurant un usage "poétique" de la phrase » :

Posée par qui ?

Par les événements.

Et pas seulement par les événements…

Il comparaissait devant quelqu’un

Devant quelqu’un de redoutable.

Sa conscience.

Varia, enfin, rassemble en partie des textes publiés dans des revues ou des livres collectifs, notamment la réponse à la question Écrire, pourquoi ? reprise d’un livre publié sous ce titre en 20051. On lira également 80 ajouts aux Litanies du scribe, commencées en 1988 et constamment augmentées : un nom d’écrivain est suivi d’un trait, anecdotique ou non, qui pourrait le caractériser. Par exemple, ici :

(...) E. Morante et ses chats

Verga en visite à Médan chez Zola

Saroyan en road-movie 1963

Walpole atteint de la goutte

Vallejo périssant du hoquet

Blecher immobilisé dans sa gouttière

Bocage livré à l’inquisition

Brioussov et son poème d’un seul vers (...)

Ces litanies sont immédiatement suivies de l’esquisse d’une autre "litanie", un poème (« À nos héroïnes-Héroïdes ») constitué d’une liste subtilement ordonnée de noms de femmes — le Dictionnaire des femmes célèbres publié dans la collection Bouquins est toujours sur le bureau de Stéfan, qui le complète régulièrement. Sont assemblés ici des noms de la mythologie, des noms ou prénoms de cantatrices, écrivaines, poétesses, actrices, peintresses, révolutionnaires, des femmes aimées aussi, tous noms qui peuplent la poésie de Stéfan. Le traducteur des poètes de l’Antiquité donne quelques fragments d’Archiloque, recréation ; ainsi "L’Aimée" : « Elle aimait la branche de myrte / et la belle fleur de rose, ses cheveux / ombrageaient ses épaules et ses reins ». Ce Grec est très clairement proche de Stéfan qui le caractérise ainsi : « Le hérisson qui pique, le renard qui raille sont ses totems ».

Les Varia contiennent des pages sur la poésie, dont j’isole ce qui définit l’activité de Stéfan, « on écrit pour être autre que soi-même » : point de départ sans doute pour réfléchir à ce qu’est l’usage du pseudonyme. L’idée est reprise dans un texte sur l’ennui, dans sa conclusion qui part d’un élément biographique :

« Va jouer », disait-on à [cet] enfant saisi par l’ennui et qui un jour eut la curiosité d’apprendre ce qu’était ce malaise dans son dictionnaire familial : « tourment de l’âme », c’était juste, « dégoût de tout », également — il retint donc la sagesse topique d’É. Littré, qui l’aiderait à « écrire » (sortir de soi).

L’ennui et Littré n’ont pas quitté Stéfan – ni l’écriture.

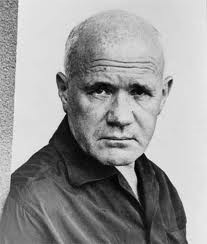

Jude Stéfan, Grains & issues, essais ou Variété VIII, éditions la ligne d’ombre, 2008, 11 €.© Photo Chantal Tanet, août 2011.

Une autre version de la recension a paru en 2008 dans Poezibao.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan grains & issues, anti-journal, scholies, varia | ![]() Facebook |

Facebook |

15/08/2011

Pierre Bergounioux, Le miroir brisé

À compter de la fin du deuxième tiers du XIXe siècle, le genre romanesque est périmé comme le furent, avant lui, la tragédie, la poésie didactique, l’oraison funèbre. À cela, il y a deux raisons, l’une substantielle, l’autre formelle.

Lorsque les Trois Glorieuses abrègent le blême intermède de la Restauration et que la bourgeoisie d’affaires prend directement en mains l’initiative politique, il n’existe pas de langage spécialisé qui ferait écho à ce qui se passe alors, développement de l’industrie au détriment de la terre, domination d’une nouvelle classe, urbaine, après l’éviction de la vieille noblesse rurale. Un genre mineur, sans règles, rédigé en langue vulgaire et non pas en latin, est disponible, dans un coin. C’est une forme à peine élaborée, allongée, du récit, cette aptitude anthropologique qui n’est que la récurrence indéfinie de la structure de base du langage, la phrase. Celle-ci se ramène à un même binôme, à l’association d’un signe d’espace et d’un autre de temps, d’un nom et d’un verbe, selon la grammaire. Quelqu’un fait quelque chose.

C’est au moyen de cet instrument rudimentaire que des hommes incertains mais corpulents, énergiques, vont rendre compte, avec une pénétration admirable, une ironie mordante et, pour finir, mortelle, de la reconfiguration de la société révolutionnée. En à peine plus de trois décennies, ils ont pesé, jugé, condamné. Rien ne vaut la peine, que la littérature en tant qu’elle établit que rien ne vaut la peine, et d’abord l’axiome fondateur du vouloir pratique, qui est « la maximisation des chances pacifiques de gain pécuniaire ». Tout est dit. Et les ingénus, les tièdes qui n’auraient pas compris qu’une nouvelle injustice a supplanté la vieille injustice, qu’au coupleimmémorial, ennemi, que composaient le propriétaire foncier et l’esclave puis le manant, s’est substitué celui du capitaliste et du prolétaire, ces ingénus, ces attardés seraient bien incapables d’avancer quoi que ce soit qui vaille après que Flaubert s’est assis sur le « banc d’infamie ».

Il ne se passe rien d’autre, dorénavant, que la répétition sans attrait ni équité ni surprise (en principe) du cycle argent-marchandise-argent. Ça, c’est pour le fond. Mais, du côté de la forme, les choses ont singulièrement changé. L’Allemagne, qui peine à sortir de son morcellement féodal, à rejoindre, sur la scène du monde, les deux États-nations qui se disputent depuis trois siècles le premier rôle, l’Allemagne, on l’a dit, pense à proportion de l’impuissance physique à laquelle elle se trouve réduite. Dès 1848, un philosophe rhénan de trente ans, d’origine juive, formé à l’école hégélienne, rédige d’une main décidée, un Manifeste dont l’écho de tonnerre remplira le siècle et demi qui suit. La destruction violente de la société dont les grands romanciers français ont livré la description vivante est à l’ordre du jour, ses fossoyeurs nommément convoqués — « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »

Pareilles déclarations ne sauraient être prises à la légère par l’adversaire. Il lui faut répondre, justifier la domination bureaucratique-légale qui garantit ses intérêts, opposer des raisons au projet révolutionnaire hautement rationnel sorti du cerveau du jeune Marx. Et c’est le deuxième discours qui vient flanquer, sur sa droite, après la théorie matérialiste de l’histoire, sur sa gauche, le langage romanesque. Auguste Comte, déjà, mais Spencer et surtout Durkheim, Max Weber jettent les fondements de la science sociale. Ils appliquent aux choses humaines les rigoureux principes auxquels les savants ont soumis, depuis la Renaissance, les trois règnes et les quatre éléments. Ils adoptent l’attitude de neutralité axiologique qui conditionne l’accès à la réalité objective, enquêtent, mobilisent les ressources de l’analyse statistique, accèdent à des vérités qui disqualifient la sociologie spontanée, sauvage que possède, implicitement, tout agent social et qu’explicitent, sans y voir malice, les romanciers. L’éclat d’un contre-projet politique sérieux, d’un côté, la genèse d’une interprétation rigoureuse des faits sociaux, de l’autre, privent le roman, dès le milieu du XIXesiècle, de la vertu révélatrice que lui avaient conférée les romanciers français. Zola, venu trop tard, procède mécaniquement à un inventaire qui n’établit plus rien quon ne sache déjà.

[…]

Pierre Bergounioux, Un Miroir brisé, dans La Nouvelle Revue Française, "Le roman du XXe siècle", sous la direction de Jean Rouaud, n° 596, février 2011, p. 31-33.

© Photo Chantal Tanet, 2006.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, le miroir brisé, le roman, matérialisme | ![]() Facebook |

Facebook |

14/08/2011

Jean Genet, Le condamné à mort

Le condamné à mort

[…]

Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou

Que ma main plus légère et grave qu’une veuve

Effleure sous mon col, sans que ton cœur s’émeuve,

Laisse tes dents poser ton sourire de loup.

O viens mon beau soleil, ô viens ma nuit d’Espagne,

Arrive dans mes yeux qui seront morts demain.

Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main.

Mène-moi loin d’ici battre notre campagne.

Le ciel peut s’éveiller, les étoiles fleurir,

Ni des fleurs soupirer, et des prés l’herbe noire

Accueillir la rosée où le matin va boire,

Le clocher peut sonner : moi seul je vais mourir.

O viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde !

Visite dans sa nuit ton condamné à mort.

Arrache-toi la chair, tue, escalade, mords,

Mais viens ! Pose ta joue contre ma tête ronde.

Nous n’avions pas fini de nous parler d’amour.

Nous n’avions pas fini de fumer nos gitanes.

On peut se demander pourquoi les Cours condamnent

Un assassin si beau qu’il fait pâlir le jour.

Amour viens sur ma bouche ! Amour ouvre tes portes !

Traverse les couloirs, descends, marche léger,

Vole dans l’escalier plus souple qu’un berger,

Plus soutenu par l’air qu’un vol de feuilles mortes.

O traverse les murs , s’il le faut marche au bord

Des toits, des océans ; couvre-toi de lumière,

Use de la menace, use de la prière,

Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.

[…]

Jean Genet, Le condamné à mort [1945]suivi de poèmes, L’enfant criminel [1948], Le funambule [1955], Marc Barbezat – L’Arbalète, 1966, p. 18-19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, le condamné à mort, l'arbalète | ![]() Facebook |

Facebook |

13/08/2011

Cesare Pavese, Le Métier de vivre

18 octobre [1938]

Décrire la nature en poésie, c’est comme ceux qui décrivent une belle héroïne ou un puissant héros.

10 novembre [1938]

La littérature est une défense contre les offenses de la vie. Elle lui dit : « Tu ne me couillonnes pas ; je sais comment tu te comportes, je te suis et je te prévois, je m’amuse même à te voir faire, et je te vole ton secret en te composant en d’adroites constructions qui arrêtent ton flux. »

16 avril 1940

Il doit être important qu’un jeune homme toujours occupé à étudier, à tourner des pages, à se tirer les yeux, ait fait sa grande poésie sur les moments où il allait sue le balcon, sous le bosquet, sur la colline ou dans un champ tout vert. (Silvia latini, Vie solitaire, Souvenirs) La poésie naît non de l’our life’s work, de la normalité de nos occupations mais des instants où nous levons la tête et où nous découvrons avec stupeur la vie. (La normalité, elle aussi, devient poésie quand elle se fait contemplation, c’est-à-dire quand elle cesse d’être normalité et devient prodige.)

On comprend par là pourquoi l’adolescence est grande matière à poésie. Elle nous apparaît à nous — hommes — comme un instant où nous n’avions pas encore baissé la tête sur nos occupations.

20 février

La poésie est non un sens mais un état, non une compréhension mais un être.

Cesare Pavese, Le Métier de vivre, traduit de l’italien par Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 103, 113, 153, 255.

Publié dans MARGINALIA, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

12/08/2011

Aragon, Le paradis terrestre

Le paradis terrestre

Le collectionneur de bouteilles à lait

Descend chaque jour à la cave

Il halète à la

Onzième marche de l’escalier

Et tandis qu’il disparaît dans l’entonnoir noir

Son imagination se monte se monte

Kirikiki ah la voilà

La folie avec ses tempêtes

Tonneaux tonneaux les belles bouteilles

Elles sont blanches comme les seins vous savez

Vers la gorge

Où le couteau aime les très jeunes filles

Il y a des hommes dans les restaurants

Et dans les pâtisseries

Ils regardent les consommatrices et leurs repas

Froidit Leur chocolat

Ils aiment les voir prendre un sorbet

Ça c’est pour eux comme pour d’autres

La forêt féérique où les apparitions du soir

Se jouent et chantent

Mais quand par surcroît de délices une voilette

Sur la crème ou la glace met son château de transparence

On peut voir soudainement pâlir et rougir

Le spectateur aux dents serrées

Des exemples comme ceux-là la rue en

Est pleine

Les cafés les autobus

Le monde est heureux voyez-vous

Louis Aragon, La Grande Gaîté [1929], dans Œuvres poétiques complètes, tome I, préface de Jean Ristat, édition publiée sous la direction d’Olivier Barbarant, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, p. 435.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, le paradis terrestre, la grande gaîté | ![]() Facebook |

Facebook |

11/08/2011

Gertrude Stein, Picasso

Cézanne dans ses aquarelles avait une tendance à découper le ciel non en cubes, mais en divisions arbitraires ; il y avait aussi déjà le pointillisme de Seurat et de ses successeurs. Mais tout de même cela n’avait rien à voir avec le cubisme parce que tous ces autres peintres, pris par la réduction des choses vues, étaient préoccupés par leur technique qui devait exprimer de plus en plus ce qu’ils voyaient. Enfin de Courbet à Seurat, on peut même dire de Courbet à Van Gogh et à Matisse la plupart des artistes ont vu la nature comme elle est, c’est-à-dire, si vous le voulez, comme tout le monde la voit.

Cézanne dans ses aquarelles avait une tendance à découper le ciel non en cubes, mais en divisions arbitraires ; il y avait aussi déjà le pointillisme de Seurat et de ses successeurs. Mais tout de même cela n’avait rien à voir avec le cubisme parce que tous ces autres peintres, pris par la réduction des choses vues, étaient préoccupés par leur technique qui devait exprimer de plus en plus ce qu’ils voyaient. Enfin de Courbet à Seurat, on peut même dire de Courbet à Van Gogh et à Matisse la plupart des artistes ont vu la nature comme elle est, c’est-à-dire, si vous le voulez, comme tout le monde la voit.

Un jour on demandait à Matisse si, quand il mangeait une tomate, il la voyait comme il la peignait. « Non, dit Matisse, quand je la mange, je la vois comme tout le monde. » Et à vrai dire, de Courbet à Matisse, les peintres ont vu la nature comme tout le monde la voit et leur tourment c’était d’exprimer cela, de le faire avec plus ou moins de tendresse, de sentiment, de sérénité et de profondeur.

Je suis toujours frappée par les paysages de Courbet parce qu’il n’a pas été forcé de changer la couleur pour arriver à donner la vision ordinaire de la nature. Mais Picasso était totalement différent. Quand il mangeait une tomate, la tomate n’était pas celle de tout le monde, pas du tout, et son effort n’était pas d’exprimer à sa manière des choses vues par tout le monde, mais comme lui seul les voyait.

Gertrude Stein, Picasso, Christian Bourgois, 1978 [1938], p. 36-37.

Gertrude Stein par Picasso, 1905-1906.

Publié dans ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gertrude stein, picasso, voir la nature | ![]() Facebook |

Facebook |

10/08/2011

Christiane Veschambre, Fente de l'amour

au chemin creux

glaise et pierres

demeure

ma demeurée

m’attend

— pas moi

mais celle que la mort lavera

l’amour cherche

une chambre en nous

déambule dans nos appartements meublés

parfois

se fait notre hôte

dans la pièce insoupçonnée mise à jour par le rêve

creuse

entre glaise et pierres

un espace pour mon amour

n’ai que lui

pour osciller

comme la tige à l’avant de l’aube

au respir de l’amour

— la vaste bête

qui tient contre elle

embrassée

la demeurée du chemin creux

Christiane Veschambre, Fente de l’amour, illustrations de Madlen Herrström ; Odile Fix (Bélinay, 15430 Paulhac), 2011, n.p.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, fente de l'amour, au chemin creux | ![]() Facebook |

Facebook |

09/08/2011

Jacques Borel, Journal de la mémoire

La phrase longue, oui, et le recul, sans cesse, de l’apparition de tel événement ou de tel personnage qui ont pourtant, dès le début, été annoncés. Je sais que c’est pour eux que j’ai pris le départ, à eux que je finirai par en venir, mais leur introduction se trouve infiniment retardée par l’intrusion, à mesure que l’écriture avance de son pas propre et de plus en plus indépendant, de mille thèmes, de mille sensations, de mille associations, de nouveaux jalons spontanément jaillis, dont à la fois elle se nourrit et se compose, et qui l’entraînent. C’est aussi qu’un monde se déroule en nous à chacune des moindres secondes que nous vivons, que tout, pensées, sensations, soudains affleurements de la mémoire, provoqué par le langage et à son tour le provoquant, accourt ensemble, et que, si l’on veut tout capter de cette profusion instantanée, si l’on veut vraiment aller jusqu’au bout, comme j’espère pouvoir le faire un jour, de chacun de ces mouvements, de cet indivisible flux à chaque seconde tout entier présent et à chaque seconde aussi éveillant de nouvelles harmoniques, l’on ne peut, sous peine d’appauvrissement, éviter cette profusion, cette ramification ou cette prolifération de l’écriture, cette multiplication des incidentes, qui sont à l’image même de la vie de la conscience et de ses franges plus obscures.

La phrase longue, oui, et le recul, sans cesse, de l’apparition de tel événement ou de tel personnage qui ont pourtant, dès le début, été annoncés. Je sais que c’est pour eux que j’ai pris le départ, à eux que je finirai par en venir, mais leur introduction se trouve infiniment retardée par l’intrusion, à mesure que l’écriture avance de son pas propre et de plus en plus indépendant, de mille thèmes, de mille sensations, de mille associations, de nouveaux jalons spontanément jaillis, dont à la fois elle se nourrit et se compose, et qui l’entraînent. C’est aussi qu’un monde se déroule en nous à chacune des moindres secondes que nous vivons, que tout, pensées, sensations, soudains affleurements de la mémoire, provoqué par le langage et à son tour le provoquant, accourt ensemble, et que, si l’on veut tout capter de cette profusion instantanée, si l’on veut vraiment aller jusqu’au bout, comme j’espère pouvoir le faire un jour, de chacun de ces mouvements, de cet indivisible flux à chaque seconde tout entier présent et à chaque seconde aussi éveillant de nouvelles harmoniques, l’on ne peut, sous peine d’appauvrissement, éviter cette profusion, cette ramification ou cette prolifération de l’écriture, cette multiplication des incidentes, qui sont à l’image même de la vie de la conscience et de ses franges plus obscures.

Jacques Borel, Journal de la mémoire, éditons Champ Vallon, 1994, p. 54.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

08/08/2011

Cédric Demangeot, Éléplégie

Un raté dans l’étang

I

Aujourd’hui j’ai

vu le grand arbre sur la place

amputé de moitié.

Pas un passant

n’avoue qu’il sait.

Donc je suis

l’idiot du village.

Et la face que j’ai

dans le lac vertical

ne me connaît pas :

nul ne m’a

appris la soif (si dangereuse

aux bêtes la nuit) ni à me

connaître au fond de mon

verre bouché d’eau noire.

II

Elle est loin

la maison

de l’idiot

— loin dans l’impasse. On

s’y rend rarement. L’idiot, lui,

sort tous les jours

de sa maison — va

au village voir. La fragilité

des fenêtres au moindre souffle (entre

autres formes brisées) : voir

les gens propriétaires de leurs jambes

— leur vitesse et comme ils font

mal le droit — mal l’amour — comme

ils font. Puis l’idiot s’en

retourne à la nuit : le voici qui vient.

[...]

Cédric Demangeot, Éléplégie, Atelier La Feugraie, 2007, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, Éléplégie, l'idiot | ![]() Facebook |

Facebook |

07/08/2011

James Sacré, Portrait du père en travers du temps

Me promenant dans Pertuis

Je pense à mon père sans trop imaginer

Aucun de ses gestes ni même son visage

Les rues de la vieille ville s’en vont

Sans qu’on sache trop où,

Mais ça n’est jamais si loin, jusqu’à

Par exemple un lavoir ou telle petite place de l’Ange

Avec une belle fontaine vivante et d’anciennes façades

Maisons du seizième siècle, naguère (on le voit sur une photo)

Un grand orme poussait là, tout frôlant sans doute

Les murs proches des maisons…

On s’en revient toujours à une place un peu centrale

Et qui semble tenir dans sa main toutes ces rues lâchées, mais

pas trop, autour d'elle

y voit beaucoup de vieux Maghrébins

Qui prennent le premier soleil du matin

Et c’est peut-être pour cela que j’ai pensé à mon père

À cause de leurs visages qui ont été mélangés à du temps, à du

travail longtemps

Et qui sont là maintenant quasiment sans bouger

Entre de la campagne en allée

Et quelque chose aussi de parti

Dans cette vieille ville de Pertuis.

(9 mars 2004)

Ton visage si fortement

Entre le faux et le vrai, des colères,

La solitude et ce mélange

De plaisir et de distance gênée

Avec les autres, et les choses du monde.

Le visage vivant de mon père.

À quoi penser maintenant qu’il est

Des matières pourries qui ont séché ?

Il me reste de son corps

La couperose des joues, l’œil

Comme une question dure,

Son allure à la fin mal balancée.

Ça me reste où ça ? Et quelle importance ?

(21 juin 2005)

James Sacré, Portrait du père en travers du temps, Lithographies de Djamel Meskache, La Dragonne, 2009, p. 33 et 43.

©Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, portrait du père, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

06/08/2011

Apollinaire, Les fenêtres (Calligrammes)

Marie Laurencin (Apollinaire au centre, Picasso à gauche)

Les fenêtres

Du rouge au vert tout le jaune se meurt

Quand chantent les arts dans les forêts natales

Abatis de pihis

Il y a un poème à faire sur l’oiseau qui n’a qu’une aile

Nous l’enverrons en message téléphonique

Traumatisme géant

Il fait couler les yeux

Voilà une jolie jeune fille parmi les jeunes Turinaises

Le pauvre jeune homme se mouchait dans sa cravate blanche

Tu soulèveras le rideau

Et maintenant voilà que s’ouvre la fenêtre

Araignées quand les mains tissaient la lumière

Beauté pâleur insondables violets

Nous tenterons en vain de prendre du repos

On commence à minuit

Quand on a le temps on a la liberté

Bigorneaux Lotte multiples Soleils et l’Oursin du couchant

Une vieille paire de chaussures jaunes devant la fenêtre

Tours

Les Tours ce sont les rues

Puits

Arbres creux qui abritent les Câpresses vagabondes

Les Chabins chantent des airs à mourir

Aux Chabines marronnes

Et l’oie oua-oua trompette au nord

Où les chasseurs de ratons

Raclent les pelleteries

Étincelant diamant

Vancouver

Où le train blanc de neige et de feux nocturnes fuit l’hiver

O Paris

Du rouge au vert tout le jaune se meurt

Paris Vancouver Hyères Maintenon New York et les Antilles

La fenêtre s’ouvre comme une orange

Le beau fruit de la lumière

Apollinaire, Ondes, dans Calligrammes [1918], dans Œuvres poétiques, édition de Marcel Adéma et Michel Décaudin, avant-propos d’André Billy, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1965, p. 168-169.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : apollinaire, calligrammes, marie laurencin | ![]() Facebook |

Facebook |

05/08/2011

Jacques Réda, Celle qui vient à pas légers

Poète, on ne l’est guère que quelques années dans une vie et, durant ces années, quelques mois ou semaines (je dirai volontiers : minutes) ; qui plus est, sans pouvoir sur le retour de ce saisissement qui nous exclut. Car c’est commodité, si nous ramenons la poésie à des noms de poètes qui en sont si peu les auteurs (comme on a toujours dit — j’entends les poètes eux-mêmes, en proie à cette fatalité ; non pas des docteurs qui soudain s’en épatent, et se sentent d’autant plus libres d’en juger qu’elle les épargne). Et, bien sûr, d’un certain point de vue impressionniste ou statistique, il y a autant de poésies que de poètes. Mais comment pourrait-on parler de la poésie en général, si l’inflexion fondamentale, commune aux voix les plus diverses, n’était en fin de compte anonyme ? Cette plénitude intermittente, celui qui la connaît un peu sait bien qu’elle est dépossession. Dépossession heureuse, mais dépossession. De sorte que la poésie a toujours été faite par tous, ou par personne si l’on préfère.

Poète, on ne l’est guère que quelques années dans une vie et, durant ces années, quelques mois ou semaines (je dirai volontiers : minutes) ; qui plus est, sans pouvoir sur le retour de ce saisissement qui nous exclut. Car c’est commodité, si nous ramenons la poésie à des noms de poètes qui en sont si peu les auteurs (comme on a toujours dit — j’entends les poètes eux-mêmes, en proie à cette fatalité ; non pas des docteurs qui soudain s’en épatent, et se sentent d’autant plus libres d’en juger qu’elle les épargne). Et, bien sûr, d’un certain point de vue impressionniste ou statistique, il y a autant de poésies que de poètes. Mais comment pourrait-on parler de la poésie en général, si l’inflexion fondamentale, commune aux voix les plus diverses, n’était en fin de compte anonyme ? Cette plénitude intermittente, celui qui la connaît un peu sait bien qu’elle est dépossession. Dépossession heureuse, mais dépossession. De sorte que la poésie a toujours été faite par tous, ou par personne si l’on préfère.

Jacques Réda, Celle qui vient à pas légers, Fata Morgana, 1985, p. 9-10.

Publié dans MARGINALIA, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, celle qui vien tà pas légers, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

04/08/2011

Peter Huchel, Jours comptés (traduction M. Jacob & A. Villani)

Macbeth

Avec les sorcières j’ai parlé,

en quelle langue,

je ne sais plus.

Arrachées,

les portes du ciel,

laissé libre, l’esprit,

l’engeance de la lande

dans le tourbillon du vent.

En bord de mer

les orteils sales de la neige,

quelqu’un attend là,

les mains à vif.

J’aurais préféré que ma mère

m’eût étouffé.

Des écuries du vent

il surgira,

là où les vieilles femmes

hachent le foin.

Méfiance ! Mon heaume,

je le suspends

à la charpente de la nuit.

Macbeth

Mit Hexen redete ich,

in welcher Sprache,

ich weiß es nicht mehr.

Aufgesprengt

die Tore des Himmels,

freigelassen der Geist,

in Windwirbeln

das Gelichter der Heide.

Am Meer

die schmutzigen Zehen des Schnees,

hier wartet einer

mit Händen ohne Haut.

Ich wollt, meine Mutter

hätt mich erstickt.

Aus den Ställen des Winds

wird er kommen,

wo die alten Frauen

das Futter häckseln.

Argwohn mein Helm,

ich häng ihn

ins Gebälk der Nacht.

Pas de réponse

Sur la cime noyée de brouillard,

sur le chêne

la corneille se pose.

La poutre aux chats est déserte.

Ombres

de sarments secs

au plafond de la chambre.

Signes

qu’un mandarin

a tracés de sa main.

L’alphabet

que tu possèdes

ne suffit pas

pour souffler réponse

à l’écriture sans défense.

Keine Antwort

Aufs schwimmende Nebelhaupt

der Eiche

setzt sich die Krähe.

Der Katzenbalken ist leer.

Schatten von dürrem

Weingerank

an der Zimmerdecke.

Zeichen,

von eines Mandarinen Hand

geschrieben.

Das Alphabet,

das du besitzt,

reicht nicht aus,

Antwort zu geben

der wehrlosen Schrift.

Peter Huchel, Jours comptés, [Gezählte Tage, 1972], traduit de l’allemand par Maryse Jacob et Arnaud Villani, Atelier La Feugraie, 2011, p. 76-77 et 96-97.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter huchel, jours comptés, gesählte tag, maryse jacob, arnaud villani, macbeth | ![]() Facebook |

Facebook |

03/08/2011

Jean-Louis Giovannoni, Pas japonais

On ne peut écrire qu'en perdant

On ne peut écrire qu'en perdant

le corps de ce que l'on nomme.

Tu parles, tu écris pour que les choses

ne coïncident plus avec elles-mêmes.

On n'écrit pas pour donner aux choses une

place, on écrit pour faire de la place ;

pour que l'arbre ne vienne jamais dans son

nom et que la pierre se taise dans ce qui la

désigne.

Écrire, c'est apporter de l'eau à une source

pour qu'elle découvre sa soif.

Écrire, c'est appeler, appeler surtout pour

que rien ne vienne.

Tu parles, tu écris pour ne pas perdre pied,

pour te tenir dans la distance de

toute chose.

Comment continuer à écrire en sachant

qu'aucun mot ne peut contenir le corps

de ce qu'il nomme.

Écrire, c'est chercher sans cesse un point d'appui.

Écrire, pour lire sa voix dans la voix

des autres.

Peut-être que nos mots sont la seule

terre où l'on peut s'établir ?

Écrire, c'est se tenir à côté de ce qui

se tait.

Écrire, c'est maintenir l'appel,

n'être que le lieu de cet appel.

Jean-Louis Giovannoni, Pas japonais, dans Ce lieu que les pierres regardent, suivi de Variations, Pas japonais, L'Invention de l'espace, préface de Gisèle Berkman, éditions Lettres vives, 2009 (Pas japonais avait été publié en 1992, éditions Unes), p. 93, 95, 95, 96, 96, 98, 100, 100, 101, 103, 104, 106.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, pas japonais, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

02/08/2011

Charles Cros, Banalité

Banalité

L’océan d’argent couvre tout

Avec sa marée incrustante.

Nous avons rêvé jusqu’au bout

Le legs d’un oncle ou d’une tante.

Rien ne vient. Notre cerveau bout

Dans l’idéal, feu qui nous tente,

Et nous mourons. Restent debout

Ceux qui font le cours de la rente.

Étouffé sous les lourds métaux

Qui brûlèrent toute espérance,

Mon cœur fait un bruit de marteaux.

L’or, l’argent, rois d’indifférence

Fondus, puis froids, ont recouvert

Les muguets et le gazon vert.

Charles Cros, Douleurs et colères, dans Charles Cros, Tristan Corbière, Œuvres complètes, édition établie par Louis Forestier et Pierre-Olivier Walzer, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1970, p. 198.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles cros, banalité, argent | ![]() Facebook |

Facebook |