31/01/2024

Jean-Louis Giovannoni, Le grand vivier, Journal 2020-2021 : recension

« Rien ne nous attend en dehors de nos inventions »

Le journal — "journal intime" est un pléonasme — n’est en principe pas destiné à la publication ; que l’on pense aux écrits de Joubert (1754-1824), dont des extraits ont été édités sous le titre de Recueil de pensées de M. Joubert, par Chateaubriand, intégralement en 1939 avec le titre Carnets. Depuis la seconde moitié du XIXe, d’abord avec les Goncourt, puis Léon Bloy, le journal devient un genre à part entière : une partie d’une œuvre est constituée par un journal publié à intervalles réguliers (Julien Green, Charles Juliet) et certains écrivains donnent à lire leur journal peu après sa rédaction (Christian Prigent, Pierre Bergounioux). Le grand vivier répond aux règles générales du journal, avec la mention des dates, de ce qui préoccupe le narrateur ; pourtant, l’un des extraits mis en exergue, « Je sais ce qui est autour de moi » (Wallace Stevens) pourrait donner une idée erronée de son contenu.

Le journal s’ouvre avec la date du premier confinement, le 17 mars 2020, et son effet visible, « Rien ne bouge. Personne dans les rues ». Cela paraît peu vraisemblable mais annonce la perception particulière des choses du quotidien ; une partie de ce qui entoure Giovannoni est constamment transformée et ce dès la note du 18 mars : il constate que les objets restent muets et qu’avec eux la relation affective est médiocre, maladroite. Ils peuvent d’ailleurs sembler prendre vie, sans le manifester clairement ; ainsi les vêtements sur leur support, note le narrateur, « n’attendent qu’une chose : mon corps » et souvent semblent bouger ; le savon fendillé sur le lavabo rêve visiblement de l’eau. Les meubles restent dans un silence « inentamable » mais leur rôle n’est pas négligeable, il est indispensable de les heurter pour « continuer à se sentir vivant ».

C’est qu’en effet le corps même du narrateur n’a pas d’assise suffisante pour se reconnaître comme tel ; à intervalles réguliers, il perd sa réalité jusqu’à rencontrer son autre lui-même : « Je ralentis toujours avant de franchir une porte. Peur de me croiser au détour d’un couloir ». Comment « se sentir fidèle à soi-même » devant le miroir quand on a le sentiment d’y voir chaque fois un inconnu. En outre, ce que font les personnes observées depuis le balcon n’est pas interprétable — des gens à leur fenêtre applaudissent, sans que l’on en ait la raison —, une dame se promène une laisse à la main — le chien, peut-être devant ou derrière elle, n'apparaît pas ; etc. L’hallucination n’est pas loin quand, dans une file d’attente le narrateur imagine sentir qu’on le pousse dans le dos alors que personne n’est derrière lui, la répétition de cette sensation l’inquiète et le fait partir.

L’espace même perd sa stabilité. Le balcon devient pont de navire et « appuyé au bastingage », « on a coupé les amarres ! » et l’on voit les immeubles s’éloigner ; d’autres demeurent à quai, le sable dans les rues s’accumule et pourrait devenir dune. Au paysage urbain se substitue la mer, l’absence de repères et la fin des relations sociales. Avec un scénario analogue le narrateur quitte la ville rêve avec le désir de s’envoler depuis le balcon, il verrait aussi volontiers des morceaux de son corps partir dans le vent. Une autre forme de disparition imaginée est fondée sur la réduction du corps : il rétrécit et « se glisse dans une boîte hermétique placée au fond d’un tiroir » ; on pense aux sculptures que Giacometti gardait dans une boîte d’allumettes. Ici, le narrateur souhaite que la boîte soit oubliée, du même coup sa propre existence.

Ce n’est que très rarement qu’un autre personnage — un "tu" — apparaît dans le livre. La nuit, le narrateur touche un visage (« ton visage ») ; plus avant, une scène est probablement rêvée, liée à la "vie" des pierres ; il jette au loin, note-t-il, « la pierre que tu m’avais offerte ». Restent le chat, les joggeurs du matin, quelques voitures, un voisin à sa fenêtre avec des jumelles. Pas de rupture dans les notations. Ce qui est extérieur au corps n’acquiert une existence que si des phrases ont été écrites, « Ces corps ne frémissent que si des phrases, des sonorités de mots bougent en moi, en lieu et place de cet arbre, de ce mur, de cette maison… à jamais dehors et moi à jamais dedans. » Les choses, les personnes ont perdu leur réalité et la fin du confinement, pour l’essentiel, ne change pas la vision du narrateur. Cependant, il faut continuer à vivre et puisque tout est désormais à nouveau en ordre, « on peut sortir ».

Jean-Louis Govannoni, Le grand vivier, Journal 2020-2021, éditions Unes, 2023, 176 p., 23 €. Cette recenion a été publiée par Sitaudis le 24 décembre 2023.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

30/01/2024

Henri Pichette, Odes à chacun

L’Ode à chacun

Soleil, ouvre grandes les Portes :

Ce monde est parsemé d’œuvres douces et fortes.

Éclaire-moi, qui me veux illuminateur

Tel un fou, tel un sage, oui, tel un créateur.

Que paroles du cœur vient le jour sur mes lèvres !

Si j’ai, d’interminables nuits, tremblé

De perdre la flamme tandis que je suais la fièvre,

Jamais les champs ne m’ont apparu noirs de blé.

J’ai vu la petite Aube sourire à l’Océan.

Je ne suis plus l’animal seul

À se lamenter entre deux néants,

Ni l’insane qui songe à déserter le sol.

Parmi les hommes à la peine

Je m’instruirai. Touché, je haïrai la haine.

Je participerai plein de cœur aux efforts

De la verte forêt toutes feuilles dehors.

L’espoir, voici l’espoir, le grave espoir lucide

Qui veut qu’âme, ombre et chair on se décide.

Ô prometteuses fleurs ! possibles fruits heureux !

Que le sang vénéré provigne, généreux.

Ô le travail de la contemplative prière,

Une rosée en larmes de lumière.

Henri Pichette, Odes à chacun, Gallimard, 1988, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri pichette, odes à chacun | ![]() Facebook |

Facebook |

29/01/2024

Henri Pichette, Odes à chacun

Ode aux trois règnes

et à l’ami Gaston Miron

C’est la beauté simple exposée

Par la bonté simple reçue,

Le pré fin perlé de rosée,

La virginale fleur conçue.

Ô roideur du lis

Impeccable !

Jaune ciment de propolis !

Manne d’érable vénérable !

Beau grain sous la pierre meulière !

Bon germe en terre hospitalière !

C’est un poussin du jour sur le fumier pailleux.

C’est par le trou d’un mur vieux

Une musaraigne sui fait gille.

C’est le manège, la coquetterie

D’une pigeonne courtisée à flanc de tuile.

C’est quelque archipel, quelque théorie

De nénuphars blancs sur une onde coite.

C’est la couche d’herbe moite

Où sommeille en rond un serpent de verre

(…)

Henri Pichette, Odes à chacun, Gallimard,

1988, p. 76-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri pichette, odes à chacun, ode aux trois règnes | ![]() Facebook |

Facebook |

28/01/2024

Patrick Kéchichian, L'écrivain comme personne : recension

« Un récit ? Non, pas de récit, plus jamais », ce refus de Maurice Blanchot, dans La Folie du jour, est un des quatre textes mis en épigraphe et repris dans l’un des trente chapitres de quelques pages du livre. Au cours de la lecture, on relève encore « on ne réécrit pas l’histoire, et pas davantage sa propre histoire ». De quoi donc s’agit-il ? non d’une autobiographie — on y reviendra — mais du parcours complexe qui aboutit à cet "Autre" qu’est l’écrivain. Pour autant que l’on puisse se dire « écrivain » : dans sa préface, Didier Cahen souligne l’ambiguïté du titre, comme si Patrick Kéchichian « jouait des mots pour dire deux choses en une ».

Le livre, l’écrit sont vécus comme fondateurs depuis l’enfance, comme si pour Patrick Kéchichian les premiers contacts avec l’extérieur étaient passés, d’abord, par les mots, ceux reçus, entendus et lus, tout autant ceux écrits pour essayer de transcrire — non de décrire quelque chose de ce qui s’éprouvait et, de cette manière, « découvrant le monde en se découvrant lui-même au bout de son crayon ». Expérience particulière de construction du "Je", cette certitude, ou illusion, que l’écriture, les mots ont faculté d’atteindre le vrai des choses, de soi. Ce qui conduit pendant un long temps à accumuler les pages, cahiers, feuilles volantes et, sans doute dès les premiers essais, à multiplier les énumérations pour cerner au plus près ce qui (sa propre vie, le monde) resterait sinon opaque, obscur. Tout ce qui fait les jours devrait donc être noté, les mots sur la page conférant aux instants les plus divers du vécu un supplément de réalité. Une citation, amputée de son début et de sa fin, éclaire sur la diversité des « fragments d’existence » que conservait Patrick Kéchichian :

(…) souvenirs dépareillés, rêves éveillés, ensommeillement et/ou insomnies, obsession du recensement de soi, drames et anecdotes, additions minutieuses ou multiplication de vétilles, inventaires dûment consignés des nostalgies et des regrets, troubles de l’esprit encourageant ceux du comportement, deuil prolongé, rires couverts de pleurs et inversement (…)

Cette liste partielle fait comprendre le caractère anarchique de ce qui est retenu et l’impossible approche du livre désiré, dont les mots auraient un peu restitué des « images de l’invisible et [des] figures, même approximatives, de l’existence ». Livre qui donnerait à lire la vie de quelqu’un, mais « étoffée et dramatisée par l’auguste geste d’écrire ». Feuilletant les nombreux "récits de vie", journaux, carnets édités ces dernières années, le lecteur sait bien qu’ils relèvent d’une imposture — Jude Stéfan avait très justement publié des bribes d’un journal (plus ou moins inventées) sous le titre Faux journal. C’est cette imposture qui arrête Patrick Kéchichian, « tout ce qui pouvait être narré, (…) rapporté, encensé, pensé, analysé, catalogué, comptabilisé trouvait, en marge du livre à venir (…) une possible expression ». "Livre à venir"1 donc, qui ne peut être écrit qu’en sortant de l’imposture, du désordre pour lui « opposer l’idée, la volonté, le projet, la recherche d’un ordre. »

Abandonner les facilités des notes d’un journal, "intime" ou non, ne peut se décider qu’après une prise de conscience de « l’ampleur de [son] ignorance, de la hauteur et de la profondeur de [son] désarroi » ; la conscience est la « porte du discernement », ce qui donne la possibilité d’une certaine cohérence à « des fragments, des bribes, des lambeaux de cette histoire invisible » qu’est une vie. Non pour écrire sa vie comme exemplaire, mais l’écrire « hors de tout titre de propriété » — et devenir écrivain. En sachant alors qu’écrire n’est pas « une fonction, un métier, un statut, sauf à accepter de porter sa vie durant un masque (…). L’être de l’écrivain est vide, disponible (…) » et « Ce vide, cette absence (…) sont habités par l’acte présent d’écrire ». L’une des lectures du titre du livre est en relation avec cette affirmation et est explicitée dans ce parcours à propos de ce qu’est écrire, « Je suis quelqu’un pour la seule raison que je ne suis personne ». C’est cela qui autorise Patrick Kéchichian à projeter un « livre de vie et de vérité, de nudité et de lumière », qui l’a guidé également dans son activité de critique : il lui fallait toujours, écoutant « la voix de l’autre », non pas disparaître, effacer ce qu’il était, mais « la restituer à elle-même, (…) lui faire écho » ; c’est bien le même qui écrit un « essai de fiction » et à propos d’un livre.

On reconnaît dans cette méditation sur « l’étrangeté de la parole littéraire »2), sur la difficulté à en rendre compte, au-delà d’une certaine proximité avec Maurice Blanchot, les traces d’un lent cheminement, d’une volonté de comprendre. Comme si Patrick Kéchichian avait eu à cœur d’éclaircir ce qui était resté très longtemps obscur, « Il y avait en moi, depuis l’enfance, sans que j’en prisse l’exacte conscience, encore moins la mesure, une attente, une mystérieuse alerte, une gestation secrète du cœur ».

Patrick Kéchichian, L'écrivain comme personne, éditions Claire Paulhan, 2023, 160 p., 18 €. Cette recension a étépubliée par Sitaudis le

1 Le livre à venir est le titre d’un livre de Maurice Blanchot, repris à nouveau au début de l’avant dernier chapitre de L’écrivain comme personne.

2 Maurice Blanchot, op. cité, p. 39.

Patrick Kéchichian, L'écrivain comme personne, éditions Claire Paulhan, 2023, 160 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick kéchichian, l'écrivain comme personne, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

27/01/2024

Henri Pichette, Apoèmes

Polichinelle, épelle-moi le monde.

L(Océan, l’Arbre et la Pierre

Sont d’inertes patries :

Où meurt l’arbre qui dort,

L’oiseau ne se décide

A rien, il est de pierre.

Femmes, ciguë, lys et

Serpents, votre heure sonne.

Vierges, l’amour appelle

Votre chair estimée.

Chassons la guerre ensemble.

Plus jamais d’hallali !

Plus de sang sur les plumes !

Plus d’hosties dans les pièges !

Garenne, tu es libre.

Si rien ne va, du moins

La mort va à l’encontre.

La pensée ;.. pourquoi elle

Plutôt que le butoir.

Henri Pichette, Apoèmes, Granit, 1979, p.23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri pichette, apoèmes, polichinelle | ![]() Facebook |

Facebook |

26/01/2024

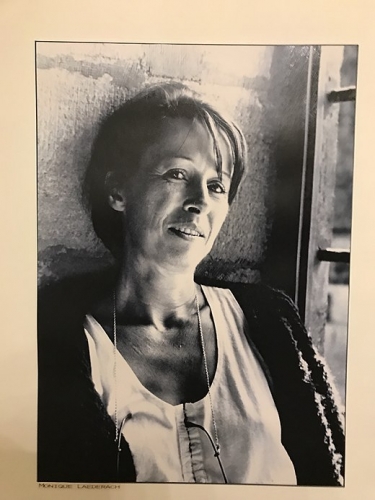

Monique Laederach, Mots sur le bord d'être

Quand parlerai-je encore avec amour

alors qu’il flotte comme une sorte de guirlande sucrée

entre la peau et la veille ?

Langue à moitié de musée,

striée de rêves obsolètes —

et c’est vrai : son piédestal même

n’était qu’erreur et poudre

aux yeux !

Ah ! Laisse ! Oublie !

L’ancien amour non plus

ne réchauffait mes poignets.

Et maintenant je ferme les yeux

sur son nom,

j’attends seulement

la douceur d’une peau,

d’un souffle,

d’un appel tiède

sur ma nuit.

Et mon noyau resserré

ferait fleur à la bouche

qui me l’offre.

Monique Laederach, Mots sur lebord d’être, dans

La revue de belles-lettres, 2023-2, p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monique laederach, mots sur le bord d'être, souvenir, oubli | ![]() Facebook |

Facebook |

25/01/2024

Monique Laederach, Cette absolue liberté de parole

XIII

Tout a coulé dans l’innocence.

Tellement imbriqués l’amour la nuit le jour

et ce corps qui voulait bien qui

voulait davantage, n’avait

jamais de satiété véritable –

dans l’innocence et pourtant

la douleur.

L’amour jetant l’angoisse hors de ses gonds,

tirant, jetant et dans des frénésies

tellement aiguisées

que l’amour tu s’est fait amputation.

Alors, parfois, on s’asseyait dans l’herbe,

en restant immobiles,

juste une surface de peau sous le soleil,

à supposer qu’il y ait eu du soleil,,

immobiles dans un temps arrêté,

les précipices de mort à droite à gauche

qu’il fallait voir

qu’il fallait enfin accepter de voir.

Monique Laederach, Cette absolue liberté de

parole, dans La revue de belles-lettres, 2023-2, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monique laederach, innocence, amour, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

24/01/2024

Pierre Chappuis, Muettes émergences

Noir et blanc

La lumière, non les couleurs.

Chaleur et lumière pleinement, passées les dunes et les dernières traces de végétation, les derniers chardons à moitié enfouis dans le sable. Exclusif, l’œil ne retient, noir et blanc, que l’ombre portée d’une de ces barrières à claire-voie qui partout courent le long du rivage, plus ou moins usées par le vent.

Pierre Chappuis, Muettes émergences, José Corti, 2023, p. 141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, noir et blanc, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

23/01/2024

Pierre Chappuis, Éboulis et autres poèmes

Éboulis

L’herbe est râpée. L’alpage, usé au point de lâcher.

Des arêtes percent et des moignons, des dents.

À ces confins se terrent encore de précaires abris ; dans les cailloux des moutons paissent.

Plus que de rares lichens.

Plus d’herbe, bien que s’enhardisse un papillon trompé par la chaleur de midi.

(...)

Pierre Chappuis, Éboulis & autres poèmes, éditions Empreintes, 2005, p. 95-96.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chapppuis, Éboulis et autres poèmes, herbe | ![]() Facebook |

Facebook |

22/01/2024

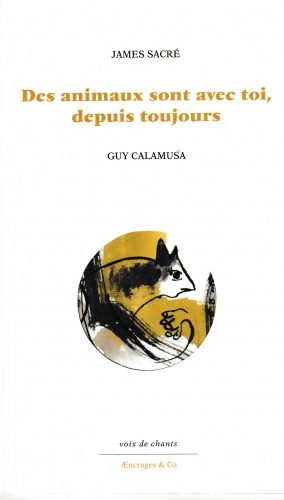

James Sacré, Les animaux sont avec toi, depuis toujours : recension

« Les animaux sont avec toi, n’y sont pas »

Les animaux sont présents depuis fort longtemps dans les poèmes de James Sacré et apparaissent même dans des titres, sans précision (Un oiseau dessiné sans titre et des mots, 1988) ou avec le nom d’un animal, Le taureau, la rose, un poème (1990). Un des titres, Des animaux plus ou moins familiers (1998) est devenu un vers de ce nouvel ensemble de cinq poèmes et pose la question de la familiarité, de la relation entre l’animal et les humains.

Les poèmes ont partiellement la forme de récits où, notamment, est évoquée l’enfance du narrateur — une figure de James Sacré ; elle s’est passée dans une ferme de Vendée et les animaux du quotidien étaient liés au travail agricole, la vache, la jument, le chien (qui fait revenir les soir les vaches à l’étable et accompagne à la chasse), la perdrix que l’on chasse ; ailleurs, au Maroc que connaît bien le narrateur, l’âne est aussi un auxiliaire précieux pour le travail et le transport. Écrire à propos des animaux si longuement fréquentés, c’est revenir vers des images de l’enfance qu’il faut rappeler régulièrement à la mémoire mais qui, cependant, s’effacent, comme les paysages que les remembrements successifs ont détruits. Le passé se réduit à des mots, le temps a fait son œuvre.

Que dire alors de cette présence familière des animaux, autrefois à la ferme, aujourd’hui dans la maison ou l’appartement pour beaucoup de nos contemporains ?

Quels liens se créent entre les animaux et celui qui les côtoie, utilise leurs aptitudes ou se limite à leur compagnie ? La familiarité instaurée conduit à leur donner un nom (pas un nom et un prénom), dans la ferme : « le chien Bob », « Les vaches / Chacune avec son caractère / La tranquille Blanchette, la Charmante / L’insupportable Muscadine / (…) Ardente la jument ». Cette tentative de rapprocher l’animal de l’humain rencontre vite ses limites. Que voit-on dans les yeux de l’animal ? interroge James Sacré. La peur, la méfiance — au moins échappe-t-il à la folie qui n’est qu’humaine. Combien de fois entend-on « il ne lui manque que la parole », à propos d’un chien ou de tout autre animal familier. C’est ainsi, involontairement, souligner l’impossibilité d’un échange par manque d’une langue commune, les gestes ne suppléant pas à tout : « Tu sais peut-être comment ton chien ou ton cheval / Vont répondre aux gestes que tu as/ Mais tu ne sais pas / Ce qu’ils pensent ».

Il n’y aurait rien d’autre à partager que le silence, la solitude. On sait bien que le mot « cheval », le mot « chien » ne sont que des mots. Ils suscitent pourtant des images venues des livres, des contes de l’enfance. Mais comme les souvenirs, ce sont des images qui « S’enfuient, charpie de quelques mots / Au fond des brumes du temps ». Dans le poème, les mots semblent prendre vie par la « musique et [le] rythme, mais est-ce bien un bison que l’on voit dans ces vers rimés ?

Le dessin d’un bison bourru

Ou le mot bison (désir éperdu)

Serait quelle vraie bête accourue

Sur de la pierre ou du papier nus ?

Dessin ou mots restent à jamais silencieux dans le poème, ils ne se mêleront pas aux bruits de la nature et les nombreux mots recopiés qui caractérisent les bruits émis par les animaux ne sont toujours que des mots, « c’est rien qui rugit ou qui couine ».

Écrivant à propos des animaux, James Sacré n’abandonne pas des thèmes qui charpentent ses livres, comme l’extrême difficulté de l’échange avec l’Autre, ici l’impossibilité humaine de sortir du silence face à l’animal. C’est aussi le temps de l’enfance, temps perdu de la proximité des bêtes totalement coupé du présent, que les mots ne feront pas revivre. « Si des animaux parlés, dessinés / Sont le vide et l’ailleurs / Du poème qu’on vient d’écrire ? »

James Sacré,Les animaux sont avec toi, Peintures de Guy Calamusa, Æncrages & Co, 2023, 40 p., 18 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis, le 21 novembre 2023.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, les animaux sont avec toi, depuis toujours | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2024

Pierre Chappuis, Le noir de l'été

Naissance de l’ennui

Ce qu’il croyait rejoindre en se mettant en route (l’été, lé belle insouciance de l’été), des forces adverses l’en éloignent sournoisement pour l’ankyloser toujours davantage, néfastes harassantes, bien plus incontournable que, dans sa fougue, le vent. Toujours devant lui la même distance infranchie.

L’enfance, irrémédiablement une lézarde vient d’y porter atteinte, la première par où s’infiltre la lèpre de la solitude.

Les lieux, portant les mêmes, lieux de toujours (comment, en un instant, défigurés ?), le temps, les lieux en partent, irascible, la marque. La garderont.

Nulle aide, nul attrait, nulle part.

Voix, inéluctablement (où donc aller ?), chaque tour de roue (à quoi bon ?) se fait plus pesant comme cs, au lieu d’avancer, soudain misérable, il reculait.

(…)

Pierre Chappuis, Le noir de l’été, La Dogana, 2002, p.15-16.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, le noir de l'"t", voix, lieu | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2024

Pierre Chappuis, Entailles

Colombes,

colonne, ou trombe

en marche d’ouest en est `

à l’horizon.

Migration printanière.

Entraînée, la montagne

elle aussi se déplace.

(giboulée)

Pierre Chappuis, Entailles,

éditions Corti, 2014, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, entailles, giboulée | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2024

Pierre Chappuis, Comme un léger sommeil

L’envers des mots

Dans le lit du vent déployé à largeur d’horizon (vacarme, vacarme, un vacarme de déménagement), sur le rivage des saules qui pour un rien tournent casaque, émoustillés ?

Parallèlement, mais à coups d’ébréchures., de crêtes échevelées, retournement intempestif des vagues.

L’envers des mots, (quelque ordre, désordre que ce soit) : l’éclat argenté, les plis de l’ample doublure de satin ne déguiseraient la vacuité ?

Pierre Chappuis, Comme un léger sommeil, José Corti, 2009, p. 42.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, comme un léger sommeil, vent, mot | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2024

Pierre Chappuis, À portée de la voix

Dans la clarté maintenue

Sans hâte, sur l’esplanade, le soir étend ses linges ici et là à même le sol entre les arbres, de moment en moment (oh ! le ralentissement de la durée) diffère la tombée de la nuit.

Au fond se dresse l’étroite façade de pierre jaune dont le sommet se perd dans les touffes d’arbres.

Flotter entre deux dans la clarté maintenue, porté par le parfum des tilleuls.

Pierre Chappuis, À portée de la voix, José Corti, 2003, p. 23.

Publié dans Akhmatova Anna | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, à portée de la voix, nuit | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2024

Henri Michaux, Poteaux d'angle

Village de guêpes. En as-tu connu d’autres ? Sinon, tu te serais habitué.

En combien d’autres sociétés, d’autres climats, d’autres époques aurais-tu pareillement été un raté ? Question à te poser.

Cela fait peur, mais peut guérir de beaucoup d’autosatisfaction injustifiée.

Dans « la civilisation occidentale », tu penses « ma civilisation ».

Si tu demeurais seul sur terre, quand bien même elle serait encore intacte (et même avec quelques-uns dans ton genre), qu’est-ce que tu arriverais à en faire marcher, de ‘ta’ civilisation ?

Si affaissé, brimé, si fini que tu sois, demande-toi régulièrement — et irrégulièrement — « Qu’est-ce qu’aujourd’hui encore je peux risquer ? »

Henri Michaux, Poteaux d’angle, dans Œuvres complètes, III, Pléiade / Gallimard, 2004, p.1055, .1056, 1057, 1062.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, poteaux d'angle, risque, civilisation | ![]() Facebook |

Facebook |