20/01/2026

Camillo Sbarbaro, Le paradis des lichens

Averse

Le frottoir de l’averse a donné un leste coup de neuf au paysage : il a lavé le visage des maisons, ravivé les montagnes pâlies.

Même l’air est net. On apprécie maintenant toutes les nuances de vert.

Jeunes villageoises vêtues pour une fête, les maisons font ensemble un tissu de carrés, de rectangles de toutes les couleurs. Ce jaune ! L’ingénuité de ce bleu !

Au levant, une lampe au magnésium éblouit la scène.

Les toits miroitent.

Là où il y avait une ride, la montagne laisse paraître un fil d’argent.

Camillo Sbarbaro, Le paradis des lichens, traduction de l’italien Jean-Baptiste Para, éditions Rehauts, 2025, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camillo sbarbaro, le paradis des lichens, couleur | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2026

Camillo Sbarbaro, Le paradis des lichens

Les lichens

(…) ce qui m’émeut le plus c’est leur force de vie. Ils sont si nombreux à se disputer le moindre espace ! Divers par leur forme, leur couleur, leur allure et, pour la science, leur espèce (donc par leur genre, leur famille, leur tribu…), ils se serrent sur le même petit morceau d’écorce ou de pierre et foisonnent au point d’être contraints de se chevaucher ou de s’envahir tour à tour. Et plus bouleversante est la fécondité grâce à laquelle, dans cette foule, ils trouvent le moyen de se garantir une descendance, se couvrant — jusqu’à disparaître dessous – de cupules ou de verrues, ou d’autres réserves de semences gages d’avenir : une fécondité qui, si la nature ne la bornait pas, finirait par habiller et bigarrer la terre.

Camillo Sbarbaro, Le paradis des lichens, traduction de l’italien Jean-Baptiste Para, Rehauts, 2025, p. 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camillo sbarbaro, la paradis des lichens, variation | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2026

Philippe Jaccottet, Tâches de soleil et d'ombre

L’Adagio du quatuor opus 59 n°2 de Beethoven, ce mouvement — mais d’autres mouvements lents des quatuors, aussi bien, sans doute — faisant penser à des montagnes, telles que je commence à les redécouvrir dans ma mémoire, ou encore telles que je les ai vues lors d’un récent voyage en Suisse, au-delà du lac de Neuchâtel, avec ce Mont-Blanc lointain et royal : lignes très hautes s‘entrecroisant, versants à la texture diverse, éclats de glace.

Philipe Jaccottet, Tâches de soleil ou d’ombre, Le Bruit du temps, 2013, p. 139.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, tâche de soleil et d'ombre, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2026

Philippe Jaccottet, le dernier livre de Madrigaux

Les ruisseaux se sont réveillés.

La voix moins claire s’entrelace à la plus claire

comme se tressent leurs rapides eaux.

Pour qu’on me lie avec des liens pareils,

je veux bien tendre les deux mains.

Ainsi lié, je me délivre de l’hiver.

Philippe Jaccottet, Le dernier livre de Madrigaux,

Gallimard, 2921, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, le dernier livre de madrigaux, hiver | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2026

Cole Swensen, Et, et, et

Sculptée

Je songe que chaque lettre plutôt que d’être construite en défiant un mur de silence, est en réalité sculptée dans un bloc de son solide, et créée par soustraction minutieuse, ciselage méticuleux, réduction à l’essentiel à l’aide d’outils de plus en plus fins — et les débris rejetés, les chutes comme les trous dans le e et le p sont recyclés pour servir plus tard de ponctuation.

Cole Swensen, Et, et, et, traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, 2ditiond Cori, 2025, p. 64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swensen, et, réduire, lettre | ![]() Facebook |

Facebook |

14/01/2026

Cole Swensen, Et, et, et

Redéfinir

Peut-on dire de toutes les définitions qu’elles demandent une constante adaptation, extension et reconsidération ? Ou bien cela ne vaut-il que pour celles du monde de l’art ? Ou bien que pout la définition du mot lyrique, que l’on doit toujours et de plus en plus considérer comme poussé vers la dissolution du sens dans les sens, dissolvant de plus en plus les qualités abstraites et référentielles du langage dans celles de sa matérialité et de sa sensualité, en commençant par sa dissolution dans le son, ce que bien sûr les poètes font souvent déjà, puis dans la vue, et de là dans tous les autres sens — odorat, goût, marche, etc.

Cole Swesen, Et, et, et, traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, éditions Corti, 2025, p. 85.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swensen, et, définir, lyrique | ![]() Facebook |

Facebook |

13/01/2026

Cole Swensen, Et et et

Jeu

J’y pense au sens où l’on pourrait dire Il y a trop de jeu dans ce volant — trop de marge d’errance à gauche comme à droite — on pourrait déraper ; on ne tient pas la route. En ce sens ça me fait penser au jeu inhérent aux mots — l’embardée d’un nom dans un verbe qui peut l’expédier encore plus loin, n’importe où, dans n’importe quelle partie du discours. Et le voilà parti, se précipitant dans le vide, pensant Mais je viens sjuste de vérifier la parallélisme et puis Mais le parallélisme n’a rien à voir avec ça.

Cole Swensen, Et et et, traduction de l’anglais Maïtreyi et Nicolas Pesquès, éditions Corti, 2025, p. 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swensen, et et et, transformation | ![]() Facebook |

Facebook |

12/01/2026

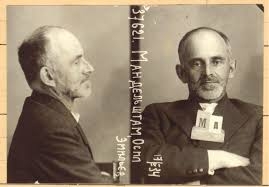

Ossip Mandelstam, Cahiers de Voronej

Mon chardonneret, je redresse la tête,

ensemble nous contemplons le monde :

jour d’hiver, piquant comme une bale de blé,

dans ta prunelle est-il aussi raide ?

La queue en barque, le plumage noir jaune,

et sous le bec infuse le rouge —

sais-tu à quel point, toi le chardonneret,

à quel point dandy tu te pavanes ?

Mais quelle espèce d’air vente sous ton crâne :

du rouge et du noir, du blanc, du jaune !

là et là en alerte il ouvre l’œil, l’ouvre !

pas même un seul regard — envolé.

1936

Ossip Mandelstam, Cahiers de Voronej, dans

Œuvres poétiques, traduction Jean-Claude Schneider,

Le Bruit du temps / La Dogana, 2018, p. 485

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : osait mandelstam, cahiers de voronej, chardonneret | ![]() Facebook |

Facebook |

11/01/2026

Ossip Mandelstam, poèmes non rassemblés

Comme en haute montagne, d’une fissure,

ruisselle, avec des goûts contrastés,

une eau à demi dure, à demi douce, duplice —

ainsi, pour en réalité expirer,

mille fois pas jour je perds l’habituelle

liberté de souffle et conscience du but.

1933

Ossip Mandelstam, Poèmes non rassemblés,

dans Œuvres poétiques, traduction Jean-Claude

Schneider, Le Bruit du temps / La Dogana,

2018, p. 440.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : osait mandelstam, poèmes non rassemblés | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2026

Ossip Mandelstam, La Pierre

Nous ne supportons pas l’intense silence —

fâcheuse , à la fin, l’imperfection de l’âme !

Quand dans ce trouble paraît le récitant,

avec joie nous le saluons : bienvenue !

Je savais qui était présent, invisible :

un homme cauchemardeux qui lit Ulalume.

Le sens est vanité, le mot n’est que bruit,

la phonétique est serve d’un séraphin.

Harpe d’Edgar chantant La maison Usher,

le dément but de l’eau, s’éveilla, se tut.

J’étais dans la rue. Sifflait la soie d’automne—

la soie de l’écharpe caressait la gorge…

1917

Ossip Mandelstam, La Pierre, dans Œuvres poétiques,

traduction Jean-Claude Schneider, Le Bruit du temps

/ La Dogana, 2018, p. 96.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, la pierre, edgard poe | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2026

Ossip Mandelstam, Tristia

Feu-follet au terrible fond de l’espace,

est-ce ainsi qu’une étoile brasille ?

Feu-follet, errante étoile translucide,

ton frère, Pétropol, agonise.

Dans l’espace brûlent les rêves terrestres

et une étoile verte brasille.

Si tu es, astre, frère de l’eau du ciel,

ton frère, Pétropol, agonise.

Un monstrueux vaisseau dans le vide espace

vogue, gonflant, déployant ses ailes —

et dans un dénuement, ô verte étoile,

ton frère, Pétropol, agonise.

Sur la Neva noire un printemps translucide

se brise et, cire d’immortalité, coule,

si tu es astre, Pétropol, ta cité,

ton frère, Pétropol, agonise.

1918

Ossip Mandelstam, Tristia, dans Œuvres poétiques,

traduction Jean-Claude Schneider, Le Bruit du

temps / La Dogana, 2018, p. 180.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2026

Blaise Cendrars, Georges Sauser-Hall, Correspondance 1904-1960

Hier j’ai été la première fois à l’anniversaire et quoique je m’étais préparé j’ai quand même été surpris en entrant dans ce tabernacle de la science. 30 cadavres raides, jaunes, comme de cire, presque transparents, hommes et femmes, jeunes et vieux, étaient couchés, pendus, assis, pliés dans toutes les positions imaginables. L’un d’un air grave semblait présider une assemblée, une horrible coupure lui fendait le dos. Un autre, pendu par les pieds, le ventre ouvert, étendait les bras et semblait demander secours et pitié ! Un autre, une vieille dame était recroquevillée dans un coin, comme approfondie dans la prière, mais un coup de bistouri en croix lu

i avait ouvert le crâne et l’on apercevait la boite crânienne vidée.

Blaise Cendrars, lettre à son frère Georges, novembre 1907, dans B. C., Georges Sauser-Hall, Correspondance 1904-1960, éditons Zoé, 2025, p. 95.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blaise cendrars, correspondance | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2026

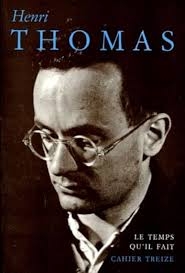

Henri Thomas, Le monde absent

Je ne suis pas vraiment enclos

dans la vie aux barrières vagues,

souvent je tombe, parfois, héros

de l’immobile, sur une vague

je reste, toute une seconde.

Faut-il éviter cette tombe

à chaque instant rouverte ?

Ces stratagèmes pour ma perte,

ces ruses brutales, racontent

un ennemi toujours alerte

qui vole par le monde.

Sur le poème commencé

une lumière tombe

et les mots à peine tracés

se perdent comme l’ombre

des feuilles bougeant en été.

Le ciel enfle sa forme ronde,

immense absurdité.

Henri Thomas, Le monde absent, dans

Poésies, Poésie / Gallimard, 1970, p. 136.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le monde absent, absurdité | ![]() Facebook |

Facebook |

06/01/2026

Jean Roudaut, Dans le temps

(...) Cependant je revois nettement la porte cochère de la rue de Condé, la salle au parquet poussiéreux du Mercure de France que dirigeait alors Gaétan Picon. Il y avait là Georges Séféris que j'avais connu en Grèce, et Yves Bonnefoy qui était son ami. J'avais probablement bavardé avec Blaise Gautier, mais les convenances exigeaient que je ne retienne personne. Et je m'étais très vite retrouvé comme déposé contre le mur par l'incessant mouvement des voltes et des rencontres. Je me souviens (en ce lieu presque vacant, d'une densité humaine toute légère par rapport au centre compact de la réunion, dans le gris, qui ne doit pas être celui du soir, ni de la raison, mais de ma mémoire, ou de la tristesse de devoir me souvenir), avoir rencontré (cela devait être dans un angle plâtreux), un homme encombré aussi gauchement que moi d'un verre et d'une cigarette, qui cependant demeurait attentif, si bien que son isolement s'offrait à être rompu. Il ne rêvait pas. Il regardait. Nous parlâmes. J'appris qu'il s'appelait Roger Giroux. Qu'il était professeur d'anglais...

Jean Roudaut, Dans le temps, éditions Fario, 2016, p. 107-108 (Théodore Balmoral, 1099).

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean roudaut, dans le temps, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

05/01/2026

Jean-Marc Sourdillon, L'unique réponse

Dans la forêt

L’attente de quelque chose. La Toussaint.

Ciel très bleu. Une buse plane.

La cime des arbres est jaune citron,

la base

perdue dans l’ombre.

Les feuilles pleuvent dans e silence de l’après-midi.

Grand lac suspendu de la lumière.

Les glands, es châtaignes sont à terre.

Quelque chose de froid et d’invisible est dans l’air,

le noyau d’une rivière. On est debout quelque part

dans son courant immobile

de l’eau jusqu’à la taille.

Une voix aulmoin appelle :

« ohé, revenez ! »

Jean-Marc Sourdillon, L’unique réponse, Gallimard,

2020, p. 68.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jean-marc sourdillon, l'unique réponse, forêt | ![]() Facebook |

Facebook |