31/05/2025

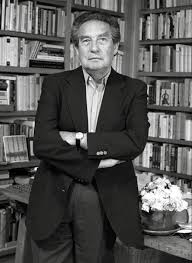

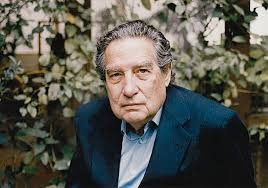

Octavio Paz, Liberté sur parole

Majuscule

Crête cri de l’aube qui flamboie ! Premier œuf, premier coup de bec, cou coupé, allégresse ! les plumes volent, les ailes se déplient, les voiles se gonflent, des rames plongent dans le matin. Lumière débridée, lumière cabrée, la première. Croulements de cristaux qui déboulent de la montagne, tympanons de glace à rompre mes tympans.

Elle n’a pas de saveur, elle n’a pas d’odeur, l’aube, l’enfant encore sans nom, encore sans visage. Elle arrive, elle avance, elle titube, s’éloigne. Elle laisse une traîne de rumeurs qui ouvrent les yeux. Elle se perd en elle-même. Et le jour de colère écrase de son grand pied une petite étoile.

Octavio Paz, Liberté sur Parole, dans Œuvres, édition

Jean-Claude Masson, Pléiade/Gallimard, 2008, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octavio paz, liberté sur parole, aube | ![]() Facebook |

Facebook |

30/05/2025

Octavio Paz, Salamandre

Intérieur

Pensées en guerre

veulent briser mon front

Par des chemins d’oiseaux

avance l’écriture

La main pense à voix haute

le mot en convie un autre

Sur la feuille où j’écris

vont et viennent les êtres que je vois

Le livre et le cahier

replient les ailes et reposent

On a déjà allumé les lampes

comme un lit l’heure s’ouvre et se ferme

Les bas rouges et le visage clair

vous entrez toi et la nuit

Octavio Paz, Salamandre, dans Œuvres,

éditionJean-Claude Masson, Pléiade/Gallimard,

2008, p. 241.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octavio paz, salamandre, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |

29/05/2025

Octavio Paz, Semences pour un hymne

À Uxmal

1

Pierre des jours

Le soleil est du temps ;

le temps, soleil de pierre ;

la pierre, sang.

2

Midi

La lumière ne cille pas,

le temps se vide de ses minutes,

un oiseau s’est arrêté dans les airs.

3

Plus tard

La lumière tombe,

les colonnes s’éveillent

et dansent sans bouger

4

Plein soleil

L’heure est transparente :

si l’oiseau est invisible

nous voyons la couleur de son chant.

5

Reliefs

La pluie aux pieds qui dansent, aux longs cheveux,

la cheville mordue par la foudre,

descend accompagnée par les tambours :

le maïs ouvre les yeux et pousse.

Octavio Paz, Semences pour un hymne, dans Œuvres, édition Jean-Claude Masson, Pléiade/Gallimard, 2008, p. 56-57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octavio paz, semences pour un hymne | ![]() Facebook |

Facebook |

28/05/2025

Octavio Paz, Calamités et miracles

Entre la pierre et la fleur

I

Comme pierres naissons.

Rien que la lumière, il n’y a

que la lumière contre la lumière.

La terre :

paume d’une main de pierre.

L’eau qui se tait

dans sa tombe calcaire.

L’eau prisonnière,

humble langue humide

qui ne dit rien.

La terre soulève une vapeur.

Volent des oiseaux bruns, argile ailée.

L’horizon :

quelques nuages ras.

Plaine énorme, sans rides.

Le sisal, cet index vert,

divise les espaces terrestres.

Ciel enfin sans rives.

Octavio Paz, Calamités et miracles, dans Œuvres, édition Jean-Claude Masson, Pléiade/Gallimard, 2008, p. 29-30.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : octavio paz, calamitas et miracle | ![]() Facebook |

Facebook |

27/05/2025

Henri Michaux, Façons d'endormi, façons d'éveillé

Dans les moments où, trahi par les muscles amollis, je me sens le plus incapable de bouger, c’est alors que je me transporte au-dehors.

Profitant de l’étonnante liberté retrouvée au moment où elle paraissait perdue, je m’élance au-dehors, non je jaillis plutôt que je ne m’élance, ce n’est pas pour aller à la porte ou à la fenêtre mais plutôt sur les murs, ou bien au plafond, et sans me servir de mes pieds ni d’aucun de mes membres. Les continuité, et discontinuités ne m’affectent plus, comme elles font à l’ordinaire.

Ainsi d’emblée je suis dans la pièce voisine, dans une autre, ou dans la rue.

Oui, quand étendu, emmailloté dans ma fatigue, les membres rigides, je suis tel un cadavre, c’est alors que je suis le plus actif — le plus libre. Noué, je suis dénoué.

Henri Michaux, Façons d’endormi, façons d’éveillé, II, dans Œuvres complètes, III, Pléiade Gallimard, 2004, p. 531.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

26/05/2025

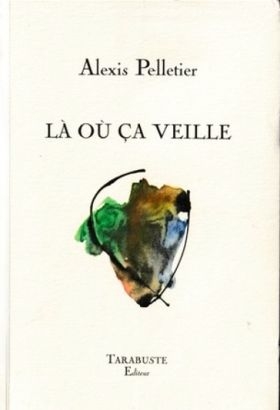

Alexis Pelletier, Là où ça veille : recension

« le rêve d’un écrit sans fin toujours repris »

Qu’écrire quand un proche meurt ? Peut-on échapper à la littérature ? Qu’il s’agisse ou non de l’aimée (« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé »), aucun mot ne peut exprimer ce qui est vécu comme la perte. Littérature encore les vers de consolation quand la fille de l’ami a disparu (« Ta douleur Du Perier, sera donc éternelle (…) »). Le livre d’Alexis Pelletier appartient à cet ensemble singulier de poèmes et proses autour de la mort de l’aimé(e), ici la mère. L’écriture commence presque trente années après le décès, fondée sur des souvenirs, et ce qui fut ne peut réapparaître que par approximations successives et retours si un détail, vrai ou inventé, semble préciser le cours de l’événement. La force du livre tient à cette tentative répétée d’une reconstruction du passé, admise pour finir comme impossible, fiction (le mot est employé) qui questionne autant l’auteur et sa vie que la disparition, et également la relation à l’écriture.

Des trois ensembles du livre, le premier (le plus développé) cherche à reconstruire la scène des derniers moments de vie de la mère, cette circonstance particulière que le narrateur n’a pas vécue, « Je n’ai pas /vu l’instant sans nom le moment/ le passage où/ la vie va jusqu’au bout de la vie et s’en va ». Passage invisible même pour qui est présent — moment dont le caractère indicible a été si justement restitué par Bossuet dans une oraison funèbre, « Madame se meurt, Madame est morte »*. Ensuite avec l’éloignement dans le temps, d’autres souvenirs changent la saisie du passé, d’où dans la dernière partie d’autres réflexions sur le deuil, la relation à la mort et à l’amour. L’unité du livre tient à la place centrale du décès de la mère, à la présence continue du je-narrateur et au fait que la perception de l’espace intérieur se modifie : dans les premiers vers vient au jour « un souvenir / dans une lumière / assez sombre » et cette opacité, régulièrement répétée, dure longtemps, il faut l’achèvement du parcours de l’écriture pour que s’impose « un souvenir dans une lumière assez vive » — c’est le dernier vers. Parallèlement à l’unité des contenus est affirmée une unité formelle ; le livre débute sans majuscule et aucune n’apparaîtra en dehors des citations : la division en trois ensembles n’empêche pas alors le lecteur de penser que le récit avait peut-être déjà commencé auparavant ; l’avant-dernier vers suggère qu’il peut se poursuivre, mais autrement : « je ferme les yeux je te vois je tiens ta main », le "te" renvoyant ici à la femme aimée.

Alexis Pelletier indique qu’il a écrit plusieurs versions pour progressivement s’éloigner de la fiction. Des décennies après le décès de la mère, les souvenirs à la base du récit ne sont plus du tout assurés, rien ne peut aller contre le temps qui a déformé des moments difficiles à vivre, où le narrateur a été immédiatement préoccupé par le passage de la vie à la mort de la mère. Les années ont passé avant le temps de l’écriture et ce réel non vécu, comme d’autres éléments parmi ceux qui l’ont suivi, sont alors inatteignables, confus ou perdus. Comment sortir de cet « étrange combat entre l’oubli et la mémoire » ? seule l’écriture, reprise, peut faire revenir des souvenirs. Cependant tout ce qui est autour de la disparition demeure dans « des lumières assez sombres », alors qu’au cours de la soirée à l’Opéra à laquelle, adolescent, il avait invité sa mère, « les lumières de l’orchestre n’étaient pas sombres » — l’opposition sombre/clair accompagne l’évocation de ce qui a été en bonne partie enfoui dans la mémoire et le retour du souvenir des jours où la mort était éloignée, impossible à imaginer.

La relation à la mère, complexe, a connu des plages heureuses, notamment celles de l’enfance d’où surgissent par exemple les mots entendus au réveil, « tu as trop dormi c’est l’heure », et la vision de la fierté maternelle appréciant le choix de ses achats de livres (Verlaine en poche, pages choisies de Rimbaud en classique Larousse). Le narrateur se souvient aussi des rencontres par la musique, même décevantes. Adolescent, pour inviter sa mère à l’Opéra, il avait passé la fin de la nuit devant Garnier pour prendre des places bon marché dès l’ouverture ; pourtant, au-delà de la joie commune, ce qui demeure de cette soirée, c’est le « désaccord profond » à propos des deux cantatrices dans Jenufa, opéra de Janácek, lui très sensible au contenu et rejetant le sacrifice des femmes, elle d’abord attachée aux voix. Dans les derniers temps de la maladie, une demande a bouleversé le narrateur, « s’il te plaît mon chéri il faut me suicider » : c’était là « un dépassement de la douleur qui fait face /à la mort par l’amour ». Relation vécue mais non exprimée parce qu’absence d’échange entre la mère et le fils. Pourquoi alors écrire ce qui, par la force des choses, ne peut être en partie qu’une « fiction » — « élégie », « tombeau », « récit », « roman » ? « c’est /peut-être que la vie passe dans l’écriture/la nudité de l’amour dans la mort/rien ne/s’épuise/sauf si le désir de mots n’est qu’une/illusion un fantasme ».

Les retours sur les souvenirs, sur ce qui n’a pas été vécu, parfois le début d’analyse de ce vécu (« je m’aperçois que le deuil de Maman renvoie / à une angoisse fondatrice »), les doutes mêmes à propos de ce qui est raconté, donnent une vraie force au livre. Tout cela n’empêche pas que ce n’est pas un document, mais qu’il appartient à la littérature, à un "genre", l’autobiographie. Le lecteur qui n’aurait rien lu de l’auteur apprend d’ailleurs qu’il croyait naïvement que des études de lettres l’aideraient à devenir écrivain et, surtout, qu’il a beaucoup lu — beaucoup de noms, de renvois à des ouvrages, par exemple à Une phrase pour ma mère (de Christian Prigent), aussi qu’il maîtrise le jeu avec la langue (retravaillant l’homophonie morphine/mort fine ou en construisant une : mère morte/mer morte/amère mort). Littérature, oui, et c’est pour cela qu’il déborde complètement ce qui pourrait n’être que la relation d’un deuil.

* Bossuet, "Oraison funèbre de Henriette Anne d’Angleterre, duchesse d’Orléans" (dans Recueil des Oraisons funèbres…, Grégoire Dupuis, 1691)

Alexis Pelletier, Là où ça veille, Tarabuste éditeur, 2024, 132 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis, le 8 avril 2025.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

25/05/2025

Pierre Chappuis, Le miroir de l'été

Une brassée d’étincelles, ces braises

Les coquelicots, encore — niant la solitude, traces d’un incendie prêt à reprendre, papillons aux ailes repliées qu’agite, vraie folie de parler inassouvie, le moindre vent venu de la mer.

Ensemble pour une fois (impossible) en pleins champs où tant de sépultures furent creusées : salut, sur nos lèvres insouciantes, à ces brassées d’étincelles, ces braises éparses parmi les herbes sèches !

Pierre Chappuis, Le miroir de l’été, La Dogana, 2002, p.39.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, le miroir de l'été solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

24/05/2025

Pierre Chappuis, À portée de la voix

L’ombre diaphane

À peine un tressaillement de la poitrine, comme si elle allait revenir à elle (mais non) ; à peine les lèvres remuent-elles, ciel ou eau, porteuses de l’aube.

Amenuisée, l’ombre s’éclaire, s’anime, bruit d’une scintillation éparse.

Respirant doucement, souriante, heureuse dans son léger sommeil, vaque après vague (murmure évanoui), son rêve la berce jusqu’au cœur de la roselière.

Amoureuse instabilité.

Pierre Chappuis, À portée de la voix, Corti, 2002, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, à portée de la voix, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

23/05/2025

Pierre Chappuis, Entailles

À mi-pente

le brouillard

— nappe, océan —

s’écaille, se boursouffle.

Presque

du pied

l’effleurer.

Sans ébréchure

luit

le fil de l’horizon.

Pierre Chappuis, Entailles,

Corti, 2014, p. 49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, entailles, horizon | ![]() Facebook |

Facebook |

22/05/2025

Pierre Chappuis, En bref, paysage

Allées et venues au gré des chemins dans la forêt dénudée, sous un ciel largement ouvert, à brasser un amas de feuilles prompt à coller aux semelles.

Brouet d’automne. Son embarras.

Feu couvant. Terni.

Plus ou moins anguleux, plus ou moins gros, cailloux et pierres se conjuguent diversement sous le pied. Chaque pas — nos pas jumeaux jusqu’à il y a peu — chaque pas invente ou réinvente le chemin. Quelle renaissance mener désormais, solitairement ? à quoi bon ? de quel profit ?

Pierre Chappuis, En bref, paysage, Corti, 2021, p. 38.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, en bref, paysage, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

21/05/2025

Pierre Chappuis, Dans la lumière sourde de ce jardin

Irrésistiblement rien

Barque telle une musique en moi dans l’obscurité, dans le noir, lugubrement mystérieuse et banale, sans destination (absolument, où que ce soit, errant) muette compagne dans l’absence et la désolation (sa solitude), à battre obstibément dans mes veines, dans un silence d’hypnose, qui interminablement m’habite (à en finir ; à n’en pas finir), s’emparer de moi (tourment, apaisement), m’engeôle, m’étreint.

Ténèbres.

Ombre glissant dans l’ombre (ombre encore le sillage, moindre renflement d’ombre), longuement jusqu’à perdre de tout, connaissance.

Pierre Chappuis, Dans la lumière sourde de ce jardin, Corti, 2016, p. 16.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, dans laumière sourde de ce jardin, obscurité | ![]() Facebook |

Facebook |

20/05/2025

Pierre Chappuis, Comme un léger sommeil

À contre-jour

En bas : la nuit primordiale, nourricière maintient autour de moi, dense, détachée du sommeil, une marge de solitude.

À sa frontière, la barrière de l’échange. Le jour se lève. Aube et vent s’infiltrent à l’envi.

Bien au-dessus, en pleine course, dans une mêlée, une belle empoignade de nuages, les masses nocurnes, peu à peu désagrégées, ne feront plus obstacle.

Pierre Chappuis, Comme un léger sommeil, Corti, 2009, p. 38.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : piere chappuis, comme un léger sommeil, contre-jour | ![]() Facebook |

Facebook |

19/05/2025

Charles Albert Cingria, Florides helvètes et autres textes

Je voudrais avoir, plutôt qu’un talent dont je me défie — et je ne suis pas le seul — ou qu’une inspiration dont le moment ne m’appartient pas, et qui me fait alors souvent défaut, me laissant tout chancelant, une fine et précise écriture penchée de carte de visite. Et un cœur semblable, un cœur de cire, un cœur rose, dont je serais attentif à ce qu’aucune température inusitée ne fût en danger de lui faire perdre sa forme, afin qu’au moins dans cet artificiel — j’emploie ce mot au sens étymologique de construit selon les règles de l’art — j’aie la certitude de ne pas dépasser un ton. Oui, et pour tout dire, ce ne serait pas une plume d’oie (quelle absurdité qu’une plume d’oie !) ni un roseau qu’il faudrait, mais une dure petite plume moderne — de fer évidemment, mais pas noire : noire seulement dans le haut, à l’intérieur, dans cette partie voûtée d’encre sèche ou vacille en croix un infime jour, comme, à de grands temps, jadis, sur la nuit du Siège de Damiette — afin que je puisse m’exprimer avec convenance sur un tel sujet.

Charles Albert Cingria, Florides helvètes autres textes, L’Âge d’homme, 1983, p. 63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles albert cingria, florides hélvètes, talent | ![]() Facebook |

Facebook |

18/05/2025

Charles Albert Cingria, Bois sec bois vert

C’est donc d’abord les lettres de deux fillettes ulcérées qui s’écrivent des bouts du monde. Elles sont, sans jamais se voir, entrées en rapport par des journaux d’enfants mal censurés où se communiquent des adresses incendiaires. C’est un langage chiffré auquel personne — ni surtout les réacteurs qui l’ont inventé — ne comprend rien. Elles jettent ainsi les bases, sans qu’on s’en doute, d’une entraide féminine précoce puissante, apte à lutter contre l’isolement où la belle éducation, que la richesse ou un excès de race implique, confine la malheureuse enfance.

Charles Albert Cingria, Bois sec bois vert, L’imaginaire /Gallimard, 1983 (1948), p. 71.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles albert cingria, bois sec bois vert, lettre, journal | ![]() Facebook |

Facebook |

17/05/2025

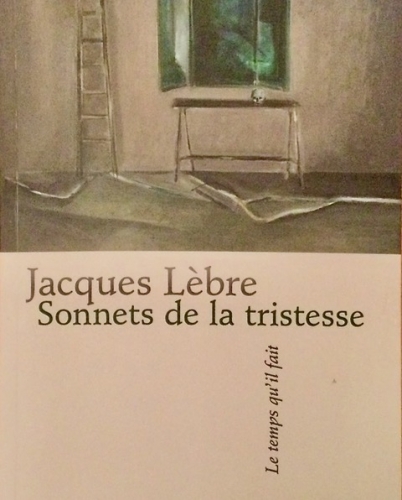

Jacques Lèbre, Sonnets de la tristesse :recension

La société paysanne traditionnelle a commencé à disparaître à partir des années 1960 (1) avec la transformation de l’agriculture, précisément avec le développement de la mécanisation, ce qui a peu à peu changé la structure des familles : trois générations vivaient souvent sous le même toit dans la ferme, chacune ayant son rôle. Ce modèle a longtemps perduré dans certaines régions jusque dans les années 1970, il a quasiment disparu au XXIe siècle, les paysans étant devenus des agriculteurs et la plupart d’entre eux s’exilant en ville. Ce qui explique en partie le développement des "maisons de retraite" et de ce que la manie des sigles désigne par EHPAD. Jacques Lèbre a vécu cette période, même si ce n’était pas dans une ferme, et ses sonnets portent sur la fin de vie de sa mère dans une maison de retraite, un de ces établissements qu’il qualifie de « mouroirs ».

À partir d’un certain âge, la vie se retire lentement, devenant « eau morte », sans autre occupation que d’observer « ce qu’il y a d’encore vivant ». La vieillesse n’est un désastre qu’à partir du moment où tout ce qui peut retenir au monde disparaît, les amis, les enfants, les sorties hors de sa maison, les spectacles. Il n’y a alors plus de vues sur le monde, plus d’horizon, seulement un présent définitivement immobile. La mère de Jacques Lèbre le dit et le répète clairement, lucide à propos de ce qu’elle vit dans la maison de retraite : « Les journées sont longues ». On peut bien continuer à lire le journal et résoudre des mots croisés — elle le fait encore à 99 ans —, les jours se ressemblent et il devient difficile de distinguer le mardi du mercredi, comme de se souvenir du jour où le fils reviendra. Les souvenirs qui reviennent, ce sont ceux, très anciens, de l’entrée dans la vie professionnelle, à une époque où l’on se déplaçait surtout à pied, quel que soit le temps.

Il est difficile de parler à cette mère dont le corps s’est transformé, maigre maintenant et fragile, de cette mère à qui l’on ne peut dire que des banalités parce qu’il est impossible de passer outre une « absence de dialogue depuis toujours ». Au fil des années, des visites dans la maison de retraite, le fossé entre le fils et la mère ne se comble pas, le fils souffre de ce qui est un abandon de sa mère dans un lieu où elle n’a rien d’autre à faire qu’attendre la mort, sachant qu’il ne pouvait la prendre en charge. Il reconnaît chaque fois qu’il entre dans la maison de retraite

(…) ces regards éteints

ce silence des vies qui viennent ici finir

et dont on ne soupçonne même pas ce qu’elles furent

ailleurs en leurs lieux et leur temps.

Les sonnets font penser à ceux de Robert Marteau : 14 vers avec la division en strophes (4/4/3/3), mais sans rime ni nombre de syllabes régulier ; c’est la transmission de l’observation et de l’émotion qui compte d’abord, c’est dire en mots simples que "vieillesse" rime le plus souvent avec "tristesse". Jacques Lèbre a fait précéder les sonnets d’un petit ensemble en vers libres, Onze propositions pour un vertige, , qui aborde d’une autre manière la question de la perte de la mémoire. L’ami — le "tu" du poème — oublie l’essentiel de qui constitue les relations avec autrui et tout noter sur un carnet est inopérant : il lui faudrait consulter le carnet. Dans un lieu public, par exemple un café, il ne s’aperçoit pas que l’heure de la fermeture est arrivée, « Sans repère temporel, que devient l’espace ? / Peut-on seulement soupçonner ta désorientation ? ». La perte de mémoire est tragique ici puisqu’elle conduit à l’enfermement.

Le livre se clôt avec quelques poèmes d’une teneur bien différente, titrés L’amour est comme le sol, illustrés en 1998 par Marie Alloy. Jacques Lèbre met en scène la fraîcheur et l’innocence de l’enfance sous la figure d’une petite fille qui, à l’écart des adultes qui passent, parle aux oiseaux : elle représente, au moins pour un temps, ce que l’on se plaît à désigner comme le paradis, sa relation si évidente avec la nature éloigne le désastre de la vieillesse, exclut toute idée de finitude et évoque l’amour :

Où retrouverions-nous un peu de cette innocence

sinon dans l’amour ? L’amour est comme le sol

qui écorchait, lorsqu’on le rencontrait, en tombant.

- sur ce sujet, le livre essentiel d’Henri Mendras, La fin des paysans (1967). Ce qui n’est pas un détail : : 1 200 000 fermes en moins de 1970 à 2020.

- Publié en 2013 par les éditions Le phare du Cousseix, créées par Julien Bosc disparu en 2018.

Jacques Lèbre, Sonnets de la tristesse, Le temps qu'il fait, 2025, 80 p., 15 € . Cette recension a été publiée par Siaudis le 30 mars 2025.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, sonnets de la tristesse : recension | ![]() Facebook |

Facebook |