31/01/2022

John Donne, Poésie

Adieu : sur mon nom gravé sur un verre

I

Mon nom gravé sur cette vitre

Communique ma fermeté au verre même

Rendu par ce charme aussi dur

Que l’instrument qui l’a gravé.

Ton œil lui donnera plus de prix qu’aux diamants

Extraits de l’une et l’autre roche.

II

Pour le verre, tout confesser

Et être autant que moi transparent, c’est beaucoup ;

Plus encore, te montrer à toi-même,

Offrant à l’œil l’image claire ;

Mais la magie d’amour abolit toute règle :

Là tu me vois et je suis toi.

III

De même que nul point, nul trait

(De ce nom pourtant les simples accessoires),

Averses ou tempêtes n’effacent,

Tous les temps me verront de même :

Mais tu peux mieux encore intègre demeurer,

Ayant près de toi ce modèle.

[...]

John Donne, Poésie, traduction Robert Ellrodt,

Imprimerie nationale, 1994, p. 161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, poésie, nom, transparence, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

30/01/2022

Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous : recension

Dans Ce qui reste de nous, organisé en cinq ensembles ("Poème du matin", "Je voulais l’épopée", "Naturantes", "Sur le terrain", "Fauvette"), les oiseaux ont la part belle comme dans les autres livres de Fabienne Raphoz, ce qui n’empêche pas la présence de quantité d’autres animaux et de plantes. Des noms plus ou moins familiers (pic-épeiche, gobe-mouches, ramier, geai, renard, loir, cardamine, etc.) voisinent avec des termes moins répandus (draine-grive, caugek, éphipigère, cincle, hellébore fétide, etc.) et des désignations savantes comme Hydra viridissima. Tous renvoient à ce qui importe, être du côté de la Nature : observer, reconnaître, nommer, écouter — pas seulement les oiseaux —, et tous sont aussi liés au plaisir de les dire, de les écrire, mots courants ou scientifiques, car « science fait merveille augmente / l’énigme comme poème ». Il y a là une ivresse analogue à celle de la nomination et du classement par le savant, relevée par l’auteure, « Rheobatracus silus /— leur extase de nommer — », « un crapaud épineux/— leur extase de classer — ».

La prédominance du naturel s’impose toujours, l’églantier est préféré au rosier, et elle est explicitée au début de l’ensemble "Naturantes" avec une transformation d’un extrait de George Sand1, cité sur une page de gauche, sa version revue en regard ; dans le début « Toutes les existences sont solidaires », « espèces » prend la place du sujet et, par la suite, est substitué à « individualité ». Dans sa conclusion, George Sand écrit « l’individu (...) en se fondant avec l’individualité de ses semblables (...) devient de l’histoire » ; le changement est essentiel : une espèce « en se fondant avec l’individu de chacune des autres espèces (...) participe de l’évolution ». Les humains ont une place dans cette évolution, mais pas toute la place, et les animaux les ont précédés comme l’attestent les noms d’animaux et de plantes qui ouvrent "Naturantes". Plus proches de nous et correspondant à une "enfance" de l’humanité, les signes inscrits sur la pierre au cours de la préhistoire (mains négatives, points rouges, vulve, soleil) dans des lieux très divers sur la Terre sont la mémoire des premiers temps perdus.

Si l’on fait un raccourci, ces temps sont analogues à ces temps enfouis en nous qui par bribes peuvent réapparaître — « ce qui nous reste d’enfance / nous monte aux yeux ». Quoi que l’on puisse rassembler, de notre propre histoire ou de l’histoire humaine, « comment copier ce qui échappe au temps » (Zukofsky, cité par l’auteure). Peut-être que ce qui reste de nous n’est que le sillage du vol de la chouette. L’enfance, plus largement les débuts du vivant, sont notamment présents avec la métamorphose du crapaud ; est traduite une description de Robert Chambers2 qui imagine un éphémère observant la transformation des têtards en « animaux [qui] vont marcher sur la terre en chantant ». L’enfance de la nature est aussi représentée par l’églantier : il est toujours là mais sa transformation par les humains, provoquée, a abouti au rosier. Quant à la narratrice, dans son enfance, elle se voulait « squaw », elle écoutait des contes, ce qu’indique la mention « ne vois-tu rien venir », allusion au conte de Perrault La Barbe bleue3 ; elle lisait aussi Jack London, « Croc-blancd’enfance in / finie infiniment sauvage / des livres » (Croc-blanc était déjà cité dans Terre sentinelle, p. 138) ; ailleurs, elle associe « mon enfance » à « chemin » et « aventure ». Le temps a passé et sont venues les « rides riches vers / la clarté des ronces » sans que le désir de découvrir disparaisse, ce que rappelle l’ensemble "Sur le terrain".

Le lecteur est arrêté par l’extrême diversité des espèces observées

innombrables et mouvantes

encore des espèces tout

autour et dans le pin se

fixent un instant

j’en suis

« j’en suis » : la narratrice rêve parfois d’être « animale à sang chaud » parmi les oiseaux. Singulière donc, et c’est la singularité de chaque animal, de chaque plante qui la passionne. Ainsi "Sur le terrain" s’ouvre sur le caractère unique de ce qui est observé, « nous suivions l’erre d’un demi-deuil » ou « soudain le cincle là ! » ; dans un autre ensemble, « un chevreuil me / surprit comme une / pensée soudaine » et le dernier groupement de poèmes, "Fauvette", est organisé autour de cet oiseau. Être sur le terrain est une des conditions de l’écriture, une autre est en même temps le partage, « et puis chercher le poème sur le terrain / avec toi » ; la présence de l’Autre, essentielle, est rappelée dans tous les ensembles et est un des éléments qui font l’unité du livre, de « « Il n’y aurait finalement que ça [les oiseaux] au monde / et toi » à « se presser d’aimer (c’est le présent) » (p. 91, 92, 93, 94). Il est un autre partage, celui de l’observation des animaux par la narratrice et les naturalistes dont elle cite les textes, mais c’est aussi une bibliothèque qui s’ouvre ; des noms sont rassemblés à la fin du livre auxquels l’auteure a emprunté, d’autres apparaissent dans les poèmes et il faut encore ajouter des allusions à des textes — ainsi le premier vers de "L’Azur" de Mallarmé, « De l’éternel Azur la sereine ironie » est lisible disséminé dans un poème qui reprend « ironie », « Azur » et « éternité » pour « éternel ».

Intégrer dans les poèmes des fragments littéraires et des descriptions savantes sans qu’ils soient lus comme des pièces rapportées est une caractéristique de l’écriture de Fabienne Raphoz. Il faudrait aussi voir dans le détail la fabrique des poèmes pour comprendre ce qui donne au livre son unité formelle. Relevons par exemple, parmi d’autres, le retour d’une forme strophique (12 syllabes / 2) x 4, la fréquence des allitérations (« Sous l’Alouette lulu dégringolant sa flûte / labile » « soudain / savane / s’avance / sans son / nom », etc.) et des assonances (« le galon c’est le taxon ; / gris par ici », etc). L’auteure prend aussi régulièrement quelque distance vis-à-vis de ce qu’elle écrit : un vers comprenant un mot inachevé (« des exu ») est suivi du commentaire « il y a des / trous dans le poème ». Il peut y avoir des ajouts à l’écrit sous la forme de photographies, dont celle d’un Sympetrum strié (espèce de libellule) ; s’ajoute une portée musicale, court passage de la sixième Symphonie — la "Pastorale" — de Beethoven avec la flûte (pour le rossignol), le hautbois (la caille) et la clarinette (coucou).

On ne peut conclure sans mentionner le beau dessin, en couverture, d’une libellule de Ianna Andréadis. Elle est dans l’esprit du livre. Il ne s’agit pas d’un dessin naturaliste et Fabienne Raphoz n’écrit pas un traité scientifique mais un livre de poésie qui se veut en accord avec le monde vivant qu’elle observe, « Fauvette ! / si mon chant / était semblable / au tien / j’aurais trouvé / le ton juste ». C’est une tentative toujours à recommencer de dire quelque chose du mystère du monde, « rien à com- /prendre sauf si savoir ou comprendre c’est aimer je / le chante a capella » — chant peut-être nécessaire pour vivre aujourd’hui : « je dis courlis pour rester en vie ».

(1) On peut retrouver l’extrait au début du chapitre 14 de Histoire de ma vie.

(2) Avant la traduction sont données deux dates, « en 1844 — et je ne fais pas la maligne en précisant que / 1844 vient / avant 1859 / Robert Chambers / » ; 1844 est la date de parution de son ouvrage, sans nom d’auteur, Vestiges of the Natural History of Creation ; 1859 de celui de Charles Darwin, On the Origine of Species.

(3) Rappelons que Fabienne Raphoz a écrit Les Femmes de Barbe bleue, une histoire de curieuses.

Fabienne Raphoz, Ce qui reste de nous, éditions Héros-limite, 2021, 102 p., 16 €. Cette recension a été pub liée dans Sitaudis le 28 décembre 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, ce qui reste de nous, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

29/01/2022

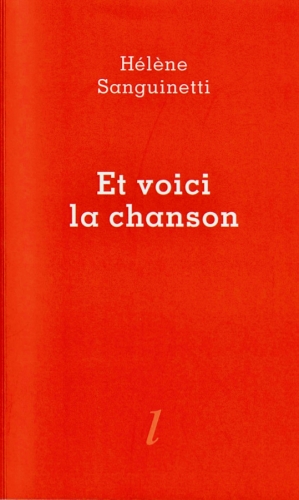

Hélène Sanguinetti, Et voici la chanson : recension

Le livre avait été publié par les éditions de l’Amandier en 2012 et c’est une excellente idée de le rééditer pour de nouveaux lecteurs. Ils commenceront peut-être par lire la quatrième de couverture qui les éclairera sur deux des personnages principaux du livre : « Joug et Joui sont le jour et la nuit, la lune et le soleil, l’eau et la soif, Éros et Thanatos, mais aussi bien le Méchant et le Gentil des contes, le malheur et le bonheur, malchance et chance, douleur et plaisir, tantôt lui, tantôt elle, tout le monde, personne. » On trouvera d’autres personnages au fil de la lecture, notons que ceux-là renvoient à une image du monde bien ancrée dans la tradition : voisinent le meilleur et le pire.

Les aspects négatifs apparaissent tôt, avec le premier des deux ensembles titrés "Voici la chanson". La chanson rappelle des moments tragiques de la Seconde Guerre mondiale avec l’évocation d’un des camps d’extermination nazis :

C’était le grand camp de l’Allemagne du Nord.

Camp maudit camp méconnu.

Il baigne dans un marais.

Il baigne dans un marais ce sont les premiers jours de mars.

Camp méconnu NEUENGAMME.

Quand la défaite allemande ne faisait plus de doute, les déportés qui avaient survécu furent embarqués sur des bateaux, qui furent bombardés par les Alliés, et « ont péri ont péri ont péri 7500 déportés ». Seul un autre fait historique est rapporté précisément, consacré alors à une seule personne, Wyllie White (1930-2007) ; cette afro-américaine passa une partie de son enfance à travailler dans les champs de coton et devint une athlète qui participa cinq fois aux Jeux Olympiques. Le lecteur la voit sur son lit d’hôpital, morte, par les yeux d’un laveur de carreaux — « il aime le jour là-haut » et le récit est isolé dans la page dans un rectangle, mis ainsi en valeur.

« Tous les temps roses et noirs s’égrènent » et un des embryons de récit juxtapose le noir et le rose : « Guerre Est Horrible / J’ai 28 ans 3 enfants 1 femme / (bouche de fraise) je descends déchiqueté / des baisers sous la mer / il en reste ». On ne lira pas d’autres épisodes liés à des événements de l’Histoire, mais un grand nombre d’allusions plus ou moins directes à des contes, à des romans, à des mythologies, etc. Ainsi, le lecteur reconnaîtra dans le nom de "Boulbas" associé aux steppes le roman de Gogol, Tarass Boulba, mais les jeux avec les noms et avec les amorces de contes sont si divers qu’il faut sans doute relire Et voici la chanson pour ne pas s’égarer. Quand on lit « écarter les branches — / (les ronces les rosiers / s’ouvriront merveilleusement / au passage du prince) », on pense à La Belle au bois dormant, de Perrault ou Grimm. Au gré de la lecture, on relève « elle a des pantoufles de verre ou de vair ? », « un verger sans pommier », « l’eurydice et l’orphée qui dansent à reculons (...)/ Aboiements lointains / une forge », « "Ce soir, amenez-lui une Pucelle du Village" », « il n’est pas de botte qui aille loin », également des esquisses avec Ysengrin, avec le loup et l’agneau. Ici, « Automne vivant et adoré » rappelle « Automne malade et adoré » d’Alcools, etc. ; là, il est fait mention d’une Marie Thérèse Paule Roland née à Carpentras en 1758 : il y a eu une femme née en 1767 dans cette ville, avec ces prénoms et ce nom, mais écrit Rolland, nom qui entraîne "Roncevaux", puis « roncevelle chanson d’étape ».

On lit avec « flamenco/flamenca », puis « bimbo/bimba », une allusion au couple Pamino et Pamina de La Flûte enchantée de Mozart et, au fil des pages, quantité d’autres récits peuvent surgir, « c’était le récit d’autre / chose sur un / journal » ; Et voici la chanson est à sa manière un "chaudron" à histoires dont le lecteur a les amorces :

Les histoires descendent (...)

peuple s’installe

en tailleur, stop ! ça commence !

Qu’est-ce qui fut raconté

ce jour-là cette nuit-là

dans ce pays-là

homme à la flûte ?

Il s’agit sans doute de "L’homme à la flûte de Hamelin", dont la légende a été transcrite par Grimm. Tous les récits peuvent être racontés, l’histoire de la déesse cobra égyptienne Ouadjet comme celle de la danseuse et de son fiancé chocolatier ; chaque nom de personnage porte une vie qui vaut d’être racontée, celle de Jeanne (« elle eut ce nom, combien d’autres »), d’un cavalier, d’un prisonnier, de Frankie, qui veut devenir pianiste, de Stefania, de Louis, de Medea, d’un « petite morveux » et Audrey, de Jacqueline, de Paolo, de Gilberte, du chien Vlan...Tous les récits peuvent être créés et si l’on se demande « Qui parle vraiment à la fin ? », on répondra peut-être « tantôt lui, tantôt elle, tout le monde, personne » comme on l’a déjà noté. Une bonne partie des récits possibles seraient à compléter, et même à inventer, par le lecteur, et sont donc parfois obscurs (« Qui est "elle" ? »). Le narrateur non seulement revendique la possibilité de l’obscurité mais en rajoute, « Combien de fois on entendit cela ne veut / rien dire et tiens ! il prend sa bouche la / suspend au clou du tablier, ne veut rien dire, quoi ! ».

Et voici la chanson est un peu comme une scène où les embryons de récits, les noms se rencontrent, disparaissent, reviennent — des fragments sont repris tels quels ou avec de légères variantes —, le tout dans un désordre apparent. Les critères de la lisibilité sont constamment, et avec jubilation ! mis en cause. On ne peut compter les jeux de mots, voici l’un des derniers du livre, « Chantez chantez héros hérons lapons de Laponie / la peau (...) ». L’utilisation de caractères de dimensions variées, le jeu entre romain et italique perturbent la lecture, comme l’introduction de mots italiens (« Pezzi di pane, bouts de pain / ucello che beve à petits coups de bec ») et espagnols (Se acabo), l’usage de néologismes (« Ça gogole écarlate, ça pouiffe », etc.) et d’onomatopées classiques (boum boum, hop hop), transformées (vroom, vrooommmm) ou nouvelles (ppffffuuuuuufffffff, yahhhhhhhhh). Certains passages sont écrits comme une page de dictée, en décalage avec l’ensemble du texte qui s’écarte de diverses façons des règles classiques de la syntaxe et de la ponctuation. Des symboles de cartes à jouer (par l’image de l’as), du masculin et du féminin, des dessins, des flèches (¬ ® ¯) contribuent à faire du livre une scène à changements multiples.

Le livre s’ouvre et se ferme avec le même huitain qui débute par « la parole se cassa ». Le poème est précédé d’un signe, qui ressemble à une grande virgule, et suivi de deux signes analogues de dimensions différentes* ; la place de ces signes est inversée à la fin du livre comme si l’on retournait à son début — la chanson ne peut s’interrompre, ce que pourrait confirmer la fin du huitain, « Chanson va ! roule et se / Cassant se réveilla ». La représentation, polyphonique, n’a donc pas de raison de s’arrêter, et d’autant moins de raison qu’est promis au lecteur le plaisir, « Dessus dessous joïr viendra ». Voici une lecture jubilatoire !

Hélène Sanguinetti, Et voici la chanson, éditions Lurlure, 2021, 112 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 11 janvier 2022.

———————————————————————————————————

*Notons que ces signes sont présents dans le texte (p. 65), cette fois ensemble.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hélène sanguinetti, et voicci la chanson, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

28/01/2022

Pascal Quignard, Mourir de penser

La mort d’Ariane

Thésée, sa pelote de fil dans la main, ne la prévint pas et suivit le rivage.

Il a suivi le bord du rivage qui venait toucher l’eau comme si c’était un fil.

Il a rejoint son bateau. Il est monté à bord. Il a saisi le cordage à deux mains. Il a brusquement tiré sur la corde. Il a hissé la voile. Il est parti.

C’est ainsi que sans rien lui dire, sans regarder derrière lui, Thésée abandonne Ariane entre les phoques et les loups, cramponnée à son récif isolé. Elle lève les yeux ; elle est survolée par les faucons de mer. C’est l’île de Dia, en face de Gnose. Là, sur son rocher, alors qu’elle crie de plus en plus vainement, qu’elle articule de moins en moins fort le nom de Thésée qui vient de la délaisser, alors qu’elle meurt au lieu où elle fut délaissée, alors qu’elle gémit, tout bas de façon douloureuse et lancinante, ce nom aimé, alors que peu à peu ce nom se fait chant et qu’il cesse de désigner un être, tandis qu’elle module et accentue son thrène dans la douleur, c’est Liber qui vient la prendre dans ses bras, ouvre ses ailes, et la transfère dans le ciel.

Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio/Gallimard, 2015, p. 78-79.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, la mort d'ariane, thésée, abandon, yhrène | ![]() Facebook |

Facebook |

27/01/2022

Pascal Quignard, Mourir de penser

Il est des aspects du réel auxquels on ne peut accéder que si et seulement si on en manque d’autres.

On ne peut jouir en ouvrant les yeux.

Toute vision x est un aveuglement y.

Toute audition y est une surdité x .

Qui flaire ne goûte pas.

Qui écoute ne saute pas.

On ne dort pas debout.

On n’aime pas quelqu’un si on songe à soi.

Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio/Gallimard, 2015, p. 178.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, manque | ![]() Facebook |

Facebook |

26/01/2022

Pascal Quignard, Sur le jadis

La formulation archaïsante des proverbes soudain surgissant dans le discours actuel renvoie à un passé sans détermination et de ce fait dont l’autorité peut passer pour absolue.

Cette absence de détermination dans le passé linguistique rend la phrase abyssale.

Ce langage coalescent se concrétionne peu à peu sous la voûte du crâne et s'y suspend.

Petites voix hallucinogènes qui, glissant goutte à goutte, creusent petit à petit des chemins sur la pente vide du temps que le langage découvre.

Cette mise hors du temps du temps est un placement dans le temps des contes.

Le proverbe est de l’Il était une fois à l’instant où il se fragmente.

Pascal Quignard, Sur le jadis, Folio/Gallimard, 2004, p. 180.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, sur le jadis, proverbe, temps, conte | ![]() Facebook |

Facebook |

25/01/2022

Pascal Quignard, Abîmes

Le malheur est distinct du désespoir.

Le malheur consiste en la croyance au présent. Le malheureux est le corps qui exclut que tout passé puisse l’affecter. La dépression, l’acedia redoutent de façon panique le passé ressurgissant ici comme un fauve qui dévore. Le déprimé prétend vivre dans l’instant. Tout souvenir doit être évité. Il émeut trop. Toute rétrospection est fuie.

Le signe de la déréliction est l’impossibilité de souffrir le passé parce que la possibilité du bonheur tisse un lien puissant avec jadis.

Pascal Quignard, Abîmes, Folio/Gallimard, 2004, p. 168.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, abîmes, malheur, présenrt, passé | ![]() Facebook |

Facebook |

24/01/2022

Pascal Quignard, Les Paradisiaques

Le nez

Dans le petit tiroir en bois de buis — ou plutôt dans son ombre quand on le repoussait — là était située la jouvence.

Le nez est le seul guide au paradis.

C’est le seul Virgile.

Il conduit aux grains de café brun foncé dans le moulin à manivelle.

Alors les yeux se portent sur la poudre extrêmement fine et odorante et noire dans le petit tiroir en bois que la main maigre et nerveuse de ma grand-mère tirait doucement,

versait doucement.

Moins d’eau chaude dans la chaussette,

meunier de café d’un autre temps,

vie divine.

Pascal Quignard, Les Paradisiaques, Folio/Gallimard, 2007, p. 204.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, les paradisiaques, nez, café | ![]() Facebook |

Facebook |

23/01/2022

Pascal Quignard, Sordidissimes

Chapitre XXXIV

Lieu perdu. Objet perdu. Océan perdu. Cité perdue. Errant sans retour.

Comme Dante allait de petites cours en petites cours.

Navire sans voiles, sans but, sans astres sous les nuages,

avançant à l’aveugle dans la nuit de sa langue.

Homme qui même dans la nuit de sa langue ne s’avançant que dans le souvenir d’une nuit qui précède la nuit.

Car ils se souviennent d’une nuit d’avant la nuit, tous les hommes, poissons perdus, eau perdue, chaleur perdue, pénombre perdue.

Au gouvernail non pas un ni deux ni trois

rois

un amas de pilotes morts

les uns sur les autres, le ventre nu.

Car ils ont tous le ventre nu pour qu’ils se succèdent ceux qui se suivent dans le temps.

Pascal Quignard, Sordidissimes, Golio/Gallimard, 2007, p. 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, sordidissimes, perte, nudité | ![]() Facebook |

Facebook |

22/01/2022

Ludovic Degroote, La Digue

On a tous des soucis et tous une tête à mettre autour, on dit qu’on se sent mieux au chaud de l’impasse, le vent est coupé, l’ombre portée, on y fait des images — dans ce mouvement constant par lequel la vie nous traverse, les impasses bougent, reculent, paisiblement, jusqu’à ce qu’elles soient au bout d’elles-mêmes.

Ludovic Degroote, La Digue, éditions Unes, 2017, p. 31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, la digue, impasse | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2022

Ludovic Degroote, La Digue

Une chose, un autre, une autre encore, à nouveau, les choses posées les unes à côté des autres, les liens entre elles on croit que c’est nous, les intervalles vides entre elles, comme une pluie de nous-même sans cesse en dedans, on passe, entre les choses, à côté de soi.

Ludovic Degroote, La Digue, éditions Unes, 2017, p. 13.

| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, la digue, chioses | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2022

Ludovic Degroote, Pensées des morts

les morts meurent encore, c’est comme une habitude, faut toujours continuer d’être un peu vivant pour terminer de mourir.

pas très pratique à vérifier, on prend la main et on la laisse tomber, on travaille sur la mâchoire, on examine l’œil en surface, on n’a pas chaque fois un miroir sous le coude.

pas très pratique, gestes empêtrés et approximatifs, poisseux, avec ce mort qui colle aux doigts, déjà devenu aussi encombrant que son corps, comme si plus comment le prendre soudain, et quoi en foutre

décidément

on n’est pas des endroits bien pour mourir

Ludovic Degroote, Pensées des morts, Tarabuste, 2002, p. 42.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, pensées des morts, habitude | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2022

Ludovic Degroote, Si décousu

Filer le présent

les murs deviennent vieux

et la hauteur des villes

passe à travers

ceux qui passent

comme sans centre

et sans murs ils passent à travers

cette brutalité du monde

qui s’enferme mal

mémoire en friche

qui les pousse à disparaître

dans la suite du temps

hors de son tour

et de ses coins

mémoire qui s’en va

filer le présent

Ludovic Degroote, Si décousu, éditions unes,

2019, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, si décousu, filer le présent, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2022

Ludovic Degroote, Si décousu

La couture du blanc

prendre tout l’espace pour respirer

enduire le monde

toucher ta peau se touche

des deux côtés la couture du blanc

parole à demi muette

elle attend son muscle

hors de tout bord hors de tout centre

dans la hachure du temps chacun

se continue et passe oà son squelette

ici c’est ta peau

cousue au monde

moments de peau moments de monde

mobile à l’articulation des blancs

ils sont au bord de ce qui les montre

en attendant de prendre corps

toi tu circulerais dedans

l’œil déroché de son clou

Ludovic Degroote, Si décousu éditions unes,

201 9, p. 73.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, si décousu, la couture du blanc | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2022

Pierre Vinclair, Portrait de John Ashbery, Une cérémonie improvisée : recension

Le livre de Pierre Vinclair appartient à un ensemble qui se veut un « travail critique d’explication "avec" quelques grandes œuvres du modernisme, qui s’appuie sur une tentative d’explication "de" » ; il a été précédé en 2018 d’une lecture de The Waste Land de T. S. Eliot, accompagnée de sa traduction (Terre inculte). C’est le caractère énigmatique de l’Autoportrait dans un miroir convexe*, long poème (552 vers) éponyme du recueil de John Asbery, qui a retenu Pierre Vinclair. Il ne s’agit pas pour le critique de lire le poème comme un jeu inconnu dont il faudrait mettre au jour les règles et classer des éléments dont la liste existe déjà ailleurs ; la tâche, plus ambitieuse, vise à changer l’activité qu’est la lecture en donnant au lecteur « l’ensemble des éléments qui permettent de faire l’expérience optimale d’un texte » ; la création est conçue comme une expérience construite par tâtonnements et qui ne peut être reproduite ; il y a ce que Pierre Vinclair nomme un "effort" du texte, un travail de la forme, une fabrication qui aboutit à restituer le mieux possible quelque chose de la vie et propre à agir sur son lecteur.

C’est à un type d’approche qui laissera de côté la poétique traditionnelle qu’est invité le lecteur pour aborder l’Autoportrait de John Ashbery. En restituer le détail ici n'est ni possible ni utile, il est plus intéressant de comprendre la méthode suivie. Pierre Vinclair commence par le premier poème du recueil pour avancer quelques questions et suggérer des moyens pour ne pas s’arrêter de lire devant l’obscurité d’un poème. Chacun, par exemple, en constatant le peu de rapport entre le titre et les premiers vers, peut soupçonner que le titre a été emprunté et retrouver son origine grâce à internet. La suite de la recherche, passionnante, suppose une somme de connaissances utilisables et quand l’auteur écrit qu’il avance « naïvement » dans le poème d’Ashbery, comprenons que sont exclus les classements qui ont le plus souvent cours pour lire poèmes ou proses.

Reprenons les opérations qu’il suggère pour entrer dans un poème "obscur". On essaie d’abord de décrire les régularités, les collages, etc., puis de résumer, ensuite de comparerl’ensemble des vers à un autre texte : Pierre Vinclair retient un passage de l’Ulysse de Joyce et sa lecture par Nabokov, pour conclure à une différence capitale : Ashbery est hors de tout travail rhétorique, contrairement à Joyce. On constate les exigences de cet exercice critique, ce qu’il implique de recherches ; quand après avoir examiné sans succès le mode d’emploi interne, on passe au mode d’emploi externe, qui s’appuie sur un portrait d’Ashbery publié dans le New Yorker. La démarche est efficace, le lecteur sait maintenant qu’il n’a pas à chercher une interprétation, qu’il doit accepter ce qui lui apparaît étrange — et continuer sa lecture. Avant d’entamer la lecture de l’Autoportrait lui-même, quelques réflexions autour de l’idée de puzzle. Il s’agit de ne pas se limiter au seul poème mais de le lire comme pièce d’un ensemble, le livre ; cependant le puzzle renvoie à une image spatiale et à la possibilité d’une lecture qui peut être complète une fois les pièces assemblées, alors que, selon Ashbery, le livre devrait être lu comme une pièce musicale, le poème comme fragment d’un flux, donc dans le temps. C’est armé de ces préalables qu’est lu l’Autoportrait.

Pierre Vinclair lit le poème section par section, plus en détail la seconde (51 vers) qui est la plus brève des six. L’objectif est de rendre compte de la manière dont Ashbery brouille la lecture grâce aux ambiguïtés lexicales et syntaxiques et contraint à abandonner l’idée qu’il y aurait à chercher la (les) signification(s) du poème. Cela entraîne, sans aucun doute, une déception du lecteur qui construit difficilement, ou pas du tout, "quelque chose" de cohérent, et cette déception possible arrête l’auteur : « Je vous entends grommeler, chère lectrice, cher lecteur : Ashbery veut-il vraiment dire quelque chose à la fin ? ». Ce qui importe, c’est dénoncer des hypothèses et rechercher la signification ne devrait être qu’un prétexte. Pierre Vinclair compare cette démarche — cela paraîtra-t-il inattendu ? — à celle de l’amour ; il faudrait « penser avec son esprit en face d’un poème comme on pense avec ses doigts quand on caresse [etc.]. », soit se laisser aller en acceptant le mouvement du poème. Un point essentiel soutient la démarche, c’est ce que fait le poème au lecteur, non ce qu’a voulu faire le poète.

Ce que l’on retient de cette approche du poème d’Ashbery, c’est qu’elle ouvre d’autres voies à la lecture d’autres textes qui, chacun à leur manière, apparaissent d’accès difficile — s’ils sont immédiatement lisibles, le lecteur les abandonne comme il le fait d’un journal. On peut retenir une phrase qui résume ce que peut être la relation entre un poème et sa réception : « Ce que le poème offre à son lecteur (...) c’est (...) un rite aux gestes d’une fragilité extrême, se présentant sous la forme d’un millefeuille de vers aux relations ambigües, toujours en jeu. » Aucune lecture, en effet, ne peut être achevée et c’est pourquoi Racine est toujours notre contemporain.

La clarté de l’exposé de Pierre Vinclair, son souci d’être suivi dans sa démarche doivent inciter le lecteur à reprendre des éléments théoriques qui fondent sa lecture critique ; on lira avec profit Vie du poème (2020) et deux articles récents, "Penser l’effort des textes. Et déraciner les études littéraires avec Platon" (Le Philosophoire, printemps 2021) et "La radicale intéressante" (Lignes, octobre 2021). Pierre Vinclair, Portrait de John Ashbery, Une cérémonie improvisée, Hermann, 2021, 132 p., 22 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 13 décembre 2021.

* John Ashbery, Self-Portrait in a Convex Mirror (1975), aujourd’hui en français : Autoportrait dans un miroir convexe, Joca Seria, 2020. Le poème portant ce titre est traduit par Pierre Alferi, les autres poèmes par Olivier Brossard et Marc Chénetier qui a également écrit une postface

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, portrait de john ashbery, une cérémonie improvisée | ![]() Facebook |

Facebook |