31/01/2025

Gérard Cartier, Le Roman de Mara : recension

« Tout parle tout fait signe »

Gérard Cartier a choisi d’écrire en vers Le Roman de Mara, comme pour la plupart de ses fictions classées dans le genre "poésie" dans sa bibliographie — il approuve sans doute Rémi de Gourmont affirmant en 1892 que « le roman doit être un poème, car il n’y a qu’un seul genre en littérature : le poème. » (1) Le Roman de Mara est un récit à plusieurs personnages : le narrateur, père de Mara, O***, morte mais souvent évoquée et Mara, au centre d’un livre strictement composé. Il commence par un poème titré "Le carnet" qui annonce quelques éléments du récit et s’achève par « le livre s’ouvre » ; suivent trois chapitres de longueur égale, " L’enfance Mara", "Le Grand Huit" et "La Passion Mara" ; le premier et le troisième titres reprennent la syntaxe du Moyen Âge conservée aujourd’hui, par exemple, dans "Hôtel Dieu" ; un poème séparé, "Le reste du carnet", clôt le livre. Chaque chapitre compte 33 poèmes d’une page, numérotés en chiffres romains mais titrée dans la table des matières. On reprendrait volontiers ce qu’écrit l’auteur qui voudrait « que rien ne dérange les lignes » mais qui apprécie le chaos. De là, parce qu’il garde ces choix opposés, « ce trouble à ajuster mes pages / où s’entassent en vrac l’harmonieux et l’informe ».

Harmonie dans la construction et dans le propos, qui suit Mara dans l’enfance, puis dans la formation avec le traditionnel — dans d’autres temps — voyage en Europe, surtout en Italie, et enfin dans sa séparation d’avec l’éducation paternelle quand elle vit sa « passion » amoureuse. Les noms des personnages eux-mêmes ramènent à l’Italie : Mara (d’origine hébraïque) et Ornella, prénom de l’absente restitué à la fin du livre. Le nom Mara est lui-même image de l’harmonie : à une lettre près anagramme de "amare" (latin et italien aimer) et, dans le titre, /m…r/ suit /r…m/, dans un poème, une quasi paronomase quand il est question du « royaume des enfants / à quoi Mara s’amarie ». L’harmonie est aussi dans les références culturelles. Le lecteur rencontre d’abondants renvois à la littérature, avec des noms variés — de Kafka à Maïakovski, de Keats à Laforgue — et de multiples langues ; le latin est présent, plus encore l’italien, souvent pour des citations comme celle du lamento d’Arianna de Monteverdi ; on lit aussi des fragments dans d’autres langues européennes et, dans une allusion à la "magie noire", quelques-uns de la langue des Dogon. La forme des poèmes elle-même participe de cette harmonie : en strophes (de deux, trois ou cinq vers) ou non le plus souvent : elles ne sont alors régulièrement ponctuées que par l’emploi de blancs qui organisent la lecture, et cette forme est commune aux fictions en vers de Gérard Cartier.

D’autres cohérences apparaissent d’un livre à l’autre. Il est question notamment du Dauphiné, du Vercors, communs à d’autres ouvrages et lieux de formation de la sensibilité de l’auteur ; la venue dans la région (« cette montagne sainte ») fait partie de l’éducation de Mara qui, beaucoup plus tard, devrait vivre ce que vit le narrateur quand il y revient, « la / brume des années se dissipe et sur tes / pas se lèvent de très vieux sortilèges ». Le lecteur note aussi que le voyage ailleurs occupe une place privilégiée, ici pour la formation intellectuelle, esthétique, historique — Rome, Venise, etc., Auschwitz, Theresienstadt —, mais également que par la variété, souhaite le narrateur (l’auteur), « mes vers soient le monde » ».

Le monde est si divers qu’il est indispensable de l’accepter tel ; regarder les fleurs, les plantes, tout ce qui est là ne devrait être que pour le « plaisir du regard et de la pensée ». Mais le chaos existe, et la mort : les paroles du lamento de Monteverdi, lasciatemi morire(« laissez-moi mourir »), reviennent plusieurs fois. O***, la morte jamais oubliée (« O*** mia cara »), mère de Mara « enfantée d’une morte », n’est pas une figure apaisante, le narrateur tout au long du récit sait qu’il « s’obstin[e] à ce qui n’est plus » et ne fait son deuil que devant choisir entre « l’abîme » et un « visage juvénile », moment où il peut enfin écrire le nom "Ornella". Encore le fait-il parce qu’il voit le même dans la morte et la vivante, « même regard charbonneux, même visage sous / la cendre ». Mara elle-même semble représenter le chaos, par tous les aspects divers de sa personnalité ; elle est Mara-la-noire, Mara-en-Bacchus, Mara ivre, au jardin, l’enchanteresse, Mara-la-fantasque, Mara en momie, Mara-des-cendres, Mara-des-cauchemars, Mara-du-soleil, Mara-des-vanités, Mara-la-fourbe, Mara-des-fuites. Cette multiplicité est partagée, figure de toute femme, de tout homme. Le chaos est aussi dans le narrateur qui a embrassé les promesses d’une utopie, celle portée par Lénine, puis a renié pour son amour « vers et révolution », qui commence à recouvrer un peu de sérénité à voir Mara devenir femme, vivant sa passion, « chassant d’un cri l’absente, la remplaçant ».

Gérard Cartier est ici écrivain de complexes voyages intérieurs, celui d’un personnage, Mara, dont on ne connaît que des bribes livrées par le narrateur soucieux de développer sa propre histoire. Le récit s’achève avec deux transformations majeures : connaissance de l’amour pour l’une, acceptation de la vie pour l’autre, « on ne doit pas camper sur les tombes. lâcher la main de l’absente (…) tandis que coule, sous le parapet, la vie perpétuelle ». Tout recommence, autrement : l’essentiel consiste toujours à vouloir « l’Énumération du monde ».

______________________________

- C’est à la fin du XIXe siècle que Raymond Roussel revendique le terme de "roman" pour La Doublure (1897), écrit en alexandrins classiques. Les romans en vers sont plus que rares au siècle suivant et leur appartenance au genre discutée. On cite toujours Le Voleur de Talan(1917), "roman" de Pierre Reverdy, Chêne et chien (1937), de Raymond Queneau, "roman en vers" comme La beauté de l’amour (1955) de Jacques Audiberti, Une vie ordinaire (1967) de Georges Perros, "roman poème".

Gérard Cartier, Le Roman de Mara, Tarabuste, 2024, 140 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 janvier 2025.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

30/01/2025

Edmond Jabès, Je bâris ma demeure

Toute porte a pour gardien un mot (Mot de passe, mot magique).

Rendre le mot visible, c’est-à-dire noir.

Parler de soi, c’est toujours embarrasser la poésie.

Le visage qui se mire dans la glace n’efface pas le précédent.

Qui es-tu, sinon, d’abord, celle qui est l’autre ?

Edmond Jabès, Je bâtis ma demeure, Gallimard, 1975, p. 155, 155, 157, 159, 171.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, je bâtis ma demeure | ![]() Facebook |

Facebook |

29/01/2025

Edmond Jabès, Yaël

Être soi-même en l’autre. Graphie de nos routes, jusqu’ici. Yaël, moitié féminine d’un être qui ne dit pas où il va. Ainsi en est-il de la plante, une fois hors de la terre. Nous la croyons enracinée à sa vie, tant elle semble obéir à sa forme préméditée. La plante se développe contre la plante. Son inquiétude est dans la ressemblance. Arbre particulier, fleur désirée, jamais identiques. Le sommeil les épanouit et le jour les tuera.

Aucune blessure n’est pareille. La branche, la tige saignent pour elles seules.

Monotonie du mensonge. Décoloration de la digression. Imaginer n’est plus que l’avilissante abdication devant la souveraine figure préservée des millénaires.

Suprématie de la nature. La terre nous rejette à la dernière image.

Edmond Jabès, Yaël, Gallimard, 1967, p. 146-147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, yaël, l'autre | ![]() Facebook |

Facebook |

28/01/2025

Edmond Jabès, Le Soupçon Le Désert

D’aussi loin que je me souvienne et autant que je puisse l’assurer, je crois que ce sont les fautes d’orthographe que je faisais, enfant, adolescent, qui ont été à l’origine du questionnement qui s’est développé par la suite. Je ne comprenais pas qu’un mot reproduit un peu différemment, avec une lettre de moins ou de trop, ne représentait, brusquement, plus rien que mon maître pouvait se permettre de le biffer rageusement à l’encre rouge sur mon cahier et s’arroger arbitrairement le droit de me punir de l’avoir, pour ainsi dire, inventé.

Edmond Jabès, Le Soupçon, Le Désert, Gallimard, 1978, p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, le soupçon le désert, orthographe | ![]() Facebook |

Facebook |

27/01/2025

Les lumières du village

Photos Chantal Tanet

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

26/01/2025

François Rannou, Le Masque d'Anubis : recension

Le titre engage une lecture du livre. Le masque à tête de chien noir ou de chacal, représentation du dieu Anubis, était dans l’Égypte ancienne porté par les prêtres quand ils embaumaient un cadavre pour l’empêcher de se corrompre ; Anubis avait le pouvoir de faire passer le mort dans une autre vie, pouvoir délégué aux embaumeurs. La mort est bien présente dans les poèmes mais la vie naissante ou renaissante l’est également, toutes deux posées comme toujours imprévisibles, ce qu’énoncent les premiers vers d’un poème cité d’Emily Dickinson :

Nous ne savions pas que nous allions vivre —

Ni quand — nous allions mourir —

C’est dans la vie de tous les jours, dans ce monde où le travail occupe une grande partie du temps à vivre qu’est ressentie la brutalité d’une disparition, qu’est éprouvée fortement la venue d’une naissance. Le caractère énigmatique de cette balance mort/naissance est mise en relief par le renvoi à un lointain religieux qui prétendait maîtriser « l’éclat du désastre » et « le commencement du temps ».

Le narrateur a échappé à la mort à la suite d’un AVC et il connaît alors l’examen qui aboutit à une image précise du cerveau ; homme du livre, il compare immédiatement le résultat à un texte qui exigera une lecture, « je suis le livre qui s’imprime / pour des yeux experts. Les "images" fournies par la machine rendent compte de ce qui n’est pas visible, semblable à des « mots obscurs », comme s’il s’agissait de hiéroglyphes que traduit le travail patient de spécialistes, et il est alors proposé une « édition nouvelle inconnue » de la personne. Le parallélisme entre l’époque de Khéops et le présent apparaît encore à propos d’un patient à l’hôpital ; depuis le début du XXIe siècle, les savants ont déchiffré les notes concernant la construction de la grande pyramide, et sont analogues celles du « cahier de transmission » qui suit l’évolution de la maladie.

Quoi que l’on relève au fil des jours, « l’agonie » survient sans que les proches puissent la prévoir. C’est ce passage du vif au mort qui est interrogé ; dans le silence de la chambre est « guetté le moindre signe » ; c’est lorsque l’on entend à nouveau le trafic de la rue, qui ne s’était pas interrompu, que l’on comprend : « elle a disparu ». Énigme que rien ne peut résoudre et François Rannou use de comparaisons pour en faire percevoir le caractère, par exemple avec une allusion au regard de La jeune fille à la perle de Vermeer impossible à déchiffrer. Ou constater que, la tombe ouverte étant vide, le mort a retrouvé la vie — au moins si l’on croit à la divinité du Christ. Ou encore « retenir l’enfance par les bords dentelés d’une photographie ». Par les mots, oublier la disparition à 84 ans d’une proche et ne se souvenir que de la fillette qu’elle a été « à l’autre bout du temps ».

Cet autre bout du temps revient sans cesse dans Le Masque d’Anubis. La fillette au pensionnat traverse le dortoir pour longuement regarder par la fenêtre le parc, soit le dehors, les arbres, le vivant. Un autre personnage « de sa / fenêtre (…) voit les premières fleurs aux branches ». Le narrateur, lui, s’approche de la fenêtre pour chasser ce qui l’emprisonnait et voir son « vrai visage ». Pourtant, si l’on peut constater le mouvement de la vie à la mort, rien ne semble donner une clé pour le comprendre ; un poème titré "Méditation" met en scène un homme qui « pisse contre le tronc d’un prunier » ; il est donc ancré dans la nature et tout dans ses pensées, mais « aucune langue connue ne peut / traduire son désir d’origine ».

Même si les renvois aux mythologies sont réguliers, aucune religion ne donnera une réponse satisfaisante — que l’on se tourne vers l’Égypte, vers Asclépios (foudroyé pour avoir ressuscité un mort) ou la résurrection christique. Il reste à refuser d’abord d’être assujetti au monde de l’enfermement et vivre les changements, qui se répètent toujours dans le même ordre, des éléments naturels : le « temps nôtre » est celui de l’orage qui éclate, de la pluie, puis des nuages. Gage de continuité qui satisfait toute attente, « la pluie tombe / n’est plus une espérance / vaine me dit-elle ». C’est cette continuité qui ouvre la voie vers l’Autre, vers la « nouvelle aimée » — « l’Opale » — et vers l’écriture. L’absence de toute réponse suscite la mélancolie, le doute dans ces vers de tenue classique, mais la fin du livre suggère un nouveau départ qui annule toute question :

(…) la nouvelle aimée selon mon rêve inaugure

cette nuit me rejoint laisse glisser sa robe safran

n’est-ce pas là d’une audace inouïe la seule vraie décision ?

François Rannou, Le Masque d'Anubis, peinture de Michème Riesenmey, Des Sources et des Livres, 2023, 60 p., 15 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 23 décembre 2024.

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

25/01/2025

Christian Dotremont, Les grandes choses

Chronique

2

Réel qui ne tient debout

que par la faux du temps

réel prêt à mourir

et se haussant sur ses talons

brave pour paraître grand

la mort pouvant le tailler mieux

qui ne fait que le menacer

comme il est de son devoir

et parfois l’attention du réel

faiblit il tremble sur ses jambes

et parfois l’attention de la mort

faiblit elle le frappe vraiment

il tremble sur ses jambes

mais la mort se reprend vite

comme ill est de son devoir

et le réel se reprenant

comme il est de son devoir

vite redevient de fière faction

Christian Dotremont, Les grandes choses,

anthologie poétique 1940-1979, édition

Michel Sicard, Poésie/Gallimard, 2025, p .309.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian dotremont, les grandes choses, réel, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

24/01/2025

Christian Dotrement, Les grandes choses

Gladys en allée

Gladys en allée, vers les dix heures du matin en 1952. Christian observa tout de suite le tas d’extrêmes diversités qu’elle lui laissait : des souvenirs encore chauds de joie de Tervuren et de Copenhague même, des draps par exemple, des épingles à cheveux, une fragrance, des aquarelles et des photographies, tout un bol de soupe, fort peu de vin et d’aspirines, énormément de vide, avec un désespoir encore trop lourd pour grossir : plus tard, oh beaucoup plus tard, ailleurs, revenant seul à Tervuren, il s’aperçut que ce désespoir l’empêchait, non certes de retrouver là une épingle à cheveux encore, mais de trouver à la vie un autre goût que de pourriture.

Christian Dotremont, Les grandes choses, anthologie poétique, 1940-1979, édition Michel Sicard, Poésie/Gallimard, 2025, p. 324.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian dotrement, les grandes choses, rupture, désespoir | ![]() Facebook |

Facebook |

23/01/2025

Christian Dotremont, Les grandes choses

Moi qui j’avais

I

Moi qui j’avais pensé

qui pensais je me disais j’argauais

Étant sale qu’un peu de propreté

qu’une éponge de lit

Étant debout qu’un peu de

glissement conviendrait j’avais pensé

Qu’un peu de foin

ne convenant pas à mes systèmes

Conviendraient je veux dire changeraient

ma vie qu’un peu de foin

Et j’ai donc bu ce langage

j’ai regardé ces yeux

À perte de vue à perte

étant sale étant debout pensé

qu’à perte d’élocution à

perte de sens je trouverais

Un peu beaucoup une

ombre de lumière

Étant pensé qu’un peu de changement

me ferait du bien un peu de foin

ChristianDotremont, Les grandes choses, Anthologie poétique, 190-1979, édition Michel Sicard, Poésie/Gallimard, 2025, p. 117-118.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian dotremont, les grandes choses | ![]() Facebook |

Facebook |

22/01/2025

Christian Dotremont, Les grandes choses

Les garanties mythologiques de la nature

ARBRE (L’) Il est i mais à l’ouvre. De cette contradiction catastrophique prend appui la foudre pour le frapper. Il verse des pommes dans le tablier de la pesanteur, mais parfois sans être remarqué les lance dans le mystérieux univers de l’air : ainsi naquit en automne la terre, qui n’point encore perdu la vitesse acquise.

L’HORLOGE — C’était un cadeau de Mme Ourlet. Neuf heures sonnèrent.Les concierges virent passe r un vieux eau, chargé de petits paquets prometteurs.

À Noël on dut faire venir un ouvrier pour dégager la porte d’entrée. Mais le cadeau ne cessa pas un instant de fonctionner.

JURY (LE) — Quand le condamné entra la populace se tut. Le magistrat sanglotait, les bras ballants.

Christian Dotremont, Les grandes choses, anthologie poétique 1940-1979, édition Michel. Sicard, Poésie/Gallimard, p. 99.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian dotremont | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2025

Christian Dotremont, Les grandes choses

Où plus un chat ne vient

Je suis gardien de phare sur la mer en faillite

une vague après l’autre

Je cuis mon déjeuner sur le feu des naufrages

je suis gardien de phare.

Dans mon phare en faillite un naufrage après l’autre

je n’ai plus d’uniforme.

Est venu le gérant des choses maritimes

en ciré de gala.

M’a demandé les clefs de mon habitation en forme de betterave

Lui a dit le bonjour et lui ai fait du thé

avec l’écume de ma pipe.

M’a remis un papier timbré dans une bouteille

naguère de cognac.

Me suis enfermé et lui ai jeté les clés

adieu mon capitaine.

Je suis gardien d’épaves sur la mer en faïence

où plus un chat ne vient.

Christian Dotremont, Les grandes choses, Anthologie poétique, 1940-1979, édition Michel Sicard, Poésie/Gallimard, 2025, p. 84-85.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian dotremont, led grandees choses, chat, naufrage | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2025

Alexis Pelletier, Là où ça veille

dans ce récit c’est peut-être quand je n’arrive

à rien que la mort fat entrevoir dans la fin

du monde quelle signe toujours une masse

obscure une angoisse, un effroi sans nom

c’est là

que me vient l’envie de te prendre dans mes bras ou

plutôt que tu me prennes absolument

ça

répond au besoin de consolation intact

impossible à rassasier

je ne connaissais

pas le livre de Stig Dagerman quand Maman

est morte je ne te connaissais pas non plus

Alexis Pelletier, Là où ça veille, Tarabuste, 2025, p. 115.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexis pelletier, là où ça veille, consolation, angoisse | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2025

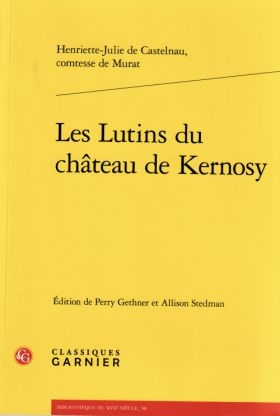

Murat, Henriette de Castelnau, comtesse de, Le château de Kerbosy : recension

Entrer dans Les Lutins de Kernosy (1710), c’est retrouver l’usage de la langue de la seconde moitié du XVIIe siècle, celle de Madame de Lafayette par exemple, précisément dans ce que l’on désigne par "roman de loisir", genre alors très apprécié. C’est aussi apprendre que s’est alors développée une littérature oubliée qui comprenait, outre ces romans, des contes de fées, de fausses correspondances, des poésies, des chansons écrits aussi par des femmes. On connaît encore les contes de Marie-Catherine d’Aulnoy et les poésies d’Antoinette Deshoulières (rééditées dans Poésie/Gallimard, 2024), mais les noms d’Henriette de la Suze ou de Françoise Pascal, comme celui de la comtesse de Murat (1668-1716), ne sont un peu familiers qu’à des historiens de la littérature. L’œuvre de cette dernière, en partie rééditée depuis la fin du XXe siècle, permet de découvrir ce que l’on ignore le plus souvent, l’existence d’une littérature que l’on qualifie aujourd’hui de féministe. Madame de Murat, ce que rappellent ses éditeurs, a souffert de ses choix : elle était lesbienne et a toujours refusé le rôle imparti aux femmes dans une société où elles avaient fort peu de place ; condamnée à l’exil en 1702, elle passe sept années à la prison de Loches, près de Tours. Elle a défendu, notamment dans Les Lutins de Kernosy, un statut qui, sur bien des points, n’a été acquis qu’au XXe siècle et n’est encore pas unanimement accepté.

L’intrigue du roman est construite pour mettre en valeur tout ce qui, selon madame de Murat, devrait être adopté pour que les femmes aient des droits égaux à ceux des hommes. Les événements se passent pour l’essentiel dans le château d’une vicomtesse en Bretagne, pas très éloigné de Rennes ; elle est la tante des deux jeunes filles héroïnes du roman, reçoit beaucoup et loge ses invités — ce qui facilite la continuité du récit. — propriétaire et hôtes appartiennent à une noblesse fortunée. Les "lutins" sont deux jeunes nobles amoureux des nièces ; ils jouent la tradition des demeures hantées pour transmettre des messages par le conduit de la cheminée des chambres. Les couples d’amoureux finiront tous par se former, y compris l’un d’entre eux qui semblait échapper à une issue heureuse ; une jeune femme a été contrainte à l’union avec un homme riche, ami de son père ; cet époux non choisi tombe gravement malade et, avant de décéder, reconnaît avoir fait le malheur d’un couple possible : il fait du jeune homme son héritier et conseille vivement à sa bientôt veuve de l’épouser.

Madame de Murat développe ses idées à partir de ce schéma simple et le récit s’achève selon les principes qu’elle défend, « Enfin l’amour avait résolu de triompher dans ce vieux château et de n’y point laisser de cœurs tranquilles. » Le lecteur dira que la fin est identique à celle des romans de gare contemporains, sauf qu’aujourd’hui peu d’obstacles s’opposent à un "mariage d’amour" ; à la fin du XVIIe siècle, le choix de l’époux appartenait au père, fille ou garçon ne pouvaient songer à s’y opposer. Les positions de l’auteure, propres plus tard au féminisme, sont plus dans le ton des Lumières que dans le traité de l’Éducation des filles de Fénelon paru un peu plus tôt (1687). Même si les hommes conservent le privilège de l’action dans le monde, les femmes devraient recevoir un bagage intellectuel équivalent au leur.

Dans la micro-société du château, les femmes ont d’ailleurs dans certains cas un rôle social équivalent à celui des hommes ; elles assistent aux pièces de théâtre, les commentent et participent largement aux discussions et aux jeux (y compris les jeux d’argent) qui suivent les repas, passant même une nuit entière à profiter des loisirs. Elles ont aussi un œil et des propos critiques vis-à-vis des hommes ; un noble venu de Rennes, Monsieur de Fatville, dont l’apparence correspond à son nom, est brocardé par les deux nièces, « À la vérité, c’est un fat ; il en faut au moins un pour servir de risée à la compagnie », dit l’une. Quand la vicomtesse entend obliger une de ses nièces à épouser un homme riche pour éponger ses propres dettes, la jeune fille, sans s’opposer frontalement, travaille avec ses amis, femmes et hommes, à changer le point de vue de sa tante. Une autre noble accepte sans jalousie le mariage de l’homme aimé avec une autre femme ; il deviendra riche et ne sera pas éloigné d’elle : le lecteur en conclut qu’elle sera sa maîtresse.

Cette noblesse jouit des plaisirs qu’on aurait cru propres à la Cour (que quelques-uns fréquentent) ou à la ville ; on compose et on lit des poèmes galants, on chante des madrigaux sur des airs à la mode, on boit du café et du chocolat (boissons réservées alors à un public plus qu’aisé), on fait aussi venir des musiciens pour accompagner les danses, une troupe de comédiens pour y jouer des pièces d’auteurs à la mode ou devenus "classiques" dès la fin du XVIIe siècle, Corneille, Racine, Molière : à chaque séance, une tragédie et une comédie ; les éditeurs du roman analysent la relation entre certaines pièces et l’intrigue ou tel personnage — Le Bourgeois gentilhomme ou Bérénice, par exemple. L’un des personnages principaux n’hésite pas à jouer la comédie en se faisant passer pour directeur d’une troupe de comédiens, qui ont alors un rôle dans l’intrigue et une partie des personnes présentes ignore assister au théâtre dans le théâtre.

Le roman est accompagné d’un appareil critique nécessaire, les habitudes sociales de la fin du XVIIe siècle sont fort éloignées des nôtres : l’introduction renseigne utilement sur le « roman de loisir » comme sur la vie théâtrale et sur l’œuvre de Madame de Murat ; une bibliographie de ses œuvres en précède une autre, générale, sur la période. On approuve les éditeurs qui voient dans Le château de Kernosy un roman qui « éclaire un moment de transition, littéraire et intellectuelle » et « annonce un des courants dominants dans la production romanesque de l’époque des Lumières ».

Murat, Henriette Julie de Castelnau, comtesse de, Les Lutins de Kernosy, édition Perry Gethner et Allison Stedman, Classiques Garnier, Bibliothèque du XVIIe siècle, 2024, 192 p., 28 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 11 décembre 2024

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2025

Alexis Pelletier, Là où ça veille

loge 12 et place quatre-vingt 11-et-12

novembre 1980 jeudi

20 les places à 20 francs chacune

écrit sur

les billets conservés dans le programme de

la soirée que je viens de retrouver j’avais

dû faire la queue la nuit du mercredi 5

ou jeudi 6 pour acheter les places les

moins chères qui permettaient encore de voir

la quasi-totalité de la scène sauf

ici le fond de la scène côté jardin

les guichets ouvraient je crois le matin 11 heures

ce devait être en pleines vacances scolaires

le premier café ouvrait autour de 5 heures

il y avait toujours quelque monsieur gentil

qui m’offrait un chocolat et qui volontiers

arait trempé dedans sa queue pour ma bouche ou

mon cul de jeune Tadzio tout blond et bouclé

malgré ou grâce aux boutons d’acné

ingrate

est l’adolescence

mes parents ignoraient tout

du monde des fêlés d’opéras

avant qu’on

vende tout par Internet

je ne laisserais

pas un ado de 16 ans faire de nuit la

queue devant Garnier ou Bastille

autre version

du vierge du vivace et du bel aujourd’hui

ils étaient déjà dépassés par le monde et

tout cela s’est passé juste avant le sida

Alexis Pelletie, Là où ça veille, Tarabuste, 2025, p. 76.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexis pelletier, là où ça veille, opéra, sida | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2025

Alexis Pelletier, Là où ça veille

nous sommes venus mon père et moi à l’appel

je l’ai vu embrasser le front puis

repartir

encore aujourd’hui je ne sais à quel moment

la douleur le saisit et quel

sens prit la mort

de sa femme je me le demande

aujourd’hui

après beaucoup d’années

il y a un silence

et je

ne sais pas quand j’ai vraiment pris conscience que

c’était fini comme Myriam l’a dit et le

sens des mots reste sans aucune prise dans

la mort de l’autre et dans le deuil qui s’installe et

surtout quand celle-ci vient d’arriver pourquoi

avec la lumière

un souvenir

assez sombre

Alexis Pelletier, Là où ça veille, Tarabuste, 32025, p. 11.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexis pelletier, là ou ça veille, mort, douleur | ![]() Facebook |

Facebook |