16/01/2025

Franz Kafka, Fiches : recension

Des fragments en réseau

Les textes réunis ici ont été plusieurs fois publiés sous les titres de Considérations sur le péché, la souffrance, l’espoir de la vraie voie et deAphorismes de Zürau. Le premier date de 1931, interprétation de l’ensemble qui oriente la lecture, par Max Brod, ami de Kafka, pour la publication en allemand dans un regroupement de textes brefs. Les fragments, écrits entre le 18 octobre 1917 et le 28 janvier 1918, dans la campagne de Zürau où sa sœur Ottla tenait une ferme, sont tirés de deux cahiers et ont été recopiés par leur auteur, dans l’ordre de leur rédaction, sur des feuilles préalablement numérotées ; on ignore si un classement et une publication étaient prévus. Pour Robert Kahn, tels qu’ils nous sont parvenus, leur « signification est donc nécessairement fragmentée, aléatoire » (…) « Kafka lui-même, ou son lecteur, peut laisser faire le hasard, les combiner, tirer les cartes »1.

Le second titre, le plus souvent repris dans diverses traductions, convient mal, notamment parce que certains fragments sont de brèves narrations et que d’autres ne répondent pas à ce que l’on entend par "aphorisme". Robert Kahn suit aussi sur ce point l’éditeur allemand Roland Reuss ; il a proposé de remplacer "aphorisme" par d’autres mots, avec l’idée toujours que « Chaque texte renvoie à l’ensemble de tous les autres, tout en gardant sa singularité », et il s’est arrêté à « Fiches », après notamment "feuillets" (qui répond à Zettel, choisi par Reuss) et "rhizome" emprunté à Gilles Deleuze pour l’idée de réseau, de prolifération propre à ces fragments.

On peut évidemment écrire que l’on va retrouver dans l’ensemble des Fiches la reprise de thèmes anciens, mais pensés par Kafka, également dans d’autres textes — le péché originel, le bien et le mal, le caractère indestructible de l’homme, la peur, le monde spirituel et le monde sensible, la mort. À Zürau, il lisait Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer, tous auteurs qu’il connaissait bien et dont les orientations peuvent se recouper avec les siennes. Certains ont pu lire aussi dans ce rassemblement de textes brefs des éléments de la religion juive en accord avec le fort intérêt que Kafka portait à la culture juive, il a d’ailleurs un peu plus tard fait part de son regret de ne pas partir en Israël2. Ce qui apparaît d’abord à la lecture, c’est le fait que les fragments rassemblés se caractérisent par leur discontinuité, précédés ou suivis de notations diverses, par exemple avant la fiche 75 : « Le maître a la véritable, l’élève la permanente absence de doutes », après la fiche 47, forme du Journal : « nuit de tempête, dans la matinée télégramme de Max, armistice avec la Russie ».

L’édition adoptée, sous forme de fiches, restitue le fait que les écrits recueillis se succèdent sans ordre, suggère au lecteur de les associer à son gré. Chacun peut construire sa lecture, en rapprochant des fiches consacrées à des sujets proches. On peut prendre l’exemple du "chemin", présent dans la première fiche :

Le vrai chemin va sur un câble, qui n’est pas tendu en hauteur, mais juste au-dessus du sol. Il semble plus destiné à faire trébucher qu’à être parcouru.

Peut-être y a-t-il là une référence à une histoire hassidique ou pensera-t-on, avec "vrai chemin", à d’autres traditions. Cet énoncé est aussi une manière métaphorique de constater que le "vrai chemin" pour vivre, s’il existe, est riche en difficultés à résoudre quand on les rencontre. Ou que décider qu’il est un "vrai chemin" est s’exposer à toutes les déceptions, qu’il ne sert à rien de dessiner l’avenir ; cette interprétation est à rapprocher du contenu de la fiche 104, dans laquelle Kafka cerne ce que l’on peut comprendre comme étant liberté de l’homme :

[…] Troisièmement [l’homme] est libre en tant qu’il a la volonté, comme celui qu’il sera à nouveau un jour, de traverser la vie sous n’importe quelle condition et de laisser ainsi tout venir à lui, en fait comme sur un chemin certes disponible, mais en tout cas si labyrinthique qu’il ne laisse intacte aucune parcelle, même la plus petite de cette vie.

Rien n’empêche à la lecture du premier fragment cité de reconnaître une marque d’humour — d’humour juif — : le chemin prétendu vrai est un traquenard, il semble pouvoir satisfaire alors qu’il n’aboutit qu’à une chute, et l’on sait que la chute est un des ressorts favoris du comique (cf. Buster Keaton). On peinera peut-être à choisir une solution parce que le retour du chemin (qui traduit chaque fois l’allemand Weg) dans les fragments ne permet pas d’adopter une interprétation, ce qui ne surprendra pas un lecteur de Kafka. Ainsi, avec la fiche 15 : « Comme un chemin en automne : à peine est-il entièrement balayé, qu’il se recouvre à nouveau de feuilles mortes ». Qu’est-ce qui est ici « comme un chemin » sinon, à nouveau, la vie, soit ce qui est avant tout constamment instable, changeant ? Le fragment 26 dirige vers une autre piste, indiquant un projet avant le parcours, seulement implicite auparavant, mais inatteignable faute d’une voie possible : « Il y a un but mais pas de chemin ; ce que nous nommons chemin est hésitation ».

Ce qui importe, en lisant et relisant ces fiches, parfois énigmatiques, est de ne pas arrêter une signification (cf le titre retenu par Max Brod) ou de les classer dans un genre, aphorisme ou autre. Tel énoncé insiste sur le fait que l’homme ne peut se conduire comme il l’entendrait, empêché par une culpabilité que rien ne peut effacer, un autre dans sa brièveté a la force de l’évidence pour affirmer la liberté : « Une cage vient chercher l’oiseau » (fiche 16) — l’oiseau, lui, n’ira jamais chercher la cage. Kafka, dans ses échanges avec Gustav Janouch au début des années 1920, lui avait dit que l’artiste était « un oiseau plus ou moins bariolé pris dans la cage de son existence » et avait complété ainsi, « Moi, je suis un oiseau impossible. Je suis un choucas, — "une kavka" » (p. 17).

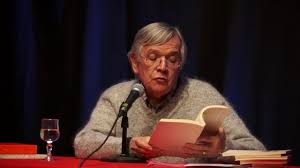

Les éditions Nous ont édité les fiches dans un coffret ; le recto présente la traduction, le verso la version originale numérotée. Le traducteur a insisté sur la notion de réseau et l’éditeur a inscrit les fragments dans un ensemble ; elles sont accompagnées, d’une double série de dessins, Le cercle restreint et Les environs de l’impossible, de Marc-Antoine Mathieu, fortement influencé par l’œuvre de Kafka dans son activité de bédéiste. Mais l’intégration dans un réseau est plus complexe : des QRcode donnent accès au lecteur sur Youtube aux fiches et aux dessins, aux Journaux et aux Derniers Cahiers de Kafka (traduits par Robert Kahn aux éditions NOUS), avec lecture par Denis Lavant et accompagnés de musiques de Wilfried Wendling. Une belle édition pour le centenaire de la mort de Kafka !

1 Robert Kahn, « Déclasser les « Aphorismes de Zürau »» dans L’Œuvre inclassable,

Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2015, publiés par Marianne Bouchardon et Michèle Guéret-Laferté

(en ligne : « Déclasser les « aphorismes de Zürau ».

2 voir Gustav Janouch, Kafka m’a dit, traduction Clara Malraux, Calmann-Lévy, 1946.

Franz Kafka, Fiches, traduit et présenté par Robert Kahn, Notice de Jean-Patrice Courtois, éditions NOUS, 2024, 35 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 29 novembre 2024.

Publié dans Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, fiches : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2025

Jean-Loup Trassard, Caloge

Mer bientôt blonde sur ses orges, mer chevelue de seigles roux. Nous sommes là simplement pour voir. Pour marcher de façon précaire au bord d'une sphère sur son orbe. Et nous croyons que rien n'entame le regard de l'homme vers la mer.

Marée montante du blé vert, reflux des pailles qui laissent le chaume aride. Dans l'étendue de ciel béant les oiseaux n'ont pas coutume de se percher, ils nichent sur le sol, faute de branches passent en élévation, ou chutes, leur vie criante. Alouettes que leur chant maintient hautes, qui soudain tombent en deux ou trois paliers, et devant notre étrave le vol de l'œdicnème. D'entre les vagues céréales mûrissantes sort l'appel d'une caille, nous la nommons.

Sensible à cette respiration longue qui nous fait sur les champs monter descendre, à l'ample courbe qui jusqu'au lointain baisse relève les champs avec lenteur, nous allons sous la voile du ciel tendu, à chacun pour seule mâture sa verticalité, d'espace ivres.

Jean-Loup Trassard, Caloge, Le temps qu'il fait, 1991, p. 28.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, caloge, orge, champ | ![]() Facebook |

Facebook |

14/01/2025

Paul Celan, Partie de neige

À ton ombre, à ton

ombre toute mal-sonnée aussi,

j'ai donné sa chance.

elle, elle aussi

je l'ai lapidée à coups de moi-même,

moi le droit-ombré, droit

sonné —

étoile à six branches

à laquelle tu as

adonné ton silence.

aujourd'hui

adonne ce silence où tu veux,

catapultant du sous-sacralisé par l'époque,

depuis longtemps, moi aussi, dans la rue,

je sors, pour n'accueillir aucun cœur,

jusque chez moi dans le pierreux-

multiple.

Paul Celan, Partie de neige, édition bilingue,

traduit de l'allemand et annoté par Jean-Pierre

Lefebvre, Seuil, 2007, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, partie de neige, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

13/01/2025

Paul Celan, Pavot et mémoire

Louange du lointain

À la source de tes yeux

vivent les filets des pêcheurs d'eaux folles.

À la source de tes yeux

la mer tient sa promesse.

Je jette là

un cœur qui a vécu parmi les hommes,

jette bas mes vêtements et l'éclat d'un serment :

Plus noir dans le noir je suis plus nu.

Infidèle seulement je suis fidèle.

Je suis tu quand je suis je.

À la source de tes yeux

je suis emporté et je rêve de rapine.

Un filet a pêché un filet :

nous nous séparons enlacés.

À la source de tes yeux

un pendu étrangle sa corde.

Paul Celan, Pavot et mémoire, traduction de Valérie

Briet, Christian Bourgois, 1987, p. 69 et 68.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, louange du lointain, pavot et mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

12/01/2025

Pierre-Jean Jouve, Danse des morts

n

Cadavres

La Mort

Mes cadavres, mes cadavres !

Rampe, ta chair à demi morte,

Combattants d'hier,

Sur ce terrain-là.

Le reconnais-tu ?

Tu y courus, bête sauvage.

— Et regarde :

Cadavres, cadavres !

Des horizons et des marées !

Pacifiés, déchiquetés, les vieux, les jeunes,

Épaisseurs sur épaisseurs dans la terre cadavéreuse,

Brassés par la pluie,

Arrachés par celui qui passe,

Et labourés, et retournés,

Chaque jour par les obus tenaces,

Morts que la mort tue, fusille, crève et fait éclater

Encore !

Ceux de six mois, ceux de deux jours,

Et des terrains morts qui reviennent à l'air ;

Le compagnon qui rigolait la veille :

« T'en fais pas »,

Le voilà,

Torse planté en terre, et la tête penchée,

Avec le ver de ses lèvres entre ses joues,

Te regardant, d'un regard clair !

Restes séchés

Sur les plateaux, pendus aux réseaux de fer.

Par un seul jet de mitrailleuse, hachés ;

Des têtes noires, grouillant de vers,

Fémurs, dents pointues et képis,

Dans un bitume de terre paisible

Qui dévore...

Et les moins anciens, avec leurs rats sous eux,

Et les neufs, figures vertes, puanteur...

Pierre Jean Jouve, Danse des morts [1917], dans Œuvre I, édition établie par Jean Starobinski, Mercure de France, 1987, p. 1591-1592.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-jean jouve, danse des morts, cadavre, guerre | ![]() Facebook |

Facebook |

11/01/2025

Jean-Loup Trassard, L'espace antérieur

Du pain, très cuit, croûte de préférence, en telle quantité que le bouillon disparaisse, tout entier bu par les croûtes trempées, brunes ou noires, qu'il écrasait avec sa cuiller en bouillie épaisse, un morceau de beurre, un peu de crème fraîche : le régal de mon père, qu'il appelait panade. Quand il revenait d'un voyage d'affaires, deux trois jours, parfois moins, en Bretagne où il allait voir les maires, retraiter ses contrats, visiter les marchés emplis de coiffes et de paniers, de carrioles et de volailles, il se lavait et se couchait. Au lit, il se faisait servir une panade très chaude dans un bol de terre. Après mon bain j'avais dîné seul, on m'amenait à lui pour que je rentre dans le lit, qui n'était qu'à une place, pour assister à son repas. Nous étions serrés, j'entends la cuiller racler le bol de terre. Il est même arrivé que mon père me fasse goûter la panade, je trouvais le pain trop brûlé. Ensuite on lui apportait deux œufs à la coque qu'il mangeait avec pain et beurre, écrasant toujours la coquille quand elle était vidée. Il posait le plateau par terre et me racontait une histoire. Il inventait pour me faire rire des suites de péripéties semblables à celles qu'il avait aimées, étudiant à Paris, dans les films comiques, Max Linder, Laurel et Hardy, Charlot. C'est quinze ans plus tard, en voyant de tels film, que j'ai compris d'où venaient ses personnages sautillants, le gros bonhomme, l'échelle et le pot de peinture, le petit chien qui passe entre les jambes, le commis du pâtissier qui justement livre une pièce montée...

Jean-Loup Trassard, L'espace antérieur, Gallimard, 1993, p. 53-54.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup brassard, l'espace antérieur, panade | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2025

Jean-Loup Trassard, Ouailles

Franchie l'Aigue Blanche au pont de bois, c'est d'abord un chemin de tracteurs dans les prés, l'herbe haute, grossière, très fleurie, mauvais foin. Puis, quand on bute sur les premiers arbres, un sentier tout de suite montant. À l'ombre mais ne voyant plus la montagne, l'éprouvant. Poussière, ou pierraille, ou aiguilles de pins, le sentier nous tire par lacets, contourne des effondrements, propose quelques variantes, brefs raccourcis, s'efface dans la traversée d'un torrent (tortueuse traînée de pierres grises, entassement de branches blanchies, peut-être un tronc entier, mais peu d'eau) et reprend de l'autre côté. Avant que d'arriver aux prairies on ne voit pas la montagne, on la ressent, dès les premiers pas. Caché sous des mètres de neige en hiver, le sentier ancien est sec maintenant, usé à nouveau d'une façon infime, terre, cailloux. C'est tout de suite, encore, de plus en plus, l'affrontement des jambes lasses, et capables pourtant, au phénomène de la montagne (de petite montagne, que j'aime parce qu'elle n'est pas, justement, une paroi pour l'alpinisme mais montagne pour les moutons, les arbres, les oiseaux). Muscles et tendons, pliement au genou, le fémur, de la tête, pilonnant son mortier iliaque, les jambes rythmées lentement mais tenaces hissent par l'inclinaison étroite du sentier le corps et quelques impédiments au flanc de la montagne. Et l'effort de chaque pas semble dérisoire par rapport à la masse de terre.

Jean-Loup Trassard, Ouailles, textes et photographies, Le temps qu'il fait 1991, p. 74.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, oualles | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2025

Jean-Loup Trassard, Des cours d'eau peu considérables

L'eau est si claire que le fond ensoleillé reçoit l'ombre non seulement des herbes ou des feuilles qu'elle soulève mais aussi des rides et des remous qui agitent la surface et contre quoi la lumière bute, il s'en forme à travers l'eau coulante de très légères ombres sur le sable ou la vase qui tapissent le lit, elles ondulent, dansent, sans un arrêt changeantes. J'y vois même glisser de temps à autre l'ombre toute ronde d'une bulle juchée sur le courant.

Et dans le mouvement de l'eau, invisible celui des parcelles de terre qu'elle arrache, porte suspendues, abandonne. Un jour je ne serai plus sur sa rive, mais le ruisseau continuera — chansons, bulles, lumière liquide — droit en méandres alternés sur la ligne de son penchant, tantôt par bonds et à pleins bords, tantôt murmure sous l'herbe secret, comme il sort au bas de ces pages, d'avoir été dit inchangé (je le vois bien : l'encre le mime, ma plume ne l'a pas touché).

Debout, j'écoute le bruit que fait la plus petite eau sur la terre.

Entre un ruisseau et l'autre, des champs de silence entiers.

La plus longue prairie revêt, au plus ras, une vallée à peine creuse en surface de la planète, sol paisible d'un plissement, tandis que roulent les temps astronomiques. Autour, la floraison pâle des saules, sureaux, épines noires et poiriers, tout parfums, enfleuris de blanc. Des ramiers roucoulent çà et là une profondeur de campagne. Douce par ses draps de rosée, cette prairie est un berceau : mon âme s'y couche.

Le ruisseau ne cesse d'accourir à l'énigme qu'il pose.

Jean-Loup Trassard, Des cours d'eau peu considérables, Le Chemin, Gallimard, 1981, p. 120-121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, des cours d'eau peu considérabless | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2025

Jean-Loup Trassard, Inventaire des outils à mains dans une ferme

Cognée, haches & merlins

S'il ne faut ruer (c'est-à-dire jeter) le manche après la cognée, on a cette fois perdu pour ainsi dire le nom avant l'outil. Mais au mot de cognée, qui n'est plus dit, je n'oppose nulle dureté d'oreille tant il sait alentour étendre les bois du Moyen Âge, la neige, appeler surtout l'idée d'un abattage des arbres par nécessité pour se chauffer.

Durant la guerre fut retrouvé le lien direct entre un grincement d'arbre qui tombe et le crépitement du feu : le bois étant à peine sec il fallait le faire fumer sur les côtés de la cheminée. Seule excuse, un peu hâtive, au sacrifice de tel châtaignier-écusson (énorme tronc, feuillage rare, châtaignes précoces) que je regrette encore. J'ai vu tomber alors beaucoup de pieds, participant au jeu, évaluant l'entaille, tirant sue les cordes comme pour un vêlage, fêtant la chose !

Aussi malgré les défrichements agricoles et l'exploitation aérée des forêts, parce que son bruit lointain dans les brumes fait mal (que dire alors du cri inquiétant de la tronçonneuse! ), j'écrirai bien : cognée, outil de destruction. Cette incisive emmanchée triomphe en une heure, deux peut-être, de la patience séculaire de tout arbre, met à bas le domaine du vent. C'est la plus grande des haches, maniable à deux mains. Le fer souvent en est long, étroit dans le corps, large au tranchant.

Jean-Loup Trassard, Inventaire des outils à main dans une ferme, Le temps qu'il fait, 1981, p. 21-22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, inventaire des outils | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2025

James Sacré, Trois anciens poèmes mis ensemble...

Le taureau, la rose et le poème

Avec sa fesse en feu souple en soie la femme

Son visage en linges doux avec ses dentelles

Son foin les odeurs sa fouine tiède elle

Travaille à des treillis miraculeux des trames

Elle trame un piège au monde et mine ses atours

(mime ses amours)

Lui crame ses forêts tombent.

Belle elle est la rose

À cueillir au rosier, le projet d'un poème :

Qu'elle porte une épine au cœur de sa splendeur

Le désir en fleurit davantage d'ardeur

De jambes de soleil dans le jeu du poème.

[...]

James Sacré, Trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t'aime, Cadex éditons, dessin de Yvon Vey, 2006, p. 43-44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, trois poèmes mis ensemble, aimer | ![]() Facebook |

Facebook |

06/01/2025

James Sacré, Âneries pour mal braire

Dix Mini-métamorphoses de l'âne

1.

L'âne s'en va par tous les temps,

L'âne de Gabriel.

Il pleut il y a de la tourmente

Et il grêle, on voit

Du soleil aussi des fleurs, toutes les pierres

Sont à la fois dans l'herbe et dans la pluie couleurs

L'âne s'en va

Par tous les temps mêlés, ses malheurs mêlés

À son bonheur.

2.

Tamara l'a dessiné rempli de couleurs

Comme un tigre clown ! le soleil

En boule de papier mâché

Va lui tomber sur la tête ! on le retrouve roulé

Parmi les cailloux chamboulés

3.

Celui de Carmen est pointu

Et plein de pattes, en veux-tu

T'en voilà... comment le faire entrer

Avec celui de Celsa et de Pepe

Dans les mots trop convenus ?

4.

Veronica l'a mal foutu

Tout biscornu, tout tordu :

Un air de lion mandrille

Et quelque chose qui brille

Dans ses yeux malotrus.

5.

À force d'avoir son museau fin

Dans des cailloux peints mis en tas

Certainement que l'âne de Marta

Va se remplir de rouge et de crottin.

James Sacré, Âneries pour mal braire, Tarabuste,

2006, p. 42-46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, âneries pour mal braire | ![]() Facebook |

Facebook |

05/01/2025

James Sacré, Écrire pour t'aimer

Qu'est-ce qu'on fait dimanche ?

Beaucoup de gestes pour aimer sont, tout compte fait, presque rien

Malgré d'extravagantes paroles que des anges ou des chevaux s'ébrouent dedans

T'en souviens-tu comme je t'emporte à jamais dans mon cœur avec ton beau prénom presque rien,

La rengaine d'un amour impossible un dimanche et l'odeur de la brillantine

J'aimerais faire comprendre à travers la qualité rythmique et machine souple

Des mots mis ensemble.

L'effet que produit dans mon corps

La moindre complicité (roublarde ou naïve) que ton sourire accroche

A du temps qui passe entre nous ;

Non pas que je tienne à sauver des sentiments de la ruine

Mais parce que le grand bien-être et force dans le cœur.

À dire tout bonnement que je t'aime, ça ressemble vraiment

À l'ange qui galope dans tous mes poèmes : on le voit mal, mais j'écrirai toujours.

James Sacré, Écrire pour t'aimer ; à S. B., André Dimanche, 1984, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

04/01/2025

James Sacré, Donne-moi ton enfance

Un p'tit garçon, je sais plus

Si on cherche bien rien de si puéril ni de vraiment gentil dans ces années disparues. Tous autant qu'on est sait-on pas les gestes surtout méchants, tout le mauvais désir de vivre à la place de l'autre, les jeux cruels poursuivis jusque dans les tendresses qu'on avait ? Et l'indifférence du ciel qui t'emporte en ses tempêtes, l'enfance poussière et paille tout un vol de petits démons dans un grand pet du vent. Forcément que la vie sent mauvais. Faut s'y faire.

*

On finit par se souvenir de choses qu'on n'a peut-être pas vécues quelqu'un t'a raconté vieille femme du village là-bas que tu crois maintenant voir son beau visage qui t'accueille au monde maman t'avait laissé tout seul au bout du champ dans la petite voiture d'enfant, presque rien mais comme si d'un coup la parole t'était donnée avec l'autre et l'ampleur du monde... l'enfance a-t-elle commencé avec le premier souvenir qu'on a ? Et si on l'a quittée en même temps que des culottes courtes ? Personne te dira jamais. La vieille femme du village en savait rien non plus.

James Sacré, Donne-moi ton enfance, Tarabuste, 2013, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, donne-moi ton enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

03/01/2025

Paul Valéry, Tel quel

Chaque individu ne conçoit pas directement qu’il est homme — nul n’est homme — mais centre, but, base et fin de tout. Pas plus qu’il ne peut comprendre qu’il doit mourir, il ne peut comprendre qu’il n’est qu’un détail.

Et enfin il ne sait jamais les choses que par raison.

Toute morale prophétise.

La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde.

L’homme de goût est une manière d’incrédule.

Il ne croit pas à la surprise : unique loi des arts modernes.

Car la surprise est chose finie.

Paul Valéry, Tel quel, dans Œuvres, II, Pléiade/Gallimard, 1960, p. 591, 613, 615, 617.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

Images de la brume l'hiver

Photos T. H. et Chantal Tanet

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images de la brume l'hiver | ![]() Facebook |

Facebook |