11/01/2020

Félix Fénéon, Jean Paulhan, Correspondance, 19-1944 : recension

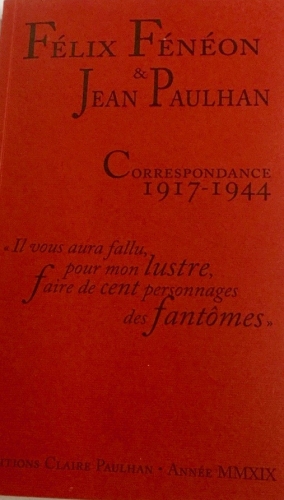

Il faut avoir le goût de l’histoire littéraire et de l’histoire de l’art pour savoir qui était Félix Fénéon (1861-1944) ; il n’a publié qu’un livre, Les Impressionnistes en 1886 (dans La Vogue, 1886) et tous ses textes sont restés très longtemps dispersés. Ce n’est qu’en 1948 que ses articles et ses Nouvelles en trois lignes ont été réunis en un fort volume, non réédité, (Œuvres, Gallimard)(1). Le découvreur que fut Fénéon était un connaisseur des impressionnistes, collectionneur, défenseur en particulier de Seurat, mais également des "arts lointains" et de l’art africain(2). La préface renseigne sur ce que fut sa vie et présente une lecture d’une correspondance un peu déséquilibrée — 92 lettres de Félix et Fanny Fénéon à côté des 11 seules lettres retrouvées de Paulhan ; quant au texte des lettres, il est abondamment annoté et enrichi de fragments de lettres, d’études et de témoignages et illustré de portraits de FF (il signait de ses initiales), de photographies, de reproductions de lettres.

En novembre 1917, Fénéon travaillait à la galerie Bernheim et Paulhan lui envoie en hommage son second livre récemment paru à compte d’auteur, Le Guerrier appliqué ; trois ans plus tard, il lui remet le manuscrit de Lalie, Fénéon, alors directeur littéraire des éditions de la Sirène, « renonce à éditer ce livre charmant », estimé trop « difficile pour les enfants ». Il abandonne en 1924 toute activité sociale et, en 1933, ses deux lettres à Paulhan (depuis 1925 rédacteur en chef de La NRF) sont de sollicitation pour des amis ; un peu plus tard, en mai 1935, travaillant à un catalogue des œuvres de Seurat, il demande des renseignements à propos d’un dessin qu’avait acheté le père de Paulhan. En mars 1937, Fénéon décline l’offre de collaborer à un bulletin inséré dans La NRF, sans doute pour « des notes ou des souvenirs », prétextant être alors dans sa retraite devenu « ignorant des choses de l’univers. » Ce n’est qu’à partir de 1941 que les relations entre les deux hommes s’établissent vraiment, qu’ils s’écrivent et se rencontrent : Paulhan envoie à Fénéon Les Fleurs de Tarbes, qui estime le livre « Inépuisable, car il faut à tant de facettes plus d’une lecture » et offre en retour un dessin de Seurat. Atteint d’un cancer de l’intestin, Fénéon quitte Paris avec son épouse, Fanny, et s’installe à La Vallée-aux-Loups, ancienne maison de Chateaubriand devenue maison de santé, à Châtenay-Malabry. Les Paulhan, Jean et Germaine, viendront les voir jusqu’à la mort de Fénéon en février 1944.

Dans une étude publiée en 1943 dans les Cahiers du Sud (reprise ici en annexe), Maria Van Rysselberghe écrivait, « Pour Fénéon, le sérieux ne commence qu’avec l’art, il ne se sent engagé que sur ce terrain-là » : on comprend qu’il ait très tôt attiré Paulhan qui décide d’écrire une étude à propos de son activité critique et, parallèlement, de rassembler ses textes dispersés ; quand Fénéon a été élu juré du prix Mallarmé, en 1943, le journal La Croix notait que « La plus grande partie [de ses textes] n’a pas été jusqu’ici réunie en volume et se compose d’études littéraires, de critiques d’art et de préfaces à différents ouvrages ». Le volume des œuvres ne paraîtra qu’en 1948, mais l’étude FF ou le critique a été lue par l’intéressé, publiée en revue (1943), puis en un volume en 1945(3). Une division du livre a pour titre "Fénéon l’énigme", on y lit, « nous savons peu de chose » de lui : malgré ses questions Paulhan ne rassemble pas les éléments souhaités sur la vie du critique qui prétexte des souvenirs trop imprécis pour éviter de répondre ; le témoignage de Fanny Fénéon confirme qu’il avait un caractère pour le moins réservé, « Il ne parle guère, ne discute pas volontiers, ne se plaint jamais et ne comprend pas la jalousie ».

Mais l’entreprise de Paulhan a néanmoins séduit Fénéon qui, lorsqu’il reçoit le sommaire de deux chapitres, répond « je suis (...) impatient de les lire dans leur ampleur » et qui, surtout, lisant le manuscrit, rectifie des dates, corrige des erreurs de graphie et propose des corrections de vocabulaire, par exemple il conseille de « Remplacer "forfanterie" par "bravade" plus juste ». Il détaille aussi son rôle dans la création d’une revue — en 1884, La Revue indépendante, qui paraît pendant un an — ou précise le lieu de publication d’un de ses articles. Jusqu’à ses derniers jours Fénéon reste un lecteur attentif, commentant à l’occasion tel livre que lui apporte Paulhan : à propos de l’auteur du Silence de la mer, publié clandestinement en 1942, il assure que « nul de la corporation, pour mêlée qu’elle soit, n’a pu écrire cette niaiserie ». Il aura le plaisir de lire diverses réactions concernant l’étude de Paulhan, dont le premier des deux articles de Maurice Blanchot.

Amitié tardive, sans doute, puisque Fénéon avait 80 ans en 1941 et Paulhan 65, mais toute de complicité littéraire et d’attentions ; les Paulhan répondaient aux demandes de Fanny et Félix, leur fournissant tabac, savon, etc., apportant par exemple à Fénéon une carte d’Afrique du Nord pour suivre les combats contre l’Allemagne nazie. La préface de Claire Paulhan conclut heureusement que leur relation, outre qu’elle a remis en lumière une œuvre, « a permis de révéler un espace critique commun, dessinant une forme de filiation théorique et morale de Mallarmé à Fénéon, de Fénéon à Paulhan, de Paulhan à Blanchot et quelques autres... »

________________________________-

- Les Nouvelles en trois lignes, données au journal Le Matin de mai à novembre 1906, sont aujourd’hui disponibles en Livre de Poche.

- Une exposition au musée du Quai Branly en 2019 lui a rendu hommage, une autre a commencé en octobre au musée de l’Orangerie, elle réunit, outre des documents, des tableaux de peintres qu’il a défendus, des œuvres d’Afrique et d’Océanie.

- FF ou le critique a été réédité aux éditions Claire Paulhan (1998) et est repris dans les Œuvres complètes, IV, Critique littéraire, I, p. 260 sv. (Gallimard, 2018).

Félix Fénéon et Jean Paulhan, Correspondance, 1917-1944, édition Patrick Fréchet, Claire Paulhan, éditions Claire Paulhan, 2019, 246 p., 26 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 12 décembre 2019

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : félix fénéon et jean paulhan, correspondance, 1917-1944, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

28/12/2019

Cédric Le Penven, Verger : recension

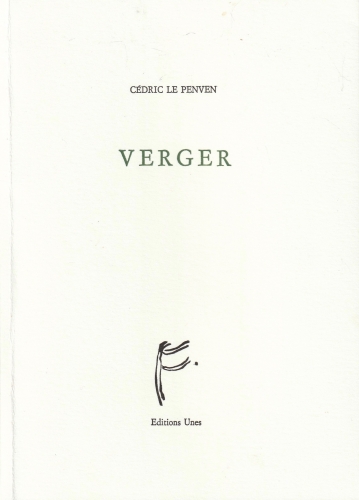

Le livre s’ouvre sur les gestes du narrateur, ouvrier à la fin de l’adolescence dans un champ de cerisiers : il ne les cueille pas pour les manger, pour les offrir mais pour que l’arboriculteur les vende ; le travail commence quand « le jour point à peine », demande soin une longue journée et, répétitif, donne le temps de penser quand on disparaît au milieu des branches, « à l’abri des regards ». Poèmes en prose autour de l’obligation pour l’étudiant de travailler pendant les vacances d’été pour « continuer d’aller à l’université » et n’avoir pas ensuite à reprendre la ferme des grands-parents. Les souvenirs d’enfance se mêlent à ce passé, moments où cueillir les fruits participait du jeu et non d’une nécessité ; est rappelé aussi que le grand-père est mort d’avoir utilisé des pesticides pour "protéger" les plantations. C’est là une première partie ; la seconde, qui occupe la plus grande partie du livre, est consacrée à la vie du narrateur dans son propre verger.

Le lecteur suit les travaux au cours d’une année dans un verger amoureusement construit et pourra être déconcerté par la précision du vocabulaire : monilia ou amandon, parmi d’autres, ne font pas partie des mots de la poésie qui a pour thème la nature, pas plus que l’évocation ou la description des travaux nécessaires, toute l’année, pour qu’un verger et un potager produisent fruits et légumes. Il ne s’agit certes pas pour Cédric Le Penven d’écrire un traité d’horticulture — on en est loin —, cependant la relation forte à la nature ne peut se dire avec des généralités et le vocabulaire d’un élève de l’école primaire, comme c’est souvent le cas ; sur ce point, on ne peut qu’approuver cette remarque du narrateur, « je n’ai jamais compris les poèmes qui accrochent une lune au coin des pages ».

On suit donc les mouvements de la nature, la lente transformation des déchets en humus, cette matière noire odorante, l’ouverture du noyau de pêcher qui aboutira à un scion à replanter ; on comprend quelle précision exige une greffe et qu’il faut apprendre à interpréter les signes de passage d’une saison à l’autre. On accepte de regarder l’arbre vivant comme un humain, « étonné d’être nu », les feuilles « affolées » sous le vent qui « hésitent » à tomber, tant le lien du narrateur à son milieu est vivant. L’écriture en laisses rythmées donne à l’ensemble son harmonie et favorise le passage du jardin à la littérature ; dans les « cicatrices boursouflées » de l’écorce se devinent des fragments de vers, d’Apollinaire ou de Baudelaire. Elle facilite également le mouvement du narrateur entre le verger et la vie personnelle, la vie sociale.

La minutie des gestes à accomplir dans le terrain, le soin des arbres ou des plantes potagères occupent entièrement l’esprit et, jusqu’à un certain point, écartent des questions qui devront être résolues, font oublier un temps des blessures anciennes non refermées. Le narrateur n’est pas dupe, le travail du verger terminé, il constate : « je suis nu dans le jour » et, dans un dialogue avec lui-même explicite l’effet d’une souffrance morale : « cette douleur qui fait parler des heures entières entre des livres, dès que tu te retrouves seul ». Le lecteur ne saura rien à propos de l’inquiétude qui le pousse à se lever à cinq heures du matin pour chercher un apaisement dans le verger. Sans doute y a-t-il ces « mots d’amour qui s’amoncellent au travers de la gorge » et qui ne sont pas prononcés, des « rancœurs inavouées » et, par ailleurs, le peu d’enthousiasme à rejoindre chaque matin le lycée, l’obligation de se construire une apparence pour l’extérieur, mais l’essentiel n’est peut-être pas là, plutôt dans « une histoire d’enfant meurtri » qui n’a pu être dite.

Que le lecteur n’apprenne rien de précis importe peu ; ce qui séduit dans Verger, c’est ce qui est écrit du va-et-vient entre les gestes au milieu des arbres et la vie sociale, le dehors et le dedans, du mouvement entre l’étrangeté de la beauté des choses et la difficulté de vivre le passé comme le présent — ce que résument les derniers mots de Verger, un vers emprunté à "Rhénane d’automne" d’Apollinaire, « l’automne est plein de mains coupées ».

Cédric Le Penven, Verger, éditions Unes, 2019, 80 p., 16 €. Cette note de elcture a été publiée sur Sitaudis le 2 décembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric le penven, verger, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

15/12/2019

Claude Dourguin, Paysages avec figure : recension

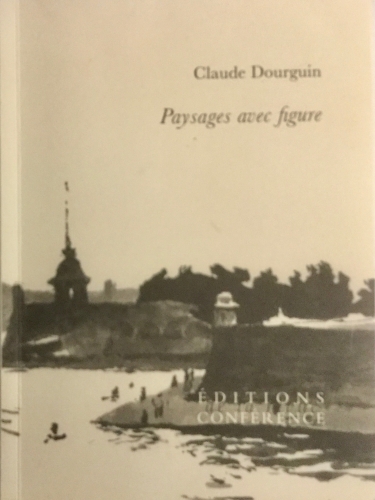

Dans ses écrits sur la peinture, Claude Dourguin a parfois décrit l’« esquisse narrative » de certains tableaux titrés Paysage avec figures, elle choisit ici de retenir des paysages qui, tous, sont des « révélateurs », « cristallisent (...) goûts et affections », habités par une figure, celle du compagnon disparu qui n’apparaît que sous la forme "il" ou partie du "on". Aucune hiérarchie entre les lieux n’est établie ; même si prédominent mer et montagne, ce qui importe est la possibilité de découvrir, apprendre — donc vivre —, et aussi de sortir du temps, de la durée quotidienne, chaque paysage devenant une « réserve imaginaire ».

En 1951, la sculptrice Barbara Hepworth disait à propos de Saint-Ives, en Cornouailles, où elle vivait, « Je fais partie du pays, un paysage marin dont les origines remontent à des centaines de milliers d’années » ; c’est un sentiment analogue qu’éprouve Claude Dourguin dans ce lieu où elle retrouve maintes traces d’un passé ancien, y revivant « la rumeur puissante qui hante le cycle arthurien » et, en même temps, le village a été construit de sorte à prendre une forme favorable pour le regard, où « les collines (...) font amphithéâtre pour observer la mer de près ». On peut être là dans le présent, dans le partage et, cependant, dans un autre temps.

L’émotion d’être, ensemble, « sans âge, relié à quelque chose de très ancien », naît également loin de la mer, dans un autre village. Il est une constante dans ce qui fait aller ailleurs — le lieu du retour à la vie "normale" n’est jamais nommé —, c’est la certitude qu’à chaque fois les heures s’émancipent de l’horloge », que rien ne peut rappeler ce qui, justement, oblige à tenir compte du temps, au fait que vivre dans une société exige une présence. Tous les paysages évoqués, parcourus à un moment ou à un autre en couple, ont permis de saisir le vif des choses du monde. À Naples, par exemple, outre la mer « dont la vue est toujours réconfortante », le visiteur s’arrête à l’un des multiples étals aux poissons pour leur « beauté simple, profuse, offerte, composition sans façon du quotidien » ; la beauté des choses de la nature — arbres, eaux, ciels — est sans cesser remarquée, décrite, et l’est aussi ce qui modifie les connaissances, change la manière de regarder le monde. Dans la vallée du Layon, avec la visite du moulin cavier de Thouancé, est « retrouvée l’humeur franche de qui parcourt, observe, mesure, analyse, comprend le paysage et lui donne sens », donc ce qui permet de vivre en harmonie avec lui. Cette harmonie ne nécessite pas toujours la variété des formes naturelles, elle naît également de la traversée du désert glacé russe quand il n’y a « nul obstacle ni présence, rien pour la [= la vue] limiter » ; alors, « espace et temps [sont] souverains, formes d’ici-bas dans leur nudité ». Paradoxe apparent : l’unité du lieu s’impose comme celle de la haute montagne quand, après un « passage ingrat », on connaît la « blancheur de révélation » de la neige. L’unité n’est pas donnée, il a fallu « s’être colleté au rocher », avoir « surmonté les moraines, bataillé », et les étals napolitains exigent un apprentissage du regard pour être perçus comme offerts.

Quels que soient les lieux parcourus, ils sont ouverture vers autre chose, parfois même ils contiennent un autre paysage ; ainsi, à partir d’une certaine dimension la forêt devient semblable à la mer (« la futaie (...) comme une mer », « on voyage en forêt comme on s’embarque pour la haute mer »), toute limite pour la vue disparaissant. Les paysages sont tremplin vers un ailleurs, l’un présente le « sortilège d’une métamorphose », l’autre, la haute montagne, fait entrer « dans un univers autre où s’opèrerait une transsubstantiation des matières ». Ils appellent aussi les souvenirs et suscitent des rêveries ; un jour, quand on s’égare dans la neige et passe la nuit près d’un feu de branchages, alors « le monde [... est] poreux au rêve, [ouvre] à la littérature et vice versa ». Certes, la nature est toujours bien présente avec par exemple, à l’île de Batz, une flore et une « faune locales (...) exceptionnelles » ou, ailleurs, avec le plaisir d’« affronter le froid et se mêler aux arbres » ; cependant la traversée du monde « jamais ne se détache vraiment des œuvres ».

Rien dans Paysages avec figure qui évoque une anthologie, mais quelques citations et des allusions suffisent au lecteur pour qu’il accompagne le mouvement du paysage aux textes, à la peinture, à la musique même. La mer, la Bretagne très présente, font apparaître Corbière, Gracq, on suit les chemins de Nerval dans le Valois et la montagne a une « unité monumentale, claudélienne » ; on se souvient ici et là de Follain, de Supervielle, de Baudelaire, de Rimbaud, de Valéry, et l’on cherche dans sa mémoire tel tableau de Klee, de Whistler, de Turner, de Constable, on retrouve un fragment du Samson et Dalila de Saint-Saëns ; etc. — une seule exception, dans le désert de l’Asie centrale, « nulle peinture, nul poème, nulle œuvre littéraire (...) ne venait (...) répondre » aux rêveries. Pour en rester aux citations, Claude Dourguin a choisi en épigraphe un fragment d’un poème de Hölderlin ("En bleu adorable") dans la traduction de du Bouchet : « Riche en mérites, mais poétiquement toujours, / Sur terre habite l’homme » : c’est, elliptiquement, énoncer un principe de vie, que l’on reconnaît d’un bout à l’autre de ses parcours.

Claude Dourguin, Paysages avec figure, éditions Conférence, 2019, 144 p., 17 €. Cette note d lecture a été publiée par Sitaudis le 15 novembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, paysages avec figure, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

25/10/2019

Isabelle Lévesque, Le Chemin des centaurées : recension

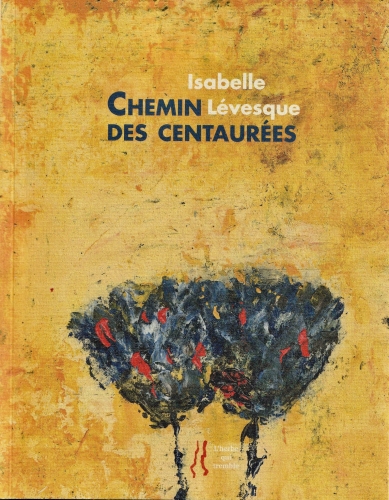

Emprunter "le chemin des centaurées", c’est d’abord accompagner la renaissance, chaque année, du monde ; le livre débute avec mars, suivent les mois jusqu’à la période titrée "Depuis le solstice". Parallèlement se construit le poème (en mai « Nous échafaudons / le poème et le blé bleu / la métamorphose ») et se vit aussi l’attente, celle de l’amour — le "tu" est présent très tôt dans le texte. Rien cependant de propositions lyriques lisses ; sans doute, « La secousse du printemps / délivre vingt fleurs », il n’empêche que d’un bout à l’autre de ce long poème, le lecteur retrouve aussi le motif de l’ombre.

Le renouvellement des choses est marqué par la couleur vive, celle du forsythia, et par les pluies, qui favorisent la naissance des plantes, le verbe "naître" est là et répété. D’autres couleurs viendront plus tard, celle des bleuets — les centaurées—, celle aussi des coquelicots ; ces deux fleurs sont associées, vivant toutes deux dans le blé, céréale de la vie ; elles symbolisent de manière récurrente la nature l’été dans la poésie d’Isabelle Lévesque. Le coquelicot a d’autres caractéristiques ; plus fortement que toute autre fleur, il signifie le caractère éphémère de toute chose, de tout sentiment, y compris de l’amour auquel le coquelicot est lié par sa couleur, comme le sang (« Amour rouge sang cerise »). Mais si « Au plein vent, le coquelicot / défend sa vie », ses pétales finissent par être dispersés et, dans la vie de chacun, « nous savons que rien ne dure ». La relation entre l’amour et les fleurs est beaucoup plus large et, par exemple, le verbe "fleurir" s’emploie aisément à propos de la relation amoureuse, ici « Des baisers fleurissent », comme dans un autre livre* où amour et écriture étaient un instant unis (« Sur tes lèvres / mes mots fleurissent »).

Le motif de l’amour est une charpente de ce poème des saisons, très vite présenté comme ce qui peut apporter la lumière, écarter ce qui rend la vie difficile, « l’amour / envahit l’ombre — miracle il croît ». Ce n’est pas pour autant que la clarté s’impose, l’ombre ne se dissipe jamais complètement, elle est là, s’éloigne peu, « quelle ombre soudain ? », « l’ombre est telle », etc., et peut-être faut-il finir par l’accepter comme partie de la relation à l’Autre, alors « le rideau laisse passer l’ombre et le soleil caché ». L’Autre, c’est toujours celui qui est attendu, dont on ne sait quand — et si — il (re)viendra ; espéré, il s’apparente à un personnage mythologique (« Ulysse, reviendras-tu ? ») ; appelé, il reste absent et l’union "je-tu" est indéfiniment reportée dans le futur ; de l’ouverture du livre (« tes lèvres promettront / promettent toujours ») à son issue (« Demain (...) / Je courrai vers ta venue »), l’Autre semble n’être qu’une image toujours — et vainement ? — poursuivie, et l’on se souvient de l’"amour lointain" du troubadour Jaufré Rudel. Le lecteur ne peut décider si le "je" s’emploie à imaginer une figure plus ou moins idéale, comme le laissent penser certains vers ; à « je t’ai cherché » correspond « Tu es toujours caché » — mais ce "je" dans ce jeu d’ombres n’a guère plus de présence (« je reste cachée »). Images fuyantes qui s’estompent, disparaissent et se reforment, comme si toute réalité n’avait de consistance que si et seulement si elle était nommée, seul le mouvement du sujet donnerait vie à l’Autre et l’intègrerait dans la nature (« Lorsque je danse autour de toi / tu deviens un nom — tu es / l’écorce et la sève »), nature vivante d’ailleurs grâce aux mots prononcés (« val d’une forêt / que j’imagine »).

L’instabilité caractérise la relation à l’Autre et le sujet ne peut lui donner une assise qu’en rêvant d’être maître du temps (« Je veux devenir le temps »), désir sans autre accomplissement que dans l’imaginaire. C’est dire qu’il est exclu de penser à une continuité (« Soyons éphémères et secrets ») et que vivre implique de reprendre sans cesse « l’impossible quête ». Il s’agit bien, symboliquement, de suivre le mouvement des saisons en sachant, ce qui est répété, que « Tout commence à peine, toujours ». La narratrice engage chaque fois sa recherche par « Je suis perdue qui va — sombre état » pour reconnaître que « Le chemin des centaurées / se donne sans compter ».

Isabelle Lévesque a consacré trois pages au peintre Fabrice Rebeyrolle dont dix peintures accompagnent les poèmes. Ses peintures toujours ressemblantes et pourtant toujours autres, parce qu’elles suggèrent sans représenter, font heureusement écho aux poèmes.

Isabelle Lévesque, Le Chemin des centaurées, peintures de Fabrice Rebeyrolle, L’herbe qui tremble, 2019, 132 p., 16 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 25 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, le chemin des centaurées, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

31/08/2019

John Taylor, Le dernier cerisier : recension

La quatrième de couverture présente le livre comme une « méditation sur le temps » ; il serait possible de réunir en un fort volume des poèmes autour de ce motif, que l’on se limite au domaine français — ou anglais, puisque John Taylor a écrit dans sa langue, mais rien de convenu dans les trois poèmes (le premier donnant son titre à l’ensemble) qui revisitent heureusement un des fondements du lyrisme.

Comment vivre le temps ? C’est peut-être dans le second poème, suite de variations sur l’expression À jamais que John Taylor l’exprime le plus nettement. Ce qui a été vécu l’est sans retour — à jamais—, mais chacun peut l’évoquer, le répéter. Les éléments dispersés du passé apparaissent alors comme un ensemble continu, parce que tout ce qui est derrière soi devient proche grâce à la mémoire et tout autant à l’imagination. Ce sont des paysages qui demeurent présents, ici ceux de la neige de l’enfance avec toutes les sensations qui y demeurent attachées. Avec les lieux de l’enfance revient, très fortement, l’image de la mère ; d’une certaine manière, le temps vécu s’organise à partir d’elle, elle est à la fois la figure du commencement (par « l’accouchement ») et la fin (par « sa mort »).

La mère est aussi présente dans le premier poème. La représentation du cerisier, arbre présent ou non, réel ou non, ramène vers la mère et vers d’autres horizons, comme la culture japonaise. L’arbre, sans lieu assigné, est perçu comme une sorte de « témoin » de tout ce qui se passe, chargé symboliquement du passé, de tout ce qui n’est plus. Il change au fil des saisons, quelle que soit sa place, tout comme l’homme (« où que tu sois / est ton pays natal ») ; chargé de fruits ou avec ses « branches nues » l’hiver, il est l’image même de ce qui change en restant le même, indépendamment de qui le regarde. C’est bien ainsi que la vie se passe pour l’homme, bien peu de ce qui se vit lui est connu (« tant d’autres choses / qui avaient eu lieu / qui ont lieu / sans toi »). Le cerisier, comme les fruits qu’il porte, comme les souvenirs, comme la reconstruction du passé, a d’abord une existence grâce aux mots, « il s’élève dans ton esprit / sur cette feuille de papier / sur cette page ». Il est élément d’un récit destiné à évoquer le changement des choses du monde.

C’est ce changement, minuscule mais qui se répète quotidiennement, avec le passage du jour à la nuit, qu’explore le dernier poème. John Taylor se souvient de la lente disparition du jour « au-dessus de la neige » : le temps semble s’arrêter alors qu’il n’est pas, ailleurs, de transition entre lumière et obscurité. Il retient ce qui se passe avec les arbres : ils restent visibles malgré la venue de la nuit et qui les regarde a l’impression qu’ils « portent de la lumière / un sombre et soudain réconfort ». Pendant ce temps, avant que tout devienne immobile, ce qui est encore perçu donne à imaginer ce que sera l’absence, figure ce que peut être aussi la nuit intérieure.

Ces mouvements de la mémoire et des mots vers le passé sont accompagnés d’aquarelles qu’on penserait aisément être le point de départ de l’écriture, tant les mots paraissent en dire les formes et les couleurs. Pour le premier poème, Caroline François-Rubino propose des silhouettes du cerisier, l’une, grise, emplit la page, d’autres sont disposées à des places différentes, plus ou moins en retrait, jusqu’à n’être plus qu’une branche, puis une ombre. Les autres poèmes excluaient toute représentation nette, et dans les nombreuses images bleues ou grises, on imagine des paysages resurgis du passé, la nuit qui approche. L’association du peintre et de l’écrivain aboutit à une méditation réussie sur le temps, chacun à sa manière mettant en relief une des caractéristiques du lyrisme, la répétition.

John Taylor, Le dernier cerisier, aquarelles de Caroline François-Rubino, Voix d’encre, 2019, np, 19 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 26 juillet 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, le dernier cerisier, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

25/08/2019

Anne Parian, Les Granules bleus : recension

Bien peu de lecteurs citadins ont la chance de découvrir une petite limace grise dans leur salade, même étiquetée "bio", quand ils la lavent ou dans leur assiette, seuls ceux qui disposent d’un jardin ou ont un voisin jardinier et généreux, ont ce privilège. La narratrice d’Anne Parian, elle, en trouve des petites et des grosses, orange ou noires, et c’est le rapport qu’elle construit avec elles qui est l’objet de ce récit à la première personne.

Une entrée en matière très générale évoque des « puissances anonymes » qui interviendraient largement dans la vie de chacun : destructrices, elles seraient plus ou moins visibles. Semblant se comporter en ignorant la présence de la narratrice, l’une d’elles en gâte les jours ; nous n’en saurons pas plus, seulement qu’elle laisse des traces et se multiplie. Le second chapitre est consacré à des animaux — la souris, le rat, le mulot — dont peu de personnes apprécient la présence, à tort selon la narratrice : ils sont en effet susceptibles, parce que mammifères, de « nous rappeler la mère qui peut-être nous allaita » : il faut noter le " peut-être " et apprécier l'humour à propos d'un anthropomorphisme répandu aujourd'hui. Le risque d’être envahi oblige, dit-elle, à les supprimer, en employant des moyens discrets. Elle mentionne la tapette, la glu et des produits chimiques dont certains à action lente permettent à la souris, selon le mode d’emploi « de regagner son nid avant de mourir ». Ce qui suscite un commentaire, « Ce à quoi je ne serais pas insensible non plus. Quel ingrat ne le voudrait pas ? » Le lecteur commence à penser qu’il lit l’histoire de quelque folie ou un récit comme en affectionnait Swift, dont on retrouve le ton neutre, distant, pour parler des faits les plus dérangeants.

Le doute n’est pas levé avec le décalage entre le propos (comment se débarrasser des souris ?) et le contenu d’une note à propos de la tapette : on apprend le nom de son inventeur, James Henry Atkinson, et comment elle fonctionne. D’autres notes viendront au fil du livre ; toutes sont données au mode conditionnel alors que l’on peut vérifier l’exactitude des renseignements qu’elles contiennent, par exemple sur la nature du mucus des limaces que la narratrice préfère désigner par « bave », ce qui rapproche l’animal de l’humain. Le contenu des notes, souvent scientifique1, contraste avec ce que fait ou dit la narratrice, surtout préoccupée par la présence des limaces.

Ce n’est qu’au troisième chapitre que ces animaux apparaissent, introduits par l’usage de « granules bleus »2, apportés par un certain Chales qui réapparaît à la fin du livre, sans que l’on apprenne quoi que ce soit à son propos ; d’autres personnages, apparemment familiers de la narratrice, n’existent que par leur prénom. À partir de là, le récit est entièrement consacré aux limaces : ce sont les variations sur la nécessité de s’en débarrasser qui conduit la narratrice « à écrire pour venir à bout de la confrontation » qu’elle a construite. « Sans limaces plus de texte », et elle note plus loin, « Je ne recule devant rien pour écrire et je les tue plutôt que pas. » On lit souvent qu’écrire serait une manière de lutter contre la mort : ici, c’est en tuant qu’elle est rendue possible…

Les limaces deviennent une obsession et il leur est supposé des intentions, une « tactique » et de la « malignité », la capacité de conceptualiser ; les interrogations à leur sujet relèvent d’une anthropologie, il s’agirait par exemple de comprendre les relations de parenté à l’intérieur d’un groupe, savoir si elles ont du plaisir à glisser. Par ailleurs, la narratrice trouve nécessaire de les apprivoiser, « au moins un peu », par crainte qu’elles viennent à bout d’elle. Cette crainte se manifeste constamment, d’une part parce que les limaces se multiplient sans cesse et pourraient revenir venger celles qui ont été tuées, d’autre part, écrit-elle, « elles savent ce que je mange, peuvent venir jusque dans la salade que je leur vole, […] elles ont appris surtout que j’écris à leur propos. » L’idée la traverse d’en élever dans un enclos et d’organiser des courses entre elles, mais il faudrait alors les réunir en les prenant avec des pinces : l’énumération oriente vers l’humour puisqu’il s’agit de pinces à épiler, à linge, à limaces — et de « pinces sans rire ».

L’essentiel semble pourtant de les supprimer par divers moyens, on peut « les donner aux poules (…), les brûler dans le sens du vent ou encore les plonger dans de l’eau savonneuse ou de l’alcool à friction » ; la narratrice rapporte qu’une dame allemande — atteinte de la maladie d’Alzheimer…, — parcourait son jardin en les coupant au sécateur. Mais cette manière de faire présente des dangers dont la narratrice est consciente : découper une limace en rondelles est possible mais, écrit-elle, « en commençant par l’arrière pour qu’elle ne s’en rende pas compte tout de suite, et alors qu’elle ne me voit pas », susceptible dans ce cas de se changer en bête féroce. Les limaces sont dessinées, classées, empaillées même, cuites, mais elle précise « Je ne les mange pas toujours ». À d’autres moments, la proximité avec l’animal est mise en avant, la narratrice souligne « la beauté de les prendre avec les doigts », remarque que ses doigts ont la même consistance que le corps des limaces, et elle s’adresse à elles (le texte est alors en italique), déçue par l’absence d’échange (« Ce qu’il y a pour moi de plus difficile, c’est leur air de m’ignorer ») alors qu’elle accepte de les voir dans son assiette.

Les notations sur les sentiments qu’on peut éprouver en tuant des limaces (« Je ne sais pas si une mère a tué des limaces avant moi, si elle les a pleurées »), la mention insistante du lien entre suppression des limaces et écriture, la présence à plusieurs endroits de jeux linguistiques3, éloignent de mon point de vue "l’histoire d’une folie". Tout comme le choix même des animaux en scène (la souris, la limace), fort éloignés aujourd’hui du quotidien d’un lecteur citadin — d’où le sentiment de gêne de certains à la lecture de certaines descriptions : se débarrasser d’une souris, pourquoi pas, mais discrètement. Récit métaphorique sans doute, mais aussi pour tous ceux qui apprécient l’humour de Swift, auquel Les granules bleus font souvent penser.

1 Par exemple, à la suite d’une liste des sortes de limaces (« petite, jaune, orange, grise, rouge, brune, ou plus grande, rose, bleue ou noire »), une note précise que les bleues « se seraient trouvées plutôt dans les Carpates (Bielza coerulans), les roses en Australie ».

2 Appât à base de phosphate de fer, présent dans la nature

3 La fin de l’un d’eux : « Ne plus tenir au lien entre dire et faire, entre ce que l’on voudrait dire, ce que l’on pourrait dire, ce que l’on saurait dire, ce que l’on aurait à dire, ce que l’on ferait dire, et ce que l’on ferait. »

Anne Parian, Les Granules bleus, P.O.L, 2019, 96 p., 12, 50 €. Cette note a été publiée sur Sitaudisle 26 juin 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne parian, les granules bleus, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

04/07/2019

Marie de Quatrebarbes, Voguer : recension

On se rapportera, pour le titre et le point de départ de l’écriture de Voguer, à sa présentation par Marie de Quatrebarbes sur le site des éditions P. O. L : il est inspiré « entre autres du film Paris is burning de Jennie Livingston (1991) sur la vie des danseurs de « voguing » à la fin des années 1980. ». Voguer succède donc, parus en 2018, au roman John Wayne est sous mon lit et au livre de poèmes Gommage de tête, tous deux également liés au cinéma américain, mais aussi à la traduction de Discipline, poèmes de Dawn Lundy Martin, auteure noire dont l’univers n’est pas très éloigné des adeptes du voguing.

Les cinq poèmes du livre sont présentés comme des prières : on peut entendre le mot comme la célébration de chaque personnage retenu, son prénom donnant le titre du poème. Les deux premiers sont consacrés à Venus Xtravaganza, transgenre, et à Pepper LaBeija, dragqueen, les deux derniers sont du côté de la littérature — Ninetto Davoli, acteur, a été aimé de Pasolini, Henrich von Kleist est un des écrivains du romantisme allemand lu et relu par Marie de Quatrebarbes ; le troisième poème célèbre un anonyme, un « garçon disparu (…) un soir d’août 2017 », mais il a pour titre un prénom féminin, "Thérèse". La construction apparaît d’autant plus rigoureuse que plusieurs éléments thématiques renforcent l’unité du livre ; ainsi, la danse et les oiseaux très présents dans le premier poème reviennent dans les suivants ; par exemple, dans le troisième, le garçon anonyme dit « qu’il a trouvé refuge dans une maison dont il est l’oiseau » et le quatrième s’ouvre avec l’image de « Nuées d’oiseaux dans les arbres. Nuées folles et folle envie de danser ».

Le choix des deux premiers personnages est politique, il rappelle que le voguing a été une forme de recherche et d’affirmation d’identité par des hommes en marge aux États-Unis — les adeptes de cette danse étaient « Jeunes, pauvres, homosexuels, noirs et latinos ». On lit aussi des allusions à la vie contemporaine, notamment à la culture de masse (la saga Twilight, les enfants Fisher-Price), mais aussi au rêve de changer de statut social (être un cadre — un « executive ») ; les luttes pour les droits civiques sont rappelées avec la mention de l’écrivain Jimmy [James] Baldwin. Plus largement, c’est la difficulté de vivre dans les sociétés contemporaines qui est évoquée à diverses reprises dans les poèmes, et tous les personnages pourraient se demander : « Sait-on où l’on est ? »

Voguer, le livre le plus achevé de Marie de Quatrebarbes me semble-t-il, peut être lu comme une longue élégie sur l’image du double ou parfois du trompe-l’œil, sur l’apparence et l’ambiguïté. Venus s’imagine en petite fille et l’un de ses désirs serait de se « déplacer sur un char tiré par des moineaux — comme la Vénus antique. Les « poses des mannequins des magazines féminins (notamment le magazine américain Vogue dans les années 1960, et les défilés de mode) » sont reprises et mises en mouvement par les danseurs de voguing, copie décalée d’un genre particulier d’images qui renvoient au luxe et, donc, à tout ce qui les exclut. Il s’agit dans ce cas d’un double impossible, le corps masculin porte ce qui socialement est dévolu au féminin, sans en avoir les attributs pour être reconnu comme femme, « ils défilent dans des costumes inventés et dansent à l’extérieur de leur corps inventé ». Et MdQ prête au garçon disparu— le poème le concernant est titré "Thérèse" — des propos qui insistent sur l’ambiguïté de tout corps, « il dit mon corps est un mélange d’homme et de femme » — ce pourquoi il donne à sa main la forme d’un miroir dans lequel on rectifie son maquillage. De là, cette proposition : « L’idéal serait de ne plus avoir de corps », que seule la mort rend possible pour annuler l’ambiguïté. D’une certaine manière, Heinrich von Kleist, en se supprimant après avoir tué son égérie, réalise la fusion du masculin et du féminin en les faisant disparaître. Une autre forme du double est proposée par l’introduction de l’automate, susceptible de reproduire les gestes humains, qui « concentre en lui tous les systèmes », et de la marionnette qui mime en déformant plus ou moins. Le garçon-Thérèse est supposé vivre « dans un théâtre de marionnettes » et, à la suite de "Ninetto", il est rappelé que Pasolini a imaginé un Othello joué par des marionnettes auxquels des « comédiens (…) donnent corps et vie ».

Voguer est aussi un livre autour de la mémoire, en particulier avec le poète grec Simonide dont la présence récurrente attire l’attention : ici, il « pleure un vieux souvenir / attablé devant les décombres / d’un festin abandonné aux oiseaux » ; de quoi s’agit-il, que rapporte Marie de Quatrebarbes ? sortant d’un banquet avant l’effondrement de la salle où il avait lieu, il sut donner un nom à tous les corps écrasés parce qu’il « se rappelait les places qu’ils occupaient à table. (…) Et cette aventure suggéra au poète les principes de l’art de la mémoire (…) il comprit qu’une disposition ordonnée est essentielle à une bonne mémoire » (Frances A. Yates, L’Art de la mémoire, Gallimard, 1975, p. 13). On pense notamment dans Voguer aux danseurs qui inventent leurs mouvements à partir d’images et Ninetto qui se souvient de sa vie avec Pasolini, « Parfois, je me demande ce qu’aurait été ma vie (…) »*. Il n’est pas surprenant que dans les fragments de théorie que donne Marie de Quatrebarbes, la mémoire ait une place privilégiée ; ici, c’est une cascade d’auteurs qui se souviennent (« Dans son journal, Kierkegaard cite Leibniz citant Horace ventriloquant Tirésias (…) »), là, si le nuage est le signe même de la beauté, il ne l’est que dans le souvenir puisque, écrivait Brecht (cité)dans un poème, « ce nuage, lui, n’est qu’un instant ». Enfin, dans le tout dernier texte, à la suite de "Heinrich", sont réunis une citation de Simonide sur danse et poésie, et une allusion aux marionnettes et à la mémoire : « Peut-être ne danse-t-on qu’à partir des fils qui nous retiennent, et n’écrit-on que depuis les lambeaux d’une mémoire que l’on récite comme un perroquet ».

Le jeu de la mémoire entre évidemment dans la composition de Voguer. On a signalé la construction autour d’un axe, le poème consacré à celui qui n’a pas laissé de trace ; à côté du retour de Simonide, il faut ajouter plusieurs éléments thématiques qui renforcent l’unité du livre ; ainsi, la danse et les oiseaux très présents dans le premier poème reviennent dans les suivants ; dans le troisième, le garçon anonyme dit « qu’il a trouvé refuge dans une maison dont il est l’oiseau » et le quatrième s’ouvre avec l’image de « Nuées d’oiseaux dans les arbres. Nuées folles et folle envie de danser », etc.

La rigueur dans l’ordre des poèmes est d’autant plus nécessaire que les formes adoptées par Marie de Quatrebarbes semblent hétérogènes à la première lecture : poème récit en prose, prose lyrique construite autour de deux mots, "main" et "moineau", séquences brèves lues à l’oral sans reprise de souffle et séquences plus longues où la voix se repose, vers libres, prose comme en aparté pour des éléments théoriques. On lit dans ces variations une volonté de privilégier le mouvement, le choix d’utiliser les ressources variées de la langue : ce n’est pas hasard si, dans un poème, sont introduits « ô massifs, ô pluriels » : on peut retourner au poème de Ponge** d’où vient cet extrait, il s’accorde aux recherches de Marie de Quatrebarbes :

Ô draperies des mots, assemblages de l’art littéraire, ô massifs, ô pluriels, parterres de voyelles colorées, décors des lignes, ombres de la muette, bouches superbes des consonnes, architectures, fioritures des points et des signes brefs, à mon secours ! au secours de l’homme qui ne sait plus danser.

* Ce début de phrase est emprunté à Ninetto Davoli ; on en trouvera la suite dans Pasolini, Sonnets, Poésie / Gallimard, traduction René de Ceccatty, 1972.

** Ponge, " Promenade dans nos serres ", " Œuvres Complètes, I ", Pléiade / Gallimard, 1999, p. 176.

Marie de Quatrebarbes, Voguer, P. O. L, 2019 , 96 p., 13 €. Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudisle 8 juin 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, voguer, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

01/06/2019

Simone Weil, Joë Bousquet, Correspondance 1942 : recension

Simone Weil (1909-1943) et Joë Bousquet (1897-1950) se sont rencontrés sans doute le 28 mars 1942 la première fois, la philosophe collaborant à une livraison des Cahiers du Sud sur le thème "Le Génie d’oc et l’homme méditerranéen". Logée à Marseille en attendant son départ pour les États-Unis via Casablanca, elle désirait se rendre à l’abbaye d’En-Calcat, pas trop éloignée de Carcassonne, pour écouter le chant grégorien, et elle souhaitait l’appui de Joë Bousquet pour un projet de corps d’infirmières. Il y eut probablement deux entretiens avec Joë Bousquet, dans la chambre où il vivait alité depuis sa blessure qui, en 1918, l’avait rendu invalide, et les échanges ne furent pas, loin de là, limités au programme de Simone Weil, comme le prouve le contenu des lettres publiées (5 de Simone Weil — la dernière depuis Casablanca —, 2 de Joë Bousquet). Elles ne sont pas seulement resituées dans leur contexte et précisément annotées : les éditeurs renvoient toujours sur chaque point évoqué à des textes de l’un et l’autre et analysent minutieusement dans leur présentation les idées exposées. Il est intéressant de lire d’abord la correspondance avant la lecture qui l’étudie : on y retourne en l’abordant autrement.

Simone Weil avait lu des chroniques et des poèmes de Joë Bousquet qui, lui, avait beaucoup apprécié son article pour les Cahiers du Sud ; il écrivait à Jean Ballard, directeur de la revue, qui accompagnait Simone Weil à Carcassonne, « Je suis ravi de connaître Émile Novis1. Nous avons beaucoup de choses à nous dire ». Simone Weil voulait entretenir Joë Bousquet de son projet ; il s’agissait de créer un corps d’infirmières de "première ligne" qui chercheraient les blessés sur le front ; elles auraient ainsi risqué leur vie, mais les pertes possibles faisaient partie du projet, l’« effet produit sur les combattants et la population » pouvant être, selon elle, des plus bénéfiques contre la poursuite de la guerre. Elle insiste dans le projet définitif sur ces « facteurs moraux » — point absent de sa demande au poète. Le soutien de Joë Bousquet, couvert de médailles, permettrait de faire accepter le projet et, après leur rencontre, elle lui rappelle dans sa première lettre du 13 avril l’utilité d’une recommandation. À partir de là, elle aborde des questions qui la préoccupent, notamment celles de la souffrance, du bien et du mal.

Avant cette première lettre, elle a lu Traduit du silence de Joë Bousquet, livre paru en 1941 et, par ailleurs le Timée, St Thomas d’Aquin et Nicolas de Cues ; plus important pour les échanges avec J. B., elle a découvert les romans du Graal grâce à sa rencontre avec René Nelli2. Elle en a surtout retenu l’histoire du roi Anfortas qui, privé de l’usage de ses jambes, guérit quand Perceval lui pose la question : « Bel oncle, quel est donc ton tourment ? ». Elle voit dans la légende « une clé de lecture de la vie » de Joë Bousquet. Pour poser la question, selon Simone Weil qui compare Joë Bousquet à Perceval et non à Anfortas, « Il lui faut passer par des années de nuit obscure où il erre dans le malheur (…). Au bout de tout cela il reçoit la capacité de poser une telle question, et du même coup la pierre de vie est à lui ».

Elle est revenue sur la question de la souffrance physique — elle dont les maux de tête lui interdisaient parfois toute activité intellectuelle —, affirmant à Joë Bousquet qu’il était, d’une certaine manière, privilégié : « vous avez la guerre logée à demeure dans votre corps », or, « Pour penser le malheur, il faut le porter dans sa chair » : c’est la condition selon elle pour « connaître dans sa vérité, […] contempler dans sa réalité le malheur du monde ». Elle insiste sur le fait que le malheur ou la joie « comme adhésion totale et pure à la parfaite beauté » impliquent « la perte de l’existence personnelle » et, par là-même, donnent le moyen d’entrer dans « le pays du réel ». Il faut refuser tout ce qui est consolation, qui éloigne de la réalité, et en particulier la rêverie ; pour Simone Weil, Joë Bousquet n’aurait pas reconnu, et ne pouvait reconnaître, la distinction entre le bien et le mal, parce qu’il rêvait sa vie.

Dans leurs échanges, le fait mystique est détaché de la religion, la philosophe cherche le surnaturel, pas une Église. Si Joë Bousquet conseille à Simone Weil d’écrire sous le signe d’un « abandon mystique », lui veut trouver le « passage de la poésie à la spiritualité », même s’il oppose régulièrement voie spirituelle et voie poétique ; c’est bien la recherche du surréel que rejette violemment sa correspondante comme étant « mensonge » qui détourne de toute vérité. Joë Bousquet ne répondra pas sur ce point, mais écrira à Jean Ballard qu’il accepterait de vivre dans la peau de Simone Weil, mais avec « plus de complaisance envers le mal ».

Il y eut une de ces rencontres rares où l’amitié naît immédiatement — l’amitié, « source de vie », écrivait la philosophe —, et désir d’échanger, il y eut aussi incompréhension de part et d’autre, les chemins suivis étant sans doute trop différents. C’est cette relation vécue le temps de deux longs entretiens et de quelques lettres, que suivent avec chaleur Florence de Lussy et Michel Narcy dans leurs commentaires qui apprennent sur la personnalité de Simone Weil et Joë Bousquet. Ils ont accompagné les lettres, selon l’esprit des éditions Claire Paulhan, de nombreuses illustrations (photographies, reproduction de manuscrits et de documents), d’annexes et de traductions que choisissait Simone Weil pour Joë Bousquet.

1 Émile Novis, anagramme partielle de Simone Weil, était par sécurité son pseudonyme.

2 René Nelli (1906-1962), ami de Joë Bousquet et vivant à Carcassonne, était un spécialiste de la poésie d'oc du Moyen-Âge.

Simone Weil, Joë Bousquet, Correspondance 1942, réunie par Florence de Lussy et Michel Narcy, éditions Claire Paulhan, 2019, 200 p., 27 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 22 avril 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : simone weil, joë bousquet, correspondance 1942, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

30/03/2019

Julien Bosc, Elle avait sur le sein des fleurs de mimosa : recension

La phrase titre débute chacune des 9 séquences du long poème posthume de Julien Bosc. Il s’agit d’un récit de rêve qui met en scène un homme et une femme, sans que l’on puisse, à certains moments, déterminer qui, des deux, rêve, cette indécision étant un des éléments de la construction du texte. L’absence de repères temporels (« Un long temps passa / Des siècles peut-être » ; « Un matin d’hier ; « Les années passèrent » ; etc.) et l’indétermination des espaces sont caractéristiques de cet état dans lequel le réel perd ses contours. Seul un élément du monde est présent d’un bout à l’autre du récit, la mer.

Un château est mentionné mais ce décor d’un certain romantisme est bâti devant la mer, par ailleurs la terre est travaillée par les eaux (« côtes hautes et déchirées ») et la plupart des notations qui la concernent la lient à la mer. Les mots employés n’appartiennent pas tous au vocabulaire courant et sont empruntés au lexique technique ; à côté, par exemple, de phare, digue, jetée, proue, hisser les voiles, larguer les amarres, on lira aussi bollard, musoir, amer, videlle, etc., et certaines expressions sont données avec une valeur figurée comme lester son rêve ou, à propos de la robe de la femme, prendre le large. Ajoutons l’existence de gigantesques navires ; sachant que Julien Bosc a voyagé quelques jours sur un porte-conteneurs (voir La coupée, 2016), on pourrait penser seulement à une fascination pour la mer si l’on oubliait qu’elle figure un lieu sans repère, toujours semblable à lui-même, et qu’elle symbolise toujours, conventionnellement, la vie (comme le liquide amniotique) autant que la mort (les dangers de la tempête), donc l’origine et la fin, une traversée et un retour.

L’image de la boucle (du vide au vide) apparaît très tôt dans le poème ; à la question « D’où venez-vous ? » est donnée une réponse complexe ; d’abord « D’un amour fou », ensuite « D’une racine vivace survivant à chacune des saisons et dont le dernier mot est l’écho silencé du premier » ; à l’idée de la vie qui ne cesse s’ajoute celle du retour, du miroir (qui évoque un livre précédent, Le verso des miroirs, 2018) ; la séquence suivante, donnée entre parenthèses, associe cette idée, avec l’image de la rencontre, à la mort : « (Or / Un matin d’hier / À l’angle de deux rues // La mort). Traversée d’une origine à la disparition. C’est aussi à partir du miroir qui réfléchit la lumière que sont détruits par le feu « Les lieux / Les noms / Les souvenirs (…) / Tout », c’est-à-dire l’espace, le temps, la mémoire (de l’espace et du temps) ; ne subsistent que « elle la fleur la mer » et ce qui est proposé également hors du temps et d’un lieu (« sans début trame ni fin ») et enfin, détachés de la séquence, « Les mots du corps ». On y voit une allusion à un écrit précédent, Le corps de la langue (2016), mais ici se pose la question de la présence, ou de l’absence, du corps.

Paradoxalement le corps apparaît peu dans l’ensemble des séquences. La phrase titre, reprise, implique certes la nudité, et cette nudité est soulignée (« nue et brune », ou blanche comme la dalle de la tombe), mais quand elle est évoquée ce n’est pas dans un contexte amoureux, les mots qui lui sont associés sont tous négatifs : « peine », « amour suffoqué » (donc, étouffé jusqu’à la mort), « trépas », « chancellement », « vertige » ; c’est un corps qui n’a plus d’assise, qui se défait, et l’amour est à peine énoncé qu’il disparaît. Ce mouvement vers la disparition répété plus avant, puisqu’elle fait entrer la nuit en elle, par « l’huis de la vie » ; singulier emploi d’un mot archaïque qui permet l’homophonie, lui, l’absent, apparaît en creux. Lorsque le corps (masculin ou féminin ?) vit l’acte amoureux, il n’est aucunement dans l’échange — soumis, yeux bandés, membres entravés —, sinon dans le « sang d’un baiser » et, une fois encore, tout disparaît dans « la tempête les flammes » ; le feu semble encore présent plus avant dans le poème avec le mot « âtre », dont le contexte (« La mer / Immense large d’huile âtre ») écarte l’idée de feu et oriente vers un autre sens : le mot, archaïque lui aussi, signifie « noir » (latin ater). L’absence d’échange se manifeste également dans une autre scène ; l’homme est mort et enterré, « Seule et nue elle l’exhuma / Le mit en elle une dernière fois ». Ces variations autour de l’inaccomplissement d’une relation amoureuse ont leur pendant dans d’autres rapports à l’autre et au monde.

La femme est, d’abord rêvée, introduite « dans le corps du poème » ; ensemble de mots, elle peut s’écarter de la figure conventionnelle de l’amoureuse et se définir sans relation avec ce que le lecteur attendrait ; ainsi, entrée dans le poème, elle délaisse :

(…) la veille pour les songes

La clarté pour l’ombre

Le feu pour le fanal

(…) Le dialogue pour le ressassement

L’étreinte pour le vide

Ce qui est stable, ce qui évoque fortement le réel, ce qui assure le lien à l’autre, tout cela est abandonné au bénéfice de ce qui est du côté de l’oubli, de la répétition, de l’absence. C’est une figure mélancolique qui s’impose dans ce récit, et les voix de l’homme et de la femme ne s’accordent pas — pour autant qu’elles cherchent à le faire. Poème étrange et attachant autour d’un amour fou, dans lequel les visages de l’amour, même rêvés, ne parviennent pas à sortir du chaos.

Julien Bosc, Elle avait sur le sein des fleurs de mimosa, Préface Édith de la Héronnière, peinture de Cécile A. Holdban, " la tête à l’envers ", 2019, 76 p., 16 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 7 février 2019.

12/12/2018

Rémi Checchetto, Laissez-moi seul

Il serait bon, pour chaque livre, de comprendre dans quel contexte il est publié, et lu. Pour Laissez-moi seul, quelques éléments peuvent platement être énumérés. En France comme en Europe, l’extrême droite progresse, le repli sur soi à droite comme à gauche (souverainisme !) s’accentue, le populisme est devenu la panacée de l’extrême droite comme de l’extrême gauche. En même temps, sur l’île de Lesbos, à Moria sur une ancienne base militaire, environ 9000 migrants sont entassés, Syriens, Afghans, Irakiens, dans des conditions qui font employer le mot « enfer » pour en parler. En France, on se réjouit de l’augmentation du nombre d’expulsions de migrants en « situation irrégulière » et ceux qui apportent « une aide directe ou indirecte en bande organisée (sic) à l’entrée irrégulière d’étrangers sur le territoire national », ont droit à un procès, au cours duquel est demandée la prison, avec ou sans sursis. C’est le monde dans lequel nous vivons. Quelques Rémi Checchetto ne se résignent pas… Laissez-moi seul : ce sont les derniers mots prononcés par l’émigré à qui l’auteur donne voix.

Ce long poème en prose, avec dès le début des fragments traduits en arabe et en portugais (langue longtemps de migrants européens, parlée aussi en Afrique), est construit de manière linéaire, récit d’un émigré parmi d’autres qui a fui pour ne pas mourir ; pour lui, « la mort est loin, la mort ne me mord, elle habite le pays loin d’ici, celui où je n’irai plus ». Fuite donc, et pas seulement d’un homme, le passage de "je" à "nous" est rapidement effectué, et s’il est bien question d’une fuite pour échapper à la guerre, c’est aussi pour rester un sujet, ne pas être considéré comme « plus négligeable qu’un mégot », c’est-à-dire comme une chose que l’on jette. La fuite est d’abord un exil, ce qui disparaît avec le départ de la maison, du pays, c’est ce qui forme l’identité même de chacun : le lieu de vie, les proches, le passé, tous les mots, soit la base même des échanges.

Il n’y a pas d’autre solution, pour des dizaines de milliers de personnes, que de prendre la route pour tenter d’arriver dans un lieu où il est, simplement, possible de vivre, en sachant que cela implique la perte de tout repère sans certitude de pouvoir en construire d’autres, « la route ne fut plus celle de ma mémoire ». La perte des repères est d’autant plus forte que l’éloignement du pays natal est grand ; comment l’Européen qui a un domicile fixe pourrait-il mesurer ce que signifie le déracinement que provoque un changement de continent ? Ce n’est pas un déplacement pour un travail plus lucratif, pas non plus une escapade pour une semaine ou deux d’exotisme facile : pour le migrant, la traversée de la mer est une coupure, une blessure, « « la mer non pas mon étonnement et ma joie mais pour ma fragilité, ma fragile fragilité », et le trouble de ne plus connaître qu’un « monde morcelé ».

On le sait, l’accueil, de l’autre côté de la mer, est pour le moins réservé : il faut lutter contre la « submersion », hurle une démagogue. Pour le migrant, ce monde où il arrive dépourvu de tout lui échappe, ce qu’il y trouve, réelles ou symboliques, ce sont des grilles, et « les grises grilles sont grises de l’indifférence qui les habite ». Il n’est pas d’autre solution de que de « m’enfermer dans ma pensée », conclut le migrant, et rester « les doigts gourds, lourds, sourds à [ses] commandes ». Rémi Checchetto écrit de la façon la plus simple ce que peut être l’espoir de qui a tout laissé pour seulement rester debout : que du côté de la mer franchie, il soit reconnu comme sujet et non pas perçu comme du dehors, « mon désir pourtant limpide devrait pouvoir s’écouler et vous rencontrer (…) afin que nous puissions (…) ». Idéal où celui qui vient d’ailleurs entrerait dans un "nous"…

Le migrant n’en demande pas tant, seulement la guerre éloignée de pouvoir mettre « la tête dans l’herbe ». Et de rêver à une société apaisée, à un monde nouveau « de paroles, de paroles qui permettent » et non qui enferment, de « mains qui accueilleront ». Monde où rien ne déferait la transparence, analogue au mouvement ininterrompu de l’eau qui coule de la colline, « cela va de son va ». C’est un monde qui n’existe que rêvé ; pour le migrant l’incompréhension est là et s’il peut se souvenir des danses qu’il a connues, donc de l’harmonie d’avant la guerre, il sait aussi sur quoi repose la paix des pays européens. Un long passage du poème résume le fossé entre lui et ses semblables et l’Europe, organisé avec la répétition de « je sais, je sais que » :

[…] je sais je sais que votre drapeau est belles légendes et admirables victoires et jolis livres de mirifiques histoires […] je sais, je sais, je sais que rien n’est blanc, ni vos peurs ni vos étonnements ni vos idées ni votre mer ni les pages de votre destin et qu’il vous faut frotter, récurer, astiquer la surface du monde afin de tenter de le blanchir […]

Mis de côté le rêve, reste à vivre dans ses pensées, à « remettre [sa] pensée en mouvement dans [ses] mouvements », et à demander : « Laissez-moi seul ».

Il faudrait reprendre Laissez-moi seul et détailler les divers aspects du poème, la place des reprises et des échos, celle des répétitions, le choix des anaphores, le plaisir de jouer avec les sons (chemise / chemin, mots / mets, « les grilles me grillent ») jusqu’à ceux des anagrammes (entailles / tenailles). On retrouve aussi dans le poème Rémi Checchetto homme de théâtre : son texte appelle la voix et il a été donné sur scène par son auteur, accompagné du musicien Titi Robin.

Précision apportée à la suite du texte : il a été écrit en juillet 2018, 400 migrants étant installés dans un square à Nantes, expulsés le 23 juillet.

Rémi Checchetto, Laissez-moi seul, Lanskine, 2018, 40 p., 12 €. Cette note a été publiée sur Sitaudisle 13 novembre 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rémi checchetto, laissez-moi seul, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2018

Cécile A. Holdban, Toucher terre : recension

On ne peut qu’être attentif au titre du dernier livre de Cécile A. Holdban : c’est aussi celui de la quatrième partie (après "Labyrinthe", "Demeure" et "Voix") et du poème qui termine l’ensemble. Ce motif mis en avant du lien étroit à la nature (arbres, fleurs, oiseaux, ruisseau, soleil) est une ouverture après un parcours où la mélancolie est très présente, même si l’introduction d’autres voix que la sienne la tempère. En effet, à côté de citations de Celan, Pizarnik et (en anglais) de Poe, d’un titre de poème tiré de Rimbaud ("C’est la mer allée avec le soleil"), C. A. H. introduit, sur le même plan que ses textes, ses traductions de poètes des États-Unis (Linda Pastan, Howard McCord) et de Hongrie (János Pilinszky, Sándor Weöres)(1).

Très souvent, la narratrice évolue dans un monde étouffant qui n’offre guère d’échappées — « il y a des murs de tous côtés » —, où la nuit semble ne jamais finir : elle génère le trouble, parfois l’angoisse quand elle est vécue comme « une soupe épaisse tournant autour du gouffre ». Si pour certains romantiques la nuit était le moment favorable au rêve et aux visions fantastiques, pour d’autres c’était plutôt le moment du retour sur soi, de la solitude, le moment souvent d’une détresse que rien ne pouvait apaiser, et c’est ce côté sombre que l’on retrouve dans Toucher terre. Le « ciel obscur » emporte « tous nos repères » et contribue ainsi à ce que le sujet ne sache plus ce qu’il est, comme s’il lui fallait toujours la lumière et une image de lui pour se reconnaître comme tel. Il y a avec la nuit comme un effacement de la personne dans la mesure où elle ne se perçoit plus au milieu des choses : « Dans la nuit parfois nos mains tremblent et tâtonnent / sans jamais saisir qui nous sommes » (à un autre endroit du texte ce sont les doigts qui tremblent) — tremblement qui ne peut assurer une relation aux choses autour de soi.

Les figures d’une identité difficile à construire, ce sont un Jonas sans mémoire, une Ophélie dont l’O du nom — l’eau de la disparition, du sommeil de la mort — est la métaphore de l’oubli. Ce sont aussi les poupées russes ; dans un poèmes titré "Matriochkas", la narratrice quitte le présent pour tente de saisir des moments du passé, c’est-à-dire ce qui n’est plus susceptible de changement, « Miroir, devant toi je me déplie / cherchant l’image de ce que je fus ». Sans doute peut-on écrire que ce temps de l’enfance était celui où seul l’avenir comptait (« je suis encore la fillette qui s’élance »), mais sans illusion : l’image d’une autre qui existait dans le labyrinthe du passé, reconstruite, n’empêche pas de se dire « tu avais oublié que grandir fait mal ». L’enfance a disparu et la tentative de revenir en arrière n’aboutit qu’à mettre provisoirement entre parenthèses le présent, moment terrible puisqu’il implique la suppression de l’Autre et de soi, « je me retourne je t’oublie je m’oublie disparition ».

Un des poèmes traduits, "Labyrinthe droit" (János Pilinszky), dit par l’oxymore de son titre que l’issue consiste seulement à suivre le « couloir brûlant » jusqu’à la chute. N’y aurait-il rien autre qu’une « Vie constellée de pierres mornes et sans relief », pierres qui, selon Howard McCord « ne chantent jamais » ? La narratrice donne l’image saisissante de la photographie d’un paysage que l’on a voulu conserver sur un mur : avec le temps, le papier glacé est « troué percé en lambeaux ».

Dans ce qui apparaît de toutes parts désaccordé, sortir du tragique ne peut se faire que par le désir de « toucher terre », de vivre en accord avec les choses du monde. Ainsi, regarder les eaux du torrent apaise un peu puisqu’elles sont toujours semblables à elles-mêmes, « Le temps dont nous manquons ne manque plus, métamorphoses liquides ». Ainsi l’enfance retrouvée l’est par une relation à un arbre, « résine, miel amer, l’enfance toute entière / dans une goutte », et la reconnaissance de soi ne passera plus par une image du passé mais par l’effort de s’interroger dans le présent, et il n’est pas indifférent que ce soit la métaphore du berger et de la marche qui l’introduise :

berger sans bâton ni carte

je marche en moi-même

pour puiser ce qui me constitue

sans l’aide du miroir

Une relation heureuse est établie avec les oiseaux qui symbolisent l’envers de la matière pesante ; ils sont nombreux dans Toucher terre : hirondelle, mouette, martinet, bruant, chouette…, présents même métaphoriquement, liés à l’enfance (« Les oiseaux de ses mains rappellent la clarté et le froid de l’enfance »), à l’écriture (« des oiseaux palpitants dans les mots ») et ils figurent aussi une liberté rêvée : « mon destin d’oiseau ». Ces oiseaux sont toujours, comme celui de Prévert, dans « le vert feuillage, la fraîcheur du vent, la poussière du soleil », tout à fait contraires au « chant désaccordé de l’orage », et seul vrai remède à la mélancolie.

———————————————————————————————

1. Cécile A. Holdban a publié des traductions de poètes hongrois (Sándor Weöres, József Attila, Karinthy Frigyes) et, avec Thierry Gillybœuf, de Howard McCord.

Cécile A. Holdban, Toucher terre, Arfuyen, 2018, 120 p., 14 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 5 novembre 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, toucher terre, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

24/11/2018

Charles Reznikoff, La Jérusalem d'or : recension

Longtemps ignoré en France, comme les autres poètes du mouvement objectiviste1(Louis Zukofky, George Oppen, Carl Rakosi notamment), Charles Reznikoff (1894-1976) est aujourd’hui largement traduit. The Golden Jerusalem l’a d’abord été partiellement par Jacques Roubaud en 1977 (8 poèmes), ensuite par Sabine Macher en 2000 (15 poèmes).2Publiés en 1934, les 79 poèmes, numérotés et parfois titrés — le dernier a le titre de l’ensemble —, sont de dimension très variable : un seul vers pour le 29ème, plus de trois pages pour le 75ème.

Le livre s’ouvre par des références à la tradition hébraïque, le nom de Sion et l’allusion au Cantique des cantiques avec le passage où Salomon chante l’amour de la Sulamite. Il est d’autres renvois au Tanakh, certains poèmes sont même construits à partir des livres sacrés ; à partir : cela signifie que Reznikoff les retient non pour un retour à un passé révolu mais pour vivre le présent. Ce qui importe par exemple dans le poème issu de Josué, XXIV, 13, c’est la mise en valeur du mouvement des Hébreux, chassés par leur dieu dès qu’ils commencent à se sédentariser ; dispersés, ils deviennent « citoyens des grandes villes, / parlant hébreu dans toutes les langues sous le soleil ». De même le théologien juif Luzzato a quitté Padoue où il vivait pour se rendre à Jérusalem, comprenant la nécessité de l’exil pour lire autrement les textes de la tradition, « j’ai perdu ma patience devant ce que disent les rabbins », lui fait dire Reznikoff. Presque toutes les évocations de la tradition mettent l’accent sur la nécessité de garder en mémoire ce qui appartient à une culture et, en même temps, de penser le passé par rapport à aujourd’hui ; écrire avec ce qui nous a précédés : un poème, titré "Les Anglais en Virginie, avril 1607" est accompagné d’une note pour préciser qu’il a emprunté des données aux « Œuvres du capitaine John Smith publiées par Edward Arber ». Si l’on revient aux premiers poèmes du livre, on construit le passage de la tradition à la vie contemporaine, ainsi des vers sur la « lune dévergondée » « montrant son sein de rose et d’argent / à la ville tout entière, » précèdent une allusion à des « rois David » aux affaires aujourd’hui et à une Bethsabée au bain. Ainsi, après les vers relatifs à la destruction d’Israël — les Hébreux ayant négligé leur Dieu, préoccupés par des choses futiles (« envoyer des baisers à la lune ») — le narrateur s’interroge : « que doit-il m’arriver / à moi qui regarde la lune, les étoiles et les arbres ? »

Il n’arrivera rien au marcheur dans la ville — Reznikoff vivait à New York —, sinon toujours rencontrer la lune lors de ses errances, nocturnes ou non, la lune et ce qui appartient auss à la vie d’une ville : les changements visibles de saison, la neige de l’hiver puis sa disparition et, alors, « les haies ont reverdi, les arbres sont verts. » Au cours de ses marches survient l’inattendu, un moineau seul au milieu de la rue qui finit par s’envoler « dans un arbre poussiéreux ». L’irruption d’éléments de la nature dans le monde urbain y introduit parfois des caractères à la limite du fantastique ; un jour, deux chevaux, l’un noir l’autre blanc qui tirent une charrette « semblent fabuleux », un autre jour, le narrateur rencontre un cheval présenté comme s’il était seul, « Que fais-tu dans notre rue au milieu des voitures, cheval ? Comment vont tes cousins, le centaure et la licorne ? » La présence de la nature dans la ville, avec les feuilles et les fleurs, est signalée à plusieurs reprises ; ici, on arrive à un « arbre blanc de fleurs », là, « Sur le chemin du métro, ce matin / le vent nous souffle des poignées de pétales blancs ».

Ce n’est pas dire que la ville est un lieu de vie idéal ; on voit des mouettes blanches voler, mais c’est au-dessus du fleuve « où les égouts déversent / leurs vaguelettes lentes », la fumée des pots d’échappement d’un « bleu brouillé » figure des fleurs, mais des « fleurs puantes ». Cependant, pour le marcheur, c’est le métro, évoquant le monde souterrain de la mythologie grecque avec Héphaïstos, qui représente ce que la ville a de plus détestable : image d’une forêt, mais « bois de piliers d’acier », « terre stérile », « lumière sans crépuscule », et partout poussière, bouts de papiers. Les papiers ne sont certes pas rares dans la rue, ils n’ont pourtant pas le même aspect, « pas un morceau qui n’ait souffle de vie ». Ce qui domine, dans la vision du marcheur, c’est la capacité des éléments naturels à absorber et transformer les détritus rejetés dans le fleuve par les hommes :

Lorsque le ciel est bleu, l’eau, sur fond de sable, est verte.

On y déverse des journaux, des boîtes de conserve,

un ressort de sommier, des bâtons et des pierres :

mais les uns, les eaux patientes les corrodent, les autres

une mousse patiente les recouvre.

La ville est aussi un milieu où l’amour a sa place. Reznikoff approuve les pratiques simples, anciennes pour dire le sentiment amoureux : « le cœur et les flèches — les soupirs, les yeux embués ; et les vieux poèmes — je les crois vrais ». La pauvreté d’une partie importante de la population dans les années 1930 des États-Unis pourrait expliquer la forme choisie des échanges amoureux, mais il y a aussi fortement le refus du paraître dans leur expression : offrir un café plutôt qu’une fourrure, apprécier la beauté des réverbères plutôt que celle d’un autre pays, sont de vraies marques d’amour, et l’aimée ne s’y trompe pas, « c’est bien assez, disait-elle ».

Il n’est pas toujours aisé de lire Reznikoff, il me semble que la traduction, au plus près du texte, nous y aide : elle restitue avec justesse son écriture sans apprêt et il appartient alors au lecteur de reconstruire un contexte. Il y a dans La Jérusalem d’or un souci constant de ne pas hiérarchiser les cultures, de ne pas se figer sur un moment du temps — le dernier poème commence avec "Le livre de Juda", continue avec "Le bouclier de David", puis "Spinoza" et s’achève avec "Marx". Un souci également d’insister sur la valeur du mouvement, de l’exil même, pour s’ouvrir aux choses du monde sans préjugé.

__________________________________________________________________

1 À lire, la conférence de P. Blanchon et É. Giraud, Des objectivistes au Black Mountain College, La Nerthe, 2014.

2 Europe, juin-juillet 1977 pour les traductions de Jacques Roubaud, reprises dans Traduire, journal, NOUS, 2018 ; If, n 16 ; 2000, pour celles de Sabine Macher.

Charles Reznikoff, La Jérusalem d’or, traduction André Markowicz, édition unes, 2018, np, 15 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 20 octobre 3018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles reznikoff, la jérusalem d’or, traduction andré markowicz, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

01/11/2018

Sanda Voïca, Trajectoire déroutée : recension

Quand l’être aimé disparaît à jamais, rien ne comble l’absence, les mots de deuil ne peuvent que dire le vide qui s’est créé, la douleur de la perte. Ici, la "trajectoire déroutée" est celle d’une jeune femme à qui est dédié le livre, la fille de l’auteure, décédée à 21 ans en 2015. Le livre d’un bout à l’autre dit la souffrance éprouvée, impossible à apaiser parce que pour toujours la fille disparue est devenue « inatteignable ».

L’absence — le mot revient plusieurs fois — est d’autant plus difficile à supporter que le visage de la jeune fille est sans cesse présent, que la vie passée avec elle n’a pas à être oubliée ; la faille entre aujourd’hui et hier, entre présence et absence, ne peut être comblée et tout essai de reconstruire un ordre acceptable échoue : « Que faire de la fille disparue ? / Je la mets ci, / Je la mets là, / Jamais à la bonne place. », « Sans place. Sans endroit. » À la fille s’est substitué le vide, ainsi l’escarpolette au « fer rouillé » se balance-t-elle sans personne, jusqu’à ce que la narratrice s’y installe. Ainsi le temps météorologique n’est plus perceptible qui ne renvoie plus à des activités partagées, à des projets, « Il n’y a plus qu’une saison, / celle de son absence », et la succession même du jour et de la nuit est remise en question puisque « Le soleil roule / sur la rue étroite, la nuit ». Au désordre du temps et de l’espace répond celui du corps.

Tout se passe comme si les repères les plus courants de l’existence s’étaient dissous, à commencer par la conscience du corps et de ce qui lui est proche. La perte de l’Autre provoque la perte de soi et, dans l’imagination, le corps change de forme (« mon corps gonfle »), n’habite plus l’espace, devient « baudruche géante / errante ». Gigantisme de la paume qui se fait alors protectrice de la nuit, gigantisme du corps entier et le monde alors est « en bas », modification des doigts, bientôt « sourds et aveugles », ou métamorphose en insecte (« Mes élytres frémissent »). En même temps, l’environnement perd ses caractéristiques familières, des algues rouges apparaissent dans le jardin et les pierres du jardin prennent l’aspect de pierres tombales. Le seul souvenir de la disparue suffit à tout désorganiser, il ravive sans cesse la douleur et empêche le retour à un état d’équilibre — « je me défais en morceaux », dit la narratrice quand l’image de sa fille ressurgit. En outre rien, dans ce monde qui s’est déréglé, n’accueille la douleur, « Chemin ou serpent / La même menace ». Une esquisse de mise à l’écart de la disparition, avec l’emploi de « la fille », « la jeune fille », est difficile à maintenir, et Sanda Voïca écrit, dans la dernière partie du livre, « Ma fille — elle mon talon ».

Il n’y a pas ici incapacité à éloigner le désordre, mais accepter le fait de vivre « Un monde d’avant et d’après / toute mort » exige en premier lieu de « sortir du jour où la fille revient, / sortir de sa nuit qui est la mort ». Cela peut-il se faire par l’écriture ? Le lecteur peut toujours le penser, qui tourne les pages, mais si le livre publié tient sans doute à distance pour son auteure le drame vécu, il ne l’annule pas : au cours de son élaboration, « la douleur ronge / les crayons / les feuilles / mon clavier », et il faut lentement redonner de la chair aux « mots évidés ». Cela est d’autant plus difficile que la mort de la fille a suscité le souvenir de paradis perdus, des caresses anciennes, images de l’enfance elle aussi disparue, images de la neige ou d’une alouette — tout ce qui surgit que l’on croyait complètement dans l’oubli.

Chaque page écrite est certainement une « fenêtre / vers une vallée » et Trajectoire déroutée, qu’il faut lire comme un long poème fragmenté, est à sa manière un chant de vie ; « J’ai vu le noir se répandre », écrit Sanda Voïca, mais elle a su écarter par l’écriture ce que cela a de négatif.

Sanda Voïca, Trajectoire déroutée, Lanskine, 80 p., 14 €.Cette note a été publiée par Sitaudis le 5 octobre 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sanda voïca, trajectoire déroutée, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2018

Antoine Emaz, Prises de mer

Dans une caractérisation de la mer, le lecteur lit qu’elle « vient (…) s’affaisser », « Quelque chose comme une fatigue, ou une paresse — de mer lasse » ; plus loin, à propos des vagues, « nerveuse » apparaît après une série d’adjectifs. Rien qui puisse arrêter la lecture, habitués que nous sommes à ce que tout ce qui est vivant ou en mouvement soit décrit de manière anthropomorphique ; Antoine Emaz interrompt son propos et commente : « Parler d’un mer calme ou nerveuse, en colère, ne veut sans doute rien dire mais cela permet de s’entendre à défaut d’être exact ». On reconnaît dans la remarque sa rigueur dans l’usage de la langue, on la retrouve à chaque instant dans les pages de ce Journal, consacré à ce qui est vu, selon la saison, à différents moments du jour.

Anroine Emaz note ainsi précisément des bruits, celui des vagues que l’on écoute dans le sielnce autour, celui des coquillages que le pied écrase et qui se détache au milieu d’autres, celui du vent dont le « poids » et le « mouvement » appelle des comparaisons avec ce qui est vu dans les tableaux de Klee, la flèche organisatrice de l’espace. Sont relevés aussi avec précision les couleurs : bleu de source, (le ciel), gris étain, bleu frais, bleu soutenu (la mer), etc., la couleur de la mer changeant selon l’endroit d’où on l’observe : brune parce qu’elle prend la couleur du sable, puis après « quelques mètres de vert » bleu foncé. Pourtant, ces « prises de mer » ne sont pas seulement comparables à des marines.

Le premier paysage décrit, c’est celui du matin, où la relation entre le mouvement incessant des vagues s’accorde avec le « peu de bruit » et procure une impression de tranquillité. Mais ce qui est récurrent dans ces pages, c’est la saisie du vide de la mer, de l’espace, un vide associé au calme de la marche devant l’eau : elle n’a « ni but ni errance, comme les vagues du bord qui se plient et se déplient ». Ce vide n’a rien d’angoissant, on mesure ce que l’on est quand on prend conscience de la disproportion entre notre corps et l’étendue maritime, « on ne se perd pas, on s’efface pour se retrouver plus loin à l’intérieur, bout minime anonyme du vivant ».

L’action du vent transforme le paysage, le sol s’érode, le sable se met en mouvement et l’on a alors le sentiment de « marcher dans ce qui s’en va ». Il faut ajouter à ce caractère éphémère du paysage (« on passe ») que la perception constante du vide donne à penser que l’espace (de la mer, devant la mer) ne peut être une demeure, seulement un espace de passage ; les humains deviennent vite des silhouettes, des « bâtons verticaux sur l’étendue ». Si l’on tient cependant à les garder comme terme de référence, c’est sans doute « pour croire un peu saisir les choses ». C’est cette saisie des choses, si modeste soit-elle, qui importe : prendre sa mesure, pour Antoine Emaz, c’est toujours la condition pour « ouvrir et libérer ». Il y a, ici comme dans la plupart des écrits d’Antoine Emaz, des réflexions dans la lignée des moralistes classiques — ce qui les rend d’autant plus attachants.

Antoine Emaz, Prises de mer, le phare du cousseix, 2018, 16 p., 7 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 9 Juillet 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, prises de mer, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

01/09/2018

Antoine Emaz, D'écrire un peu