25/10/2019

Isabelle Lévesque, Le Chemin des centaurées : recension

Emprunter "le chemin des centaurées", c’est d’abord accompagner la renaissance, chaque année, du monde ; le livre débute avec mars, suivent les mois jusqu’à la période titrée "Depuis le solstice". Parallèlement se construit le poème (en mai « Nous échafaudons / le poème et le blé bleu / la métamorphose ») et se vit aussi l’attente, celle de l’amour — le "tu" est présent très tôt dans le texte. Rien cependant de propositions lyriques lisses ; sans doute, « La secousse du printemps / délivre vingt fleurs », il n’empêche que d’un bout à l’autre de ce long poème, le lecteur retrouve aussi le motif de l’ombre.

Le renouvellement des choses est marqué par la couleur vive, celle du forsythia, et par les pluies, qui favorisent la naissance des plantes, le verbe "naître" est là et répété. D’autres couleurs viendront plus tard, celle des bleuets — les centaurées—, celle aussi des coquelicots ; ces deux fleurs sont associées, vivant toutes deux dans le blé, céréale de la vie ; elles symbolisent de manière récurrente la nature l’été dans la poésie d’Isabelle Lévesque. Le coquelicot a d’autres caractéristiques ; plus fortement que toute autre fleur, il signifie le caractère éphémère de toute chose, de tout sentiment, y compris de l’amour auquel le coquelicot est lié par sa couleur, comme le sang (« Amour rouge sang cerise »). Mais si « Au plein vent, le coquelicot / défend sa vie », ses pétales finissent par être dispersés et, dans la vie de chacun, « nous savons que rien ne dure ». La relation entre l’amour et les fleurs est beaucoup plus large et, par exemple, le verbe "fleurir" s’emploie aisément à propos de la relation amoureuse, ici « Des baisers fleurissent », comme dans un autre livre* où amour et écriture étaient un instant unis (« Sur tes lèvres / mes mots fleurissent »).

Le motif de l’amour est une charpente de ce poème des saisons, très vite présenté comme ce qui peut apporter la lumière, écarter ce qui rend la vie difficile, « l’amour / envahit l’ombre — miracle il croît ». Ce n’est pas pour autant que la clarté s’impose, l’ombre ne se dissipe jamais complètement, elle est là, s’éloigne peu, « quelle ombre soudain ? », « l’ombre est telle », etc., et peut-être faut-il finir par l’accepter comme partie de la relation à l’Autre, alors « le rideau laisse passer l’ombre et le soleil caché ». L’Autre, c’est toujours celui qui est attendu, dont on ne sait quand — et si — il (re)viendra ; espéré, il s’apparente à un personnage mythologique (« Ulysse, reviendras-tu ? ») ; appelé, il reste absent et l’union "je-tu" est indéfiniment reportée dans le futur ; de l’ouverture du livre (« tes lèvres promettront / promettent toujours ») à son issue (« Demain (...) / Je courrai vers ta venue »), l’Autre semble n’être qu’une image toujours — et vainement ? — poursuivie, et l’on se souvient de l’"amour lointain" du troubadour Jaufré Rudel. Le lecteur ne peut décider si le "je" s’emploie à imaginer une figure plus ou moins idéale, comme le laissent penser certains vers ; à « je t’ai cherché » correspond « Tu es toujours caché » — mais ce "je" dans ce jeu d’ombres n’a guère plus de présence (« je reste cachée »). Images fuyantes qui s’estompent, disparaissent et se reforment, comme si toute réalité n’avait de consistance que si et seulement si elle était nommée, seul le mouvement du sujet donnerait vie à l’Autre et l’intègrerait dans la nature (« Lorsque je danse autour de toi / tu deviens un nom — tu es / l’écorce et la sève »), nature vivante d’ailleurs grâce aux mots prononcés (« val d’une forêt / que j’imagine »).

L’instabilité caractérise la relation à l’Autre et le sujet ne peut lui donner une assise qu’en rêvant d’être maître du temps (« Je veux devenir le temps »), désir sans autre accomplissement que dans l’imaginaire. C’est dire qu’il est exclu de penser à une continuité (« Soyons éphémères et secrets ») et que vivre implique de reprendre sans cesse « l’impossible quête ». Il s’agit bien, symboliquement, de suivre le mouvement des saisons en sachant, ce qui est répété, que « Tout commence à peine, toujours ». La narratrice engage chaque fois sa recherche par « Je suis perdue qui va — sombre état » pour reconnaître que « Le chemin des centaurées / se donne sans compter ».

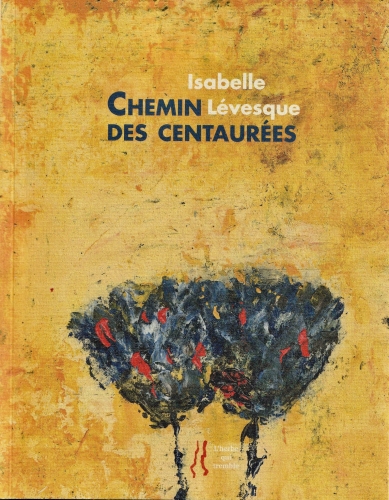

Isabelle Lévesque a consacré trois pages au peintre Fabrice Rebeyrolle dont dix peintures accompagnent les poèmes. Ses peintures toujours ressemblantes et pourtant toujours autres, parce qu’elles suggèrent sans représenter, font heureusement écho aux poèmes.

Isabelle Lévesque, Le Chemin des centaurées, peintures de Fabrice Rebeyrolle, L’herbe qui tremble, 2019, 132 p., 16 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 25 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, le chemin des centaurées, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

Les commentaires sont fermés.