31/10/2021

Maurice Blanchot, Le pas au-delà

Mourir : comme si nous ne mourions jamais qu’à l’infinitif. Mourir : le reflet sur la glace peut-être, le miroitement d’une absence de figure, moins l’image de quelqu’un ou de quelque chose qui ne serait pas là qu’un effet d’invisibilité qui ne touche à rien de profond et serait seulement trop superficiel pour se laisser saisir ou voir ou reconnaître. Comme si l’invisible se distribuait en filigrane, sans que la distribution des points de visibilité y soit pour quelque chose, non pas donc dans l’intimité du dessin, mais trop à l’extérieur, dans une extériorité d’être dont l’être ne porte aucune marque.

Maurice Blanchot, Le pas au-delà, Gallimard, 1973, p. 130-131.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice blanchot, le pas au-delà, mourir, miroir, visible | ![]() Facebook |

Facebook |

30/10/2021

Franck Delorieux, Quercus suivi de Le séminaire des nuits

La nuit engendre un silence de poix

Que percent seuls les vents durs

Dans les feuillages aux clochettes

De plomb et les cris épris de folie

D’une chouette effraie dont les yeux

Brillent pour traquer une proie la nuit

Meurt dans les bruits revenus elle

S’effrange fragile en attendant

L’aube et ses lumières en lames

D’argent oxydé qui tombent dru

Comme le hachoir d’un boucher

Qui frappe sans discontinuer la terre

Les rocs la flore la faune et l’homme

Seul dans sa nudité de pluie froide

Déjà un chien aboie dans le lointain

Tandis que le coq se casse la gorge

En un cri comme un bris de coquille

Chante beau coq à crête rouge solaire

Chante trois fois et je renie la nuit

Franck Delorieux, Quercus suivi de Le

séminaire des nuits, Gallimard, 2021, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck delorieux, quercus suivi de le séminaire des nuits, chouette effraie, cri | ![]() Facebook |

Facebook |

29/10/2021

Homère, L'Odyssée : recension

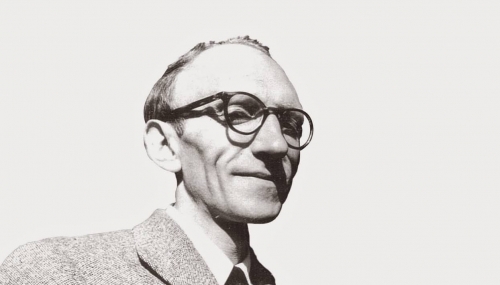

Mais pourquoi donc traduire une fois de plus Homère ? Il existe de nombreuses éditions de L’Odyssée qui restituent l’épopée en vers blancs, en décasyllabes, en alexandrins, en prose, depuis 1604 (Salomon Certon) jusqu’au XXe siècle avec, notamment, la traduction de Victor Bérard (1931) reprise dans la bibliothèque de la Pléiade, et celle de Philippe Jaccottet (1955) republiée en format de poche. La question n’a de sens que si l’on oublie que toute traduction, d’un auteur contemporain et, plus encore peut-être, d’une œuvre ancienne plusieurs fois traduite et souvent enfouie sous les commentaires, implique de la part du traducteur un choix de lecture.

Emmanuel Lascoux, helléniste, explique précisément dans un long "Prélude" ce qui sous-tend sa lecture d’Homère. D’abord, L’Iliade n’est pas un commencement de l’épopée — Homère ne surgit pas du vide — et il y a au moins une autre Odyssée après L’Odyssée. Ensuite, il est nécessaire de se souvenir, ou de savoir, que « la langue d’Homère n’a jamais été parlée par personne d’autre qu’Homère, c’est-à-dire les aèdes ». C’est là un point essentiel, ce qui est désigné aujourd’hui par "grec ancien" était un ensemble complexe de divers dialectes, la langue épique n’ayant aucune unité et, jusqu’à un certain point, reste intraduisible. En outre, dans l’antiquité grecque, dès l’épopée, « la musique réglait tout, jusqu’à la politique », aussi l’aède était-il « le premier polyphoniste, l’homme-orchestre ».

Ce vertige épique de l’écartèlement entre la singularité du vers et son addition indéfinie, cette corde qui tient, où l’on marche, sans pourtant toujours savoir si elle est lâche ou très tendue, c’est la haute voix qui le donne, qui la sent. Raison première qui m’interdisait de traduire. (Lascoux)

Les difficultés résumées, comment restituer le bruit des voix, passer du grec d’Homère, des aèdes au français ? Victor Bérard emploie l'alexandrin, équivalent pour la longueur de l’hexamètre grec, mais un alexandrin souple qui enjambe « sur la rime » et « peut avoir toutes les tailles » ; la rime « étant supprimée, il aboutit à une prose qui permettrait d’obtenir en français un rythme équivalent à celui du texte homérique », retrouvant quelque chose de ce qu’il nomme la « diction épique ». La démarche d’Emmanuel Lascoux est différente, il ne propose pas une traduction comme les diverses éditions disponibles de L’Odyssée le prétendent, mais une "Version française" (en page titre, sous le titre L’Odyssée), en partant du principe qu’il est nécessaire de restituer quelque chose de la voix de l’aède, de « l’esthétique de la bigarrure » de L’Odyssée.

Il supprime le « regard chronologique » en employant, à quelques exceptions près, le présent de narration. Pour que les personnages ne soient pas fixés dans un registre, il mêle les manières de s’exprimer, faisant ainsi passer quelque chose de la polyphonie ; on peut comparer la manière dont est restitué dans différentes éditions, par exemple celui où la déesse Calypso répond à une proposition d’Ulysse (V, 182) :

Lascoux : Eh bien, tu ne manques pas de culot, ça non, ni d’esprit, il est vrai.

Bérard : Le brigand que tu fais ! Tu connais la prudence !

Jaccottet : Tu es injuste, ami, mais non point sans malice.

Il est toujours possible de s’adapter au contexte et, plutôt que de traduire par un seul mot, développer par une périphrase, comme dans l’ouverture de L’Odyssée :

Certon (1604) : Muse, raconte moy l’homme fin et rusé

Leconte de Lisle (1871) : Dites-moi, Muse, cet homme subtil

Jaccottet : Muse, conte-moi l’aventure de l’inventif

Lascoux : Muse, dites-moi l’homme aux détours, l’homme aux ruses

Dans le même esprit, Lascoux varie la traduction des épithètes et, par ailleurs, quand il rencontre un calembour étymologique (Ulysse — haïr) il l’adapte à notre langue à la manière de Bobby Lapointe (cf I, 52, « pourquoi telle haine, Zeus, que tu l’y sacrifies ») ; Jaccottet, lui, le laisse de côté « pour ne pas tomber dans la jonglerie », en ajoutant : « Les Grecs aimaient sûrement ces tours ; ils n’en sont pas moins rares dans l’épopée » — le calembour est également absent dans la traduction de Leconte de Lisle. Lascoux accompagne la voix des personnages par celle du conteur, donc ajoute des éléments au texte : « Écoutez alors ce qu’il lui dit : » (IV, 803), « Voyez-le debout (...) » (XXII, 332), etc. S’ajoutent des onomatopées pour rendre présents les bruits (paf ! boum ! pff !, etc.) et des appuis de discours, nombreux, qui aident le lecteur à saisir le caractère parlé de l’épopée (tiens, va !, vois-tu, ça y est, etc.) — on peut trouver trop fréquents le retour de oui et de pardi(un peu vieillot ?) : « Il n’aura qu’à le surveiller, pardi » (X, 444), « il suit, pardi : hé, c’est qu’il aura eu peur » (X, 448). Cette voix à côté est déjà présente dans le Prélude, mais cette fois Lascoux s’adresse au lecteur : « Homère (...) nous balance, vlan !, ses deux fragments géants, oui, d’un tout qui n’existe pas » (p. 44).

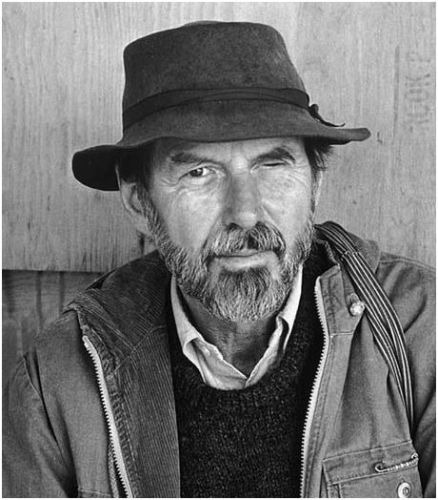

Voilà des remarques trop sommaires pour présenter cette « Odyssée parlée, jouée familière », revisitée avec bonheur ; on peut commencer à la lire avec près de soi une ou deux autres traductions, non pour comparer — on ne préfère pas Bérard, Leconte de Lisle ou Jaccottet à Lascoux, chacune a ses particularités —, mais pour lire autrement. On se plonge ensuite entièrement dans cette tentative heureuse d’approcher la mélodie de l’épopée et on la goûtera d’autant mieux que l’on écoutera Lascoux, performeur jouant le texte grec, accompagné de Pierre Baux pour la partie française (Maison de la poésie, sur Youtube).

Homère, L’Odyssée, nouvelle traduction d’Emmanuel Lascoux, P.O.L, 2021, 496 p., 23, 90 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 24 septembre 2021.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : homère, l'odyssée, emmanuel lascoux | ![]() Facebook |

Facebook |

Boris Pasternak,

La ville

Chanson du coq, de la tempête,

Dans la cuisine... Cet hiver

On en a par-dessus la tête,

C’est un navet par torp amer.

Et les congères nous isolent,

La mortt,le songe... Il neige tant,

Que ce n’est pas un temps, parole,

Mais le trépas, la fin des temps.

La glace colle aux marches lisses,

Le puits est pris dans ses anneaux.

Par un tel froid, c’est pur délice,

De vivre à la ville et au chaud !

Tandis que, de toute évidence,

L’hiver est invivable aux champs,

La ville est toute indifférence

Aux incommodités du temps.

De ses palais en kyrielles,

Le froid a fui, et pour toujours.

Ce n’est qu’une ombre immatérielle

Dont les esprits font leur séjour.

La nuit, sur la voie de garage,

Toutes les bûches sont d’accord :

Ce n’est rien d’autre qu’un mirage

Brûlant au loin comme une aurore.

Adolescent je me rappelle

Que son orgueil m’avait charmé.

Tout le passé n’était pour elle

Qu’ébauche tout juste entamée.

Hâtant des astres le désastre,

Versent son or à pleines mains,

Elle éclipsa jusqu’au ciel vaste

Dans tous mes rêves de gamin.

Boris Pasternak, Les Trains du petit jour,

traduction collective, dans Œuvres, Pléiade/

Gallimard, 1990, p. 166-167.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boris pasternak, les trains du petit jour, la ville | ![]() Facebook |

Facebook |

28/10/2021

Marie Stuart, Onze sonnets et un sizain

Mon amour croît et de plus en plus croîtra

Tant que vivrai, et tiendra à grand heur

Tant seulement d’avoir part en ce cœur

Vers qui enfin mon amour paraîtra

Si très à clair que jamais n’en doutra,

Pour lui je ceux faire tête au malheur,

Pour lui je veux rechercher la grandeur,

Et faire tout que de vrai connaîtra

Que je n’ai bien, heur ni contentement

Qu’à l’obéir et servir loyaument

Pour lui j’attends toute bonne fortune.

Pour lui je veux garder santé et vie,

Pour lui vertu de suivre j’ai envie,

Et sans changer me trouvera toute une.

Marie Stuart, Onze sonnets et un sizain,

Arléa, 2003, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie stuart, onze sonnets et un sizain, constance, bonne fortune | ![]() Facebook |

Facebook |

26/10/2021

Cécile A. Holdban, Pierres et berceaux

Paysage avec un cheval penché

Une carte relie une ville à l’autre.

On dort, les yeux mi-clos,

les cils filtrent les rayons

comme la pensée filtre les mots.

Le corps, goutte à goutte

infuse le soleil et le transmue

des trains filent à travers le ciel

s’entrecroisent et tournoient.

Le monde est fendu à jamais

deux oiseaux parcourent l’espace

pour coudre des points lumineux

à son visage.

Cécile A. Holdban, Pierres et berceaux,

éditions Potentille, 2021, p. 5.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, pierres et berceaux, paysage avec un cheval penché | ![]() Facebook |

Facebook |

Images de la Sauve Majeure (Gironde)

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images de la sauve majeure, gironde | ![]() Facebook |

Facebook |

25/10/2021

André Frénaud, Hæres

Rumination du paysan

Je veux grossir pour défendre ma vie.

Contre la mort il faut prendre du poids,

il me faut boire des six litres

et pisser,

pour ma santé,

pour honorer ma santé et ma vie.

Il me faut vivre pour accroître mon bien,

peser les bêtes, arroser les clôtures,

renforcer les semences, affûter les outils,

bourrer le temps,

— Mais le dimanche on peut fanfaronner

avec l’alouette et la violette.

André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1982, p. 105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, rumination du paysan, alouette, violette | ![]() Facebook |

Facebook |

24/10/2021

André Frénaud, Hæres

L’orateur

(d’après Picasso)

S’effilochaient tous les blasons

en bouts de ficelle — amulettes et allumettes.

Le rayon de miel affleure à la bouche,

la plus haute entaille sur le cep vieil.

Le peuple est là, qui parle de ses lèvres têtues,

berger des agneaux affamés

en marche vers les banlieues en détritus,

manteau de laine antique en carton ondulé,

il talonne fort la terre, il appelle à l’aide,

il crie le tocsin, épouvantail pour les maîtres prédateurs,

innocent innocent

Qui se croit l’avenir.

André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1982, p. 261.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, l'orateur, picasso, innocent | ![]() Facebook |

Facebook |

23/10/2021

André Frénaud, Hæres

Sur la route

Douce détresse de l’automne,

des abois très lointains,

une échauffourée de nuages, comme un remuement

de souvenirs qui se cachent.

Et la lisière des peupliers pour donner figure

à la lumière qui va venir.

André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1982, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, sur la route, automne | ![]() Facebook |

Facebook |

22/10/2021

Robert Creeley, Dire cela

La fin

Partition de l’air

le chaud le froid

l’eau a

regagné

Ma belle,

cœur

calme

entre

dans la terre

LA FIN

Robert Creeley, Dire cela, traduction

Jean Daive, NOUS, 2014, p. 72.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert creeley, dire cela, jean daive, la fin | ![]() Facebook |

Facebook |

21/10/2021

Robert Creeley, Dire cela

Consolatio

Ce qui est parti est parti

Ce qui est perdu est perdu

Ce qui est senti comme battement —

ce qui est pensée, ce qui est maison,

Qui est ici, qui est là —

qu’est-ce que la patience aujourd’hui.

Quelle idée du monde,

pourquoi son écho en retour.

Aujourd’hui je commence —

Pourquoi craindre la fin.

Robert Creeley, Dire cela, traduction

Jean Daive, NOUS, 2014, p. 92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert creeley, dire cela, jean daive, consolation, patience | ![]() Facebook |

Facebook |

20/10/2021

Robert Creeley, Dire cela

Retour

Paisible comme l’est la nature de ces lieux ;

Rue, plus douce, à demi-neige, à demi-pluie,

Sans fin, mais enfin très près des portes sombres.

Dedans, ceux qui toujours seront là,

Paisibles comme l’est la nature de ces gens —

Assez d’être ici et maintenant, et

De savoir que ma porte est l’une d’entre elles.

Robert Creeley, Dire cela, traduction Jean Daive,

NOUS, 2014, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert creeley, dire cela, jean daive, retour | ![]() Facebook |

Facebook |

19/10/2021

Robert Creeley, Dire cela

Après Lorca

L’Église aime les affaires, et les riches

sont des hommes d’affaires.

Quand ils sonnent les cloches, le

pauvre accourt et quand un pauvre meurt,

il reçoit une croix

de bois, et ils expédient la cérémonie.

Mais quand un homme riche meurt, ils

promènent le saint sacrement

et la croix den or, et doucement, doucement

jusqu’au cimetière.

Les pauvres aiment

et pensent c’est fou.

Robert Creeley, Dire cela, traduction Jean Daive,

NOUS, 2014, p. 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert creeley, dire cela, traduction jean daive, église, pauvre, riche | ![]() Facebook |

Facebook |

18/10/2021

Alfred Jarry, Les Jours et les Nuits, roman d'un déserteur

IV Éteignoir

Sengle, qui aurait voulu être réformé avant qu’on lui coupât les cheveux, se demandait soucieux s’il allait l’être ou non avant la plongée dans la livrée sordide. Il n’avait vu de près qu’une fois un militaire ; par hasard dans un wagon de troisième, près de Brest, un rapatrié nu sous sa capote et son pantalon. Par les trous des poches on voyait la peau sale. Il sentait le bran, la fièvre, le sperme, le cirage et la graisse d’armes. Les habits qu’on jeta à Sengle avait manifestement essuyé plusieurs corps de Tonkinois. Sengle comprit l’utilité au régiment des caleçons contre le contact de ces doublures. Désinfectées, soit, physiquement ; mais les relents y restaient en esprit. Détail aggravant : les chaussures. Tout ce qu’il y a de plus petit, chercha-t-il. Et il s’enlisa dans des boîtes de cuir de vingt-trois centimètres, laissant place au roulis et au tangage, râpant le talon de leur flux et forçant le cou-de-pied à des gymnastiques inconscientes pour les retenir avec l’hypocrisie d’un capitonnage de viscosité noire.

Alfred Jarry, Les Jours et les Nuits, roman d’un déserteur, Mercure de France, 1964 (1897), p. 19-20.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, les jours et les nuits, roman d’un déserteur, militaire, réforme | ![]() Facebook |

Facebook |