16/11/2018

Guillaume Apollinaire, Calligrammes

L’avenir

Soulevons la paille

Regardons la neige

Écrivons des lettres

Attendons des ordres

Fumons la pipe

En songeant à l’amour

Les gabions sont là

Regardons la rose

La fontaine n’a pas tari

Pas plus que l’or de la paille ne

[s’est terni

Regardons l’abeille

Et ne songeons pas à l’avenir

Regardons nos mains

Qui sont la neige

La rose et l’abeille

Ainsi que l’avenir

Guillaume Apollinaire, Calligrammes, avril

1918, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 300.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Apollinaire Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume apollinaire, calligrammes, avenir, rose, abeille, guerre | ![]() Facebook |

Facebook |

07/02/2018

Leslie Harrison, Pantoum pour une marche dans les bois

PANTOUM POUR UNE MARCHE DANS LES BOIS

La rime désigne toute répétition accompagnée de différence :

auditive, grammaticale, rhétorique…

Allen Grossman

Tout rime. Prenez une forêt peuplée d’arbres –

des milliers (tous différents, et pourtant confondus

en une foule), des rochers innombrables, une multitude d’abeilles

dans le chicot d’un arbre mort. Je marche, je passe devant eux

par milliers. Toutes les différences sont confondues :

si nombreuses, si semblables. Elles riment, et pourtant

tiennent ensemble, chicot planté dans le sens, le laissant

se répéter, sans fin. Les différences, si minimes,

sont semblables. Le rythme de la marche

suit les contours de la montée, et le cœur

répète – sans fin. Timide, son petit

bégaiement se fixe sur un rythme calme. Ce motif

suit la cadence de la montée. Le cœur

s’accorde avec le souffle. Les yeux refusent toute différence,

se fixent, en rythme avec le calme bégaiement

des pierres sous le pied. Et les kilomètres défilent,

s’accordent avec le corps pour refuser toutes les distances.

Je me souviens de la foule innombrable et désordonnée

des pierres sous le pied. Et les kilomètres défilent

comme des géants – autoréférentiels, dénués de sens.

Je me souviens de la foule désordonnée des bois,

De la lourde grâce de cet autre mystérieux,

Comme de géants, autoréférentiels, tout leur sens

Caché dans la différence. Nous traversons la vie

dans la foule, innombrables, un millier d’abeilles

se cachant, cachées. Dans nos vies,

rien ne rime. Et nous confondons les arbres

entre eux, avec du bois, avec des bancs.

Leslie Harrison, “Pantoum for a Walk in the Woods”,

in Poetry, juin 2002, traduit de l’anglais (USA) par

Guillaume Condello, dans Catastrophes, n° 2, novembre 2017.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leslie harrison, pantoum pour une marche dans les bois, rime, rythme, forêt, abeille, cadence, souffle | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2013

Jean-Luc Sarré, La Part des anges

Une semaine avec les éditions La Dogana

Citadin, il aime les jardins

mais pour les rejoindre il lui faut

attendre les vacances d'été.

Un après-midi de septembre

il arrive que l'orage survienne

et le trouve, assis sur une fesse,

étrangement irrésolu.

Une tonnelle d'abeilles au travail

l'a détourné de son chemin

pis abandonné sur une souche.

Les gouttes sur les feuilles l'allègent

d'un fardeau qu'il ignorait porter.

*

Oublié le bâton de réglisse

qui jaunissait les commissures ;

une cigarette succédant

à l'indispensable cigarette

ils ne vivent plus que pour fumer.

Mieux vaut en ville être au moins deux

pour oser croiser les regards

réprobateurs ou amusés

— ceux-là sont les plus blessants —

mais parvenus dans les faubourgs,

certains aiment la garder au bec

en évoquant les larmes aux yeux

l'ambiance — Smoke gets in your eyes —

d'une innocente surprise-partie.

Jean-Luc Sarré, La Part des anges, La Dogana, 2007, p. 25, 69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, la part des anges, jardin, orage, abeille, fumer | ![]() Facebook |

Facebook |

26/08/2013

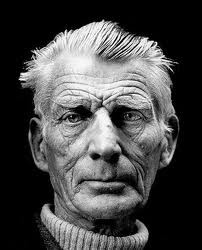

Samuel Beckett, Molloy

Maintenant je vais pouvoir conclure.

Je longeai le cimetière. C'était la nuit. Minuit peut-être. La ruelle monte, je peinais. Un petit vent chassait les nuages à travers le ciel faiblement éclairé. C'est beau d'avoir une concession à perpétuité. C'est une bien belle chose. S'il n'y avait que cete perpétuité-là. J'arrivai devant le guichet. Il était fermé à clef. Très juste. Mais je ne pus l'ouvrir. La clef entrait dans le trou, mais ne tournait pas. La longue désaffection ? Une nouvelle serrure ? Je l'enfonçai. Je reculai jusqu'à l'autre côté de la ruelle et me ruai dessus. J'étais rentré chez moi, comme Youdi me l'avait commandé. Je me relevai enfin. Qu'est-ce qui sentait si bon ? Le lilas ? Les primevères peut-être. J'allai vers mes ruches. Elles étaient là, comme je le craignais. J'enlevai le couvercle de l'une d'elles et le posai par terre. C'était un petit toit, au faîte aigu, aux brusques pentes débordantes. Je mis la main dans la ruche, la passai à travers les hausses vides, la promenai sur le fond. Elle rencontra, dans un coin, une boule sèche et poreuse. Elle s'effrita au contact de mes doigts. Elles s'étaient mises en grappe pour avoir un peu plus chaud, pour essayer de dormir. J'en sortis une poignée. Il faisait trop sombre pour voir, je la mis dans ma poche. Ça ne pesait rien. On les avait laissées dehors tout l'hiver, on avait enlevé leur miel, on ne leur avait pas donné de sucre. Oui, maintenant je peux conclure. Je n'allai pas au poulailler? Mes poules étaient mortes aussi, je le savais. Seulement elles, on les avait tuées autrement, sauf la grise peut-être. Mes abeilles, mes poules, je les avais abandonnées. J'allai vers la maison. Elle était dans l'obscurité. La porte était fermée à clef. Je l'enfonçai. J'aurais pu l'ouvrit peut-être, avec une de mes clefs. Je tournai le commutateur. Pas de lumière. J'allai dans a cuisine, dans la chambre de Marthe. Personne. Mais assez d'histoires. La maison était abandonnée.

Samuel Beckett, Molloy, éditions de minuit, 1951, p. 270-271.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, molloy, la fin, retour, abeille, poule | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2013

John Clare, Poèmes et proses de la folie de John Clare

J'ai caché mon amour

J'ai caché mon amour étant jeune et farouche

Jusqu'à ne plus souffrir le bourdon d'une mouche

J'ai caché mon amour pour ma détresse amère

Jusqu'à ne plus souffrir la vue de la lumière

Je n'osais pas jeter les yeux sur son visage

Mais par monts et par vaux je laissais son image

À chaque fleur des champs c'était un baiser pour

Dire adieu encore une fois à mon amour

C'est au plus vert du val que je l'ai rencontrée

La jacinthe des bois s'emperlait de rosée

Et la brise perdue baisait ses yeux d'azur

L'abeille aussi baisait et s'en allait chantant

Un rayon de soleil se frayant un passage

Mit une chaîne d'or à son col éclatant

Celée comme le chant de l'abeille sauvage

Elle est demeurée là tout le long de l'été

J'ai caché mon amour aux champs et à la ville

Jusqu'à être un jouet pour la brise gracile

L'abeille me semblait ressasser des ballades

Et la mouche rugir en lionne irritée

Il n'est pas jusqu'au silence qui ne prît langue

Et qui ne me hantât tout le long de l'été

L'énigme qui laissait la nature impuissante

N'était pas autre chose qu'un amour secret

I hid my love

I hid my love when young till I

Couldn't bear the buzzing of a fly

I hid my love to my despite

Till I could not bear to look at light

I dare not gaze upon her face

But left her memory in each place

Where'er I saw a wild flower lie

I kissed and bade my love good bye

I met her in the greenest dells

Where dewdrops pearl the wood bluebells

The lost breeze kissed her bright blue eye

The bee kissed and went singing by

A sunbeam found a passage there

A gold chain round her neck so fair

As secret as the wild bee's song

She lay there all the summer long

I hid my love in field and town

Till e'en the breeze would knock me down

The bees seemed singing ballads o'er

The fly's bass turned a lion's roar

And even silence found a tongue

To haunt me all the summer long

The riddle nature could not prove

Was nothing else but secret love

John Clare, Poèmes et proses de la folie de John Clare, présentés et traduits par Pierre Leyris, suivis de "La psychose de John Clare" par Jean Fanchette, Mercure de France, 1969, p. 103-105, 101-104.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john clare, poèmes et proses de la folie de john clare, amour, abeille | ![]() Facebook |

Facebook |