Rechercher : philippe raymond

Lou Andreas-Salomé, Lettre à Rainer Maria Rilke

Vienne IX, Pelikangasse 13, 13 janvier 1913

Cher Rainer,

J’ai devant moi ta lettre, qu’on vient de m’apporter, et il me semble que la neige de ces premières vraies journées d’hiver qui s’étale devant mes fenêtres et sur le jardin en fait aussi partie, parfaite illustration de cette distance entre nous dont tu écris qu’elle ne devrait pas exister. Je la ressens très souvent, Rainer, cette distance purement spatiale, et l’absurdité de ne pouvoir la franchir. À moins de recourir au train et à tout un luxe de combinaisons dans les rendez-vous. Il faudrait, eu contraire, que nous puissions nous retrouver sans bruit et tout naturellement sur des chemins perdus — que ce ne fût pas du tout un morceau de vie à côté d’autres qui s’en trouveraient modifiés, mais sans déplacer les autres ni se soumettre à leurs limites. Cela devrait être possible, et le sera peut-être un jour. Pour moi, quelque chose de semblable ou presque, existe déjà, et je t’en ai plus d’une fois parlé. Quand je lis ta lettre, et l’extrait de ton journal, et tout ce qui s’y trouve brusquement exprimé de ce qui reste, même dans le contact le plus personnel et le plus intense, sans substance et sans voix, — alors oui, je t’ai auprès de moi. […]

Rainer Maria Rilke, Lou Andreas-Salomé, Correspondance, traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet, Gallimard, 1980, p. 252-253.

22/07/2017 | Lien permanent

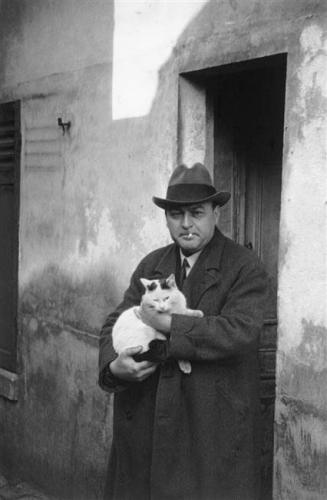

Léon-Paul Fargue, Le piéton de Paris

Ghetto parisien

Ce n’est pas, à proprement parler, un ghetto comparable à ceux de Pologne, de Roumanie ou de Hollande, c’est un petit pays limité par la rue du Roi-de-Sicile, la rue Ferdinand-Duval, autrefois rue des Juifs, et la rue Vieille-du-Temple, et dont le centre se trouve au coin de la rue des Écouffes et de la rue des Rosiers, où s’ouvre la librairie Speiser, rendez-vous de tous les Juifs du monde. Stefan Zweig ne traversa jamais Paris sans faire une visite à cette boutique. Trotsky venait souvent s’y asseoir. J’y suis entré tout à l’heure pour y apprendre la mort de Zuckermann, qui tenait à cette place, il y a quelque trente ans, un excellent restaurant où nous venions avant la guerre, Charles-Louis Philippe, Michel Yell, Chanvin et moi-même, attirés par une eau-de-vie qui sentait la violette et que le fils du patron nous servait avec une grâce de petit seigneur.

Léon-Paul Fargue, Le piéton de Paris, Gallimard, 1939, p. 100.

12/08/2017 | Lien permanent

Ingeborg Bachmann, Malina

La chambre est grande et sombre, non, c’est une salle aux murs crasseux, ce pourrait être un château des Hohenstaufen dans les Pouilles, car elle n’a ni porte ni fenêtres. Mon père m’y a enfermée, je m’apprête à lui demander ce qu’il veut de moi, mais je n’en ai pas le courage, et recommence à chercher des yeux une porte. Il doit bien y en avoir une, ne serait-ce qu’une, qui me permettrait de sortir ; pourtant je comprends déjà qu’il n’y a rien, il n’y a plus d’ouvertures, on a installé à leur emplacement des tuyaux noirs fixés tout le long des murs comme d’énormes sangsues appliquées aux parois pour y sucer je ne sais quoi. Ces tuyaux, comment ne les ai-je pas remarqués plus tôt, ils devaient y être depuis le début ! Aveugle dans la pénombre, j’avais longé les murs à tâtons pour ne pas perdre de vue mon père, pour trouver la porte avec lui, or c’est lui que je trouve, et je lui dis : la porte, montre-moi la porte. Mon père détache tranquillement un premier tuyau du mur, je vois un trou rond où il passe un souffle de vent, je rentre la tête dans les épaules, mon père continue, détache les tuyaux les uns après les autres, et sans avoir le temps de crier, je respire du gaz, de plus en plus de gaz. Je suis dans la chambre à gaz, c’est elle, la plus grande chambre à gaz du monde, et je suis seule dedans. Contre le gaz, on ne se défend pas. Mon père a disparu, il savait où étaient les portes et ne me les a pas montrées.

Ingeborg Gachmann, Malina, traduction Philippe Jaccottet et Claire de Oliveira, Seuil, 2008, p. 148.

28/05/2016 | Lien permanent

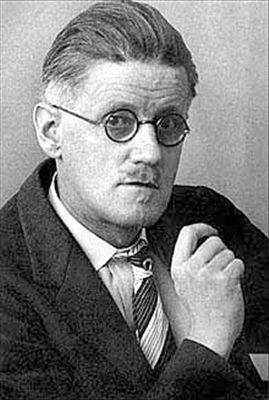

James Joyce, Finnegans Wake

(…)

Entends, Ô monde du dehors ! Notre petit bavardage ! Soyez attentifs citoyens des villes et des bois ! Et vous les arbres, donnez votre écot !

Mais qui vient par ici avec ce feu au bout d’une perche ? Celui qui rallume notre maigre torche, la lune. Apporte les ramours d’olive sur la boue des maisons et la paix aux tentes de Cèdre. Néomène ! Le banquet du tabernacle s’approche. Shop-shup. Inisfail ! Tinkle Bell, Temple Bell ; ding ding disent les cloches du Temple. Sur un ton de synéglogue. Pour tous ceux d’esprit vif. Et la vieille sorcière qu’on damanomme Couvrefeu siffle de son allée. Et hâtez-vous, c’est l’heure pour les enfants de rentrer à la maison. Petits, petits enfants, rentrez chez vous dans vos chambres. Rentrez chez vous vivement, oui petits petits, allez, quand le loup-garou est dehors. Ah, éloignons-nous, réjouissons-nous, restons chez nous où la bûche dans son foyer brûle lentement !

(…)

James Joyce, Finnegans Wake, traduit de l’anglais par Philippe Lavergne, Gallimard, 1982, p. 262-263.

05/08/2016 | Lien permanent

Mario Luzi, Pour le baptême de nos fragments

Elle s’ouvrit, eau de roche

Elle s’ouvrit, eau de roche,

goutta, veine indécise

jusqu’à un gargouillis de source

sous le soleil qui l’incendie —

et voici qu’elle inonde

les ruisseaux

de son ravinement

et l’arche de son rebond,

eau et feu, maintenant,

et enfance

devenue langage

clair et sourd, changeant et éternel,

dents et barbe des prophètes

en ruisselant comme stalactites et mousse

dans les âges arides,

en des terres désertes

elle épandue à chaque baptême.

Avec elle autrefois j’ai fait mainte ripaille

mais sans rien dissiper : rien.

Ainsi parle la parole,

de cela témoigne le témoignage.

Mario Luzi, Pour le baptême de nos fragments, traduction

Philippe Renard et Bernard Simeone, Flammarion,

1987, p. 269.

16/05/2020 | Lien permanent

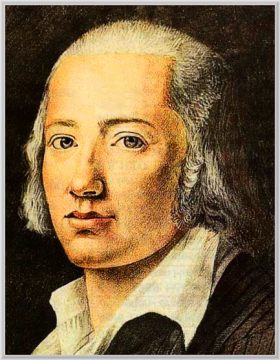

Eduard Möricke, Poèmes / Gedichte, traduction de Nicole Taubes : recension

D'Eduard Mörike (1804-1875), on peut lire en français Le peintre Nolten, roman de formation qui contient quelques poèmes (1), et Le voyage à Prague de Mozart, dont il existe plusieurs éditons en format de poche. Quant à son œuvre poétique, elle est fort peu connue, si ce n'est par les amateurs de lieder : Hugo Wolf a mis en musique 53 poèmes. Le recueil de poésies (Gedichte), publié en 1838 et constamment augmenté du vivant de l'auteur, comprend un peu plus de 200 pièces, proposées une première fois en français par Raymond Dhaleine en 1944. Il faut se féliciter que Nicole Taubes, par ailleurs traductrice de Thomas Mann et de Henrich Heine, se soit attelée à ce vaste ensemble : la virtuosité de Mörike, son usage de formes et de mètres multiples rendent difficile le passage dans notre langue.

D'Eduard Mörike (1804-1875), on peut lire en français Le peintre Nolten, roman de formation qui contient quelques poèmes (1), et Le voyage à Prague de Mozart, dont il existe plusieurs éditons en format de poche. Quant à son œuvre poétique, elle est fort peu connue, si ce n'est par les amateurs de lieder : Hugo Wolf a mis en musique 53 poèmes. Le recueil de poésies (Gedichte), publié en 1838 et constamment augmenté du vivant de l'auteur, comprend un peu plus de 200 pièces, proposées une première fois en français par Raymond Dhaleine en 1944. Il faut se féliciter que Nicole Taubes, par ailleurs traductrice de Thomas Mann et de Henrich Heine, se soit attelée à ce vaste ensemble : la virtuosité de Mörike, son usage de formes et de mètres multiples rendent difficile le passage dans notre langue.

Eduard Mörike est entré au séminaire d'Urach, dans le Jura souabe, puis dans celui de Tübingen comme avant lui Hölderlin et Schelling. La vie de pasteur ne lui convenait pas et il finit par l'abandonner pour enseigner dans un pensionnat de jeunes filles à Stuttgart, mais l'enseignement qu'il avait reçu lui donna le goût des littératures grecque et latine. À côté des traductions qu'il publia, il a emprunté des genres à l'Antiquité, imité ses poètes préférés — "Acmée et Septimius", d'après Catulle, plusieurs fois présent — et les a régulièrement cités : Tibulle, Anacréon, Erinna, élève de Sappho, ou leur a rendu hommage : « Ô laisse-moi te célébrer, Théocrite aux multiples grâces ! » ("Théocrite").

On pourrait lire Mörike comme un poète résolument tourné vers le passé, il n'accorde en effet quasiment aucune place aux événements qui transformèrent le XIXe siècle, contrairement à son contemporain Heine. Son entourage n'est pas absent, mais en dehors d'une "Cantate pour l'inauguration de la statue de Schiller" (1839), il est présent dans des pièces de circonstance, parfois de quelques vers, écrites à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage, d'un retour de cure, ou à propos de la mort d'un oiseau, du jouet d'un enfant, quand ce n'est pas pour déplorer la présence de moustiques qui gênent une promenade et empêchent la lecture au pied d'un arbre ("La plaie de la forêt"). On peut ajouter la satire de ceux qui s'imaginent importants et ont un air très ou, dernière pièce du volume, le congé donné au critique seulement soucieux de la taille du nez du narrateur : celui-ci lui « applique de tout cœur / Le bout de [son] soulier / Sur sa partie charnue, au bas du postérieur » ("Le congé").

On pourrait donc à juste titre se désintéresser d'une poésie trop tournée vers des modèles anciens et se vouant à rimer à propos de futilités. Ce serait aller bien vite en besogne. Ce n'est pas le "sujet" d'un poème qui importe, mais le travail dans la langue (voir Mallarmé), et si Mörike était nourri de l'Antiquité, il n'était guère différent en cela de beaucoup de poètes romantiques en Europe et il a souvent privilégié les mêmes motifs qu'eux. Il apprécie les petits faits de la vie quotidienne, les lieux sans apprêts, qu'il évoque en les transformant, par exemple pour exalter le sentiment de l'amitié (« De nouveau tu m'emplissais l'âme / Comme un frère ne le pourrait pas, comme jamais une femme ») ou, devant la nature, pour exprimer la faiblesse humaine ; ainsi dans la longue méditation après un voyage à Urach où il avait commencé ses études : « Au long des jours, des ans, tu [=la nature] restes immuable, / Et souffres sans douleur le passage du temps. »

La nature est aussi lieu du merveilleux, domaine des forces bienfaisantes ou pleines de malice. Ici, « l'étang s'agrandit, devient une mer », là on voit « un squelette / À cheval sur des ossements », ou "l'homme impavide" descendre au pays des morts, ou encore Greth la mauvaise commander aux éléments, tuer le fils du roi qui l'a négligée, puis « Elle, avec un lugubre chant, / Jette alors son corps à la mer ». On lira d'autres minuscules tragédies, mais aussi le conte des deux cigognes venues annoncer une double naissance ou celui des fantômes du tonnelier du château de Tübingen qui se manifestent de manière facétieuse.

Ce goût du conte, Mörike l'a revendiqué, notant qu'avec Grimm « Au merveilleux, j'ouvris mes sens : j'entrai dans le monde des fées, / Et la forêt devint plus claire, étrange le chant du coucou ! ». À la vie parallèle, celle où les lois naturelles ne sont plus observées, s'ajoute la rêverie qui modifie le réel selon le désir. "Rêver", "rêve", voilà des mots qui reviennent sans cesse dans les poésies, dès les premières écrites en 1820 : « Seul, en silence, sur mon siège / Je me berce de mille rêves ». On multiplierait les exemples, qui indiquent la difficulté à supporter le réel : « Si j'ouvre grand les yeux, je suis pris de vertige ; / Alors je les referme et je retiens le rêve. » C'est là encore un des motifs du romantisme européen, le gouffre entre les désirs et le vécu, et le refuge dans le rêve :

Le poète souvent s'exalte à des chimères,

Peines de cœur, belles amours imaginaires [...]

Je veux croire si fort sans bornes mon bonheur

Que souvent je me perds dans le rêve éveillé.

Ces amours imaginées sont souvent pleines de sensualité, le narrateur « dévoré de l'envie et du désir d'elle » demande à la femme de lui accorder une faveur : « Laisse-moi seulement plonger mon front, mes yeux, / Dans l'épaisse toison bouclée de tes cheveux », et il se souvient, lui dit-il, qu'« Au sang nos lèvres se mordirent / Ce matin, en nous embrassant » ; etc.

Amours imaginées, imaginaires : prétexte à multiples variations, motif d'écriture, comme le spleen dont on relèvera également l'expression : « Ce que je pleure, je ne sais, / C'est un mal qu'on ne connaît pas », ou : « Quelle mélancolie vient embuer mes yeux ? » Motif d'écriture, certes. Et Mörike insiste sur « le non-dit des mots et tout leur invisible », rappelle par une image que le poème ne naît pas aisément : « gratte encore un peu le sol : / La poésie , qu'est-elle d'autre ? », revient régulièrement sur ce qui compte avant tout, « retenir, grâce à la forme, / Tout cela [la beauté, la vie de la nature] pour l'éternité ! ». C'est là un programme qu'aurait approuvé en France un Baudelaire. Il faut lire Mörike !

Eduard Mörike, Poèmes / Gedichte, traduction, notice biographique et éditoriale de Nicole Taubes, introduction de Jean-Marie Valentin, Les Belles Lettres, 2010.

Cette note a d'abord été publiée dans la revue Europe, 2011.

11/01/2012 | Lien permanent

Mario Luzi, Pour le baptême de nos fragments

Genera azzurro, l’azzurro,

si sfalda e si riforma

nelle sue terse rocce,

si erge in obelischi, scende

nelle sue colate e frane

di buio e trasparenza, migra

nell’azzurro fumigando, azzurro

in azzurro sempre —

sale

su, a volte,

affonda

il desiderio

in quella luminosa carne

di quel nume

di quel caos

ed ecco

gli si apre,

cielo, sì, e gorgo

lo spazio da ogni parte —

ma è lo spazio

quello ? o il tempo

prima e dopo il tempo, l’onnipresente ?

o l’uno e l’altro o niente di questo…

oscilla e vi si perde,

desiderio d’uomo

lasciato dalla sua storia, oh sola

felicità, s’inebria

egli di quella, non ha sede, non ha memoria…

L’azur engendre l’azur,

s’effrite et se reforme

dans ses roches limpides, s’érige en obélisques, dévale

ses coulées, ses éboulis

de nuit et transparence, migre

dans l’azur en fumant, azur

dans l’azur toujours —

il monte

parfois,

il sombre

le désir

dans la chair lumineuse

de ce génie

de ce chaos

et voici

que s’ouvre à lui,

ciel, oui, et gouffre

l’espace de toutes parts —

mais est-ce là

l’espace ? ou le temps

avant et après le temps, l’omniprésent ?

ou l’un et l’autre ou rien de cela…

il oscille et s’y perd,

désir d’homme

abandonné par son histoire, oh seul

bonheur, dont il

s’enivre, il n’a pas d’assise, pas de mémoire…

Mario Luzi, Pour le baptême de nos fragments, traduit de l’italien par Philippe Renard et Bernard Simeone, Flammarion, 1987, p. 236-237.

08/06/2011 | Lien permanent

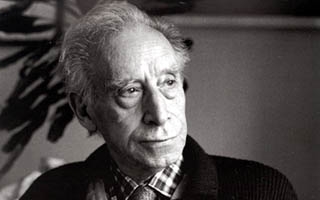

Giorgio Caproni, Le Mur de la terre

Condition

Un homme seul,

enfermé dans sa chambre.

Avec toutes ses raisons.

Tous ses torts.

Seul dans une chambre vide,

à parler. Aux morts.

Condizione

Uno uomo solo,

chiuso nella sua stanza.

Con tutte le sue ragioni.

Tutti i suoi torti.

Solo in una stanza vuota,

e parlare. Ai morti.

*

L'emmuré

« Vous m'avez fusillé

la bouche », dit-il. « J'ai tant

aimé (id est cherché

l'amour que je me retrouve

maintenant emmuré

dans cette tour. Au-dehors

est le désert du soleil,

des orties — le gel

ébloui du jour

est le glacier. À l'intérieur,

sur mon égoïsme

tout entier rimé, le four

aveugle de mon altruisme

effaré et non regretté. »

Il murato

« M'avete fucilato

la bocca, » disse « Ho tanto

amato (idest cercato

amore) ch'ora

io mi trovo murato

in questa torre. Fuori,

è il deserto del sole

e delle ortiche — il gelo

abbagliato del giorno

sul ghiacciaciaio. Dentro,

rimato tutt'intero

col mi egoismo, il forno

cieco del mio sgomentato

illacrimato altruismo. »

Giorgio Caproni, Le Mur de la terre, traduit de l'italien

par Philippe Di Meo, Atelier La Feugraie, 2002, p. 25

et 24, 113 et 112.

11/01/2013 | Lien permanent

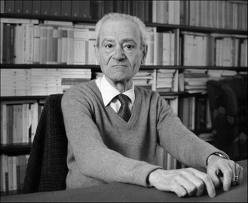

Andrea Zanzotto, Essais critiques

Pour Paul Celan

Pour quiconque, et tout particulièrement pour qui écrit des vers, prendre contact avec la poésie de Celan, fût-ce en traduction et sous une forme partielle et fragmentaire, se révèle bouleversant. Celan mène à bien ce qui ne semblait pas possible : non seulement écrire de la poésie après Auschwitz, mais encore écrire "dans" ces cendres-là pour aboutir à une autre poésie en pliant cet anéantissement absolu, tout en demeurant, d'une certaine façon, au sein de cet anéantissement. Celan traverse ces espaces effondrés avec une force, une douceur et une âpreté qu'on n'hésiterait pas à qualifier d'incomparables : mais frayant son chemin à travers les encombrements de l'impossible, il engendre une éblouissante moisson d'inventions, d'une importance décisive pour la poésie de la seconde moitié du XXe siècle, européen et au-delà, celle-ci se révèle néanmoins exclusives, excluantes, sidéralement inégalables, inimitables. Toute herméneutique, que toutefois elles attendent et prescrivent impétueusement, s'en trouve mise en crise.

Au reste, Celan avait toujours su que plus son langage allait de l'avant, plus il était voué à ne pas avoir de signification, pour lui, l'homme avait déjà cessé d'exister. Même si d'incessants sursauts de nostalgie pour une autre histoire ne font pas défaut dans ses écrits, celle-ci lui apparaît comme le développement d'une négation insatiable et féroce : le langage sait qu'il ne peut se substituer à la dérive de la déstructuration pour la transformer en quelque chose d'autre, pour en changer le signe : mais, dans le même temps, le langage doit "renverser" l'histoire, et plus que l'histoire, même s'il se révèle tributaire d'un tel monde, il doit le "transcender" pour en signaler au moins les effroyables déficits.

[...]

Andrea Zanzotto, Essais critiques, traduits de l'italien et présentés par Philippe Di Meo, éditions José Corti, 2006, p. 17-18.

28/03/2013 | Lien permanent

Hölderlin, Hypérion, Fragment Thalia

Fragment Thalia

Il est pour l’homme deux états idéaux : l’extrême simplicité où, par le seul fait de l’organisation naturelle, sans que nous y soyons pour rien, nos besoins se trouvent en accord avec eux-mêmes, avec nos forces et l’ensemble de nos relations, et l’extrême culture, où le même résultat est atteint, les besoins et les forces étant infiniment plus grands et plus complexes, grâce à l’organisation que nous sommes en mesure de nous donner. L’orbite excentrique que l’homme (l’espèce aussi bien que l’individu) parcourt d’un point à l’autre, c’est-à-dire de la simplicité plus ou moins pure à la culture plus ou moins accomplie, paraît être toujours identique à elle-même, du moins dans ses directions essentielles.

Les lettres, dont ce qui suit n’est qu’un extrait, se proposent de décrire quelques-unes de ces directions, ainsi que les corrections dont elles sont susceptibles.

Le rêve de l’homme est à la fois d’être en tout et au-dessus de tout, et la sentence que l’on peut lire sur la tombe de Loyola : « Non coerciti maximum, contineri tamen a minimo »(1), peut aussi bien définir ce dangereux penchant à tout convoiter et à tout dominer que le pus haut et le plus bel état que l’homme puisse atteindre. Laquelle de ces deux interprétations choisir, c’est à la libre volonté de chacun d’en décider.

Hölderlin, Hypérion, Fragment Thalia, dans Œuvres, sous la direction de Philippe Jaccottet, Pléiade / Gallimard, 1967, p. 113 ; traduction P. Jaccottet.

- "Ne pas être limité par le plus grand et n'en tenir pas moins dans les limites du plus petit

15/08/2016 | Lien permanent