Rechercher : philippe raymond

Bartolo Cattafi, L'alouette d'octobre

Rêve d'hiver

Ce foisonnement estival

tournoiement de mouches

dans une pièce hivernale...

La pensée est une opaque

matière tressaillante

dans ce bourdonnement

il dort barricadé

au sein des lois de l'heure

tel un poulpe cramponné

à son rêve d'hiver

il ouvre parfois un œil

si soleil et braise brillent vaguement

mais il ne voit pas.

Sogno d'inverno

Questo rigurgito estivo

mulinello di mosche

in una stanza invernale...

Il pensiero è un'opaca

materia trasalita

al ronzìo

egli dorme rinchiuso

tra le leggi del momento

come un polipo aggrappato

al suo sogno d'inverno

apre un occhio talvolta

se sole e brace balùginano

ma non vede.

Bartolo Cattafi, L'alouette d'octobre, traduction de

l'italien par Philippe Di Meo, Atelier La Feugraie,

2010, p. 57 et 56.

16/05/2013 | Lien permanent

James Sacré, Écrire à côté

![James-Sacre-Photo-Jeanne-Roux-2[1].jpg](http://litteraturedepartout.hautetfort.com/media/02/01/3549790076.jpg)

Un restaurant dans Paris

Ce 3 décembre 1988

Les peupliers ne sont plus qu’un peu de gris léger

Sur la pierre ensoleillée des immeubles, quai d’Orléans

Quai de Bourbon. On voit maintenant mieux

Les taches de bleu que font les portes cochères dans les arcatures d’anciennes demeures.

On y a découpé des portes plus petites, avec au-dessus une ou deux fenêtres, même un balcon.

Une couleur d’un bleu comme ouvrier qui a

Un air de dimanche matin dans ce début d’après-midi. Plus loin

Voilà le restaurant du pont Louis-Philippe son blan cassé,

Ses tables enchaînées devant, et quelque chose d’endormi

Dans tout son intérieur : de l’indifférence ou comme une attente apaisée

Pendant que s’écrit

Ce 3 décembre léger dans les peupliers de Paris.

James Sacré, , dans Affaires d’écriture (2000), Tarabuste, 2016, p. 99.

19/08/2016 | Lien permanent

Giorgio Caproni, Le Mur de la terre

Il battait

(Hommage à Dino Campana)

Il battait le nom (il le battait

Précisément, comme

On bat de la monnaie) et la frappe

(mais celle-ci battait

obstinément), le sens

(la valeur) dans le vent

(dans le souffle de pandémonium

sur Oregina) heurté

se perdait dans la mer

d’aluminium — avec la morte

fumée de la cheminée

de la citerne, dont l’éclair

ferme qui, ferme, secouait

la tôle — que, encore,

lui, battait

obstinément (et battait) (comme

on bat une médaille) dans le nom

vide qui se perdait

au vent que, Lui, battait.

Giorgio Caproni, Le Mur de la terre,

traduction Philippe Di Meo , Atelier

La Feugraie, 2002, p. 49.

06/05/2016 | Lien permanent

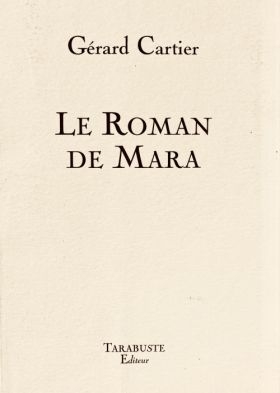

Gérard Cartier, Le Roman de Mara : recension

« Tout parle tout fait signe »

Gérard Cartier a choisi d’écrire en vers Le Roman de Mara, comme pour la plupart de ses fictions classées dans le genre "poésie" dans sa bibliographie — il approuve sans doute Rémi de Gourmont affirmant en 1892 que « le roman doit être un poème, car il n’y a qu’un seul genre en littérature : le poème. » (1) Le Roman de Mara est un récit à plusieurs personnages : le narrateur, père de Mara, O***, morte mais souvent évoquée et Mara, au centre d’un livre strictement composé. Il commence par un poème titré "Le carnet" qui annonce quelques éléments du récit et s’achève par « le livre s’ouvre » ; suivent trois chapitres de longueur égale, " L’enfance Mara", "Le Grand Huit" et "La Passion Mara" ; le premier et le troisième titres reprennent la syntaxe du Moyen Âge conservée aujourd’hui, par exemple, dans "Hôtel Dieu" ; un poème séparé, "Le reste du carnet", clôt le livre. Chaque chapitre compte 33 poèmes d’une page, numérotés en chiffres romains mais titrée dans la table des matières. On reprendrait volontiers ce qu’écrit l’auteur qui voudrait « que rien ne dérange les lignes » mais qui apprécie le chaos. De là, parce qu’il garde ces choix opposés, « ce trouble à ajuster mes pages / où s’entassent en vrac l’harmonieux et l’informe ».

Harmonie dans la construction et dans le propos, qui suit Mara dans l’enfance, puis dans la formation avec le traditionnel — dans d’autres temps — voyage en Europe, surtout en Italie, et enfin dans sa séparation d’avec l’éducation paternelle quand elle vit sa « passion » amoureuse. Les noms des personnages eux-mêmes ramènent à l’Italie : Mara (d’origine hébraïque) et Ornella, prénom de l’absente restitué à la fin du livre. Le nom Mara est lui-même image de l’harmonie : à une lettre près anagramme de "amare" (latin et italien aimer) et, dans le titre, /m…r/ suit /r…m/, dans un poème, une quasi paronomase quand il est question du « royaume des enfants / à quoi Mara s’amarie ». L’harmonie est aussi dans les références culturelles. Le lecteur rencontre d’abondants renvois à la littérature, avec des noms variés — de Kafka à Maïakovski, de Keats à Laforgue — et de multiples langues ; le latin est présent, plus encore l’italien, souvent pour des citations comme celle du lamento d’Arianna de Monteverdi ; on lit aussi des fragments dans d’autres langues européennes et, dans une allusion à la "magie noire", quelques-uns de la langue des Dogon. La forme des poèmes elle-même participe de cette harmonie : en strophes (de deux, trois ou cinq vers) ou non le plus souvent : elles ne sont alors régulièrement ponctuées que par l’emploi de blancs qui organisent la lecture, et cette forme est commune aux fictions en vers de Gérard Cartier.

D’autres cohérences apparaissent d’un livre à l’autre. Il est question notamment du Dauphiné, du Vercors, communs à d’autres ouvrages et lieux de formation de la sensibilité de l’auteur ; la venue dans la région (« cette montagne sainte ») fait partie de l’éducation de Mara qui, beaucoup plus tard, devrait vivre ce que vit le narrateur quand il y revient, « la / brume des années se dissipe et sur tes / pas se lèvent de très vieux sortilèges ». Le lecteur note aussi que le voyage ailleurs occupe une place privilégiée, ici pour la formation intellectuelle, esthétique, historique — Rome, Venise, etc., Auschwitz, Theresienstadt —, mais également que par la variété, souhaite le narrateur (l’auteur), « mes vers soient le monde » ».

Le monde est si divers qu’il est indispensable de l’accepter tel ; regarder les fleurs, les plantes, tout ce qui est là ne devrait être que pour le « plaisir du regard et de la pensée ». Mais le chaos existe, et la mort : les paroles du lamento de Monteverdi, lasciatemi morire(« laissez-moi mourir »), reviennent plusieurs fois. O***, la morte jamais oubliée (« O*** mia cara »), mère de Mara « enfantée d’une morte », n’est pas une figure apaisante, le narrateur tout au long du récit sait qu’il « s’obstin[e] à ce qui n’est plus » et ne fait son deuil que devant choisir entre « l’abîme » et un « visage juvénile », moment où il peut enfin écrire le nom "Ornella". Encore le fait-il parce qu’il voit le même dans la morte et la vivante, « même regard charbonneux, même visage sous / la cendre ». Mara elle-même semble représenter le chaos, par tous les aspects divers de sa personnalité ; elle est Mara-la-noire, Mara-en-Bacchus, Mara ivre, au jardin, l’enchanteresse, Mara-la-fantasque, Mara en momie, Mara-des-cendres, Mara-des-cauchemars, Mara-du-soleil, Mara-des-vanités, Mara-la-fourbe, Mara-des-fuites. Cette multiplicité est partagée, figure de toute femme, de tout homme. Le chaos est aussi dans le narrateur qui a embrassé les promesses d’une utopie, celle portée par Lénine, puis a renié pour son amour « vers et révolution », qui commence à recouvrer un peu de sérénité à voir Mara devenir femme, vivant sa passion, « chassant d’un cri l’absente, la remplaçant ».

Gérard Cartier est ici écrivain de complexes voyages intérieurs, celui d’un personnage, Mara, dont on ne connaît que des bribes livrées par le narrateur soucieux de développer sa propre histoire. Le récit s’achève avec deux transformations majeures : connaissance de l’amour pour l’une, acceptation de la vie pour l’autre, « on ne doit pas camper sur les tombes. lâcher la main de l’absente (…) tandis que coule, sous le parapet, la vie perpétuelle ». Tout recommence, autrement : l’essentiel consiste toujours à vouloir « l’Énumération du monde ».

______________________________

- C’est à la fin du XIXe siècle que Raymond Roussel revendique le terme de "roman" pour La Doublure (1897), écrit en alexandrins classiques. Les romans en vers sont plus que rares au siècle suivant et leur appartenance au genre discutée. On cite toujours Le Voleur de Talan(1917), "roman" de Pierre Reverdy, Chêne et chien (1937), de Raymond Queneau, "roman en vers" comme La beauté de l’amour (1955) de Jacques Audiberti, Une vie ordinaire (1967) de Georges Perros, "roman poème".

Gérard Cartier, Le Roman de Mara, Tarabuste, 2024, 140 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 janvier 2025.

31/01/2025 | Lien permanent

Jacques Réda, Mes sept familles : recension

Joue-t-on encore au jeu des sept familles ? Le jeu a pour but de rassembler le plus de fois possible six cartes dont les figures forment une des sept familles — le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils, la fille —, c’est-à-dire un groupe homogène. Retenons qu’aux sept poètes retenus, qui apparaissent par ordre alphabétique, manière de ne pas en privilégier un (Jean Follain, André Frénaud, Lorand Gaspar, Jean Grosjean, Louis Guillaume, Francis Ponge, Jean Tardieu), en est ajouté un huitième (Raymond Queneau), en dehors de l’ordre adopté : contrairement aux premiers, Réda l’a connu trop tard pour que des liens d’amitié se créent. De ces écrivains réunis, seul Gaspar (1925-2019) appartient à sa génération ; tous se rencontraient régulièrement et sont « appréciés tant comme poètes qu’en tant qu’hommes » par Jacques Réda.

Très tôt dans sa vie d’écrivain, Réda a publié des notes critiques ; on pense au Premier livre des reconnaissances (1985), en vers (avec notamment Follain, Perros, Armand Robin), livre maintenant dans un ensemble dont la dernière pièce a été donnée en 2021 (Quart livre des reconnaissances), on pense aussi à son Ferveurs de Borges (1988) et à son activité de chroniqueur de jazz pour Jazz magazine (1). On n’oublie pas qu’il a souvent précisé ce qu’était dans sa pratique le vers et la poésie, depuis Celle qui vient à pas légers (1985) jusqu’aux échanges avec Alexandre Prieux, dans l’Entretien avec Monsieur Texte (2020). La part de chaque écrivain retenu dans ce livre est différente, Réda reprend des recensions ou un texte lu en public, l’ensemble ayant été revu, corrigé et, si besoin était, augmenté.

Les liens d’amitié expliquent que Réda mêle les réflexions à propos des livres et les portraits de leurs auteurs ; son art de la digression le conduit à en introduire d’autres, par exemple celui de Pierre Seghers qui, éditeur, avait publié son premier ensemble de proses dans sa collection à compte d’auteur "Poésie 52". Lisant un livre de Follain, une autre digression lui fait percevoir un poème comme un idéogramme « ouvrant dans la multitude des choses et des mots une sorte de perspective ouvragée sur l’’immensité de son paysage » ; de là, glissement et discussion sur Dieu et le monde pour conclure que « l’homme n’est plus qu’une chose parmi les choses », puis retour au livre. Ces digressions sont partie prenante de la manière de lire de Réda, tout comme les brefs récits de rencontre avec tel ou tel écrivain devenu un ami proche avec le temps, c’est dire qu’un livre n’est pas un objet détaché de celui qui l’a écrit ou de ce que l’on a appris du monde, ce dont la recension tient compte.

Ainsi la lecture de Chef-lieu de Follain se développe en se référant à ce que l’on connaît (ou prétend connaître) de la relation entre les mots et les chose ; dans l’enfance,

La perception pure des choses n’a pas encore été troublée par le sentiment de l’énigme de leur présence et les explications que l’on reçoit : elles sont là et ne font qu’acquérir un surcroît de réalité quand nous apprenons à les nommer, de sorte que les mots qui les désignent sont la chose même et le resteront avec le regard de Follain.

Décalage pour le lecteur entre la lecture critique et les échappées vers d’autres sujets ? Réda s’en amuse, « Je m’excuse de ces considérations que je n’aurais pas osé exposer en présence de Follain et Frénaud. Dans un autre article, il revendique ces sorties de route, « Je reviendrai peut-être tout à l’heure (peut-être : je ne suis pas un commentateur très cohérent) ».

Ses lectures ont un point commun, il se préoccupe toujours du rythme. Frénaud : « il engendre, hors de toute référence par le fourmillement ou l’allitération de ses timbres, le déboité de ses cadences, le refus de la mélodie au profit de l’allure plus souple et plus austère du récitatif » ; Grosjean : « diversité dans la prosodie des vers ». Dans le préambule, Réda relève que les chansons ont conservé « vers rimé et mesuré », ce qui est retrouver quelque chose des origines de la poésie, les liens entre rythme et mélodie étant alors étroits. Liens abandonnés, selon Réda, par la poésie d’aujourd’hui fustigée, « Il y a (...) depuis pas mal d’années une telle prostitution de ce que ses souteneurs appellent « la poésie » que je me refuse à situer les poèmes de Grosjean par rapport à ce trottoir ». On ne peut être plus clair. Réda, depuis longtemps, voit dans l’abandon progressif du vers régulier une marque, « un symptôme de l’affaiblissement de [notre langue] ». S’ajoutent des usages aberrants de l’anglais, quand rien ne semble justifier.

Déclin ou non de la langue, le débat est loin d’être clos. Pour la poésie, Réda ne s’embarrasse pas de précautions et, lecteur pendant des décennies aux éditions Gallimard, il relève que la poésie actuelle oscille « entre une dégénérescence du syllabisme et une prose indigente mise en morceaux sans nécessité prosodique » — c’est sans aucun doute une affirmation à laquelle il est difficile de ne pas souscrire. On discuterait son refus du marché de la poésie, même si l’on apprécie son humour ; la poésie ? « on lui a voué un mois, comme à la Vierge Marie » et « dans une saine politique consumériste, un marché ». Réda n’a jamais mâché ses mots dans une société où c’est le consensus qui prime, on peut refuser de le suivre — encore faut-il argumenter.

1) Parmi les livres à propos du jazz : L’Improviste, une lecture du jazz, Gallimard, coll. « Le Chemin » (1980), Jouer le jeu (L’Improviste II), id., 1985, Le Grand Orchestre, (Sur Duke Ellington), Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2011.

.

Jacques Réda, Mes sept familles, collection Théodore Balmoral, fario, 2022, 200 p., 19 €.

Joue-t-on encore au jeu des sept familles ? Le jeu a pour but de rassembler le plus de fois possible six cartes dont les figures forment une des sept familles — le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils, la fille —, c’est-à-dire un groupe homogène. Retenons qu’aux sept poètes retenus, qui apparaissent par ordre alphabétique, manière de ne pas en privilégier un (Jean Follain, André Frénaud, Lorand Gaspar, Jean Grosjean, Louis Guillaume, Francis Ponge, Jean Tardieu), en est ajouté un huitième (Raymond Queneau), en dehors de l’ordre adopté : contrairement aux premiers, Réda l’a connu trop tard pour que des liens d’amitié se créent. De ces écrivains réunis, seul Gaspar (1925-2019) appartient à sa génération ; tous se rencontraient régulièrement et sont « appréciés tant comme poètes qu’en tant qu’hommes » par Jacques Réda.

Très tôt dans sa vie d’écrivain, Réda a publié des notes critiques ; on pense au Premier livre des reconnaissances (1985), en vers (avec notamment Follain, Perros, Armand Robin), livre maintenant dans un ensemble dont la dernière pièce a été donnée en 2021 (Quart livre des reconnaissances), on pense aussi à son Ferveurs de Borges (1988) et à son activité de chroniqueur de jazz pour Jazz magazine (1). On n’oublie pas qu’il a souvent précisé ce qu’était dans sa pratique le vers et la poésie, depuis Celle qui vient à pas légers (1985) jusqu’aux échanges avec Alexandre Prieux, dans l’Entretien avec Monsieur Texte (2020). La part de chaque écrivain retenu dans ce livre est différente, Réda reprend des recensions ou un texte lu en public, l’ensemble ayant été revu, corrigé et, si besoin était, augmenté.

Les liens d’amitié expliquent que Réda mêle les réflexions à propos des livres et les portraits de leurs auteurs ; son art de la digression le conduit à en introduire d’autres, par exemple celui de Pierre Seghers qui, éditeur, avait publié son premier ensemble de proses dans sa collection à compte d’auteur "Poésie 52". Lisant un livre de Follain, une autre digression lui fait percevoir un poème comme un idéogramme « ouvrant dans la multitude des choses et des mots une sorte de perspective ouvragée sur l’’immensité de son paysage » ; de là, glissement et discussion sur Dieu et le monde pour conclure que « l’homme n’est plus qu’une chose parmi les choses », puis retour au livre. Ces digressions sont partie prenante de la manière de lire de Réda, tout comme les brefs récits de rencontre avec tel ou tel écrivain devenu un ami proche avec le temps, c’est dire qu’un livre n’est pas un objet détaché de celui qui l’a écrit ou de ce que l’on a appris du monde, ce dont la recension tient compte.

Ainsi la lecture de Chef-lieu de Follain se développe en se référant à ce que l’on connaît (ou prétend connaître) de la relation entre les mots et les chose ; dans l’enfance,

La perception pure des choses n’a pas encore été troublée par le sentiment de l’énigme de leur présence et les explications que l’on reçoit : elles sont là et ne font qu’acquérir un surcroît de réalité quand nous apprenons à les nommer, de sorte que les mots qui les désignent sont la chose même et le resteront avec le regard de Follain.

Décalage pour le lecteur entre la lecture critique et les échappées vers d’autres sujets ? Réda s’en amuse, « Je m’excuse de ces considérations que je n’aurais pas osé exposer en présence de Follain et Frénaud. Dans un autre article, il revendique ces sorties de route, « Je reviendrai peut-être tout à l’heure (peut-être : je ne suis pas un commentateur très cohérent) ».

Ses lectures ont un point commun, il se préoccupe toujours du rythme. Frénaud : « il engendre, hors de toute référence par le fourmillement ou l’allitération de ses timbres, le déboité de ses cadences, le refus de la mélodie au profit de l’allure plus souple et plus austère du récitatif » ; Grosjean : « diversité dans la prosodie des vers ». Dans le préambule, Réda relève que les chansons ont conservé « vers rimé et mesuré », ce qui est retrouver quelque chose des origines de la poésie, les liens entre rythme et mélodie étant alors étroits. Liens abandonnés, selon Réda, par la poésie d’aujourd’hui fustigée, « Il y a (...) depuis pas mal d’années une telle prostitution de ce que ses souteneurs appellent « la poésie » que je me refuse à situer les poèmes de Grosjean par rapport à ce trottoir ». On ne peut être plus clair. Réda, depuis longtemps, voit dans l’abandon progressif du vers régulier une marque, « un symptôme de l’affaiblissement de [notre langue] ». S’ajoutent des usages aberrants de l’anglais, quand rien ne semble justifier.

Déclin ou non de la langue, le débat est loin d’être clos. Pour la poésie, Réda ne s’embarrasse pas de précautions et, lecteur pendant des décennies aux éditions Gallimard, il relève que la poésie actuelle oscille « entre une dégénérescence du syllabisme et une prose indigente mise en morceaux sans nécessité prosodique » — c’est sans aucun doute une affirmation à laquelle il est difficile de ne pas souscrire. On discuterait son refus du marché de la poésie, même si l’on apprécie son humour ; la poésie ? « on lui a voué un mois, comme à la Vierge Marie » et « dans une saine politique consumériste,

06/03/2023 | Lien permanent

Andrea Zanzotto, Idiome

Écoutant depuis le pré

Sur la touche, le doigt anéanti insiste

sur une note toujours ratée

et pourtant inhumainement juste

au-delà de tout exemple réussie

Une note, jusqu’à ce que sang soit le doigt,

puis, il s’estropie, en un mouvement

de trille raté

au-delà de tout exemple

néanmoins reréussi

Rayonnant depuis toute chose, une offre infinie

parvient sur cette note, sur ce doigt

énervé, et d’ailleurs depuis longtemps anéanti,

qui veut la prendre en charge, donner crédit

à une partition universelle possible,

déverser d’une bande enregistrée

dans une autre

non moins mythique instrument

une adresse ou une déclaration d'expéditeur

insistante comme bec de pic-vert,

c’est sur ce doigt que tape l’offre,

sienne-unique, de rien-du-tout, qui n’allèche rien,

et, toujours creusant sur cette touche,

et toujours la ratant, dans la déserte

réalité, qui par ailleurs s’affine comme matin,

son obstination contre tout pourquoi,

son inépuisable ni existible pour qui, pour quoi,

ajuste, devine

Andrea Zanzotto, Idiome, traduction de l’italien, du dialecte haut-trévisan

(Vénétie) et préface par Philippe Di Meo, José Corti, 2006, p. 36 et 37.

16/11/2012 | Lien permanent

Vittorio Sereni, Étoile variable

Rimbaud

écrit sur un mur

Vienne un instant la morsure de son nom

la goutte qui exsude de son nom

écrit en lettres claires sur un mur brûlant.

Puis il me haïrait

l'homme au semelles de vent

pour y avoir cru.

Mais l'ombre renard ou rat qu'importe

habituée des mastabas

qui sans lien file dans notre regard

nous ignorant dans le jour qui décline...

Toi aussi tu l'as pensé.

Disparu. Faufilé dans sa maison

de cailloux de sable qui s'éboule

quand le désert recommence à vivre

il nous lance à nouveau ce nom en un long frisson.

Louxor, 1979

Rimbaud

scritto su un muro

Venga per un momento la fitta del suo nome

la goccia stillante dal suo nome

stilato in littere chiare su quel muro rovente.

Poi mi odierebbe

l'uomo dalle suole di vento

per averci creduto.

Ma l'ombra volpe o topo che sia

frequentatrice di mastabe

sfrecciante via del nostro sguardo

irrelata ignorandoci nella luce calante...

Anche tu l'hai pensato.

Sparito. Sgusciato nella sua casa

di sassi di sabbia franante

quando il deserto ricomincia a vivere

ci rilancia quel nome in un lungo brivido.

Luxor, 1979

Vittorio Sereni, Étoile variable [Stella variabile], éditon bilingue, traduit de l'italien par Philippe Renard et Bernard Simeone, préface de Franco Fortini, 1987, p. 163 et 162.

27/01/2012 | Lien permanent

Pierre Bergounioux, Univers préférables

La classification habituelle des récits ne couvre pas, loin s'en faut, l'extension du genre. À côté des formes élaborées, pourvues d'un titre, imprimées, des simples histoires qu'on échange et qu'on oublie, prolifèrent des textes muets, sans destinataire, ignorés du narrateur lui-même Eux aussi, pourtant, postulent des mondes. On peut ne s'être jamais su l'auteur de cette prose sourde. il arrive qu'un mot qu'on dit ou qu'on entend, un lieu où l'on revient, plus tard, agissent comme des catalyseurs, révèlent après couple grouillement de textes embryonnaires qui visaient à résoudre les énigmes, à conjurer les périls dont on se sentait environné.

On ne les avait pas à proprement parler oubliés. On n'en jamais eu conscience. On était trop occupé à recenser des emplacements viables, des moments préservés, une activité acceptable, pour songer qu'on échafaudait, à cet effet, des récits. Certains reçurent un caractère d'avancement poussé. D'autres n'ont guère dépassé le stade larvaire, mots épars sur le silence, bouts de phrase sans suite, comme brisées de s'être heurtées à la muraille sans prise ni faille de la réalité. Certains étaient tournés vers d'autres récits, implicites ou sonores, dressés contre des idées hypothétiques ou avérées mais capables, toutes, d'adultérer profondément notre être, de nous l'aliéner.

Pierre Bergounioux, Univers préférables, dessins de Philippe Ségéral,

Fata Morgana, 2003, p. 7-8.

© Photo Tristan Hordé

25/05/2013 | Lien permanent

Lou Andreas-Salomé, Lettre à Rainer Maria Rilke

Vienne IX, Pelikangasse 13, 13 janvier 1913

Cher Rainer,

J’ai devant moi ta lettre, qu’on vient de m’apporter, et il me semble que la neige de ces premières vraies journées d’hiver qui s’étale devant mes fenêtres et sur le jardin en fait aussi partie, parfaite illustration de cette distance entre nous dont tu écris qu’elle ne devrait pas exister. Je la ressens très souvent, Rainer, cette distance purement spatiale, et l’absurdité de ne pouvoir la franchir. À moins de recourir au train et à tout un luxe de combinaisons dans les rendez-vous. Il faudrait, eu contraire, que nous puissions nous retrouver sans bruit et tout naturellement sur des chemins perdus — que ce ne fût pas du tout un morceau de vie à côté d’autres qui s’en trouveraient modifiés, mais sans déplacer les autres ni se soumettre à leurs limites. Cela devrait être possible, et le sera peut-être un jour. Pour moi, quelque chose de semblable ou presque, existe déjà, et je t’en ai plus d’une fois parlé. Quand je lis ta lettre, et l’extrait de ton journal, et tout ce qui s’y trouve brusquement exprimé de ce qui reste, même dans le contact le plus personnel et le plus intense, sans substance et sans voix, — alors oui, je t’ai auprès de moi. […]

Rainer Maria Rilke, Lou Andreas-Salomé, Correspondance, traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet, Gallimard, 1980, p. 252-253.

22/07/2017 | Lien permanent

Léon-Paul Fargue, Le piéton de Paris

Ghetto parisien

Ce n’est pas, à proprement parler, un ghetto comparable à ceux de Pologne, de Roumanie ou de Hollande, c’est un petit pays limité par la rue du Roi-de-Sicile, la rue Ferdinand-Duval, autrefois rue des Juifs, et la rue Vieille-du-Temple, et dont le centre se trouve au coin de la rue des Écouffes et de la rue des Rosiers, où s’ouvre la librairie Speiser, rendez-vous de tous les Juifs du monde. Stefan Zweig ne traversa jamais Paris sans faire une visite à cette boutique. Trotsky venait souvent s’y asseoir. J’y suis entré tout à l’heure pour y apprendre la mort de Zuckermann, qui tenait à cette place, il y a quelque trente ans, un excellent restaurant où nous venions avant la guerre, Charles-Louis Philippe, Michel Yell, Chanvin et moi-même, attirés par une eau-de-vie qui sentait la violette et que le fils du patron nous servait avec une grâce de petit seigneur.

Léon-Paul Fargue, Le piéton de Paris, Gallimard, 1939, p. 100.

12/08/2017 | Lien permanent